L'industria di Stato nelle regioni italiane: congetture ed evidenze

L'industria di Stato nelle regioni italiane: congetture ed evidenze

La celebrazione dei centocinquant’anni della storia d’Italia ha rappresentato un’occasione per rilanciare il dibattito in merito alla crescita economica del Paese e, in particolare, riguardo a un tema a essa strettamente collegato fin dalla nascita dello Stato unitario: la questione meridionale. Pure, nella fioritura di studi che ne è derivata, due quesiti certamente rilevanti, ma che oggi non godono più di grande simpatia, non sono stati adeguatamente considerati: il primo, più generale, pone l’interrogativo di fondo, ovvero quale sia stata l’influenza dell’impresa pubblica sulla storia dell’economia italiana; il secondo, più particolare, concerne il ruolo che essa ha avuto nel proporre seppur parziali soluzioni alla questione meridionale, ovvero, se sia riuscita ad allentare il divario economico fra Nord e Sud.

A queste domande si cercherà di rispondere sia esaminando l’evoluzione dell’impresa di Stato e la sua distribuzione sul territorio nazionale, sia ripercorrendo alcuni dei più importanti interventi dei maggiori enti pubblici in Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel periodo precedente l’avvio della politica di denazionalizzazione dei primi anni Novanta. La ricostruzione quantitativa evidenzia un doppio movimento, che rispecchia il mutamento di ruolo registrato dall’impresa pubblica nella sua evoluzione, ovvero il passaggio dalla funzione di salvataggio di aziende private a quella di stimolo dello sviluppo. Così, fino agli anni Cinquanta, la sua geografia mostra una precisa tendenza alla concentrazione nelle regioni industriali del Nord, dove avevano sede le imprese salvate (industria pesante e cantieristica); successivamente, invece, l’asse dell’intervento si sposta nel Centro-Sud.

Il capitolo è organizzato come segue: nel prossimo paragrafo si accenna alle problematiche generali in merito all’ascesa e al declino dell’impresa pubblica, in quello successivo viene presentato un rapido excursus sulla sua evoluzione nel contesto italiano. Si offre poi una ricostruzione quantitativa della distribuzione regionale delle imprese a partecipazione statale nel periodo compreso fra il 1936 e il 1983, cioè quello della loro maggior espansione, usando come proxy i dati relativi ai tre maggiori enti pubblici italiani: l’Ente nazionale idrocarburi (ENI), l’Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) e l’Ente partecipazioni e finanziamento industrie manufatturiere (EFIM). Nei due paragrafi successivi il focus della trattazione verte su aspetti particolari della dinamica regionale, ovvero la caratterizzazione che questa assume nel Mezzogiorno: uno evidenzia i principali campi di intervento dell’IRI in Puglia e Campania, soffermandosi in particolare sui settori siderurgico e automobilistico; l’altro propone invece una sintetica narrazione delle iniziative dell’ENI nel Meridione, in Sicilia e in Sardegna soprattutto, con particolare riguardo agli sviluppi della petrolchimica nazionale. Qualche riga di conclusione chiude il capitolo.

Ascesa e declino dell’impresa pubblica

La crescita dell’impresa pubblica in Occidente non rappresenta che una delle forme in cui si è dispiegato l’intervento dello Stato nel ‘breve’ Novecento, un secolo notoriamente scosso da profondi, drammatici cambiamenti nelle sue strutture economiche, politiche e sociali. In particolare, a seguito della profonda crisi che colpì il capitalismo liberale nel periodo fra le due guerre, nella maggior parte dei Paesi industrializzati o in via di industrializzazione venne definitivamente meno la già declinante fiducia nelle virtù taumaturgiche del mercato, dando così spazio a un più o meno pronunciato intervento della mano visibile dello Stato: per molti aspetti, l’affermazione di politiche autarchiche e stataliste in diverse aree dell’Europa centrale e meridionale, la diffusione dell’economia collettivista nell’Europa orientale, la svolta verso forme di economia mista nell’Europa occidentale e nel Nord America possono essere considerate altrettante, per quanto diverse, reazioni ai fallimenti di mercato che piagavano l’economia capitalista (Toninelli 2000).

Negli anni Settanta e Ottanta, tuttavia, a seguito delle cattive performance realizzate dalle economie miste e, poi, del collasso dei regimi collettivisti, si è aperta una profonda riflessione sulla efficacia del big government, una riflessione che ha portato a sfidare quello che nei decenni successivi alla grande crisi era sembrato un esito inevitabile nell’evoluzione del capitalismo. Nell’opinione pubblica e persino nell’élite progressista la nozione di impresa pubblica ha perso via via quelle connotazioni positive che erano state alla base del suo successo.

In questo quadro analitico generale le singole esperienze nazionali avevano comunque mostrato connotazioni differenti per quanto riguarda, in primo luogo, il mix di fattori sociali, economici, politici e ideologici che avevano stimolato, dapprima, le politiche di nazionalizzazione e, successivamente, quelle di denazionalizzazione; senza dimenticare che, a quei fattori, sovente non erano stati estranei anche elementi casuali e imprevedibili. In secondo luogo, differenti potevano essere anche i settori dell’attività economica maggiormente interessati al fenomeno, nonché la performance economica realizzata nell’ambito delle diverse esperienze o, infine, i tempi dell’ascesa e del declino del settore pubblico nell’ambito dei singoli Paesi.

In tale contesto il caso italiano mostra più di un aspetto di originalità. Innanzitutto, fin dal momento dell’Unità l’esperienza del nostro Paese sembra ben modellarsi sul pattern di crescita gerschenkroniano (Gerschenkron 1965) relativo ai cosiddetti Paesi second comers, come Germania e Giappone, nei quali cioè lo Stato ha agito come potenziale fattore di crescita e di industrializzazione per superare l’arretratezza iniziale, mediante lo sviluppo di un precoce settore pubblico. Tuttavia l’Italia, sconfitta nella Seconda guerra mondiale come la Germania e il Giappone, resistette, a differenza degli altri due Paesi, alle pressioni dei vincitori che imponevano un forte ridimensionamento del suo settore statalizzato; non solo, questo si allargò ulteriormente nei tre decenni successivi. In secondo luogo, la complessità di forme e organizzazioni raggiunta dall’impresa pubblica nel Paese, anche soltanto a livello centrale, mostra una fantasia e un’immaginazione tutte italiane: imprese pubbliche, aziende autonome, enti di gestione, imprese a partecipazione statale ecc. hanno coesistito per gran parte dell’intera esperienza. Infine, la fase di denazionalizzazione è iniziata in Italia più tardi che altrove, più di un decennio dopo, per es., il Paese battistrada, il Regno Unito. In effetti non si può parlare di un reale inizio della fase di privatizzazione in Italia prima del 1992.

L’evoluzione dell’impresa pubblica in Italia

La creazione dell’IRI nel 1933 è stata considerata da buona parte della storiografia come la data di nascita ufficiale del settore pubblico in Italia, per lo meno per quanto riguarda l’esperienza di Stato-imprenditore (Posner, Woolf 1967; Saraceno 1975; Barca, Trento 1997; Amatori, in Storia dell’IRI, 2013). Per Ernesto Cianci gli ultimi anni Venti e i primi anni Trenta hanno marcato una netta discontinuità nella storia dell’intervento dello Stato nell’economia, che avrebbe segnato il passaggio dallo Stato monopolista allo Stato imprenditore: le industrie a proprietà e gestione pubblica avrebbero dovuto essere amministrate con criteri rispettosi del profitto e delle regole del mercato, questo almeno ci si aspettava da parte della giovane e agguerrita tecnocrazia di Stato (Cianci 1977). L’opinione di Cianci era sostanzialmente corretta anche se meritevole di qualche ulteriore precisazione: innanzitutto, ben prima degli anni Trenta, come vedremo, lo Stato si era trovato a gestire direttamente alcune attività imprenditoriali; in secondo luogo, qualsiasi attività industriale gestita dallo Stato, o direttamente o tramite enti e agenzie ad hoc, ben difficilmente avrebbe potuto svolgersi in pieno accordo col principio della mano invisibile. In effetti quell’anno, il 1933, marcò un punto di svolta nella storia economica italiana, che avrebbe improntato la struttura finanziaria e produttiva del Paese fino agli anni Novanta del 20° secolo. In ogni caso una simile prospettiva non deve far trascurare ciò che era avvenuto nei 7 decenni precedenti, poiché proprio in quel periodo vennero gettate le fondamenta su cui si sarebbe basata la successiva esperienza dell’intervento diretto dello Stato nell’economia del Paese.

Fin dall’Unità, l’intervento diretto dello Stato nell’economia fu tutt’altro che trascurabile: spesso, va aggiunto, anche contro le sue intenzioni. Fu questo il caso, per es., dell’iniziativa concernente gli stabilimenti termali, o quello della Società del Canale Cavour, o, soprattutto, della ben nota questione ferroviaria (1870-1905), quando le società concessionarie, cui lo Stato aveva ceduto la proprietà e la gestione di tutta la linea già in esercizio o in costruzione, nonostante le cospicue sovvenzioni ottenute, si trovarono presto in difficoltà, costringendo in pratica lo Stato al riscatto anticipato. Dopo che tutta la rete era tornata in mano statale, nuove concessioni affidarono l’esercizio alle compagnie private, che però dovettero essere sottoposte a un’assidua sorveglianza per assicurare il rispetto degli obblighi conformi ai capitolati, in un defatigante confronto nel quale l’iniziativa privata parve brillare soprattutto per incompetenza e furfanteria (Toninelli 2004). Quasi per disperazione, quindi, alla scadenza delle concessioni, nel 1905, lo Stato fu costretto ad accollarsi anche l’esercizio delle reti.

Altri, numerosi interventi, invece, del primo cinquantennio furono ispirati a scelte programmatiche nonché, più tardi, a criteri ‘nittiani’: la costituzione dei monopoli del sale e del tabacco (che assicuravano un consistente gettito fiscale), i servizi postale e telegrafico e più tardi quello telefonico, che venne dichiarato monopolio di Stato, anche se la sua gestione inizialmente venne lasciata per qualche anno in mano ai privati. Anche la creazione dell’Istituto nazionale assicurazioni nel 1912 avvenne in uno spirito monopolistico, per quanto poi, come noto, il regime fascista lasciò cadere l’opzione monopolistica riguardo all’assicurazione sulla vita.

Fin dagli inizi, quindi, è possibile cogliere quelle che sarebbero state le caratteristiche di fondo dell’intervento dello Stato in campo imprenditoriale: da un lato, nei servizi pubblici – i cosiddetti monopoli naturali, in cui è forte il rischio che una gestione esclusivamente privatistica generi diseconomie per il consumatore e che storicamente ha sempre richiesto qualche forma di intervento dello Stato, tramite regolazione o controllo diretto (Toninelli 2000) –, per i quali il governo italiano ha preferito l’opzione della proprietà pubblica; dall’altro, per quanto riguarda l’esercizio di attività economico-imprenditoriali, dove lo Stato è stato costretto in più casi a intervenire contro la sua volontà onde surrogare l’inadeguata iniziativa del capitalismo privato, troppo debole tanto sul fronte finanziario quanto su quello imprenditoriale.

I drammatici eventi successivi – guerra, inflazione, recessione – contribuirono a modificare l’atteggiamento nei confronti dell’intervento dello Stato anche nelle menti di più consolidata fede liberale. Durante la guerra, personaggi come Luigi Einaudi (1874-1961), Maffeo Pantaleoni (1857-1924) e Pasquale Jannaccone (1872-1959) non si mostrarono più così critici nei riguardi della possibilità che lo Stato entrasse con partecipazioni in società che operavano in settori cruciali quali l’industria pesante, quella degli armamenti e quella alimentare. Per quanto distante la loro posizione fosse da quella di coloro che aspiravano a riformare profondamente il sistema capitalistico o, addirittura, a rovesciarlo, essa probabilmente contribuì a creare il clima adatto alla nascita di un certo numero di imprese pubbliche.

Un settore certamente bisognoso di cure speciali era quello della finanza, che soffriva di carenze di intermediari e di cronica instabilità: se la fondazione della banche miste aveva in parte rimediato alle prime, non aveva certo ridotto i pericoli della seconda. In questa ottica andava collocata, alla vigilia della Grande guerra, la creazione del Consorzio sovvenzioni valori industriali come agenzia speciale e braccio operativo della Banca d’Italia, nonché, successivamente, di tutta una serie di istituti finanziari pubblici – i cosidddetti istituti Beneduce, quelli il cui capitale era posseduto da organismi pubblici quali la Banca d’Italia, l’Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) ecc., e che si finanziavano attraverso la vendita di obbligazioni – a sostegno delle opere pubbliche, dei servizi pubblici, della cantieristica, dei trasporti marittimi e, infine, dell’industria. Un ulteriore fondamentale intervento diretto nell’attività produttiva, sostenuto in prima persona da Mussolini e destinato ad avere importanti conseguenze in seguito, fu la creazione nel 1926 dell’Azienda generale italiana petroli (AGIP), un’agenzia pubblica incaricata della esplorazione, della produzione e della distribuzione dei prodotti petroliferi. Lo scopo era di ridurre la dipendenza energetica del Paese dalle forniture estere; fino alla Seconda guerra mondiale i risultati furono trascurabili, dato che l’attività della compagnia fu in pratica paralizzata da interessi economici e politici contrastanti, tuttavia le esperienze tecniche maturate nel periodo avrebbero prodotto duraturi risultati nel secondo dopoguerra (Pozzi 2009).

Le vicende che portarono alla costituzione dell’IRI sono troppo note per meritare più di qualche breve commento. Ciò che qui preme sottolineare è che la creazione dell’ente ha rappresentato il punto di arrivo di una tendenza presente, come si è visto, fin dai primissimi anni di vita dello Stato unitario: la surrogazione da parte dello Stato della forza e della capacità imprenditoriale che mancavano al Paese.

Quando nei primi anni Trenta, a seguito della drammatica congiuntura internazionale, il perverso legame tra banca e industria raggiunse livelli insostenibili e anche l’ultimo tentativo (la creazione dell’Istituto mobiliare italiano, IMI) di dare sollievo a un mercato dei capitali bloccato non raggiunse gli esiti sperati, fu gioco forza procedere d’autorità alla rescissione del nodo gordiano. La soluzione fu l’IRI, ovvero lo strumento con il quale lo Stato rimediava, ancora una volta, ai fallimenti del mercato; essa comportò la sostituzione dello Stato alla banca mista al centro del sistema di intermediazione finanziaria. Doveva essere una sostituzione temporanea, ma divenne permanente a causa della scarsa disponibilità di capitali e imprenditori privati a cui retrocedere le attività, una volta risanate. Così lo Stato si trasformò nel più grande imprenditore del Paese, arrivando a controllare alla vigilia della guerra più del 40% del capitale azionario delle società italiane, con una posizione dominante nell’industria siderurgica e degli armamenti, nella cantieristica, nella meccanica, nella banca, nella navigazione e così via. L’Italia allora divenne «seconda soltanto all’Unione Sovietica in quanto a dimensione delle sue attività statali» (F. Amatori, Beyond state and market, in The rise and fall of state-owned enterprises in the western world, ed. P.A. Toninelli, 2000, p. 128).

Anche l’organizzazione della nuova istituzione fu innovativa: essa assunse la forma di una superholding, al di sotto della quale stavano holding finanziarie: la Società finanziaria siderurgica (Finsider), la Società marittima finanziaria (Finmare), la Società finanziaria telefonica (STET); queste a loro volta controllavano diverse compagnie operative. Era un ente di diritto pubblico, interamente posseduto dallo Stato, ma con margini di autonomia giuridica e finanziaria: le compagnie operative erano invece società per azioni di diritto privato, al cui capitale potevano concorrere in diversa misura azionisti non pubblici. La ‘formula IRI’, basata sul felice connubio fra capitale pubblico e privato, rappresentò l’innovativa e brillante soluzione di un problema strutturale del processo di industrializzazione del Paese: la sua debolezza finanziaria.

Nel periodo successivo alla Seconda guerra mondiale, l’Italia – a differenza delle altre nazioni sconfitte – non solo resistette alla pressione degli Stati Uniti (e dei circoli e delle lobby liberali che in Italia se ne fecero interpreti) che la spingevano a ridimensionare progressivamente il settore pubblico e a recepire pienamente la cultura della libera economia di mercato, ma anzi, gradualmente, allargò il suo controllo sull’economia e la produzione, attraverso quello che in breve sarebbe divenuto un organizzato sistema di partecipazioni statali. In realtà, il capitalismo privato italiano continuava a mostrarsi incapace di assicurare un adeguato supporto finanziario e sufficienti risorse imprenditoriali, come del resto Donato Menichella (1896-1984) non aveva mancato di sottolineare agli esponenti della Commissione di controllo alleata già nel 1944, e come era stato ribadito dalla stessa Confindustria in seno alla Commissione economica dell’Assemblea costituente (Barca, Trento 1997, pp. 190-92).

Peraltro, già dalla metà degli anni Quaranta era venuto maturando in alcuni ambienti della politica italiana un diverso approccio nei riguardi del ruolo dello Stato nell’economia e della funzione che l’impresa pubblica avrebbe potuto svolgere per il Paese, che prefigurava quelle forme di economia mista che di lì a poco si sarebbero affermate in diverse parti della vecchia Europa. J.M. Keynes (1883-1946) e F.D. Roosevelt (1882-1945), da una parte, e la dottrina sociale della Chiesa, dall’altra, si incontravano per definire una nuova frontiera dell’intervento dello Stato, che trovò la sua prima applicazione nel 1950 nella creazione della Cassa per il Mezzogiorno.

Quanto all’IRI, nel volgere di breve tempo sarebbe stato superato il cosiddetto benign neglect consentito dall’ambiguo statuto del 1948, che attribuiva all’ente la missione di «gestire le partecipazioni da esso possedute» e al governo il potere di indirizzo (ma non esplicitamente quello di controllo) sulle sue attività, prevedendo l’assegnazione di un fondo di dotazione da parte del Ministero del Tesoro rimborsabile attraverso l’accantonamento del 65% degli utili. Ben presto infatti le prese di posizione a favore di un’autorità di coordinamento si moltiplicarono mentre emergeva la convinzione fra le forze politiche cattoliche che le imprese a partecipazione statale dovessero rappresentare uno «strumento prezioso per una consapevole strategia di sviluppo», oltre che di produzione del consenso (Amatori, in Storia dell’IRI, 2013, p. 15). Dopo la presentazione dello schema Vanoni e la costituzione del Ministero delle Partecipazioni statali, la l. 29 luglio 1957 nr. 634 imponeva alle imprese a partecipazione statale di realizzare al Sud il 60% dei nuovi investimenti.

Il vincolo toccava non soltanto l’IRI, ormai potenziato con nuove subholding (Finmeccanica e Finelettrica), ma anche quello che ne frattempo era divenuto il secondo pilastro del sistema delle partecipazioni statali, l’ENI, l’ente per l’energia, un grande gruppo petrolifero integrato organizzato in quattro società per azioni caposettore ‒ AGIP, AGIP mineraria, Società nazionale metanodotti (SNAM) e l’Azienda nazionale idrogenazione combustibili (ANIC) – sotto le quali agivano diverse società operative.

L’ENI fu fortemente voluto da Enrico Mattei (1906-1962) che, in qualità di commissario straordinario del Comitato di liberazione nazionale all’AGIP, era stato incaricato di liquidare l’agenzia petrolifera, come richiesto da un largo schieramento di forze politiche ed economiche, su pressione delle majors petrolifere, che speravano in questa maniera di rompere il monopolio dell’esplorazione e dell’estrazione riservato alla compagnia di Stato. Mattei, però, favorevolmente impressionato dalle capacità tecniche del management dell’impresa e dalle grandi aspettative (poi parzialmente deluse) intorno ai giacimenti nel sottosuolo della pianura padana, si batté per la sopravvivenza dell’azienda e si impegnò nel suo rilancio, che in effetti in pochi anni si realizzò, trasformando l’ENI in un’impresa dinamica e aggressiva, in grado di reggere la concorrenza delle ‘sette sorelle’ grazie a strategie innovative sia per quanto concerneva gli accordi con i Paesi produttori di grezzo, sia per quanto riguardava la politica dei prezzi e delle tariffe sul mercato interno. Con la costituzione dell’ENI l’Italia, poi, si dotava di uno strumento in grado di proseguire la politica di autonomia energetica del Paese, non più basata tuttavia sull’opzione idroelettrica quanto sul petrolio a buon mercato (Toninelli 2010). Alla scomparsa di Mattei l’ENI era un gruppo fortemente integrato e coeso al suo interno che manteneva un sufficiente grado di autonomia verso il mondo esterno (partiti politici e lobby economiche): non solo, grazie alla personalità del suo fondatore, l’ente era stato in grado di imporre al sistema politico la propria visione e la propria strategia e persino di creare aree di consenso e di supporto all’interno dei partiti politici (Balconi, Orsenigo, Toninelli 1995).

In ambito IRI, un altro tecnico di rilievo e grande imprenditore pubblico, Oscar Sinigaglia (1877-1953), contribuì a portare il settore siderurgico del Paese in pochi anni al sesto posto nella produzione mondiale di acciaio e a garantire una costante disponibilità di semimanufatti per l’industria automobilistica allora in straordinaria espansione (Balconi 1991; Osti 1993). Tra la fine degli anni Cinquanta e la prima metà dei Sessanta, l’IRI fu costantemente in grado «non solo di mantenere […] lo stesso passo dell’economia nazionale ma anche di sopravanzare il tasso di crescita complessivo dell’economia nella fase di rallentamento (con un comportamento quindi di tipo anticiclico)». Invero «fatto 100 il 1958, nel 1960 il PIL mostra un livello di 117, mentre il fatturato IRI è balzato a 133. E nel 1964-1965 (in coincidenza con la prima fase di rallentamento, ma anche della maturazione dei progetti della seconda fase di sviluppo dell’ente), la forbice tende ad allargarsi di nuovo: i fatturati IRI arrivano a un indice di 180 nel 1965 a fronte di un 145 del PIL» (Colli, in Storia dell’IRI, 2013, p. 111).

ENI e IRI erano dunque divenuti due importanti agenti della politica economica e di sviluppo del Paese, che agivano in relativa autonomia, coniugando obiettivi economici con fini sociali (come espressamente contemplato nei loro statuti): in particolare con riguardo alle questioni dell’occupazione e della crescita al Sud. Il che significava, però, che la produzione di profitti non era l’unica missione dei due enti e che si rendevano necessarie misure straordinarie di finanziamento – i fondi di dotazione – per controbilanciare gli oneri impropri che ne potevano derivare (Colli, in Storia dell’IRI, 2013). Come è facile intuire, da ciò sarebbe derivato negli anni a seguire un progressivo aggravio per lo Stato (soprattutto quando scopi politici ed elettorali si sovrapposero a quelli sociali ed economici), che avrebbe contribuito in buona misura alla successiva esplosione del debito pubblico. C’è ormai larga convergenza fra gli studiosi sul fatto che la degenerazione del sistema sarebbe iniziata con la costituzione nel 1956 del già menzionato Ministero delle Partecipazioni statali. Il Ministero era stato costituito con l’obiettivo di riportare sotto il diretto controllo dello Stato e di riorganizzare gli enti di gestione – IRI, ENI e più tardi EGAM (Ente Gestione Attività Minerarie, di fatto inattivo fino al 1971), EAGC (Ente Autonomo di Gestione per il Cinema) ed EAGAT (Ente Autonomo di Gestione delle Aziende Termali). In effetti il nuovo Ministero introduceva un ulteriore e più elevato livello di controllo politico sul sistema: ciò peraltro andava incontro alle aspettative dell’opinione pubblica e dei partiti. In ogni caso ci vollero probabilmente alcuni anni per trasformare le partecipazioni statali in un meccanismo ben oliato in grado di produrre consenso politico (Balconi, Orsenigo, Toninelli 1995).

Tra i primi anni Sessanta e la metà dei Settanta si assistette alla massima espansione dello Stato-imprenditore. Venne costituito un nuovo ente di gestione, l’EFIM (1962), allo scopo di organizzare le industrie meccaniche, dell’alluminio e del vetro possedute dallo Stato, un’iniziativa che assunse quindi da subito carattere polisettoriale: esso rilevò attività precedentemente detenute dal Fondo di finanziamento dell’industria meccanica (FIM), costituito nel 1947 per finanziare la riconversione delle industrie aeronautiche che erano state impegnate nelle produzioni belliche. Alcune di queste (fra cui la Breda) non riuscirono a essere risanate e rimasero quindi nelle mani dello Stato. Ben presto l’EFIM, come l’IRI, si strutturò in società finanziarie ‘caposettore’, a grandi linee omogenee per settori di attività, dalle quali dipendevano le società operative che complessivamente sarebbero arrivate a dare impiego a circa 45.000 dipendenti.

Ma, probabilmente, l’iniziativa più importante fu la nazionalizzazione dell’industria elettrica: era la prima industria scientemente nazionalizzata fin dai tempi del passaggio delle ferrovie dalla mano privata a quella pubblica. La stessa scelta era motivata da ragioni differenti da quelle che avevano riguardato le altre imprese pubbliche, dato che in questo caso non si trattò di supplire al fallimento del mercato o all’insufficienza dell’iniziativa privata. Questa fu più una decisione ‘politica’, supportata dai classici argomenti che i profitti di uno dei più tipici servizi pubblici non dovevano rimanere nelle mani dei privati e che era tecnicamente necessario esercitare il più pieno controllo onde incrementare l’offerta interna e, al contempo, offrire al pubblico il miglior servizio possibile. Lo Stato non ottenne comunque un monopolio completo: le aziende municipalizzate e gli autoproduttori rimasero esclusi dal piano di nazionalizzazione. Inoltre l’Ente nazionale per l’energia elettrica (ENEL), il nuovo ente di gestione, non entrò nel sistema delle partecipazioni statali preesistente, ma fu collocato sotto il diretto controllo del Ministero delle Partecipazioni statali, assorbendo anche quella parte non trascurabile della produzione elettrica nazionale (circa il 25%) gestita da Finelettrica, la finanziaria di settore dell’IRI. Questa, che era già stata invano oggetto delle mire di Mattei, intenzionato a potenziare il polo energetico di Stato, veniva ora sacrificata sull’altare della politica, in particolare dell’accordo fra Democrazia cristiana e socialisti, per il costituendo governo di centrosinistra (Comei, in Storia dell’IRI, 2013).

Gli anni Sessanta e i primi Settanta furono di continua espansione dell’apparato dell’impresa pubblica del Paese: particolare enfasi veniva posta sulla sua funzione anticiclica e sullo sforzo di difendere l’occupazione, particolarmente al Sud, e ciò portò a iniziative pubbliche ulteriori nel campo dell’acciaio e dell’automobile, come si avrà modo di vedere fra poco. Anche l’ENI incominciò a espandersi al di fuori del suo core business, nei tessili e nella chimica, iniziativa che sarebbe sfociata poi nella guerra per il controllo della petrolchimica nazionale. Le cifre relative al 1975 mostrano come il solo sistema delle partecipazioni statali (quindi senza il contributo dell’ENEL e delle altre aziende autonome) contribuisse per quasi il 12% al PIL, desse lavoro a circa 700.000 occupati (circa il 7,5% del settore manifatturiero, e il 5% del totale nazionale), mentre gli investimenti lordi raggiungevano il 14% dell’intera economia nazionale (Toninelli 2004).

Proprio mentre si avvicinava al suo acme, tuttavia, l’apparato delle partecipazioni statali incominciò a mostrare tutta la sua intrinseca fragilità. Nei primi anni di vita, la relazione tra holding pubbliche e sistema politico era stata di carattere cooperativo piuttosto che gerarchico. In effetti esse erano una parte attiva di tale sistema, capace di influenzarlo e di trasformarlo: le strutture organizzative e di controllo di IRI ed ENI non erano che il riflesso di tale situazione. Con l’indebolirsi delle condizioni che sottostavano alla sua efficienza, il sistema perse gradualmente forza, e la confluenza di interessi e intenti fra imprese pubbliche e sistema politico cominciò a incrinarsi. Ciò fu conseguenza soprattutto di importanti modificazioni del quadro politico: la formazione di una coalizione di centrosinistra al governo del Paese significò infatti anche l’ingresso di nuovi partiti – e quindi di nuovi interessi – nell’amministrazione delle imprese pubbliche. Più in generale, comunque, la stessa crescita del sistema delle partecipazioni statali aveva già portato in primo piano la questione della relazione fra lo Stato e le imprese pubbliche. Così alla fine degli anni Settanta si apriva il periodo della vera e propria crisi dell’impresa pubblica del Paese. La recessione seguita ai due shock petroliferi e la crescente, talvolta tragica, conflittualità sociale ebbero conseguenze drammatiche sul sistema delle imprese italiane, e nello specifico sul sistema delle partecipazioni statali. Inoltre le condizioni economiche e finanziarie delle aziende pubbliche peggiorarono decisamente, in conseguenza della caduta dell’autofinanziamento e del crescente indebitamento. Il sistema delle partecipazioni statali rimase così in balìa delle istituzioni politiche, che in quanto uniche azioniste esercitavano il loro potere attraverso il meccanismo dei fondi di dotazione in un sistema gerarchico in cui i partiti, piuttosto che la comunità dei cittadini, agivano come principale dell’agente aziende pubbliche (e rispettivo management). Al tempo stesso corruzione e pratiche illegali penetravano nei gangli del sistema (Balconi, Orsenigo, Toninelli 1995).

Quando anche qualche tentativo di riformare il sistema fallì, si incominciarono a tagliare i rami morti: nel 1978 vennero liquidati l’EAGAT (le cui partecipazioni vennero conferite all’EFIM) e l’EGAM, le cui aziende vennero trasferite a ENI e IRI; poco dopo l’ENI si liberava delle sue partecipazioni nel settore tessile, e l’IRI vendeva l’Alfa Romeo alla FIAT; nel 1988 la Finsider di fatto fallì. In pratica era già iniziato uno strisciante processo di privatizzazione, seppure niente ancora di paragonabile a quello che si stava sperimentando in Gran Bretagna sotto il governo di Margaret Thatcher. Va tenuto presente infatti che in Italia la crescita dello Stato imprenditore era stata una conseguenza anche della scelta, maturata dopo la fine del secondo conflitto mondiale, di rinunciare implicitamente a politiche di regolazione del mercato (a differenza di quanto era stato fatto, per es., negli Stati Uniti). L’avvio del processo di privatizzazione richiese pertanto l’istituzione di agenzie e autorità di regolazione e una sostanziale modifica del quadro legislativo e istituzionale. Il passaggio fondamentale avvenne nel 1992 con la trasformazione degli enti pubblici in società le cui azioni potevano essere trattate sul mercato: ciò aprì la strada alla soppressione del Ministero delle Partecipazioni statali (1993) e, poi, alla fissazione di criteri e regole per le successive offerte pubbliche di vendita delle azioni. Dopodiché il processo di privatizzazione prese l’abbrivio: tra il 1992 e il 2000 esso ha prodotto risultati di assoluto rilievo generando rilevanti introiti per il Tesoro (Toninelli 2004).

La distribuzione regionale

Fonti e metodologia

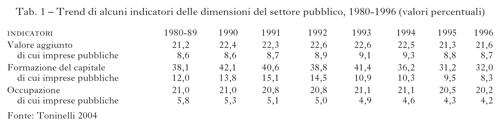

Qual è stato l’impatto del sistema delle partecipazioni statali sull’evoluzione dell’economia italiana, prima di quella fatidica ultima assemblea del giugno 2000 dell’IRI, che ne deliberava la liquidazione a 67 anni dalla sua nascita? Certamente tutt’altro che trascurabile, forse persino ingombrante, soprattutto nella fase della maggior gloria dello Stato imprenditore, ma al tempo stesso di difficile quantificazione. Si tenga presente anche che, complessivamente, la parte gestita dallo Stato nell’economia del Paese era ben maggiore di quella riferita alle sole imprese pubbliche, come si può evincere dalla sottostante tabella (nella quale è già possibile intravedere il primo impatto del processo di privatizzazione). Tra la fine degli anni Ottanta e i primi Novanta il valore aggiunto del settore pubblico tende a crescere, per poi invece flettere chiaramente, mentre tanto investimenti che occupazione restano grosso modo stazionari. Contestualmente, se il valore aggiunto realizzato dalle imprese pubbliche segnò nel 1994 il record del secolo (9,3%), gli altri indicatori a esse riferiti hanno mostrato un trend negativo (tab. 1).

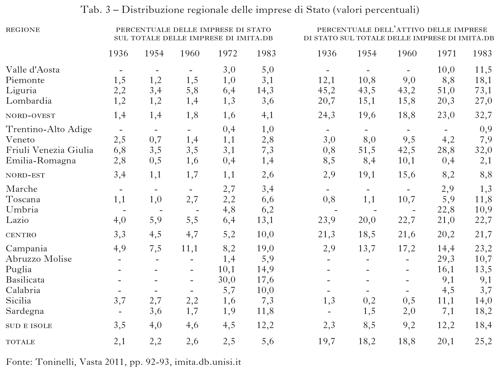

Quanto al reale peso economico delle imprese di Stato, soltanto in tempi recenti è stato fatto un tentativo di misurarlo in una prospettiva di lungo periodo (1936-1983) sia a livello aggregato sia regionale (Toninelli, Vasta 2011), tentativo dal quale le pagine che seguono traggono ispirazione. Il contributo fornisce una buona approssimazione della reale consistenza del fenomeno, misurandone il peso in termini di numerosità, capitale nominale e valore dell’attivo rispetto all’aggregato delle società per azioni italiane in cinque anni caratterizzanti (1936, 1954, 1960, 1972 e 1983). Esso si basa sulle informazioni di imita.db.unisi.it, l’archivio informatico disponibile in rete che raccoglie svariate tipologie di informazioni, quantitative e qualitative, relative alle maggiori società italiane, pubbliche e private (M. Vasta, Apppendix. The source and the Imita.db dataset, in Evolution of Italian enterprises in the 20th century, 2006).

Va tenuto conto che, per diversi motivi, i valori risultano sicuramente sottostimati. Innanzitutto gli enti pubblici rappresentavano soltanto uno dei tre canali (ma certo il principale) attraverso cui fino agli anni Novanta lo Stato possedeva e gestiva direttamente le sue attività economiche. Gli altri due erano costituiti dalle imprese pubbliche autonome, cioè non sottoposte all’autorità del Ministero delle Partecipazioni statali (quali IMI, INA, ENEL, banche di interesse nazionale e monopoli di Stato) e dalle aziende autonome speciali, come Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS), Ferrovie dello Stato, Poste e Telegrafi. Sono escluse ovviamente da questa lista le aziende autonome municipalizzate, aventi sede e gestione decentrate, che rinviano a un ben diverso livello di intervento pubblico. In secondo luogo l’archivio imita.db non copre l’universo delle società italiane, ma soltanto quelle superiori a un certo valore minimo, cioè quelle riportate nel periodico repertorio di Notizie statistiche pubblicato dall’Assonime a partire dal 1928: il che comunque ha assicurato una copertura del valore relativo al capitale per il periodo qui esaminato superiore al 92% con una punta del 97,6 nel 1952. Di conseguenza, l’elenco in imita.db delle imprese controllate dallo Stato non è completo, anche se il data set è stato integrato da una notevole mole di informazioni relative ai tre enti, raccolte direttamente negli archivi ENI e IRI, e dalla capillare consultazione di classici repertori di dati, quali il Taccuino dell’azionista, l’Annuario delle aziende di credito e finanziarie, il Calepino dell’azionista e l’Annuario R&S di Mediobanca.

Quindi la dinamica dell’ammontare della quota complessiva di capitale azionario posseduto dalle tre holding pubbliche sul capitale azionario registrato in imita.db ci restituisce un’idea abbastanza precisa del peso dello Stato imprenditore sull’economia del Paese o, almeno, sulla parte (in teoria) più produttiva. Tale quota è cresciuta dal 12% del periodo anteguerra a circa il 20% durante la golden age (1950-1973), a quasi un terzo nei prima anni Settanta per superare la soglia del 40% nel 1983: dalla disaggregazione poi per macrosettori risulta che la quasi totalità del capitale dell’industria estrattiva e mineraria era a quell’anno in mani pubbliche, insieme al 62% di quello delle imprese di trasporto e di quello delle società di intermediazione finanziaria e a quasi il 30% delle manifatturiere. Nell’insieme quindi una presenza di tutto rilievo.

La dinamica quantitativa

Le serie aggregate sopra menzionate sono state scomposte sulla base delle sedi amministrative delle singole società, in modo da ricostruirne la dinamica regionale; i dati così ottenuti sono stati a loro (volta) aggregati per macroaree (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud e Isole). L’analisi è stata condotta con riguardo sia ai valori assoluti delle partecipazioni statali, sia a quelli relativi alla loro quota sul totale presente nel data base imita.db e sono riferiti tanto alla numerosità delle imprese statali quanto alla dimensione del loro attivo (la grandezza più adeguata per valutare gli investimenti). Prima di vederne i dettagli, è bene avanzare un caveat: tener presente cioé che la distribuzione di qualsiasi ente pubblico finisce col soffrire di un inevitabile bias, ovvero una maggiore concentrazione nella regione della capitale politico-amministrativa, il Lazio; così anche nel caso dell’impresa pubblica, dato che a Roma erano collocate le sedi di IRI, ENI ed EFIM, oltre a quelle di un buon numero delle loro società operative. Ovviamente la distorsione risulta molto più evidente quando si consideri l’ammontare complessivo dell’attivo concentrato nella regione, piuttosto che la consistenza numerica delle imprese. In questo secondo caso, infatti, soltanto nel 1954 il Lazio mostra una quota (35,3%) sul totale che appare piuttosto anomala rispetto agli altri quattro anni base considerati, quando essa si mantenne su valori compresi fra il 22 e il 27%, non molto differenti da quelli della Lombardia (oscillanti fra il 20 e il 26% circa, vedi tab. 2). Invece, se si considera l’attivo, la percentuale del Lazio sul totale nazionale registra cifre molto più elevate, con una punta di più del 45% nel 1972 all’interno di una serie i cui dati si aggirano mediamente intorno al 40%. D’altra parte pressoché per tutto il periodo si concentra nella regione la quasi totalità degli investimenti della macroarea Centro. Quanto al resto del Paese, la Lombardia, con una quota compresa fra il 22,8% e il 27,3%, occupava ancora il secondo posto, seppure alquanto distanziata: anche se a prima vista tale situazione può apparire in contraddizione con la comune opinione tendente a celebrare Milano, la capitale morale, e il suo hinterland, come cuore pulsante del capitalismo privato in contrapposizione a Roma, capitale politica e fortilizio del capitalismo di Stato, in realtà essa si spiega agevolmente. Innanzitutto per via del raggruppamento nella periferia milanese di una buona parte delle società operative del gruppo ENI: sin dall’immediato dopoguerra si era andata delineando una certa contrapposizione nell’ambito dell’azienda petrolifera fra le attività downstream (amministrative e commerciali) localizzate a Roma e gestite dall’AGIP, e quelle upstream (ricerca e produzione), aventi sedi principalmente a San Donato Milanese e ruotanti intorno alla divisione dell’AGIP mineraria. Anzi, la concentrazione di un côté tecnico-ingegneristico al Nord a fronte di quello amministrativo a Roma, già presente nella seconda metà degli anni Trenta, ricalcava il conflitto fra Milano e Roma emerso chiaramente dopo la proclamazione della Repubblica di Salò.

Inoltre, diversamente dal Lazio, la posizione della Lombardia in questa classifica era determinata anche dall’elevato livello di industrializzazione della regione, un destino del resto condiviso con le altre aree del triangolo industriale, in particolare con la Liguria (subito dietro alla Lombardia), dove era localizzata una parte consistente dell’industria cantieristica, un settore dagli anni Trenta fortemente in crisi. Nel 1936 la quota della Liguria sul totale dell’attivo aveva raggiunto il 23% e, nei benchmarks successivi, si mantenne al terzo posto della graduatoria (tab. 2). Complessivamente, in quell’anno, il Nord-Ovest superò abbondantemente il 50% dell’attivo, ma si confermò su livelli di poco inferiori anche negli anni successivi: nell’area erano infatti intervenuti i maggiori salvataggi degli anni Trenta e, successivamente, quelli collegati alla riconversione bellica (basti pensare all’Ansaldo o alla Breda). Molto più timida la presenza nel Nord-Est, invece, anche se nei primi anni Cinquanta la crisi della cantieristica comportò un sensibile allargamento dell’intervento diretto dello Stato nella Venezia Giulia (4,5%).

Se però si guarda alla dinamica interna delle macroaree, né il Nord né il Centro sembrano mostrare nel lungo periodo un trend chiaro e preciso, tanto per ciò che concerne la consistenza numerica quanto per quello relativo al valore dell’attivo. Solo nella macroregione ‘Sud e Isole’ le due grandezze sembrano tendere chiaramente alla crescita: qui fra il 1936 e il 1972 il numero delle imprese di Stato passa da 9 a 77 il che corrisponde a un aumento del 16% (dal 10,1 al 26,6%). Tale cifra si ridusse appena nel decennio successivo (scendendo a 72, corrispondente al 23,1%). Guardando poi all’attivo, esso muove sì da un insignificante 0,9%, ma moltiplica pur sempre di cinque volte il proprio valore, raggiungendo il 5% nel 1983. Queste cambiamenti sono una chiara conferma delle novità di politica economica nei confronti del Sud maturata nel secondo dopoguerra: come si è già fatto cenno, IRI ed ENI furono strumenti importanti della strategia del governo finalizzata alla convergenza fra il Nord e il Sud d’Italia, in particolare della Campania e della Sicilia, beneficiate dai maggiori investimenti, come si vedrà più avanti.

Il trend ora illustrato viene ulteriormente evidenziato dai dati contenuti nella tabella 3 che misura il peso delle imprese appartenenti alle tre holding pubbliche sull’universo regionale imita.db.unisi.it. In effetti la tabella mostra inequivocabilmente che il peso dell’impresa pubblica su quella privata crebbe, e in maniera rilevante: sia riguardo al numero, passato percentualmente dal 3,5% al 12,2%, sia soprattutto all’attivo, che segnò un ancor più marcato incremento (dal 2,3% al 18,4%); il fenomeno segnala indirettamente la maggior crescita dell’industria dei beni di investimento rispetto a quella dei beni di consumo. Ancora una volta Sicilia e Campania appaiono come le più favorite. Fino al 1960 esse risultavano le uniche due regioni meridionali caratterizzate dalla presenza di qualche impresa pubblica, anche se certamente con valori dell’attivo non paragonabili a quelli delle regioni del Nord-Ovest e del Lazio. Successivamente, invece, si registra un certo dinamismo anche nelle altre regioni: per es. le sei aziende statali attive in Basilicata nel 1971 rappresentavano quasi un terzo del totale delle società presenti in imita.db.unisiti.it per quella regione e per quell’anno e poco meno del 10% dell’attivo. Ugualmente notevoli appaiono le performance di regioni come l’Abruzzo e la Puglia, interessate negli anni Sessanta da importanti iniziative, come si vedrà fra poco (tab. 3).

Ma l’indagine quantitativa offre un ulteriore elemento di confronto fra pubblico e privato nelle diverse regioni italiane e cioè la preponderante presenza del primo nelle attività economiche di Liguria e Friuli Venezia Giulia. Ne risultano confermate le congetture precedentemente avanzate a proposito del peso crescente dello Stato nell’industria pesante, in particolare nella cantieristica, il settore ad alta intensità di capitale per eccellenza: in Liguria la percentuale dell’attivo delle imprese di Stato sull’attivo complessivamente registrato in imita.db fluttua fra il 45,2% e il 51% fino al 1971, per poi rompere la soglia del 70% nel 1983; in Friuli il picco venne raggiunto nel 1954, cui seguì poi un lento decremento. A sostegno di queste ipotesi vi sono anche i dati relativi all’occupazione: nel 1950 gli addetti all’industria manifatturiera dell’IRI sfioravano i 55.000 a Genova mentre superavano i 20.000 a Trieste e Monfalcone e i 4000 a Savona e Vado (Colli, in Storia dell’IRI, 2013, p.109).

Un’ulteriore conferma, infine, riguarda la presenza dello Stato in Lombardia: in tre dei cinque anni benchmark considerati, la quota del pubblico è più di un quinto del totale dell’attivo delle società italiane, con una punta del 27% nel 1983. Questo dato, frutto probabilmente più di disinvestimenti del capitale privato che di vera espansione di quello pubblico, unito a quello abnorme della Liguria, contribuì a spingere la quota dell’attivo del Nord-Ovest a un terzo dell’ammontare complessivo.

Impresa pubblica e Mezzogiorno: l’IRI

La promulgazione della già citata legge 634 del 1957, che imponeva alle imprese pubbliche di indirizzare il 40% delle proprie immobilizzazioni tecniche (e il 60% dei nuovi investimenti) nelle regioni meridionali, ha rappresentato sicuramente un tornante fondamentale nella storia dell’intervento dello Stato nel Meridione. Tuttavia la loro attenzione (in particolare quella dell’IRI) per queste aree non era certo nuova. Si tenga presente infatti che sin dagli inizi l’IRI aveva ai suoi vertici uomini del Sud – il casertano Alberto Beneduce (1877-1944), il foggiano Donato Menichella, il napoletano Francesco Giordani (1896-1961) – e che era del tutto naturale quindi che a essi fosse caro il destino del Mezzogiorno. «Nell’ambito di ingegnerie finanziarie e industriali che riguardavano pressoché esclusivamente imprese e banche del Centro-Nord – ha ricordato recentemente Lea D’Antone – Beneduce e Menichella avevano interpretato un meridionalismo d’azione più che di principi, pragmatico e non retorico»; sicché nella straordinaria congiuntura imprenditoriale di quegli anni «l’attenzione specifica alle regioni del Sud non poté che essere modesta, compatibile con l’obbiettivo prioritario di salvaguardare gli interessi nazionali coinvolti nella crisi» (D’Antone, in Storia dell’IRI, 2012, p. 235). Gli interventi riguardarono in particolare l’area napoletana, con l’obbiettivo di ristrutturarvi le industrie meccaniche e la cantieristica colà esistenti e furono anche sollecitati dai vertici militari della Marina e dell’Aereonautica. È tuttavia indicativo il giudizio che ne diede Pasquale Saraceno (1903-1991) il quale, nel sottolineare come «il problema del rapporto tra progresso industriale e questione meridionale» fosse già «oggetto di un intenso scambio di idee, valutò tali interventi come «una manifestazione tra le più importanti di quella che si potrebbe chiamare la cultura IRI di quegli anni» (Ajmone Marsan 1998, p. 71). Tre furono i criteri a cui si ispirò l’azione dell’IRI: a) mutare la posizione delle unità di produzione esistenti al Sud da quella di stabilimenti dipendenti da aziende settentrionali a quella di aziende aventi nel Sud la sede dei propri organi direttivi; b) fornire i mezzi finanziari necessari al riordino e all’ammodernamento degli impianti; c) localizzare nel Meridione l’eventuale espansione di alcuni settori dell’apparato industriale del Paese (essenzialmente cantieristica e siderurgia).

Nell’ambito poi dei programmi di ricostruzione e riconversione postbellica che poterono avvalersi di svariate forme di aiuti internazionali, un occhio di riguardo venne rivolto alla situazione del Sud, soprattutto in aree come il Napoletano, pesantemente colpite dalle distruzioni belliche. Fu messo a punto un piano di interventi infrastrutturali che videro implicate molte aziende IRI e che presto coinvolsero la neonata Associazione per lo sviluppo dell’industria del Mezzogiorno (Svimez), alla cui fondazione aveva collaborato lo stesso Menichella. Fu costituita la Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nel Mezzogiorno, un organismo inizialmente concepito, al pari dell’IRI, come provvisorio e, come l’IRI, destinato a una progressiva evoluzione verso ente (quasi) permanente. L’allargamento dell’iniziativa pubblica, con il potenziale effetto crowding out dei privati, e l’assunzione di una missione meridionalistica da parte dell’IRI, iniziarono a questo punto a preoccupare Menichella che temeva di dare «l’impressione che l’IRI [volesse] monopolizzare le industrie del Mezzogiorno, attirandosi altri fulmini» (D’Antone, in Storia dell’IRI, 2012, p. 247). Pur muovendo da tutt’altra prospettiva, questa posizione non ottimistica sulle potenzialità dell’intervento al Sud era condivisa anche da Oscar Senigaglia – «è fatale che il baricentro del nostro sviluppo industriale sia spostato verso il Nord» – contrario a «ogni misura di politica industriale che vincolasse gli investimenti a determinate localizzazioni […] e in generale contro ogni provvedimento vincolistico sugli investimenti» (Fumi, in Storia dell’IRI, 2012, pp. 567-68). Nel 1950, in effetti, era impiegato nel Meridione complessivamente solo il 15% del personale occupato dal gruppo, ma la percentuale corrispondente agli impieghi nell’industria manifatturiera era ancora inferiore, assommando soltanto al 10%. I principali interventi riguardarono il settore siderurgico, con la ricostruzione dello stabilimento di Bagnoli, che ne portò la capacità produttiva a 600.000 t (il triplo dell’anteguerra) e quello meccanico-cantieristico, anch’esso duramente colpito durante il conflitto e anch’esso potenziato. Venne pure rafforzata la posizione dell’IRI nel settore elettrico, mediante un sensibile incremento (dal 10% al 31,5%) della quota azionaria posseduta dall’istituto nella SME, Società Meridionale di Elettricità (Ajmone Marsan 1998, p. 122). Complessivamente però soltanto il 19% degli investimenti dell’IRI in Italia nel periodo 1948-1955 (equivalenti a 800 miliardi di lire), venne indirizzato verso le regioni meridionali.

Svimez e Cassa del Mezzogiorno quindi non sarebbero stati sufficienti per un effettivo cambio di rotta se non fosse intervenuta la più volte citata legge 634, una legge impegnativa che diede «non pochi problemi all’Istituto e alle aziende da esso controllate» (Amatori, in Storia dell’IRI, 2013, p. 34), ma che in dieci anni fu in grado comunque di produrre risultati consistenti. Fra il 1956 e il 1962 vennero creati circa 10.000 nuovi posti di lavoro, portando l’occupazione complessiva del gruppo nel Mezzogiorno a poco meno di 40.000 addetti (Ajmone Marsan 1998, p. 199). La crescita degli investimenti industriali nel Sud fu cospicua e assommò nel periodo a 444 miliardi, corrispondente al 28% dell’investimento complessivo: da una media annua di 35 miliardi del periodo 1951-1957 si salì a 55,5 nel biennio 1958-1959, per toccare i 74 nel 1960. La somma investita annualmente, quindi, in pratica raddoppiò, raggiungendo nel 1960 un valore pari al 40% del complessivo investimento industriale del gruppo. Del resto questi dati riflettono almeno in parte la dinamica dell’Istituto a livello nazionale: tra il 1958 e il 1965 l’IRI passò dal 7,9 al 16,4% del totale degli investimenti italiani, segnando valori ancora più elevati per ciò che concerneva l’industria dei trasporti e delle comunicazioni (aumentati dal 10 al 24%). In termini di valore aggiunto, poi, la crescita dell’IRI fu di quasi un terzo superiore a quella relativ al complesso dell’economia nazionale: in particolare tra il 1961 e il 1965 la sua quota nel settore manifatturiero passò dal 41 al 50% del corrispondente dato nazionale: anche la produttività per occupato del gruppo crebbe di più della media nazionale passando dai 2,5 milioni (in lire 1965) ai 7,7 del 1965 (Colli, in Storia dell’IRI, 2013, pp. 110-11).

Quattro furono le principali aree di intervento dell’IRI al Sud: la siderurgia, la meccanica, l’alta tecnologia e l’insieme di ‘nuove’ attività rese possibili dal reinvestimento degli indennizzi ottenuti in conseguenza della nazionalizzazione dell’energia elettrica, settore nel quale, come detto, l’IRI controllava diverse attività.

L’asse portante degli interventi in campo siderurgico fu rappresentato dalle iniziative in Puglia, con la costruzione del quarto centro siderurgico a Taranto. Il processo decisionale fu piuttosto sofferto e occupò tre anni. La necessità di nuovi sviluppi in campo siderurgico del resto era maturata già a metà degli anni Cinquanta, una volta cioè realizzato con successo il piano Sinigaglia. Il primo annuncio di un possibile intervento nel settore nel Mezzogiorno era stato dato infatti già nel 1956 da Pasquale Saraceno al convegno barese su L’unità europea e il Mezzogiorno d’Italia, ma il via definitivo venne deliberato dal secondo governo Segni solo nel giugno del 1959. L’impianto venne finalmente inaugurato nell’ottobre 1964. Le more si spiegavano con le perplessità sulla sua effettiva necessità affiorate sul finire degli anni Cinquanta: in un contesto reso più complicato dai vincoli e dalle regole imposte dalla Comunità del carbone e dell’acciaio, erano emerse resistenze del fronte privato, sostenitore in alternativa della realizzazione di un nuovo impianto a ciclo integrale a Vado Ligure, frutto di una joint venture fra la FIAT, principale fruitore del nuovo acciaio, e una grande impresa americana del comparto acciai speciali. La ripresa della domanda nella seconda metà del 1958 e una ridefinizione degli accordi per le forniture alla FIAT sbloccarono il progetto.

Nell’occasione dell’inaugurazione dello stabilimento siderurgico destinato a divenire il più grande d’Europa, proprio il convinto meridionalista Saraceno celebrò con parole entusiastiche (ma certo non profetiche) la nuova iniziativa, sottolineando come fosse ormai maturata «la precisa coscienza » che la formazione di poli industriali «costituisse uno strumento essenziale del processo di sviluppo in atto nel Mezzogiorno» e che «tale acquisizione intellettuale» fosse ormai divenuta «l’indirizzo concreto della politica governativa negli anni a venire». Aggiungeva altresì come, in tale contesto, il centro di Taranto rappresentasse «veramente una fatto rivoluzionario» destinato a spezzare «definitivamente un equilibrio economico da anni stagnante» (De Benedetti, in Storia dell’IRI, 2013, p. 627). L’esplosione del consumo di acciaio degli anni Sessanta comportò una continua ridefinizione della programmazione produttiva dell’impianto, inizialmente impostato su un output annuo di 3 milioni di tonnellate, incrementato a 4,5 milioni nel 1967 e spinto fino a 5,8 nel 1969: come conseguenza mutò profondamente la geografia della produzione siderurgica italiana. Se nel 1961 il 45% della fabbricazione di ghisa era localizzato nell’Italia settentrionale e solo il 29% nel Meridione, nel 1966 il rapporto era ormai rovesciato, con il Sud che forniva più della metà della produzione di ghisa nazionale. Nello stesso periodo anche la produzione di acciaio nel Mezzogiorno aumentò consistentemente, passando dall’11% al 33% del totale del Paese.

Sul finire degli anni Sessanta le proiezioni circa lo sviluppo della domanda (ben presto per altro clamorosamente smentite dall’esplosione della crisi energetica e la connessa crisi del fordismo) sembravano porre l’esigenza di un ulteriore ampliamento della capacità produttiva del gruppo: si poneva a quel punto l’alternativa fra il potenziamento degli impianti del Centro-Nord e il raddoppio del centro siderurgico di Taranto. In particolare il polo siderurgico di Piombino era quello che sulla carta appariva nelle condizioni migliori per realizzare in modo economico l’espansione richiesta: tuttavia condizioni equivalenti potevano ottenersi anche a Taranto, tenuto conto delle agevolazioni in vigore per il Mezzogiorno, giudicate sufficienti a compensare i maggiori costi di produzione e trasporto (Ajmone Marsan 1998, p. 338). Ma oltre alle incentivazioni di carattere finanziario, decisivo fu l’orientamento favorevole del governo: nel dicembre 1970 si decise quindi di realizzare in Puglia un secondo impianto, che portò la capacità produttiva complessiva di Taranto a più di 10 milioni di tonnellate. Se nel lungo periodo gli effetti sull’ambiente si sarebbero rivelati devastanti, nell’immediato quelli sull’economia – occupazione e reddito – furono molto positivi: fra il 1961 e il 1971 il reddito complessivo della provincia di Taranto crebbe a velocità quasi doppia rispetto alla media italiana e soprattutto a quella delle altre aree meridionali, mentre gli occupati della provincia aumentavano da 40.000 a 70.000 (Amatori, in Storia dell’IRI, 2013, p. 36). Il dato ben si inserisce nella tendenza generale del gruppo: nel 1973 nel Mezzogiorno era occupato il 33% degli addetti alla manifattura dell’IRI (poco meno di 100.000 unità), il che corrispondeva al 10% dell’occupazione manifatturiera totale dell’area.

La crescita di Taranto proseguì per tutti gli anni Settanta: nel 1980 il quarto centro siderurgico raggiunse il picco dell’occupazione, con poco meno di 22.000 dipendenti diretti, ai quali andavano aggiunti circa 10.00 addetti nelle aziende dell’indotto. Ma si era ormai sull’orlo della crisi, e il ridimensionamento delle ottimistiche previsioni di consumo per gli anni Ottanta condusse all’abbandono di ulteriori progetti di sviluppo, che avrebbero dovuto concretizzarsi con la costruzione di un nuovo centro siderurgico, il quinto, sempre localizzato nel Mezzogiorno, questa volta però in Calabria, a Gioia Tauro. Anzi, anche a seguito degli interventi della Commissione economica europea volti a sottoporre il settore siderurgico a una rigorosa disciplina comunitaria, si procedette a una piano di ristrutturazioni e ammodernamenti di tutto l’acciaio pubblico. L’occupazione diminuì, sicché al momento della privatizzazione (1995) il numero dei dipendenti diretti del centro assommava ormai a circa 12.000 unità.

Il perno delle iniziative IRI in campo meccanico fu rappresentato invece dal progetto Alfasud, alla cui realizzazione si accompagnò anche un indubbio significato simbolico, l’insediamento in un’area che si voleva modernizzare di un impianto per la produzione di ciò che, negli anni Sessanta, rappresentava l’epitome della modernizzazione. Il progetto di una vettura di piccola cilindrata (1000-1300 CV) sembrava inserirsi agevolmente tanto nel percorso di sviluppo dell’Alfa Romeo ‒ reduce dai successi della Giulietta prima e della Giulia poi, alla ricerca di un’ulteriore espansione della produzione e al tempo stesso di un arricchimento della gamma ‒ quanto nella politica di stimolo dell’economia meridionale invocato dalla legge 634. Inoltre il carattere di bene finale – cioè di prodotto terminale della catena produttiva – faceva «prevedere che il nuovo centro sarebbe stato in grado di suscitare o rafforzare una corona di attività sussidiarie e complementari, tenuto conto della notevole distanza che avrebbe separato il nuovo impianto dall’industria componentistica gravitante sulle esistenti case automobilistiche del Nord del paese» (Ajmone Marsan 1998, p. 250).

La nuova iniziativa, il cui artefice principale fu Giuseppe Luraghi (1905-1991), venne definita sul finire del 1966 e nell’anno successivo si costituì la nuova Industria napoletana costruzioni autoveicoli Alfa Romeo-Alfasud: si prevedeva una produzione di circa 200.000 vetture l’anno ‒ con un personale a regime di circa 15.000 addetti – che ben si inseriva nelle previsioni di sviluppo della domanda nazionale. Si decise di ubicare lo stabilimento nell’area del complesso Alfa Romeo di Pomigliano d’Arco, già di proprietà del gruppo, che offriva apprezzabili economie esterne in termini di buoni collegamenti con la rete ferroviaria e autostradale e di rapidità della costruzione dello stabilimento, stante l’esperienza appena acquisita dall’Alfa nella progettazione e costruzione del nuovo impianto di Arese. Gli inizi parvero promettenti: lo stabilimento entrò in produzione, come previsto, nel secondo semestre del 1972 e alla fine dell’anno già 21.000 vetture erano state consegnate.

Ben presto tuttavia sorsero aspetti critici sul fronte del reclutamento della mano d’opera. L’azienda, in collaborazione con le strutture formative del gruppo, cercò di perseguire un piano di selezione e addestramento che tenesse conto dell’esigenza di selezionare quanto più possibile mano d’opera locale ed evitare quindi tempi di trasferimento troppo lunghi, piano che fino al 1971 poté essere rispettato. Successivamente però intrusioni politiche e conflittualità sindacale imposero un cambiamento, obbligando l’azienda a procedere senza previo accertamento di idoneità e ad assumere in base a contingenti numerici predeterminati in sede politica per le varie zone della Campania: secondo Veniero Ajmone Marsan «tra gli assunti risultò relativamente elevata la quota di pregiudicati, di analfabeti (circa 400) e semianalfabeti» (p. 252).

Negli anni Settanta, particolarmente critici per l’industria automobilistica – scossa dalla crisi energetica e dall’obsolescenza del paradigma fordista, oltre che da continue tensioni sociali – microconflittualità e assenteismo minarono la già precaria salute economica dell’azienda, nella quale, fra l’altro, dopo le polemiche dimissioni di Luraghi, si susseguirono scelte strategiche e manageriali errate. Certo l’azienda nasceva con un vizio d’origine: la sua concezione infatti risaliva agli anni Sessanta e risultava caratterizzata da una certa qual rigidità organizzativa, sicché si trovò ben presto in difficoltà a causa delle inquietudini sociali e sindacali innescate dall’autunno caldo del 1969. Un’indagine comparata sulle salute delle imprese automobilistiche, effettuata nel 1977, evidenziava che se Pomigliano era da alcuni considerato «uno dei più moderni e ben attrezzati stabilimenti automobilistici del mondo» (De Benedetti, in Storia dell’IRI, 2013, p. 662), fortissime criticità emergevano riguardo all’organizzazione dell’impresa, in particolare per ciò che concerneva la distribuzione e la valorizzazione razionale delle risorse umane. Era soprattutto il personale indiretto (più di 8000 addetti a fronte di 6800 operai impiegati direttamente), dimensionato su un output di circa 800 vetture al giorno a fronte di una produzione effettiva inferiore alle 400, che incideva negativamente sulla produttività del lavoro dell’azienda, già piagata da un assenteismo che in alcuni reparti arrivava a sfiorare il 50% delle ore disponibili. All’Alfasud per produrre una vettura occorrevano 74 ore dirette e 118 indirette, a fronte di una media europea (già di per sé di gran lunga meno competitiva di quella giapponese) di 50 e 61 ore rispettivamente. Sicché, rispetto ai volumi programmati, le perdite di produzione nell’arco del periodo 1974-1979 risultarono di oltre 206.000 vetture.

Fra l’altro, le difficoltà dell’Alfasud si inserivano in una situazione resa ancora più problematica, da una parte, dal forte inasprimento della concorrenza, soprattutto nel segmento di domanda delle vetture prodotte a Pomigliano, dall’altra dall’incapacità della casa madre di reagire ai cambiamenti di mercato, sempre più orientato alla riduzione dei costi e a cicli più rapidi di rinnovo dei modelli. Così le carte che fino ad allora si erano mostrate vincenti (la prestigiosa immagine internazionale, l’eccellenza motoristica) non furono più in grado di assicurare all’azienda quella presenza, anche internazionale, di cui aveva precedentemente goduto. Complessivamente, il gruppo Alfa Romeo aveva oramai «oltrepassato i limiti dimensionali per una produzione di alta specializzazione in un segmento circoscritto, difendibile nei riguardi di costruttori di grande serie, senza peraltro aver raggiunto volumi di produzione tali da consentire adeguate economie di scala» (Ajmone Marsan 1998, p. 408). Si tentò allora di superare la crisi cercando alleanze con altri produttori: prima con la Nissan, nella poco felice avventura del modello Arna, che comportò fra l’altro la costruzione di un nuovo stabilimento e che rappresentò forse il più grave disastro industriale e commerciale dell’Alfa Romeo (se ne produssero in tutto poco più di 50.000 unità); poi con la FIAT, con un accordo di collaborazione per la produzione congiunta di diversi componenti meccanici e strutturali di impiego comune nel settore delle vetture medio-grandi. Quest’ultimo fu il prodromo della contrastata decisione dell’IRI di cedere l’Alfa Romeo alla FIAT (1986).

Ex post l’avventura dell’Alfa al Sud va certamente considerata fallimentare, anche se non bisogna dimenticare che ebbe pure qualche effetto positivo, in primis per aver «indirettamente “provocato” la Fiat nel programma di localizzare sette impianti nelle regioni del Mezzogiorno, spostando il baricentro dell’industria automobilistica nazionale» (Amatori, in Storia dell’IRI, 2013, p. 38).

Un’ulteriore area di intervento fu quella delle nuove tecnologie, coerentemente con l’indirizzo espresso dal Comitato interministeriale per la programmazione economica che, con delibera del 25 luglio 1967, aveva manifestato l’esigenza di una intensificazione degli investimenti, specie nel Mezzogiorno, nei settori aereonautico ed elettronico, oltre che delle telecomunicazioni. Così nel 1969 l’IRI approvava un programma di riassetto ed espansione del settore, che ebbe importanti ripercussioni anche nel Meridione e del quale fu protagonista la STET, la finanziaria del settore delle telecomunicazioni, che dopo aver completato un processo di integrazione verticale e di completamento delle attività telefoniche, si dedicò negli anni successivi, in collaborazione con Finmeccanica, al riordinamento delle attività elettroniche del gruppo: questo mirò a rafforzare l’interazione tra ricerca, produzione manifatturiera ed esercizio nel campo delle telecomunicazioni e dell’elettronica. Le origini dell’iniziativa risalgono alla costituzione nel 1959 dell’ATES (Aziende Tecniche Elettroniche del Sud), con impianti all’Aquila e Catania, per la produzione di semiconduttori allo stato solido, poi rilevata dalla STET. Nell’anno successivo Finmeccanica fondava a Napoli la Selenia, in compartecipazione con la Edison e l’americana Raytheon, per la produzione di tecnologie militari, satelliti ecc. Quest’ultima, insieme alla genovese ELSAG (Elettronica San Giorgio), anch’essa da poco creata, venne quindi trasferita dalla Finmeccanica alla STET, che già controllava la Sit-Siemens. Nel 1971, poi, la STET assumeva il controllo della SGS (Società Generale Semiconduttori), partecipata in minoranza da Olivetti e FIAT, per fonderla con l’ATES, creando così una nuova società che presto vide l’uscita del capitale privato. Alla fine del 1973, il complesso delle aziende del gruppo operanti nel settore contava sei stabilimenti (a cui se ne aggiungevano tre in costruzione) e aveva creato 15.000 nuovi posti di lavoro, la metà dei quali nel Mezzogiorno. Nei dieci anni successivi, il fatturato di SGS-ATES crebbe di più di un terzo (Ajmone Marsan 1998, p. 266), nonostante le forti difficoltà della fine degli anni Settanta, conseguenti a una crisi di mercato, e l’insufficiente organizzazione di un gruppo cresciuto troppo rapidamente, nel quale l’impianto di Catania, che pure contava più di 2000 addetti, faceva fatica a integrarsi. Fondamentale fu il contributo del nuovo amministratore delegato Pasquale Pistorio, che risanò in breve l’azienda e la condusse verso una proficua joint venture con la francese Thomson, che l’avrebbe condotta a inserirsi fra i cinque maggiori produttori di semiconduttori nel mondo.

I considerevoli investimenti effettuati nella siderurgia, nell’automobile e nelle nuove tecnologie, di cui si è dato conto, furono resi possibili anche dalla disponibilità dei capitali derivanti dagli indennizzi ricevuti a seguito del provvedimento di nazionalizzazione dell’industria elettrica (1962), settore del quale, come detto, l’IRI deteneva una ragguardevole quota, controllata dalla Finelettrica, la finanziaria di settore: fra il 1956 e il 1962 questa aveva registrato un’espansione senza precedenti, con «un peso crescente degli investimenti nelle regioni meridionali e con un incremento del consumo del 130% e della potenza installata nelle centrali termoelettriche del 175%» (Comei, in Storia dell’IRI, 2013, p. 401).

La nazionalizzazione dell’energia elettrica significò per l’ente l’inizio di un nuovo ciclo, caratterizzato dalla necessità di reinvestire le indennità di cui vennero a disporre nei dieci anni successivi le società ex elettriche del gruppo, e comportò anche un peggioramento dei conti economici, dato che le attività nelle quali vennero incanalate le relative somme si rivelarono meno redditizie. Ma, soprattutto, significò la fine della collaborazione fra pubblico e privato in un settore altamente critico dell’economia e, per altri versi, l’inizio di un processo di progressivo indebolimento della ‘formula IRI’. Si trattava in effetti di investimenti in attività ritenute prioritarie per lo sviluppo, che dovevano essere ubicati prevalentemente al Sud e che non sembravano in grado di suscitare alcun interesse nell’industria privata e, al tempo stesso, in settori nei quali l’IRI aveva già maturato una concreta esperienza, come nel caso dell’acciaio, del cemento e, più tardi dell’automobile (p. 437).

Nel Mezzogiorno, la partecipazione più importante riguardava la SME (Società Meridionale di Elettricità), della quale l’IRI deteneva una quota del 40% che, nel passaggio al neocostituito ENEL, avrebbe fruttato all’IRI 220 miliardi di lire. Di questi, 70 miliardi vennero destinati ai programmi di rafforzamento del settore siderurgico e di quello cementiero attraverso la fusione per incorporazione delle società elettriche Unes, Campania, Generale Pugliese e Lucana, nell’Italsider e della società elettrica delle Calabrie nella Cementir. La SME stessa venne trasformata in società finanziaria con una nuova denominazione, SME - Società meridionale finanziaria, e iniziò una strategia di investimenti nel settore alimentare, della distribuzione e della carta. I primi due assunsero rapidamente il peso maggiore. A fine 1973, nel portafoglio della finanziaria il valore di carico della attività relative alla trasformazione industriale e alla grande distribuzione dei prodotti alimentari aveva raggiunto il 57,2% del totale (Ajmone Marsan, 1998, p. 233): l’anno successivo la SME acquisì dalla Montedison il 50% del capitale dell’Alimont, che assunse la nuova denominazione sociale di Alivar, arrivando così a controllare un complesso tra i più importanti dell’industria alimentare nazionale, con una occupazione di circa 8500 dipendenti.

L’IRI infatti si era posto come obbiettivo la formazione di un raggruppamento di dimensioni e diversificazione tali da poter competere nel moderno comparto dell’industria e della commercializzazione dei prodotti alimentari con colossi multinazionali quali Unilever, Nestlé e Grace. Si tenga presente che all’epoca della nazionalizzazione dell’industria elettrica il settore si caratterizzava, fatte salve poche eccezioni, per la prevalenza di unità di piccole dimensioni, scarsamente innovative, e per un apparato distributivo largamente insufficiente. Seguendo l’approccio adottato per il reinvestimento degli indennizzi nei settori prioritari già ricordati, la SME perseguì una crescita per acquisizioni, puntando ad associarsi, con partecipazioni di controllo o paritetiche, a imprese già affermate, con un’organizzazione tecnica e manageriale sperimentata e quote di mercato significative. Poiché però tali operatori al Sud scarseggiavano, molte delle iniziative più importanti vennero realizzate al Nord (Motta, Alemagna, Star e, appunto, Alimont) o al Centro (Società romana supermarkets). Non mancarono tuttavia significativi interventi anche nel Mezzogiorno, quali l’acquisizione della Surgela di San Benedetto del Tronto nel comparto dei surgelati, che prometteva ampi sviluppi: più tardi incorporata nella Italgel (che acquisì anche Motta e Alemagna), con diversi impianti nel Mezzogiorno, venne infine privatizzata con asta pubblica, passando alla Nestlé (1993). Vennero altresì acquisite quote crescenti della Cirio, della quale negli anni Settanta la SME arrivò a detenere il completo controllo: le difficoltà del mercato conserviero e l’obsolescenza degli impianti richiesero un piano di ristrutturazione e risanamento e l’apertura di un nuovo stabilimento a Caivano, in provincia di Napoli.

Nel 1986 l’IRI tentò di cedere in blocco la SME per concentrarsi in settori ritenuti più strategici, ma la vendita al gruppo De Benedetti, già decisa dal Consiglio di amministrazione, venne bloccata dal governo. La sua privatizzazione venne attuata a partire dal 1993, con un piano di dismissioni graduale e non privo di ombre (cui seguirono anche interventi della magistratura), che vanificò il progetto iniziale dell’ente pubblico di creare un grande gruppo alimentare italiano in grado di competere con le multinazionali straniere.

Impresa pubblica e Mezzogiorno: l’ENI

Anche nel caso dell’ENI la l. 634 ebbe conseguenze importanti. A queste, fra l’altro, si sommarono pressoché contemporaneamente anche gli effetti dello spostamento del baricentro dell’industria petrolifera mondiale verso le aree mediorientali. La chiusura poi della grande raffineria di Abadan, a seguito della nazionalizzazione del petrolio iraniano, mutò la strategia delle grandi compagnie petrolifere, sempre più orientate a trasferire le attività di raffinazione lontano dalle zone di produzione del greggio, verso aree più sicure e sui litorali in prossimità delle grandi aree industriali; il che finì col trasformare l’Italia, soprattutto quella centromeridionale, nella ‘raffineria d’Europa’.

Anche prima, fra le società partecipate dallo Stato che poi confluiranno nell’ente, non era mancato qualche intervento significativo pure nel Mezzogiorno, a partire dalla raffineria di Bari, costruita nel 1938 (assieme alla gemella di Livorno) dalla neocostituita ANIC, della quale lo Stato controllava il 50% del capitale: progettata per lavorare il grezzo albanese, aveva una capacità di raffinazione di 300.000 t ed era dotata di impianti di distillazione primaria, di stabilizzazione, di cracking, di raffinazione chimica e di idrogenazione. Si trattava quindi di una raffineria tecnologicamente avanzata che nel dopoguerra fu trasferita alla Stanic, una società costituita su base paritetica con la Standard Oil, e che negli anni Cinquanta vide crescere grandemente la propria capacità di lavorazione. Indubbiamente, però, l’asse delle iniziative aveva fino ad allora gravitato nel Nord e soprattutto nella pianura padana, ricca di idrocarburi gassosi, a lungo in grado di assicurare al gruppo la famosa ‘rendita metanifera’. Di questo del resto sembrava prendere atto la legge costitutiva dell’ENI, invero molto contestata dai privati, quando riservava all’ente una zona di esclusivo sfruttamento che «si estendeva dal Piemonte al Veneto, includendo il fuori costa dell’Adriatico settentrionale, e dalle Prealpi ai contrafforti dell’Appennino, eccettuati gli strati del Quaternario, profondo meno di 1200 metri sottostanti ai territori delle province di Ferrara e Rovigo» (Magini 1975, p. 119).

Sul resto del territorio nazionale, invece, ricerca e coltivazione di idrocarburi rimasero aperti a tutti, in base però a un ambiguo quadro normativo, nel quale andava compresa anche la legge mineraria della Regione Sicilia (l. 20 marzo 1950 nr. 30). L’AGIP poté così richiedere permessi in tutte le aree dell’Italia centromeridionale non ancora occupate da privati, i quali, peraltro, avevano già ottenuto non disprezzabili successi, anche se probabilmente inferiori a quelle che erano state le aspettative iniziali. Le prospezioni della Gulf, per es., avevano portato alla scoperta sulle alture di Ragusa di una considerevole struttura petrolifera, la prima veramente interessante realizzata in Italia, mentre quelle della Petrosud avevano individuato un altro importante giacimento in Abruzzo. Si accentuò così la protesta dei privati, che vantavano la propria superiorità tecnologica e imprenditoriale nei confronti del gruppo pubblico. La polemica però iniziò ben presto a perdere di intensità: poco distante da quest’ultimo rilevamento, l’AGIP trovò a sua volta un importante deposito di oro nero a una profondità di soli 500 metri. Nel 1956, poi, il ritrovamento da parte dell’AGIP di un notevole giacimento di grezzo a Gela «equilibrò presso l’opinione pubblica il successo della Gulf Italia a Ragusa» (p. 123).

Fuori dalla zona di esclusiva, e sempre nel Meridione, furono poi scoperti svariati giacimenti in provincia di Matera, Enna, Campobasso, Caltanisetta e Chieti, mentre nel 1959 venne perforato per la prima volta in Europa un pozzo fuori costa. Questo fu realizzato vicino a Gela a soli 10 metri di profondità. A partire da quell’episodio, l’AGIP implementò ulteriormente le sue già notevoli capacità tecniche di perforazione: dopo aver adottato impianti di perforazione galleggianti, si passò a perforare pozzi petroliferi alla base di colonne d’acqua di circa 200 metri d’altezza. Infine nei primi anni Ottanta, partì la sfida verso la perforazione in acque molto profonde, che portò a un eccezionale risultato nel Canale d’Otranto, dove furono messi in produzione pozzi a oltre 3000 metri di profondità.

Il gas rinvenuto nel sottosuolo delle Puglie, della Basilicata e dell’Abruzzo suscitò forti speranze nelle popolazioni meridionali, attese che non sempre poterono poi essere soddisfatte, come efficacemente ricordato da un testimone di primo piano, Marcello Colitti (ENI. Cronache dall’interno di un’azienda, 2008, p. 110): «“L’Agippe ha trovato il petrolio!”. La notizia produce automaticamente delle aspettative enormi. “Diventiamo tutti ricchi!” Le voci vengono ampliate dai partiti di governo, i quali incominciano a dire in giro di prenotarsi per l’assunzione. Spiegare che non è olio ma gas, che sarà consumato in tutta Italia, dire che per il paese tutto sarebbe finito con la perforazione di alcuni pozzi, il loro collegamento a un metanodotto e, nel migliore dei casi, con una centrale di smistamento amministrata da un piccolo ufficio, è, oltre che inutile, pericoloso. Appena capisce la realtà e le ovvie intenzioni dell’azienda, l’ambiente s’incendia. Cortei capitanati da sindaci e vescovi, bandiere e gonfaloni, intasano il corso e riempiono la piana. Uomini con la giacca nera e la faccia bruciata dal sole ascoltano discorsi, giuramenti che “la ricchezza non se ne andrà”, che “l’Agippe ha il dovere di farci tutti ricchi”. I partiti al governo preparano le liste delle persone da assumere ognuna con a fianco il nome del notabile che la raccomanda. Dalle risposte evasive e imbarazzate dell’azienda (che molto spesso non sa neanche se il ritrovamento potrà essere messo in produzione) si passa senz’altro all’occupazione di pozzi. Pastori, braccianti disoccupati, studenti in cerca di una carriera politica, preti in tonaca, avvocati senza cause occupano le aree dei pozzi, impedendo qualunque lavoro (spesso anche la messa in sicurezza) sotto lo sguardo impotente e spesso benigno dei quattro carabinieri locali. L’accampamento viene visitato dal notabile locale, che promette posti e soldi a tutti coloro che passeranno dai suoi tirapiedi, quello che fa le liste. In parlamento fioccano le interrogazioni, le voci sdegnate, le minacce. Resistere è difficile, forse impossibile. Così tutta l’area si punteggia di piccoli impianti […]».