interferone

interferone

Citochina (in sigla IFN) prodotta dalle cellule in risposta a diversi stimoli. Gli i. utilizzati in terapia si distinguono in tre tipi: alfa (prodotti dai leucociti), beta (prodotti da fibroblasti e cellule epiteliali), gamma (prodotti da linfociti T e cellule natural killer, NK). Virus, RNA a doppia elica, citochine come IL-1 ed IL-2, Tumor Necrosis Factor (TNF) sono in grado di indurre la liberazione di i. alfa e beta, mentre solo alcune citochine sono in grado di indurre la liberazione del tipo gamma. Gli i. svolgono diverse azioni: antivirale, antiproliferativa, immunomodulatoria. L’alfa-i. esiste in almeno diciotto forme, e i sottotipi 2a e 2b vengono utilizzati nella terapia dell’epatite B e C, nelle verruche genitali, nella leucemia a cellule capellute e in quella mieloide cronica, nel sarcoma di Kaposi, nei linfomi non-Hodgkin, nel melanoma. Il beta-i. (sottotipi 1a e 1b) viene utilizzato nella sclerosi multipla, mentre il gamma-i. (sottotipo 1b) nella malattia granulomatosa cronica e nell’osteoporosi maligna grave. Il tempo di permanenza nel plasma degli i. è molto breve, poiché essi sono captati dalle cellule e metabolizzati dal fegato e dal rene. L’attività terapeutica normalmente dura circa 3÷4 ore. Per prolungare tale tempo e ridurre la necessità di somministrazioni multiple, l’i. è stato legato a molecole di polietilenglicole, con un processo detto peghilazione. L’alfa-2b-i. peghilato (peginterferone alfa-2b) è attivo per circa 50 ore, l’alfa-2a-i. peghilato (peginterferone alfa-2a) fino a circa 80 ore.

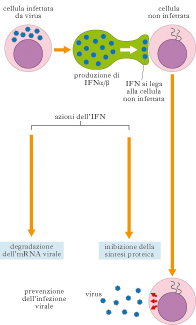

Meccanismo d’azione

L’effetto antivirale dell’i. è dovuto all’interazione con recettori classificati in tipo I (alfa-i. e beta-i.) e tipo II (gamma-i.), che inducono l’attivazione di un sistema di segnale intracellulare (chiamato JAK-STAT) che con la traslocazione di gruppi proteici nel nucleo, determina la regolazione di una serie di geni. Si induce così la sintesi di proteine, soprattutto enzimi, dotate di attività antivirale. L’azione antitumorale degli i. sembra dipendere principalmente dall’aumento dell’attività delle cellule NK e dei linfociti T citotossici. Si ipotizza che gli effetti del beta-i. sulla sclerosi multipla siano dovuti alla capacità di ridurre la migrazione dei linfociti T attraverso la barriera ematoencefalica e la proliferazione delle cellule T attivate che reagiscono contro la mielina, ma anche di attivare citochine ad azione immunosoppressiva all’interno del sistema nervoso centrale.

Effetti indesiderati

Frequentemente si ha una sindrome simil-influenzalesi riduce con le successive somministrazioni. Possono verificarsi depressione del midollo osseo, neurotossicità, anoressia con perdita di peso, tiroidite a base autoimmune, sterilità. Nei bambini si sono osservati alopecia e cambiamenti della personalità. Durante la terapia si possono formare anticorpi che neutralizzano l’attività dell’i., causando resistenza alla terapia.