Industria

Industria

(XIX, p. 152; App. II, ii, p. 28; III, i, p. 866; IV, ii, p. 177; V, ii, p. 664)

Parte introduttiva

di Claudio Sardoni

Alla fine degli anni Novanta l'i. italiana ha registrato tendenze che hanno confermato quanto si era rilevato nel precedente decennio e nei primissimi anni Novanta (v. industria, App. V). Il settore industriale resta quello più dinamico in termini di crescita della produttività così come in termini del contributo all'andamento dei conti con l'estero. Dal 1993, anche grazie alla svalutazione della lira dopo la fuoriuscita dallo SME nel 1992, il saldo commerciale italiano è stato sempre in attivo. Ciò è spiegato dal saldo attivo fatto registrare dall'i. nel suo complesso.

Osservando i dati relativi al periodo 1992-98, si rileva che il valore aggiunto dell'i. nel suo complesso è cresciuto, in termini reali, leggermente meno del prodotto interno lordo (PIL). Tuttavia, questo è esclusivamente dovuto al forte calo di attività del comparto delle costruzioni e opere pubbliche: infatti, sia l'i. in senso stretto nel suo complesso, sia quella manifatturiera in particolare hanno fatto registrare un tasso di crescita medio annuo superiore a quello del PIL (tab. 1).

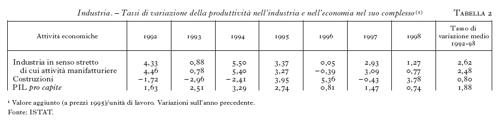

Emerge però un quadro sensibilmente diverso osservando l'andamento del prodotto pro capite (considerato una misura della produttività del lavoro). Nel periodo 1992-98, il prodotto pro capite dell'i. in senso stretto è cresciuto, in media, del 2,62% all'anno contro un tasso di crescita del PIL pro capite di poco inferiore al 2%. Il quadro complessivo è però negativamente influenzato dal cattivo andamento dell'edilizia. Nel settore delle costruzioni e opere pubbliche il prodotto pro capite è cresciuto in media meno dell'1% (tab. 2).

Il differenziale tra crescita della produttività nell'i. e nell'economia nel suo complesso spiega perché i tassi di variazione del prodotto industriale e del PIL a prezzi correnti abbiano un comportamento diverso da quelli a prezzi costanti (tab. 1). Il PIL calcolato a prezzi correnti cresce a un tasso medio annuo più alto di quello dell'industria. Questo fenomeno riflette la tendenza dei prezzi degli altri settori, in particolare del terziario, a crescere più rapidamente dei prezzi industriali. Ciò dipende, innanzi tutto, dal fatto che la dinamica della produttività industriale è significativamente più sostenuta rispetto al resto dell'economia e del terziario in particolare.

D'altro canto, la crescita più sostenuta della produttività industriale è una delle cause di fondo dell'andamento dell'occupazione in questo settore. A fronte di una crescita media annua della produzione industriale dell'1,8% circa dal 1992 al 1998, l'occupazione è diminuita in media dello 0,84% circa all'anno, con una punta del -4% circa nel 1993 (tab. 3). L'occupazione è diminuita in tutti i settori produttivi (-0,54%), ma con minore intensità che nell'industria. Questi dati indicano il perdurare e il rafforzarsi del fenomeno di crescente 'deindustrializzazione' dell'occupazione, una caratteristica tipica di tutti i paesi industrializzati.

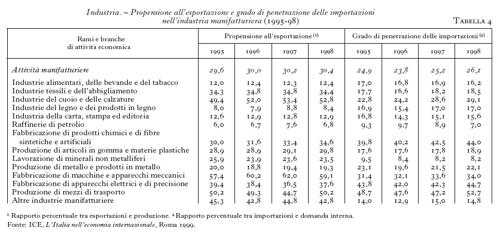

Come già detto, i saldi attivi della bilancia commerciale che l'Italia ha fatto registrare dal 1993 sono spiegati dai saldi attivi dell'i. e, in particolare, dell'i. manifatturiera. I comparti manifatturieri che più hanno contribuito all'avanzo del saldo commerciale italiano sono, nell'ordine, quello dei prodotti metalmeccanici (il cui saldo attivo nel 1998 è stato di circa 55.000 miliardi di lire) e quello dei prodotti tessili, del cuoio e dell'abbigliamento (circa 39.000 miliardi di lire nel 1998). Più in generale, è continuato a crescere il grado di apertura verso l'estero dell'i. manifatturiera italiana.

Ciò significa che è cresciuto sensibilmente sia il peso delle importazioni di beni industriali sulla domanda interna ('penetrazione delle importazioni'), sia il peso delle esportazioni sulla produzione ('propensione a esportare'). In particolare, emergono alcune branche manifatturiere con un'elevatissima propensione a esportare. Nel 1998, le esportazioni di macchine e apparecchi meccanici costituivano il 59% circa della produzione totale. Altre branche con valori di questo rapporto superiori o prossimi al 50% erano quelle relative ai mezzi di trasporto e all'industria del cuoio e delle calzature (tab. 4).

Nel 1998, la produzione industriale ha continuato a crescere ma a ritmi più lenti rispetto all'anno precedente. Mentre nel 1997 si era avuto un incremento della produzione industriale complessiva del 3,3% rispetto al 1996, nel 1998 l'aumento è stato solo dell'1,9%. È soprattutto la produzione di beni d'investimento che ha segnato il passo restando pressoché invariata rispetto al 1997.

Distretti industriali e industrializzazione diffusa

di Andrea Saba

La struttura industriale italiana è caratterizzata dalla compresenza di diverse forme di industrializzazione che rendono il sistema composito rispetto alla situazione esistente negli altri paesi industrialmente avanzati. In Italia coesistono forme di impresa che sono il risultato di diversi percorsi nel processo di accumulazione. Accanto alle grandi imprese private agiscono le grandi imprese a partecipazione statale, che ora sono in fase di privatizzazione ma che hanno svolto un ruolo importantissimo nello sviluppo italiano; accanto alle piccole imprese, che operano in connessione con i grandi gruppi come subfornitrici, sono andati sviluppandosi, dalla crisi energetica del 1973-74 in poi, raggruppamenti di piccole imprese che oggi hanno un ruolo portante.

I 'distretti industriali' o altre forme di industrializzazione diffusa sono la principale caratteristica della struttura industriale italiana. Non si tratta di una innovazione, anche se l'esperienza italiana presenta elementi innovativi.

La definizione di 'distretto' venne formulata alla fine del secolo scorso dal grande economista inglese A. Marshall nel cap. ix del suo trattato Principles of economics. Accingendosi a descrivere la struttura industriale inglese, che era allora la più avanzata del mondo, e prima di esaminare le grandi imprese di Manchester e di Liverpool, Marshall notava che, specie intorno a Londra, erano nate aggregazioni di piccole imprese e di artigiani le quali, dividendosi il lavoro, cooperavano fra loro per produrre un certo numero di merci, prevalentemente prodotti poveri, che trovavano un loro mercato presso il proletariato londinese; ovviamente sarebbero state poi progressivamente eliminate dalla concorrenza della grande impresa.

Questo 'atto di nascita' ha fatto ritenere l'esperienza italiana dei distretti e della industrializzazione diffusa come un fatto residuale, transitorio, quasi una sorta di escrescenza rispetto alle strutture industriali prevalenti in Europa, basate su imprese di grande dimensione. Solo più recentemente la produzione, tramite aggregazioni di imprese, è stata vista non soltanto come una via originale ed efficiente per lo sviluppo, ma anche - così è nell'interpretazione di chi scrive - come una struttura di avanguardia rispetto alla maggior parte delle esperienze industriali tradizionali.

La convinzione che il processo evolutivo nell'i. dovesse condurre verso dimensioni aziendali crescenti è strettamente legata al modo con cui l'innovazione tecnologica si incorpora nei processi di produzione moderni. Le 'economie di scala', cioè la possibilità di ridurre il costo unitario medio di produzione con l'aumento della dimensione dell'impresa, hanno avuto un ruolo determinante nello sviluppo industriale e, in molti settori fondamentali, non si può prescindere dall'utilizzo di impianti di grande e grandissima dimensione. La produzione di acciaio, prodotti chimici, automobili, elettrodomestici ecc. non sarebbe concepibile, se non da parte di imprese di dimensioni tali da poter competere sul mercato mondiale.

In tutti i paesi industrializzati la tendenza è stata dunque orientata verso l'aumento dello sfruttamento delle economie derivanti da una dimensione crescente; del resto anche il progresso tecnico e le grandi indispensabili manovre finanziarie che accompagnano lo sviluppo hanno ricercato dimensioni sempre più grandi. Le fusioni di gruppi imprenditoriali e finanziari, la nascita e l'affermazione di imprese multinazionali sono la conseguenza della necessità di sfruttare al massimo le economie di scala e le innovazioni tecniche che si ricollegano con dimensioni aziendali in continua espansione.

Perciò il fenomeno delle piccole imprese aggregate che si organizzano in forma distrettuale è apparso come una forma residuale e intrinsecamente debole di sviluppo industriale, e quasi tutte le politiche di sostegno all'i. si sono poste come obiettivo il potenziamento di unità di grande dimensione. Inoltre, intorno al grande gruppo industriale nasce in genere una serie di piccole imprese che lavorano la produzione indotta, cioè derivata dalla domanda del gruppo principale. Tali imprese, che costituiscono una forma rilevante di industrializzazione diffusa, hanno una vita economica quasi del tutto dipendente dalla grande impresa di cui sono subfornitrici, e godono raramente di una vera autonomia aziendale. Anche in questa forma di decentramento produttivo le economie di scala vengono sfruttate, pur mantenendo una dimensione relativamente contenuta in virtù dell'altissima specializzazione produttiva.

Certamente è impossibile ridurre i costi unitari di produzione senza utilizzare i vantaggi derivanti dalle economie di scala, e infatti nei distretti tale opportunità viene sfruttata non mediante la creazione di grandi unità, bensì con la suddivisione del processo in segmenti di produzione, con l'attuazione del massimo grado di decentramento e infine con un'organizzazione della produzione tale che ogni piccola impresa produca solo un segmento dell'intero processo, e, specializzandosi al massimo, sfrutti ampiamente le economie di scala su una sola fase dell'intera produzione.

Da questo processo di decentramento derivano le prime due caratteristiche del distretto: in primo luogo, esso non può che operare in un preciso settore industriale (mobili, tessili, confezioni, scarpe, ottica ecc.), in secondo luogo le imprese devono operare in un unico ambito territoriale. Tuttavia non è sufficiente che esistano gruppi di imprese attive nello stesso settore e nello stesso ambito territoriale perché sorga un distretto. Le imprese devono essere capaci di cooperare fra loro, ma anche di competere: cooperare, perché nel decentramento ognuna deve ricoprire un ruolo preciso e funzionale insieme alle altre; competere, perché soltanto le imprese migliori, le più efficienti e le più affidabili, possono entrare a far parte della catena produttiva. Ma cooperazione e competizione sono la risultante di condizioni sociali, culturali, tecniche, ambientali, storiche spesso assai diverse; per questo, a tale proposito, si parla di 'variabili invisibili' (OCSE) che consentono il processo di aggregazione e di specializzazione flessibile.

Nel panorama italiano accade che distretti operanti nello stesso settore merceologico abbiano forme diverse di organizzazione interna a seconda della regione in cui sorgono, perché il processo di aggregazione presenta motivazioni storiche e culturali differenti.

Dal punto di vista giuridico il distretto non è una figura definita. Spesso la formazione di un consorzio di imprese (Biella) rappresenta il punto di partenza di uno schema più ampio nell'ambito del distretto. Se esso include un numero elevato di imprese, si potranno costituire più consorzi o manifestarsi altre forme di cooperazione (Prato). Nelle situazioni locali in cui non è stato possibile raggiungere un'aggregazione stretta e altamente funzionale come quella del distretto, ma esistono forme sviluppate di aggregazione territoriale e settoriale di imprese, spesso assai numerose (come nel caso dei mobilieri veneti), si parla di rete di imprese, di specializzazione flessibile e di imprenditorialità diffusa. In altri casi si tratta di imprese di grande o media dimensione che, procedendo in fasi successive di decentramento, si trasformano progressivamente in un aggregato di imprese.

Il successo delle forme distrettuali non deriva soltanto dagli incrementi di produttività che possono ottenersi con la specializzazione in singoli segmenti del processo produttivo. Se si riducesse a questo, il 'modello italiano' non avrebbe fatto che pochi passi avanti rispetto a quello descritto da Marshall alla fine del sec. 19° in Inghilterra. Vi sono almeno altri tre elementi che hanno consentito ai distretti italiani di assumere un ruolo di rilievo nel panorama industriale mondiale: la flessibilità, i livelli qualitativi della produzione e il modo di innovare le tecnologie produttive. A questi elementi devono poi sommarsi sia i criteri di finanziamento del distretto con forme di autofinanziamento collettivo, sia la corrispondenza della produzione alle variazioni della domanda mondiale sia, infine, vari altri elementi imponderabili che rendono il distretto una forma di industrializzazione originale e assai positiva.

La flessibilità

Se si escludono gli USA, i maggiori paesi industrializzati del mondo (nell'ordine, la Germania, il Giappone, la Francia, la Gran Bretagna e l'Italia) sono poveri di materie prime e di fonti di energia. Essi devono quindi restare competitivi sul mercato internazionale al fine di ottenere le risorse con cui pagare le importazioni necessarie al funzionamento delle loro economie.

Oltre ai continui aumenti di produttività, questi paesi devono mantenere un certo grado di flessibilità delle strutture produttive in modo da poter far fronte alle fluttuazioni continue che caratterizzano il mercato internazionale. Variazioni dei cambi, innovazioni tecniche, speculazioni e fattori politici sono componenti ineliminabili di instabilità dei mercati internazionali. Una struttura produttiva composta da aggregazioni di piccole unità ha un grado di flessibilità maggiore rispetto a una struttura basata su imprese di medie e grandi dimensioni. Queste ultime, infatti, presentano un margine elevato di burocratizzazione e rigidità interne che rendono più lento l'adeguamento produttivo rispetto alle esigenze del mercato. Al contrario, la rete di piccole imprese, specie se ha un'alta organizzazione di cooperazione interna, si sposta con grande facilità sullo scacchiere economico internazionale. In molti casi la maggiore flessibilità compensa la minore produttività. L'esigenza di un grado elevato di flessibilità, accentuata dalle vicende politiche conseguenti alla caduta del muro di Berlino, e l'emergere di nuovi paesi sul mercato internazionale hanno favorito il successo delle imprese diffuse e delle aggregazioni di tipo distrettuale.

La qualità

L'orientamento produttivo verso scelte di alta qualità di prodotto è una delle caratteristiche più facilmente riscontrabili nel panorama dei distretti industriali, in misura prevalente in Italia, ma anche in Francia e Spagna. L'aumento del reddito in vaste aree, come l'Europa, gli USA e il Giappone, unito allo sviluppo del reddito presso alcune classi dirigenti dei paesi in via di sviluppo e nei paesi ex comunisti, è all'origine di un fenomeno economico sempre più rilevante: i consumi dipendono sempre meno dalla sola variabile 'altezza del reddito', ma sono determinati e orientati sempre più dalle variazioni del 'gusto dei consumatori'.

La produzione di tipo 'fordista', con le grandi catene di montaggio e le azioni ripetitive (oggi affidate prevalentemente alla robotica), è in grado di soddisfare mutamenti quantitativi nel volume di produzione, e quindi rimane indispensabile in tutte le forme di produzione di base. Quando i consumatori, con un reddito alto e crescente, un basso tasso di natalità, un patrimonio personale consistente e un elevato grado di istruzione richiedono prodotti di alto livello qualitativo, l'organizzazione produttiva di tipo fordista è poco adatta a soddisfare questa domanda di tipo 'superiore'.

Il distretto, specialmente in Italia, è invece perfettamente calibrato per un mercato internazionale di consumatori ad alto reddito e di elevato livello sociale e culturale. La specializzazione produttiva derivante dalla segmentazione, l'azione della cooperazione nonché la selezione attuata dalla concorrenza fra imprese, conducono verso una crescente qualificazione della specifica abilità produttiva delle imprese: per ogni prodotto tendono a formarsi catene di piccole imprese collegate fra loro, ognuna delle quali estremamente specializzata in una singola fase di produzione. Il risultato è un prodotto di alta qualità, di prezzo elevato e destinato a un mercato di consumatori ad alto reddito, che consente alle imprese un valore aggiunto maggiore rispetto alla normale produzione di massa.

La logica delle scelte di tipo qualitativo conduce verso una delle caratteristiche più interessanti del modello dei distretti e della specializzazione flessibile: la produzione specifica di macchine utensili. La macchina utensile viene considerata la parte più 'nobile' della produzione industriale perché richiede non soltanto una sofisticata competenza meccanica, bensì anche una competenza specifica del settore produttivo in cui la macchina dovrà operare; inoltre, poiché ormai la quasi totalità della produzione del settore è costituita da macchine 'a controllo numerico', la creazione del software che regola l'operatività della macchina ha assunto un peso decisivo. Ciò significa che un'impresa del settore, se vuole mantenere il suo ruolo competitivo, deve necessariamente disporre di personale sempre più specializzato in campo elettronico e telematico.

Dunque, il settore in questione comporta un alto livello di conoscenza tecnica e di cultura industriale. Infatti i grandi paesi industriali (Germania, Giappone, Italia, USA, Svizzera) sono anche i principali produttori ed esportatori di macchine utensili. Il fatto che in Italia prevalga una struttura industriale basata sulle aggregazioni di piccole imprese ha orientato la specializzazione verso macchine di piccola dimensione, per le quali il paese gode di elevato prestigio. Inoltre, la scelta di una produzione di alto livello qualitativo comporta scelte tecnologiche adeguate a tale scopo, e non solo, dunque, all'incremento di produttività in termini quantitativi.

In tema di distretti industriali il fatto più rilevante è che una parte considerevole della produzione di macchine si realizza all'interno del distretto stesso. In altri termini, il distretto non è solo un luogo di produzione, ma anche un luogo di sperimentazione e di creazione di nuove tecniche produttive e di innovazioni di prodotto. In quasi tutti i distretti industriali italiani, accanto alla produzione prevalente del bene principale, vi è una parte rilevante di produzione delle macchine utensili che servono a produrre il prodotto principale. In questo modo le esigenze che nascono dai settori produttivi possono trovare risposta immediata nell'innovazione nel settore delle macchine. Si instaura così un dialogo fra i produttori all'interno del distretto, che conduce verso un continuo processo di innovazione. Non a caso la quota di export delle macchine utensili italiane è altissima.

I rapporti interaziendali, spesso di natura culturale, e le affinità sociopolitiche che creano una rete di vincoli che stanno alla base dell'organizzazione distrettuale, predispongono verso queste forme di collaborazione tecnica. Tale collaborazione consente al distretto un processo innovativo continuo, che spesso sostituisce validamente l'assenza o gli scarsi risultati derivanti dalle istituzioni pubbliche create per la ricerca applicata e per il trasferimento di tecnologie.

Nuovi aspetti dell'innovazione tecnologica

Il modo con cui il progresso tecnico si incorpora in continuazione, sia innovando i processi di produzione, sia creando nuovi prodotti, è oggetto di analisi sempre più complesse da parte della scienza economica e dà luogo a una modellistica sempre più elaborata che spesso finisce per perdere valore interpretativo.

La globalizzazione dell'economia, lo sviluppo delle telecomunicazioni, la facilità di accesso all'enorme flusso innovativo che si riversa continuamente sulle strutture produttive mondiali rendono sempre più difficile formalizzare il fenomeno. Le teorie neoclassiche che presuppongono una perfetta sostituibilità dei fattori di produzione e una sostanziale identità delle imprese difettano di realismo. La teoria evolutiva, che prende le mosse dal pensiero dell'economista austriaco J. Schumpeter, ha un maggiore grado di realismo, nel senso che vede come protagoniste dello sviluppo tecnologico le imprese innovative, seguite poi da tutte le altre imprese fin quando l'innovazione viene generalizzata. Processi basati sull'accumulazione di conoscenze come patrimonio dell'impresa (learning by doing) sono certamente più vicini all'evoluzione continua del sistema economico internazionale, ma sono difficilmente formalizzabili in modelli di comportamento: le dimensioni dell'impresa, il mercato in cui essa opera, il contesto storico e sociale e le situazioni politiche di riferimento creano differenze rilevanti.

Nella situazione di imprenditorialità diffusa, che si manifesta negli stessi distretti industriali, il processo di innovazione è spesso molto vivace, ma si basa prevalentemente sulla collaborazione fra imprese che mettono in comune, in tutto o in parte, il loro patrimonio di innovazioni: si potrebbe parlare di un processo evolutivo 'multiplo' che è parzialmente endogeno alla singola impresa e per altri aspetti ha invece origine esogena.

In termini di politica industriale sono state tentate diverse strade per stimolare la produzione di nuovi processi e l'introduzione di innovazioni di prodotto, nonché per rafforzare il trasferimento di tecnologia. La creazione di 'parchi tecnologici' è uno degli esperimenti che ha avuto la maggiore diffusione mondiale, sebbene a tale diffusione non abbia corrisposto un uguale successo.

L'innovazione ha spesso origine nei grandi centri di ricerca delle università e da tali centri deve poi divenire processo operativo fino a essere applicabile all'attività produttiva. Il passaggio dalla ricerca teorica alla ricerca applicata e all'innovazione tecnologica è ancora campo di attività accademica, dei politecnici e dei grandi centri di ricerca (in Italia il CNR e l'ENEA).

Tuttavia non esistono meccanismi automatici capaci di assicurare che l'innovazione passi dai centri di ricerca alla produzione industriale. L'esempio della Silicon Valley, in cui le innovazioni scientifiche prodotte dall'università di Berkeley si trasformavano in imprese industriali tecnologicamente all'avanguardia, è molto suggestivo ma difficilmente generalizzabile (non è facile trovare un mercato favorevole alle innovazioni come quello costituito dall'i. spaziale e bellica americana in California, la cui presenza ha favorito ampiamente il successo dell'elettronica e dell'informatica americane).

Si è tentato, con l'esperienza dei parchi tecnologici, di riprodurre ciò che spontaneamente era avvenuto in California e, per certi versi, intorno a Boston per utilizzare in campo industriale i risultati della ricerca scientifica e tecnica del MIT. L'esperimento dei parchi ha avuto successo là dove è stato possibile fare leva su punti di forza preesistenti, come la presenza di università famose fortemente specializzate nelle discipline scientifiche e tecniche come quella britannica di Cambridge, oppure la creazione di nuove università di altissimo livello come la Ruhr-Universität di Bochum, o ancora la trasformazione del parco in una sorta di prolungamento di grandi centri di ricerca tecnologica di importanti imprese, o infine l'assorbimento di una parte dei risultati delle ricerche condotte all'interno del parco da parte di un Ministero della Difesa (come nel caso francese). Ma quando queste condizioni erano assenti - vale a dire, nella maggior parte dei casi - l'attività dei parchi è stata modesta e poco rilevante al fine di incrementare la produzione e un'ampia diffusione di tecnologie innovative.

Secondo l'orientamento di vari governi europei, il contributo di spesa pubblica dovrebbe limitarsi a coprire i costi di impianto (cioè i locali e, soprattutto, la costosissima strumentazione scientifica necessaria alla ricerca avanzata) e il costo di avviamento del parco, ma poi quest'ultimo dovrebbe essere in grado di coprire il costo di gestione (stipendi del personale scientifico, tecnico e amministrativo, consumi di energia e altri costi variabili) con le entrate derivanti dalla vendita delle innovazioni prodotte e con i servizi di avanguardia forniti alle imprese.

Di fatto, nella maggior parte dei casi, in Europa, ma specialmente in Italia, i parchi non sono assolutamente in grado di far fronte nemmeno alle spese di gestione e quindi finiscono per gravare in misura crescente sulla spesa pubblica: ciò rende sempre più problematica la loro sopravvivenza in considerazione del modesto livello di utilità scientifica e tecnica. In molti casi i parchi si riducono a centri di formazione, e i ricercatori, anziché costituire un gruppo che accumula conoscenza scientifica e tecnica, trascorrono presso il parco il periodo necessario per accedere alle università come docenti: questo processo potrà essere difficilmente evitato finché i parchi saranno una sorta di dépendance delle università.

Ciò che appare evidente è il totale scollamento fra presenza dei parchi e sviluppo delle attività produttive industriali nelle regioni italiane. Molte aree del centro e del Nord-Est hanno raggiunto un notevole livello di sviluppo industriale pur senza l'apporto di parchi scientifici e tecnici. In alcuni casi (per es., a Prato) si è tentato di creare centri tecnologici cui l'autorità pubblica attribuiva importanza fondamentale in vista dello sviluppo industriale e tecnico della zona, specie per le dotazioni e i supporti telematici. Ma la realtà industriale si è sviluppata in modo vivacissimo senza utilizzare le strutture telematiche predisposte con l'intervento pubblico.

Si è creato un modo 'conformistico' di valutare ciò che è 'innovativo', e anche le grandi organizzazioni internazionali (OCSE) continuano a classificare come innovativi solo i settori di produzione di elettronica, informatica, biotecnologia, alcune parti della chimica e della metallurgia, mentre si considerano 'maturi' tutti i settori tradizionali come quello tessile, quello meccanico, quello alimentare ecc. In realtà, soprattutto con riferimento agli orientamenti verso l'alta qualità del prodotto, tecnologie ad alto tasso innovativo vengono utilizzate in settori maturi rendendo sempre più difficile questo tipo di distinzione.

Per questo i paesi che nelle rilevazioni statistiche sembrerebbero specializzati in settori avanzati non superano, in termini di competitività sul mercato internazionale, altri paesi industriali che sono classificati come 'maturi'. Il mercato internazionale finisce per orientare le scelte produttive e quelle tecnologiche spesso in modo difforme rispetto alle convinzioni prevalenti.

Il mercato internazionale ha subito negli anni recenti un'evoluzione in senso qualitativo. La ricchezza crescente non solo nei paesi avanzati ma anche in quelli in via di sviluppo e nei paesi ex comunisti (anche se in condizioni di pessima distribuzione del reddito) determina una continua evoluzione dei consumi in senso qualitativo. Le variazioni del gusto svolgono un ruolo decisivo nell'orientamento della domanda mondiale. I processi di innovazione tecnologica si adeguano a questa tendenza e diviene sempre più difficile valutare gli aspetti innovativi quando essi abbandonano il puro dato quantitativo e produttivistico e si orientano verso un continuo perfezionamento del livello qualitativo del prodotto. Per questo, strutture industriali che per prime si sono orientate verso una scelta qualitativa possono apparire 'mature' o poco innovative, ma contemporaneamente mantenere un grado altissimo di competitività sul mercato internazionale.

bibliografia

G. Becattini, Dal settore industriale al distretto industriale, in Economia e politica industriale, 1979, 1;

G. Becattini, Modelli locali di sviluppo, Bologna 1987;

L. Consolati, A. Riva, La diversificazione dei grandi gruppi industriali: le tendenze degli anni Ottanta, in Economia e politica industriale, 1988, 60;

S. Brusco, La genesi dell'idea di distretto industriale, in Studi e informazioni, 1991, 34;

M. Balandi, Il distretto industriale di Alfred Marshall, in L'industria, 1992, 3;

F. Nuti, I distretti nell'industria manifatturiera in Italia, 1° vol., Milano 1992;

A. Saba, Il modello italiano. La specializzazione flessibile e i distretti industriali, Milano 1995;

M. Bagella, L. Becchetti, A. Capese, Financial constraints and investment: evidence from direct revelation, in Rivista di politica economica, 1996;

A. Saba, The Italian industrial flexibility and globalization, in Économie appliquée, 1998, 1, pp. 159-72.

Teoria della localizzazione industriale

di Giuseppe Torre

Tutti i fenomeni economici sono direttamente o indirettamente influenzati da una componente spaziale, ossia dalle caratteristiche dell'ambiente in cui hanno luogo. La domanda di beni e servizi, per es., oltre a dipendere dai redditi, dai prezzi dei beni e dai gusti dei consumatori, dipende anche dalla distanza che separa i consumatori stessi dal luogo fisico in cui avviene lo scambio, dalla presenza di infrastrutture per il trasporto e, infine, dalla diffusione delle informazioni.

Tra le attività economiche che più di altre subiscono l'influenza del fattore spazio vi sono, senza dubbio, quelle di produzione. Lo scopo originario della teoria della localizzazione industriale è stato proprio quello di studiare le interazioni esistenti fra spazio e i. e di comprendere in quale modo l'ambiente influisce sulle decisioni aziendali riguardanti la scelta di un sito produttivo. Le prime significative indagini in questo campo furono condotte, agli inizi del 20° sec., dall'economista A. Weber, il quale concepì una serie di schemi teorici che consentivano sia di analizzare i rapporti esistenti tra le componenti spaziali e l'i., sia di individuare la localizzazione ottimale delle attività manifatturiere. Tali modelli, pur essendo eccessivamente semplificati rispetto alla complessità del mondo reale, rappresentano ancora un valido riferimento per tutti i geoeconomisti.

Negli anni Novanta la teoria della localizzazione industriale ha assunto un valore rilevante nei processi decisionali che riguardano la pianificazione del territorio, dei trasporti e delle reti di comunicazione, l'urbanistica e la definizione delle politiche industriali. D'altra parte, essa fornisce alle imprese un supporto teorico su cui basare le scelte strategiche che riguardano la localizzazione degli stabilimenti produttivi e dei magazzini periferici.

Prima di entrare nel vivo della trattazione è opportuno descrivere il processo di trasformazione industriale. La produzione di un bene consiste nella combinazione di un certo numero di fattori produttivi (input) che vengono trasformati e distribuiti sul mercato. La trasformazione avviene combinando questi input secondo rapporti che possono essere schematizzati da una funzione detta di produzione. In altre parole, i prodotti della trasformazione industriale (output) sono il risultato delle operazioni di trasporto, della combinazione degli input e delle relazioni di produzione tra input diversi:

output = f (fattori produttivi) = f (lavoro, terra, capitale, energia, materie prime, tecnologia, know-how, capacità imprenditoriale, organizzazione, informazioni ecc.).

In prima approssimazione possiamo affermare che il problema principale riguardante ogni impresa è quello di rendere massimo il valore dell'output sostenendo il minimo costo, ossia, quello di massimizzare il profitto. Ciò è possibile solo se i fattori produttivi vengono prelevati, utilizzati e combinati nel miglior modo possibile, compatibilmente con gli inevitabili vincoli posti dalla tecnologia e dall'ambiente esterno.

In realtà, la moderna economia industriale (Porter 1980) pone l'accento più sulla ricerca dei vantaggi competitivi che sulla massimizzazione del profitto. In altre parole, l'obiettivo prioritario delle imprese è quello di individuare le strategie più idonee a ottenere un duraturo vantaggio sui concorrenti e a conquistare una posizione di mercato facilmente difendibile dagli attacchi dei competitori. La formulazione di queste particolari strategie è però strettamente connessa all'ambiente esterno perché da esso derivano le minacce e le opportunità di ogni attività imprenditoriale.

Le teorie classiche

Da quanto detto finora è possibile intuire che i fattori aziendali che più di altri influenzano il rapporto fra attività industriali e spazio esterno sono:

i fattori produttivi;

i prodotti della trasformazione industriale;

i fenomeni che si manifestano all'interno dell'azienda;

le interazioni fra spazio e fenomeni aziendali.

I primi geoeconomisti basarono le teorie della localizzazione industriale sul rapporto esistente tra fattori produttivi e ambiente. In particolare, fu attribuita un'importanza rilevante alle materie prime e ai costi di trasporto che esse generano. Questi modelli erano fondati sulla minimizzazione della funzione dei costi di trasporto che, in estrema sintesi, dipende dal peso della materia prima, dal peso del prodotto finito, dal valore che il processo produttivo riesce ad aggiungere ai materiali grezzi e dalla distanza che separa lo stabilimento di produzione dalle fonti di approvvigionamento e dal mercato. Secondo questa logica, la localizzazione ottimale di uno stabilimento industriale è quella che coincide con il punto di minimo costo di trasporto. A conferma di ciò, diversi studi empirici dimostrarono la validità di questa impostazione soprattutto per l'industria pesante, caratterizzata dall'utilizzazione di grandi masse di materie prime (siderurgia, energia, chimica di base ecc.).

Successivamente vennero introdotte nuove variabili e si giunse a modelli spesso molto complessi e di difficile utilizzazione pratica. La logica di fondo rimaneva però la stessa e si basava su tre ipotesi principali: a) l'obiettivo di ogni impresa è quello di rendere massimo il profitto; b) i principali fattori produttivi, utilizzati nei processi di trasformazione, sono le materie prime, la terra e il lavoro; c) il territorio su cui operano le imprese è omogeneo in ogni direzione, ossia non esistono ostacoli fisici (montagne, fiumi ecc.) o infrastrutturali (strade, porti ecc.) che ne discriminino una piuttosto che un'altra.

In realtà, esistono almeno tre fattori che modificano profondamente il rapporto fra i. e ambiente: la domanda di mercato, la presenza di attività economiche e le infrastrutture di rete, ossia il complesso costruttivo che consente il trasporto di persone e merci, di energia e di informazioni.

In primo luogo, alla base di ogni attività economica vi è la domanda dei beni di consumo e di investimento. Questi fattori non sono distribuiti in modo omogeneo sul territorio, ma dipendono dalla distribuzione della popolazione, dai redditi, dall'accumulazione del capitale, dai prezzi dei beni e dai gusti dei consumatori, che possono variare da luogo a luogo.

In secondo luogo, la possibilità da parte delle imprese di accedere al mercato dipende dalla presenza e dalla qualità delle vie di comunicazione. A questo proposito, è utile pensare alla situazione del Mezzogiorno d'Italia dove, pur essendo presente una quota rilevante della popolazione italiana, il grado di efficienza delle infrastrutture per il trasporto è talmente basso da scoraggiare la nascita o la delocalizzazione delle attività industriali.

Infine, è di fondamentale importanza, per tutte le imprese, la presenza di altre attività economiche. Ciò comporta due tipi di implicazioni. Da una parte, le scelte di localizzazione di un'azienda sono condizionate dalla presenza sul territorio di aziende concorrenti (Hotelling 1929), dall'altra, l'esistenza di altre imprese determina delle economie di agglomerazione, ossia dei vantaggi derivanti dalla possibilità di instaurare legami funzionali con il settore dei servizi alle imprese, i fornitori di materie prime, i consumatori, il sistema della distribuzione e i commissionari di subforniture.

Evoluzione delle teorie classiche

Gli elementi che abbiamo appena analizzato e il recente mutamento degli scenari competitivi mondiali hanno costretto i geoeconomisti a compiere un ulteriore passo in avanti. I nuovi modelli di localizzazione esaltano contemporaneamente la teoria della produzione e l'economia industriale (Moses 1958), ossia tengono conto sia dei fenomeni che avvengono all'interno dei processi di trasformazione, sia delle scelte strategiche aziendali.

Da questi studi è emerso che gli elementi che più di altri influenzano o condizionano la localizzazione di un'attività industriale sono essenzialmente tre: i costi logistici, i fattori di differenziazione spaziale del costo degli input e le economie di agglomerazione.

Innanzitutto, il processo di trasformazione industriale degli input può essere visto come un flusso continuo di materiali e informazioni. Come quasi tutti i fenomeni aziendali anche questi flussi generano dei costi (logistici) che sono dovuti alle operazioni di approvvigionamento, alle operazioni di trasporto e alla loro gestione, al livello del servizio offerto al cliente e allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti. Tutti questi costi sono direttamente influenzati dalla localizzazione degli stabilimenti produttivi e dei magazzini periferici e, in alcuni settori (alimentari, bevande, materiali da costruzione, tessile/abbigliamento ecc.), hanno rilevanza tale da incidere fino al 30% del giro d'affari.

Per questi motivi alcuni geoeconomisti (McCann 1993) hanno elaborato modelli matematici che, minimizzando i costi logistici, consentono di individuare la localizzazione ottimale dei centri di produzione. Questi schemi teorici, a differenza di quelli basati sui costi di trasporto, tengono conto sia del reale funzionamento di un'azienda di produzione, sia della frequenza con la quale queste aziende interagiscono con l'esterno.

L'importanza di questo nuovo approccio alla teoria della localizzazione è connessa anche all'evoluzione dei fattori di competitività dell'industria e alle innovazioni di carattere tecnologico e di processo che, negli ultimi tempi, hanno profondamente modificato le logiche operative delle imprese.

Dal punto di vista degli scenari competitivi, gli anni Novanta sono caratterizzati dai processi di globalizzazione, ovverosia dalla progressiva estensione dei mercati e dei sistemi competitivi a tutti i paesi del mondo. Ciò costringe le aziende industriali a dilatare il loro tradizionale raggio d'azione e a competere su mercati fortemente dinamici, perché privi di barriere e quindi accessibili a un numero elevato di aziende. Le imprese che decideranno di accettare le sfide della globalizzazione, o vi saranno costrette, dovranno ripensare le loro strategie in relazione a una funzione aziendale fino a oggi quasi sconosciuta, quella logistica. Il sistema logistico aziendale consente di gestire, con visione strategica, i flussi che attraversano l'azienda. Per questo motivo, la logistica interagisce e condiziona tutte le altre funzioni (marketing, produzione, finanza ecc.) e ha notevoli ricadute sulla soddisfazione del cliente. Di qui l'importanza e l'attualità dei modelli di localizzazione ottimale basati sulla minimizzazione dei costi logistici. A conferma di questi modelli, numerosi studi empirici hanno dimostrato che le migliori localizzazioni sono quelle che vengono scelte soltanto dopo avere esaminato l'intero ciclo logistico aziendale.

I processi di globalizzazione e le innovazioni tecnologiche e di processo modificano anche i fattori di differenziazione spaziale del costo degli input. Ciò contribuisce ad alimentare i fenomeni di delocalizzazione industriale, di sviluppo del settore dei servizi e deindustrializzazione di vaste aree dei paesi industrializzati e, in definitiva, influisce sulle strategie di localizzazione di tutte le imprese orientate ai mercati globali. I fenomeni alla base di questa vera e propria rivoluzione sono:

la forte differenziazione del costo della manodopera su scala planetaria;

la localizzazione geografica del capitale fisso e le differenziazioni geografiche del costo del capitale monetario;

la localizzazione geografica delle conoscenze tecnologiche;

le politiche industriali e fiscali;

la diminuzione dei costi e dei tempi di trasporto;

la ridistribuzione dei consumi verso i paesi emergenti (Sud-Est asiatico, Europa orientale, paesi latino-americani);

la riduzione del ciclo di vita dei prodotti.

Gli effetti sulla localizzazione industriale sono numerosi. Si assiste, per es., a uno spostamento verso i paesi dell'Est europeo dell'industria pesante a bassa tecnologia. In queste localizzazioni, infatti, il costo medio della manodopera e delle materie prime è inferiore del 40% rispetto agli altri paesi europei. D'altra parte, nei paesi sviluppati si osserva un incremento esponenziale della quota d'investimenti diretti ad attività produttive ad alto valore aggiunto (biotecnologie, chimica dei materiali, i. aerospaziale, delle telecomunicazioni e delle macchine utensili robotizzate ecc.). Una quota crescente di questi capitali proviene dai paesi emergenti e contribuisce a creare nuove attività industriali nei paesi sviluppati.

Il limite dei criteri di localizzazione basati sui costi logistici o sui fattori di differenziazione spaziale del costo degli input è che non riescono a comprendere in modo esaustivo la complessità del sistema competitivo e i fenomeni non economici che si manifestano sul territorio. Molto spesso, infatti, i processi di localizzazione industriale si innescano per effetto di eventi storici, demografici o semplicemente sulla base delle variabili motivazionali degli imprenditori. Per questo motivo, recentemente, si sono diffuse teorie che sottolineano l'importanza di quei fenomeni socioeconomici che sottendono alla imprenditorialità, soprattutto a quella che determina la nascita di piccole imprese.

A questi nuovi aspetti della teoria della localizzazione si aggiunge l'esaltazione degli scenari competitivi locali, ossia la rilevanza, nelle scelte di localizzazione, delle cosiddette economie interne ed esterne di agglomerazione. Queste particolari economie si manifestano quando più aziende, operanti nello stesso settore o in settori diversi, si raggruppano e instaurano rapporti funzionali e indiretti con l'obiettivo di diminuire i costi di produzione.

L'Italia è il paese dove questi fenomeni sono più evidenti e hanno dato luogo ai cosiddetti distretti industriali (v. sopra: Distretti industriali e industrializzazione diffusa). In questi raggruppamenti di imprese si manifestano forti vantaggi connessi ai legami funzionali tra aziende diverse che favoriscono una notevole riduzione dei costi di produzione e un aumento della produttività e della qualità dei prodotti. D'altra parte, nei distretti industriali si determinano forti legami extrafunzionali tra le imprese e fra queste e il sistema socioeconomico circostante. È possibile, per es., reperire manodopera altamente specializzata, finanziare le attività imprenditoriali attraverso canali alternativi a quelli tradizionali, creare nuove imprese per clonazione ed emulazione di attività già esistenti, innovare i prodotti e i processi, senza condurre specifiche ricerche, semplicemente perché le innovazioni e le informazioni tecnologiche sono diffuse in modo informale.

A determinare tali raggruppamenti contribuisce anche la crescente domanda di prodotti di qualità a prezzi bassi da parte dei consumatori (qualità di massa). Una delle possibili strategie adottate dalle aziende per soddisfare questa domanda consiste nel ricercare localizzazioni tali da consentire un contatto più stretto con i fornitori di materie prime o di semilavorati. I fornitori, quindi, diventano partner tecnologici con i quali collaborare per il miglioramento della qualità del prodotto finale e per la rapidità d'innovazione. In questo modo sono nate le aziende rete, ossia 'organismi' d'impresa, capeggiate molto spesso da un'azienda leader, che producono in modo coordinato e cooperativo.

Per concludere, la teoria della localizzazione industriale può essere spiegata, in larga parte, ponendo l'attenzione su: costi di trasporto (minimizzazione), costi logistici (minimizzazione), costi complessivi (minimizzazione), profitti (massimizzazione). Le ipotesi che è possibile assumere, quali premesse alla risoluzione del problema, possono riguardare le caratteristiche e/o i differenziali spaziali di costo relativi a: fattori produttivi, processi e costi di trasporto, ciclo logistico, processo produttivo e funzione di produzione, mercati. Esistono, infine, fattori difficilmente utilizzabili nella formulazione di modelli matematici, ma di cui si può tener conto per spiegare il fenomeno o per adeguare i modelli teorici alla realtà, vale a dire la domanda di mercato, gli scenari competitivi e le forze concorrenziali, le economie di scala, le economie di agglomerazione, l'offerta d'imprenditorialità, le politiche industriali e fiscali, i fattori psicologici e motivazionali, i fattori geomorfologici e climatici del territorio.

bibliografia

A. Weber, Reine Theorie des Standorts, Tübingen 1909.

H. Holtelling, Stability in competition, in Economic journal, 1929, pp. 29-47.

L. Moses, Location and theory of production, in Quarterly journal of economics, 1958, pp. 259-72.

P.E. Lloyd, P. Dicken, Location in space. A theoretical approach to economic geography, New York 1972 (trad. it. Spazio e localizzazione. Un'interpretazione geografica dell'economia, Milano 1979, 1992¹⁴).

M.E. Porter, Competitive strategy. Techniques for analyzing industries and competitors, New York 1980 (trad. it. La strategia competitiva. Analisi per le decisioni, Bologna 1995).

P. McCann, The logistic cost location - production problem, in Journal of regional science, 1993, 4, pp. 503-16.

A. Saba, Il modello italiano. La specializzazione flessibile e i distretti industriali, Milano 1995.

A. Saba, The Italian industrial flexibility and globalization, in Économie appliquée, 1998, 1, pp. 159-72.

Diritto

di Mario Colacito

Evoluzione e significati della politica industriale comunitaria

Con l'Atto Unico Europeo del 1987 e successivamente con il trattato sull'Unione Europea del 1992, la politica industriale è stata coinvolta dalle nuove linee di intervento comunitario che viene definito evoluzionistico con riferimento alla sua derivazione tedesca. Nella comunicazione al Consiglio e al Parlamento, presentata dalla Commissione alla fine del 1990, è emerso che l'elemento fondamentale a cui deve ispirarsi la politica industriale è rappresentato dal libero scambio e dal funzionamento concorrenziale dei mercati. Le premesse indispensabili del sistema sono costituite dalla competitività del mercato, garantito dal controllo delle concentrazioni e da un controllo adeguato degli aiuti, da condizioni di economia stabile e da una crescente coesione economica e sociale tra le regioni europee. Sono poi previsti catalizzatori, rappresentati dalla piena percettibilità dei benefici indotti dal mercato interno e dalla politica commerciale comune nei confronti dei terzi, e acceleratori del cambiamento, individuati nella ricerca e sviluppo tecnologico, nella politica dinamica nei confronti delle piccole e medie imprese, nel migliore impiego delle risorse umane. In questo quadro si collocano le innovazioni dell'Atto Unico Europeo all'art. 130 del Trattato di Roma; nell'ambito dell'azione rivolta ad assicurare le condizioni necessarie alla competitività dell'industria, Comunità e Stati devono mirare ai seguenti obiettivi: accelerare l'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali; promuovere un ambiente favorevole all'iniziativa e allo sviluppo delle imprese di tutta la Comunità, segnatamente delle piccole e medie imprese; promuovere un ambiente favorevole alla cooperazione tra imprese e un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche di innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico.

Accanto a tale disposizione si colloca l'art. 130F, in base al quale la Comunità si propone l'obiettivo di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'i., di favorire lo sviluppo della sua competitività internazionale e di promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie ai sensi di altri capi del trattato. Occorre poi sottolineare la difficoltà che si incontra nella definizione giuridica dell'attività comunitaria in genere, rappresentata dalla particolare valenza che assumono le azioni comunitarie nel loro carattere complementare rispetto sia alla politica industriale sia ad altre materie. Il problema va comunque inquadrato nella natura di struttura-processo della Comunità che persegue la finalità dell'integrazione europea dinamica più di ogni altra aggregazione e organizzazione di potere. D'altra parte, solo in coerenza con tale natura e finalità si spiega la diversa architettura della distribuzione dei poteri amministrativi rispetto a quella degli ordinamenti pubblici interni. La previsione di materie è caratterizzata dall'insieme degli obiettivi ricompresi sotto ciascuna materia e delle azioni previste dal trattato, anche se con l'attribuzione delle ulteriori funzioni introdotte nell'art. 2 del Trattato di Roma appaiono attribuite all'Unione Europea ulteriori materie. Anche la distinzione tra competenze esclusive e concorrenti, che appare per la prima volta nel Trattato di Maastricht e diviene rilevante ai fini dell'applicazione del principio di sussidiarietà, ha carattere dinamico, come del resto affermato da una consolidata giurisprudenza ancor prima che il principio venisse esplicitato nell'art. 3 B inserito nel Trattato di Roma. Allo stesso modo, riduttiva e troppo generalizzante diverrebbe la configurazione di tutte quelle particolarità dell'ordinamento che possono apparire strumenti estensivi dei poteri comunitari (effetto utile, ravvicinamento delle legislazioni, procedura ex art. 235, principio di sussidiarietà e principio di cooperazione): questi strumenti o principi non costituiscono corollario di attribuzioni e competenze di un ordinamento organizzato sulla base della divisione dei poteri, bensì caratterizzano la connotazione delle funzioni-obiettivo. Per effetto utile si intende un canone ermeneutico che impone, tra i vari possibili significati di un atto comunitario, la scelta di quello che permette al diritto stesso di conseguire la propria finalità; per quanto concerne il ravvicinamento delle legislazioni, il riferimento è a due strumenti previsti dagli artt. 100 e 100 A del Trattato per l'emanazione di direttive volte al ravvicinamento di disposizioni legislative regolamentari e amministrative degli Stati che abbiano incidenza sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato comune. Quanto al principio di sussidiarietà, previsto innovativamente dall'art. 3 B con funzione limitativa dell'intervento comunitario nei settori che non sono di esclusiva competenza della Comunità soltanto e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri, si tratta di uno strumento del quale giustamente si esclude la natura di criterio di riparto di competenza, stante il carattere di norma intesa ad assicurare la congruità dell'azione per la realizzazione degli obiettivi della Comunità. Meno giustificato appare il riferimento alla competenza ove si faccia riferimento all'azione amministrativa comunitaria e nazionale, stante il sempre più marcato carattere della necessità e normalità della co-azione della Commissione e dei soggetti nazionali. Ancor più lontano dalla competenza è il principio di cooperazione, che nella previsione originaria dell'art. 5 è riferito all'attività legislativa e giurisdizionale, ma che riguardava comunque il dovere dell'esecuzione degli obblighi derivanti dal Trattato e quello di astenersi da qualsiasi misura atta a compromettere la realizzazione degli scopi del Trattato.

La disciplina comunitaria degli aiuti di Stato

La disciplina degli aiuti di Stato è prevista negli articoli 92-94. All'incompatibilità dichiarata di tutti gli aiuti di Stato o tratti da risorse statali che, favorendo talune imprese o produzioni, falsano o minacciano di falsare la concorrenza (art. 92, 1° co.), seguono norme che prevedono la compatibilità di alcune specie di aiuti con il mercato comune (2° co.) e la possibilità che siano dichiarati compatibili altri aiuti (3° co.). Non sussistono disposizioni particolari o speciali in relazione agli aiuti alle imprese pubbliche, delle quali si parlerà comunque dopo avere definito le linee generali di questa normativa.

Preposta al controllo della materia è la Commissione dell'Unione, che procede all'esame permanente dei regimi degli aiuti, formula proposte dirette ad adottare misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune e adisce la Corte di giustizia in caso di mancato adempimento (art. 93). L'art. 94 prevede poi un potere regolamentare del Consiglio ai fini della determinazione dell'applicabilità degli artt. 92 e 93, ma tale potere è stato esercitato all'inizio e in casi limitati, di modo che oggi la sostanziale codificazione degli aiuti consentiti non è che il risultato di comunicazioni della Commissione avallate dalla Corte di giustizia. Di questa normativa è utile sottolineare la ratio su cui è fondata la possibilità che siano definiti compatibili gli aiuti previsti dal par. 3, lett. a), dell'art. 92, vale a dire gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di disoccupazione, nonché quelli previsti dalla successiva lett. c), destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Le due disposizioni assumono un diverso valore se si raffrontano con l'art. 130A in base al quale la Comunità, nel quadro della promozione dello sviluppo economico, mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite, comprese le zone rurali.

Se si parte da tale premessa e si prende atto che nella logica della Commissione gli aiuti regionali disposti dagli Stati possono tradursi in forme di sostegno sproporzionate rispetto alla gravità reale o in interventi sprovvisti di efficacia, se rivolti a imprese non recuperabili, si comprende allora la motivazione della cautela da parte della Commissione nel prescrivere massimali articolati e criteri delimitativi delle zone o aree interessate nelle regioni, come risulta dalla comunicazione sul metodo di applicazione dell'art. 92 par. 3, lett. a) e c) sugli aiuti regionali del 1988. Peraltro, la concessione di aiuti in base alla lett. a) è divenuta più frequente in seguito all'adesione di vari paesi, che ha comportato l'estensione della gamma di disparità regionali e ha ovviamente posto la Commissione di fronte a una più estesa casistica di forme di aiuti generali degli Stati membri verso regioni meno favorite. A ciò aggiungasi che la Commissione, sulla base delle esperienze maturate, ha temperato l'indirizzo precedentemente tenuto di opposizione ad aiuti di funzionamento. Proprio con Decisione 88/318/CEE, del 2 marzo 1988, relativa alla l. 1° marzo 1986 nr. 64 sull'intervento straordinario italiano nel Mezzogiorno, la Commissione, nel ricordare il proprio orientamento, ha osservato che nelle regioni meno favorite della Comunità quali definite dal par. 3 lett. a) dell'art. 92, e subordinatamente a talune circostanze chiaramente definite e alla loro natura limitata, "certi aiuti al funzionamento possono contribuire al loro sviluppo".

Altro settore di aiuti è quello degli aiuti 'orizzontali', destinati a risolvere problemi comuni a più settori produttivi, quali quello della ricerca e dello sviluppo, della tutela dell'ambiente, delle piccole e medie imprese, aiuti per i quali la Commissione trova fondamento nelle lettere b) e c) dell'art. 92. L'analisi dei tipi di aiuti posti in rilievo consente di osservare che, con riferimento all'attività della Commissione, non soddisfacente appare l'utilizzo tout-court di strumenti e categorie tratti dal diritto pubblico interno per la ricostruzione della struttura e degli effetti degli atti della Commissione e dei rapporti che si instaurano negli Stati membri. Se da un lato si tiene conto della non avvenuta utilizzazione dello strumento attribuito al Consiglio dall'art. 94 e dall'altro della obbligatorietà della notifica da parte degli Stati membri di tutti i progetti destinati a istituire o modificare aiuti esistenti, si può addivenire alla conclusione che l'attività della Commissione integra i requisiti dell'attività di controllo, essendone prefigurati sia il parametro sia le misure. Per quanto concerne gli aiuti alle imprese pubbliche ai quali sono applicabili le disposizioni degli artt. 92-94, la direttiva sulla trasparenza delle relazioni finanziarie tra Stati membri e imprese pubbliche ha subito tre modifiche: con la prima (1985) i settori esclusi dalla sua applicazione si sono ridotti alle banche centrali e agli enti pubblici di credito in relazione ai depositi di fondi pubblici da parte di poteri pubblici a normali condizioni di mercato; con la seconda (1989) sono stati riprodotti oneri di comunicazione contenuti in una comunicazione annullata in precedenza dalla Corte di giustizia; con la terza (1993) l'applicazione della direttiva del 1980 è stata estesa alle imprese pubbliche attive nel settore manifatturiero e per tutte le imprese è stato introdotto un sistema di notifica, basato sul controllo a posteriori dei flussi finanziari tra autorità e imprese.

Accanto alla direttiva del 1980 si deve poi tener conto di un criterio adottato in generale dalla Commissione in materia di partecipazione delle autorità pubbliche nei confronti delle imprese, e cioè il principio dell'investitore commerciale in economia di mercato. In sostanza, in una comunicazione del 1984 su tale argomento, la Commissione ha adottato in via generale il criterio che ai fini dell'ammissibilità degli aiuti di parte pubblica consistenti in apporti di capitali a imprese in perdita o in situazione fallimentare, nel rispetto del principio di parità di trattamento, l'aiuto deve essere valutato come corrispondente alla differenza fra le condizioni alle quali lo Stato ha assegnato i fondi dell'impresa pubblica e le condizioni alle quali un investitore privato operante in condizioni normali di economia di mercato avrebbe accettato di finanziare un'impresa privata. Detto principio è divenuto un parametro adeguato per determinare la sussistenza di aiuti statali e anzi è divenuto elemento decisivo ogniqualvolta l'assegnazione di risorse pubbliche non può essere ragionevolmente spiegata che come aiuto di Stato, anche in caso di finanziamenti incrociati operanti all'interno di un gruppo pubblico di imprese: ciò giustifica ex post la varietà di fattispecie considerate alla luce di tale principio sub specie di apporti di capitale, garanzie, prestiti, redditività del capitale investito.

Se si torna alla provvisoria affermazione che l'ordinamento comunitario è sostanzialmente indifferente alla natura pubblica o privata dell'impresa, si può dire che l'excursus della normativa esaminata fa propendere per l'esattezza dell'affermazione, ma occorre aggiungere che ciò avviene in quanto l'ordinamento comunitario si fonda su una nozione unitaria di impresa e proprio in conseguenza di tale nozione diviene indifferente che essa sia configurabile come pubblica o privata; sotto tale profilo si può anche affermare che l'art. 90 del trattato prescinde dalla qualificazione giuridica formale di cui tali imprese sono rivestite sul piano interno, oppure che il trattato comunitario concreta uno dei tentativi più compiuti del superamento della distinzione tra pubblico e privato nell'ambito delle attività economiche: si può in effetti osservare a tale proposito che ciò non costituisce il risultato di una autonoma valutazione dell'ordinamento comunitario rispetto al diritto degli Stati, bensì l'effetto indotto dell'unitarietà del diritto d'impresa, che si riscontra anche nell'ordinamento interno. Ancor più razionale diviene la lettura dell'art. 90 non soltanto per la parte sopra esaminata bensì anche per quanto concerne il 2° co., a termini del quale le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente trattato e in particolare alle regole di concorrenza nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata: lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità.

In sintesi, l'articolo prevede imprese pubbliche cui gli Stati riconoscono diritti speciali o esclusivi e imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale: tutte queste imprese sono soggette alle norme del trattato, anche quelle incaricate di servizio pubblico, nei limiti sopra detti.

Analoghe considerazioni vanno svolte nei confronti di un altro settore di normativa comunitaria quale è quello del controllo delle concentrazioni di dimensione comunitaria tra imprese, materia sostanzialmente disciplinata dal regolamento nr. 4064/89 del Consiglio del 21 dic. 1989, oggetto di proposte di modifica indicate nella Comunicazione della Commissione del 12 sett. 1996. Il dodicesimo 'considerando' del regolamento del 1989 ha evidenziato che nel regime di controllo da instaurare, fatto salvo l'art. 90, 2° co. del trattato, occorre rispettare il principio di non discriminazione tra settore pubblico e privato, ponendo in rilievo che nel settore pubblico ai fini del calcolo del fatturato di un'impresa che partecipa alla concentrazione si deve tenere conto delle imprese che costituiscono un insieme economico dotato di un potere decisionale autonomo, indipendentemente dalla detenzione di capitale o dalle norme di controllo amministrativo che sono loro applicabili. A sua volta, l'art. 21, 3° co. del regolamento ha previsto che, nonostante sia stabilita una sorta di confine tra le competenze della Commissione e le iniziative degli Stati membri, questi ultimi possono adottare comunque opportuni provvedimenti per tutelare interessi legittimi diversi da quelli presi in considerazione dal regolamento e compatibili con i principi generali e le altre disposizioni del diritto comunitario quali la sicurezza pubblica, la pluralità dei mezzi di informazione, le norme prudenziali, e con possibilità che qualsiasi altro interesse pubblico possa essere comunicato e accettato dalla Commissione.

Gli interventi finanziari della Comunità: missioni e obiettivi degli strumenti finanziari

Con più diretto riferimento agli obiettivi definiti dall'art. 130 del trattato e nel disegno che ne emerge da parte dell'Unione Europea di un'azione di promozione generalizzata di sinergie di tutti i soggetti coinvolti, si collocano le azioni comunitarie di maggior rilievo che si identificano nella promozione di forze e iniziative locali da un lato e degli interessi imprenditoriali e locali di paesi diversi dall'altro.

Rispetto agli obiettivi della Comunità gli strumenti di intervento si prefigurano come azioni finanziarie e non finanziarie. Gli strumenti finanziari sono rappresentati dai Fondi strutturali, dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), dallo strumento finanziario di coesione e dagli altri strumenti finanziari esistenti alla data di entrata in vigore delle riforme della materia contenute nei regolamenti nr. 2081/93 e 2085/93. Oltre a concedere aiuti per progetti di investimento da attuare nei paesi terzi, la BEI interviene in tutti i settori dell'economia mediante finanziamenti integrativi di progetti finanziati con Fondi strutturali. Obiettivi dell'azione della BEI sono in particolare lo sviluppo regionale e la riconversione industriale, la costituzione e l'ammodernamento di grandi infrastrutture connesse con lo sviluppo stesso.

Lo strumento finanziario di coesione, istituito con regolamento nr. 792/93, contribuisce all'esecuzione di progetti relativi all'ambiente e alle reti transeuropee di infrastrutture per i trasporti in Grecia, Spagna, Irlanda, Portogallo. Strumenti finanziari specifici della Comunità, antecedenti alla riforma del 1993, sono rappresentati dalle iniziative comunitarie previste dal regolamento nr. 4253/88 e descritte nel Libro verde presentato dalla Commissione nell'anno 1993, che rende conto delle iniziative proseguite e di quelle confermate: per effetto del regolamento nr. 2081/93 i Fondi strutturali concorrono al finanziamento delle iniziative proseguite. Di rilievo tra questi sono i Programmi integrati mediterranei (PIM), previsti nel regolamento nr. 2088/85 in funzione sostanzialmente compensativa per il Mezzogiorno d'Italia, per il Midi francese e per alcune parti della Grecia, in previsione dell'entrata nella Comunità della Spagna e del Portogallo. Oltre che per la programmazione degli interventi, i PIM si caratterizzano per la partecipazione delle regioni, accanto al Governo italiano, alla sottoscrizione dei contratti di programma concernenti gli interventi da realizzare. Per quanto concerne i Fondi strutturali essi rappresentano l'intervento finanziario di maggior rilievo della Comunità e sono costituiti: dal Fondo europeo regionale di sviluppo (FERS), dal Fondo sociale europeo (FSE), dal Fondo europeo di orientamento e garanzia per l'agricoltura (FEOGA), ai quali si è affiancato lo Strumento finanziario di orientamento alla pesca (SFOP), istituito con il regolamento nr. 2080/93.

Gli obiettivi prioritari dell'azione di tutti gli strumenti finanziari, al cui raggiungimento questi contribuiscono in maniera adeguata, sono stati parzialmente modificati dal regolamento 2081/93, secondo quanto previsto dall'art. 1: promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo; riconvertire le regioni, le regioni frontaliere o parti di regioni (compresi i bacini d'occupazione e le Comunità urbane) gravemente colpite da declino industriale; lottare contro la disoccupazione di lunga durata e facilitare l'inserimento professionale dei giovani e l'integrazione delle persone minacciate di esclusione dal mercato del lavoro; agevolare l'adattamento dei lavoratori ai mutamenti industriali e all'evoluzione dei sistemi di produzione; promuovere lo sviluppo rurale accelerando l'adeguamento delle strutture agrarie nell'ambito della riforma della politica agricola comune e agevolando lo sviluppo e adeguamento strutturale delle zone rurali.

Anche i caratteri dell'azione finanziaria svolta dalla Comunità sono descritti nel nuovo regolamento nr. 2081/93: l'azione comunitaria è caratterizzata dalla complementarità rispetto alle azioni nazionali e dalla partnership che deve essere intesa nel senso della concertazione tra Commissione, Stato membro, autorità e organismi competenti, ivi comprese, nell'ambito delle modalità offerte dalle regole internazionali e dalle prassi esistenti proprie a ciascuno Stato membro, le parti economiche e sociali designate dallo Stato membro a livello nazionale, regionale o altro. La concertazione opera nelle fasi di proposizione, finanziamento, sovvenzione e valutazione ex ante ed ex post delle azioni.

Per quanto concerne l'intervento dei Fondi strutturali e dello SFOP le principali forme di intervento sono rappresentate da: cofinanziamento di programmi operativi o di regimi di aiuti nazionali; sovvenzioni globali gestite da un intermediario designato dallo Stato membro, d'accordo con la Commissione; cofinanziamento di progetti specifici; sussidi all'assistenza tecnica comprendenti la preparazione, valutazione e sorveglianza degli interventi, progetti pilota e di dimostrazione. Il FERS rappresenta il più importante strumento in materia industriale. Istituito nel 1975 con il compito di correggere i principali squilibri regionali della Comunità, esso ha operato con azioni in quota e cioè nell'ambito delle quote assegnate a ciascuno Stato e con il finanziamento di azioni comunitarie specifiche. Per effetto di modifiche introdotte nel 1984 la ripartizione per quote è stata sostituita con un sistema a forcella, e cioè con la previsione di un massimo e un minimo di risorse attribuibili, ed è stato sostanzialmente codificato il principio della programmazione degli interventi e azioni riguardanti una zona geograficamente determinata; inoltre sono stati istituiti programmi comunitari insieme a programmi nazionali di interesse comunitario.

Effetti diretti e indotti del diritto comunitario sugli interventi finanziari nazionali

Indipendentemente dal rilievo dell'intervento finanziario comunitario la politica industriale si presta in modo particolare come esempio significativo dell'assetto ricorrente dei rapporti tra ordinamento comunitario e nazionale. Se, peraltro, la sostanziale invadenza del diritto comunitario può dirsi a tale proposito l'effetto di più fattori ben individuati, occorre tenere tuttavia conto che alcuni degli effetti indotti di tale invadenza presentano forti implicazioni con riforme strutturali avvenute e in fieri, delle quali occorre illustrare le linee più generali e che non si identificano unicamente in stadi o fasi di adeguamento dell'ordinamento italiano a quello comunitario. Oltre all'indiscussa importanza sotto il profilo tecnico di meccanismi rappresentati dagli artt. 90 e 92 del Trattato di Roma e della funzione svolta dalla Commissione, si deve poi tener conto delle conseguenze e degli sviluppi che hanno connotato la disciplina italiana degli aiuti all'i. dopo la soppressione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, intervento che, nelle linee quali risultano dal d.l. 20 ottobre 1992 nr. 415 convertito nella l. 19 dicembre 1992 nr. 488, rappresenta il sostanziale adeguamento dell'Italia ai principi e criteri affermati dalla Commissione. In primo luogo, il d.l. 20 ottobre 1992 nr. 415 ha anticipato la trasformazione dell'intervento straordinario con l'adozione delle modalità di calcolo delle agevolazioni seguite dalla Comunità in materia di aiuti in equivalente sovvenzione netta. In secondo luogo, con la l. 7 aprile 1995 nr. 104, l'ordinamento italiano ha definito le aree depresse con riferimento a quelle individuate o che saranno individuate dalla Commissione come aree che possono essere ammesse agli interventi dei Fondi strutturali, con estensione della gestione ordinaria di interventi alle aree depresse dell'intero territorio nazionale. Con riferimento alle innovazioni strutturali e organizzative va poi considerato che proprio con la sostanziale trasformazione dell'intervento nel Mezzogiorno si è avuto un processo di ristrutturazione degli apparati, e ciò nel senso che le attribuzioni degli organismi preesistenti sono state ridistribuite tra ministeri e regioni.

Per quanto concerne in particolare le attività produttive, il criterio adottato è stato quello di attribuire al ministro del Bilancio le agevolazioni che formano oggetto di contratti di programma, d'impresa o di intese di programma, e al ministro dell'Industria la gran parte delle agevolazioni. Allo stesso ministro del Bilancio è stato riconosciuto il compito del coordinamento, della programmazione, anche finanziaria, e della vigilanza sul complesso delle aree depresse del territorio nazionale, mentre al CIPE è stata affidata l'individuazione delle attività da ammettere a incentivazione, stabilendone intensità, destinatari e amministrazioni competenti all'istruttoria. Nello stesso contesto è stato stabilito il collocamento della cabina di regia ex art. 6 l. 8 agosto 1995 nr. 341, struttura collocata presso il Ministero del Bilancio e della Programmazione economica come riferimento nazionale per il coordinamento e la programmazione di iniziative e per il supporto ad amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli altri enti e soggetti attuatori in materia di utilizzo di Fondi strutturali comunitari.

Completano le linee generali del quadro la concentrazione nel Fondo aree depresse di tutte le disponibilità di spesa del Tesoro per interventi nelle aree depresse e dei ricavi dei mutui attivati in precedenza. Il Fondo è ripartito con delibera del CIPE su proposta del ministro del Bilancio, tenuto conto degli impegni assunti in relazione alle competenze trasferite a ciascuna amministrazione interessata, nonché delle esigenze segnalate dalle stesse amministrazioni. Successivamente all'accorpamento dei Ministeri del Bilancio e del Tesoro in una unica amministrazione, per effetto dell'art. 7, 1° co., della l. 3 aprile 1997 nr. 94, in base al d. lgs. 5 dicembre 1997 nr. 430, costituiscono settore omogeneo la programmazione economica e finanziaria degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, con particolare riferimento alle aree depresse e alla promozione degli strumenti di programmazione negoziata e alle iniziative per l'utilizzo dei Fondi strutturali comuni.

Altro elemento che appare connesso con le interazioni tra diritto comunitario e diritto italiano è rappresentato dalle cosiddette forme di programmazione negoziata previste dall'art. 2, co. 203, della l. 28 dicembre 1996 nr. 662, con riferimento a interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati e implicano decisioni istituzionali di risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali regionali e delle pubbliche amministrazioni, nonché di enti locali. Detti strumenti erano previsti dapprima dalla l. 7 aprile 1995 nr. 104, ai fini della politica di intervento nelle aree depresse del territorio, e la legge del 1996 ha innovato sopprimendo l'approvazione da parte del CIPE delle forme di contrattazione, tranne che per le intese istituzionali, ma attribuendo a esso un potere generale di conformazione di altre tipologie di accordi nel quadro delle competenze generali in materia di aree depresse. Tali forme di programmazione negoziata si pongono in connessione con uno dei principi cardine della riforma dell'amministrazione e cioè la sostituzione della contrattualità al procedimento amministrativo, quando non altresì con riflessioni più a monte sulla rappresentatività di circuiti diversi da quello elettorale, quali quelli dei gruppi economici e sindacali e da ultimo con le istanze federaliste che traspaiono dalla normativa contenuta nella l. 15 maggio 1997 nr. 59.

Non va poi trascurata la connessione con la disciplina comunitaria dell'i. e degli aiuti in genere, non avendo rilievo il fatto che per alcuni di essi, e cioè i patti territoriali, sia formalmente scomparsa nella più recente disciplina la necessità di coerenza dei patti stessi con obiettivi e indirizzi contenuti nei quadri comunitari di sostegno. Di particolare rilievo sono i patti territoriali - definiti dalla norma come accordi promossi da enti locali, parti sociali o altri soggetti pubblici e privati con i contenuti degli accordi di programma quadro - relativi alla attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi dello sviluppo sociale.

Al riguardo un uguale principio, contrario alla logica tradizionale degli interventi ex lege e a richiesta, risulta esplicitato nel tredicesimo 'considerando' del regolamento della Commissione nr. 2081/93 del 20 luglio 1993, per il quale "occorre potenziare la partnership includendo in maniera adeguata le parti economiche e sociali nella programmazione sulla base di una migliore definizione delle rispettive competenze in applicazione del principio di sussidiarietà". Da tale punto di vista i patti territoriali e le altre forme di programmazione negoziata, a esclusione delle intese istituzionali di programma, rappresentano il risultato della strumentalizzazione delle forze endogene che, in termini di politica di aiuti alle piccole e medie imprese, si converte appunto, dalla erogazione ex lege e a richiesta, in una progettazione di sviluppo da parte degli stessi interessati. Se tale è l'integrazione, non vi è nemmeno il dubbio sulla natura localistica dell'ottica prescelta né sull'effettiva capacità di promuovere lo sviluppo di parti che si situassero in una dimensione diversa da quella subregionale, essendo tale localismo assunto nella logica della politica comunitaria. Tale carattere potrebbe invece essere pregiudicato ove si sentisse la necessità di coordinare i patti con le indicazioni in materia di federalismo amministrativo, nel senso risultante dalle premesse della delibera CIPE del 21 marzo 1997. A parte il richiamo all'art. 1 della l. 15 marzo 1997 nr. 59, sul sostanziale contenuto del conferimento di funzioni a regioni ed enti locali, non è corretta l'affermazione in essa contenuta che l'art. 3, 1° co., lett. C, della stessa legge abbia previsto il coordinamento in sede regionale con procedure e strumenti di raccordo e di cooperazione strutturale e funzionale che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra enti locali, regioni e amministrazione centrale, né che dall'art. 4, 3° e 4° co., lett.C, sia individuata la regione come momento decisionale in grado di assicurare livelli di responsabilità, univocità, efficienza, omogeneità e autonomia organizzativa. Nella prima delle due norme emerge chiaro il principio del conferimento a regioni ed enti locali di funzioni e compiti amministrativi relativi alla cura di interessi e promozione dello sviluppo delle rispettive Comunità, conferimento al quale la regione provvede direttamente per le materie ex art. 117 Cost., emanando, per gli altri compiti e funzioni, i provvedimenti delegati di attuazione della legge, nel rispetto tra l'altro del principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali, al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione Europea. Allo stesso modo, pur essendo indubbio che debba trovarsi un momento di raccordo tra enti e regioni, va però osservato che la logica della collaborazione e azione coordinata tra enti, tra regioni e tra i diversi livelli del governo è dettata dalla prefigurata piena attuazione dell'autonomia prevista dagli artt. 5, 118 e 128 della Costituzione e dalla sostanziale eguaglianza delle autonomie acquisite.

La disciplina nazionale della piccola e media impresa, dell'imprenditoria giovanile e dell'imprenditoria femminile