Il sistema degli enti locali

Il sistema degli enti locali

Il sistema italiano delle autonomie locali può apparire dotato di una notevole stabilità. Nell’attuale maglia dei comuni e delle province (finché resisteranno), nei loro organi decisionali (sindaci/presidenti, giunte, consigli), nella natura bifronte del sindaco (espressione dell’autonomia locale e ufficiale del governo centrale), nell’uniformità dell’organizzazione e delle competenze, nella frammentazione delle ripartizioni territoriali e nella presenza dei prefetti sono ancora riconoscibili i tratti del modello inaugurato nel 1865, sull’impronta francese, a ridosso dell’unificazione nazionale. Ancora vent’anni fa Luciano Vandelli (1990) poteva concludere che le caratteristiche fondamentali del modello napoleonico restavano evidenti, a distanza di due secoli, in tutti i Paesi che lo avevano adottato. Questo tipo di configurazione delle relazioni centro-periferia si era rivelato come una delle invenzioni istituzionali più solide, durature ed efficaci della storia europea.

Può darsi che questo imprinting centralistico, razionalistico e uniforme possa spiegare alcune delle tendenze esistenti tuttora, cosa di cui cercherò di dar conto nelle conclusioni di questo capitolo. E tuttavia, a uno sguardo più ravvicinato, il sistema appare ben più mutevole e fluttuante: è scosso da continui aggiustamenti promossi dall’alto e da spinte e innovazioni promosse dal basso. L’assetto delle autonomie locali è frequentemente rimesso in discussione nel dibattito pubblico, dove si susseguono proposte di grandi o piccole riforme che talvolta vengono approvate (ma non necessariamente messe in pratica). In alcuni periodi i governi locali sono stati prevalentemente dipinti come alfieri dell’innovazione e del buon governo, in altri sono stati additati come fonti autoreferenziali di dissipazione delle risorse pubbliche. In questo capitolo mi occuperò di questi mutamenti con riferimento al periodo successivo alla nascita delle regioni ordinarie (1970). L’inserimento delle regioni nello spazio compreso tra lo Stato da un lato e gli enti locali dall’altro ha costituito il più forte elemento di rottura intervenuto nella classica architettura napoleonica e ha aperto una fase indiscutibilmente nuova di ripensamento del sistema delle autonomie con esiti – come vedremo – assai diversi nel corso del tempo.

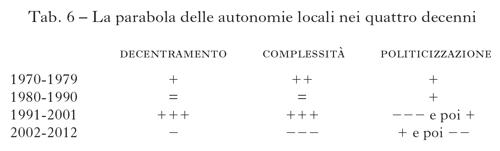

I quarant’anni trascorsi da allora sono equamente suddivisi in due periodi che cadono rispettivamente nella ‘prima’ e nella ‘seconda’ repubblica. Il primo ventennio vede dapprima l’espansione del sistema delle autonomie in seguito alla nascita delle regioni (anni Settanta) e poi un decennio di assestamento (anni Ottanta). Il secondo ventennio presenta un andamento più contrastato: nei primi dieci anni si verifica il più grande processo di espansione dei governi locali della storia italiana, i secondi dieci si caratterizzano invece per una crescente ricentralizzazione e per una diffusa diffidenza verso le istituzioni locali.

Per analizzare queste trasformazioni si cercherà di mettere a fuoco le grandi linee di tendenza che hanno attraversato questi quattro decenni, mostrando in particolare le oscillazioni tra accentramento e decentramento, complessità e semplificazione, politicizzazione e depoliticizzazione. Il capitolo è diviso in tre parti. Nella prima prendo in esame le modificazioni del sistema degli enti locali lungo l’asse accentramento/decentramento, mostrando i vari aspetti del processo di decentramento che hanno caratterizzato i primi tre decenni e la svolta verso un crescente accentramento che si è realizzata a partire dai primi anni Duemila. Nella seconda considero i mutamenti dell’architettura del sistema: la progressiva accentuazione della sua complessità tra il 1970 e il 2001 e le misure di semplificazione che ne sono seguite. Nella terza affronto le oscillazioni tra politicizzazione e spoliticizzazione, esaminando in particolare gli effetti provocati sul sistema degli enti locali dalle due ondate ‘antipolitiche’ che si sono verificate nei primi anni Novanta e nel primo decennio degli anni Duemila. In un paragrafo conclusivo, infine, cerco di dare uno sguardo d’insieme alla parabola che il sistema degli enti locali ha attraversato nel corso di questo quarantennio e propongo qualche spunto interpretativo per spiegare i principali momenti di cambiamento.

In questo capitolo mi occupo essenzialmente degli enti locali in senso stretto, ossia dei comuni e delle province e di tutto quello (ed è molto) che ruota loro attorno. Ma ovviamente non potrò trascurare del tutto il livello regionale, anche se rinvio al capitolo di Luciano Vandelli in questo stesso volume per un’analisi sull’evoluzione del rapporto Stato-regioni e sui relativi modelli di federalismo.

Tra decentramento e accentramento

La prima dimensione che possiamo utilizzare per analizzare le trasformazioni delle autonomie locali riguarda il movimento tra accentramento e decentramento, ossia i progressi o i regressi nel grado di autonomia di cui i governi locali riescono a disporre. Ci domandiamo, in altre parole, come si è spostato il baricentro del potere nell’architettura dei livelli di governo.

Ma come si può valutare il grado di autonomia? Per far questo mi servirò della proposta formulata da Edward C. Page e Michael J. Goldsmith (Central and local government relations, 1987), secondo cui la forza dei governi locali rispetto al centro dipende da tre elementi: l’ampiezza delle funzioni che sono loro attribuite, la discrezionalità di cui dispongono nello svolgimento di tali funzioni e la capacità di accesso dei governi locali allo Stato centrale per ottenere provvedimenti a loro favorevoli e per attrarre risorse. I primi due aspetti (funzioni e discrezionalità) definiscono lo status giuridico dei governi locali, il terzo (accesso) il loro status politico. Con questa distinzione i due autori volevano sottolineare soprattutto il contrasto tra la situazione britannica in cui i governi locali svolgevano un ampio spettro di funzioni, ma erano tenuti a seguire strettamente le direttive del governo centrale, al quale avevano scarso accesso a causa della separatezza tra la classe politica locale e l’élite nazionale; e quella francese, in cui viceversa i governi locali avevano un raggio di azione più limitato, ma disponevano di svariati canali per farsi sentire a livello nazionale, grazie alla massiccia presenza dei sindaci in Parlamento e al rapporto tra i prefetti e notabili locali.

Il processo di decentramento: le funzioni e la discrezionalità

È inutile dire che l’Italia, all’inizio di questo quarantennio, assomigliava più alla Francia che all’Inghilterra. I governi locali disponevano di una sfera d’azione circoscritta (rispetto ai Paesi del Centro e Nord d’Europa) e nello stesso tempo godevano di un discreto status politico. La nascita delle regioni ha però l’effetto di ampliare progressivamente anche le funzioni degli enti locali. I primi atti di trasferimento di competenze dallo Stato alle regioni (nel 1972-73 e nel 1975-76) vanno anche a vantaggio dei comuni e delle province. Nello stesso periodo si apre il dibattito per arrivare a una nuova legge sull’assetto complessivo degli enti locali. Fino ad allora essi avevano continuato a essere disciplinati dalle norme della legge comunale e provinciale del 1934 e, in parte, dal testo unico del 1915. Si trattava per lo più di regole anacronistiche che erano state superate dall’evoluzione della politica locale e dello stato sociale. Il dibattito si protrae per oltre un decennio sia nelle sedi parlamentari sia presso la policy community degli addetti ai lavori (soprattutto giuristi e amministratori locali) e si conclude con l’approvazione della l. 8 giugno 1990 nr. 42 sull’Ordinamento delle autonomie locali. Essa offre un quadro normativo adeguato ai tempi che riconosce e stabilizza i processi di decentramento avvenuti nei due decenni precedenti, ribadisce la competenza generale dei comuni, rafforza il ruolo delle province e introduce una serie di importanti innovazioni su cui avremo modo di ritornare.

Notevolmente più profondo è il processo di decentramento che si realizza alla fine di quel decennio con la riforma Bassanini del 1997-98 che, sotto l’etichetta del ‘federalismo amministrativo’, ridisegna complessivamente la mappa delle competenze, trasferendo alla periferia funzioni in precedenza riservate all’apparato centrale dello Stato, secondo il principio di sussidiarietà, e realizzando così il più imponente processo di decentramento intrapreso dallo Stato italiano nei suoi 150 anni di vita.

Inoltre le regioni, in quanto enti di programmazione, erano tenute a esercitare le loro funzioni amministrative delegandole ai comuni e alle province, secondo quanto allora disponeva l’art. 118 della Costituzione. Le regioni saranno rimproverate di aver esercitato con parsimonia questa possibilità e di aver trattenuto presso di sé – rigonfiando i propri apparati – competenze che avrebbero dovuto affidare agli enti locali. Nel lungo periodo però tali deleghe sono complessivamente aumentate (anche se con differenze da regione a regione), ampliando notevolmente il raggio d’azione degli enti subregionali. Insomma, la regionalizzazione non ha tolto spazio agli enti locali, ma ha finito per rafforzare il ruolo dei comuni e, dopo un periodo di incertezze, anche quello delle province.

Per valutare l’effettiva ampiezza delle funzioni svolte dagli enti locali, occorre aggiungere che negli anni Settanta e Ottanta ci troviamo ancora (almeno in Italia) nell’epoca d’oro dello stato sociale, caratterizzata da un aumento costante della spesa pubblica (e del debito pubblico) di cui tutti i governi finiscono per beneficiare. L’ampliamento della sfera d’azione degli enti locali in questo periodo non deriva dunque soltanto dal decentramento, ossia dai trasferimenti di competenze e di risorse che essi sottraggono allo Stato. Il gioco tra Stato ed enti locali non è a somma zero: si verifica un rafforzamento di tutti i livelli di governo, sia in termini di capacità di spesa sia in termini di funzioni esercitate. La crescita dell’intervento pubblico offre nuove opportunità a ogni livello di governo. Le nuove politiche pubbliche che si affacciano sulla scena richiedono, infatti, un diretto coinvolgimento degli enti locali. È il caso, per es., delle politiche ambientali che si sviluppano attraverso una crescente partecipazione di tutti i livelli di governo (e in particolare delle province che ne diventano uno snodo fondamentale); o della politica sanitaria che, con la nascita del sistema sanitario nazionale (1978), affida alle regioni la programmazione di un settore cruciale dello stato sociale e conferisce ai comuni, in forma singola o associata, la direzione degli apparati amministrativi – le Unità sanitarie locali (USL) – incaricati di gestire gli ospedali e le altre strutture sanitarie. Inoltre i comuni acquisiscono nuove funzioni semplicemente perché se le inventano, come avviene per le politiche culturali che – a partire dalla famosa ‘estate romana’ inaugurata nel 1977 – diventeranno un loro oggetto ricorrente di intervento nei decenni successivi, in assenza di qualsiasi politica nazionale in materia.

Lo spettro delle attività svolte dagli enti locali si amplia notevolmente negli anni Novanta per il crescente dinamismo della sfera locale rispetto a quella nazionale. I processi di globalizzazione (e anche quelli di europeizzazione) aprono nuovi spazi e i governi periferici si fanno più intraprendenti. Il principale attore di questo rinnovamento sono le grandi (e medie) città che si lanciano in politiche di ridefinizione della propria vocazione economica e culturale, attraverso processi di coinvolgimento delle élite urbane (i piani strategici), interventi mirati nella creazione di occasioni di sviluppo e mediante l’attivazione di legami internazionali. Ma anche nelle aree non urbane la seconda metà del decennio vede una crescente iniziativa degli enti locali grazie alle politiche di sviluppo locale che, dopo l’abbandono dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno fondamentalmente pilotato dall’alto, attribuiscono ai governi locali la definizione di patti per interventi di sviluppo ancorati alle peculiarità dei territori. L’esito di tali pratiche (i piani strategici e i patti per lo sviluppo locale) è controverso, ma è indubbio che esse abbiano rilanciato l’attivismo delle comunità locali sui problemi del ‘loro’ futuro.

Questi esempi mostrano che la discrezionalità degli enti locali italiani è sempre stata elevata. A differenza dei loro omologhi britannici, i comuni e le province italiani sono dotati di competenza generale e quindi possono intraprendere qualsiasi intervento interessi il loro territorio. In pratica questo ha consentito ai comuni di sperimentare politiche innovative anche in assenza di leggi specifiche e di battere strade inedite che soltanto in seguito sono state recepite a livello nazionale. Nel corso degli anni Novanta vengono superati anche gli ostacoli formali che limitavano la discrezionalità degli enti locali: sono progressivamente eliminati i controlli preventivi di legalità sugli atti (uno dei tratti caratteristici del sistema napoleonico), e i segretari comunali e provinciali che fino ad allora costituivano una longa manus del governo centrale nel cuore delle amministrazioni locali vengono sottratti alla dipendenza del ministero dell’Interno e affidati a un’agenzia indipendente. I sindaci e i presidenti delle province acquistano il diritto di scegliere il proprio segretario all’interno dell’albo tenuto dall’agenzia, mentre in precedenza essi erano nominati dal prefetto.

L’accesso all’arena politica nazionale

Anche la capacità di accesso dei governi locali all’arena politica nazionale è sempre stata elevata. Negli anni Settanta Sidney Tarrow (1977) aveva osservato che i sindaci francesi e italiani tendevano a usare vie diverse per far arrivare le loro richieste al governo centrale. I sindaci francesi si servivano per lo più dei canali amministrativi istituzionali, rivolgendosi ai prefetti e ai servizi periferici dello Stato. I sindaci italiani tendevano invece ad aggirare la burocrazia statale e a raggiungere i ministeri attraverso canali di partito e legami di tipo politico e personale. L’‘attivismo amministrativo’ dei sindaci francesi si contrapponeva all’‘imprenditorialità politica’ dei sindaci italiani. È probabile che questa differenza si sia attenuata negli anni Novanta in seguito al tracollo dei partiti politici e all’avvento dei sindaci direttamente elettivi. I primi cittadini, soprattutto nel periodo immediatamente successivo alla riforma del 1993, hanno cominciato ad assumere una notevole visibilità politica in larga misura indipendente dai partiti di appartenenza e una più marcata fisionomia istituzionale. È significativo che l’accesso degli enti locali al governo centrale ottenga, per la prima volta, un riconoscimento formale nel 1996, con l’istituzione della Conferenza Stato-città-autonomie locali, un organo permanente di raccordo tra il governo e i rappresentanti dei comuni e delle province che si affianca alla Conferenza Stato-regioni, istituita nei primi anni Ottanta. In questo modo i governi locali acquistano il potere di discutere preventivamente gli indirizzi politici e le iniziative legislative del governo che li riguardano direttamente. L’affiancamento della Conferenza Stato-città alla Conferenza Stato-regioni (che si riuniscono congiuntamente nella Conferenza unificata per discutere questioni di interesse comune) costituisce inoltre una sanzione istituzionale di quell’assetto tripolare Stato-regioni-enti locali (su cui si tornerà in seguito) che rappresenta un tratto peculiare dell’architettura dei governi territoriali in Italia e che la contraddistingue dall’assetto bipolare del federalismo classico.

A conferma della tendenza a rafforzare l’accesso degli enti locali presso i livelli di governo superiori, negli anni successivi alcune regioni istituiscono comitati permanenti formati da rappresentanti dei ‘propri’ enti locali per un confronto preventivo sulle politiche regionali che possano avere effetti sulle loro competenze o risorse. Questi organi sono poi stati costituzionalizzati dalla riforma del titolo V del 2001 che, all’art. 123, ha previsto l’istituzione, in ogni regione, dei Consigli delle autonomie.

Nelle sedi permanenti di confronto dei governi locali con lo Stato (Conferenza Stato-città) e con le regioni (Consigli delle autonomie) i rappresentanti dei comuni e delle province sono designati dalle rispettive associazioni: l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l’Unione delle province italiane (UPI). Si tratta di attori potenti che hanno sempre avuto un ruolo importante in Italia: oltre a offrire informazioni e servizi ai propri associati, essi svolgono un’intensa attività di lobby presso il Parlamento e il governo nazionale e presso le regioni. È raro che un provvedimento concernente il riassetto delle competenze o la riformulazione di un’imposta locale venga alla luce senza una fase di intenso negoziato con le due associazioni, che rappresentano il canale più importante di collegamento tra gli enti locali e l’arena politica nazionale. La loro forza deriva anche dalla capacità di presentarsi al governo come un fronte compatto e bipartisan in un periodo di fortissima polarizzazione politica a livello nazionale. Lo testimonia l’elevato prestigio di cui ha sempre goduto il presidente dell’ANCI, scelto tra i sindaci di grandi città.

Gli anni Novanta, e soprattutto la seconda metà del decennio, si sono configurati come l’epoca d’oro dei governi locali in Italia. In questo periodo si è verificata una rapida espansione delle loro funzioni sia per effetto di esplicite misure di decentramento, sia per effetto dell’espansione dell’intervento pubblico in nuovi settori, sia infine per il dinamismo assunto dai poteri locali nelle politiche di sviluppo, nelle iniziative di city marketing e nelle relazioni internazionali. È aumentata la loro discrezionalità, anche per effetto di misure che hanno abolito i tradizionali controlli preventivi di legittimità. Si è rafforzata la loro capacità di accesso all’arena politica nazionale grazie al nuovo ruolo dei sindaci e alle sedi istituzionali appositamente introdotte per garantire un confronto permanente dei governi locali con il governo centrale e con le regioni.

Il coronamento di questo processo espansivo si realizza nel 2001 con la riforma del titolo V della Costituzione. Benché essa sia soprattutto diretta ad ampliare il potere legislativo delle regioni, anche gli enti locali ne escono rinvigoriti. Sul piano simbolico essi sono collocati a un livello di parità con lo Stato secondo la formula adottata dal nuovo art. 114 che inverte l’ordine dell’enumerazione dei livelli di governo («La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato»). Sul piano pratico (anche se tutt’altro che praticato) l’art. 118 assegna ai comuni lo svolgimento di tutte le funzioni amministrative secondo il principio di sussidiarietà; l’art. 119 attribuisce alle regioni e agli enti locali l’autonomia finanziaria di entrata e di spesa; l’art. 123 istituisce, come abbiamo visto, il Consiglio delle autonomie locali nelle regioni.

La ricentralizzazione

Ben presto però la riforma costituzionale si rivelerà più come un punto di arrivo che come l’avvio di una nuova fase. Le profonde aperture che essa ha reso possibili sono contraddette da un processo di attuazione incerto e spesso in contrasto con lo spirito e la lettera della nuova impalcatura costituzionale.

Si assiste in quel periodo a una situazione paradossale all’interno del governo di centro-destra guidato da Silvio Berlusconi. Per un verso la Lega Nord lamenta l’insufficienza della riforma costituzionale, perché troppo blanda, e propone una ‘riforma della riforma’ – la devolution – che dovrebbe finalmente segnare la transizione al federalismo, attribuendo alle regioni la competenza esclusiva in materia di sanità, scuola e polizia locale. Si tratta di una posizione demagogica e grossolana perché su quelle materie le regioni dispongono già di una buona parte dei poteri che si vorrebbe loro devolvere e perché la nuova versione del titolo V si rivelerà – nel giro di pochissimi anni – più avanzata di quanto il Paese non sia disposto ad accettare. Ma comunque il compimento del vero federalismo, negato dalla riforma del 2001 voluta dal centro-sinistra, diventa la bandiera del ministro per le riforme istituzionali, Umberto Bossi.

Per altro verso il governo, nella sua attività quotidiana, persegue una tradizionalissima politica centralista, in parte ispirata dall’alta burocrazia ministeriale, in parte dettata da ragioni di controllo e da un’aspirazione aziendale e decisionista che è – almeno sul piano dell’immagine – uno degli aspetti fondanti dello stile di governo berlusconiano. Diventano rapidamente oggetto di polemica quelle disposizioni del nuovo art. 117 Cost. che attribuiscono alla competenza concorrente i porti, gli aeroporti, le grandi reti di trasporto, il trasporto e la distribuzione nazionale di energia elettrica e danno così alle regioni un potere di intervento su queste materie. È evidente il contrasto con l’impegno preso da Berlusconi sulla pronta realizzazione delle infrastrutture (uno dei cinque punti del ‘contratto con gli italiani’) che implica la mano libera del ‘governo del fare’ contro le eventuali resistenze che emergono dal territorio.

Alla fine la devolution della Lega sarà inserita in una riforma costituzionale molto più ampia (che proporrà, tra l’altro, di correggere in senso centralista l’art. 117 Cost.). Approvata dal Parlamento nel 2005, sarà bocciata dal referendum l’anno successivo.

Qualche tempo dopo Tania Groppi (2007, p. 421) constatava che «la Costituzione vigente è profondamente diversa da quella (ri)scritta nel 2001» e che «ha prevalso la continuità con l’assetto precedente». E, nel tracciare un bilancio a dieci anni dalla riforma del titolo V, Giandomenico Falcon confermava che «la potestà legislativa statale […] è rimasta complessivamente incurante della riforma costituzionale intervenuta» (Falcon 2011, p. 242).

L’inversione di tendenza che ha cominciato a farsi sentire all’inizio del nuovo secolo, si approfondisce negli anni successivi per divenire del tutto palese con l’acutizzarsi della crisi economica. Gli enti locali cominciano a perdere terreno, essenzialmente sul piano della disponibilità di risorse finanziarie, come vedremo meglio nel prossimo paragrafo. Ma la ricentralizzazione emerge anche da piccoli dettagli. Per es., nel 2010 viene soppressa l’agenzia autonoma dei segretari comunali e provinciali che tornano così a dipendere dal Ministero dell’Interno, come avveniva prima della legge Bassanini del 1997. In questo specifico caso la parentesi autonomista è durata solo 13 anni. Infatti dopo il 2010 la tendenza favorevole al decentramento, che aveva dominato gli ultimi decenni del Novecento, si è ribaltata: a causa della crisi economica e finanziaria che ha investito l’Italia con particolare virulenza ma anche, come si vedrà, per altri fattori.

Autonomia e dipendenza fiscale

Nell’esame dei processi di decentramento-accentramento ho finora messo tra parentesi gli aspetti finanziari, che ovviamente sono fondamentali. L’autonomia dei governi locali dipende infatti in larga misura dall’adeguatezza delle risorse su cui possono contare per lo svolgimento delle loro funzioni e dalla discrezionalità con cui possono disporne. In questo senso il banco di prova del decentramento per gli enti locali consiste nella possibilità di finanziare le proprie spese con propri tributi senza dover dipendere da altri (e, in particolare, dallo Stato). Ciò ha anche il vantaggio di responsabilizzare i politici locali dal momento che ogni intervento deve essere finanziato dai propri cittadini, attraverso le imposte locali. Era questo il modello originario del federalismo americano in cui la federazione e gli States disponevano di basi imponibili separate con cui erano in grado di finanziare integralmente le loro spese. Oggi in nessun Paese vige una tale autosufficienza finanziaria: le spese degli enti locali sono sistematicamente superiori alle loro entrate, e la differenza è offerta dallo Stato tramite trasferimenti, sia per motivi di perequazione sia per motivi di controllo finanziario. Questa condizione di dipendenza dal centro non è in genere mal vista dagli enti locali perché permette loro di spendere senza dover imporre tasse ai propri cittadini. L’accattivante principio «representation without taxation» (Brosio, Piperno 2013) ha però l’effetto di deresponsabilizzare i politici locali che possono largheggiare nelle spese contando sui generosi apporti dello Stato centrale.

L’Italia, nei primi anni Settanta, compie una mossa apparentemente contraddittoria. Se con l’istituzione delle regioni avvia un processo di rafforzamento dell’autonomia locale, con la riforma tributaria del 1973, ispirata all’esigenza di razionalizzare il sistema fiscale, abolisce le imposte comunali sul reddito, sostituendole con un’unica imposta nazionale, l’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), che priva gli enti locali di una capacità impositiva autonoma e li rende quasi interamente dipendenti dai trasferimenti dello Stato. Si tratta di una situazione del tutto anomala in Europa, dove i governi locali, pur non raggiungendo mai l’autosufficienza, dispongono comunque di consistenti tributi propri (soprattutto sugli immobili). La perdita dell’autonomia fiscale ha l’effetto di rendere gli enti locali italiani dipendenti dallo Stato, ma nello stesso tempo garantisce loro un afflusso regolare di risorse che vengono assegnate sulla base della spesa storica degli enti locali stessi. Si tratta di un criterio accettabile per i comuni, a cui viene assicurata la continuità delle proprie politiche, e tuttavia iniquo, perché congela gli squilibri esistenti, e perverso, perché incentiva la crescita della spesa pubblica. L’espansione delle spese degli enti locali costituirà infatti, negli anni successivi, la preoccupazione ricorrente di tutti i ministri del Tesoro che cercheranno di accentuare i controlli centrali sulla finanza locale.

Questa situazione di dipendenza si protrae fino al 1992, quando – in piena crisi dei partiti – il governo Amato ripristina una consistente autonomia fiscale per i comuni mediante l’istituzione dell’Imposta comunale sugli immobili (ICI). Benché si tratti di un’imposta notevolmente centralizzata, che lascia ai comuni modesti margini di manovra sulle aliquote e sulle detrazioni, è comunque accertata e riscossa da essi e arriverà a coprire all’incirca il 40% delle loro entrate. Anche le province e le regioni riceveranno, negli anni successivi, un cospicuo patrimonio di tributi propri. Questa linea di tendenza è pienamente confermata dalla riforma del titolo V della Costituzione. Il nuovo art. 119 stabilisce infatti che le regioni e gli enti locali «hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa […] Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri […] Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio».

L’attuazione di questi principi attenderà otto anni. Soltanto nel 2009 si arriverà ad approvare la legge delega sul federalismo fiscale (l. 5 maggio 2009 nr. 42). L’obiettivo è quello di superare il «demenziale criterio della spesa storica (‘più spendi, più prendi’)» (Antonini 2013, p. 21) e di raddrizzare così l’«albero storto» della finanza locale che permetteva l’esistenza di centri di spesa deresponsabilizzati sul versante delle entrate. La Lega Nord si era battuta per un sistema che consentisse agli enti locali di trattenere le imposte riscosse sul proprio territorio, salvo correzioni perequative (sul modello basco), ma in Parlamento emerse una soluzione notevolmente più solidaristica che ricevette anche l’appoggio del centro-sinistra.

La mossa chiave della riforma, per quanto riguarda gli enti locali, consiste nel distinguere tra funzioni fondamentali (indicate nella stessa legge 42 del 2009) e non fondamentali: il finanziamento delle spese fondamentali è garantito dallo Stato mediante compartecipazione a tributi erariali, mentre se i comuni vogliono fare di più devono imporre tasse ai propri cittadini. L’autonomia fiscale continua perciò a svolgere, anche nel nuovo sistema, un ruolo marginale, mentre il grosso delle spese locali continua a essere finanziato da contributi erogati dallo Stato, sotto forma di compartecipazioni. La novità consiste nel fatto che la riforma si propone di individuare criteri oggettivi per finanziare le funzioni fondamentali, abbandonando il sistema della spesa storica: per ogni comune (e per ogni funzione fondamentale) si prevede di calcolare un fabbisogno standard, individuato sulla base di un complesso insieme di variabili, da finanziare secondo costi standard quali risultano da un’analisi economica delle prestazioni dei comuni italiani. In questo modo i comuni virtuosi che riusciranno a fornire i servizi fondamentali a costi minori otterranno un surplus da impiegare per migliorare la loro offerta, mentre i comuni meno efficienti dovranno imporre tasse ai loro cittadini per garantire l’espletamento dei compiti fondamentali.

Si tratta di un disegno razionalistico di estrema complessità che richiede anni per essere portato a compimento. Tra il 2010 e il 2011 il governo ha dovuto emanare 8 decreti legislativi di attuazione. Il calcolo dei fabbisogni e dei costi standard è stato affidato alla Soluzioni per il sistema economico S.p.a. (SOSE), la società pubblica che effettua gli studi di settore. Nel 2012 l’analisi dei costi standard è stata portata a termine per due delle funzioni fondamentali: amministrazione generale e polizia locale. La legge ha previsto inoltre che il passaggio alle nuove forme di finanziamento avvenga molto gradualmente.

Mentre la pesante macchina del federalismo fiscale si stava mettendo in moto, le esigenze della politica e le scosse della crisi hanno contribuito a sconvolgere notevolmente il quadro. In contraddizione con i principi di responsabilizzazione, nel 2008 lo Stato italiano salva – con contributi straordinari – il comune di Catania che si trovava in stato di bancarotta. Nello stesso anno il governo Berlusconi abolisce l’ICI sulla prima casa, compensando i comuni con un aumento dei trasferimenti statali, e riporta così le amministrazioni comunali a una situazione di dipendenza simile a quella precedente al 1992. La crisi fa il resto imponendo, soprattutto a partire dal 2010, tagli crescenti (e superiori a quelli imposti ai ministeri) dei trasferimenti statali agli enti locali, mettendo a rischio lo svolgimento di alcune ‘funzioni fondamentali’ da parte dei comuni. Il governo Monti anticipa di due anni l’attuazione della nuova Imposta sugli immobili (IMU) prevista nel quadro del federalismo fiscale, sottraendo ai comuni parte del gettito: «proprio facendo leva sui decreti legislativi del federalismo fiscale […] si è realizzato […] un aumento della pressione fiscale e un naufragio dell’autonomia fiscale territoriale» (Antonini 2013, p. 165).

Tra complessità e semplificazione

Un tema altrettanto e forse ancor più controverso riguarda l’architettura del sistema. Nell’ultimo quarantennio, l’assetto dei governi locali è stato oggetto di un continuo dibattito pubblico (in cui si sono alternate posizioni diverse e contrastanti) e di una pletora di misure più o meno meditate che miravano a correggere, in un senso o nell’altro, le supposte storture da cui esso appariva viziato. Le controversie su questo terreno hanno toccato numerosi aspetti, ma sono riconducibili a un dilemma fondamentale, quello tra complessità e semplificazione.

Un sistema di governi territoriali può essere, infatti, più o meno complesso o, all’inverso, più o meno semplice. La complessità (o la semplicità) del sistema può derivare da svariati fattori: a) dal numero degli enti locali da cui dipende la maggiore o minore frammentazione del sistema; b) dall’esistenza di competenze differenziate tra governi locali dello stesso livello; c) dal numero dei livelli di governo; d) dal modo con cui sono ripartite le competenze tra i livelli di governo (Stato-regioni-province-comuni) che possono essere nettamente separate secondo un principio di rigida divisione del lavoro (il modello della separazione), o, viceversa, condivise e gestite attraverso meccanismi di concertazione (il modello cooperativo); e) dalla struttura delle relazioni intergovernative che possono essere basate su un modello bipolare (la relazione fondamentale è quella tra Stato e regioni, mentre i governi locali sono interamente regolati dalle regioni) ovvero su un modello tripolare (ciascuno dei tre poli – Stato, regioni ed enti locali – intrattiene relazioni con gli altri due); f) dalla diffusione di enti, agenzie, organismi specializzati che agiscono a livello locale su specifiche materie con un certo margine di autonomia rispetto agli enti locali canonici.

La tabella 1 riassume le caratteristiche di questi elementi di complessità/semplicità indicando le specifiche soluzioni che sono state adottate da alcuni Paesi occidentali. Come si può constatare, il panorama è variegato anche se la tendenza dominante un po’ dappertutto è stata, negli ultimi decenni, quella di un’articolazione più complessa del sistema, pur non essendo mancate misure di semplificazione (per es. la drastica riduzione della frammentazione comunale nei Paesi del Nord Europa).

I sostenitori della semplificazione tendono a presentarla come un atto di razionalizzazione, lasciando intendere che le diverse forme di complessità sono il frutto di stratificazioni che si sono accumulate nel tempo, sotto la spinta di pressioni contingenti o di richieste particolaristiche, al di fuori di qualsiasi disegno e con una deriva entropica, a cui occorrerebbe reagire con soluzioni più lineari, logiche ed efficienti. In realtà non è affatto detto che la semplicità sia più razionale della complessità.

Esistono infatti buoni argomenti a favore dell’una o dell’altra, e altrettanti contro. La complessità favorisce l’aderenza del sistema alle specificità territoriali (per es. le differenze tra aree urbane e rurali), alle identità storiche, siano esse etniche, regionali o semplicemente municipali, alle vocazioni economiche e produttive dei territori; è in grado di adattarsi alle caratteristiche dei servizi e delle politiche pubbliche che richiedono di essere gestiti su bacini territoriali appropriati allo scopo di contenere le esternalità; permette di affrontare in modo transcalare problemi pubblici che non possono essere convenientemente gestiti né solo al centro né solo in periferia; risponde meglio alle incertezze cognitive che i grandi problemi collettivi inevitabilmente lasciano aperte.

Nello stesso tempo le architetture troppo complesse rischiano di aumentare a dismisura i costi di transazione, perché tendono a moltiplicare le sedi di coordinamento e i tavoli di confronto, e di disseminare ogni processo decisionale di poteri di veto; tendono inoltre ad accrescere le duplicazioni e, con molta probabilità, gli sprechi. All’inverso le misure di semplificazione si ispirano a principi di economicità, di efficienza e di sana divisione del lavoro, ma rischiano a loro volta di offrire ricette troppo povere rispetto all’obiettiva complessità dei problemi collettivi e al loro carattere sfuggente e incerto. Per questo vi è una continua oscillazione tra i due poli del pendolo e non è mai chiaro su quale punto del trade-off tra semplicità e complessità convenga arrestarsi.

In Italia, nei tre decenni tra il 1970 e il 2000, il pendolo si è spostato soprattutto sul lato della complessità. Non sono mancate perorazioni a favore della semplificazione, e alcune misure in questa direzione sono state effettivamente adottate, ma le articolazioni del sistema si sono sostanzialmente moltiplicate e così gli intrecci tra enti e livelli di governo. La complessità del sistema è andata progressivamente crescendo, con un’accelerazione negli anni Novanta, in tutti gli aspetti cui si è accennato e che adesso si esamineranno uno per uno.

La frammentazione

Tutti i Paesi industriali, nel momento in cui hanno cominciato a espandere l’intervento pubblico, si sono trovati a fare i conti con un’articolazione dei poteri locali, ereditata dal passato premoderno e rurale, che si caratterizzava per un elevatissimo numero di piccoli e piccolissimi comuni. Tale frammentazione, resa più drammatica dal progressivo spopolamento delle campagne, appariva del tutto inadatta a reggere le nuove funzioni (scuola, sanità, servizi sociali ecc.) di cui lo stato sociale si stava dotando. Alcuni Paesi – soprattutto nel Nord Europa: Svezia, Danimarca, Belgio, Paesi Bassi, Regno Unito – reagirono con una politica di fusioni che portò a ridurre, in alcuni casi drasticamente, il numero dei loro comuni. Altri, come la Francia, la Svizzera, la Spagna e gli Stati Uniti, non riuscirono o non vollero procedere in questa direzione e mantengono tuttora una struttura municipale assai frammentata. L’Italia si colloca in questo secondo gruppo. Benché la questione dei ‘comuni polvere’ fosse continuamente evocata nel dibattito pubblico, i tentativi, peraltro poco convinti, di accorpare i piccoli comuni in unità di dimensioni più robuste non riuscirono mai ad andare in porto, perché i policy makers nazionali preferirono non sfidare la forza delle identità municipali o campanilistiche dei microcomuni. La l. 8 giugno 1990 nr. 142 fece un tentativo in questa direzione, offrendo incentivi finanziari alle fusioni e prevedendo la possibilità di arrivarvi attraverso una tappa intermedia costituita dall’Unione di comuni che dopo un periodo di sperimentazione avrebbe dovuto sfociare nella creazione di un nuovo ente comunale. Ma i risultati furono insignificanti.

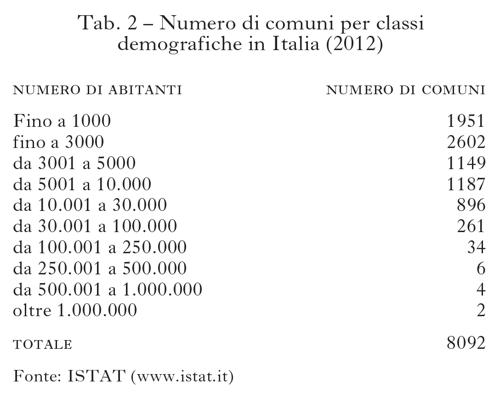

Il numero dei comuni è quindi rimasto immutato per tutto il quarantennio attorno alle 8000 unità. Si tratta di un numero molto inferiore rispetto ai 36.000 comuni francesi, ma è comunque di tutto rilievo, come mostra la tabella 2 (i dati si riferiscono al 2012, ma sono sostanzialmente identici a quelli di quarant’anni prima): un quarto dei comuni italiani ha meno di 1000 abitanti, più di due terzi ne hanno meno di 5000. Inoltre, per ragioni storiche, la dimensione dei governi municipali varia notevolmente da una regione all’altra. Per es., il Piemonte, con 4 milioni di abitanti, ha 1200 comuni. La Sicilia, con 5 milioni di abitanti, ne ha solo 390 (fig. 1).

L’incapacità di ridurre la frammentazione comunale ha costituito un fattore di aumento della complessità del sistema. È stato infatti necessario dare vita a organismi sovracomunali per far fronte a funzioni che i piccoli comuni da soli, come si vedrà più avanti, non avrebbero potuto svolgere.

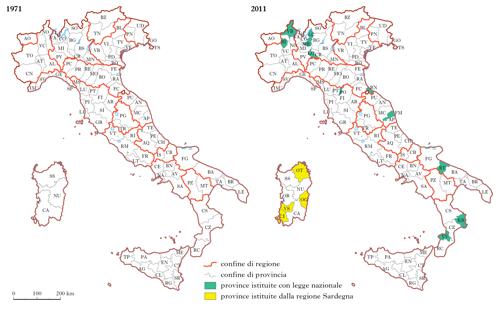

Nello stesso periodo il numero delle province è invece cresciuto. Tra il 1992 e il 2004 ne sono state istituite 11 con legge nazionale. La Regione Sardegna, forte delle sue prerogative costituzionali, ne ha aggiunte altre quattro nel 2001. Gli enti provinciali erano 94 nel 1971 e 109 nel 2011 (fig. 2). Questa crescita è stata stigmatizzata dall’opinione pubblica come un tipico caso di arrendevolezza del sistema politico nazionale alle pressioni particolaristiche dei gruppi locali. E tuttavia la dimensione media delle province italiane non è molto diversa da quella delle province spagnole o dei dipartimenti francesi. Se mai va notato che alcuni Paesi hanno scelto di istituire governi di rango provinciale molto più piccoli, come è il caso della Germania che, nelle aree rurali, ha oltre 300 governi intermedi (Kreise) tra i Länder e i comuni. Una delle classiche obiezioni alle province italiane è che, essendo state disegnate artificialmente dallo Stato per ragioni di controllo, comprendono territori troppo ampi e fortemente disomogenei sul piano economico e geografico. Paradossalmente sono proprio alcune delle – criticatissime – nuove province (come quelle di Biella, Lodi o Prato) a presidiare gli ambiti territoriali più omogenei.

Dall’uniformità alla differenziazione

Nel 1970 il sistema italiano, conformemente alla sua matrice napoleonica, era ancora basato su una completa uniformità: ogni ente di governo dello stesso livello era dotato della medesima struttura organizzativa ed era chiamato a svolgere le stesse funzioni (con l’unica importante eccezione delle regioni a statuto speciale). L’uniformità del sistema era stata fortemente criticata perché troppo semplice. L’esprit de géometrie che la caratterizzava tendeva a cozzare con una realtà formata da comuni di diversissima taglia (dai paesini di poche anime alle grandi metropoli) che era assurdo dotare dei medesimi strumenti organizzativi e degli stessi compiti. E in effetti, con il tempo, l’uniformità è stata progressivamente attenuata. Numerose leggi di riordino delle funzioni amministrative tra i livelli di governo in uno specifico settore hanno cominciato ad assegnare certe competenze soltanto ai comuni al di sopra di un certo numero di abitanti oppure alle comunità montane o alle associazioni di comuni. Anche sul piano formale, quindi, i comuni maggiori hanno finito per assumere funzioni diverse e più complesse dei comuni più piccoli.

Contro il principio di uniformità si è affermato il principio di differenziazione, introdotto poi nell’art. 118 Cost. con la riforma del 2001, in base al quale nell’attribuzione di una funzione amministrativa si deve considerare la concreta capacità di governo degli enti riceventi.

Un’ulteriore, e potenzialmente più profonda, rottura dell’uniformità è venuta dal nuovo art. 116 Cost., che ha dato la possibilità di concedere a una singola regione, su sua richiesta, «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia». Con questa apertura l’Italia avrebbe potuto incamminarsi, come la Spagna, verso un ‘regionalismo differenziato’ di tipo dinamico. A dieci anni dalla riforma nessuna concessione di questo tipo era avvenuta, malgrado la richiesta formale avanzata nel 2006 dalla Lombardia e dal Veneto (evidentemente, nel frattempo, il clima era cambiato).

Nuovi livelli di governo sovra e subcomunali

Un ulteriore elemento di complessità del sistema è dato dal numero dei livelli di governo. Prima della nascita delle regioni ne esistevano solo due (le province e i comuni); dopo il 1970 diventano tre (le regioni, le province e i comuni). Ben presto, però, un quarto livello di governo comincia a insinuarsi nello spazio compreso tra le province e i comuni, sia pure non in tutto il territorio nazionale e con forme istituzionali diverse. È questa la conseguenza diretta della frammentazione dei comuni italiani: si creano enti intermedi perché ci sono funzioni che non possono essere svolte né dalla provincia che è troppo grande, né dai singoli comuni che sono troppo piccoli.

Un anno dopo l’istituzione delle regioni ordinarie, la legge nazionale istituisce le comunità montane per offrire la possibilità di promuovere lo sviluppo e gestire i servizi nelle zone di montagna spesso in via di spopolamento. Le comunità montane sono concepite come associazioni obbligatorie di comuni i cui organi sono eletti in secondo grado dai comuni partecipanti. La loro concreta costituzione è rimessa alle regioni che ne definiscono il numero e i confini. Nascono così 350 nuovi enti che comprendono oltre la metà dei comuni italiani (fig. 3)

Vent’anni dopo, le comunità montane sono affiancate da un altro ente intermedio: le Unioni di comuni. Si tratta questa volta di associazioni volontarie a cui comuni confinanti possono delegare lo svolgimento di alcune funzioni. Dopo una falsa partenza nel 1990 (la legge 142 le aveva previste come tappa intermedia in vista della fusione dei comuni aderenti e per questo avevano ottenuto scarso seguito), le Unioni di comuni decollano, grazie alla l. 3 ag. 1999 nr. 265 che abolisce questo vincolo, e crescono di anno in anno. Alla fine del 2012 erano 370 e coinvolgevano quasi 2000 comuni (un quarto del totale) e 7 milioni di abitanti (fig. 4). La maggior parte di esse sono piccole aggregazioni di comuni minori, ma alcune comprendono realtà urbane che superano i 100.000 abitanti. Il panorama dell’intercomunalità non finisce però qui. Mentre le comunità montane e le Unioni di comuni sono entità tendenzialmente generaliste, esistono numerosi organismi intercomunali che si occupano della gestione di specifici servizi, come per es. i consorzi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti o quelli per l’erogazione di servizi sociali.

Un ulteriore livello di governo, questa volta subcomunale, si aggiunge nel 1976. Nascono infatti i consigli di circoscrizione, direttamente elettivi, che sono obbligatori per i comuni con più di 100.000 abitanti e facoltativi per i comuni compresi tra 30.000 e 100.000 abitanti. In alcune grandi città i consigli di circoscrizione (chiamati anche municipi o municipalità) vengono progressivamente dotati di risorse e di competenze dal proprio comune e riescono a ritagliarsi un ruolo di governo nei loro quartieri.

Nella maggior parte dei casi le circoscrizioni ricevono scarse dotazioni e devono accontentarsi di una posizione marginale.

I livelli subnazionali di governo sono quindi diventati quattro nelle aree urbane, nelle zone di montagna e in quelle in cui piccoli comuni hanno dato vita a un’Unione (tab. 3). Il quadro non è però del tutto completo perché nello stesso periodo sono nate autorità settoriali su scala sovraregionale (come le autorità nazionali o interregionali di bacino) o subprovinciale (come le autorità d’ambito), che si prenderanno in esame più avanti.

Le metropoli invisibili

I governi di scala metropolitana sono, invece, un elemento di complessità mancato o, da un altro punto di vista, uno dei clamorosi fallimenti delle riforme istituzionali in Italia.

Quando si venne disegnando la maglia dei comuni, le metropoli non esistevano. Con lo sviluppo dell’urbanizzazione, che stava travalicando i confini amministrativi dei municipi preesistenti, in un primo tempo si procedette a espandere il perimetro del comune centrale mediante l’annessione dei municipi circostanti: nacquero così, negli anni Trenta, la Grande Genova, la Grande Milano, la Grande Roma. Ma di fronte alla rapida inurbazione del secondo dopoguerra provocata dal processo di industrializzazione e dalle conseguenti migrazioni interne, si resero necessarie misure più complesse che riuscissero nello stesso tempo a garantire politiche comuni su alcuni aspetti e a salvaguardare, su altri, la specificità dei diversi centri che componevano l’area metropolitana. Le metropoli sono infatti aggregazioni policentriche in cui si verifica una particolare concentrazione di problemi e di opportunità che richiedono, a loro volta, la concentrazione di risorse e di poteri: per distribuire le funzioni (quelle pregiate e quelle sgradevoli) sul territorio, per organizzare le attività a servizio della metropoli (aeroporti, autostrade, trasporti pubblici, servizi idrici, raccolta e smaltimento rifiuti, musei, parchi, banda larga, wi-fi ecc.) e per attrarre flussi finanziari e turistici e insediamenti di pregio (università, centri di ricerca) nel quadro di una crescente competizione internazionale tra le città. Negli altri Paesi europei, fin dagli anni Sessanta, furono messe in atto diverse forme di governo metropolitano (Bobbio 2002), spesso risultate instabili. In Italia, dopo un dibattito ventennale, la legge 142 del 1990 opta per l’istituzione, in nove aree metropolitane designate dalla legge stessa (Torino, Genova, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Bari), di un ente di governo (la città metropolitana) direttamente elettivo, che avrebbe sostituito la provincia ponendosi al di sopra dei comuni dell’area, e dispone nello stesso tempo la suddivisione dei comuni capoluogo in amministrazioni comunali di minori dimensioni, per evitare uno squilibrio eccessivo all’interno dell’area stessa. Ma nei vent’anni successivi, quindi fino al 2010, nessuna delle nove città metropolitane previste è stata istituita. La legge aveva affidato alle regioni il compito di definire i confini delle aree metropolitane e di dare impulso alla loro attivazione, ma contrapposizioni e incertezze hanno generato ovunque lo stallo.

Quasi tutti i governi successivi hanno cercato di sbloccare la situazione, proponendo, e talvolta introducendo per via legislativa, correzioni che rendessero più probabile la formazione dei nuovi enti metropolitani, ma nessuna di queste misure ha avuto qualche effetto. È inutile dire che anche la scelta di includere le città metropolitane nella Costituzione con la riforma del titolo V del 2001 è risultata del tutto velleitaria.

Trattandosi di un caso irrisolto, sulla questione delle città metropolitane in Italia e sulle sue possibili soluzioni si è svolta un’ampia riflessione. Se l’insuccesso della riforma è spesso attribuito a un disegno istituzionale troppo rigido, uniforme e pretenzioso, va anche detto che un nuovo centro di potere metropolitano, comunque costituito, tende a provocare reazioni di rigetto da parte di tutti gli attori istituzionali coinvolti. Come ha scritto uno studioso inglese, «la dura verità è che nessuno ama davvero i governi metropolitani e che ci sono pochissimi gruppi che hanno interesse a promuoverli e a sostenerli» (Sharpe 1995, p. 27). Le città metropolitane sono istituzioni ingombranti per la loro dimensione e per il peso politico che possono esercitare. Esse hanno incontrato ostilità e diffidenze da parte delle regioni e soprattutto delle province che avrebbero perso la loro influenza proprio sulle aree più importanti e più ricche dei loro territori. E non sono sempre state ben viste neppure dai comuni delle periferie metropolitane, per il timore di veder confermata la loro subalternità rispetto al capoluogo.

Siccome però la necessità di politiche su scala metropolitana rimaneva evidente, in alcuni casi si è cercato di dare vita a conferenze metropolitane sulla base di un accordo volontario tra i comuni dell’area (il caso più importante è stato quello di Bologna); ma queste forme di coordinamento hanno in genere avuto vita breve. Più efficace è stata la costituzione di agenzie metropolitane (spesso a geografia variabile) a cui è stata affidata, di volta in volta, la gestione di una particolare attività. Esse hanno permesso di compensare – sia pure in piccola parte – la mancata istituzione delle città metropolitane.

La ripartizione delle competenze: verso il modello cooperativo

Benché il legislatore si sia concretamente impegnato, di volta in volta, a stabilire precise linee di demarcazione tra le competenze dei diversi livelli di governo secondo il principio della separazione, nella pratica quei confini hanno fatto fatica a reggere e si è instaurato piuttosto un sistema di condivisione e di compartecipazione, secondo il modello cooperativo (Bobbio 2002). Questo è avvenuto soprattutto nelle politiche che affrontavano problemi nuovi (per es. ambiente e immigrazione) o che tendevano a riformulare in modo nuovo problemi antichi (per es. sviluppo economico, sicurezza, servizi sociali, servizi idrici). La tecnica consolidata che consisteva nel ripartire le competenze sulla base di cataloghi di materie ‒ come aveva fatto l’art. 117 Cost. per stabilire la divisione del lavoro tra Stato e regioni e la legge 142 del 1990 per identificare i compiti dei comuni e delle province ‒ aveva finito per tracciare confini statici, di incerta individuazione, destinati a saltare di fronte all’emergere di problemi complessi. Spesso, su una medesima materia (ambiente, opere pubbliche, servizi sociali ecc.), la legge ha finito per distribuire qualche funzione tra tutti i livelli di governo che, pur avendo compiti diversi (per es. programmazione, indirizzo, provvedimenti concreti di gestione), si sono venuti a trovare in condizione di interdipendenza.

La riprova di questo crescente intreccio è data dal parallelo sviluppo di sedi di concertazione intergovernativa. A livello nazionale, come abbiamo già visto, si è avvertita la necessità di creare una sede permanente di confronto sull’attività legislativa dello Stato tra lo Stato e le regioni e poi tra lo Stato e gli enti locali (ossia il sistema delle conferenze). Ma ancor più ampia è stata la diffusione di strumenti concertativi e pattizi a livello locale su specifici interventi che richiedessero qualche forma di coordinamento tra governi, anche di livello diverso: gli accordi di programma introdotti dalla legge 142, le conferenze dei servizi (l. 7 ag. 1990 nr. 241) e gli innumerevoli dispositivi contrattuali per lo sviluppo (patti territoriali, contratti d’area) o per la riqualificazione urbana (progetti integrati, contratti di quartiere) e quelli per la gestione degli interventi pubblici tra Stato e regioni (intese istituzionali di programma, accordi di programma quadro), le nuove forme di programmazione concertata delle politiche sociali a livello locale, come nel caso dei piani di zona (Bobbio 2000). La frammentazione istituzionale da un lato e la condivisione delle competenze dall’altro hanno generato la diffusione di pratiche cooperative, di tipo negoziale e concertativo, che hanno toccato il loro apice alla fine degli anni Novanta.

La struttura tripolare delle relazioni intergovernative

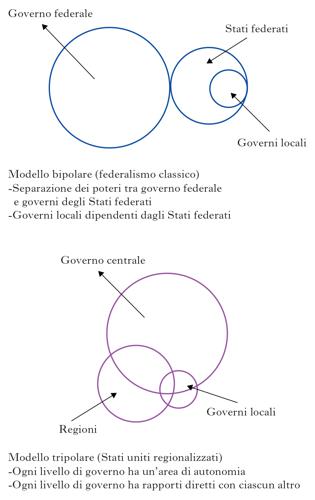

Con la nascita delle regioni il sistema istituzionale italiano avrebbe potuto assumere la fisionomia bipolare, propria degli Stati federali classici. Secondo questo modello (v. fig. 5) le istituzioni fondamentali sono solo due: il governo federale e le entità federate; i governi locali sono regolati esclusivamente da queste ultime e non intrattengono rapporti istituzionali diretti con il governo centrale. Nella Costituzione americana le municipalità e le contee non sono neppure citate e sono perciò considerate come creatures of the States dai quali dipendono integralmente, e così avviene in Canada. In altri Stati federali (Germania, Svizzera) gli enti locali sono protetti dalla costituzione, ma le loro circoscrizioni territoriali, le loro strutture organizzative e le loro competenze sono definite dai governi di rango regionale. In altre parole i governi locali ‘stanno dentro’ alle regioni e interloquiscono in linea di massima solo con esse.

L’Italia, con la regionalizzazione, ha imboccato un’altra strada. Le regioni non si sono sostituite allo Stato come punto di riferimento degli enti locali, i quali hanno perciò continuato a mantenere un legame diretto con il governo centrale e, in particolare, con il Ministero dell’Interno che ha da sempre una propria ripartizione amministrativa dedicata alla gestione del rapporto con i comuni e le province.

Non sono mancate, anche in Italia, perorazioni a favore di un sistema più semplice che ricalcasse quello del federalismo classico. Per i sostenitori di questa posizione, l’assetto attuale si configura come «un sistema tolemaico: tutto ruota attorno al pianeta-Stato centrale […] tutti [regioni, province e comuni] corrono [verso di lui] a rivendicare poteri, contrattare risorse» (Mariucci 1996, p. 19), mentre una soluzione bipolare consentirebbe di rafforzare l’autonomia regionale rispetto al governo centrale e di configurare un sistema più forte e più libero rispetto a un centro che nel caso italiano si presenta come particolarmente inefficiente.

Ma una soluzione di questo tipo è stata adottata soltanto nelle cinque regioni a statuto speciale che – fin dall’origine in Sicilia e a partire dagli anni Novanta nelle altre quattro – dispongono di una competenza esclusiva in materia di ordinamento dei ‘propri’ enti locali, come mostra il caso della Sardegna che nel 2001 ha istituito quattro nuove province o quello della Sicilia che nel 2013 le ha completamente abolite (anche se in termini alquanto fumosi). Se le regioni speciali si avvicinano, sotto questo aspetto, alle prerogative degli States americani o dei Länder tedeschi, per tutte le altre regioni il modello tripolare (fig. 5) ha resistito senza incrinature. Lo Stato si è tenuto stretto il ruolo di controllo sugli enti locali (soprattutto finanziario, ma anche di ordine pubblico – si pensi al potere di scioglimento dei consigli comunali per mafia). E, dal canto loro, i comuni e le province hanno sempre resistito (e con successo) a essere ricondotti sotto l’ala delle regioni. Da parte loro il ‘centralismo regionale’ è più temuto del ‘centralismo statale’ perché più vicino e quindi più insidioso. Il risultato è che i governi locali sono periferie di due ‘centri’ a cui hanno egualmente accesso, da cui ricevono risorse e a cui devono rendere conto. Questo assetto, notevolmente più complesso, ha ricevuto una sanzione formale con l’istituzione della Conferenza Stato-città nel 1996 ed è stato pienamente riconfermato dalla riforma costituzionale del 2001 che ha affidato allo Stato la competenza esclusiva su «legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane» (art. 117, 1° co, lett. p), lasciando alle regioni la possibilità di intervenire su altri aspetti (per es., trasferimento di competenze amministrative, l’associazionismo intercomunale ecc.). D’altronde nell’annosa e irrisolta discussione sull’istituzione di un senato federale non si è mai pensato a una camera alta che rappresentasse esclusivamente le regioni (come avviene negli Stati Uniti o in Germania), ma si è sempre ipotizzato di riservare una qualche presenza anche agli enti locali.

È da notare che questo intreccio tra Stato, regioni ed enti locali caratterizza anche gli altri Stati unitari regionalizzati, come la Spagna e la Francia. È un segno della forza che in questi Paesi mantiene lo Stato centrale, ma è anche la prova dell’elevato status politico – per dirla con Page (1991) – di cui godono gli enti locali e che consente loro di sfuggire all’incapsulamento nelle regioni.

La diffusione delle agenzie locali specializzate

C’è un ultimo aspetto che ha contribuito, forse più di tutti gli altri, ad accrescere la complessità del sistema. Si tratta della diffusione di enti, agenzie, organismi, istituzioni, fondazioni, società di varia natura che gestiscono specifiche politiche pubbliche su scala locale con qualche margine di autonomia rispetto agli enti locali canonici. Non si tratta di un fenomeno specificamente italiano. Per es. negli Stati Uniti metà delle entità classificate come governi locali è costituita dagli special districts e dagli school districts, ossia da enti settoriali che si occupano di parchi pubblici, trasporti, porti, piscine, biblioteche, acquedotti, scuole e altro. Nel Regno Unito, sotto l’influsso del New public management, è fiorita attorno ai governi locali una miriade di quangos (quasi-autonomous non-governmental organisations), agenzie, corporation.

Molte di queste agenzie specializzate hanno in Italia una lunga storia alle spalle (per es. le università, le camere di commercio, le aziende municipalizzate, i teatri lirici). La loro ulteriore crescita nell’ultimo mezzo secolo dipende da svariati fattori. Innanzitutto dall’espansione dell’intervento pubblico: l’avvento di nuove politiche ha spesso comportato la creazione di specifiche entità che se ne facessero carico sul piano locale. La nascita del sistema sanitario nazionale, per es., ha comportato l’istituzione delle Unità sanitarie locali (USL, poi tramutate in Aziende, ASL). La politica di difesa del suolo avviata nel 1989, dopo vent’anni di tentativi andati a vuoto, ha fatto nascere tre tipi di autorità di bacino (nazionali, interregionali e regionali) con poteri di governo del bacino idrico.

In secondo luogo la perdurante frammentazione dei comuni ha comportato lo sviluppo di aziende consortili per l’erogazione di servizi (per es. raccolta e smaltimento rifiuti, servizi sociali, trasporti pubblici ecc.) che i singoli municipi da soli non avrebbero potuto garantire. I patti per lo sviluppo locale hanno spesso prodotto la nascita di agenzie intercomunali per lo sviluppo.

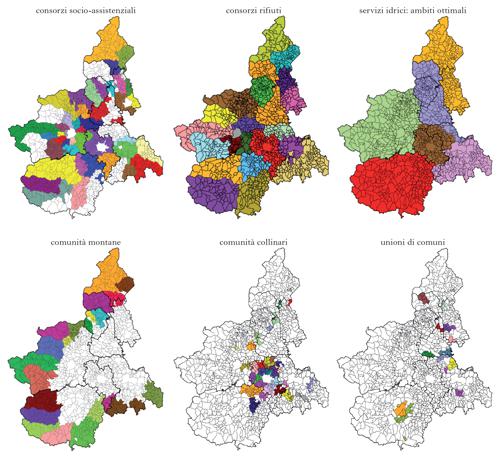

Altre entità funzionali sono nate, in terzo luogo, a partire dagli anni Novanta, per rispondere alla prescrizione del New public management circa la separazione tra programmazione ed erogazione, allo scopo di eliminare intrecci perversi tra controllori e controllati e di garantire la competizione tra le imprese erogatrici. Così la legge Galli di riforma dei servizi idrici (l. 5 genn. 1994 nr. 36), con l’intento di superare la frammentazione degli acquedotti, ha istituito le autorità d’ambito (espressione dei comuni interessati) con il compito di programmare lo sviluppo del servizio nell’intero ambito ottimale e di affidarne la gestione a operatori con sufficiente capacità industriale. In modo analogo il decreto Ronchi sui rifiuti (d. legisl. 5 febbr. 1997 nr. 22) ha stabilito il principio di autosufficienza di ogni «ambito ottimale», presidiato a sua volta da un’autorità d’ambito. Alcune regioni, del resto, hanno istituito, con il medesimo intento, autorità metropolitane per i trasporti pubblici. Lo sviluppo delle autonomie funzionali ha reso più complessa la geografia amministrativa italiana: le circoscrizioni in cui operano le ASL, le autorità di bacino, le autorità d’ambito per i servizi idrici e per i rifiuti, i consorzi e le agenzie intercomunali spesso non coincidono con nessuna delle ripartizioni territoriali esistenti. La mappa amministrativa di qualsiasi regione italiana presenta una pluralità di suddivisioni territoriali a seconda del tipo di politica che viene messa in atto (per la Regione Piemonte, v. fig. 6).

Il boom delle società partecipate

Gli indirizzi neoliberali hanno, inoltre, favorito la disarticolazione degli apparati pubblici e l’affidamento di compiti specifici a corporation separate dalla casa madre, gestite secondo modelli privatistici e spesso attraverso partenariati tra attori pubblici e privati. Nel corso degli anni Novanta le aziende municipalizzate sono state progressivamente trasformate in società per azioni, come del resto permetteva la legge 142 del 1990, per lo più sotto un solido controllo dell’azionista pubblico. Ma il processo di formazione (o di adesione) a società di capitali da parte dei comuni è andato ben oltre. Gli ultimi vent’anni hanno conosciuto una vera e propria esplosione di quello che, polemicamente, è stato chiamato ‘capitalismo municipale’. Nel 2010 un’indagine della Corte dei conti ha censito 5860 società partecipate dai comuni (Camera dei deputati 2012). Tenendo conto che i comuni italiani sono poco più di 8000 e che solo 2400 hanno più di 5000 abitanti, quella cifra appare di tutto rilievo. Le partecipate costituiscono un insieme quanto mai vario. Circa la metà di esse gestisce i servizi a rete tipici delle tradizionali municipalizzate (acqua, energia elettrica, gas, trasporti, raccolta e smaltimento rifiuti), altre svolgono attività disparate quali asili, assistenza domiciliare, cimiteri, mense e trasporti scolastici, impianti sportivi, parcheggi, teatri, verde pubblico, manutenzione del patrimonio immobiliare, farmacie e molte altre. Tra di esse vi sono società minuscole e grandi imprese multiutility come Iren, ACEA, Hera, A2A, emerse per lo più dalla fusione di ex municipalizzate che operano ormai in tutto il mondo in competizione con le grandi multinazionali del settore e che costituiscono una rilevante fonte di reddito per i comuni azionisti.

La tumultuosa espansione delle società partecipate ha in genere ricevuto cattiva stampa, anche se per ragioni diametralmente opposte.

Secondo una prima posizione critica, le partecipate costituiscono un’indebita intrusione del potere politico (in questo caso, municipale) nelle logiche di mercato. I comuni azionisti tendono a privilegiare le ‘loro’ società mediante affidamenti in house, erigendo barriere all’ingresso di operatori privati, con il risultato di fornire servizi meno efficienti e più costosi e di protrarre un perverso intreccio tra controllori e controllati. Oltretutto – prosegue questo orientamento critico – molte di queste società sono nate per eludere i vincoli finanziari del patto di stabilità e per estendere gli incarichi a disposizione del ceto politico locale. Rappresentano quindi nello stesso tempo un’intrusione della politica nel mercato e uno stratagemma per aggirare le politiche di rigore finanziario.

Questo punto di vista ha prevalso nella legislazione nazionale degli ultimi anni che a più riprese ha cercato di porre limiti all’azionariato pubblico comunale e di imporre l’espletamento di gare per l’affidamento dei servizi, anche sulla base delle direttive europee sulla tutela della concorrenza, giungendo a misure particolarmente drastiche con il decreto legge Ronchi del 2009. Nello stesso tempo il governo si è proposto di combattere l’eccessiva complessità del sistema e la sua funzione elusiva, ponendo vari vincoli alla gestione delle società e vietando, con la manovra estiva del 2011, il ricorso a questo strumento per comuni con meno di 30.000 abitanti.

Il capitalismo municipale è stato osteggiato anche per una ragione opposta, ossia perché esso tende a piegare la fornitura di servizi pubblici a una logica commerciale. Il passaggio da aziende pubbliche a società di capitale, spesso con l’apporto di soci privati, costituisce una privatizzazione strisciante che subordina la gestione dei beni comuni (come l’acqua o l’ambiente) alla produzione del profitto, affievolisce il controllo della collettività e snatura la democrazia locale. Sulla base di questi presupposti è nata la campagna per l’‘acqua bene comune’ che ha portato al referendum sull’acqua (ma in realtà sulla gestione del servizi pubblici) del 2011 e all’abrogazione delle norme sulla privatizzazione dei servizi pubblici contenute nel decreto Ronchi del 2009.

Sia i sostenitori del mercato e del rigore finanziario sia i sostenitori dei beni comuni hanno avversato il capitalismo municipale, i primi in quanto ‘municipale’, i secondi in quanto ‘capitalismo’. Paradossalmente entrambi hanno spinto verso la semplificazione del sistema sollecitando la riduzione del ricorso alle società, mediante il ritorno di molte attività all’amministrazione comunale o, all’inverso, mediante la dismissione delle partecipazioni.

Non va comunque dimenticato che si sta analizzando «un fenomeno di vastissime dimensioni, non solo per numero delle partecipate, ma anche, e soprattutto, per quota di mercato interessata e per numero di addetti» (Agus, Del Gatto, Screpanti, 2012, p. 22). Non è quindi strano che la lobby degli amministratori locali e delle imprese partecipate sia risultata abbastanza forte da ottenere deroghe ed eccezioni e ostacolare l’attuazione delle leggi nazionali e anche dei risultati del referendum. La partita appare ancora aperta. Sulla dismissione delle società appare più influente la crisi finanziaria che sta spingendo molti comuni a cedere le proprie partecipazioni per ridurre il livello di indebitamento.

La svolta della semplificazione

In conseguenza di queste molteplici trasformazioni, all’inizio del nuovo secolo il sistema degli enti locali appariva caratterizzato da una notevole complessità: era un insieme frammentato, multilivello (e per giunta con numerosi livelli), a geografia variabile, costellato da una pluralità di organismi settoriali e di partenariati pubblico-privato, formato da governi in condizione di interdipendenza, in cui le decisioni più importanti dovevano essere prese attraverso sedi più o meno formalizzate di consultazione o concertazione reciproca.

Questa tendenza comincia ad attenuarsi nel primo decennio del nuovo secolo: aumenta l’insofferenza per la complessità delle istituzioni periferiche e le spinte verso una loro semplificazione riescono ad affermarsi prima di tutto nel dibattito pubblico, dove assumono rapidamente una posizione egemonica, e poi anche in decisioni formali. Il tentativo più sistematico viene compiuto dal ministro per la semplificazione, Roberto Calderoli: ma la sua ‘carta delle autonomie’ viene approvata da una sola camera nel 2010 e poi si arena, anche se numerose misure in essa contenute verranno poi riprese nei provvedimenti successivi. In realtà la svolta si realizza per piccoli strappi, attraverso disposizioni affogate tra le centinaia di commi delle leggi finanziarie o inserite in provvedimenti urgenti per il risanamento della finanza pubblica. La loro collocazione lascia intendere che esse siano rivolte alla lotta agli sprechi e al risparmio. E questo sembra giustificare il clima di emergenza che le circonda e l’approssimazione di molte formulazioni.

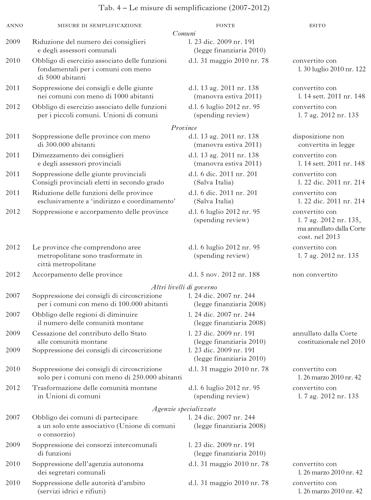

Nella tabella 4 sono sintetizzate le principali tappe di questo processo. Come si può vedere, le misure si accavallano, vengono aggiustate incrementalmente o addirittura contraddette qualche mese dopo; talvolta non riescono a passare perché una disposizione viene cancellata in sede di conversione, perché il decreto decade, o perché interviene una pronuncia di incostituzionalità. La loro attuazione è spesso differita nel tempo e poi ulteriormente prorogata. Malgrado il carattere estemporaneo e affannoso di questa produzione legislativa, non è impossibile scorgere un disegno complessivo che mira a una drastica semplificazione del sistema o, potremmo dire, a un generale disboscamento per quanto riguarda: a) i piccoli comuni; b) le province; c) i livelli di governo diversi da quelli canonici; d) le agenzie specializzate.

I piccoli comuni. Mentre fino ad allora si era cercato di contrastare la frammentazione, incentivando l’associazionismo volontario dei comuni (e, come abbiamo, visto non senza un certo successo), ora si passa – per così dire – alle maniere forti. I comuni con meno di 5000 abitanti sono obbligati, sia pure gradualmente, a gestire le funzioni fondamentali in forma associata: a regime non faranno quasi più nulla in proprio. I comuni piccolissimi (sotto i 1000 abitanti) sono ridotti a un puro presidio simbolico: rimane il sindaco, ma scompaiono consiglio e giunta.

Le province. Il punto di attacco più ambizioso della manovra semplificatrice consiste nell’obiettivo di sopprimere le province, ossia un livello di governo storico e per giunta garantito dalla Costituzione. Il tentativo, pur godendo di una base larghissima di consenso nel Paese, non è finora riuscito ad andare del tutto in porto. Poiché si tratta di una vicenda particolarmente significativa la affronterò più avanti in un paragrafo a essa dedicato.

I livelli di governo diversi da quelli canonici. La scure della semplificazione si abbatte su due istituzioni create negli anni Settanta: le comunità montane e gli organi del decentramento comunale (consigli di circoscrizione).

La legge finanziaria per il 2008 impone alle regioni di ridurre drasticamente il numero delle comunità montane secondo i criteri indicati dalla legge stessa e, due anni più tardi, quando le regioni hanno concluso la loro opera di riorganizzazione quasi dimezzandone il numero (da 350 a 200), una nuova legge finanziaria dispone che i finanziamenti statali per la montagna non siano più destinati alle comunità montane, decretandone di fatto la fine. Tuttavia, essendo intervenuta una sentenza di annullamento della Corte costituzionale nel 2012, con il decreto della spending review (d.l. 6 luglio 2012 nr. 95), il governo Monti si è trovato costretto a salvare le comunità montane trasformandole in Unioni di comuni.

La stessa legge finanziaria per il 2008 limita la costituzione obbligatoria dei consigli di circoscrizione ai comuni con più di 250.000 abitanti (sono solo 12), mentre prima il limite era fissato a 100.000 (erano 46); riserva la facoltà di istituirli ai comuni con più di 100.000 abitanti (sono 34), mentre in precedenza questa possibilità era concessa ai comuni con più di 30.000 abitanti (erano 261). Due anni dopo la legge finanziaria per il 2010 li abolisce completamente, poi una legge successiva, sempre nel 2010, li ripristina, ma soltanto per i comuni più grandi (oltre i 250.000 abitanti).

Le agenzie specializzate. Tra il 2009 e il 2010 sono soppresse le autorità d’ambito per i servizi idrici e i rifiuti e i consorzi intercomunali di funzioni, ma non quelli di servizi, determinando una complessa diatriba su come distinguere gli uni dagli altri.

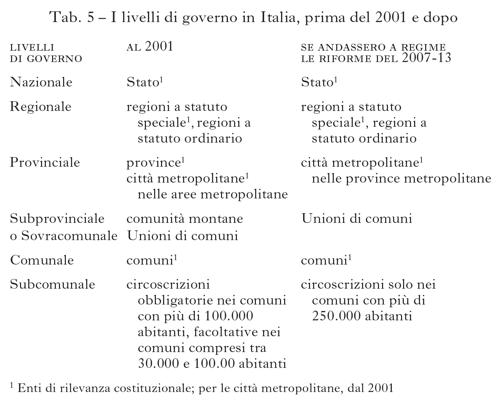

Nel complesso la strategia di semplificazione sembra abbastanza chiara. Essa ha l’obiettivo di ricondurre agli enti locali canonici (anzi al solo comune, perché la sopravvivenza della provincia è in discussione) tutte quelle che erano state definite, dalla legge del 2009 sul federalismo fiscale, come funzioni fondamentali, eliminando i corpi intermedi, le agenzie specializzate, i consorzi che si erano venuti a frapporre tra i comuni e le province, nonché gli organismi del decentramento comunale (tranne che per le 12 maggiori città) e salvando solo le Unioni di comuni che (una volta assorbite le comunità montane) diventano l’unico strumento per la gestione associata delle funzioni tra i comuni. La semplificazione dei livelli di governo è schematizzata nella tabella 5 che confronta la situazione esistente nel 2001, ossia nel momento culminante del processo di complessificazione, e quella che potrebbe risultare se andassero a regime le riforme avviate tra il 2007 e il 2013.

Tra politicizzazione e spoliticizzazione

I governi locali sono esposti a una continua oscillazione tra politicizzazione e spoliticizzazione. Una tesi ricorrente sostiene, infatti, che le scelte locali siano sostanzialmente diverse da quelle nazionali perché, essendo di taglia più modesta, non hanno bisogno della contrapposizione politica – per es. quella classica tra destra e sinistra – e che, anzi, la lotta politica condotta a livello locale rischi di degenerare nella litigiosità tra le fazioni, nel clientelismo e nella corruzione. Secondo questo punto di vista, i problemi locali, a differenza di quelli nazionali, possono essere affrontati più convenientemente con soluzioni tecniche e con il ‘buon governo’ senza coloriture partitiche, secondo l’efficace formula dei riformatori americani di fine Ottocento: «there is no democratic or republican way to pave streets». Come ebbe a scrivere uno di loro nel 1890: «[una cattiva teoria afferma che] la città è un corpo politico e che i suoi affari interni hanno a che fare con i partiti nazionali e con le questioni nazionali. La mia obiezione fondamentale è che una città è un’azienda [corporation]; che non ha niente a che fare con gli interessi politici nazionali; e che in tale ambito i simboli e le attività dei partiti politici sono del tutto fuori luogo. I problemi della città non sono problemi politici. Essi riguardano il tracciato delle strade, la costruzione di edifici, l’igiene pubblica, gli acquedotti, le fognature, la distribuzione del gas e dell’elettricità, […] la gestione dei parchi, dei viali, delle biblioteche e dei musei. Poiché il compito della città è quello di creare e gestire le proprietà comunali, esso dovrebbe essere assolto da coloro che le hanno create e che pertanto si sentono fortemente impegnati in tale compito. Invece, la teoria secondo cui la città è un corpo politico finisce per affidarne il controllo a una massa di contadini analfabeti rastrellati di fresco tra le paludi irlandesi, tra le miniere boeme o tra i covi di briganti italiani». (White 1890, ripubbl. 1961, p. 213-14).

Nessun Paese è rimasto completamente immune, almeno in certi frangenti storici, da questa deriva tecnica e antipolitica. Per es. in Francia il sindaco, che pure emerge da una competizione interpartitica, finisce per presentarsi come notabile capace di rappresentare l’insieme degli interessi della sua comunità. La sua connotazione di partito, molto forte al momento dell’elezione, «tende progressivamente ad attenuarsi fino a scomparire quasi del tutto alle elezioni successive […] La costruzione del notabile determina la spoliticizzazione dell’azione municipale» (Mabileau 1996, p. 219).

Ma il caso più emblematico è quello degli Stati Uniti dove, tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento, il Progressive reform movement propugnò, con successo, nuovi assetti istituzionali allo scopo di contrastare la politicizzazione (e la corruzione) della vita politica locale dominata dalle macchine di partito (machine-politics), dando vita a forme di governo tecniche e apartitiche che hanno finito per fare scuola negli altri Paesi occidentali. Furono in particolare adottate, tra le altre, tre soluzioni che verranno riprese un secolo dopo anche in Italia, sia pure con alcune attenuazioni: la formula dello strong mayor, ossia del sindaco eletto direttamente e titolare esclusivo del potere esecutivo, che si contrappone alla formula tradizionale del weak mayor; la formula council-manager, in cui il potere esecutivo è demandato a un city manager reclutato sul mercato; e la formula della commission, in cui la municipalità è governata da un unico organo elettivo, di pochi membri, che la gestisce con le modalità tipiche di un consiglio di amministrazione.

Del resto, anche in Italia, l’ambivalenza tra politica e tecnica è ben radicata nel linguaggio comune: chiamiamo ‘amministrative’ le elezioni dei consigli comunali e provinciali per distinguerle dalle elezioni politiche che riguardano invece il Parlamento nazionale; e designiamo come ‘amministratori’ i sindaci e gli assessori. Il comune-amministrazione o, più recentemente, il comune-azienda, tendono a prendere il sopravvento sul comune-governo politico. È quanto è successo a più riprese agli enti locali italiani nel corso dell’ultimo quarantennio.

Durante la prima repubblica il pendolo rimase stabilmente spostato sul lato della politica. Se si escludono i piccoli comuni sotto i 5000 abitanti in cui vigeva un sistema elettorale drasticamente maggioritario e la competizione avveniva per lo più tra liste civiche (tendenzialmente apolitiche), i partiti politici nazionali hanno sempre dominato la scena nei governi locali. Essendo organizzazioni fortemente centralizzate, spesso le candidature più importanti, almeno nelle grandi città, venivano negoziate a Roma. Le coalizioni presenti nel governo nazionale tendevano a essere riprodotte in periferia e i rari esempi di coalizioni anomale diventavano oggetto di feroce polemica tra le forze politiche. Gli amministratori locali, secondo l’efficace espressione di Franco Cazzola (1991), erano «periferici», ma perfettamente «integrati» nel sistema politico nazionale. Con il progressivo indebolimento dei partiti storici, nel corso degli anni Ottanta, si affacciarono sulla scena governi centristi di coalizione particolarmente instabili perché esposti al continuo ricatto dei partiti minori e delle loro correnti. Tra il 1972 e il 1989 la durata media delle giunte comunali fu di 22 mesi negli allora 95 capoluoghi di provincia cioè circa un terzo della durata della consigliatura che era di 5 anni, ossia 60 mesi (Cazzola 1991). La dipendenza dei politici locali dagli equilibri nazionali e l’instabilità delle giunte ebbe l’effetto di indebolire il prestigio degli enti locali e di accentuarne la subalternità.