Ovidio, il poeta della migrazione

Ovidio, il poeta della migrazione

Le celebrazioni del bimillenario della morte di Ovidio si prestano a una riflessione sul distacco violento dalla propria patria ma anche sull’esilio come occasione di cambiamento e metamorfosi.

I grandi autori della letteratura latina disegnano con le loro origini un’Italia provinciale e semirurale, da Arpino a Volterra, da Verona alla campagna mantovana, dal Salento a Pesaro.

Forse anche per questo, perché prima o poi tutti emigrano verso la ville lumière della Roma imperiosa anche prima di essere imperiale, conservano nei confronti della patria adottiva uno sguardo tra il distaccato e il severo, un po’ censorio, pur sapendo benissimo che non esistono alternative, in Italia o altrove. Ovidio non fa eccezione nel percorso iniziale, ma si staglia per la peculiare intensità della sua immersione nella vita dell’urbs prima e poi, soprattutto, perché compie nella seconda parte della sua vita un doloroso viaggio all’indietro nello spazio e nel tempo.

Nell’immaginario occidentale dell’esilio letterario sono alcuni autori antichi a fornire gli archetipi. Cicerone, Seneca, Boezio, per esempio. Ma soprattutto lui, Ovidio, che della migrazione come esilio, come scoperta non desiderata dell’alterità, è rimasto anche agli occhi dei moderni il maestro incontrastato.

Non è difficile comprendere perché. Lasciando da parte quanti vogliono il suo esilio come pura fiction ricostruita a tavolino (si tratta di una teoria avvincente ma fuori strada), Ovidio fa dell’esilio il tratto principale della sua figura d’autore, e non solo della sua biografia. La descrizione dell’ultima notte a Roma, nella certezza della partenza. Il lungo viaggio per il mare in tempesta.

L’arrivo in un luogo lontano e ostile per antonomasia, un Mar Nero oggi meta di vacanze, ma allora, anche scontando di molto gli eccessi retorici delle sue descrizioni, un enorme balzo all’indietro per chi degli agi, ozi e lussi della Roma imperiale aveva fatto materia di vita e di poesia.

Non c’è bisogno di raccontare la vita di Ovidio sulle sponde del Mar Nero. Lo ha fatto lui stesso, molto bene, in 2 raccolte di poesia che la critica ha riscoperto con passione negli ultimi anni, le Lettere dal Ponto e i Tristia. Tristia è uno dei titoli più belli della poesia latina, che perde non poco nella traduzione italiana Tristezze. Quasi 2000 anni dopo, Tristia diventa nuovamente il titolo di una raccolta di poesie, quelle che Osip E. Mandelštam pubblica a Berlino nel 1922. Mandelštam percorre a ritroso il cammino di Ovidio, scrivendo i suoi Tristia prima dell’esilio che lo condurrà alla morte, ma già esiliato in se stesso, in scissione e fuga costanti da ogni appartenenza e ogni stabilità, addirittura profeta del suo esilio futuro. Del racconto di Ovidio Mandelstam assimila soprattutto la descrizione dell’ultima notte a Roma, i preparativi per la partenza, anche se la sua non è ancora imminente: «quando sente la parola ‘arrivederci’ chi sa quale tipo di separazione ci attende?».

La vita di Ovidio a Tomi ha attratto la fantasia creativa di autori recenti, affascinati dalla figura del poeta punito da un potere arrogante, il potere per antonomasia, quello di Augusto imperatore. Il mondo estremo di Christoph Ransmayr non è una biografia, ma una trasfigurazione, quasi un’ipostasi della vita di Ovidio. Una delle prime e più importanti recensioni a Ransmayr venne da Salman Rushdie, che proprio allora, alla fine degli anni Ottanta, iniziava a esplorare la dimensione ovidiana, metamorfica, dei suoi Versi satanici.

È splendida, poi, l’intuizione narrativa dello scrittore rumeno Marin Mincu nel suo bellissimo Diario di Ovidio, che racconta un Ovidio né lamentoso né disperato, ma finalmente libero di leggere dentro se stesso, di capirsi e di capire, di avviarsi in un cammino iniziatico che lo porterà all’abbandono della materialità del corpo, alla fusione con lo spirito.

Questo Ovidio riflessivo arriva quasi a confessare di aver voluto il suo esilio: è labile il confine tra esilio e migrazione, che in questo caso finisce per diventare trasmigrazione. Dice Ovidio, l’Ovidio di Mincu: «Ho scelto Tomi per cambiare in modo radicale la mia esistenza». Si noti: «ho scelto». O ancora: «sono riuscito a essere molto intrigante, a tessere innumerevoli inganni. Avevo capito che nessuno avrebbe compreso il mio bisogno di cambiare, di lasciare tutti per nuove esperienze».

‘Nuove esperienze’, come le ‘nuove forme’ che si esplorano nelle Metamorfosi. L’esilio di Ovidio, anche nella sua narrazione moderna, non è mai solo materia biografica, ma sempre anche poetica. Perché il poeta del cambiamento, del fluire continuo dei corpi e delle emozioni, vede naturalmente la migrazione come metamorfosi. Ovidio sul Mar Nero assomiglia a uno dei suoi personaggi che dopo il cambiamento – spesso, anzi sempre, violento – del loro aspetto fisico in animali o piante mantengono intatta la loro psicologia precedente, quella umana. Lasciando dietro di sé la Roma mondana dei teatri e dei salotti Ovidio lascia anche un corpo che ormai non è più suo, e dal suo nuovo orizzonte ai confini del mondo osserva – da fuori appunto – la sua vecchia città e la sua vecchia identità.

Su quelle sponde che forse non possiamo semplicemente dire inospitali – se appunto Ovidio in qualche modo le ha ‘volute’– Ovidio incontra le tracce di un altro potente archetipo della migrazione, questo sì tragico in senso letterale. Le rive del Ponto Eusino sono le spiagge di Medea, che emigra felice dalla sua Iolco ma in Grecia arriva esule e pronta alla vendetta. I 2 grandi esuli si incontrano in un percorso a incastro, entrambi pronti a gettare il loro sguardo sul mondo con lo sguardo diffratto di chi ha cambiato mondo.

Proprio in questa duplicità di prospettive e punti di vista risiede forse la ricchezza epistemologica più forte dell’esilio ovidiano, che crea un ‘altro’ dentro al ‘sé’, che da unità crea duplicità o molteplicità, che scompone e diffrae l’io, causando ora l’ebbrezza del polimorfismo o la tragedia della nostalgia. Mincu delinea bene il percorso che porta Ovidio alla migrazione finale verso la trascendenza del corpo. E lo fa non a caso complice il contesto geografico esotico, quel nord-est ai confini del mondo che per i Greci e i Romani era sede di esperienze straordinarie, anzi era la sede della migrazione finale, quella dell’anima dal corpo. Nel territorio appena intuito che dal nord della Grecia si spingeva poi a est fino a lambire l’India, già i Greci collocavano la patria degli sciamani, i maestri dell’ekstasis, del distacco del corpo dall’anima.

Secondo la tradizione, ogni anno Apollo lasciava d’inverno la sua sede di Delfi e migrava verso nord per visitare la terra degli Iperborei.

Lasciava, per la precisione, l’umbilicus mundi, il centro del mondo, dove prestava la sua opera di mediatrice tra il mondo dei superi e quello degli inferi una profetessa che molto aveva a che fare con gli sciamani, la Pizia. Ed è sciamanico proprio questo concetto di un centro del mondo dove la terra, il cielo e le caverne dell’Acheronte si congiungono. È lì che gli sciamani si dirigono per poter migrare da un mondo all’altro, abbeverarsi a fonti segrete di sapienza, condurre le anime nelle loro peregrinazioni, come fa l’ovidiano Pitagora, che si riteneva non altri che Apollo Iperboreo, e sciamano con lui e come lui.

Anche a Roma esisteva (ed esiste tuttora) un umbilicus mundi, proprio al centro del foro, un luogo che siamo soliti associare più con la severità della vita politica che con le lusinghe della trasmigrazione.

Una piccola apertura, che si chiamava mundus, veniva aperta secondo un cerimoniale rigoroso per soli 3 giorni all’anno, durante i quali ogni attività della Repubblica si interrompeva. Ianua patet: la porta si apre e si instaura la più estrema e audace delle migrazioni, quella verso l’aldilà, il non visto e non visibile, il non conosciuto. Nel cuore della Repubblica c’è un legame con l’altro, con l’esotico.

Ovidio lo esplora nei suoi versi e lo vive in prima persona con inventiva straordinaria, spietato nel descrivere le emozioni della partenza e insieme audace nel desiderio di conoscere nuovi mondi fantastici. Per questo, a 2000 anni dalla sua morte in terre lontane, resta valida la profezia di fama imperitura che Ovidio stesso pone a suggello delle sue Metamorfosi.

Publio Ovidio Nasone

- Nasce a Sulmona il 20 marzo del 43 a.C.

- A 12 anni arriva a Roma per lo studio della retorica e poi della poesia.

- Dopo un viaggio in Grecia, Egitto, Asia e Sicilia torna a Roma, dove si sposa 3 volte e ha una sola figlia, Ovidia.

- Amores, poesie leggere e galanti in 5 volumi, in seguito rimaneggiati in 3.

- Heroides (titolo originale, forse, Epistulae), 21 lettere fittizie scritte da eroine celebri della mitologia ai loro amanti, probabilmente rimaneggiate ed edite più volte.

- Ars amatoria, pubblicata in 2 riprese, in 3 libri.

- Remedia amoris, poemetto in 400 distici elegiaci.

- De medicamine faciei, carme in distici sui cosmetici per le donne, di cui ci resta un centinaio di versi.

- Metamorfosi, poema in 15 libri di esametri, nel quale si narrano favole eziologiche e miti.

- Fasti, previsto in 12 libri, uno per ogni mese dell’anno: il poema fu interrotto al libro 6° perché nell’8 d.C. Ovidio fu colpito da un durissimo decreto di Augusto, che gli imponeva di lasciare Roma e lo relegava a Tomi (che si è identificata con l’odierna Costanza, in Romania), nella Scizia.

- Ibis, poemetto in 322 distici composto durante il viaggio verso Tomi.

- Tristia, in 5 libri di distici elegiaci.

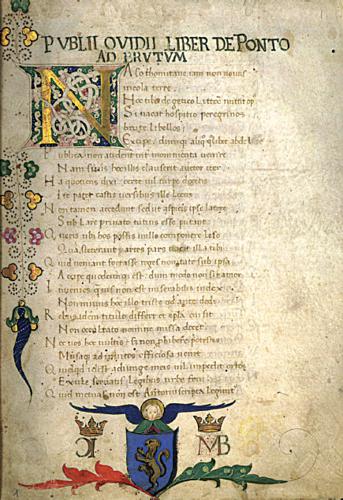

- Epistulae ex Ponto, lettere poetiche in 4 libri.

- Halieutica, poemetto sulla pesca nel Ponto.

- Muore a Tomi in una data compresa tra il 17 e il 19 d.C.

Le Metamorfosi, un poema per il terzo millennio di Francesco Ursini

Nel «mondo fluttuante» delle Metamorfosi ovidiane sembra davvero specchiarsi l’immagine del nostro presente: se è corretta la nota diagnosi di Zygmunt Bauman per la quale viviamo in una società «liquida», nella quale l’esperienza individuale e le relazioni sociali sono segnate da caratteristiche e strutture che si vanno decomponendo e ricomponendo rapidamente, in modo vacillante e incerto, fluido e volatile, e nella quale ogni aspetto della vita può essere continuamente rimodellato

e ripensato poiché nulla possiede dei contorni netti e definiti, è difficile resistere alla tentazione di scorgere nel capolavoro di Ovidio l’opera più sintonica, tra quelle lasciateci dalla classicità greca e latina, allo Zeitgeist di questo inizio di millennio. Lo avevano ben compreso Italo Calvino – che agli «indistinti confini» del poema ovidiano aveva già dedicato qualche anno prima un breve saggio – soffermandosi, nel primo dei suoi Six memos for the next millennium («Leggerezza»), sulla «dissoluzione della compattezza del mondo» e sulla «parità essenziale tra tutto ciò che esiste» delle quali le Metamorfosi sono espressione; e più di recente Alessandro Barchiesi, evocando quelle «tendenze della vita materiale e della tecnologia, che sembrano [...] ricollegare la metamorfosi ovidiana a un mondo ultramoderno, più che solo moderno. [...] chirurgia estetica, droghe e psicofarmaci, intelligenze artificiali, realtà virtuale, ingegneria genetica, clonazione, manipolazione dell’immagine, biotecnologie. [...] non sarebbe difficile indicare almeno un episodio ovidiano che faccia da mitologema per ognuna di queste innovazioni».

Non c’è che l’imbarazzo della scelta: dall’oscillare dell’identità di genere negli episodi, tra gli altri, di Ifide e di Ceni, entrambe trasformate in maschi (ma la prima per potersi unire all’amata Lante, la seconda per non dover più subire la violenza inflittale da Nettuno, alla cui offerta di realizzare qualsiasi suo desiderio risponde infatti: «L’oltraggio che ho patito mi spinge a scegliere una cosa grande: non poter più subire qualcosa di simile»), all’ampio elogio del vegetarianismo pronunciato da Pitagora nell’ultimo libro del poema («Ahimè, quale enorme delitto mettere viscere nelle viscere, ingrassare il corpo ingordo stipandovi un altro corpo, e vivere della morte di un altro essere vivente! [...] Che male avete fatto voi, pecore, placide bestie nate per il bene dell’uomo? [...] Che male ha fatto il bue, animale che non conosce frode né inganno [...], nato per sopportare la fatica?»), per arrivare alla creazione di una sorta di ‘androide’ privo dei difetti degli esseri umani nel celebre episodio di Pigmalione, che, «disgustato dai vizi infiniti che natura ha dato alla donna [...] un giorno, con arte felice e meravigliosa, si mise a scolpire dell’avorio bianco come neve e gli dette forma di donna, così bella, che nessuna può nascere più bella» (la scultura prenderà poi vita per opera di Venere); per non dire che la stessa struttura narrativa del poema, costruita su un sofisticato intreccio di connessioni sia orizzontali sia verticali, non può non apparire ai nostri occhi come una suggestiva, visionaria anticipazione del cyberspazio della Rete.