Il pluralismo religioso tra autonomie regionali e sperimentazioni localistiche

Il pluralismo religioso tra autonomie regionali e sperimentazioni localistiche

Da una società a monopolio cattolico al pluralismo religioso

La società italiana, dal punto di vista religioso, sta attraversando un periodo di grandi trasformazioni. Se ancora oggi il cattolicesimo, in tutte le sue varie manifestazioni e articolazioni, rappresenta il ‘basso continuo’ in Italia, altri ‘accordi’ cominciano a farsi udire nel territorio. Guido Piovene, potesse rifare a distanza di più di cinquant’anni il suo Viaggio in Italia (1957), probabilmente non riuscirebbe a raccontare il cambiamento del paesaggio religioso. Continuerebbe a vedere grandi cattedrali e piccole pievi, cappelle votive e capitelli, santuari e monasteri: racconterebbe ancora di un ambiente naturale antropologicamente segnato da simboli cristiani, prevalentemente cattolici. La transizione non è, infatti, ancora visibile a occhio nudo. Nelle religioni, del resto, anche l’occhio vuole la sua parte. Il referendum sui minareti, svoltosi in Svizzera nel novembre del 2009, ne è un esempio eloquente. Vale la pena ricostruire per sommi capi la vicenda, giacché essa illustra come la visibilità di un luogo di culto possa diventare materia di contesa politica e costituire un motivo di divisione all’interno della stessa Confederazione svizzera, con cantoni che seguono una linea istituzionale politica diversa da altri. La controversia, in altri termini, ha costituito un importante rivelatore di differenze fra culture politiche e sensibilità religiose che compongono il puzzle svizzero.

Per meglio comprendere quanto è accaduto fra le prime avvisaglie del conflitto attorno ai minareti e l’indizione del referendum, che ha visto la vittoria del movimento di opinione contrario alla loro costruzione (quasi sei cittadini elvetici su dieci: 57,5%, con solo quattro cantoni – prevalentemente di lingua francese – sui 26 esistenti schierati a maggioranza per il sì ai minareti), occorre risalire agli inizi del 2005. Il casus belli nasce a Wangen bei Olten (4600 abitanti), piccolo centro del cantone di lingua tedesca Solothurn (Soletta), che prende il nome dalla piccola città capitale del medesimo cantone (poco più di 15.000 abitanti), ritenuta il centro del barocco svizzero. In questo villaggio la locale comunità turca chiede di potere edificare un minareto alto sei metri, al di sopra del tetto del centro islamico. La vicenda del referendum sui minareti in Svizzera illustra efficacemente come il riconoscimento pubblico di religioni diverse da quelle storicamente di maggioranza (siano esse cattolica o protestante) sia diventato motivo di conflitti locali e un tema scottante nell’agenda politica (dalle municipalità ai governi nazionali, passando per le autonomie regionali).

Obiettivo del saggio è innanzitutto rendere conto, nei limiti delle fonti disponibili, della transizione socioreligiosa dell’Italia che interessa in modo diverso le sue regioni e, in secondo luogo, analizzare le differenze che emergono a livello regionale o macroregionale, al fine di comprendere se esse siano diventate in qualche modo oggetto di politiche di riconoscimento della diversità religiosa.

Verrà preso in esame il processo di cambiamento sociale in Italia, da una particolare angolazione: il passaggio da una società a monopolio cattolico a un’altra caratterizzata da un inedito e inatteso pluralismo religioso. Le mappe (figg. 1-8) relative alla presenza di una pluralità di religioni differenti rispetto a quella di nascita (il cattolicesimo) mostrano come stia cambiando la geografia socioreligiosa e come tale mutamento costituisca una novità rilevante in uno Stato che, per ragioni storiche di lunga durata e per motivi culturali ben temperati e ancora vitali, continua a rappresentarsi come se fosse un Paese tout court cattolico.

In verità, al di là delle rappresentazioni sociali, legate al mito collettivo dell’Italia cattolica, almeno due sono i buoni motivi per non continuare a credere in tale mito: in primo luogo, i processi di secolarizzazione, che hanno cambiato il rapporto fra la popolazione italiana e la religione di nascita; in secondo luogo, la diversità dei modelli d’integrazione degli immigrati, che in questi anni è emersa con una certa nettezza. Tale diversità, a sua volta, è, da un lato, il riflesso di subculture politiche di relativa lunga durata e, dall’altro, il prodotto di scelte politiche contingenti a livello nazionale e regionale. La linea che marcava un tempo le differenze fra ‘regioni rosse’ e ‘regioni bianche’ non è più netta, dal momento che, come ha mostrato a più riprese Ilvo Diamanti (2009), altri colori politici si sono sovrapposti e mescolati con quelli precedenti. La subcultura politica di ispirazione cattolica, per es., ha potuto esprimere meglio lo spirito solidaristico che la anima in regioni dove la classe dirigente mantiene tracce della memoria socialista e comunista, del solidarismo ‘rosso’; mentre essa ha incontrato crescenti difficoltà in quelle aree del Nord dove si è affermata con forza la Lega Nord, che ha cercato (senza in realtà riuscirci pienamente) di imporre un modello assimilazionista, poco propenso a riconoscere pubblicamente le differenze religiose e culturali (almeno nei confronti delle comunità musulmane).

Il confronto fra le varie politiche regionali sull’immigrazione – per es. fra il Veneto e l’Emilia-Romagna oppure fra il Piemonte (prima e dopo l’avvento della Lega alla presidenza della regione) e la Lombardia (governata per decenni dall’alleanza Popolo della libertà e Lega Nord), oppure fra il Lazio e la Calabria o la Sicilia – rivela, oltre alle differenti scelte compiute per favorire l’inserimento e la realizzazione sociale di donne e uomini di origine immigrata (e dei loro figli), anche il diverso gradiente di attività istituzionali e pubbliche per il riconoscimento della specificità culturale e religiosa di cui tali persone sono interpreti. Se nelle regioni del Nord, in generale, i processi d’integrazione sono avvenuti – sino all’apertura del ciclo della crisi che si è manifestata fra il 2007 e il 2008 – soprattutto grazie al lavoro (copioso sino a qualche tempo fa), a una relativa facilità di ottenere il ricongiungimento familiare e a una discreta possibilità di accedere al bene casa (magari in aree urbane abbandonate dai locali o in interi villaggi di valli a ridosso di prosperi distretti industriali, come lungo la stretta Valsugana), il riconoscimento pubblico delle diversità religiose non è stato altrettanto semplice e indolore. In alcuni casi – soprattutto quando si è trattato di concedere lo spazio per l’edificazione di luoghi di culto musulmano – le resistenze sono state vistosamente più forti nelle regioni governate dal centrodestra rispetto a quelle rette dal centrosinistra. Senza, tuttavia, generalizzare troppo, dal momento che in qualche città – cuore di alcune regioni di tradizione ‘rossa’, come Bologna o Genova – il progetto di costruzione di una moschea si è presto arenato per l’opposizione di una parte dell’opinione pubblica, alla quale anche i dirigenti del centrosinistra locale hanno finito per dare ascolto rimandando ogni decisione.

Per descrivere il cambiamento socioreligioso verificatosi nel territorio italiano, si è fatto ricorso ai dati di una ricerca terminata nel 2012 (Le religioni nell’Italia che cambia, 2013), che hanno consentito di passare da generiche stime circa la presenza di religioni diverse da quella cattolica a una cartografia dei luoghi di culto, per regioni e per confessioni religiose. Le stime, in altre parole, non riescono a individuare e a quantificare formalmente le presenze di musulmani, buddisti, hindu, sikh, pentecostali e così via. Si è iniziato approssimativamente a capire dove si addensano nel territorio le diverse religioni degli immigrati, ma una cartografia dei luoghi di culto è ben lungi dall’essere completa e precisa. A occhio nudo tali luoghi non si vedono ancora, o almeno il nostro occhio, abituato a riconoscere in un battere di ciglia una chiesa cattolica, è pigro a ravvisare a colpo sicuro edifici che identificano la presenza di altre religioni.

Il pluralismo religioso a geometria regionale variabile

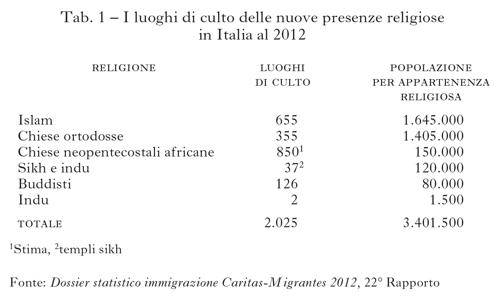

La tabella 1 rivela la situazione per quanto riguarda i luoghi di culto. Come si può notare, mancano le chiese evangeliche cinesi e quelle latinoamericane. Le prime sono di difficile rilevazione, le seconde iniziano a diffondersi, ma la loro incidenza non è paragonabile a quella delle altre denominazioni. Per avere un termine di confronto basta ricordare che le parrocchie cattoliche sono più di 25.000, con una presenza capillare in tutto il territorio.

Prima di addentrarsi nella descrizione più analitica di ciascuna delle diverse comunità religiose presenti nel territorio da più o meno tempo (i musulmani si sono organizzati prima degli ortodossi, non fosse altro perché l’immigrazione dai Paesi dell’Est europeo è avvenuta in un secondo tempo rispetto alla prima ondata migratoria proveniente dai vicini Paesi della riva sud del Mediterraneo), vale la pena soffermarsi su alcune cartine che, apparentemente, non sembrano fra loro congruenti.

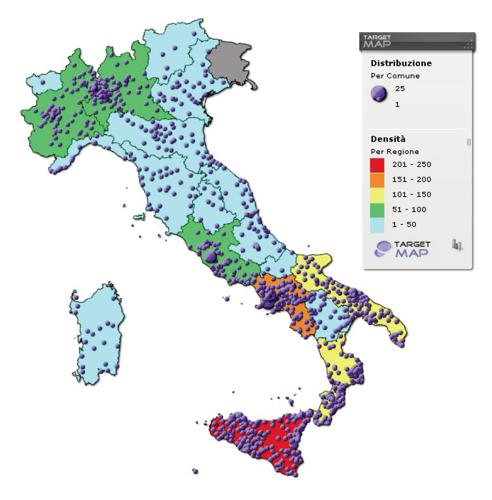

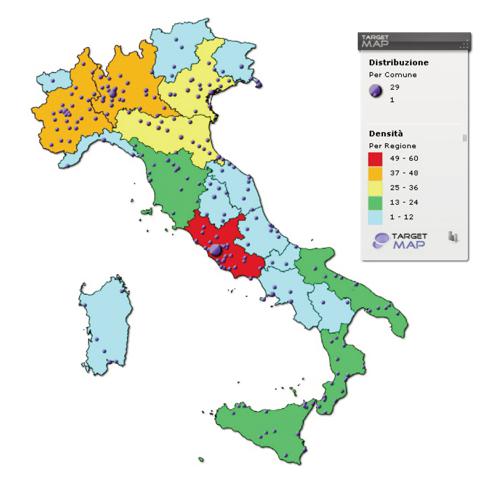

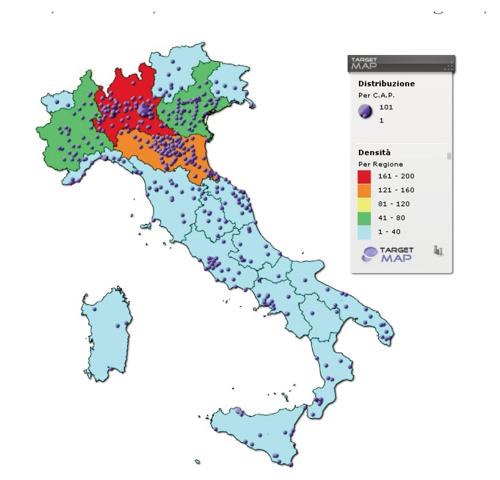

Si tratta rispettivamente della mappa relativa alla diffusione delle Assemblee di Dio (fig. 1), di matrice pentecostale, e delle Chiese pentecostali africane (figg. 2 e 3). Nell’esame delle mappe, almeno tre sono le prime impressioni che scaturiscono: a) il cambiamento socioreligioso non è dovuto solo all’arrivo degli immigrati, ma a un processo più ampio che erode i confini stabili del cattolicesimo italiano, spostando persone nate cattoliche verso nuove confessioni religiose di matrice protestante o postprotestante; b) le diversità macroterritoriali tradizionali – le regioni del Nord complessivamente più secolarizzate rispetto a quelle del Sud, dove persistono ancora forme di religiosità popolare (Cartocci 2011) – non appaiono così nette dal momento che, proprio guardando le mappe relative alla diffusione delle Assemblee di Dio, si comprende come siano alcune regioni del Sud a essere coinvolte in un processo di conversione religiosa rilevante; c) il convergere di persone con diverse biografie religiose (italiani cattolici militanti, italiani passati dal cattolicesimo al pentecostalismo delle Assemblee di Dio, cristiani africani di fede pentecostale) verso una forma di esperienza religiosa ‘a banda larga’ come il pentecostalismo. Questo movimento tende a esaltare il gesto rituale e il rapporto diretto con i poteri dello Spirito, attenuando gerarchie di funzioni e poteri sacerdotali, così come si mostra poco interessato a dottrine teologiche e a modelli organizzativi rigidi, preferendo praticare un’etica della fratellanza motivata dall’effervescenza emotiva e comunitaria.

I nuovi volti del protestantesimo

La Riforma protestante in Italia non ha mai avuto vita facile. Ha gettato, tuttavia, alcuni semi che storicamente hanno dato i loro frutti. Le Chiese valdesi, metodiste, luterane sono riuscite nel corso del tempo a consolidare la loro presenza, piccola a volte, ma significativa, dal punto di vista non solo strettamente religioso. Da trent’anni a questa parte il panorama religioso protestante italiano si è modificato per il combinarsi di due fattori. Da un lato, il progressivo processo di mobilità da parte degli italiani dalla religione di nascita – il cattolicesimo – alle nuove forme di spiritualità cristiana che il protestantesimo contemporaneo conosce, soprattutto attraverso il pentecostalismo (ma non solo, giacché anche i testimoni di Geova, da più lungo tempo, e i mormoni, più recentemente, sono in grado di intercettare il bisogno di ‘rinascere’ in un’altra religione, che non appare tuttavia distante dal cristianesimo); dall’altro, l’arrivo di tanti immigrati, soprattutto dall’Africa subsahariana occidentale, i quali si sono fatti portatori di un nuovo tipo di cristianesimo, anch’esso di tipo carismatico, che dagli inizi degli anni Ottanta del 20° sec. hanno abbracciato con entusiasmo. Le figure 1, 2 e 3 illustrano la complessità del processo in atto.

Il pentecostalismo, nelle sue varie forme è simile a un compasso che riesce a disegnare sulla carta dell’Italia diversi cerchi, che sovente si incrociano e danno luogo a un reticolo fitto all’interno dei meridiani e paralleli della religione cattolica. Se ci si affida a prima vista ai differenti colori, si può constatare come siano soprattutto le regioni del Nord e del Centro-Nord (Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna) a ospitare il maggior numero di chiese di matrice pentecostale africana, mentre è il Sud, con in testa la Sicilia, seguita dalla Campania, a rivelare una più densa diffusione delle Assemblee di Dio. Quest’ultima non è la sola rete di centri presenti nel territorio. Dal 2000, infatti, si è costituita una seconda rete, la Federazione delle chiese pentecostali, con circa 400 comunità per un totale di circa 50.000 membri, che come le Assemblee ha il punto di forza soprattutto in Sicilia.

Il percorso storico che porta all’attuale presenza delle chiese nigeriane e ghanesi inizia tra la fine degli anni Ottanta e gli inizi degli anni Novanta del secolo appena trascorso, quando il primo significativo movimento migratorio dell’Africa dell’Ovest interessa l’Italia. Sono gli anni della forte richiesta di mano d’opera nel settore dell’agricoltura nel Sud e dell’industria del Nord Italia.

In molti approdarono prima nelle regioni del Sud e del Centro, in particolare in Sicilia, Campania e Lazio, per poi spostarsi verso il Veneto e la Lombardia. Spesso la mancanza di familiarità con la lingua, la cultura e le istituzioni italiane rese piuttosto difficile la partecipazione e l’interazione con i diversi contesti locali e con la società italiana in generale.

Se per alcuni la collocazione lavorativa fu relativamente semplice, considerata la fiorente economia del terzo settore nel quale il lavoro di questi migranti veniva assorbito, diverse furono le difficoltà dovute all’inserimento sociale, allo smarrimento culturale e alla mancanza di riferimenti comunitari. La collocazione lavorativa non esauriva infatti i bisogni di una popolazione per la quale il legame comunitario rappresentava una risorsa sociale vitale (Butticci, in Le religioni nell’Italia che cambia, 2013, pp. 87-88).

A rispondere a questo bisogno sono stati i network sociali attraverso i quali è stato possibile iniziare a creare dei gruppi di preghiera alternativi a quelli proposti dalle parrocchie cattoliche o dalle chiese protestanti, come per es. le Assemblee di Dio. Dalle interviste realizzate con alcuni leader religiosi nigeriani e ghanesi è emerso come queste non siano state in grado di accogliere i bisogni della popolazione migrante: la barriera linguistica, le diverse ritualità e liturgie furono le ragioni principali del disagio manifestato dagli immigrati africani (Butticci, in Le religioni nell’Italia che cambia, 2013). Al Sud, in particolare, oltre alle parrocchie cattoliche, le Assemblee di Dio hanno ricevuto diverse richieste di condivisione di spazi per la celebrazione del culto. Nell’Italia del Nord, invece, alcuni hanno seguito per qualche tempo le chiese pentecostali dei pastori americani, se non altro per superare la difficoltà della lingua. Un altro caso interessante è quello delle chiese pentecostali in Campania, dove gli africani hanno seguito le tracce di tali chiese inizialmente introdotte dai soldati afroamericani durante la Seconda guerra mondiale.

Da Nord a Sud si può dunque immaginare una geografia migratoria africana nella quale le chiese pentecostali e carismatiche africane rappresentano un elemento imprescindibile della vita comunitaria. Ne deriva una significativa presenza nelle aree del Italia del Nord e in alcune zone specifiche del Centro-Sud, quali Campania, Puglia e Sicilia. A ciò si aggiungono le specificità etniche che definiscono gli insediamenti nelle diverse aree urbane del territorio. Un esempio sono i gruppi etnici nigeriani Igbo ed Edo che tendono a stabilirsi nelle aree del Nord-Est, a differenza degli Orba, anch’essi nigeriani, residenti maggiormente in alcune aree dell’Emilia. Anche nell’Italia centromeridionale e nelle aree meridionali si osservano numerose chiese pentecostali e carismatiche, soprattutto dove gli immigrati africani rappresentano un’importante forza lavoro nell’economia informale e nell’agricoltura. Le mappe sulla distribuzione territoriale delle chiese pentecostali e carismatiche ghanesi e nigeriane disegnano i vari tragitti di queste popolazioni ed evidenziano diversi trend di concentrazione. Tali differenze vanno lette in relazione al mercato del lavoro che ha creato in alcuni casi vere e proprie enclave lavorative, come quelle della manifattura nell’area del Vicentino, dove sono stati impiegati lavoratori originari del Ghana. Una simile considerazione può essere avanzata per gli operai del settore metalmeccanico di origine nigeriana, impegnati nelle fabbriche nel Nord-Est o nell’area torinese.

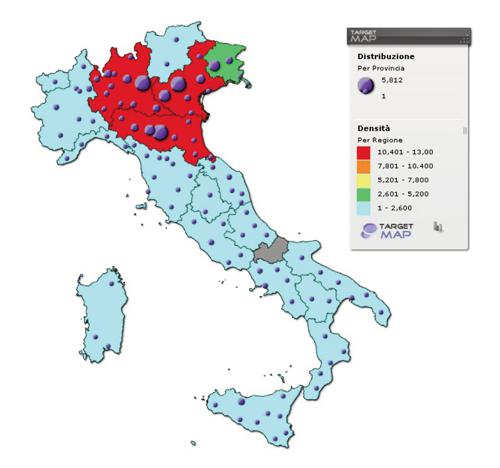

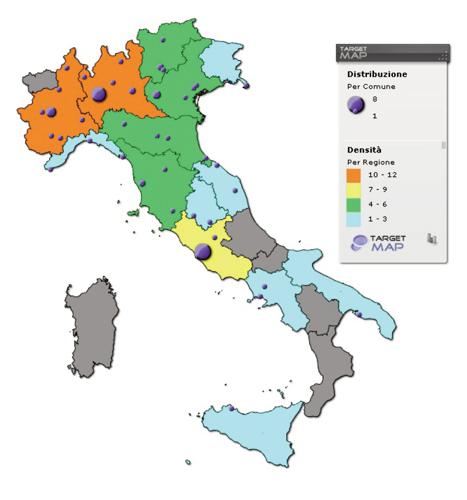

Una delle realtà più organizzate in Italia è costituita dalla Church of Pentecost (COP), che è divenuta nel corso degli anni una delle più dinamiche Chiese dentro e fuori il Ghana (fig. 4). Grazie sia ai flussi migratori sia allo zelo missionario che anima molti suoi pastori, si è, infatti, diffusa in molti Paesi africani, in Europa, compresa l’Italia e alcuni Paesi dell’Est (Ucraina, in particolare), e nelle Americhe.

In Italia la COP avviava le proprie attività grazie all’iniziativa di un gruppo di lavoratori migranti, insediati dapprima a Castelvolturno e successivamente a Udine. Il primo gruppo di preghiera composto da sei persone si riunì nel 1990. I promotori di questa riunione erano Daniel Wiafe, attualmente rappresentate della COP in Italia, e sua moglie Faustina. Un anno dopo, come racconta Annalisa Butticci (in Le religioni nell’Italia che cambia, 2013) la Chiesa si componeva di 35 membri; nel 1991 le sedi erano quattro, nel 1993 già undici. Nel frattempo, la sede di Accra inviava un coordinatore per formare e amministrare la ormai consolidata missione in Italia. Costretto a lasciare il Paese a causa del mancato rinnovo del permesso di soggiorno, il missionario incaricato per l’Italia riuscì a tornarvi solo nel 1995, quando le chiese erano ormai diventate 21. Nel 2001 le sedi diventarono 47, amministrate da 12 distretti; i membri adulti nel territorio italiano erano circa 2710, 699 i bambini. Lo stesso anno, la missione italiana acquistava una sede a Brescia e, successivamente, a Milano, Vicenza e Bologna. Nel 2011, la COP contava 71 chiese, divise in 18 distretti; i dirigenti (pastori ufficialmente consacrati) erano 18. Nel 2012 i membri della missione italiana sono diventati circa 7900, con un aumento di 233 unità di nazionalità prevalentemente ghanese, tre italiani registrati e 140 africani di altre nazionalità.

Per le Chiese del protestantesimo storico, numericamente stabili e più spesso in declino, il maggiore fattore di dinamizzazione è costituito dall’immigrazione. Mentre sono in corso ricerche mirate (Naso, in Le religioni nell’Italia che cambia, 2013), la presenza di immigrati nelle Chiese valdesi è stimata intorno al 10%, in quelle metodiste sale al 15% e, in quelle battiste e avventiste arriva almeno al 20%; i luterani, Chiesa composta in prevalenza da tedeschi e comunque con una prevalente connotazione germanofona, non sembrano intercettare questa realtà.

I poli di massima concentrazione evangelica, almeno per quel che riguarda le denominazioni sopra indicate, sono il Nord-Est e l’asse da Bologna a Piacenza; presenze significative sono anche registrate a Torino, Genova, Roma, Palermo. Quanto alle nazionalità, si tratta in prevalenza di ghanesi e, in generale, di immigrati dall’Africa occidentale; significative però anche le presenze di filippini, coreani, latinoamericani. Le Chiese battiste e, soprattutto quelle avventiste, attraggono anche presenze dell’Est europeo: rumeni, ucraini, moldavi.

Il cristianesimo ortodosso: da minoranza a religione in espansione

In analogia con quanto appena detto a proposito del protestantesimo, anche l’ortodossia, in tutte le sue forme e anime, si sta lentamente affermando in Italia (fig. 5), rinnovando in modo inatteso una presenza che storicamente può esser fatta risalire già all’8° sec., quando cominciava ad affermarsi in Calabria e in Puglia, e al 16° sec., periodo in cui l’ortodossia assunse rilevanza a Venezia. è inoltre necessario rilevare che quasi tre parrocchie ortodosse su quattro si sono costituite in Italia dall’anno 2000 in poi (Giordan, in Le religioni nell’Italia che cambia, 2013).

Le giurisdizioni ortodosse presenti attualmente in Italia sono 16 e le parrocchie che vi afferiscono sono 355. Le giurisdizioni più rappresentate per numero di parrocchie sono il Patriarcato di Romania (166 parrocchie), il Patriarcato ecumenico di Costantinopoli (84) e il Patriarcato di Mosca (44). Tutte le altre giurisdizioni presentano meno di 10 parrocchie ciascuna, se si eccettua la Chiesa copta che ne conta una ventina. La distribuzione delle parrocchie ortodosse copre l’intero territorio nazionale, e tutte le regioni hanno almeno una chiesa ortodossa. Tale distribuzione, tuttavia, non si estende in maniera omogenea. Lazio, Lombardia e Piemonte sono le regioni che hanno il numero più alto di parrocchie ortodosse; a seguire Emilia-Romagna, Veneto, Calabria, Toscana e Sicilia. Le ragioni di queste concentrazioni non sono da attribuire a elementi di carattere storico, ma rispondono piuttosto ai flussi migratori legati alle dinamiche del mercato del lavoro.

Un’indagine del 2011 (Giordan, in Le religioni nell’Italia che cambia, 2013) ha consentito, grazie alla compilazione degli indirizzari delle varie parrocchie ortodosse presenti in Italia, di inviare un questionario strutturato a ciascuna di esse, e le risposte, in ordine di numerosità di questionari raccolti, sono pervenute rispettivamente dalle parrocchie del Patriarcato romeno, di quello ecumenico di Mosca e delle parrocchie etiopiche, mentre solamente poche sono state le risposte di tutte le altre giurisdizioni. Su 355 parrocchie contattate, 112 hanno restituito il questionario compilato. Ha quindi risposto circa un terzo delle parrocchie ortodosse (31,5%), percentuale che, pur significativa, non consente di universalizzare i risultati raccolti, e nemmeno di disaggregare i dati a seconda delle varie giurisdizioni. Essa offre comunque una prima base attendibile dalla quale partire per alcune considerazioni circa le linee di tendenza.

Un primo dato interessante che si collega direttamente a quanto appena sopra esposto concerne l’anno di fondazione delle parrocchie: 3 su 4 sono parrocchie giovani, se non giovanissime. Il 72% sono state costituite dopo il 2000, il 13% negli anni Novanta, il 4% negli anni Ottanta, il 2% negli anni Settanta, mentre le chiese chiamate storiche, sorte cioè prima del 1970, sono l’8%. Un altro elemento significativo emerso dall’indagine tramite questionario riguarda la proprietà dei luoghi di culto: le parrocchie che hanno risposto sono ospitate per il 73% in una sede concessa dai cattolici (la formula ricorrente è «con comodato gratuito rinnovabile»), mentre per il 27% possiedono chiese o immobili (anche semplicemente stanze o garage) di proprietà o dati in comodato da comuni o altri enti. Si tratta di un dato che evidenzia come il rapporto con la Chiesa cattolica sia dunque stretto e in molti casi cordiale, anche se tale valutazione dovrebbe essere ulteriormente precisata a seconda delle varie giurisdizioni e dei contesti locali. Sempre per quanto riguarda i luoghi di culto, alcuni edifici sono già in fase di progettazione e altri in via di costruzione: è molto probabile, quindi, che nei prossimi anni sorgano delle chiese ortodosse le quali, anche dal punto di vista architettonico, con le particolari cupole dorate, renderanno visibile la presenza dei cristiani ortodossi in Italia.

Una sezione del questionario ha approfondito il delicato tema della leadership. Innanzitutto, 8 preti intervistati su 10 sono sposati e 2 sono monaci: questi ultimi provengono soprattutto dal Patriarcato ecumenico di Costantinopoli e da quello di Mosca. Per quanto riguarda l’età dei parroci, il dato più evidente è la giovane età degli intervistati: 7 su 10 hanno meno di 45 anni; specificamente, il 64% dei parroci ha un’età compresa fra i 31 e i 45 anni; il 23% si colloca fra i 46 e i 60 anni; il 6% ha un’età inferiore ai 30 anni e la stessa percentuale è di chi dichiara di averne più di 60. Tali dati tratteggiano in definitiva un profilo di pastore sposato piuttosto che monaco e celibe, di età giovane compresa fra i 31 e i 45 anni, di cittadinanza straniera, anche se non mancano gli italiani, con un livello di istruzione teologica mediamente alto. Le lingue più usate nelle celebrazioni sono risultate il romeno, seguito dall’italiano e poi, con una diffusione decisamente minore, il greco, lo slavonico (slavo ecclesiastico) e il russo; poco diffusi, ma pur sempre utilizzati, sono risultati nell’ordine l’albanese, il georgiano, l’ucraino, il serbo, l’arabo, l’amharico e il ge’ez.

I partecipanti domenicali dichiarati dai parroci, sommando i dati delle 109 parrocchie che hanno risposto al quesito, sono risultati 11.200, pari a una media di 103 fedeli domenicali per parrocchia. Ma forse più interessante dei numeri assoluti e delle medie risulta l’analisi che mostra come nel 50% dei casi si tratti di parrocchie di piccola dimensione, con meno di 50 partecipanti alla funzione domenicale. Queste parrocchie sono molto frequentate nel giorno di Pasqua, quando il numero dei partecipanti dichiarati praticamente si decuplica, passando da 11.200 a quasi 110.000 unità e la media per parrocchia passa da 103 fedeli domenicali a più di 1000. Proiettando questi dati della partecipazione domenicale sull’intero universo delle parrocchie ortodosse italiane, si può ipotizzare che la partecipazione settimanale alla divina liturgia interessi il 2,5% degli ortodossi presenti in Italia. Nella maggior parte delle parrocchie i fedeli risultano essere più donne che uomini, dato coerente con la dinamica del mercato del lavoro che si caratterizza, per quanto riguarda i Paesi dell’Europa dell’Est, per la richiesta di collaboratrici domestiche.

Un ultimo gruppo di domande del questionario mirava ad approfondire l’organizzazione di queste parrocchie, al loro interno e nei rapporti che le legano l’una all’altra. Per quanto riguarda il mantenimento economico del parroco, erano state proposte quattro modalità di risposta: offerte dei fedeli, sostentamento dalla Chiesa, lavoro secolare e ‘altro’. Sei parroci su dieci dichiarano di mantenersi attraverso una sola di queste modalità, mentre nel 40% dei casi il parroco si sostiene con forme miste che combinano fra loro le modalità proposte. Chiese e parrocchie non riescono quindi a mantenere completamente il proprio parroco, che sostiene sé stesso e la propria famiglia anche attraverso un’occupazione secolare. I tipi di lavoro svolti da questi parroci sono i più diversi: impiegato alle poste o nell’economato dell’ospedale, direttore amministrativo in un liceo, insegnante, traduttore, responsabile del personale e di case-famiglia, commercialista, autista, giardiniere, muratore, metalmeccanico, falegname, operaio, pittore di icone. Sotto la voce ‘altro’ sono confluiti quei parroci che si mantengono attraverso la pensione italiana, uno stipendio dato dallo Stato greco, oppure la retribuzione della moglie.

I musulmani d’Italia

L’islam continua a essere la seconda religione professata in Italia, anche se ormai è affiancata dal cristianesimo ortodosso. Tuttavia si tratta di stime fondate su una duplice ipotesi che andrebbe verificata nei fatti. La prima si basa sulla relazione fra la provenienza nazionale degli immigrati e la loro appartenenza religiosa. Nello specifico la presenza dell’islam in Italia è costituita ancora in gran parte da immigrati che hanno cominciato a scegliere l’Italia, già a partire dai primi anni Settanta del secolo appena trascorso (la prima ondata arrivò in Sicilia, nei maggiori porti di pesca, nel 1972 dalla Tunisia, seguita, verso altre aree italiane, dal Marocco e dal Senegal). Accanto a questo nucleo centrale si è formata una piccola minoranza italiana che ha abbracciato l’islam, e sta nascendo inoltre una nuova generazione di musulmane e musulmani d’Italia (figlie e figli di immigrati in Italia), che qui è nata e si sente italiana. Se si tiene conto del fatto che la società italiana ha sinora accolto persone provenienti da più di 180 diversi Paesi del mondo, si comprende che, tramite i flussi migratori, sono giunte persone di fede e cultura musulmana dai diversi angoli del pianeta, dove l’islam si è da tempo impiantato. Nella graduatoria delle provenienze, è al primo posto il Marocco (343.000), seguito rispettivamente dalla Tunisia (89.000), dall’Egitto (66.000), dal Pakistan (46.000) e dall’Algeria (22.000). La diversità in tal caso non è solo geografica: l’islam, infatti, come altre religioni a vocazione mondiale, si è adattato alle lingue, culture e pratiche sociali che ha incontrato nei diversi continenti, dove ha conquistato menti e cuori degli individui. In altri termini, l’islam è uno, ma presenta numerosi volti a seconda delle caratteristiche antropologiche e sociali delle varie aree del mondo in cui è la religione di riferimento di maggioranze o minoranze di persone. Quando dunque si scompone il numero totale dei musulmani in Italia e lo si disaggrega, come fa abitualmente il rapporto della Caritas italiana, ci si rende conto che probabilmente l’islam, così com’è vissuto da persone provenienti dal Marocco, è in parte diverso da quanto professano gli immigrati di origine albanese. Il primo è stato influenzato dalla conquista arabo-musulmana, il secondo è stato imposto dall’avanzata dell’impero ottomano verso i Balcani.

Un buon indicatore della realtà socioreligiosa dei musulmani in Italia e d’Italia è offerto dalla rete dei centri di preghiera e delle moschee che si estende su tutto il territorio nazionale (fig. 6). Nella ricerca completata nel 2012 sui luoghi di culto delle diverse religioni in Italia, più volte citata, risulta che i musulmani fanno riferimento a 655 centri di preghiera o moschee. La moschea è un luogo di culto che rende visibile la presenza dei musulmani in un quartiere così come in un piccolo centro abitato (in questa sua accezione generale è chiamata masjid). Tuttavia ripete uno schema architettonico sacro, con una suddivisione ben precisa dello spazio (luogo delle abluzioni e sala di preghiera) e alcuni segni esterni ben riconoscibili (una cupola o più cupole e, di solito, un minareto). Quando tutti questi elementi mancano o gli ambienti utilizzati per la preghiera, nati per altre destinazioni, sono poi stati riadattati agli scopi liturgici, è più corretto parlare di musallayat (Rhazzali, Equizi, in Le religioni nell’Italia che cambia, 2013, pp. 55-56).

Le moschee in senso tecnico e pieno del termine in Italia sono pochissime: la più grande e più nota è quella di Roma, altre due si trovano rispettivamente a Catania (da tempo chiusa perché appartenente a un privato cittadino catanese) e a Segrate. Tutto il resto è disperso fra ex magazzini, garage, appartamenti più o meno grandi, ex palestre e così via; un islam invisibile, confinato nel ‘retrobottega’ della società. Quando ricorre la fine del digiuno nel mese di Ramadhan, una delle feste del calendario religioso più seguite anche da chi ha un rapporto tiepido o disincantato con la fede di appartenenza, il problema logistico diventa complicato, poiché gli spazi in fin dei conti piccoli delle musallayat non riescono a contenere la folla dei fedeli che, a volte, quadruplica rispetto alla preghiera del venerdì nella seduta pubblica.

A questo proposito è stato esemplare, nel 2002, il confronto fra il sindaco di Treviso, Giancarlo Gentilini, da un lato, e il vescovo della diocesi trevigiana, Paolo Magnani, dall’altro. Il primo negò ai musulmani uno spazio pubblico per la fine del Ramadhan, mentre il vescovo si adoperò per aiutarli a trovare una sistemazione decorosa presso il Palaverde, di proprietà della famiglia Benetton. Al di là della casistica che in questi anni ha punteggiato la storia locale delle relazioni fra le comunità musulmane e le istituzioni pubbliche, soprattutto nel Centro-Nord (dalla Toscana al Veneto, dalla Liguria alla Lombardia), il rifiuto della moschea o di un centro di preghiera è stato un modo per scoraggiare la presenza pubblica e visibile dell’islam organizzato, talvolta ricorrendo a forme di violenza simbolica non indolori sia per i musulmani sia per tutti coloro per i quali la libertà religiosa è un diritto umano fondamentale (Bombardieri 2011; Allievi 2010).

Le regioni con una presenza musulmana maggiore sono nell’ordine la Lombardia, il Veneto e l’Emilia-Romagna. Allo stesso modo più ci si muove verso Sud – fatta eccezione per la Sicilia, dove l’arrivo dei primi immigrati tunisini ebbe inizio nel 1972 – e più il numero dei centri di preghiera si dirada. Anche nell’ultima ricerca curata da Khalid Rhazzali e Massimiliana Equizi (in Le religioni nell’Italia che cambia, 2013) le coordinate della mappa religiosa dell’Italia seguono le linee di sviluppo economico che vede le regioni del Nord al primo posto nell’offerta di lavoro. Nelle regioni con più ampia presenza musulmana il processo di organizzazione delle diverse comunità islamiche è andato avanti tanto che alcune di esse hanno avanzato richiesta di edificare luoghi di culto, come le moschee, dopo aver acquistato un terreno.

È il caso, per es., del progetto di costruzione di una moschea di 1000 m2, finanziato dal Marocco, da parte dell’organizzazione ONLUS di Torino La Palma che attualmente gestisce un luogo di culto, dove convergono circa 500 fedeli e che risulta sempre più insufficiente. In Lombardia, a Segrate, la moschea al-Rahmān (il Misericordioso), costruita con tanto di cupola e minareto nel 1988 e capace di ospitare 150 persone, è divenuta ormai del tutto inadeguata. Un altro progetto di moschea viene portato avanti a Milano da un’organizzazione di musulmani italiani, la Comunità religiosa islamica italiana (COREIS) guidata da Abd al-Wahīd Pallavicini. Anche a Brescia sono in stato di avanzamento due moschee, una gestita dall’Unione delle comunità islamiche d’Italia (UCOII), di cui si tratterà in seguito, l’altra voluta dalla comunità pakistana. In Veneto sta emergendo a fatica una presenza plurale di centri di preghiera che appartengono a diverse comunità religiose: dalle confraternite senegalesi (della Muridiyya e della Tijaniyya) ai centri che fanno capo ad associazioni come quella Tabligh o ancora una volta all’UCOII. A Parma la comunità islamica che risiede da lunga data nel territorio ha stipulato un accordo con il comune per cambiare la destinazione d’uso di un capannone sinora usato come centro di preghiera da trasformare in moschea. L’accordo – chiamato enfaticamente patto di cittadinanza – prevede che l’amministrazione comunale garantisca lo svolgimento delle attività non solo religiose, ma anche culturali ed educative della moschea in via di edificazione, mentre la comunità islamica s’impegna a costituire un luogo che possa essere anche un punto d’incontro con persone di altre fedi della città e, inoltre, ad avviare un percorso d’integrazione sociale dei giovani. A Bologna il progetto di una grande moschea da far sorgere nella periferia in un’area di 19.000 m2, dopo un promettente avvio, ha subito una battuta d’arresto non solo per l’opposizione della Lega Nord (che ha provocatoriamente organizzato il ‘Maiale day’), ma anche – seppure con argomentazioni più ragionate – per quella dell’amministrazione locale. Simile esito ha avuto la vicenda della moschea di Colle Val d’Elsa, preparata accuratamente con un lungo lavoro di selezione della leadership musulmana, chiamata a gestire una futura moschea all’interno di un centro multireligioso più ampio; in questo caso ha contribuito anche l’intervento di Oriana Fallaci (1929-2006), originaria del luogo, nota per le sue campagne contro l’islam a difesa dei valori dell’Occidente, a far cadere il progetto.

Più che di una comunità islamica si tratta quindi di varie comunità islamiche, tante quante sono le varianti linguistiche e culturali che tendono a caratterizzarle. In fondo in terra d’immigrazione persone di provenienza culturale e linguistica diversa imparano a riconoscere le differenze che le separano l’una dall’altra, a dispetto della comune radice religiosa, e cercano di guardare al di là delle differenze per costruire un modello unitario di islam lungo le nuove frontiere che il movimento migratorio apre davanti a loro. Inoltre, così come gli italiani, pur dichiarandosi cattolici, si dividono per tendenze politiche e ideologiche, la stessa cosa si verifica per coloro che, pur professando la stessa religione, l’islam, con le ulteriori varianti prima accennate, la pensano diversamente in termini politici e ideologici.

Ciò spiega il motivo per cui nella società italiana non esista un’unica associazione che raggruppi tutti i musulmani e le musulmane. La maggioranza di loro anzi non fa parte né di un’associazione né di una comunità organizzata di fede. Anche se non si può ancora indicare il numero delle persone che in Italia si aggregano in nome della comune appartenenza di fede (musulmana) o in base alla stessa provenienza geografica (come nel caso del Belgio, dove si riuniscono fra di loro marocchini separatamente o turchi), una stima ragionevole può essere fatta tenendo conto delle principali sigle e del numero dei centri di preghiera e moschee sparsi nel territorio italiano. Se attorno a ogni musallayat si riunissero mediamente 100 persone, partendo dal dato iniziale delle 655 case di preghiera si raggiungerebbe la cifra modesta di meno di 7000 soggetti su un totale di persone di fede musulmana che nominalmente dovrebbe superare un milione. In realtà tale cifra va senz’altro aumentata, tenendo conto di due elementi, entrambi di cruciale importanza: in primo luogo, per pregare non è obbligatorio andare in moschea e, in secondo, in alcuni casi (almeno per i circa 130 luoghi di culto gestiti dall’UCOII) il fatto che essi siano organizzati da un’associazione piuttosto che un’altra può tenere lontane alcune persone, che non si riconoscono nel modo con cui l’islam è interpretato e presentato.

È, infine, importante ricordare come dal 2001 sia nata l’associazione dei Giovani musulmani d’Italia (GMI), che conta circa 300 membri e, stando alla ricerca compiuta da Annalisa Frisina (2007), rappresenta il tentativo delle seconde generazioni di declinare la loro identità religiosa in riferimento alla società italiana. I giovani non si sentono estranei o stranieri come i loro genitori giunti in Italia da immigrati; perciò cercano di comprendere il significato dell’essere musulmani nella società italiana. La risposta che l’associazione ha cercato di dare a questa esigenza è articolata: da un lato, s’intende mantenere vivo il legame di fede con la religione di nascita, dall’altro si è convinti che il proprio credo non potrà non tenere conto della realtà in cui si vive. Da qui le varie iniziative condotte in questi anni di dialogo con associazioni giovanili di altre religioni (cattoliche, protestanti ed ebraiche). L’associazione è nata all’inizio come articolazione organizzativa dell’UCOII, il gruppo più strutturato di musulmani in Italia. Ma ben presto si è aperta una dialettica fra gli adulti e i giovani. I punti di conflitto riguardano nell’ordine: la richiesta da parte dei giovani di un’autonomia organizzativa; la volontà di affermare la propria italianità senza dover riprodurre i modelli culturali della generazione dei primi immigrati; infine, il desiderio di apparire in pubblico come uguali ai loro coetanei, ma allo stesso tempo diversi per il tipo di fede religiosa che essi professano – l’islam – in un Paese nominalmente a maggioranza cattolica.

È interessante notare, a tal proposito, sulla scorta dell’indagine condotta da Frisina, come la base dell’associazione sia formata da ragazzi e ragazze di età compresa fra i 15 e i 17 anni, in maggioranza donne e in generale nati e nate in Italia (44%) o qui arrivati da piccoli (50%); solo il 6%, perciò, è giunto quando aveva tra i 10 e i 14 anni di età. Anche la provenienza geografica dei loro genitori e l’estrazione sociale sono indicativi: per quanto riguarda il primo aspetto il mondo arabo è ampiamente rappresentato (Marocco per primo, seguito da Siria, Giordania, Palestina, Egitto, Tunisia, Algeria e anche una piccolissima rappresentanza dell’Arabia Saudita). Per il secondo aspetto, il 50% proviene da famiglie di operai, mentre il 25% da genitori che svolgono la professione di medico e il 16% da famiglie di commercianti. Infine, quasi otto giovani su dieci frequentano la scuola secondaria superiore.

La via italiana dei sikh

La presenza dei sikh in Italia è stata ben riassunta da un brillante sociologo, Mauro Ferrari, con l’espressione ‘turbanti che non turbano’. La prima indagine (I sikh. Storia e immigrazione, 2005) è stata condotta sulla comunità sikh della Provincia di Cremona, diffusa fra le campagne e le fabbriche, inserita in uno degli anelli produttivi dell’agroalimentare dell’economia italiana (e non solo della valle del Po). Sulla base di tale ricerca si descrive come il panorama socioreligioso italiano si stia popolando di templi o Gurudwara («casa del Guru») e come tutto ciò testimoni quanto profondo sia il cambiamento che sta avvenendo in Italia, anche dal punto di vista strettamente religioso. A tale proposito ci si è basati, inoltre, sui risultati delle ricerche condotte da anni sui sikh in Italia da Barbara Bertolani (in Le religioni nell’Italia che cambia, 2013).

Le avvisaglie iniziali della loro presenza si hanno negli anni Novanta. La prima ondata d’immigrati provenienti dall’India era ancora modesta: 11.412 persone nel 1990, che diventavano nove anni dopo 25.608, stando alle cifre ufficiali calcolate sulla base dei permessi di soggiorno. Se nel 1997, su 22.630 sikh residenti in Italia, la maggioranza di loro si trovava nel Lazio (9412), un anno dopo una parte di loro cominciava a spostarsi verso la Lombardia, l’Emilia, la Toscana e il Veneto. Le cifre in queste ultime regioni erano rispettivamente: 4112 in Lombardia, 1652 in Emilia, 1328 in Veneto e 1249 in Toscana. Due terzi di loro potevano già vantare non solo un permesso di soggiorno, ma anche la residenza.

La spiegazione va cercata nel mercato del lavoro. Una grande quantità di sikh viene, infatti, assunta nelle campagne lombarde, come bergamini (allevatori di bestiame) nelle cascine della Pianura Padana, una figura chiave nel mondo della produzione agroalimentare: dall’allevamento del bestiame ha inizio una delle più importanti catene alimentari d’Italia, la linea dei formaggi noti in tutto il mondo. Il contratto di bergamino prevede, oltre a un buon salario, l’abitazione per chi è chiamato a seguire il ciclo produttivo del latte. La casa è annessa alla stalla e non a caso; il prendersi cura delle mucche da latte, anche se molto è stato meccanizzato nel processo produttivo, richiede una prossimità fisica dell’allevatore: l’abitazione diventa un corollario previsto dal contratto. Tutto ciò si è tradotto, per una parte dei sikh, nella possibilità di regolarizzarsi facilmente secondo le leggi in vigore (anche alla luce di quelle più severe di recente introduzione), poiché essi hanno potuto documentare di avere un reddito e un tetto; ciò ha loro permesso inoltre di ottenere facilmente il ricongiungimento familiare. In poco tempo nelle cascine d’Italia si sono ricomposte contestualmente tre generazioni (nonni, genitori e figli, alcuni nati in Italia o qui arrivati molto piccoli).

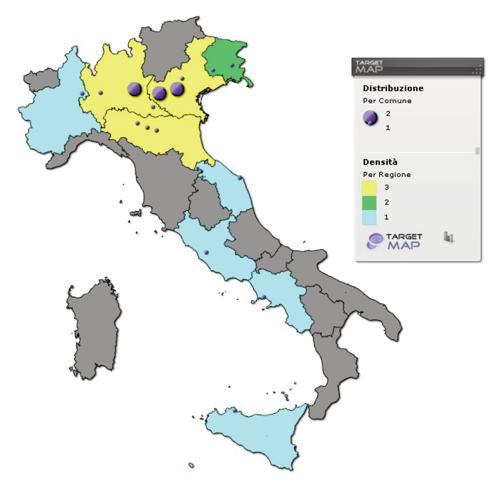

Alla fine degli anni Novanta, dunque, si è verificata una progressiva concentrazione lavorativa in alcuni segmenti del mercato, soprattutto nelle aziende agroalimentari e agricole della Lombardia e dell’Emilia, parallelamente a un altrettanto addensamento di lavoratori agricoli nell’Agro Pontino. Nel 2002 si è bilanciata la distribuzione per genere: ormai il 40% d’immigrati sikh sono donne e la presenza di minori comincia a divenire significativa. Nel 2000 è stato inaugurato, alla presenza dell’allora presidente della Comunità europea, Romano Prodi, il primo tempio sikh a Novellara, in provincia di Reggio Emilia (ne esisteva sul posto un altro sin dal 1990, in condizioni però più precarie). In 14 anni i templi sono diventati 37, la maggior parte dei quali è concentrata nella Pianura Padana (fig. 7). Nel 2005 è stato inaugurato un grande tempio di 1440 m2 a Montirone, in provincia di Brescia, un piccolo comune di 4000 abitanti a pochi chilometri dal capoluogo in direzione sud verso Cremona; è capace di ospitare migliaia di persone che, in occasione dei servizi settimanali e soprattutto delle grandi feste del calendario sikh, convergono in questo piccolo centro, diventato un villaggio globale grazie ai flussi migratori. La rete dei templi si estende dalla Pianura Padana, dove risiede la stragrande maggioranza dei sikh, alla Toscana e soprattutto al Lazio (da Roma sino all’area compresa fra Latina, San Felice Circeo e Terracina).

Esistono diversità anche all’interno del mondo dei sikh, che Bertolani ha ben documentato nelle sue ricerche dedicate proprio alla fondazione dei templi. Tali differenze riproducono non solo storiche diversità d’interpretazione del messaggio del fondatore, Guru Nanak, ma anche e soprattutto suddivisioni di tipo sociale; nonostante, infatti, la religione sikh abbia espressamente condannato il sistema delle caste, la realtà sociale della regione da cui provengono gli immigrati di tale fede, il Panjab dell’India, ha continuato a veder sopravvivere non tanto le caste così come sono state rigidamente codificate dall’induismo, ma una rete di relazioni familiari che tende a stratificare e a distinguere gli individui a seconda che appartengano a un got (sistema di parentela e di lignaggio) o a un altro, considerati diversi nella scala del prestigio sociale e della potenza economica.

Così in Italia, per es., alcuni templi sono controllati sin dalla loro nascita da un got: a Novellara sono le famiglie collegate fra loro da vincoli di parentela allargata, i saini, a esercitare tale controllo, mentre altrove prevalgono le famiglie appartenenti al lignaggio labana, nell’Agro Pontino quelle appartenenti agli jat. Tali distinzioni tendono ad attenuarsi non solo perché le condizioni di lavoro avvicinano le persone e tale processo facilita la convivenza sotto le sacre volte di un tempio fra individui che si sentono legati a diversi clan familiari, ma anche perché, nel passaggio dalla prima alla seconda generazione, quest’ultima avverte sempre meno il retaggio familistico, preferendo scommettere sui talenti individuali piuttosto che sul sistema di parentela.

L’Oriente che non tramonta

La disamina delle nuove religioni presenti nelle regioni d’Italia prosegue ora in un mondo di credenze, fedi e pratiche spirituali che non sono esclusivamente rferibili al fenomeno dell’immigrazione, di cui si è parlato esplorando la via dei sikh e le vie di Allah. Le religioni di cui ci si occuperà sono infatti entrate a far parte della società italiana prima ancora che arrivassero persone da terre lontane, dove i sistemi di credenza più familiari sono l’induismo o il buddismo. Gli italiani hanno conosciuto queste due religioni prima ancora dell’insediamento di migranti dallo Sri Lanka o dall’India, dalla Cina o dal Vietnam. Fu infatti nel 1985 che prese forma l’Unione buddista italiana (UBI) e, quasi dieci anni dopo, nel 1996, nacque l’Unione induista italiana (UII).

Il rapporto della società italiana con l’induismo e il buddismo è un fenomeno complesso, paragonabile, per usare una metafora geologica, a una falesia composta da vari strati, alcuni più antichi altri più recenti, ben distinguibili e, dunque, non necessariamente interconnessi. Il primo strato è rappresentato dall’incontro di élites intellettuali con il buddismo, che ebbe luogo tra la fine dell’Ottocento e i primi anni Trenta del Novecento; un secondo strato cominciò a guadagnare spessore con le prime aggregazioni del 1960, quando nacque l’Associazione buddista italiana, che sette anni dopo avrebbe pubblicato la rivista «Buddhismo scientifico»; il terzo strato si formò con i primi centri di meditazione che sorsero un po’ ovunque dopo il 1970. Si creò infatti in quegli anni un doppio movimento: molti giovani italiani si rivolgevano all’Oriente per mettersi al seguito di maestri spirituali indu o buddisti, e questi, d’altra parte, inauguravano un’attività missionaria in Occidente, sforzandosi di trovare il linguaggio giusto e comprensibile alle menti occidentali per parlare del Dharma (sanatana dharma, «le eterne leggi divine universali»). Ciò generò, attorno a figure provenienti dall’India o dal Tibet, gruppi di convinti sostenitori oppure, dopo una conversione e un lungo addestramento, scuole di meditazione e di spiritualità aperte da alcuni italiani, richiamandosi a uno dei tanti movimenti cui sia il buddismo sia l’induismo hanno dato vita.

Quale rapporto c’è rispettivamente fra il buddismo o l’induismo degli italiani, di quanti cioè hanno voluto abbracciare i vari cammini spirituali che queste due religioni dell’Oriente offrono e ciò che i tanti immigrati, provenienti dalle terre dove queste due religioni si sono diffuse, in vari modi professano?

Accade per es. che una persona di etnia Tamil emigrata a Palermo molti anni fa, pur non essendo cattolico si rechi, in occasione dell’acchianata («la salita») al Monte Pellegrino, al santuario di Santa Rosalia, con altri connazionali Tamil dello Sri Lanka che invece professano il cattolicesimo. Allo stesso modo, in occasione del miracolo di san Gennaro a Napoli o all’interno della basilica di Sant’Antonio a Padova, non è raro vedere gruppi di Tamil (non necessariamente cattolici) accendere una candela davanti alla tomba del santo. Comportamenti, questi ultimi, che non si ritrovano certamente fra i 5000 fedeli che si riconoscono nell’Associazione Sanatana dharma samgha, che riunisce la comunità induista più ampia d’Italia (composta per metà circa da italiani e italiane). Allo stesso modo si potrebbe affermare che fra chi si è accostato con convinzione alla meditazione buddista, nei numerosi centri aperti da almeno trent’anni in Italia, e chi, arrivando nel Paese come immigrato, ha portato con sé la fede dei padri e delle madri – in una delle tante forme e scuole che il buddismo ha conosciuto e conosce, poiché anch’esso vive una stagione di risveglio e di modernizzazione – non necessariamente l’approccio al messaggio del Budda è lo stesso. Ciò precisato, vale la pena distinguere allora, in tre livelli il buddismo e l’induismo in Italia.

Per quanto riguarda il buddismo, al primo livello si può collocare la maggiore e storicamente più autorevole associazione che in questi anni ha cercato di dare pubblicamente voce unitaria al buddismo italiano di prima generazione, l’UBI. Questa associazione si sforza di costruire un primo ponte con alcune formazioni buddiste create dagli immigrati. Al secondo livello trovano posto tutti quei gruppi che, nati sull’onda della contestazione giovanile del 1968, hanno rappresentato il bisogno di una nuova spiritualità di una parte del mondo giovanile, cercata a Oriente, al seguito di maestri che hanno reinterpretato il messaggio del Budda con un linguaggio comprensibile e adattabile allo spirito della modernità occidentale. Il terzo livello, infine, ricomprende il frammentato – per ora – mondo degli immigrati di religione induista o buddista, non facile da delineare con tratti precisi, data la scarsità delle ricerche su tale realtà.

Allo stesso modo si può riassumere la situazione per quanto riguarda l’induismo, tenendo però presente che questa complessa religione cominciò a diffondersi in Italia dopo il buddismo. O meglio, in Italia iniziò a innestarsi diffusamente tramite lo yoga, mentre emerse come nucleo visibile e organizzato nella seconda metà degli anni Settanta. Si pensi all’esperienza di Paolo Valle il quale, dopo aver incontrato in un viaggio nel Tamil Nadu il maestro Swami Gitananda Giri, al suo rientro in Italia decise di prendere il medesimo nome e di aprire un centro yoga nel 1971, trasformandolo, tredici anni più tardi, in un aspra («monastero» o «romitaggio») nell’entroterra di Savona, dove più tardi sarebbe sorto il primo tempio induista in Italia (Sri Lalita-Tripura Sundari). Lo stesso itinerario ha seguito un altro italiano che si è accostato all’induismo, Franco Di Maria, attuale presidente dell’UII. Questo corrisponde al primo livello di cui si è detto prima per il buddismo. A un secondo livello si incontra uno dei più noti movimenti neoinduisti, l’Associazione per la coscienza di Khrishna (International society for Krishna consciousness, ISKCON), nato anch’esso sull’onda della contestazione giovanile occidentale, e altre che vantano diversi lignaggi cui si farà cenno oltre, mentre al terzo trovano posto le prime avanguardie di un induismo frutto dell’immigrazione, che comincia solo da poco a rendersi visibile e a cercare una sponda organizzativa offerta dall’UII.

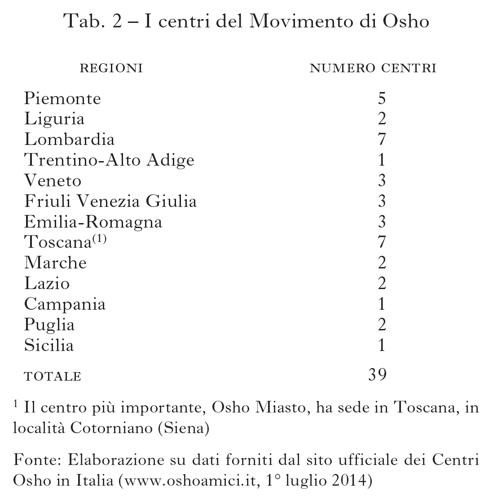

Il punto di riferimento del buddismo italiano è rappresentato dalla UBI, nata a Milano nel 1985 e riconosciuta come ente di culto con un apposito d.p.r. 15 giugno 1993. È una federazione che raccoglie attualmente 39 centri sparsi in tutta Italia, a cui aderiscono circa 80.000 persone, in parte italiane, ma anche, in piccola parte, di origine immigrata (fig. 8). La maggioranza di questi centri si ispira alla tradizione del buddismo tibetano, che è rappresentato a livello mondiale dalla personalità carismatica del Dalai Lama, mentre gli altri rispecchiano le diverse tendenze che storicamente il buddismo ha conosciuto, come quella della scuola Theravada («degli anziani») e delle varie scuole zen. Oltre ai 39 centri affiliati all’UBI ne esistono altri che si sono formati nel corso degli ultimi dieci anni per gemmazione da centri di meditazione nati ben prima. Maggiormente diffusi al Nord e al Centro, con in testa la Lombardia, la Liguria, il Piemonte e la Toscana, esistono centri di aggregazione anche al Sud, soprattutto in Puglia (dove ha preso piede a Taranto il centro Jangtse Toesan, del buddismo della Via del Diamante e che poi si è ramificato anche a Bari, Barletta, Foggia e Lecce) e in Sicilia. È interessante osservare che, al di là dell’assetto federativo che l’UBI si è data per ragioni pratiche (riconoscimento dei luoghi di culto, dello statuto dei ministri, della deducibilità fiscale e dell’accesso all’otto per mille) e per motivi ideali (offrire un tetto comune alla pluralità delle aggregazioni di ispirazione buddista in Italia, comprese quelle di origine immigrata), la caratteristica delle associazioni e dei centri qui in esame è la loro autonomia organizzativa.

Fra i monasteri che possono vantare una discreta e consolidata presenza vanno ricordati: a) lo Shôbôzan Fudenji, un dôjô («luogo del risveglio»), riconosciuto come ente di culto nel 1994 e fondato nel 1984 da Fausto Taiten Guareschi a Salsomaggiore, come struttura stabile che ha preso corpo dopo una decina di esperienze di meditazione zazen («sedersi per meditare»), che Taiten ha praticato a Milano sin dal 1975; b) il monastero buddista theravada Santacittarama («giardino del cuore sereno«), istituito e aperto nel 1990 a Poggio Nativo in provincia di Rieti, dove risiedono otto monaci (due italiani, quattro thailandesi, uno svizzero e uno inglese), con affiliati sparsi in 50 città italiane; c) il monastero Enso-ji, creato dal monaco zen Carlo Tetsugen Serra nel 1988, cui è seguita l’apertura di un’altra sede conventuale a Berceto nell’Appennino parmense, il Sabo-ji («monastero di montagna»); d) centri monastici istituiti da monaci buddisti, prevalentemente provenienti dal Tibet e che si rifanno agli insegnamenti del buddismo tibetano o vajrayana («via del diamante»), come il Lama Tzong Khapa di Pomaia, in provincia di Pisa, attivo da trent’anni, oppure come il Karma Cio Ling di Brescia (con 14 affiliazioni che coprono quasi tutto il territorio nazionale da Milano a Bari, passando per Perugia), fondato da due monaci tibetani rifugiatisi in Europa dopo la loro espulsione dalla Cina e che si rifanno al lignaggio karmapa (nella credenza dei lama reincarnati), oppure ancora come il Centro Vajrapana di Bosentino (Trento), fondato da Lama Ghesce Ciampa Ghiatzo nel 1994 o, per finire, il Tara Cittamani (dal nome della manifestazione femminile del Budda) di Padova e il dôjô zen Sanrin di Fossano nel Cuneese, fondato nel 1990 dal maestro di origini francesi Roland Yuno Rech, con 14 centri affiliati in tutta l’Italia.

Un panorama variegato, dunque, che copre quasi tutti gli aspetti che il buddismo è venuto assumendo lungo la sua storia secolare e a contatto con ambienti socioculturali diversi: dalle scuole del Nord, transitate in Occidente e dunque anche in Italia attraverso la predicazione di monaci tibetani che hanno riproposto con successo le barocche cerimonie tipiche del buddismo mahayana, a quelle provenienti dal Sud, Thailandia, Birmania, Sri Lanka, del buddismo theravada, complessivamente più austero nei rituali; dallo zen cinese a quello giapponese. Come è stato giustamente osservato da Lionel Obadia (2009), professore di antropologia presso l’Università di Lione, il buddismo si è occidentalizzato, nel senso che si sono creati, proprio in Europa o negli Stati Uniti, nuovi lignaggi monastici che rivendicano una discreta autonomia rispetto alle grandi case-madri orientali.

Passando poi al mondo induista, le differenze con quanto sinora detto a proposito del buddismo risaltano per la più ridotta presenza di questa religione fra gli italiani, anche se, come già si è evidenziato, essa cominciava a diffondersi nel nostro Paese già all’inizio degli anni Settanta.

L’UII, fondata nel 1996 con sede a Roma su iniziativa di Valle, raccoglie circa 5000 fedeli e ha firmato l’intesa con lo Stato italiano nel 2007. Esistono altre aggregazioni minori che fanno capo a leader italiani, come il centro Yogananda Ashram a Roma, diretto da Di Maria, l’associazione Yoga Siddha Vidyalaya di Saronno, il centro Amrita di Loano, in provincia di Savona, che nasce nel 1971, il centro Savitri di Brescia, che risale al 1974, il Nisargadatta Ashram di Pisa, fondato nel 1979, e l’associazione Yoga Abhyasa di Racconigi (Cuneo), nata nel 1987.

Se si prendono in considerazione coloro che si sono definiti, con una formula di comodo, i buddisti e induisti alternativi, è possibile trovare una galassia di movimenti e gruppi che si ispirano al buddismo o all’induismo, reinterpretati e reinventati da moderni maestri, prevalentemente nati in India o in Giappone o in Cina, che hanno conosciuto una discreta fortuna in Occidente. Si distinguono, tuttavia, i movimenti neo-orientali sorti alla fine degli anni Sessanta, sull’onda della contestazione giovanile del 1968, da quelli che in realtà sono nati per esigenza di modernizzare il buddismo o l’induismo per un impulso endogeno alle diverse culture orientali tra la fine dell’Ottocento e i primi anni Cinquanta del Novecento. Questi movimenti e gruppi si sono affermati quindi anche in Occidente e in Italia. Proprio per le caratteristiche originarie appena ricordate, tendono a organizzarsi indipendentemente dai centri e dagli istituti di meditazione. Non è un caso, per es., che gli Hare Krishna non facciano riferimento all’UII e che la maggiore organizzazione neobuddista, la Sōka Gakkai, che in Italia conta circa 30.000 membri, non sia affiliata all’UBI.

La Sōka Gakkai (SG) è un movimento nato in Giappone nel 1930 per iniziativa di Makiguchi Tsunesaburo, che riprende e riadatta le idee spirituali di Nichiren Daishonin, maestro medievale vissuto nel 13° sec.: idee che ruotano attorno alla convinzione che il messaggio di Budda si trovi essenzialmente nella Sutra del Loto, uno dei testi più importanti della tradizione buddista mahayana, scritto tra il 1° e il 2° sec. d.C. prima in lingua medio-indiana e, poi, in sanscrito. Richiamandosi alla dottrina di questo monaco, Makiguchi, di professione insegnante, si convinse che, per contrastare il declino morale del sistema educativo nipponico, fosse necessario tornare ai precetti di Nichiren, da non trasmettere però passivamente, ma da trasfondere nell’animo delle nuove generazioni come principi di una nuova etica nel mondo, come fonte di creazione di valore (da cui prende forma il nome dell’associazione) nella vita quotidiana. Dal 1975, sotto la guida dell’attuale presidente Daisaku Ikeda, l’associazione si è data una struttura internazionale con appendici in molti Paesi (128 secondo le statistiche ufficiali del movimento, compresi gli Stati Uniti e molti Paesi europei, inclusa l’Italia), raggiungendo la cifra, sempre secondo i dati forniti dalla SG, di circa 12 milioni di persone. In Italia, con sede centrale a Firenze, si è diffusa fra il 1970 e il 1980, continuando a espandersi fino al 2000 e poi subendo invece un leggero rallentamento, dovuto anche a una crisi interna, di cui la maggiore studiosa, Maria Immacolati Macioti (2002), ha documentato le vicende.

Un altro movimento di origine giapponese, ma non buddista, che ha conosciuto un certo successo anche in Italia è il Sūkyō Mahikari, che è stato studiato da un giovane ricercatore, Andrea Molle (in Le religioni nell’Italia che cambia, 2013). Fondato dall’imprenditore Okada Yoshikaz nel 1948, si basa sull’idea della possibilità di purificare la propria vita e avere l’esperienza diretta dell’illuminazione entrando in contatto con una divinità particolare, Mioyamoto Su Mahikari Omikamisama. Dal 1959 il fondatore decise di investire energie e denaro per aprire centri di meditazione e diffonderli non solo in Giappone, ma anche negli Stati Uniti, in Australia e in Francia, da dove si sarebbe diffuso in Italia a partire dal 1974, grazie anche all’immigrazione giapponese.

Nella galassia dei movimenti neo-orientali, che hanno avuto seguito in Italia così come in molti altri Paesi occidentali e che si collocano a cavallo di diverse tradizioni sia buddiste sia induiste, è possibile trovare, vitali e diffusi, i centri che si rifanno all’insegnamento di Rajneesh Candra Mohan Jain (1931-1990), noto con il nome di Osho. Docente di filosofia, questi divenne gradualmente il punto di riferimento per migliaia di giovani occidentali i quali, fra il 1970 e il 1980, accorrevano al suo ashram a Pune in India, dove predicava un messaggio di liberazione spirituale sia rispetto ai sistemi di credenza propri delle grandi religioni storiche, che riteneva statiche e asfittiche, sia rispetto ai condizionamenti e alle repressioni proprie della moderna società dei consumi. Da qui si comprende il fascino esercitato sulle nuove generazioni occidentali, il cui sogno di cambiare il mondo rimase deluso. Il progetto di fondare in Oregon una città (Rajneeshpuram), dove tutti i nuovi cittadini potessero mettere in pratica gli insegnamenti morali e spirituali di Osho costituì il punto culminante, che segnò allo stesso tempo l’inizio del declino. L’esperimento naufragò per conflitti insorti con la popolazione locale che non gradiva la presenza dei ‘cittadini in arancione’ (dal colore della veste di preferenza indossata dai seguaci di Osho) e per dissidi interni sulla gestione del potere spirituale del leader.

Dopo la sua morte, tuttavia, l’eredità dell’insegnamento di Osho non è andata perduta. Esistono attualmente in Italia una quarantina di centri (tab. 2). Chi vi aderisce non è integralmente né buddista o induista, né seguace dello zen o delle tecniche meditative indotibetane; è piuttosto un credente aperto alla ricerca di vie spirituali che indifferentemente possono far riferimento alle diverse tradizioni religiose e sapienziali orientali, interpretate e filtrate dalla cultura occidentale.

Come già detto per i movimenti alternativi di matrice prevalentemente buddista o sincretistica (fra buddismo e induismo, ma non solo), con riferimento all’induismo esistono e resistono nel tempo, anche in Italia, gli Hare Krishna, un movimento neoinduista con tre templi (Chignolo d’Isola in provincia di Bergamo, San Casciano Val di Pesa e Albettone presso Vicenza), quattro centri culturali Govinda (rispettivamente a Milano, Firenze, Roma e Lecce), più la sede amministrativa centrale di Roma.

Le origini remote del movimento vanno rintracciate in uno dei tanti momenti di risveglio religioso che l’induismo ha conosciuto nel corso del tempo e soprattutto fra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento. In Italia nelle otto strutture risiedono attualmente circa 200 persone.

Infine, un’ultima considerazione va riservata a quanti sono per nascita e origine legati o al buddismo o alle varie correnti del sistema di credenza hindu. Così come si è sottolineato per altre comunità religiose formatesi al seguito dei flussi migratori, anche per il mondo buddista e induista dati certi non sono a nostra disposizione. Si stima, stando ai dati Caritas e ISTAT 2013 (calcolati in genere sulla base dei permessi di soggiorno che indicano presumibili appartenenze a una confessione religiosa) che gli immigrati provenienti dallo Sri Lanka raggiungano circa le 69.000 unità. Di queste solo 20.000 sono di religione buddista; gli altri potrebbero essere, se appartenenti all’etnia Tamil, o induisti o cristiani (con quote consistenti di cattolici), generalmente giunti in Italia per mettersi a riparo dalla guerra civile che per anni ha devastato l’isola del Dharma, così come viene chiamata l’antica Ceylon.

Per cominciare a guardare più da vicino la realtà buddista propria dello Sri Lanka, trapiantatasi in Italia a partire dal 1992, si può dire che il tempio più importante si trova a Milano, fondato da Acharya Sumana Siri, originario di Malacca, ma vissuto a lungo nello Sri Lanka, dove si è accostato allo studio del buddismo. La sua visione è particolarmente interessante: diffonde l’idea di un buddismo non settario, esclusivo ed elitario, ma aperto soprattutto alla cultura e alla scienza moderne. Il tempio è, infatti, espressione di una rete di associazioni il cui nome significativamente è Buddhist realist’s center.

Altri templi buddisti, dove si radunano gli immigrati singalesi dello Sri Lanka, si trovano, per ordine d’importanza, rispettivamente a Catania (dove la locale comunità è guidata sin dal 1988 dal monaco Wagegonda Seelananda e raccoglie circa 5000 fedeli), a Napoli, dove i fedeli vengono talvolta ospitati nei locali presso la chiesa del Gesù per svolgere le loro funzioni e dove si è sviluppata una particolare devozione per san Gennaro (a dimostrazione che i confini fra credenze per i singalesi non sono così decisivi, se ciò che conta è la potenza del sacro che si manifesta allo stesso modo in un santo cattolico o in un’icona di Budda) e poi a Roma, Modena e Verona.

Restando sempre nell’ambito del buddismo d’immigrazione, ben poco si sa, ma certamente è un fenomeno tutto da scoprire, delle pratiche religiose dei cinesi. L’unica ricerca empirica condotta a Torino da un gruppo di ricercatori coordinati da Luigi Berzano (Berzano, Genova, Introvigne et al. 2010) ha messo in luce la difficoltà di reperire dati attendibili. Tuttavia emerge che, al di là dell’apparente indifferenza o diffidenza a rispondere a domande sulla loro religiosità, i cinesi residenti a Torino presentano una varietà di appartenenza. Se infatti la maggioranza sembra non professare alcuna fede, la minoranza si divide fra cristiani (cattolici, testimoni di Geova o evangelici) oppure buddisti. Certo, se si prende in esame Prato, dove risiede la più vasta comunità cinese in Italia (circa 30.000 persone), ci s’imbatte nel più grande tempio buddista (cinese) italiano, il Pu Hua Si, inaugurato il 28 settembre 2009. Ne esiste un altro altrettanto importante creato dagli abitanti della Chinatown romana (che conta circa 7000 persone), nella zona di piazza Vittorio, dove sorge il tempio dell’isola di Putuo. Infine, va segnalato l’insediamento della Scuola dei monaci Shaolin in provincia di Vicenza, che si rifà a un’antica tradizione di zen cinese combinato con le arti marziali e soprattutto con performance acrobatiche, le quali richiedono grande concentrazione mentale e capacità di meditazione altrettanto elevata.

Per passare agli induisti di origine immigrata, poco si sa della loro realtà oltre che provengono dall’India, da regioni diverse da quella da cui provengono i sikh. Si comincia tuttavia a comprendere meglio il mondo dei Tamil, provenienti dallo Sri Lanka, grazie anche al primo lavoro di ricerca svolto da Giuseppe Burgio (C. Natali, G. Burgio in Le religioni nell’Italia che cambia, 2013). Essi costituiscono la maggioranza di quei 68.000 circa che arrivarono in Italia dall’antica Ceylon. Se si stima che siano 40.000 circa, la maggioranza appartiene alla religione induista e fa riferimento all’UII e al tempio di Savona. Le maggiori comunità sono a Torino, Bergamo, Bologna (una delle più rilevanti con circa 5000 fedeli), Reggio Emilia, Napoli, Lecce, Catania e Palermo (dove c’è una cospicua comunità di circa 3000 persone, tra l’altro, devote di santa Rosalia e dove, nel settembre del 2008, sono scese festosamente in piazza per chiedere al sindaco un adeguato luogo di culto).

Gestire il pluralismo religioso: il ruolo delle regioni

Come già evidenziato nel paragrafo introduttivo, la diversità culturale e religiosa ha riconfigurato in Italia un paesaggio ritenuto fino a non molto tempo fa omogeneo e coerente, sia per quanto riguarda gli stili di vita quotidiani sia per quanto concerne i riferimenti valoriali. Una pluralità di culture, portate da donne e uomini provenienti dalle aree più diverse del pianeta, che hanno interagito con i costumi, le tradizioni, i valori, la religione della popolazione autoctona. Non è difficile ipotizzare come ogni regione abbia reagito in maniera diversa a tale contaminazione, e come ogni contesto locale, regionale o subregionale, abbia sperimentato strategie diverse di integrazione. Una pluralità di approcci che va ricondotta non solo alla diversa tipologia dei fenomeni migratori, ma anche (forse soprattutto) alle diverse subculture politiche che animano gli interventi di tipo istituzionale.

Più complesso è documentare puntualmente come tale dinamica si sviluppi in precisi interventi di carattere normativo, data la carenza di riferimenti legislativi che regola in Italia la crescente diversità religiosa. Se la linea di demarcazione tra ‘regioni bianche’ e ‘regioni rosse’ non è più così netta, anche la decifrazione delle politiche leghiste nelle regioni governate (anche) dalla Lega Nord non risulta sempre agevole.

Ciò tuttavia non impedisce di tentare qualche ‘carotaggio’ che consenta di evidenziare, se non proprio a livello regionale, almeno qualche esperienza locale per indicare linee di tendenza la cui attendibilità dovrà essere poi verificata nel corso del tempo. Prima di analizzare alcuni casi specifici vale la pena documentare brevemente qual è la cornice normativa all’interno della quale essi possono essere compresi in maniera più adeguata. In Italia manca una legge sulla libertà religiosa: nel corso delle ultime legislature diversi sono stati i tentativi per prenderla seriamente in considerazione, bloccati soprattutto per volontà del partito della Lega Nord, da sempre contrario a provvedimenti di legittimazione dell’islam.

Dal punto di vista giuridico il pluralismo religioso in Italia è regolato da un sistema piramidale al cui vertice c’è il Concordato con la Chiesa cattolica, seguito da un sistema di intese stipulate con alcune (poche) confessioni religiose, con il riferimento alla legge dei «culti ammessi» (l. 24 giugno 1929 nr. 1159) per tutte le confessioni religiose non incluse nel sistema delle intese. L’assenza di una legge quadro di interesse generale che sia in grado di gestire l’inedita complessità del pluralismo religioso in Italia porta con sé conseguenze che toccano gli ambiti più diversi della vita quotidiana, non solo delle persone immigrate in Italia. Le questioni più rilevanti spaziano dall’edilizia per il culto all’assistenza religiosa nelle carceri e negli ospedali, dalla possibilità di agevolazioni fiscali alla facoltà di accedere alla ripartizione dell’otto per mille, dall’insegnamento della religione nelle scuole al riconoscimento dei ministri di culto, in particolare per quanto riguarda gli effetti civili della celebrazione dei matrimoni religiosi.

Mancando i riferimenti normativi a livello nazionale, tutte le questioni appena elencate vengono gestite a livello locale, dove la frammentazione e la pluralità di regolamenti regionali e delibere comunali tentano di dare risposte alle emergenze che di volta in volta si fanno più urgenti. Come ha recentemente ricordato Paolo Naso (Un cantiere senza progetto, 2012), si tratta di un cantiere molto operoso, nel quale però si lavora «senza un chiaro obiettivo e un trasparente e condiviso modello cui guardare. L’assenza di un progetto, inteso come quadro organico di riferimento nel quale operano sia le comunità di fede sia gli attori politici e sociali che con esse interagiscono, toglie visibilità all’obiettivo finale. L’osservatore esterno scorge i lavori in corso, ma non coglie il disegno d’insieme né la finalità di tanto trambusto, e non di rado se ne allontana perplesso e preoccupato» (p. 17).

All’interno di questa cornice si colloca l’analisi di alcuni esempi di gestione locale del pluralismo culturale e religioso: essa risente delle diverse sensibilità sociali e politiche che caratterizzano le varie zone del Belpaese, anche se non è semplice e immediato sovrapporre sensibilità di tipo politico e specifici indirizzi normativi o l’adozione delle cosiddette buone pratiche. Toscana, Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna possono essere esempi significativi di quanto le strutture di opportunità offerte alle popolazioni immigrate possano variare all’interno di contesti culturali diversi.

La Toscana e il Veneto

Un articolato confronto tra la Regione Toscana e la Regione Veneto sui diversi stili di riconoscimento della differenza culturale, specialmente in riferimento all’islam, è stato proposto da Fabio Perocco (L’islam nella società locale. Un’indagine sugli “stili di riconoscimento”. Toscana e Veneto, tesi di dottorato in sociologia, Università di Padova 2004). La sua ipotesi è che la memoria del solidarismo cattolico in Veneto e quella del solidarismo socialista in Toscana costituiscano le motivazioni che portano le due regioni a reagire in maniera dissimile di fronte alla diversità culturale e religiosa, e che i due contesti esprimano tipi differenti di solidarietà, soprattutto in rapporto all’immigrazione musulmana.

Dall’analisi dei documenti ufficiali, dalle normative a livello locale, dai discorsi pubblici e dalle iniziative di intervento, oltre che dall’intervista a testimoni privilegiati in ambito politico e religioso, emerge chiaramente che l’approccio all’immigrazione della Regione Toscana si sviluppa secondo le dimensioni del riconoscimento dei diritti di cittadinanza e dell’interculturalità. La peculiarità dell’esperienza toscana in materia di immigrazione consiste proprio nella tutela e nella promozione dei diritti di cittadinanza, soprattutto sul versante del lavoro, dell’abitazione e dell’accesso ai servizi, con una particolare attenzione al principio di non discriminazione e di pari opportunità.

Tra le molteplici iniziative attivate in tale direzione sia a livello regionale sia provinciale e comunale, il progetto Porto Franco. Toscana terra dei popoli e delle culture, proposto dalla regione nel 1999, ha forse avuto l’impatto più rilevante sotto il profilo sociale e culturale. Tale progetto ha trovato realizzazione all’interno della l. reg. 20 marzo 2000 nr. 29, il cui obiettivo è orientare la società toscana a politiche di attuazione dei diritti di cittadinanza di tutte le persone che vivono nella regione, senza discriminazione in base all’età, al sesso o alla provenienza, e questo a partire dai provvedimenti delle amministrazioni pubbliche. È un progetto realizzato in collaborazione con le province, i comuni, i circondari, le comunità montane, l’associazionismo, e prende forma nel territorio a partire dalla sensibilità dei diversi contesti. Quanto affermato dall’assessore regionale alla cultura nel presentare l’iniziativa è indicativo dei valori che hanno ispirato questo progetto:

Porto franco è la Toscana dei diritti di cittadinanza per tutte e tutti, è la Toscana che si confronta consapevolmente con la complessità del multiculturalismo e della globalizzazione, e sceglie di costruire una propria forte identità di territorio libero da pregiudizi, stereotipi, xenofobia e razzismo, da discriminazioni e condizioni di diseguaglianza […]. La società toscana orienta a nuove funzioni interculturali la sua organizzazione complessiva: il confronto interculturale straordinario e occasionale diventa pratica ordinaria di convivenza civile (Perocco 2004, pp. 212-13).

Alquanto diverso risulta essere l’approccio al fenomeno migratorio della Regione Veneto, terza in Italia per numero di immigrati dopo la Lombardia e il Lazio. Il Veneto è caratterizzato da un insediamento diffuso delle donne e degli uomini immigrati i quali risiedono in percentuale minore nei capoluoghi di provincia: una presenza capillare, quindi, che si sta consolidando e radicando a seguito di diversi fattori come i ricongiungimenti familiari, l’aumento dei lavoratori autonomi e dei matrimoni misti, l’incremento di alunni figli di immigrati nelle scuole elementari, medie e superiori.

La forma di integrazione portata avanti a livello locale fin dai primi anni Novanta del secolo scorso era basata su una ‘logica lavoristica’, lasciando le questioni di tipo sociale al volontariato, spesso supportato dalla Chiesa cattolica. Le politiche dell’immigrazione, tutte centrate sul binomio controllo e identità, sono risultate essere frammentarie e talvolta contraddittorie, mitigate dall’intervento del volontariato di matrice cattolica. Solamente pochi comuni, tra i quali Schio, Venezia, Mogliano, hanno attivato pratiche inclusive basate su politiche di integrazione e non di controllo. Sempre secondo lo studio di Perocco, in Veneto «sono state predisposte delle politiche d’immigrazione basate su una logica sicuritaria e semi-segregazionista, indirizzate al controllo ferreo degli immigrati, considerati come manodopera e come soggetti pericolosi» (2004, p. 350). Ne è conseguito che il carattere assistenzialistico è stato sostituito da quello ispirato al principio della necessità di difendersi dalla presenza di culture ritenute estranee, al quale si sono aggiunte alcune dimensioni particolari: