Il canto sociale dai Dischi del sole alle posse

Il canto sociale dai Dischi del sole alle posse

Fili da riannodare

Il ‘fare musica’ in forme collettive e condivise svolge una funzione sociale preziosa nel delineare identità di gruppo e veicolare messaggi sociali e valori collettivi. Questa dimensione ci aiuta a non assumere i testi dei canti come vettori a senso unico della trasformazione storica, come spesso accade in alcune ricostruzioni storiografiche della vicenda del nostro Paese. La funzione d’uso dei canti e delle musiche, osservabile attraverso l’etnografia, e lo studio delle retoriche e delle poetiche che si addensano attorno al loro significato rappresentano i punti cardine di uno sguardo antropologico attento ai contesti e alle forme di fruizione della musica, che non si ferma al solo ambito del significato testuale e della comunicazione intesa in senso unidirezionale. La comunicazione, infatti, non è mai a senso unico e le traiettorie seguono strade diverse e circolari: anche un rito collettivo, per quanto orchestrato in modo verticistico e intriso di sentimenti, emozioni e valori condivisi, si apre a numerose possibilità interpretative, a forme di adattamento e folclorizzazione, di vernacolarizzazione e addomesticamento al contesto locale di messaggi egemonici o di carattere universalistico, fino a vere e proprie forme di parodia, rovesciamento o resistenza culturale dal basso, come hanno ampiamente mostrato, studiando il rapporto dei giovani con i prodotti dell’industria culturale e discografica, i cultural studies, avviati già dagli anni Settanta dal Centre for contemporary cultural studies dell’Università di Birmingham e divenuti ormai una scuola di riferimento globale.

Le culture musicali non sono oggi considerate come vincolate da appartenenze di classe o da identità locali discrete e facilmente individuabili – pur essendo fortemente connesse a queste sfere della vita – poiché ogni ambito locale è soggetto a flussi globali di immaginazione, di produzione culturale e di migrazioni. La proliferazione delle ‘subculture musicali’, il campo tematico che ha avuto maggiore sviluppo negli ultimi decenni nelle scienze sociali in ambito internazionale, può essere così abbondante e mutevole da suggerire una produzione potenzialmente illimitata, attraverso processi di scomposizione e riaggregazione non facilmente individuabili e osservabili etnograficamente. In particolar modo, questo meccanismo diventa esponenziale osservando la rete web dove la norma non è la ‘purezza’ o la ‘specificità’, ma il sincretismo che si configura in sistemi relazionali non rigidi e gerarchici, ma multicentrici e relativi, segnati da un’ampia libertà di aggregazione.

Una via d’uscita per cogliere la specificità dell’Italia nel campo della produzione culturale e musicale di identità di gruppo è osservare il rinnovamento – una vera e propria riarticolazione – del filone di studi sul canto sociale e sulle forme espressive del conflitto sociale, riconducendo tale campo a una definizione normativa in grado di sviluppare una traiettoria storica di lungo periodo, utile per compiere analisi comparative e per avere un filo conduttore da seguire lungo la storia italiana degli ultimi decenni. A partire da un esame puntuale della sua formulazione e del suo uso, lungo gli anni Sessanta e Settanta del Novecento – quando rappresentava una punta avanzata degli studi sulla cultura popolare e il terreno di formazione della scuola italiana della oral history –, è oggi possibile, e per molti versi auspicabile, rinnovare la tradizione di studi sul canto sociale analizzando gli spazi di produzione e le modalità di fruizione delle forme espressive legate a contesti socioculturali che producono identità di gruppo, con al centro della loro definizione il racconto delle condizioni di vita e di lavoro in termini di impegno civile e politico. Si tratta di storie e vicende locali descritte in forma diretta, ossia di narrazioni della vita quotidiana all’interno di dinamiche culturali orientate verso un’azione politica dal basso, collegate in vario modo a espressioni antagoniste e conflittuali, con movimenti politici orientati storicamente a sinistra e con vari ambiti della società civile. In tal modo restringiamo un campo vasto e forse sconfinato ed eliminiamo dalla trattazione le forme espressive che ci riconducono a spazi identitari di altro segno politico (il nazirock e la produzione di musica dell’estrema destra: cfr. V. Marchi, Nazi-rock. Pop music e destra radicale, 1997) o con un’altra connotazione sociale, ben definita, come i canti della malavita (G. Plastino, Cosa nostra social club. Mafia, malavita e musica in Italia, 2014), ma molto distante dalla dinamica partecipativa e dai valori storici espressi dal canto sociale. Puntiamo, in sintesi, a ritrovare possibili e nuove forme di produzione culturale, di ambito contemporaneo, in sintonia con il canto sociale espresso dal movimento operaio e dalla sua lunga parabola politico-culturale tra Ottocento e Novecento; dedicheremo pertanto una particolare attenzione al movimento delle posse italiane e alla cultura hip hop, dopo aver effettuato una ricognizione storico-critica degli altri ambiti musicali connotati da forme di impegno sociopolitico.

Non solo folk revival. Gianni Bosio: gli studi sulla cultura popolare

La storia del canto sociale in Italia non si ritrova in modo esclusivo nella storia della musica, dell’etnologia, o delle comunicazioni, dove pure qualcosa conta, bensì dove i suoi protagonisti hanno sempre voluto che stesse: nella storia del movimento operaio [...] La musica e la storia orale infatti servivano soprattutto a riconoscere le trasformazioni della società italiana, dall’universo agricolo e pastorale alla città industriale, e oggi postindustriale [...] Non è un caso che quando all’inizio degli anni Settanta il folk revival sembra trovare un pubblico di massa ma servire sempre meno a questo tipo di analisi, Gianni Bosio arrivasse a proporre che si lasciasse la musica ad altri (A. Portelli, Dagli anni ’60 alle posse, «Il Manifesto», 26 luglio 1997).

Seguiamo le tappe principali dello sviluppo del canto sociale all’interno di un progetto complessivo di rinnovamento della cultura politica del movimento operaio attorno al lavoro guidato da Gianni Bosio (1923-1971). Nel 1960, Roberto Leydi (1928-2003) nell’introduzione ai Canti della Resistenza italiana pubblicati nella collana Mondo popolare delle Edizioni Avanti!, ribadiva un’opinione comune, diffusa negli studi del tempo, e parlava di disorganicità e caducità di tali forme espressive e dell’assenza di un patrimonio tradizionale, più o meno recente, organico e coerente, di canto politico e sociale. Dopo pochi anni, con l’avvio della ricerca sul campo e degli spettacoli del Nuovo canzoniere italiano (d’ora in poi NCI) – che pubblicava anche una piccola ma fortunata rivista omonima – e poi, soprattutto, grazie alla produzione dei Dischi del sole, il quadro emergente mostrava una profondità storica del canto sociale, una memoria radicata e la possibilità di storicizzarne fasi e stili; assieme alla ripresa in forme nuove della tradizione veniva alimentata anche la creazione di nuove composizioni. Edizioni Avanti!, la casa editrice del Partito socialista italiano (PSI), diretta da Bosio dal 1953 al 1964, rappresenta l’alveo di produzione di questo rinnovamento della ricerca storiografica e demologica, nell’ambito di un variegato impegno politico che in quel momento storico trovava spazio e autonomia grazie alla cultura socialista. Nella Nota introduttiva al primo, e unico, volume della collana dedicata ai Canti sociali italiani (1° vol., Canti giacobini, repubblicani, antirisorgimentali, di protesta postunitaria, contro la guerra e il servizio militare, 1963) Leydi e Bosio scrivevano che

il canto sociale rappresenta il momento di base del ‘folklore’ nell’età in cui le masse popolari acquistano coscienza e si autoconfigurano nel proletariato, sia contadino che urbano. Dalla dissoluzione della civiltà contadina tradizionale, legata a una società popolare soltanto istintivamente impegnata nella protesta ma in sostanza costretta dalle strutture economiche e sociali (meglio, dal carattere non dinamico di queste strutture) a una condizione di rassegnata accettazione di uno stato di cose ingiusto, nasce il nuovo ‘folklore’ che trova appunto il suo momento più compiuto nel canto sociale e politico (p. 12).

Gli autori della Nota introduttiva mettono al centro della nuova prospettiva di studi la connotazione sociale dei fatti culturali, il fulcro teorico della rivoluzione gramsciana negli studi folclorici, e propendono per una negazione del folclore a favore di una storicizzazione delle produzioni culturali di particolari ceti e classi sociali, quelle ‘popolari’, in relazione alle condizioni materiali di esistenza e di vita.

Il canto sociale come tema di indagine e il rinnovamento teorico e metodologico degli studi, assieme a una costante polemica anti-idealista a favore di un approccio filologico-storicista, sono visti come il punto di partenza di una nuova visione della cultura popolare e di una fase radicalmente nuova nella ricerca e negli studi. Questo fermento porterà la casa editrice diretta da Bosio a indirizzare gli sforzi maggiori nella ricerca sull’oralità popolare, traghettando gli studi sulla cultura popolare dal Sud contadino – analizzato nella stagione meridionalista delle lotte per la terra da Ernesto de Martino (1908-1965), Diego Carpitella (1924-1990) e Alberto Mario Cirese (1921-2011) – all’Italia centro-settentrionale, investita dalle trasformazioni profonde legate al boom economico.

La riflessione teorica di Bosio si muove principalmente sul versante storiografico, dove al metodo filologico si unisce l’Elogio del magnetofono – come titola uno dei saggi più noti della raccolta –, in grado di ampliare il campo della storia e dare risalto alle culture orali, evitandone la dispersione ed esaltandone, invece, la capacità di autonomia culturale e politica (Bosio 1975, ed. aggiornata 1998).

Anche la nascita dell’antropologia culturale in Italia risentirà del movimento di ricerca sul canto sociale, grazie alla collaborazione di Cirese alle attività delle Edizioni Avanti-del Gallo, a un lungo sodalizio con Bosio, e alla partecipazione diretta nella creazione dell’Istituto Ernesto de Martino (d’ora in poi IEdM). Nel manuale di base degli studi universitari (A.M. Cirese, Cultura egemonica e culture subalterne. Rassegna degli studi sul mondo popolare tradizionale, 1971, 19732), Cirese porrà il filone di studi sul canto sociale come uno dei momenti di svolta degli studi folclorici e lo riterrà il fenomeno contemporaneo più rilevante sul quale porre lo sguardo della disciplina.

Ciò che si veniva a configurare in quegli anni era un’inedita, e successivamente irripetibile, sinergia tra la ricerca sul campo, la produzione culturale e discografica e il clima politico. Secondo il giurista e musicologo Luigi Pestalozza, dall’incontro, nella Resistenza e nella lotta politica del dopoguerra, tra le classi popolari, socialiste e comuniste e la borghesia illuminata e progressista è sorta la Costituzione repubblicana, ma è sorto anche il progetto di una politica culturale in grado di fondere l’alta cultura, sperimentale e innovativa, con il radicamento popolare delle culture locali; da questo binomio politico-culturale Pestalozza fa discendere il dialogo e l’alleanza tra il canto sociale e la nuova musica, tra il folk e l’avanguardia, un ambizioso e virtuoso progetto per la realizzazione di una cultura nazional-popolare di ispirazione gramsciana e di segno progressista.

La storia è andata però in un’altra direzione. Infatti, l’impatto dei media e della televisione sulla cultura popolare è stato dominante; nel campo della fruizione della musica si registrano la forza e il radicamento nel gusto popolare del Festival di Sanremo e l’egemonia dei prodotti dell’industria culturale e discografica che, secondo un’accurata analisi di storia sociale a opera degli studiosi britannici Stephen Gundle e David Forgacs (Mass culture and Italian society from fascism to the cold war, 2007), è stata in Italia impetuosa nella sua azione di scardinamento dei modelli culturali preesistenti e meno controllata e assoggettata al potere politico di quanto comunemente si ritiene. L’affermazione della cultura di massa ha posto le basi per una cultura popolare di segno moderno che la sinistra e in particolar modo il partito di riferimento, il Partito comunista italiano (PCI), ha avuto notevoli difficoltà non solo a indirizzare e promuovere, ma anche semplicemente ad analizzare; reputando ‘falsa’ e ‘inautentica’ la produzione del mercato e insistendo su una politica culturale di stampo idealista, attenta alla divulgazione dell’alta cultura intesa in senso storico-artistico e letterario, si è infatti dimostrato poco tempestivo se non del tutto refrattario nel valutare la spinta alla modernizzazione innescata dai prodotti dell’industria e dall’adesione popolare ai media (cfr. S. Gundle, Between Hollywood and Moskow. The Italian communists and the challenge of mass culture, 1943-1991, 1995, trad. it. 1995). Il progressivo distacco tra la cultura di massa e la sinistra e le strategie mediatico-politiche di segno populista degli ultimi decenni hanno incrinato, se non capovolto, il meccanismo e l’impostazione politica delineata da Pestalozza (cfr. F. Dei, Dal popolare al populismo: ascesa e declino degli studi demologici in Italia, «Meridiana», 2013, 77, pp. 83-100).

Il canto sociale e l’operaismo italiano: la tesi di Cesare Bermani

Sul versante della teorizzazione del campo di ricerca messo in moto dal NCI-IEdM è Cesare Bermani la figura di riferimento. Nel 1963, sul terzo numero della rivista «Il nuovo canzoniere italiano», pubblica Esperienze politiche di un ricercatore di canzoni nel Novarese, un saggio di notevole spessore nel dispiegare le implicazioni politiche e biografiche della ricerca sul campo e dell’incontro con i compagni di base, poi inserito nel suo primo volume di rilievo, destinato a influire a lungo sullo stile della ricerca: L’altra cultura. Interventi, rassegne, ricerche. Riflessi culturali di una milizia politica (1962-1969), 1970. Per lungo tempo, e parallelamente al suo lavoro presso l’IEdM, Bermani sarà anche tra i protagonisti di una rivista militante, «Primo maggio», al centro del filone dell’operaismo.

Nel suo racconto della vita del NCI-IEdM Bermani (1997) propone una chiave di lettura originale, che in qualche modo delimita e circoscrive il lavoro collettivo sul canto sociale, considerando la storia dell’IEdM come parte dell’operaismo italiano, di quel filone di studi marxisti direttamente implicato nel dibattito politico alla ricerca di una centralità dell’analisi della classe operaia e non delle sue organizzazioni sindacali e partitiche (vedi le analisi critiche e le ristampe anastatiche e digitali della Biblioteca dell’operaismo dell’editore Derive e approdi; per una più recente analisi: D. Gentili, Italian theory. Dall’operaismo alla biopolitica, 2012).

È grazie a Bermani che oggi possediamo alcuni dei lavori più compiuti ed esaustivi sulla storia del canto sociale legato alle vicende del movimento operaio, che si affiancano alle due ponderose opere edite da Donzelli sul canto di risaia (F. Castelli, E. Jona, A. Lovatto, Senti le rane che cantano. Canzoni e vissuti popolari di risaia, 2005) e sul repertorio degli operai di Torino (E. Jona, S. Liberovici, F. Castelli et al., Le ciminiere non fanno più fumo. Canti e memorie degli operai torinesi, 2008). Bermani ha individuato nella Pianura Padana della fine dell’Ottocento il luogo di elezione del canto sociale, a seguito delle trasformazioni del mondo agricolo sulla spinta della modernizzazione capitalista e della nascita di organismi di difesa e di lotta del proletariato agricolo e del nascente movimento operaio nelle città industriali (Bermani 2003, p. 1). Lo studioso novarese ha evidenziato come diversi filoni musicali confluissero all’interno del canto sociale. Se il canto tradizionale contadino si ritrova come sostrato comune nel repertorio della filanda, della risaia e della lotta dei contadini nelle campagne, la tradizione artigianale urbana e la diffusione del melodramma e dell’innodia borghese forniranno la base strutturale del canto operaio. Il canto sociale si pone come fenomeno di frontiera a più livelli, tra campagna e città e tra diversi strati socioculturali.

Uno dei punti nodali della polemica operaista di Bermani verso i partiti sarà la rivendicazione scrupolosa e filologica della creatività popolare e dell’autonomia culturale della base operaia e contadina, che non si esprimeva solo nei confronti delle culture egemoni, ma anche nei confronti delle organizzazioni ufficiali della sinistra.

I canti sociali, a differenza di buona parte del canto popolare tradizionale, sono quasi sempre documentabili a partire dalla loro creazione, diffusione e trasformazione; molto spesso è possibile anche individuare gli autori di testi e i luoghi e i contesti di nascita e diffusione. I media del canto sociale tradizionale sono i canali di comunicazione di classe: dal foglio volante al canzoniere a stampa; dall’osteria alla piazza e alle aie; dalle sezioni alle sedi del movimento operaio, ai luoghi di lavoro. Carcere, confino, servizio militare, Prima guerra mondiale, emigrazione rappresentano gli spazi di creazione e diffusione del canto sociale che si è sviluppato per più di un secolo, dalla metà dell’Ottocento al secondo dopoguerra.

A Bermani si possono ascrivere le riflessioni più compiute e filologiche sul canto sociale del movimento operaio, con saggi esemplari sulla vicenda complessa della diffusione della celebre e controversa “Bella ciao” e sul repertorio dello chansonnier comunista ‘Spartacus Picenus’ (Raffaele Mario Offidani, 1890-1968), colonna sonora del movimento comunista a cavallo tra il fascismo e il dopoguerra; sui repertori antimilitaristi della Prima guerra mondiale e su specifici canti di lavoro, come quelli di risaia e di filanda (Bermani 2003). Allo stesso tempo, il massimo studioso di questo filone è stato in qualche modo anche l’artefice di una messa in cantiere della ricerca sul campo, in ragione di una particolare visione ‘operaista’ che non ha trovato nuovi approdi con la fine delle lotte operaie. Criticando l’assunto che vedeva nel canto tradizionale il retroterra per lo sviluppo del canto sociale, Bermani aveva posto al centro della sua analisi il tema della conflittualità sociale come veicolo della produzione culturale; una visione acuta e originale, che è stata frenata però dal mancato confronto con la popular culture, considerata in modo irreversibile come un nefasto passaggio dalla comunicazione orizzontale, veicolata dai canali di comunicazione di classe, alla fruizione verticale dei prodotti commerciali dell’industria culturale (C. Bermani, Che cosa ne è del canto sociale?, «Il de Martino», 1997, 7, nr. monografico: Musiche contro: tra antagonismo e omologazione, pp. 3-10). Inoltre – aspetto che si evidenzia in modo particolare nei suoi lavori antologici più recenti, che si apprezzano per la vastità dei materiali e dei temi trattati – la sua è una visione esclusivamente settentrionale del canto sociale (Bermani 2003; Bermani 2010).

Il dato peculiare della sua sconfinata produzione, militante e polemicamente antiaccademica, è rappresentato però dalla originalità dei temi prescelti e dalla capacità di scardinare i percorsi tracciati e le possibili categorizzazioni del suo itinerario; così nel 1994, dopo un blocco della ricerca sul canto sociale di quindici anni, è stato Bermani, sulle pagine de «l’Unità», ad analizzare i tratti di novità e di innovazione simbolica e iconografica, di creatività culturale (slogan, manifesti, parodie del mondo della pubblicità) delle manifestazioni contro il primo governo Berlusconi. Durante un incontro ad Acquanegra sul Chiese (Mantova), paese natale di Bosio, in occasione del novantesimo anniversario della sua nascita, al Seminario di studi Fare cultura è fare politica (26 ottobre 2013) Bermani ha espresso la necessità di porre al centro dell’analisi sulle forme espressive della conflittualità sociale i nuovi subalterni, i migranti e i lavoratori precari della comunicazione e della cultura, con uno sguardo particolare rivolto alle esperienze di occupazione e di gestione di spazi culturali in nome del movimento per i beni comuni e per la tutela del territorio e del paesaggio.

Tra Bartók e Pasolini: il percorso di Giovanna Marini e Roberto De Simone

Se il versante storiografico della ricerca sul canto sociale, rappresentato da Bosio e Bermani, ha analizzato i contesti di creazione e di uso delle forme espressive in relazione alla storia e alla politica, in secondo piano è rimasta negli ambienti militanti una considerazione più attenta alle strutture e ai linguaggi musicali. Per alcuni protagonisti di quella stagione, la sfida strategica di lungo periodo e di maggiore portata rivoluzionaria è stata la ricucitura della frattura storica tra la musica colta e la musica folclorica. Tale visione utopica, a favore di una nuova cultura musicale in Italia, in grado di valorizzare sia il meglio della musica classica sia il meglio del patrimonio folclorico, ispirata dal lavoro di Béla Bartók (1881-1945), si evidenzia bene nel percorso di Giovanna Marini e di Roberto De Simone. Il modello offerto da Bartók si intreccia, nei casi che vedremo, con le note prese di posizione di Pier Paolo Pasolini (1922-1975) sulla condanna della cultura di massa e sull’esigenza per l’intellettuale engagé di muoversi tra queste due sfere (colto e popolare) alla ricerca di soluzioni estetiche e politiche in grado di fronteggiare la forza e la violenza dei media e del mercato.

Questa radicalità, di stampo illuminista, ma dotata al tempo stesso di un certo fascino e di una visione prospettica di notevole spessore, è la chiave di lettura più appropriata per leggere il lavoro della Marini e di De Simone. Un’utopia incompiuta che nel tempo è risultata soffocata e asfittica, contribuendo a ricondurre il maestro De Simone nell’alveo della musica colta e la Marini a muoversi, in modo appassionato, tra successi mediatici di revival (il disco realizzato nel 2002 con Francesco De Gregori in vetta alle classifiche di vendita) e impegno nella didattica musicale, grazie all’ideazione di sperimentazioni vocali che si muovono tra l’alterità delle voci contadine e le raffinate scelte di scrittura polivocale e polifonica che le sono valse notevole attenzione e notorietà in ambito francese (Macchiarella 2005).

La Marini ha realizzato due instant books tanto inusuali quanto preziosi per i nostri studi; si tratta infatti di reportage e diari di viaggio che mostrano la musicista dapprima impegnata a raccontare la base operaia comunista, incontrata durante la stagione d’oro del canto sociale e del NCI (G. Marini, Italia quanto sei lunga, 1977), e poi alle prese con la stagione della patrimonializzazione e del revival della musica etnica, in giro per la penisola con studenti e stagisti francesi e belgi, in un’Italia che sta riscoprendo le feste tradizionali e dove la musica liturgica e la vocalità contadina sono ancora potenziale fonte di ispirazione per una musica ‘altra’ (G. Marini, Una mattina mi son svegliata. La musica e le storie di un’Italia perduta, 2005).

Il diario degli anni Settanta è un documento unico sulla cultura operaia italiana, realizzato, peraltro, in anni di pieno fervore ideologico e nel mezzo delle lotte politiche e sindacali. Emerge la visione personale di un’artista colta, di formazione borghese, cattolica e progressista, che è vicina al PCI in quegli anni e non nasconde il fastidio e il disagio verso la cultura della base comunista che aderisce con passione alla cultura di massa televisiva e radiofonica, dedicando il proprio tempo libero al ballo liscio, come nelle case del popolo dell’Emilia; scelte culturali che si associano al consumismo vistoso delle famiglie comuniste divenute ricche grazie alle cooperative, alla piccola impresa e alle aziende agricole. Allo stesso modo, è interessante cogliere l’ironia e il distacco critico verso la retorica della ‘classe’ che emerge dalle accuse generiche e violente espresse sull’arte e la musica borghese nei dibattiti che seguivano i concerti; in particolare la Marini accusa di ideologismo esasperato i giovani operaisti dei gruppi extraparlamentari.

Particolarmente interessante è inoltre la riflessione sui possibili esiti dualistici e manichei del lavoro sul canto sociale e sull’alterità della cultura proletaria, con il paventato rischio che possa dare adito a interpretazioni primitiviste o a una contrapposizione esasperata e artificiale tra cultura del popolo e alta cultura, tra ‘Beethoven e le mondine’ – per riecheggiare una nota espressione di Cirese che dà il titolo a un innovativo studio di Fabio Dei (2002), utile per ripensare la cultura popolare in Italia –, mettendo invece in secondo piano le relazioni e i rapporti di circolazione culturale che vi sono sempre stati tra le diverse sfere della produzione culturale. La Marini resterà fedele a questa vocazione e sarà anche la più distante, e scettica, tra i membri del NCI rispetto all’operazione portata avanti nei primi anni Novanta dall’IEdM per favorire un incontro strutturato con i giovani delle posse e del rap.

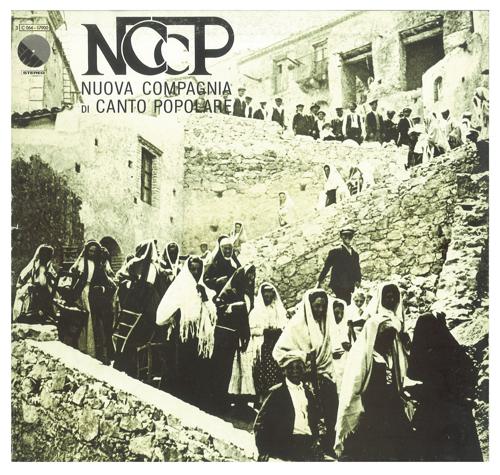

De Simone ha realizzato un monumento alla musica tradizionale della Campania (De Simone 2010), con una riedizione aggiornata e ampliata dei sette dischi editi negli anni Settanta con la casa discografica EMI. De Simone ha avuto un successo tale come maestro e guida della Nuova compagnia di canto popolare negli anni Settanta da aver creato un ‘canone’ di riferimento forte e autorevole per la musica campana e meridionale, al punto tale da essere divenuto il ‘modello’ e la fonte stessa del successivo revival. La sua scelta artistica, protesa verso una valorizzazione dell’oralità tradizionale grazie a creazioni teatrali-musicali di carattere sperimentale e innovativo, è stata mal interpretata dagli esegeti e imitatori, che nei decenni successivi hanno invece prodotto una standardizzazione dello stile elaborato dal maestro e dalla Nuova compagnia di canto popolare.

Le sue ricerche, realizzate in collaborazione con Annabella Rossi dell’Università di Salerno e con una équipe di giovani ricercatori – tra cui Paolo Apolito –, hanno prodotto un’effervescenza tra i protagonisti delle musiche rituali, una sorta di autoriconoscimento orgoglioso e una forma di riscatto identitario; infatti, De Simone ha lavorato sul campo in modo sincronico concentrando la sua attenzione non sulla memoria storica del canto, ma sulla registrazione dal vivo dei riti e delle feste della tradizione campana, incontrando una generazione di virtuosi strumentisti e cantori che egli ha condotto anche in studio per una documentazione sonora di alta qualità.

Ricapitolando il suo lavoro, trent’anni dopo, De Simone ha espresso un vero e proprio grido di dolore, in una sorta di lirica pasoliniana, che guarda ai materiali raccolti, in riferimento all’impatto con la modernità nel tempo presente, con uno sguardo fortemente critico. Gli attuali esecutori dei riti tradizionali campani non hanno infatti, a suo avviso, interiorità religiosa e autorevolezza rappresentativa in grado di favorire una funzione collettiva riconosciuta e praticata. L’esito finale è una perdita di senso delle musiche e un impoverimento dei linguaggi musicali. Entrando nel merito dei saggi della sua opera monumentale sulla tradizione campana, è lo stesso De Simone a depotenziare la sua visione, per certi versi lucidamente critica, per altri quasi apocalittica. Al senso tragico pasoliniano rispetto all’impatto della modernità sul mondo popolare cede il passo una luce di speranza, per una ‘risignificazione’ dei linguaggi musicali tradizionali come bagaglio di alterità e diversità da immettere nel mondo globalizzato.

De Simone è inoltre portatore di una efficace tesi meridionalista sul canto sociale. Durante una giornata di festa e di riflessione sulle musiche tradizionali nell’ambito del Giffoni film festival del 2009, su invito di Apolito, De Simone ha tenuto una lectio magistralis, dove ha evidenziato come il canto sociale e politico fosse ben presente nella tradizione campana e meridionale, a differenza di quanto è emerso dal lavoro del NCI, ma la labilità dei temi sociali nel canto popolare meridionale è stata tale da non riuscire a consolidarsi e stratificarsi, e, in tal modo, non è entrata a pieno titolo nella memoria collettiva.

In riferimento al canto rituale, al carnevale e ad altre occasioni calendariali, De Simone ha attestato come in particolari momenti storici, come nel periodo delle occupazioni delle terre o per il referendum del 2 giugno 1946, si improvvisavano e componevano liberamente strofe legate alle vicende storiche e politiche, ma la breve ed effimera durata dell’esperienza politica della sinistra locale e la scarsa forza organizzativa del movimento operaio al Sud rendevano labile la modifica introdotta, che veniva ‘dimenticata’ con il ritorno al tema tradizionale (De Simone 2010, p. 123; pp. 318-20; pp. 333-34).

Il cantautorato e il canto sociale

Lo sviluppo del gruppo di musicisti e letterati Cantacronache, attivo a Torino tra il 1958 e il 1962, alla ricerca di una canzone impegnata da contrapporre a quella sanremese (cfr. G. Straniero, M. Barletta, La rivolta in musica. Michele L. Straniero e il Cantacronache nella storia della musica italiana, 2003) e il movimento del NCI hanno prodotto una stagione di creatività e di impegno culturale che, secondo molti osservatori e alcuni degli stessi protagonisti, rappresenta una componente peculiare della nascita in Italia del cantautorato, assieme all’influenza del modello francese, rappresentato da Georges Brassens (1921-1981), e delle canzoni di impegno civile di Bertolt Brecht (1898-1956).

Grazie a un accurato lavoro del sociologo Marco Santoro (2010) possiamo seguire la nascita della figura del cantautore e il formarsi di una nuova sfera della produzione culturale e del mercato discografico. Uno scritto polemico di Ivan Della Mea, E chi può affermare che un sampietrino non fa arte? (in La chitarra e il potere. Gli autori della canzone politica contemporanea, a cura di S. Dessì, G. Pintor, 1976), accese una querelle tra il NCI e i cantautori:

il consumismo borghese tutto consuma e nulla o poco ha forse più da vendere. Ma una cosa gli è riuscita, ed è la più pericolosa. Vende il costume, l’ideologia e la metodologia del consumo e ce la ritroviamo pari pari nelle nostre manifestazioni. Oggi si consuma cultura di sinistra, è forse un grosso passo avanti ma molto pericoloso, perché la si consuma molto spesso nello stesso modo, con le stesse forme, con la medesima acriticità alla quale ci aveva abituato l’ideologia culturale borghese. Si consuma cultura di sinistra. Non si partecipa a un progetto politico culturale e non si stimola la partecipazione politica consapevole […] E si perpetua l’equivoco: diamo Della Mea e De Gregori alle grandi masse, o diamo le grandi masse ai cosiddetti ‘artisti’? Ho molta paura della seconda ipotesi, me la vedo realizzata nei festival di tutta la sinistra. Non ho paura di divenire oggetto di consumo. Non mi va perché non sono un artista. Vorrei essere un compagno partecipe di un processo rivoluzionario: la costruzione di una nuova scienza dell’organizzazione culturale: un lavoro da compagni per i compagni di oggi, di ieri e di domani. Non un lavoro da ‘artisti’ (p. 162).

Ma a distanza di anni, divenuto presidente dell’IEdM, con la consueta generosità autocritica, Della Mea ha riconosciuto quanto fosse manichea la posizione ‘purista’ del tempo:

Il principe Francesco [De Gregori] mi disse: ‘Facciamo qualcosa insieme Ivan, in fondo siamo sulla stessa barca’. ‘Non siamo sulla stessa barca’ gli risposi. ‘Allora siamo nello stesso mare’ disse il principe Francesco sorridendo. Mi dava fastidio che fosse così alto e magro e sorridente e disponibile. ‘Non siamo nella stessa barca – ribadii – e neanche nello stesso mare e a ben vedere neanche nello stesso pianeta’. Il principe Francesco mi lasciò perdere [...] Ho sempre pensato che in quelle mie risposte ci fosse più invidia che sinistra coerenza di un sinistro di sinistra... (I. Della Mea, Giovanna e Francesco che bel fischio, «l’Unità», 9 dic. 2002).

La tensione tra l’autoproduzione e l’autonomia culturale e politica in rapporto con la sfera del mercato è una costante nella storia del canto sociale, dai cantautori alle posse. Le espressioni di base, identitarie, territoriali, conflittuali che sono al centro della nostra riflessione, non si basano più sulla tradizione orale e la cultura folclorica e non hanno più come ai tempi del NCI un saldo riferimento nel movimento operaio e nelle sue organizzazioni, si basano, invece, sull’uso e il riuso creativo di prodotti del mercato discografico e dei media. La circolazione culturale e l’osmosi che si produce tra le espressioni della cultura popolare e il mercato diverrà inestricabile come nel caso dell’hip hop.

Cultural studies italiani: le ricerche di Alessandro Portelli

Alessandro Portelli, membro storico dell’IEdM e fondatore del Circolo Gianni Bosio di Roma, tra i ricercatori della ‘vecchia guardia’ è il maggiore punto di riferimento per traghettare nella contemporaneità il bagaglio di conoscenze e gli strumenti teorici impiegati negli anni di maggiore sviluppo della ricerca empirica sul canto sociale.

Nella fase di crisi e di stallo del movimento operaio Portelli ha aggiornato la ricerca sulle forme espressive della conflittualità di base, riflettendo sul rock (Portelli, in D. Carpitella et al. 1978) e sui ‘giovani’ (Portelli 1979), grazie alla particolare capacità metodologica, e interdisciplinare, di analizzare i meccanismi dell’oralità e della narrazione, di osservare i nuovi linguaggi della protesta operaia nel fluire della comunicazione mediatica e dei consumi di massa (Portelli 1983).

L’esperienza di Portelli rappresenta un momento particolarmente significativo per riannodare i fili di una peculiare tradizione italiana di ricerca in un possibile dialogo con i cultural studies, attraverso un confronto che non si è svolto in modo sistematico, con un progetto chiaro e ben delineato di fusione e di incontro tra prospettive diverse, ma che è comunque in un certo senso avvenuto, proprio grazie al suo lavoro, che ha percorso in anticipo e in modo personale i temi oggi al centro del dibattito.

Nel 1979 Portelli evidenziava un duplice processo in atto nel mondo giovanile, quello della ‘distinzione sociale’ dei giovani del ceto medio istruito e quello della nostalgia come consapevolezza critica dei prezzi pagati con la modernizzazione; una nozione che Portelli traeva da una lezione di Cirese al seminario tenutosi nel 1977 al Circolo Bosio di Roma sul tema della festa (cfr. A.M. Cirese, Oggetti, segni, musei. Sulle tradizioni contadine, 1977).

Il saggio esemplare di Portelli è Tipologia della canzone operaia (1983), la punta più avanzata, per l’impianto complessivo di analisi, nella ricerca sul canto sociale in Italia. L’articolo verte su esempi e casi tratti prevalentemente dalla ricerca su Terni e mette al centro dell’analisi lo studio dell’intreccio dei linguaggi nelle canzoni, in relazione a una raffinata analisi della mutazione dei contesti socioculturali di riferimento e delle capacità creative, di adattamento e di parodia dal basso, nei confronti dei prodotti dell’industria culturale. Portelli segue in senso diacronico lo sviluppo del canto sociale rispetto al mutare delle comunità di riferimento, a partire dalla ‘comunità residua’, ovvero dal sostrato contadino presente nella cultura operaia ternana e nelle borgate romane, dove la modificazione delle forme espressive rurali si orienta sulla base dell’uso contingente e creativo che ne viene fatto (p. 208).

Da un punto di vista filologico-letterario individua nel ‘monostrofismo imperfetto’ il costrutto centrale nella formazione del canto sociale, con strofe estrapolate da canzoni narrative che in assenza di un tessuto comunitario tradizionale favoriscono un uso di parti e frammenti di altri brani e prediligono forme metriche e semantiche autosufficienti, con una concatenazione libera per via della ripetuta frequenza dell’anafora.

In senso diacronico, ne analizza gli sviluppi dalla fine della civiltà contadina e agropastorale alla ricerca di una ‘comunità sostitutiva’, quella del movimento operaio che, attraverso diverse forme di socialità politica (la banda, la corale, la filarmonica, il concertino, la bocciofila, il circolo, l’osteria e la casa del popolo), crea una nuova comunità, tra lo spontaneismo dei processi nati dal basso e la burocraticità dell’organizzazione. Una nuova comunità che sostituisce quella paesana e tradizionale e necessita di regole per autoregolarsi e definirsi: statuti, verbali, documenti, programmi. Anche la musica si ufficializza tramite la scrittura e la stampa. Si aderisce per scelta e non per nascita a questa nuova forma comunitaria e ciò porta a una maggiore diversificazione interna della comunità. Gli autori operai si ispirano o comunque sono fortemente influenzati dagli autori colti, che si fanno portabandiera delle rivendicazioni degli ‘ultimi’.

Da questo rapporto tra canto, scrittura e organizzazione derivano alcuni caratteri del canto sociale tradizionale: l’autore si separa dall’esecutore e la musica dal testo, per cui degli inni proletari conosciamo gli autori, da Pietro Gori (1865-1911) a Spartacus Picenus; il linguaggio musicale segue quello verbale; vi è una forte influenza del melodramma; si allentano i legami tra canto e discorso quotidiano: cantare diventa una forma ufficiale e liturgica affidata ai momenti solenni; la censura collettiva della comunità viene sostituita dalla sanzione dell’organizzazione e dalla selezione dei materiali ufficiali da parte delle organizzazioni operaie.

Portelli analizza il rapporto tra il canto e la trasformazione che avviene nel mondo del lavoro con la modernità industriale, dove è la fabbrica che diventa la ‘comunità sostitutiva’, e rivela come non è solo la mutazione dei luoghi e dei tempi di lavoro a schiacciare gli spazi di autonomia culturale, e di socializzazione in nome del canto, ma, in modo complementare, viene scardinata la nozione stessa di comunità con l’urbanizzazione e l’avvento della cultura di massa. È così che nasce una nuova comunità sostitutiva: il ‘villaggio elettronico’. La città sostituisce l’intreccio di comunicazioni orizzontali faccia a faccia con un flusso molteplice di discorsi unidirezionali, veicolati dai media. La risposta per il canto operaio è, a questo punto, di due tipi: il silenzio oppure la resistenza dall’interno, con forme di interferenza o appropriazione selettiva.

La produzione della propria musica da parte della comunità non era solo una scelta, ma anche una necessità derivante dalla mancanza di altre fonti musicali; tuttavia una volta che la musica è disponibile in abbondanza, farla da sé, scrive Portelli, sembra meno necessario. Dai mass media, inoltre, arriva musica competente, che impone di confrontarsi non più con i vicini e con i pari, ma con specialisti. In definitiva, la sussunzione della musica nell’industria dello spettacolo toglie senso al ‘fare musica’ fuori da contesti professionali e spettacolari. Non è solo la canzone operaia che va in crisi, ma l’atto stesso di cantare: più la musica è spettacolo, più farsi cogliere a cantare significa fare spettacolo di sé, esporsi.

La risposta creativa dal basso che più caratterizza il canto sociale è la parodia, che si configura come una ‘guerriglia semiologica’ capace di interferire nel flusso unidirezionale della merce musicale. Portelli delinea una divaricazione tra le parodie, segnalando come all’interno di questo ossimoro letterario-musicale (testo operaio su musica padronale o in sostituzione di un testo padronale) le parodie più efficaci siano quelle che fanno maggiormente i conti con i testi di partenza con espliciti e puntuali interferenze: in esse risulta più efficace l’effetto di stravolgimento; invece, nei casi in cui il testo poggia in modo libero e svincolato dal precedente su melodie famose il risultato può essere temporaneo e volatile, come nelle celebri parodie di Spartacus Picenus, o addirittura ridicolo, come avviene con l’inno del primo maggio composto da Camillo Prampolini sull’aria di “Funiculì Funiculà”. La parodia per quanto efficace contiene però un’ambivalenza, frutto della relazione complessa tra l’egemonia del mercato sui gusti dei ceti popolari e la forza creativa e la resistenza dal basso che vi si contrappone e a essa si mescola:

La parodia, come la guerriglia, definisce insomma un terreno contestato, a macchia di leopardo, che cambia continuamente di mano. Parodiare un testo significa fargli resistenza ma anche rendergli omaggio: significa ammettere, come minimo, che la musica leggera è più familiare agli stessi operai della musica popolare; come massimo, che la musica leggera è più bella, preferibile – in altre parole, riconoscere e subire l’egemonia nell’atto stesso di contestarla (Portelli 1983, p. 212).

Portelli giunge alla considerazione che la connotazione di classe dei fatti culturali, al centro della riflessione gramsciana sulla cultura popolare, è ormai complicata da una pluralità di scelte individuali e di flussi di comunicazione per cui «nessuno è più parte di una comunità unitaria, e di una comunità sola: l’identità individuale è sempre più formata da una combinazione, diversa da persona a persona, di fattori come età, sesso, collocazione politica, religiosa e produttiva, uso del tempo libero, rapporto coi mass media» (p. 217). Infatti, riflette Portelli, molti operai sono implicati su più livelli musicali, e non solo in quanto operai; così, per es., Alfeo Paganelli, operaio e musicista, a Terni canta gli inni di partito nelle manifestazioni, ma canta anche per il Cantamaggio e canta il rock e il liscio nelle balere (p. 218). Le forme della ‘nuova canzone operaia’, che avevano suscitato non solo interesse ma anche speranze e passioni – un po’ eccessive, ammette in modo sincero e autocritico Portelli –, sono rimaste orfane di una comunità di riferimento, sospese a metà tra il folclore progressivo e lo show business, conclude l’autore, senza più il sostegno del movimento del folk revival e della canzone politica caduta in declino a fine anni Settanta.

Con l’esaurirsi della spinta del filone di ricerca sul canto sociale, Portelli ha virato il suo impegno di studioso militante verso la storia orale, divenendo uno dagli studiosi più noti a livello internazionale in questo campo, grazie alla sua Biografia di una città. Storia e racconto: Terni, 1830-1985 (1985). La ripresa di interesse, lungo gli anni Novanta, per le culture orali, il patrimonio immateriale e la tradizione del canto sociale ha visto Portelli e altri compagni di strada impegnati nel ridare vita al Circolo Gianni Bosio. Dopo la chiusura alla fine degli anni Ottanta, il Circolo ha ripreso vita, sia sotto forma di associazione culturale-militante, sia come archivio sonoro e biblioteca specializzata presso la Casa della memoria e della storia del Comune di Roma; inoltre, la ripresa di attività del Circolo, con numerosi corsi e seminari sulle musiche popolari, ha dato la possibilità di editare con apparati critici e saggi analitici alcune campagne di ricerca sul campo, grazie all’editore Squilibri.

Alcune delle riflessioni di Portelli, svolte in occasioni seminariali organizzate dall’IEdM, e confluite lungo gli anni Novanta nella rivista «Il de Martino», testimoniano la torsione riflessiva che spinge Portelli a una riconsiderazione della storia del canto sociale in relazione ai problemi posti dall’analisi della contemporaneità, dove la separatezza fra la tradizione orale e la comunicazione di massa diventa una dicotomia artificiale, e utile al massimo per la perpetuazione della separatezza fra le discipline che se ne occupano (cfr. A. Portelli, La politica della ricerca sul campo, «Il de Martino», 1997, 7, nr. monografico: Musiche contro: tra antagonismo e omologazione). In un intervento successivo ha proposto un’attualizzazione di alcuni passi teorici di Gianni Bosio, evidenziando come lo storico fondatore dell’IEdM, parlando delle «isole di ignoranza» come «isole di resistenza», avesse posto al centro della sua analisi i processi, per cui una potenziale resistenza dei ceti popolari comincia dall’autoproduzione delle notizie e delle informazioni:

Quando Gianni Bosio parlava di una cultura popolare autonoma e antagonista, largamente intrecciata con precise identità di classe, non intendeva che la cultura popolare fosse separata e incomunicante al contesto in cui esisteva, bensì che contenesse tratti di soggettività e modalità espressive che non derivavano per discesa o imitazione dalle culture egemoniche ma erano il prodotto di un’elaborazione propria, diversa e anche esplicitamente o implicitamente contestativa rispetto a quella dominante (A. Portelli, Cultura popolare e popular culture. Differenze e rapporti, «Il de Martino», 1999, 9, nr. monografico: Il concetto di popolare tra scrittura, musica e immagine, p. 9).

Se nella comunicazione di massa l’interazione avviene dall’alto verso il basso, Portelli precisa che nessuna comunicazione è mai interamente unidirezionale, in quanto è comunque il destinatario che ne decide il senso finale; pertanto «l’autonomia della cultura popolare non si esprime solo (o ormai sempre meno) nel creare isole di separatezza, quanto nel trasformare le comunicazioni egemoniche in territorio conteso» (p. 14). Tre le nuove forme di antagonismo e autonomia culturale Portelli richiama l’attenzione sul movimento degli squatters e sui centri sociali, ma ravvisa anche alcune differenze strutturali di carattere epocale, relative alla possibilità di stabilire un grado o un preciso livello di connotazione socioeconomica dei nuovi prodotti culturali in termini di gruppi sociali, o classi. Al tempo stesso, il peso della necessità e del bisogno è radicalmente mutato, al punto tale da far risultare di minore rilevanza l’accesso o l’esclusione dalla tecnologia e dai saperi tecnici per gestirli: «e forse anche per questo, poi, non sempre i loro prodotti alternativi sono poi tanto diversi tecnicamente e linguisticamente da quelli disponibili sul mercato» (pp. 20-21).

L’influenza del suo lavoro sul campo, tra divulgazione e analisi della musica americana e storia orale delle classi popolari in Italia, è stata notevole per la cultura di sinistra in Italia, basti citare come esempio lo stimolo che Portelli ha esercitato sul gruppo dei Gang, formato dai fratelli marchigiani Marino e Sandro Severini, che dal rock-punk di Joe Strummer dei Clash sono transitati verso la cultura locale, grazie all’incontro e alla collaborazione con lo storico gruppo del folk revival La Macina. I Gang negli anni Ottanta e Novanta hanno rappresentato il tentativo più coerente e apprezzato di formulare un canto sociale legato a una generazione postpolitica, che al collasso dei linguaggi del movimento operaio rispondeva con la musica per riempire il vuoto della fine dell’aggregazione politica (Le radici e le ali. La storia dei Gang, a cura di L. ‘Lerry’ Arabia, G. Morozzi, 2008).

Hip hop all’italiana: tra muretto e centri sociali

All’interno della cultura hip hop, la musica rap – la «CNN dei poveri», secondo una definizione del musicista David Byrne – è una componente fondamentale nella creazione delle identità di gruppo dei giovani afroamericani del Bronx, fino a divenire in breve tempo un genere musicale in cima alle classifiche di vendita negli Stati Uniti. Il rap ha origine nella musica giamaicana e in particolare nelle pratiche di modificazione dei suoni, nelle forme di improvvisazione verbale e nell’uso dei sound systems, di sistemi mobili di diffusione della musica per contesti come spazi aperti e parchi pubblici, legati al ballo e alla musica su disco. Nascono e si sviluppano le tecniche dello scratching con un disco o con una poliritmia di due o più dischi, basate su rallentamenti e selezioni di brani rimontati che diventano un nuovo brano, grazie anche alle modificazioni elettroniche del suono con l’eco e altre forme di perturbazione musicale; a ciò si unisce la pratica verbale, con la presentazione dei brani e le forme di improvvisazione chiamate talk over o toasting. Il rap si sviluppa nel Bronx, a New York, negli anni Settanta, grazie agli immigrati giamaicani, viene poi rielaborato ulteriormente dagli afroamericani diventando così «folklore metropolitano dell’età elettronica come arte del riuso, discorso sovrapposto a un altro discorso, montaggio e bricolage» (A. Portelli, Presentazione, in F. Adinolfi, Suoni dal ghetto. La musica rap dalla strada alla hit parade, 1989, p. 9).

Sono riformulate e formalizzate alcune tecniche e forme di improvvisazione verbale, come i dozens, battaglie verbali semiritualizzate in cui i giocatori si lanciano insulti a turno, terminando quando per uno dei due il gioco diventa troppo pesante. La rima diventa un ingrediente fondamentale dell’improvvisazione e la lingua adoperata diviene uno slang sottoposto a continui cambiamenti dettati dai temi narrati, incentrati spesso sulla marginalità dei neri dell’America urbana contemporanea. Il campionatore, con la sua possibilità di digitalizzare qualsiasi suono o parte di esso, di modificarlo e riutilizzarlo, diventa l’altro strumento fondamentale del rap e sostituisce il sound system. Il rap diviene uno degli ingredienti della cultura hip hop, la cultura urbana giovanile organizzata in gruppi detti posse o crew, in ambiti etnici fortemente marginalizzati, dove alla parola e alla musica si unisce anche l’arte della danza, la breakdance, e della scrittura creativa con i graffiti. Dai quartieri afroamericani l’hip hop e il rap si estendono anche ai quartieri latini, messicani e cubani, e la musica diventa bilingue.

In pochi anni il rap supera i confini del quartiere, le forme narrative da libere e fluide diventano rigide e racchiuse all’interno di brani costruiti sulla forma ‘canzone’; i rapporti faccia a faccia lasciano il passo alla musica mediata attraverso il vinile, il CD e il videoclip. Nascono le prime star, che firmano contratti milionari con la majors, e i dischi rap scalano le classifiche di vendita. Il rap diviene così, in poco tempo, un genere musicale popular.

Goffredo Plastino, tra i primi etnomusicologi italiani a studiare il rap in casa nostra (in Italia il fenomeno esplode verso la metà degli anni Ottanta a partire dai centri sociali di Bologna e soprattutto di Roma), mette al centro della sua riflessione un’analisi della musica nel rap e, attraverso un’accurata ricognizione della letteratura scientifica in argomento, ci fornisce due elementi chiave per una sua lettura antropologica: l’uso del campionatore come pratica culturale; il rap come genere musicale postmoderno, che realizza una fusione tra oralità e tecnologia.

Il suo lavoro della prima metà degli anni Novanta (Plastino 1996) sviluppa un’attenta ricostruzione del dibattito e delle retoriche mediatiche attorno al rapporto fra questa nuova ondata musicale e le musiche tradizionali, con un focus di approfondimento sulle regioni meridionali.

Pierfrancesco Pacoda, giornalista musicale e produttore discografico, ha realizzato dei lavori di carattere più generale, producendo una sintetica ed efficace descrizione di un fenomeno vasto e complesso, che in Italia ha vissuto una prima fase embrionale nelle strade e nei quartieri delle grandi città, sulle panchine e i muretti di zone periferiche, e ha poi trovato un momento di grande visibilità politica e mediatica grazie alla stagione dei centri sociali:

Tra il muretto e i centri sociali, l’hip hop è il racconto in presa diretta della strada, la narrazione minuziosa della quotidianità di chi sta ai margini. A molti anni di distanza dall’ultima ondata politica del pop – quella dei cantautori dei primi anni Settanta – l’hip hop è l’unico linguaggio musicale in grado di colpire dritto al cuore. Un linguaggio spesso enfatico e retorico, ma sempre capace di trasmettere passioni e sentimenti, aspirazioni e sogni di ribellione (Pacoda 2000, p. 3).

Il dualismo delineato per l’hip hop italiano (il muretto e i centri sociali) è schematico ma molto efficace.

Con l’intervento di alcune majors viene scardinato il meccanismo di autoproduzione dal basso e, conseguentemente, si innesca un feroce dibattito tra i musicisti italiani:

Due i luoghi, due i territori, due i punti di vista che definiscono nei primi anni Novanta la scena dell’hip hop italiano. Da un lato l’impegno, il desiderio di riportare la forza dell’‘orgoglio nero’ all’interno di spazi dove si pratica quotidianamente la ‘resistenza urbana’ e dove la musica hip hop coniuga una aspirazione alla rivolta. Dall’altro, la strada, le narrazioni microemozionali, le cose di ogni giorno raccontate con un linguaggio che non subisce alcuna mediazione colta, eppure spesso è capace di lirismo e complessità linguistica. Ne nasce un dibattito infuocato che per qualche anno movimenta le pagine delle riviste musicali e di costume, e avvia un rinnovamento della musica italiana i cui effetti sono vitali ancora oggi (p. 4).

In Italia il rap si consolida attorno al 1990 grazie al circuito di autoproduzioni e al network sociale dei centri sociali, e all’attenzione al nuovo ‘genere musicale’ da parte dei media e della stampa. Se inizialmente i testi sono in inglese e si basano sul ricalco, subito dopo si compongono nuovi brani in italiano e molto spesso nei vari dialetti di provenienza delle posse.

L’hip hop soppianta il punk come colonna sonora dei centri sociali e immette in questi spazi numerosi giovani e adolescenti fino a quel momento estranei a questo mondo. Il successo di pubblico, il bailamme giornalistico e la radicalizzazione dello scontro, con numerosi sgomberi degli spazi occupati, creano un nucleo dirigente radicale nei centri sociali e un pubblico di fruitori e utenti sempre più ampio e via via più esterno e poco coinvolto nelle dinamiche di gestione degli spazi, ispirate all’autoproduzione e all’organizzazione assembleare; spesso alcuni giovani del pubblico dei concerti sono anche, e allo stesso tempo, frequentatori di discoteche.

Dal muretto ai centri sociali, fino al successo mediatico e commerciale. Neffa (pseudonimo di Giovanni Pellino), salito in vetta alle classifiche di vendita della musica pop, ha alle spalle una lunga esperienza nei centri sociali e nelle posse di Bologna; sin da subito è Frankie Hi-Nrg (pseudonimo di Francesco Di Gesù) a mostrarsi autonomo dalla scena del conflitto sociopolitico rappresentata dai centri sociali e a puntare sul mercato discografico come megafono in grado di amplificare il messaggio ‘giusto’ dei rappers nostrani, auspicando un allargamento e non una chiusura in nome dell’auto-organizzazione. Il suo brano Fight the faida, un inno contro la mafia, ha spopolato anche nelle discoteche nel 1993.

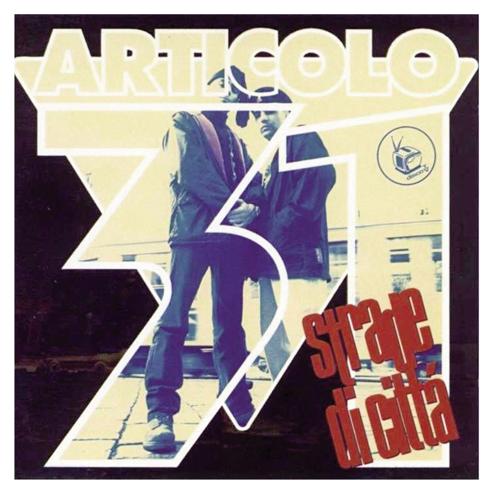

Il caso più interessante e significativo da mettere in evidenza nel dualismo tra il muretto e i centri sociali è quello del gruppo milanese Articolo 31, duo di rappers di estrazione operaia, che nel 1991 in diverse occasioni hanno ‘rappato’ con gli esponenti di spicco del rap militante, ricevendo però ostilità e boicottaggio dall’ambiente dei centri sociali, e anche delle pesanti contestazioni femministe per alcuni brani come Tocca qui. Dichiara dj Jad:

Adesso [nel 2000], comunque, mi sembra che la riconciliazione sia davvero in atto. Perché finalmente tutti iniziano a capire che i ragazzi vogliono canzoni positive. Il nostro mestiere, d’altro canto, è quello degli intrattenitori. Per quanto duro sia il mondo là fuori, noi dobbiamo far divertire la gente, senza dimenticare il contesto da cui veniamo. Bisogna cercare il dialogo, il punto di incontro con gli altri. Devi essere tu a fare il primo passo, a provare a farti capire. Il resto è rinuncia, isolamento, ghettizzazione. Noi preferiamo confrontarci con la vita vera. Ogni nostro pezzo, sia ironico o più intimista, ci riflette comunque sino in fondo (Pacoda 2000, pp. 68-69).

Paola Zukar di «AL», fanzine-rivista di riferimento dell’hip hop, entra nel merito del dualismo tra il muretto e i centri sociali:

Le posse hanno preso soltanto il lato politico delle rime dei rapper, tralasciando totalmente l’intrattenimento e non considerando che l’hip hop mira a infiltrarsi nel ‘potere’ per ottenerne i benefici ma non per soverchiarlo. Eccetto i Public Enemy, la quasi totalità degli altri artisti hip hop avevano e hanno tuttora un’attrazione bruciante per gli standard della classe agiata. La stessa cosa vale per Francia e Germania, mentre in Italia l’eredità della mentalità dei centri sociali si fa sentire ancora in maniera preponderante (Pacoda 2000, p. 73).

Nell’hip hop italiano si insinua un potenziale ribaltamento dello schema gramsciano incentrato sulla connotazione socioeconomica e di classe delle pratiche culturali, con giovani proletari, come gli Articolo 31, che anelano alla partecipazione al mercato discografico e alla promozione sociale insita nel successo economico, mentre giovani studenti universitari, colti e di estrazione sociale piccolo-borghese, organizzano forme assembleari e comunitarie di gestione dei centri sociali e lottano per un sistema di autoproduzione e distribuzione della musica alternativo al mercato discografico. È utile in questo senso un confronto con lo studio delle ‘sottoculture’, che proliferano per via del relativo disancoraggio delle pratiche culturali dalle classi sociali di riferimento dei creatori e fruitori dei prodotti realizzati, grazie al lavoro di Sarah Thornton sulla cultura dei club e delle discoteche (Thornton 1995).

Rap e raggamuffin: postmodernità, dialetti e identità locali

Le posse meridionali hanno sollecitato molti osservatori, tra cui soprattutto i giornalisti e i critici musicali (e anche alcuni importanti studiosi), a parlare di un rinnovamento della musica folclorica, grazie all’uso marcato del dialetto, allo stile vocale dei gruppi e, soprattutto, alla riformulazione in chiave hip hop di alcune forme musicali tradizionali. Plastino (1996) ha dato ampio spazio allo scenario salentino, dove è stato attivo Georges Lapassade (1924-2008), noto scienziato sociale francese, che praticava nei confronti dell’hip hop una ‘osservazione partecipante attiva’, essendo direttamente coinvolto in interazioni e forme di sostegno alla pratica musicale oggetto del proprio studio. Lapassade ha stimolato incontri e scambi tra rappers italo-svizzeri e altre posse della Francia meridionale e del Salento, proponendo la tesi di una comunanza di base e di legami stretti tra il raggamuffin (frutto dell’influenza della musica rap sulla musica reggae giamaicana nel corso degli anni Ottanta e Novanta) e le musiche del Mediterraneo, fino a suggerire alla band salentina Sud sound system la tesi dell’affinità e della prosecuzione nella loro musica della terapia del tarantismo. Lapassade frequentava il Salento dagli anni Ottanta per una messa in scena teatrale dal titolo Regno del dio che danza, un progetto che vide nascere e maturare uno scontro tra posizioni divergenti: Lapassade, impegnato a sostenere l’impossibilità di una forma metastorica e artistico-teatrale di rappresentazione del tarantismo, invitava infatti i partecipanti al progetto a vivere la trance nella contemporaneità, a farsi ‘tarantati’. La critica più efficace al suo invito a vivere la trance attraverso la musica contemporanea sta nella considerazione della funzione inversa e opposta del rito tradizionale del tarantismo, dove la musicoterapia era impiegata per uscire dalla trance e non per entrarvi, poiché lo stato catatonico delle tarantate rappresentava un momento di estrema sofferenza psicologica e un grave danno economico per la famiglia del tarantato.

Lo studioso francese conia per i Sud sound system le espressioni etnorap, raggafolk e tarantamuffin; quest’ultima avrà successo mediatico e giornalistico e sarà adoperata fino a oggi. In seguito, il suo proposito sarà quello di stimolare la creazione di un rap italiano basato sulla tradizione orale e non sulle campionature e la tecnologia, legato alle musiche tradizionali locali e non alle radici giamaicane del Bronx.

Plastino analizza come, nei testi dei brani dei Sud sound system e nelle loro dichiarazioni pubbliche, la componente locale e identitaria più articolata ed esibita sia quella del dialetto e non della musica tradizionale e del tarantismo. La lingua produce una capacità di radicamento locale ma, soprattutto, serve ai musicisti salentini per collocarsi in modo autonomo e ‘altro’ nel panorama hip hop internazionale che resta il loro riferimento, poiché l’ispirazione musicale del gruppo deriva da modelli e stili rap e raggamuffin e non certo dal tarantismo.

Allo stesso modo Plastino passa al vaglio un altro gruppo musicale di rilievo nella stagione delle posse, i napoletani Almamegretta, che hanno ottenuto una notevole investitura pubblica e mediatica come esempio e come vero e proprio modello di contaminazione e innovazione tra alcune forme locali di canto della tradizione campana e sonorità ‘altre’ – suoni black, come il dub giamaicano –, divenendo l’emblema del ‘nuovo’ all’insegna del meticciato e dell’ibridazione. Per Plastino si è innescato un ‘tormentone’ mediatico che pone come unica forma di salvezza per una Italian world music la ‘fine’ dei mondi locali tradizionali, un assunto che diventa il caposaldo dell’autolegittimazione dei gruppi musicali a prendere segmenti delle culture locali e portarle a nuova vita in forme diverse e al passo con i tempi (1996, pp. 80-86).

Per la posse più attiva nello scenario giovanile napoletano, i 99 Posse, il successo nazionale arriva grazie al film Sud (1993) di Gabriele Salvatores, che contiene nella colonna sonora la famosa “Curre curre guagliò”. Anche i 99 posse, assieme ai Bisca, adoperano il dialetto come lingua poetica, ma non nell’ottica del recupero della musica tradizionale, bensì come linguaggio della quotidianità e mezzo espressivo del loro quartiere e della base sociale del gruppo, il rione Gianturco, dove sorge il centro sociale Officina 99. La lingua svolge una funzione identitaria senza però legarsi alle forme espressive tradizionali; infatti, i 99 posse attingono le strutture musicali dagli stile campionati, dalla metrica e dalle melodie del raggamuffin e del rap.

Anche Luigi ‘Lugi’ Pecora, giovane italoetiope di Cosenza, rapper con i Sputh posse, elabora una lingua poetica aderente al parlato quotidiano, frammisto di italiano regionale e dialetto; la sua attenzione alle ‘radici’ e all’identità è rivolta esclusivamente alla possibilità di comunicare la vita reale del suo territorio di riferimento, individuando una comunità di parlanti a cui il rapper si riferisce e di cui vuole erigersi a portavoce e speaker. Un altro esempio calabrese: gli esponenti dell’Arti violator posse di Locri adoperano campionature dai dischi del folk singer Otello Profazio come demarcatore identitario nello scenario hip hop nazionale, senza però assumere carattere di continuità con la musica tradizionale e passando attraverso la mediazione del disco. In sintesi Plastino rivela come

L’immagine di tradizione musicale che emerge da questa ulteriore rassegna (che, pur non potendo essere esaustiva, è sufficientemente ampia e rappresentativa) è particolarmente composita. Le tecniche adoperate per riferirsi alla tradizione vanno dall’uso dei campioni all’esecuzione dal vivo di parti vocali e all’impiego di strumenti musicali tradizionali. Per quanto riguarda gli aspetti più specificatamente musicali, sono presenti campioni di filastrocche o brani vocali del mondo dell’oralità, estratti o imitazioni di canti di venditori ambulanti pugliesi, della canzone napoletana contemporanea e della canzone popolaresca siciliana. Tutto ciò è inserito all’interno di un tessuto ritmico e musicale rap, raggamuffin o dub. Nessuno dei tratti musicali qui considerati costituisce la base di un brano, o il suo elemento melodico o ritmico principale. In altri termini, questi aspetti sono subordinati ad altri linguaggi musicali (1996, p. 116).

La stagione delle posse esprime uno

stile musicale che non si basa sulla durata, sulla memoria, ma sulla sincronicità. Nel rap e nel raggamuffin tutto può essere riutilizzato: la logica è quella del pastiche, del collage [...] viene privilegiata la frammentazione e la ricomposizione dei frammenti secondo nuove strategie di organizzazione dei testi musicali: ciò ha come conseguenza la perdita della temporalità e della profondità [...] i suoni e le musiche della tradizione sono adoperati in Italia come aspetti (minori) della contemporaneità, senza referenti storici (o con referenti molto attenuati, o distorti). Di questa modulazione sono consapevoli, più di altri, i musicisti (pp. 118-19).

Le retoriche discorsive che l’etnomusicologo ha passato al vaglio del riscontro scientifico e documentario rappresentano una nuova fase della stagione delle ‘false ideologie’ sul folclore musicale (Carpitella, in Carpitella et al. 1978).

In tempi più recenti, l’etnomusicologo Marco Lutzu (2012) ha iniziato a svolgere in Sardegna un lavoro prezioso di analisi della scena musicale locale con una particolare attenzione al rap, in grado di cogliere come la diffusione su larga scala del modello statunitense, oltre a fenomeni di emulazione e riproposizione sotto forma di cover, ha attivato anche pratiche creative, commistioni e sincretismi tra il modello mainstream e le realtà locali. I rappers sardi, da una parte, propongono testi che trattano tematiche squisitamente locali (il problema della disoccupazione all’indomani della chiusura dei complessi industriali del Sulcis; il problema dell’alcolismo giovanile nella Sardegna centrale; l’autonomia politica ecc.) e, dall’altra, continuano a riproporre alcune delle tematiche dell’hip hop americano come, per es., l’attacco diretto e aggressivo agli altri gruppi e vocalists. La scena sarda, attraverso una ricognizione delle ‘alleanze’ e delle ‘collaborazioni’ fra gruppi musicali, mostra un’intricata rete di scambi e di fusioni simboliche tra persone, in relazione all’ostilità espressa verso gli ‘altri’. Inoltre, la scena sarda presenta un peculiare carattere locale di adattamento del genere rap ai luoghi festivi e alle tradizioni del luogo. Dai locali, discoteche o palazzetti dello sport, dove si tengono i raduni e le sfide tra amanti del genere, il rap è entrato a far parte dei festeggiamenti civili che nei diversi paesi della Sardegna vengono organizzati in onore del santo patrono. In occasione di queste feste, accanto alla serata dedicata alla musica tradizionale sarda, con la gara poetica o il canto a chitarra, è abitualmente in programma una serata dedicata ai giovani e capita sempre più spesso che sia presente il rap. Nelle realtà locali sarde, come in tutti i gruppi sociali, spiega Lutzu, sono presenti complesse e delicate dinamiche interne, continue negoziazioni di significati, con definizioni di gerarchie e leadership, sistemi di scambio e di solidarietà, condivisioni di strategie di rappresentazione del sé e del gruppo, ideologie, obiettivi comuni e politiche condivise e, come in tutti i gruppi, vi è cooperazione e conflitto.

Le posse e il canto sociale

Tra il 1991 e il 1994 si consuma l’incontro tra le posse e il canto sociale tradizionale, in una fase di slancio e di espansione del movimento dei centri sociali e di rilancio dell’IEdM. L’Istituto, dopo il 1980, aveva cessato la sua attività editoriale e discografica e si trovava alla fine del decennio a ‘resistere’ in ostinata solitudine a una chiusura definitiva, per via dei rapporti non facili con le istituzioni lombarde e nazionali. Un filo di speranza veniva sempre alimentato dalla perseveranza di Franco Coggiola (1939-1996), che teneva aperta la struttura e proseguiva, con le poche forze residue, il lavoro di ricerca e di organizzazione culturale. Il punto più buio si raggiunse, alla fine degli anni Ottanta, con la vertenza di sfratto dalla storica sede milanese, cui seguì il tentativo, con ripetuti appelli e articoli sulla stampa di sinistra, di sollecitare l’opinione pubblica e il mondo della sinistra a sostenere il più importante archivio sonoro italiano, di natura privata, dedicato alla storia e alla cultura dei ceti popolari e alle forme espressive della conflittualità sociale.

In questo frangente storico troviamo il tentativo di legare la rinascita dell’IEdM con la nuova musica antagonista. Primo Moroni (1936-1998) sarà, assieme a Coggiola, una delle figure di collegamento tra questi mondi, e così, nel 1992, al Palasport di Torino si terrà un concerto di sottoscrizione per l’IEdM dal significativo titolo Le radici con le ali, con i ‘vecchi’ del NCI: Ivan Della Mea, Giovanna Marini, Paolo Pietrangeli, e il gruppo operaio E Zezi di Pomigliano d’Arco assieme ai Gang e ad alcune delle posse più in vista del mondo dei centri sociali. Nel tentativo di innestare il bagaglio storico di conoscenze e di esperienze del NCI sui temi emergenti nella contemporaneità, l’IEdM si farà promotore di altri incontri (a Venezia, Bologna, Sesto Fiorentino e Firenze), con dibattiti e concerti con ricercatori, giornalisti, attivisti e rappers (Bermani 1997, pp. 169-74). Negli elenchi dei sottoscrittori a favore dell’IEdM appare oggi sorprendente la fitta presenza dei protagonisti delle posse (I fratelli di Soledad, Ishi, Mau Mau, Papa Ricky, Sud sound system, Torino posse, Sa razza, 99 posse) in una lista composta da studiosi, musicisti, militanti politici e sindacalisti.

Possiamo analizzare più nel dettaglio questi due microcosmi, osservandoli da vicino grazie a un articolo di Primo Moroni che fornisce il quadro storico più esaustivo sull’ambiente socioculturale dei centri sociali e sulla fruizione della musica nell’ambito di questo movimento:

Nel suo essere indubbiamente marginale la stagione dei centri sociali di seconda generazione introdurrà un fortissimo rinnovamento della scena culturale italiana. La sua separatezza dal resto della società, pur essendo un limite, sarà per qualche anno un territorio protetto e uno ‘stile di vita’ contro una società esterna vissuta come interamente nemica [...] È a partire infatti dal 1987-1988 che tutti i Centri Sociali cominciano ad attrezzare gli spazi in funzione di un’apertura quotidiana e di una programmazione musicale, teatrale, culturale costante e martellante. Quasi concorrenza con il resto della programmazione cittadina. È una fase d’oro quella che va dalla fine degli anni Ottanta ai primi anni Novanta. La lunga e sotterranea metabolizzazione contro-culturale, la sua costante ricerca di riferimenti internazionali e culturali nei ghetti di tutte le metropoli deindustrializzate dell’occidente, l’odio per l’establishment spettacolare, il bisogno di una nuova progettualità politica, producono un cocktail assai complesso all’interno del quale finiscono per convivere sia la rielaborazione della cassetta politica degli attrezzi legata ai movimenti dei tardi anni Settanta (l’autonomia operaia, il movimento del 1977), sia il tentativo (per un certo periodo riuscito) di conciliare questa rivisitazione con la necessità di una propria e autonoma programmazione culturale strettamente intrecciata con i propri vissuti quotidiani (Il cerchio e la saetta: i centri sociali, «Il de Martino», 1997, 7, nr. monografico: Musiche contro: tra antagonismo e omologazione, p. 45).

È dentro questi orizzonti che nasce la breve ma fortemente incisiva stagione delle posse e del rap all’italiana che, secondo Moroni – ed è qui che emerge la tesi centrale di questo articolo –, fonde in una nuova sintesi creativa sia la stagione della musica esistenziale punk, sia l’eco lontana e metabolizzata del canto sociale e di lotta.

Moroni sottolinea come vi fosse stata una tensione centrifuga tra la creazione di un circuito semiprofessionale di gruppi musicali, corteggiati dalle majors e contesi dalle manifestazioni e iniziative pubbliche, e una ricerca di legittimazione culturale cittadina e nazionale attraverso le attività spettacolari e la creazione di eventi di grande richiamo. Viene innescata, in tal modo, una crescita esponenziale degli utenti e dei fruitori dei centri sociali, sempre più esigenti e sempre più distanti dal collettivo e dall’auto-organizzazione: «la tentazione del ricorso al mercato spettacolare (per quanto di qualità possa essere) è quindi avvenuta in modo quasi inevitabile e spontaneo» e, conclude Moroni, «l’errore a monte è stato probabilmente quello di separare la programmazione musicale e culturale dai percorsi di tentata ricomposizione politica» (p. 46).

All’interno del NCI sarà Della Mea, amico fraterno di Moroni e assieme a lui tra i principali fautori della creazione di un ‘ponte’ tra le varie anime e le varie generazioni della sinistra milanese, a dare maggiore credito alla possibilità di istituire un passaggio di consegne nel segno dell’eredità e del futuro da compiere assieme, tra il canto sociale tradizionale e le posse. Il suo impegno è testimoniato da un articolo (I. Della Mea, Il nuovo canzoniere italiano e le posse, «Il de Martino», 1992, 1, pp. 37-38) che narra l’incontro-scontro tra i linguaggi e gli stili delle generazioni militanti a ridosso del concerto Le radici con le ali. Anche Bermani, lo studioso di riferimento per gli studi sul canto sociale del movimento operaio, ha provato in quegli anni a ricollocare la mission dell’IEdM nello studio delle nuove forme espressive antagoniste come possibile terreno di approdo e alternativa alla chiusura dai toni nostalgici del revival del canto sociale tradizionale, pur ravvisando l’assenza di un soggetto politico-organizzativo in grado di dare forza e sinergia a un variegato mondo (C. Bermani, Che cosa ne è del canto sociale?, «Il de Martino», 1997, 7, nr. monografico: Musiche contro: tra antagonismo e omologazione).

Il nodo cruciale della storia narrata finora è rappresentato dalle vicende della scena romana organizzata nell’Onda rossa posse e gravitante attorno all’attività del centro sociale Forte prenestino. Più in particolare, ripercorreremo qui alcuni passaggi storici nel periodo del movimento studentesco della ‘Pantera’, esploso con le occupazioni universitarie del 1990. Dal gruppo di giovani pionieri del rap, riuniti nella storica radio libera romana, Radio onda rossa, è nata l’esperienza musicale e politico-organizzativa più interessante da analizzare nella prospettiva storica del canto sociale, gli Assalti frontali, guidati da Militant A, ovvero Luca Mascini.

Il paradosso storico che evidenzieremo è dato dalla volontà di recidere i potenziali legami di eredità con il movimento del canto sociale tradizionale da parte del gruppo che, in modo più acuto e originale, aveva rinnovato e adattato ai tempi presenti alcuni dei punti nodali espressi dalla precedente stagione politica: l’esperienza politica di base e l’autoproduzione-distribuzione. D’altra parte, potremmo altresì sostenere che i ricercatori e gli organizzatori di cultura della ‘vecchia guardia’ hanno colto con ritardo, o con scarso impegno, la possibilità di un incontro e di un passaggio di consegne con i rappers romani e più in generale con il movimento dei centri sociali. Ma i paradigmi teorici non raffigurano mai in modo esaustivo i mondi della vita, e l’’ereditare’ è una sfera complessa di relazioni generazionali, ricca di implicazioni personali, che esulano dalle formulazioni di carattere generale e normativo.

Se l’avvio del canto sociale e del folk revival negli anni Sessanta è legato simbolicamente allo spettacolo Bella ciao del NCI al Festival di Spoleto del 1964, con la rissa in sala scatenata dal brano antimilitarista “Gorizia tu sei maledetta” e le conseguenti interpellanze parlamentari, il seguito di attacchi fascisti e di bailamme giornalistico, anche l’esplosione del canto sociale delle posse si nutre di un mito di fondazione. Nel film-documentario Batti il tuo tempo (regia di Sergio Bianchi, Manolo Luppichini, Nanni Balestrini, 1994), la testimonianza di un protagonista dell’Onda rossa posse, che la didascalia presenta come «Il Duca. Aristocratico ultraradicale», con il racconto dell’apparizione irruenta delle posse durante una manifestazione del movimento della Pantera, mette in evidenza un evento simbolico della frattura generazionale tra il vecchio e il nuovo canto sociale, con i giovani dell’Onda rossa posse che irrompono nella piazza e spodestano dal palco i musicisti folk, per esprimere con un altro linguaggio estetico i bisogni di una nuova generazione.

La comparazione con i fatti di Spoleto del 1964 mostra delle profonde mutazioni. Dall’attacco alla cultura borghese da parte di un gruppo legato ai partiti e ai movimenti più innovativi della sinistra tradizionale, si passa all’attacco in toto ai linguaggi della generazione precedente, sinistra compresa. Inoltre, da una centralità dei conflitti di classe, si passa a una complessità delle dinamiche antagoniste che coinvolgono maggiormente il territorio, la socialità e il ruolo dei giovani; dimensioni ‘altre’ che esulano dal mondo del lavoro e dalle sue rappresentazioni novecentesche.

La storia di vita di Militant A (1997, 20073) è uno dei testi autobiografici più acuti e intensi nel raccontare la vita politica di base e la quotidianità dei giovani dei centri sociali. Esso ci aiuta a capire meglio, da un punto di vista ‘interno’, le dinamiche e il contrasto profondo alla base della frattura generazionale e politica che ha spezzato i ponti tra il vecchio e il nuovo canto sociale. A partire dalla considerazione che una nuova cultura musicale, che arrivava dagli Stati Uniti, mal si conciliava con il modello precedente del cantautore impegnato:

Amavamo il rap americano ed eravamo impressionati dalla sua potenza comunicativa, era un pezzo che cercavamo nuovi modi per esprimerci e parlare agli altri, oltre il volantino, oltre l’assemblea, oltre il comizio, qualcosa di nuovo per sfondare la linea del fronte. Ci allenavamo ai microfoni di Radio Onda Rossa ogni settimana improvvisando liriche su vari argomenti. Musica di lotta e di protesta, ma con una differenza rispetto ai cantautori melodici degli anni Settanta: il cantautore è un musicista che con la sua chitarra parla in terza persona di storie che accadono nella società, il rapper, invece, racconta in prima persona quello che accade nella propria vita dentro la società (p. 9).

Luca Mascini, ovvero Militant A, ricorda come «a scuola durante le battaglie dei primi anni Ottanta, scrivevamo volantini, ma quello che mi intrigava nel farli era metterci dentro metafore e parabole che spiazzassero chi era abituato a leggere i soliti sermoni [...] in quegli anni ho interiorizzato l’assoluto bisogno di rinnovare il linguaggio con cui si comunicava nel movimento» (p. 13). La distanza con la precedente generazione di militanti politici, verso i quali si nutriva anche rispetto e stima, è siderale: