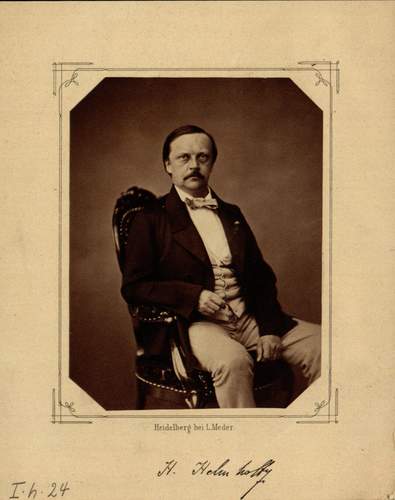

Helmholtz, Hermann Ludwig Ferdinand von

Fisiologo, matematico e fisico (Potsdam 1821 - Berlino 1894). Figura di eccezionale complessità e profondità, contribuì in modo sostanziale all'evoluzione del pensiero scientifico del XIX secolo, compiendo fondamentali ricerche nell'ambito dell'ottica e dell'acustica fisiologica, della fisica e della matematica. Allievo del fisiologo J. Müller, docente di anatomia (Königsberg 1849-55) e fisiologia (Bonn1855-58), tra le sue opere principali si ricordano Handbuch der physiologischen Optik (1856-1867), trattato sulla fisiologia e la fisica della visione che rimase per decenni insuperato, e Die Lehre von den Tonempfindungen als physiologische Grundlage für die Theorie der Musik (1863), compendio dei suoi pionieristici studi sull'apparato uditivo.

Vita e attività

Si laureò in medicina a Berlino nel 1842 con J. Müller. Pochi anni dopo (1847), nell'opuscolo Über die Erhaltung der Kraft, formulava per la prima volta in termini generali il principio di conservazione dell'energia, convertendo in una deduzione trascendentale, da premesse analoghe a quelle dell'"estetica" di I. Kant, i risultati di esperienze da lui stesso eseguite su aspetti chimico-fisici dei processi organici, e risultati di altri autori. Professore straordinario di fisiologia a Königsberg (1849-55), e di anatomia e fisiologia a Bonn (1855-58), portò a termine in questo periodo fondamentali ricerche di ottica fisiologica: realizzò uno "specchio oculare" (oftalmoscopio) per l'osservazione della retina nell'occhio vivo, formulò una teoria della visione cromatica come processo fisiologico fondato sulla combinazione di dati percettivi distinti, riferentisi a tre colori fondamentali (rosso, verde e violetto), e misurò le costanti ottiche dell'occhio (raggi di curvatura delle superfici rifrangenti, della cornea e del cristallino). Nel 1856 usciva la prima parte dell'Handbuch der physiologischen Optik, la cui pubblicazione si concluse nel 1867. L'opera rifondeva e integrava in un organico contesto i risultati originali di H. e pressoché tutte le più importanti ricerche fino ad allora esperite sulla fisiologia dell'organo visivo. Passato a Heidelberg, alla cattedra di fisiologia (1858), vi rimase tredici anni, dando un decisivo sviluppo a un altro capitolo della fisiologia della percezione: l'acustica fisiologica. Anche in questo campo H. si avvalse di un semplice ma ingegnoso apparecchio per l'analisi dei suoni, da lui stesso costruito, il "risonatore", mentre applicò il procedimento matematico di J.-B.-J. Fourier all'analisi armonica dei tracciati dei moti vibratori periodici. Tra i contributi di H. all'acustica fisiologica si segnalano le ricerche sulle strutture dell'orecchio medio (membrana del timpano e catena degli ossicini), che egli riuscì ad assimilare a modelli fisici. Nel 1863 usciva Die Lehre von den Tonempfindungen als physiologische Grundlage für die Theorie der Musik, compendio organico delle vedute di H. sulla fisiologia dell'udito, giunto alla quarta edizione nel 1877. Nel 1868, con la memoria intitolata Über die Thatsachen, die der Geometrie zum Grunde liegen, H. prendeva posizione nel dibattito in atto sulle geometrie non euclidee, accettando la deduzione riemanniana del concetto di spazio da quello più generale di varietà a n dimensioni, ma presupponendo come dato certo la possibilità della "constatazione di congruenza", su cui si basa la misurazione fisica. La critica all'euclidismo geometrico indusse H. a proporsi un più vasto riesame dei fondamenti della gnoseologia kantiana, alla quale egli s'era riferito fino ad allora non senza una ricorrente polemica contro la "filosofia della natura" e lo hegelismo. Questo riesame di Kant, pur dando maggiore importanza al momento empirico nel costituirsi delle nozioni conoscitive, si conciliò tuttavia in H. con l'ammissione di un apriori del conoscere, identificato con il principio di causalità. A Heidelberg l'interesse di H. tornò anche a volgersi verso problemi di fisica sperimentale e di fisica matematica: dall'idrodinamica, dove formulò i teoremi sulla conservazione dei vortici nei fluidi non viscosi, alla teoria dell'elettromagnetismo. Morto G. Magnus, l'università di Berlino offrì la cattedra di fisica a G. Kirchhoff, che declinò l'offerta per motivi di salute, e poi a H., che v'iniziò il suo insegnamento nel 1870 e nel 1876 divenne anche rettore dell'università; nel 1875 era stato nominato socio straniero dei Lincei. Creato da W. von Siemens l'Istituto fisicotecnico, H. ne assunse la presidenza nel 1887. Tra il 1884 e il 1886 pubblicò una serie di fondamentali memorie sui più generali principi della meccanica razionale, che aprirono la via ai lavori di H. Hertz, allievo a Berlino di H., sui fenomeni del campo elettromagnetico. Nel 1882 H. dette inizio alla pubblicazione di una raccolta di tutte le sue memorie scientifiche, Wissenschaftliche Abhandlungen, il cui secondo volume uscì nel 1885 e il terzo, postumo, nel 1895. In un'altra opera, i Populäre wissenschaftliche Vorträge (1865, 1871, 1876), H. aveva invece ripubblicato i numerosi discorsi a carattere divulgativo, da lui tenuti in varie circostanze. Altra silloge dei discorsi di H. di carattere scientifico e filosofico è costituita dai Vorträge und Reden, la cui ultima e più completa edizione fu pubblicata dalla sua seconda moglie, Anna von Mohl, nel 1896. Tra i discorsi raccolti nei Vorträge und Reden se ne segnalano alcuni, giustamente celebri: Über das Ziel und die Fortschritte der Naturwissenschaft (1869), Das Denken in der Medicin (1877), Über die akademische Freiheit der deutschen Universitäten (1877), Die Thatsachen in der Wahrnehmung (1878).