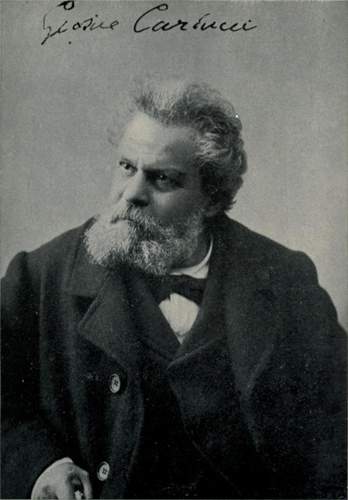

Carducci, Giosue

Poeta italiano (Val di Castello, nella Versilia, 1835 - Bologna 1907). Crebbe "selvatico" nella Maremma toscana, dove il padre, Michele, un liberale già carbonaro, era medico condotto. Andò poi a Firenze e a Pisa, dove si laureò nel 1856. Di questo stesso anno è la polemica antiromantica, d'impostazione moralistico-nazionalistica, degli Amici pedanti; dell'anno seguente l'insegnamento nel ginnasio di San Miniato e la pubblicazione, colà, del primo volumetto di Rime. Oltre che alla poesia, il C. lavorò assiduamente in questi anni a pubblicare testi per la collezione "Diamante" dell'editore G. Barbera, alcuni con bellissime prefazioni. Nel 1859 sposò la parente Elvira Menicucci, da cui ebbe quattro figli: Bice, Laura, Libertà (Titti) e Dante. Nel 1860 il ministro T. Mamiani lo nominò, con felice intuizione, prof. di letteratura italiana all'univ. di Bologna, cattedra che tenne fino al 1903. A Bologna si configura pienamente la personalità del C.: zelantissimo insegnante, dotto erudito, geniale critico e storico e insieme poeta dei maggiori che l'Italia abbia avuto. La sua fama, dapprima alquanto ristretta e collegata anche al suo fiero anticlericalismo e alla sua impetuosa avversione al governo dei moderati, si andò via via consolidando: a partire dai primi anni dopo il 1870, cioè dalle Primavere elleniche e da un volumetto di Nuove poesie (del 1873), cioè da quando raggiunse la maturità dell'arte, la fama diventò gloria, sempre più piena e incontrastata. Senatore nel 1890, socio corrispondente (1887) e poi nazionale (1897) dei Lincei, ebbe nel 1906 il premio Nobel per la letteratura. Nel pubblicare la raccolta delle sue poesie, egli assegnò loro come termini estremi le date 1850-1900, e le ordinò così: Juvenilia (1850-60); Levia Gravia (1861-71); A Satana; Giambi ed epodi (1867-79); Intermezzo; Rime nuove (1861-87); Odi barbare; Rime e ritmi; Della "Canzone di Legnano" parte I. Appare chiaro anche da questo ordinamento il disegno che il C. autocritico faceva della storia della sua poesia: a un periodo di preparazione, in cui, come scrisse egli stesso, fa lo "scudiero dei classici", cioè fa la mano al mestiere letterario imitando (Juvenilia), o comincia a dar "colpi di lancia" ma ancora "incerti e consuetudinarî" (Levia Gravia), seguirebbero una prima decisa presa di posizione personale, con A Satana, e quindi il periodo in cui il cavaliere-poeta corre "le avventure a suo rischio e pericolo", nei Giambi ed epodi, poesie di aspre invettive politico-morali contro la "vigliaccheria" dell'Italia nuova, che avrebbe, secondo il C., rinnegato la tradizione eroica del Risorgimento. Poi l'ira si placa a poco a poco, sino al Canto dell'amore per tutte le creature, che il C. pose appunto a conclusione dei Giambi, sebbene composto più tardi. L'Intermezzo segnerebbe il passaggio dalla poesia giambica ad altra e più vera poesia, testimoniata dalle ultime tre raccolte. La costruzione autocritica è divenuta tradizionale e può essere accettata, solo che s'interpreti come storia ideale e non cronologica: A Satana è del 1863, assai anteriore alla fase giambica; questa, in realtà, si restringe agli anni 1867-72 e ha sostanzialmente la sua fonte psicologica nelle reazioni del C. agli eventi della Questione romana, dalla delusione di Mentana alla non gloriosa occupazione della capitale. D'altra parte, alcune delle Rime nuove, e tra le più belle, sono contemporanee ai più furiosi dei Giambi. Il fatto è che gli anni 1870-72 sono di crisi profonda, dalla quale il C. esce rinnovato. Forse la morte quasi contemporanea (1870) della madre e del figlioletto Dante ammonisce il C. a non sopravvalutare avvenimenti terreni anche grandi, ma di cui la meditazione sulla morte sofferta nel proprio sangue svela la sostanziale meschinità. Probabilmente non causa, ma effetto del mutato stato d'animo del C. è la passione turbinosa per Carolina Cristofori Piva (Lina o Lidia della poesia): cominciata nel 1871, divampata nel 1872, essa continuò veementissima nei due o tre anni successivi, poi declinò sino alla morte di Lina (1881). Il C. aveva eletto il disprezzo per i contemporanei a legge del suo agire e del suo poetare; amava passare per selvaggio e intrattabile, e poi soffriva di tutto ciò. Lina riesce a sciogliere il groppo, a vincere la solitudine; il poeta è tutto preso dalla dolcezza che gli dà la sensazione non solo d'esser amato, ma d'aver conquistato la facoltà d'amare. Le Rime nuove inaugurano la stagione della lirica "greca": una poesia concreta, quale egli aveva sempre sognato, e in nome della quale aveva combattuto lo sfocato sentimentaleggiare dei romantici, e tuttavia non banale; realista, ma lavorata con la pazienza e la sapienza dei classici e della tradizione rinascimentale italiana, che il Romanticismo sembrava aver interrotto. Ma al di là della sua polemica antiromantica, spesso in verità non bene edotta della reale essenza del Romanticismo, il C. ha alcuni atteggiamenti spirituali schiettamente romantici, e taluno persino decadentistico. Romantica è soprattutto la sua stessa esigenza di concretezza, che trova nella poesia storica la sua conciliazione con l'altra esigenza d'un tono poetico alto e sostenuto, anche per l'impiego della nuova metrica "barbara" da lui stesso elaborata. Si ha così l'epica, insieme solenne e nervosa, che domina Odi barbare (1877-1889) e Rime e ritmi (1898), in quel molto di valido che anche queste raccolte contengono. Le quali poi son anche perfuse di eloquenza, nascente dalla passione, tutta propria del C., di ammonire, educare, elevare: eloquenza intima che è una sola cosa con la poesia. Certo, accanto a essa c'è anche un'eloquenza deteriore, esterna; un indulgere alla rievocazione meramente erudita (la "poesia da professore"), una certa macchinosità scenografica, lontana eredità del Monti. Proprio questi aspetti deteriori del C. finirono col piacere a troppi: donde il distacco, tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, dei raffinati, anche per il clima ormai decadentistico. n Della sua operosità di erudito restano, tra le cose più notevoli, le ediz. delle poesie volgari del Poliziano, delle Rime di M. Frescobaldi, delle Cantilene e ballate, strambotti e madrigali dei secc. 13º e 14º, delle Cacce in rima dei secc. 14º e 15º, delle Rime del Petrarca (con commento, in collab. con S. Ferrari, 1899). Come critico, si può dire che non ci sia campo della letteratura italiana che non abbia percorso e talvolta esplorato attentamente: ricordiamo i volumi sul Parini, gli studî sul Leopardi, Ariosto, Tasso, i discorsi su Dante, Petrarca e Boccaccio, e studî e discorsi su minori dei secc. 17º-18º. Anche se difetta di un pensiero organico e coerente, la sua critica è ricca d'intuizioni dell'anima e dei tempi dello scrittore studiato, felicissima nel rappresentare personaggi e ambienti, ricca di notazioni puntuali sulla parola e sulla tecnica letteraria, suggerite al C. dalla sua esperienza e dal suo gusto, le quali approdano alla definizione di valori estetici assai più spesso di quel che il C. stesso non pensasse. Piena di colore (anche al di fuori delle polemiche, ch'ebbe numerose e talvolta intemperanti, come la Rapisardiana) è sempre la prosa del C.: nervosa, tagliente, succosa, mobilissima, sapiente impasto di alta letteratura e di parlata viva.