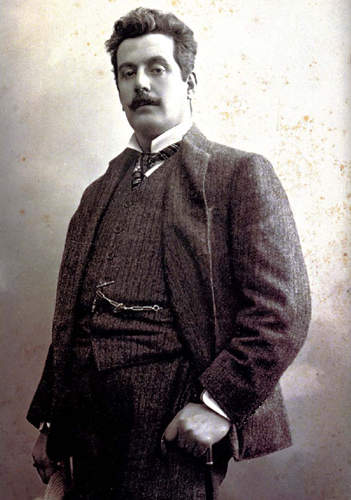

Puccini, Giacomo

Musicista (Lucca 1858 - Bruxelles 1924), discendente da un'antica famiglia di musicisti (v. voce prec.). Studiò con C. Angeloni all'istituto lucchese G. Pacini, poi al conservatorio di Milano con A. Bazzini e A. Ponchielli. Ebbe il primo successo teatrale con Le Villi (libr. di F. Fontana), opera-ballo d'indole fantastica e romantica (1ª rappresentazione, Milano 1884). Seguì l'Edgar (libr. di F. Fontana), anch'essa d'indole romantica (Milano 1889), accolta freddamente. Il più vivo plauso arrise invece all'opera successiva, Manon Lescaut (libr. di D. Oliva; rappresentata a Torino 1893), che si può dire abbia rivelato la personalità artistica di Puccini. Le opere che seguirono, ad eccezione di La Bohème (libr. di G. Giacosa e L. Illica; Torino 1896) e di Madama Butterfly (libr. di G. Giacosa e L. Illica; Milano 1904), accolte dapprima con riserva, ebbero ben presto un esito incontrastato e - tranne La rondine (libr. di G. Adami; Montecarlo 1917) - entrarono rapidamente nel repertorio dei teatri di tutto il mondo. L'ultima opera, Turandot (libr. di R. Simoni e G. Adami; Milano 1926), rimasta incompiuta (fu interrotta alla fine della scena della morte di Liù) e portata a termine da F. Alfano, ebbe lo stesso successo delle altre. Due mesi prima della morte P. era stato nominato senatore: fu sepolto nella sua villa di Torre del Lago Puccini, ora divenuta museo. ▭ Il trionfo internazionale di P., dovuto al talento dell'operista, alla personalità compositiva e al tipo stesso della sua melodia, va considerato nelle condizioni ambientali determinate dal pubblico che, nel passaggio tra il sec. 19° e il 20°, aspettava il continuatore dei celebri operisti dell'Ottocento e che, pur diffidando degli innovatori, si mostrava disposto a evolversi, purché guidato, quasi a sua insaputa, da espressioni sia pure ardite, ma capaci di commozione immediata. Questo fu compreso da P., il quale non cercò di andare oltre i limiti del suo mondo spirituale e si tenne lontano dalla musica strumentale, pur non trascurando neanche di questa le esperienze passate e contemporanee. Non dimenticò neppure la tradizione dell'Ottocento, ma nel segno di un'innata originalità immediatamente comunicativa riuscì a realizzare felicemente, grazie al senso del teatro e alla sensibilità di cui era dotato, un'opera in musica che, dopo quelle di Verdi e di Wagner, conquistò i teatri del mondo. Con uguale fortuna egli toccò tutti i generi: dal lirico (Manon Lescaut, La Bohème) al drammatico e al tragico (Tosca, Il tabarro), al mistico (Suor Angelica) e al comico (Gianni Schicchi). Ma le sue corde più intime restano quelle liriche; dell'idillio, della nostalgia, della piccola vita a due, della morte, come quella rappresentata con tanta poesia nel quarto atto de La Bohème. Al centro del suo mondo romantico è la donna: Mimì, rappresentata nell'atto di grazia di un passaggio melanconico sulla terra. Ogni naturalezza di avvenimenti portati sulla scena è innalzata a poesia in questa umanità della donna pucciniana, nella delicatezza del suo accento, nel suo amore e nel suo dolore. L'espressione, la comunicazione pucciniana raggiungono i punti più alti nella melodia, di inconfondibile fisionomia personale. Questa melodia non è guidata dalla parola ma dal concetto di essa, cioè dal complesso del testo, o dal momento essenziale di esso, e dal sentimento che esprime. Ma assai curato nei riguardi della parola è il suo espressivo e personale recitativo melodico. Se la soluzione lirica della scena pucciniana si espande in melodia, va però osservato come questa melodia nasca e si sviluppi in un'aura di raffinata suggestione armonica e strumentale. P. infatti, che raramente ricorre a procedimenti contrappuntistici, polifonici, fu piuttosto un moderno e raffinato armonista, specialmente nell'ultima fase della sua attività, e la sua strumentazione vibra anch'essa di una sottile eppure intensa sensibilità sonora, tenue e delicata nelle pagine più toccanti, tesa, esasperata, imperiosa nelle pagine drammatiche. Oltre a quelle citate si ricordano (tra parentesi il librettista e la prima rappresentazione) le seguenti opere: Tosca (G. Giacosa e L. Illica; Roma 1900); La Fanciulla del West (G. Civinini e C. Zangarini; New York 1910); Il tabarro (G. Adami), Suor Angelica (G. Forzano), Gianni Schicchi (G. Forzano), queste ultime tre riunite in un Trittico (New York 1918). Da segnalare inoltre una Messa (1878-80), un Capriccio sinfonico (1883) e l'Inno a Roma (1919).