Geografia dei prodotti tipici locali e tradizionali

Geografia dei prodotti tipici locali e tradizionali

Gli argomenti affrontati in questo saggio sono frutto di un’indagine sociologica e tecnologica condotta per conto dell’Istituto nazionale di sociologia rurale (INSOR) di Roma negli anni 1986-2013, i cui dati sono stati raccolti in diversi volumi (v. bibliografia). Grazie alle esperienze fatte durante la loro preparazione, è stato così possibile affrontare altre impegnative ricerche, che hanno riguardato le risorse alimentari dell’ortofrutta, la vite, l’olivo, i frutti tradizionali e le razze animali a rischio estinzione, di cui si è trattato estesamente nel saggio: qui le testimonianze, le indicazioni statistiche, inevitabilmente provvisorie e sommarie, mostrano a pieno come i prodotti tipici, al pari della vita, siano in perenne e complessa evoluzione: processi dinamici e non statici.

Geografia dei prodotti tipici

Ambiente, paesaggio e qualità alimentare

È prassi ormai consolidata che tra i fattori presi in considerazione per l’acquisto di alimenti come i prodotti tipici, locali o tradizionali, l’acquirente includa non solo la qualità del prodotto finito, ma anche quella ambientale e paesaggistica del luogo di produzione: in un ecosistema degradato non si possono produrre alimenti di qualità, con un alto valore aggiunto. Ai tempi della mezzadria, i cui paesaggi sono stati immortalati, per es., dalla macchina fotografica di Mario Giacomelli, l’insieme di campi dalle geometriche forme, dove le alberate con le viti ‘maritate’, le vigne, le siepi, gli alberi da frutto, le maestose querce, compresa quella Castagnola usata per l’alimentazione umana, si alternavano ai campi seminati e ai pascoli, disegnavano paesaggi dall’aspetto gradevole e rassicurante, in grado di appagare il senso del bello e di garantire un alto livello di qualità dei cibi. Frutteti, orti e alberi intorno alle cascine, alle case coloniche o alle masserie, piantati per soddisfare i bisogni della famiglia, suggeriscono che allora non c’era una reale separazione tra lo spazio di vita e quello di lavoro. C’era anche la vicinanza quotidiana dei lavoratori della terra con il mondo naturale, che ha dato origine a contatti ed empatie verso gli altri esseri, la cui vita dipendeva dalla qualità dell’habitat, garantita dalle buone pratiche agricole riservate alla cura del territorio. Qui piante, siepi, canali di scorrimento dell’acqua, curati con meticolosa attenzione, contribuivano alla bellezza, all’integrità del paesaggio e dell’ambiente di vita del contadino. Ma la bellezza può essere altrettanto ingannevole e se, per es., un campo di girasoli è piacevole da guardare, così come lo può essere un campo di barbabietole con le sue foglie rosso amaranto, ciò non toglie che poche colture sono più depauperanti di queste, indirette responsabili di frane e smottamenti, come pure della perdita di elementi utili. Bellezza, stabilità del paesaggio, biodiversità visibile e invisibile, dunque, non devono essere separabili dalla qualità degli alimenti che ne derivano, sia che si tratti di cereali, ortaggi, frutta, sia di foraggi e pascoli che determinano la qualità di carne, latte e formaggi.

La diversità biologica e culturale

La biodiversità invisibile, che spesso sfugge al senso della vista, ma non al gusto e all’olfatto, altro non è che il risultato del grande patrimonio di microrganismi utili che si trovano nei terreni, nelle piante, negli animali, nell’uomo, e che partecipano a tutti i processi di trasformazione del cibo: basta, fra tutti, citare il caso dei lieviti per la panificazione, di quelli per la fermentazione e dei microbi filocaseari. E così per il vino, i salumi, i formaggi, la birra. Le qualità salutistiche e i sapori di questi alimenti sono determinati da uno sterminato esercito di ceppi batterici e lieviti, ognuno con una sua specifica funzione nella formazione del gusto. L’inquinamento e il degrado ambientale e, in alcuni casi, perfino l’eccesso nell’uso di disinfettanti per garantire l’igiene nei laboratori di lavorazione, stanno riducendo il numero e la diversità della flora microbica utile, con conseguenze imprevedibili per l’uomo e l’ambiente, tanto che nel Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura, ratificato dall’Italia con l. 6 apr. 2004 nr. 101, è stato istituito un gruppo di lavoro per la biodiversità che poi ha redatto manuali contenenti le Linee guida per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario. Se le tecnologie di cui oggi si dispone permettono di diminuire i tempi e la fatica per fare il pane o il formaggio o un salume, le fermentazioni acido-lattiche, che migliorano il contenuto nutrizionale e organolettico dei cibi, abbisognano ancora di tempi lunghi. O meglio, con qualche espediente si possono anche ridurre, ma il prodotto che ne deriva sarà probabilmente carente sul piano gustativo.

Quando c’era la mezzadria

Ogni aia mezzadrile era ‘un colle dell’infinito’, ma anche un laboratorio a cielo aperto dove il cibo era sottoposto a trasformazioni, a opera degli agenti atmosferici e delle condizioni ambientali peculiari delle cantine, delle grotte, delle cisterne o dei forni a legna, che miglioravano sia il gusto sia il valore nutrizionale dei manufatti, prolungando la possibilità di conservazione nel tempo. Esempi emblematici del felice connubio tra qualità dell’alimento e ciclo di produzione sono rappresentati da prodotti come il coniglio in fossa di Ischia, conosciuto non solo in Campania, ma in tutto il Paese. La storia di questo coniglio è la seguente: la presenza dei pagliai nelle aie offriva rifugio sicuro a intere famiglie di conigli, che potevano così sfuggire ai cani durante la notte. Questa caratteristica dei conigli di scavare rifugi sicuri nella terra, sotto i pagliai, è stata incoraggiata a Ischia dove, nelle fosse lasciate dagli agricoltori quando prelevano la terra per reintegrare quella dilavata dalle vigne di uve pregiate, vengono allevati i conigli i quali, intorno al perimetro della fossa, scavano le loro sicure e protettive tane, fornendo un’utile integrazione alimentare che oggi giova all’economia dell’isola. È un ciclo virtuoso continuo per ottenere carne sicura (nel grembo della terra i conigli non si ammalano). Campi arati, siepi piene di vita, frutti di ogni genere, orti, stalletti degli animali da cortile, sono l’espressione di una concezione dello spazio che mira alla sua ottimizzazione e lo rende bello perché vitale e funzionale ai bisogni alimentari ed economici di tutta la famiglia contadina, mezzadrile o coltivatrice diretta che fosse, e di quella del padrone della terra. Questa era l’aia della mezzadria, uno spazio in bilico tra il sacro e il profano, non solo mero godimento estetico, come invece accade oggi, quando si ammirano le belle cascine, le case coloniche e le masserie trasformate in residenze e agriturismi di lusso. Qui il paesaggio non è più quello della coltivazione di «[...] grano, mais, canapa, patata, vite, olivi, ortaggi, alberi da frutto, da legna e da sostegno dei suoli acclivati e fragili, ma dominato dal cerealicolo intensivo, dalla barbabietola, dai vigneti industriali, dalle oleaginose» (Anselmi 1987, p. XXIII), e il territorio non è più quello di quando si stimava che i 350.000 poderi a conduzione mezzadrile avevano garantito la stabilità dei suoli acclivi dell’Italia centrale fino al decennio 1950-60.

Se è vero che il paesaggio è il risultato visibile dell’attività e dell’economia agricola, ma anche una «bella composizione dei frutti della natura», per dirla con le parole di un filosofo del paesaggio, Massimo Venturi Ferriolo, l’uso di sostanze finalizzato a un incremento meramente quantitativo dei beni alimentari si è rivelato deleterio per l’uomo e l’ambiente, e il paesaggio agricolo italiano mostra i segni di questa violenza. Come già accennato, da un ambiente degradato non si ottengono cibi di qualità e il corretto uso del territorio e dei suoi prodotti, il cui valore nutrizionale esige anche quello ambientale, impone di considerare le buone pratiche agricole fondamentali per ridare ai campi la stabilità e l’equilibrio perduti. Anche se i contenuti del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche, sopra citato, hanno avuto scarsa risonanza, in questo documento si riconosce «l’enorme contributo degli agricoltori [di tutto il mondo] nella conservazione delle colture che alimentano il pianeta» (http://www.minambiente.it/pagina/trattato-internazionale-sulle-risorse-fitogenetiche-lalimentazione-e-lagricoltura).

La tradizione si rinnova: dal mercato locale a McDonald’s

Anche gli agricoltori si rinnovano per salvaguardare il proprio territorio, come dimostrano numerose esperienze sviluppate nel Paese, fra le quali si ricorda quella dei pastori di greggi bradi che hanno adottato il sistema di allevamento definito ‘sotto il cielo’ (Unità di ricerca per la zootecnia estensiva di Bella, presso Potenza). Esso si può applicare alle diverse razze di tutta l’Italia, di pianura, di media e alta collina, dell’arco alpino e della dorsale appenninica, purché pascolino all’aperto in prati incontaminati. Gli stessi pastori hanno quindi chiesto che venisse riconosciuta la superiore qualità del latte, dei formaggi e delle carni dei loro animali. È stato così chiamato in causa l’Istituto nazionale della nutrizione (INN), che in una serie di studi ha individuato, quantificato e qualificato le differenze dei composti nutrizionali del latte di animali al pascolo libero rispetto a quelli del latte di animali a stabulazione fissa: nel primo caso il latte presenta una frazione lipidica perfettamente equilibrata nel rapporto tra i grassi saturi, monoinsaturi e polinsaturi, un buon grado di protezione antiossidante e una complessità aromatica elevata. Tali ricerche hanno altresì dimostrato che è possibile migliorare anche la qualità del latte di animali a stabulazione fissa – i pascoli, infatti, che rendono ‘nobile’ il latte con la qualità e la quantità delle erbe, non sono disponibili tutto l’anno – e che questo latte, pur non raggiungendo il livello di quello degli animali al pascolo libero, mostra parametri qualitativi molto più interessanti rispetto a quello degli animali alimentati con razioni standard, cioè con poca o nessuna erba fresca.

Con una maggiore consapevolezza della qualità alimentare, si possono aprire anche nuove opportunità per i prodotti tipici: nei McDonald’s italiani, nella lista di McItaly, al Parmigiano reggiano, all’Asiago, al Radicchio e allo Speck dell’Alto Adige si è aggiunto anche un salame calabrese. In un certo senso si potrebbe dire che McDonald’s non ha tanto conquistato gli italiani, ma sono i prodotti locali ad averlo conquistato. La ‘comunicazione del cibo’ si avvale inoltre di strutture di grande impatto sull’opinione pubblica, in grado di stimolare comportamenti diversi e creare nuove imprese per la produzione di cibi eccellenti: Slow food (Arca del gusto), Eataly, Terra Madre, per tacere di televisioni e radio e senza dimenticare i meriti di altri movimenti culturali, come l’Associazione di solidarietà per la campagna italiana (ASCI, con sede presso Fiesole), gli imprenditori, gli opinion leaders e le numerose iniziative sparse sul territorio, come Herbaria (presso Macerata), Fritto misto (ad Ascoli Piceno), Pane Nostrum (presso Ancona), che contribuiscono allo sviluppo della consapevolezza, dell’educazione alimentare delle giovani generazioni e dell’economia locale.

Tipico, locale, tradizionale nella legislazione italiana e nella cultura popolare

La prima normativa italiana sulle denominazioni tipiche risale al 1937 (l. 10 giugno 1937 nr. 1287) ed era relativa all’uso della mannite o mannite da frassino. Solo alcuni anni dopo la fine della Seconda guerra mondiale la macchina legislativa si rimette in moto per i più comuni prodotti: margarina (l. 4 nov. 1951 nr. 1316), acquaviti (l. 7 dic. 1951 nr. 1559) e altri distillati, mentre la distinzione tra il vermouth e altri liquori viene fatta con la l. 16 marzo 1956 nr. 108. Il 1958 è l’anno della legge sulle denominazioni delle varietà di riso e di risone (l. 18 marzo 1958 nr. 325), il 1962 quello delle norme sulla birra (l. 16 ag. 1962 nr. 354) e il 1963 quello della legge sui mangimi (l. 15 febbr. 1963 nr. 281).

Termini come tipico, locale, tradizionale, storico, genuino e naturale non sono ancora molto in uso nel linguaggio comune, che li accosta piuttosto alle denominazioni di origine e tipicità riservate ai vini (Denominazione di origine controllata, DOC). Al fine di riconsegnare all’agricoltura la dimensione della tipicità viene quindi varata la l. 10 apr. 1954 nr. 125, a opera del ministro dell’Agricoltura e Foreste Giuseppe Medici, che inizia a tutelare entrambe le denominazioni, di origine e tipica. Si può dire che «[…] è l’industria alimentare più che l’agricoltura la protagonista di questa legislazione, e c’è una logica visto che diminuisce la propensione dei cibi consumati freschi, appena usciti dall’azienda agricola, ma sottolinea anche le ragioni del declinante potere verde» (Barberis, in INSOR 1984, p. 59). Ulteriore chiarezza verrà fatta con le norme dell’Accordo di Lisbona – il terzo a carattere internazionale, dopo la Convenzione di Parigi del 1883 e l’Accordo di Madrid del 1891, necessario per arginare le inefficienze dell’intesa di Parigi – che, stipulato il 31 ottobre 1958, viene ratificato con la l. 4 luglio 1967 nr. 676. Esso stabilisce infatti: «[...] si considera denominazione all’origine la denominazione geografica di un paese o di una località, utilizzata per designare un prodotto che ne è originario e di cui le qualità ed i caratteri sono dovuti, esclusivamente o essenzialmente, all’ambiente geografico comprendente i fattori naturali e i fattori umani», dentro i quali rientrano quei valori che indicano la qualità del prodotto che si avvale della denominazione. Ma la cultura della tipicità, nella società italiana, non si è formata tenendo conto del quadro normativo, percepito a volte come inutile e soprattutto fiscale. Con il tempo al termine tipicità sono stati attribuiti significati che possono far riferimento al territorio di origine, alle qualità sensoriali, al tipo di materia prima usata, alle tecniche di trasformazione, al contesto antropologico. Tipico comunque rimanda a tipo, modello, con qualità uniformi e costanti nel tempo. «Tipico», scriveva Barberis nel 1984, «è il prodotto che corrisponde alla memoria storica, alla coscienza popolare» (p. 26), comprendendo così sia l’ambiente geografico, sia i fattori naturali e umani. Nel dopoguerra molte sagre e manifestazioni di folclore hanno caratterizzato la nostra esistenza e, ammesso che, in alcuni casi, la tradizione possa essere stata in parte ‘inventata’, i prodotti tipici censiti negli atlanti dell’INSOR erano già preesistenti. Ciò non toglie che qualche prodotto tipico si sia delineato di recente come estrapolazione di tendenze precedenti. Tanto è vero che le stesse leggi italiane prevedono che la caratteristica di tipicità possa essere attribuita solo a prodotti che hanno almeno 25 anni di vita. Tra questi prodotti ‘neotipici’ si segnalano molti salumi d’oca e tanti formaggi di bufala, il cui latte, un tempo, era utilizzato per le sole mozzarelle. Ma il salame d’oca e le mozzarelle sono prodotti secolari, che possono essere stati esaltati dalle nuove mode, esistendo però già da lungo tempo. Le politiche regionali di valorizzazione territoriale, con tutti gli atti amministrativi che sono conseguiti, si sono certamente inserite in un movimento volto alla riscoperta dell’antico (soprattutto nel senso di ‘medievale’), già in atto dalla fine della Seconda guerra mondiale. La parola tipico, per il suo abuso mediatico e per il proliferare delle iniziative di valorizzazione dei prodotti, è ormai diventata uno schermo dietro il quale si può vendere un po’ di tutto.

Diverso il significato di locale, termine che rimanda a un luogo, a una storia, a specifiche risorse naturali e umane; a differenza del prodotto tipico e di quello industriale, il prodotto locale non sarà mai costante. Tutti i formaggi vengono prodotti con il latte, ma i sapori, le forme e i modi d’uso differenti sono il risultato di conoscenze locali, tecnologie produttive, per non dire di razze, pascoli, sistemi di allevamento e di conservazione, rispondenti alle consuetudini del luogo. Il prodotto locale è sempre il frutto di una lavorazione artigianale, è conosciuto e condiviso da tutta la comunità, idoneo alla vendita diretta e in genere al circuito dei doni di cortesia e di rito. Tra l’altro favorisce, più di qualsiasi altro sistema produttivo, la qualità ambientale e la conservazione della biodiversità. I legislatori italiani (è il caso della l. 125 del 1954 sulle denominazioni tipiche) e gli estensori del Trattato di Lisbona avevano ben chiara la dimensione culturale e antropologica dei prodotti locali, che potevano anche essere tipici e che stavano molto a cuore anche all’agroindustria. «Al di la delle denominazioni di origine sono dunque da garantire le denominazioni tipiche. Esse si applicano ad un determinato genere di prodotti aventi caratteristiche merceologiche, intrinseche ed estrinseche, tali non solo da differenziarli da altri prodotti similari della stessa specie, ma anche da mettere in evidenza i requisiti idonei al consumo» (Barberis, in INSOR 1984, pp. 58-59).

C’è poi una tendenza che identifica i prodotti solo come merci, con la conseguenza che ciò che non si può trovare sul mercato non esiste. E allora perché continuare a produrre un determinato ortaggio locale, un frumento, se poi non si possono vendere i semi al mercato ma solo, nell’ipotesi migliore, scambiarli? Con questo sistema si sono create le condizioni per favorire l’abbandono sistematico delle varietà e degli ecotipi locali. Il prodotto merce, per essere visibile e riconoscibile sul mercato, si avvale di costose operazioni di marketing, mentre le sementi non brevettate o le razze animali a rischio estinzione, se non sono iscritte nel registro delle razze o delle sementi oggetto di qualche programma di ricerca, non possono circolare sul mercato, possono solo essere scambiate, e se la direttiva 1998/95/CE venisse interpretata in modo restrittivo, neanche lo scambio sarebbe più possibile. Le ricerche effettuate in campo sociologico negli ultimi decenni (Barberis per l’INSOR, Diego Moreno e Massimo Angelini, per l’Università degli studi di Genova) hanno arricchito il dibattito culturale, dimostrando che i prodotti tipici provenienti da razze o sementi locali possono trasformarsi in merci ‒ come succede con tante risorse già recuperate, fra le quali si ricorda l’Agnello del Centro Italia IGP (la cui area produttiva coinvolge ben 34 province e sei regioni: Toscana, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo) o la Trota del Trentino, riconosciuta IGP in base al regolamento dell’Unione Europea (UE) nr. 910/2013 e la cui zona di produzione coinvolge il Trentino e la Lombardia ‒ ma hanno valore anche quando rimangono solo in ambito locale, come prodotti per l’autoconsumo, in quanto espressione genuina di coloro che li producono, delle loro conoscenze non improvvisate, frutto di una secolare sedimentazione, di un rapporto con l’ambiente basato sull’impiego di ogni genere di materie prime.

Infine, si potrebbe dire che un prodotto è da considerarsi tradizionale quando le conoscenze per la produzione della materia prima, la sua trasformazione e conservazione sono state tramandate, nel tempo, all’interno di territori più o meno estesi, e di generazione in generazione sono pervenute fino ai posteri. Se un modo di fare o di preparare un cibo o un prodotto è stato da una o più generazioni dimenticato e poi riproposto, partendo da una testimonianza scritta, come accade spesso, non si può più parlare di tradizione, ma si è in presenza di un manufatto storico – si pensi ai piatti medievali riproposti nelle tante manifestazioni storiche del Paese – che non può però essere confuso né con il prodotto tipico, né con quello tradizionale e tanto meno locale, come si tende invece a fare, generando così una confusione terminologica che finirà con il premiare i prodotti industriali. Ancora più paradossale risulta l’uso del termine naturale per descrivere un prodotto alimentare che, in quanto tale, non può che essere ‘naturale’. E non è solo un problema lessicale, perché la confusione può tradursi addirittura in frode quando si immettono sul mercato prodotti con nomi di fantasia che, sfruttando il potere evocativo di un contesto noto – anche in Italia, infatti, c’è chi fa uso della tecnica dell’Italian sounding per vendere di più –, traggono in inganno i consumatori.

Le grandi DOP e IGP

Non tutti i prodotti tipici, a Denominazione di origine protetta (DOP) o a Indicazione geografica protetta (IGP), possono essere qui nominati e sembra opportuno concentrare l’attenzione non sui grandi nomi del firmamento gastronomico, ma sui piccoli ‘eroi’ della gastronomia che, dopo un momento di gloria, per uno scoop giornalistico o per un servizio televisivo, sono ricaduti nell’oblio. Essi rappresentano comunque un serbatoio di risorse genetiche e alimentari solo se si saprà conservarle e consegnarle alle future generazioni. Al fine di tutelare sia gli interessi dei produttori sia quelli dei consumatori, l’Unione Europea (UE) ha emanato il regolamento nr. 2081/1992 sulle DOP, che identifica il nome del territorio di origine della materia prima e anche le tecniche di produzione, trasformazione e lavorazione di un manufatto (non riscontrabili altrove), e sulla IGP, dove la materia prima può provenire anche da altri luoghi, ma le tecniche di lavorazione e trasformazione che lo hanno reso noto sono proprie dell’origine geografica. Il regolamento nr. 2082/1992, invece, ha l’obiettivo di favorire e tutelare lo sviluppo delle zone rurali e quello delle popolazioni che ancora svolgono attività agricole e di trasformazione dei prodotti della terra.

Nel Nord dell’Italia la concentrazione degli allevamenti e dell’agricoltura intensiva è più elevata che nel resto del Paese e questo spiega perché il 52% delle aziende agricole e trasformatrici e il 58% degli allevamenti di questa parte del Paese possa fregiarsi dei grandi marchi europei DOP, IGP e Specificità tradizionale garantita (STG) – quest’ultimo richiesto dall’agroindustria e concesso anche a prodotti di largo consumo, come mozzarella e pizza napoletana – mentre va alla Regione Toscana, al Trentino-Alto Adige e alla Sicilia, il primato della maggiore superficie impiegata per le produzioni DOP e IGP. Il 10% dei marchi citati, con un valore alla produzione dell’85%, è salvaguardato da soli otto marchi: Grana padano, Prosciutto di Parma, Parmigiano reggiano, Prosciutto San Daniele, Mozzarella di bufala, Bresaola della Valtellina, Mele della Val di Non e Pecorino romano (Marketing dei prodotti tipici, 2009, pp. 47-52) e questo dato indica che al lungo elenco delle DOP e IGP non corrisponde un’analoga importanza in quantità prodotte e rispettivo valore economico.

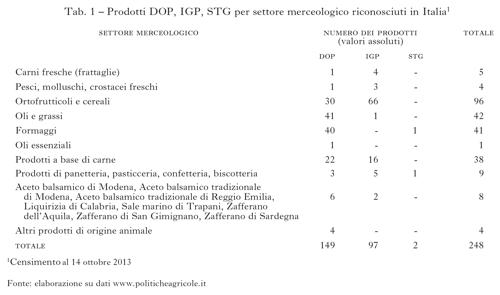

Come evidenziano i dati, l’ortofrutta e i cereali, gli oli e i grassi, i formaggi e i prodotti a base di carne, per un totale perciò di quattro comparti merceologici su dieci, rappresentano in Italia la parte preponderante delle DOP, IGP e STG (tab. 1). L’ultimo riconoscimento IGP è stato conferito alla Pasta di Gragnano con regolamento 969/2013.

Le certificazioni in Italia e nei Paesi europei ed extraeuropei

Il 2011 è stato il primo anno di certificazione dei prodotti ittici, quattro per l’esattezza, anche se per quantitativi limitati. Nello stesso anno il valore di mercato di DOP e IGP è stato di 6,5 miliardi di euro alla produzione e di 11,8 miliardi di euro al consumo, 8,5 dei quali spesi sul mercato nazionale. Nel 2011 le prime 10 DOP e IGP costituivano quasi l’84% del fatturato complessivo del comparto, inferiore di 3 punti rispetto al 2004, ma costante è rimasta l’asimmetria, per i due periodi considerati, tra incidenza delle denominazioni e incidenza del valore di mercato. L’esempio più eclatante si registra nel comparto ortofrutticolo e cerealicolo, dove il numero complessivo di denominazioni influisce sul totale delle DOP e IGP, per un 39%, ma nel complesso l’incidenza del fatturato è stimata non superiore al 6%: due varietà di mele, Val di Non e Trentino-Alto Adige, in termini di fatturato alla produzione, coprono quasi l’85% del valore complessivo di tutto l’ortofrutticolo certificato. Nel comparto degli oli d’oliva il numero delle denominazioni incide sul totale per il 17%, ma scarso è il peso economico del fatturato complessivo, che non supera l’1%. Ben diversa la situazione per i formaggi e i prodotti a base di carne: nel primo caso i primi due prodotti, Grana padano DOP e Parmigiano reggiano DOP, rappresentano, sempre nel 2011, oltre il 73% del valore totale alla produzione, e il comparto caseario ha registrato un incremento del fatturato alla produzione del 10,1%, mentre al consumo si registra un aumento più contenuto del 7,4% e molto probabilmente la differenza è stata esportata. I prodotti a base di carne, DOP e IGP, rappresentano il secondo comparto per fatturato alla produzione e al consumo, incidendo sul valore totale delle DOP e IGP tra il 30 e il 39%. Nel 2011 la produzione certificata dei prodotti di norcineria è rimasta pressoché stabile perché gli aumenti registrati dal Prosciutto di San Daniele DOP, dalla Bresaola della Valtellina IGP, dallo Speck dell’Alto Adige IGP e dal Prosciutto toscano DOP hanno compensato le flessioni nei consumi del Prosciutto di Parma DOC e della Mortadella di Bologna. Nel 2011, a fronte di un valore di mercato calcolato in 1,97 miliardi di euro alla produzione, di cui 445 milioni di euro esportati, il valore al consumo sul mercato nazionale è stato calcolato in 3,34 miliardi di euro.

A livello europeo, in data 10 ottobre 2013, le certificazioni di qualità erano 1175, di cui 571 DOP, 564 IGP e 40 STG, mentre per i Paesi extraeuropei erano 15 i prodotti registrati DOP. Ciò è stato possibile dopo l’approvazione del regolamento (CEE) nr. 510/2006, che prevede il riconoscimento DOP e IGP ai Paesi terzi ed è stato introdotto per eliminare le incompatibilità della disciplina europea con il sistema del World trade organization (WTO), con il General agreement on tariffs and trade (GATT) e con gli Accordi del Trade related aspects of intellectual property rights (TRIPS) del 1994, firmati a Marrakesh durante l’Uruguay round del WTO e concernenti le modalità di regolazione dei diritti di proprietà intellettuale relativi al commercio di prodotti con speciali indicazioni geografiche. Di conseguenza è possibile, per es., mettere in circolazione un prosciutto denominato Parma ham made in Canada, trasformando le indicazioni geografiche di origine in informazioni generiche che tutti nel tempo possono usare, come di fatto sta già avvenendo.

Le denominazioni riconosciute ai Paesi extracomunitari ammontano a 15, cinque delle quali nel 2012, tra cui una salsa di pesce vietnamita, denominata Phù Qua DOC, e 4 prodotti provenienti dalla Cina, il Paese extracomunitario con il maggior numero di registrazioni; le ultime due denominazioni sono state concesse, nel 2013, alla Thailandia e al Principato di Andorra (IGP Carn d’Andorra).

Le politiche di valorizzazione dei prodotti: regioni e AGEA Tornando a parlare dell’Italia, il mancato incremento dei prodotti DOP e IGP, con il relativo valore economico, è messo in relazione con il ruolo svolto dalle regioni, non tutte ugualmente efficienti nel promuovere le politiche di valorizzazione. Quelle con il più elevato numero di denominazioni sono anche le regioni tradizionalmente più dinamiche, che hanno dimostrato una spiccata capacità di valorizzare non solo l’immagine dei loro territori, ma tutta l’economia delle loro produzioni, agroalimentari e non, anche attraverso l’attività legislativa in generale e quella agricola in particolare. Non esiste un Nord più attivo e un Sud passivo per la cura dell’agricoltura, ma si riscontrano efficienze e inefficienze regionali in tutto il territorio nazionale, a macchia di leopardo. È tuttavia un dato di fatto che, a esclusione della meridionale Calabria, le regioni con il più alto numero di denominazioni comunitarie sono collocate nel Nord del Paese e gestiscono in proprio i contributi comunitari.

Le regioni dotate di una Agenzia per la gestione dei fondi comunitari sono, del resto, quasi tutte situate al Centro-Nord, con l’unica eccezione della Calabria: l’Agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), l’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) in Emilia-Romagna, l’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), l’Organismo pagatore regionale (OPR) della Regione Lombardia, l’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA), l’Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG) della Provincia di Trento, l’Organismo pagatore della Provincia autonoma di Bolzano (OPPAB), l’Agenzia Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA). Quelle che liquidano i contributi previsti dalla UE per i Piani di sviluppo rurale (PSR) tramite l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) sono la Valle d’Aosta, la Liguria, il Friuli Venezia Giulia, l’Umbria, le Marche, il Lazio, l’Abruzzo, il Molise, la Campania, la Puglia, la Basilicata, la Sicilia e la Sardegna.

Ben 13 regioni si avvalgono dell’AGEA, gestita dallo Stato centrale e, di conseguenza, vengono sottoposte a inevitabili lungaggini, agli sprechi e alle inefficienze propri delle strutture centralizzate. Nel primo caso, quando cioè le regioni gestiscono direttamente i fondi della UE, i contributi sono liquidati in modo diretto e agevole da una più snella burocrazia, in quanto i controlli in loco possono essere effettuati più velocemente. Nel secondo caso, le regioni pagano in base alle superfici agricole dichiarate, verificano sul piano contabile la corrispondenza tra il PSR presentato dall’azienda e la realizzazione del progetto stesso, inviando il tutto all’AGEA, che liquida il contributo secondo quanto previsto dalla relativa misura del PSR, mentre i contributi della UE, non sottoposti al PSR, vengono liquidati dall’AGEA con sue modalità. Ritardi e inefficienze, segnalati dai produttori, nella promozione e valorizzazione dei prodotti tipici e territoriali, sarebbero da attribuire più all’assenza di una gestione diretta dei fondi comunitari che ai disservizi regionali, che potrebbero verificarsi specie quando nello stesso territorio regionale si trovassero a operare sia l’organismo pagatore regionale sia, per le misure che a tale organismo non sono state attribuite, l’AGEA.

Attualmente il ruolo delle regioni, nella promozione dei prodotti agroalimentari, è quello di valutare la congruità della richiesta e la documentazione presentata dal produttore, che comprende dati economici, caratteristiche del prodotto, della zona di produzione, cenni storici e legame con il territorio, disciplinari di produzione, caratteristiche gastronomiche e nutrizionali dei prodotti. Intensa è l’attività per le organizzazioni fieristiche, esposizioni, nazionali e internazionali, dove le regioni svolgono un ruolo fondamentale, garantendo ai produttori, che da soli non potrebbero partecipare a eventi così importanti, la promozione dei loro prodotti, così come ai consorzi delle grandi personalità del nostro agroalimentare.

Le lentezze nell’erogazione dei pagamenti comunitari, causate dall’assenza di dialogo tra le due agenzie erogatrici, regionali e AGEA, ostacolano dunque, invece di favorire, proprio le attività di promozione o di perfezionamento dell’offerta dei prodotti già esistenti. Significativo è l’esempio del Consorzio del Parmigiano reggiano: nel corso dell’elaborazione della politica dei prodotti tipici si è avuto modo di constatare l’insufficienza del marchio DOP quale strumento propulsivo della vendita del prodotto stesso. Si è pensato perciò di specificare maggiormente la provenienza del prodotto in modo da valorizzarne le caratteristiche storiche. Così, nell’ambito del Consorzio del Parmigiano reggiano, è nato un secondo marchio attestante che una particolare versione di questo formaggio era prodotta con il latte della classica razza Reggiana dal tipico mantello rosso ‘fromentino’, razza bovina diffusa in non meno di 150.000 esemplari alla vigilia del secondo conflitto mondiale, poi ridotta a poche centinaia di capi, ‘travolta’ dalla emergente Frisona. È sorto così il Parmigiano reggiano delle Vacche rosse che, date le particolarità del latte, ha riscosso un certo successo commerciale. Anche le caciotte ottenute dai cosiddetti ‘animali sotto il cielo’ al pascolo brado, i salumi degli allevamenti bradi e quelli dei laboratori artigiani, acquistati tramite i Gruppi di acquisto solidale (GAS), anche senza bollino UE, sono tuttora molto ricercati.

I marchi nazionali

Il numero di produttori che si rivolge al mondo dei marchi DOP e IGP è consistente, malgrado le onerose ristrutturazioni aziendali – necessarie per rientrare nei parametri imposti della UE e dai disciplinari di produzione – ostacolino loro l’ingresso, anche in considerazione del fatto che il ritorno economico di tali investimenti è comunque ampiamente dilazionato nel tempo. Per gli altri prodotti, quelli ‘in attesa di tempi migliori’, ci sono i marchi nazionali come la Protezione transitoria nazionale (PTN), che lo Stato assegna in attesa di quella europea, mentre, per difendere le produzioni minori e i piccoli produttori è stato creato il marchio Prodotti agroalimentari tradizionali (PAT, in deroga alle procedure igienico-sanitarie previste per l’agroindustria, le quali, laddove applicate, ne avrebbero snaturato i caratteri di tradizionalità). I PAT, nella lista del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, sono 4600 e i comuni, disperando di vederli tutti promossi DOP, hanno provveduto a rilasciare un certificato di Denominazione comunale (DECO), ideato da Luigi Veronelli. 230 di questi prodotti sono confluiti nei presidi Slow food e 1268 nell’Arca del Gusto, promossa sempre da Slow food. Tutti i prodotti che si fregiano di un qualche marchio di riconoscimento, a esclusione di quelli STG, e in certi casi anche qualche DOP e IGP, devono la loro ragione d’essere a una qualche cura artigianale che ricevono nelle fasi di produzione, trasformazione e stagionatura, rimaste, talvolta, invariate nel tempo. Più un prodotto incorpora pratiche antiche, anche se non gode della protezione di un marchio, più facilmente attrae i consumatori e le conoscenze oggi disponibili hanno reso palese ciò che un tempo era avvolto nel mistero, a cominciare dal rispetto delle fasi lunari (crescente, piena, calante e nera o nuova), in ognuna delle quali si eseguivano le operazioni del caso: travaso del vino, dell’olio, uccisione del maiale, semina di ortaggi. Alcune ricerche hanno confermato la validità delle pratiche tradizionali ancora usate dai piccoli produttori, così che, in fondo, sono prodotti come questi che i grandi marchi cercano, spesso senza successo, di eguagliare.

Alla ricerca dei prodotti tipici: esempi regionali, differenze, comparazioni

La politica dei prodotti tipici come strumento per risolvere molte contraddizioni dell’agricoltura italiana è stata inaugurata con l’uscita di L’avvenire delle campagne europee (1976), edito dall’INSOR, istituto a cui si deve la pubblicazione in successione dei volumi dedicati a salumi, formaggi, conserve, pane, pasta, erbe, grappe e liquori, con i quali si è provveduto a dotare il Paese di uno strumento importante di conoscenza. Sono infatti qui catalogati (da un team di ricercatori appassionati, competenti e motivati) i prodotti tipici italiani secondo le loro caratteristiche tecnologiche, storiche ed economiche.

Punto di riferimento per i ricercatori sono stati i lavori effettuati all’inizio del 20° sec. dalla «Rivista mensile del Touring club italiano» (1895-1920), relativamente ai salumi e ai formaggi, e quelli di Riccardo Di Corato, ma anche l’Inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola in Italia, proposta da Stefano Jacini e approvata dal Senato nel 1877, rivelatasi molto utile per cogliere gli eventuali cambiamenti avvenuti nel frattempo. Lo scopo degli Atlanti dell’INSOR è stato quello di verificare cosa rimaneva dei numerosi usi e costumi relativi alla produzione, trasformazione, conservazione e consumo del cibo nelle varie regioni italiane, da decenni afflitte da un inarrestabile spopolamento delle campagne, conseguenza di scelte di politica agricola comunitaria poco lungimiranti e di uno sviluppo tecnologico così rapido da non aver precedenti nella storia italiana. Se il lavoro svolto dall’INSOR non è riuscito a riportare sul territorio gran parte della biodiversità agraria nel frattempo scomparsa – come invece auspicato nel documento approvato dalla Conferenza Stato-Regioni (14 febbraio 2008), quando fu redatto e approvato il Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo –, esso ha sicuramente contribuito ad arginare la perdita della diversità alimentare a rischio estinzione, a vantaggio dello sviluppo rurale nell’ambito di un’agricoltura sostenibile.

Sono state così evidenziate le numerose specificità qualitative delle tipologie dei manufatti alimentari, cercando di far emergere i motivi di queste diversità: in Romagna e nelle Marche, per es., i formaggi in fosse tufacee subiscono una rifermentazione che trasforma una pasta morbida dal gusto delicato in una scagliosa, soffice e friabile, dal gusto e aroma molto forte, piccante e persistente, specie se il formaggio è di capra. Nell’Italia del Sud, dove non c’è l’uso delle fosse, si ottiene lo stesso risultato chiudendo i formaggi dentro anfore di terracotta, utilizzando, in ambito familiare, persino vasi di vetro ermeticamente chiusi. Così come nel Sud la sugna di maiale protegge salsicce e soppressate da sbalzi termici e caldo intenso, nel Piemonte, lo stesso grasso evita, ai Salamin d’la duja gli effetti collaterali di un’eccessiva umidità. Diversi istituti di ricerca (fra i quali spicca l’Università degli studi di Milano, Dipartimento di Scienze e Tecnologie alimentari e microbiologiche), hanno indagato dettagliatamente le tecniche di caseificazione, del Meridione e non solo, in chiave microbiologica, svelando come e perché avvengono le tante alchimie casearie; mentre l’aspetto antropologico è stato oggetto di maggiore attenzione nei lavori dell’INSOR, dal quale si apprendono i dettagli più interessanti sulle tecniche usate dai pastori, dai casari o dalle contadine, tecniche che saranno poi fonte di ispirazione per interventi volti a rinnovare e migliorare la qualità dei formaggi destinati al mercato: foglie di noci, erbe aromatiche e fieno secco in cui avvolgere le forme, metodi che, oltre a proteggere i prodotti da insetti e parassiti, gli trasmettono delicati profumi che ne migliorano le qualità organolettiche. In pratica aiutano la flora batterica a portare a termine la maturazione e stagionatura di tutti i prodotti a fermentazione acido-lattica: formaggi, salumi, pane, conserve, ortaggi, vino, birra. Anche il Dipartimento di Economia agraria a Portici dell’Università degli studi di Napoli Federico II ha censito i prodotti agroalimentari tipici della Campania, sviluppando un progetto che era parte di un lavoro più vasto, promosso in Campania e Basilicata (1990-1993) e rivolto a censire i prodotti agroalimentari tipici dell’intero Mezzogiorno (sotto la guida del responsabile generale Pier Paolo Resmini e, a livello locale, di Francesco Addeo). Senza dimenticare i lavori dell’Istituto caseario di Lodi e di quello di Thiene, all’avanguardia nelle scienze casearie. Ciò premesso si prenderà in esame, comparto per comparto, come gli studi citati e quelli poi considerati abbiano contribuito non solo al recupero dei saperi tradizionali, ma a legittimarli sul piano scientifico.

Le risorse vegetali

Olio e frantoi. Un esempio edificante di come la natura possa essere messa al servizio dei bisogni umani è quello dell’olivicoltura, a partire da quella estrema dell’Italia del Nord; estrema perché la coltivazione viene effettuata in territori quasi impossibili dal punto di vista climatico, orografico e pedologico. Sul lago di Garda, a ridosso delle Alpi, su impervi terrazzamenti si coltivano la Casaliva e la Gargnà, mentre in Friuli, dove le temperature possono raggiungere valori minimi proibitivi, si coltivano la Bianchera e altre varietà minori di grande interesse. In Emilia-Romagna è stato fatto un eccellente lavoro di recupero delle varietà locali e di valorizzazione degli oli e il successo di mercato della varietà della Nostrana di Brisighella ha premiato l’impegno profuso da olivicoltori, associazioni e tecnici per raggiungere tale obiettivo. Nel territorio, un tempo Granducato di Toscana, la strategia di incentivazione della coltivazione dell’olivo ha finito con il dare forma anche al paesaggio toscano. Nelle terre dell’ex Stato pontificio (Umbria, Marche, Lazio e parte dell’Abruzzo), l’olivicoltura ha rappresentato una delle attività prevalenti, determinando un forte legame tra la famiglia contadina e gli olivi. In un periodo in cui l’olivicoltura langue quasi ovunque, le Marche si distinguono, invece, grazie all’impegno dell’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM), per aver investito sul recupero delle varietà locali, incentivando la produzione degli oli monovarietali, in altre parole valorizzando la qualità degli oli di Raggiola, Coroncina, Mignola, Piantone di Mogliano e Piantone di Falerone.

Un altro esempio interessante viene dalla Sicilia che, così come per i vini, ha avviato il percorso virtuoso del miglioramento della qualità degli oli di oliva, puntando sulla qualificazione dei frantoiani e sulla promozione di alcune ottime varietà siciliane. Tanto impegno degli olivicoltori nasce dalla consapevolezza della presenza in Sicilia di varietà con grandissime potenzialità dal punto di vista qualitativo, quali Nocellara del Belice, Cerasuola e Biancolilla; consapevolezza peraltro rafforzata dal fatto che oggi alcuni oli siciliani sono ai vertici delle classifiche degli oli migliori. Percorsi simili sono stati avviati anche in Puglia, Campania, Basilicata, Sardegna e, anche se con maggiori difficoltà, in Calabria. Il connubio varietà tradizionali/tecnologie avanzate di produzione ed estrazione rappresenta il presupposto fondamentale della qualità degli oli. Ma non è sufficiente, in quanto occorre anche la conoscenza dei composti che contribuiscono alle caratteristiche qualitative dei diversi oli e dei parametri che concorrono alla loro estrazione e conservazione.

Vigneti e vini. La nostra Penisola è stata considerata, fin dalla remota antichità, la terra della vite e del vino, tanto che gli antichi greci la denominarono Enotria, terra del vino. Posta a cavallo del 42° parallelo, nella fascia temperata boreale, in posizione ideale per la coltivazione della vite, l’Italia non ha regione che non sia ricoperta di vigneti, mentre particolari condizioni geografiche, quali l’estensione longitudinale, la presenza di numerose catene montuose e collinari, l’effetto mitigante dei mari che la racchiudono, la variegata composizione e la struttura dei terreni, la notevole insolazione, le forti escursioni termiche, l’elevato numero di vitigni, fanno del vigneto italiano il più vario del mondo, per le caratteristiche dei vini e per il grande spessore della cultura enologica popolare, migliorata negli ultimi decenni da una generazione di professionisti molto agguerriti nel dominio delle tecniche enologiche più avanzate. Tra i numerosissimi vitigni autoctoni che sono coltivati da tempo immemorabile nel grande vigneto italiano, si ricordano qui soltanto i più diffusi: Sangiovese, Catarratto bianco, Trebbiano toscano, Montepulciano, Barbera, Trebbiano romagnolo, Negroamaro, Moscato bianco, Garganega, Nero d’Avola, Malvasia bianco, Trebbiano abruzzese, Prosecco, Primitivo, Aglianico, Dolcetto, Pignoletto, Cannonau, Verdicchio, Sagrantino, Lacrima di Morro d’Alba, Passerina, Pecorino, e così via.

Il tema dei vitigni autoctoni è molto interessante per le sue numerose implicazioni: biodiversità, recupero del territorio, prospettiva commerciale, rilancio delle piccole produzioni, risignificazione del territorio in chiave comunitaria, turistica, economica e culturale. Negli anni Ottanta e Novanta del 20° sec. la tendenza ad assecondare il gusto dei consumatori esteri ha portato alla diffusione, talvolta indiscriminata, dei cosiddetti vitigni internazionali provenienti dalla Francia, peraltro in parte già presenti per ragioni storiche in alcune regioni del Nord, quali lo Chardonnay, i Cabernet Sauvignon e Franc, i Pinot bianchi e neri, il Merlot, il Sauvignon, il Syrah e altri ancora. Questo fenomeno ha rischiato di creaare una sorta di omogeneizzazione del gusto, un impoverimento della personalità dei vini, la perdita quelle diversità e originalità da cui dipendono invece le peculiarità dei vini italiani.

La tendenza si è però molto attenuata negli ultimi anni, perché si è compreso che lo stesso mercato internazionale, composto da consumatori sempre più esigenti, colti e preparati, rifiutava vini provenienti da ogni parte del mondo ma aventi tutti le stesse caratteristiche. Lo stesso consumatore, che era inizialmente disorientato dalla vastissima proposta vinicola italiana, è in seguito divenuto più esigente, mostrando la preferenza ad acquistare vini dalle caratteristiche uniche e originali, che ricordano la terra di origine, le città d’arte, i capolavori artistici, i monumenti, la moda, i profumi, i sapori della cucina italiana, vini che rispecchiano uno stile di vita ammirato e spesso imitato in gran parte del mondo. Non si esporta più solo un vino o un prodotto agroalimentare, ma un’identità culturale, e ciò ha creato un indotto di figure professionali nuove: esperti di storia locale, compresa quella dell’arte, dell’evoluzione del paesaggio, per tacere delle competenze tecnologiche necessarie a seguire i complessi processi della fermentazione del mosto e della maturazione del vino, affidati a figure professionali che godono di grande considerazione – dagli enologi, veri e propri alchimisti del vino, all’allegra brigata dei degustatori, in cui le donne sono sempre più numerose, fino agli artigiani del legno, del vetro, dei tappi – e che contribuiscono a soddisfare le esigenze di un turismo enologico non più di élite, come un tempo, ma di massa. I vitigni internazionali non sono certo scomparsi, ma hanno trovato un loro spazio nel vigneto italiano, unendosi, talvolta con buoni risultati, ai vitigni autoctoni nella produzione di alcune denominazione di origine.

In passato, quando il vino era considerato un alimento, si privilegiava la quantità alla qualità. Successivamente sono mutati i gusti, è cambiata la società, il bisogno di calorie è diminuito, si beve meno vino, ma migliore. La superficie del vigneto italiano, la più estesa del mondo insieme a quella francese, si è quasi dimezzata, ma la qualità verso la quale è proiettato tutto il panorama vitivinicolo italiano si è enormemente elevatata . La continua ricerca nella selezione dei vitigni in rapporto alla tipologia dei terreni dove possono dare i risultati migliori (zonizzazione), l’affinamento delle pratiche agronomiche per ottenere uve sane da raccogliere nel momento ottimale, la vinificazione separata dei singoli vitigni al posto degli uvaggi, il miglioramento delle pratiche di cantina, hanno portato non solo ad aumentare il livello medio dei vini, ma anche a realizzare, con i vitigni autoctoni, vini di altissimo livello, che sono ormai esportati in tutto il mondo. Il vino costituisce infatti una delle principali voci nell’attivo della bilancia dei pagamenti, quantificabile in 521 prodotti vitivinicoli DOC e 39 bevande spiritose, per un ammontare complessivo di 12 miliardi di euro di fatturato alla produzione. La vigna, in Italia, non è solo un aspetto del paesaggio, ma elemento fondante, come già detto, insieme ai campi di grano, alle querce da ghianda e agli ulivi; così come produrre vino, olio, pane, pasta non sono solo pratiche agroalimentari, ma elementi della civiltà italiana. Per questo, mangiare pane e pasta, bere vino, cuocere e condire con l’olio di oliva, sono usi fortemente identitari, nei quali ci si può riconoscere.

Cereali, legumi, ortaggi, frutta. Il settore delle risorse vegetali ha riservato non poche sorprese, perché nel corso delle rilevazioni ci si è resi conto che non tutto era perduto e non c’era un contadino che non avesse conservato, per un uso tutto personale, antiche varietà di mais, quantificate in Friuli in più di 25 popolazioni. Quello a otto file, di Storo, in provincia di Trento, associa 140 produttori che con la farina di mais producono pasta, pane, dolci e persino gelati. Sono gemellati con Arcevia (in provincia di Ancona) e, durante la stagione autunnale nelle diverse sagre delle due regioni, Trentino-Alto Adige e Marche, si verifica uno scambio di chef, panificatori e altre figure professionali che si esibiscono nelle rispettive ricette tradizionali, arricchendo il proprio repertorio gustativo di nuovi sapori e prodotti; lo stesso accade a Cavour in Piemonte, dove durante la sagra si consumano quintali di polenta in tutte le declinazioni gastronomiche. Anche Treia (in provincia di Macerata) ha salvato i suoi mais, e in autunno la comunità rinnova il rito della polentata collettiva. A Castelnuovo Garfagnana un mulino macina sia l’antico mais, sia le castagne, da cui si ricavano ghiottonerie di ogni sorta, prese d’assalto dalle popolazioni limitrofe che numerose partecipano alla festa, non solo per degustare le bontà, ma anche per fare scorta di farine. Tornando in Friuli, ben sette varietà di patate sono state rimesse in produzione e più di un centinaio di varietà di fagioli e alcuni agli, tra i quali il Resia, che, insieme al Radicchio di monte, è tra i presidi Slow food. Se il Friuli è stato il più attivo in quest’opera di riscoperta, è anche vero che il mais a otto file è stato ritrovato in quasi tutte le regioni d’Italia. La Patata dell’Alto viterbese, come il Melone mantovano, ai sensi dell’art. 5 del regolamento CE nr. 510/2006, è nell’elenco dei prodotti DOP-PTN e IGP-PTN, candidata con autorizzazione provvisoria nazionale, in attesa del riconoscimento europeo. Dalle Cipolle rosse di Tropea IGP, a quelle di Castelleone di Suasa, in provincia di Ancona (meno note ma altrettanto dolci e da consumare anche crude nelle insalate), non c’è regione che non abbia fatto un’attenta ricognizione di ciò che è ancora recuperabile.

Nel corso di qualche anno, passato il tempo necessario per riprodurre semi e bulbi, da iscriversi al Registro regionale varietale delle sementi, le risorse sono pronte per circolare sul mercato, come è accaduto con le Fave di Fratterosa, in provincia di Pesaro Urbino. Attualmente anche la reintroduzione di questo legume è uscita dalla fase sperimentale e sta entrando in quella economica-produttiva, con diversi ettari a coltura: è una fava che può essere acquistata fresca, per consumarla con formaggio pecorino, oppure secca, per produrre un tipo di pasta locale denominata Tacconi, oppure in conserva sott’olio ed erbe aromatiche, per averne a disposizione tutto l’anno. Si ricorda il Bunias erucago, una Crocifera, attualmente spontaneizzata nel Centro Italia, e le tante varietà di legumi che hanno ottenuto la denominazione IGP e le DOP: i Fagioli di Lamon dal Veneto, i Fagioli di Sarconi della Basilicata, i Fagioli di Cuneo dal Piemonte, il Fagiolo di Sorana dalla Toscana, i Fagioli Cannellini DOP di Atina nel Lazio, i Fagioli bianchi di Rotonda DOP, i Fagioli Regina dal Lazio; e ancora le Lenticchie del Castelluccio IGP di Norcia.

Non meno interessanti, sul piano genetico e gastronomico, sono i numerosi Fagioli zolfini e dell’Occhio toscani, marchigiani e di tante altre regioni, mentre il Carnino, ritrovato a Casale in provincia di Pesaro e Urbino, imparentato, pare, con il Lamon veneto, meriterebbe maggiori attenzioni, prima che sia troppo tardi, per le sue peculiari caratteristiche organolettiche. Si ricorda inoltre il Monachello, i cui primi semi furono ritrovati a Visso, anche se l’area di coltivazione è molto più estesa e comprende tutto il territorio dei Sibillini. Erano coltivati dai contadini delle zone montane, mezzadri e diretti coltivatori, abili nel conservare e riprodurre le risorse genetiche tradizionali, apprezzate dai padroni della terra, che esigevano ogni anno, tra le regalie, proprio le varietà locali. La Cicerchia di Serra dei Conti, in provincia di Ancona, e il Cece Cerqua di Appignano, in provincia di Ascoli Piceno, così denominato per le grosse dimensioni della pianta, sono gli altri legumi delle Marche che richiamano un vasto pubblico durante le feste popolari. Dalla Campania, dalla provincia di Benevento, il Frumento Saragolla, già presente al tempo dei Romani, ha dato vita a una filiera di qualità, con produzione di pasta e farina ad alto valore nutrizionale, distribuita da note aziende di prodotti biologici ma anche da piccole aziende agricole che nella diversificazione delle produzioni hanno trovato un loro equilibrio economico. Di questa particolare varietà sono state studiate con attenzione le caratteristiche genetiche, per capirne le potenzialità di resa, di adattamento e nutrizionali. Il Farro della Garfagnana IGP e il Farro di Monteleone di Spoleto DOP sono gli altre cereali che hanno conquistato la mensa di molti italiani, e non solo dei vegetariani. Nelle Marche si svolge un’attività sperimentale su grani antichi come il Gentil rosso – frumento tenero, alto, duro, difficile da sgranare quando si usavano ancora i frusti o correggiati, molto resistente ai venti forti – e la Jervecella, un frumento tenero ritrovato in due diverse località delle Marche, in provincia di Ancona e Ascoli Piceno. Anche in questo caso l’interesse dei ricercatori è tutto concentrato sulle caratteristiche del DNA.

Passando dai cereali alla frutta, è d’obbligo fermarsi sulle montagne liguri, nei pressi di Cassego, in provincia di La Spezia, dove sono stati individuati alberi da frutto antichi: meli e peri soprattutto, adoperati un tempo dalle popolazioni locali per la produzione di sidro. Qui si coltiva una mela-pera che ha gusto e forma di entrambi i frutti ed è tornata con successo sul mercato, vent’anni dopo, esposta tra i frutti esotici e venduta a caro prezzo. Altre mele, come la Mela rossa di Cuneo e la Mela di Valtellina, hanno conquistato il marchio IGP e molte altre varietà sono in lista d’attesa. Anche le castagne e le relative farine sono oggetto di valorizzazione: si va dalla Castagna di Cuneo, del Monte Amiata in Toscana e di Montella in Campania, tutte IGP, fino alla Castagna di Vallerano DOP, nel Lazio, senza dimenticare le due denominazioni DOP concesse alla Farina di castagne della Lunigiana e al Neccio della Garfagnana. Per non dire delle otto varietà di marroni che hanno ricevuto ben sei denominazioni IGP e due DOP. A Montelparo, in provincia di Ascoli Piceno, la pregiata Pesca genovese, dalla consistenza dura e di colore giallo, sciroppata, viene abbinata anche a delicati piatti di pesce. Un lavoro di miglioramento genetico l’ha resa ancora più buona e versatile in cucina. Con la polpa della Mela rosa e la radice di cicoria viene preparata, a Ussita (nella provincia di Macerata), una marmellata digestiva, da fine pasto, di probabile origine conventuale, che ha trovato degli estimatori anche in Giappone. Quantità minime, ma che tengono alto lo standard qualitativo del made in Italy.

Tutte queste varietà, per così dire antiche, avevano il pregio di essere molto resistenti alle malattie e alle basse temperature (le piante più tardive), nonché di conservarsi nel tempo, specie le mele, addirittura fino alla primavera successiva, senza frigorifero: Mela rosa, Mela conventina, Mela abbondanza, tanto per fare qualche nome. In Sicilia sono state recuperate per il mercato le Pesche di Leonforte IGP, le più tardive d’Italia perché maturano a settembre inoltrato, dalla consistenza dura ma dal profumo soave. Aggettivo, quest’ultimo, riservato dai pomologi dell’Ottocento per descrivere gli intensi aromi dei frutti di allora, compresa la Pera angelica di Serraungarina, in provincia di Pesaro Urbino, la cui produzione è decollata dal primo decennio degli anni Duemila; ha un consumo limitato all’autunno e la sua polpa è morbida, molto succosa, dolce e fortemente aromatica. Anche in Friuli, in collaborazione con l’Università degli studi di Udine, in Alta Val Tagliamento, sono state recuperate una decina di varietà di peri da sidro, il cui distillato è risultato ricco di gusto e aroma, con una concentrazione di alcool metilico bassissima, mentre sono ben 25 le varietà di mele rimesse in produzione, tra cui la Florina, reperibile anche nei supermercati. Quasi tutte le regioni dell’Italia centrale hanno lavorato al recupero della Mela rosa, già citata da Plinio il Vecchio e immortalata nei quadri di epoca rinascimentale. Anche questa risorsa ha superato la fase sperimentale per entrare in quella produttiva e sono diverse le aree dove i frutti sottratti all’estinzione creano economia: la Comunità montana dei Sibillini, presidio Slow food, la Comunità montana dei Monti Azzurri, in provincia di Fermo e di Macerata, e il comune di Montelabate, presso Pesaro Urbino, noto al mercato anche per le produzioni di pesche. Il recupero, nelle due Comunità montane citate, è stato facilitato dal fatto che i coltivatori hanno conservato le piante anche quando nessuno sembrava interessato alla loro valorizzazione; in Emilia-Romagna la Mela rosa mantovana è presidio Slow food insieme alla Pera cocomerina. Quando la Melannurca maturava a terra sopra uno strato di canapa (cannutoli), la coltivazione era di tipo spontaneo; oggi si è trasformata in intensiva grazie al successo che ha avuto sul mercato. Nella zona di produzione della Melannurca IGP, che comprende tre province, Caserta, Napoli e Benevento, la raccolta si effettua a ottobre e si commercializza poi per tutto l’anno. Il Fico bianco del Cilento (DOP dal 2006), varietà Dottato, essiccato e confezionato con mandorle e noci era esportato, ancora nell’immediato dopoguerra, in tutta Europa, per un quantitativo pari a circa 80.000 t l’anno. Il fabbisogno italiano è attualmente soddisfatto prevalentemente dai fichi importati dalla Turchia. Straordinaria la dimensione antropologica della sua essiccazione, curata dalle ficaiole che arrivavano numerose da tutto il Cilento. Anche il Ficodindia dell’Etna (DOP dal 2003), da Catania, e il Ficodindia di San Cono (DOP dal 2013), da Catania, Enna e Caltanisetta, uscito dalle cucine nobili e popolari, attualmente crea economia: fresco o trasformato in ghiotte mostarde, vino, liquore con cui degustare formaggi, salumi, o grigliate di carni grasse.

Le risorse animali

Bovini da latte e da carne. Va premesso che una razza viene considerata a rischio estinzione quando diminuisce il numero dei riproduttori riconosciuti e certificati, in zona critica se si rileva una riduzione del numero complessivo della popolazione animale, e a mantenimento a rischio quando tende a ridursi il numero di coloro che mantengono le razze in estinzione.

Va inoltre ricordato che, alla fine del secondo conflitto mondiale, le razze bovine esistenti erano, secondo il parere di vecchi allevatori, una cinquantina circa e che molte di esse sono considerate estinte. Fra le superstiti si annoverano quelle delle Cinque razze italiane, il Consorzio 5R, che comprende la Chianina, da cui si ricava la bistecca alla fiorentina, da tempo icona delle prelibatezze italiane, la Romagnola, usata, fino all’arrivo dei trattori, come forza lavoro dai contadini di questa regione, e la Marchigiana, presente anche in Basilicata e Campania; a Ruviano, in provincia di Benevento, con il latte di quest’ultima si produceva una piccola caciotta, conosciuta come il Formaggio delle vacche bianche che, una volta stagionato, era tenuto ermeticamente chiuso in barattoli di vetro, fino a quando non fuoriusciva un liquido cremoso di colore giallo paglierino, molto aromatico. Del Consorzio fanno parte anche la Maremmana, le cui lunghe corna sono immortalate nei quadri di Giovanni Fattori, e la Podolica, da cui derivano tutti i bovini a pelo grigio d’Italia e alla quale, con il marchio collettivo di Vitellone bianco dell’Appennino centrale, è stato riconosciuto il marchio IGP dalla UE (1988). In zona sicurezza sono anche le bovine toscane Garfagnina e Pontremolese e l’Agerolese della Costiera amalfitana, con qualche centinaio di capi, che però non soddisfano le esigenze dei produttori del Provolone del Monaco, attualmente DOP, il cui disciplinare prevede obbligatoriamente un 20% del latte di questa razza. È in atto il recupero per le province di Piacenza e Parma della mucca Bardigiana (da Bardi), parente della Podolica che, come tutti i bovini grigi, si caratterizza per le zampe corte, più adatte ai territori montani.

La Basilicata è il regno del bovino Podolico – presente, anche se in numero minore, in altre regioni meridionali – dove rappresenta ancora una realtà economica piuttosto vitale; si alleva allo stato brado, le bovine figliano senza l’aiuto del veterinario e si caratterizzano per una elevata attitudine materna. Il caciocavallo Podolico, formaggio dal forte richiamo identitario, è prodotto con i 12-15 litri di latte giornalieri forniti da questa razza, per soli tre mesi l’anno, ma è comunque una voce importante per l’economia del Mezzogiorno zootecnico. In Sicilia la razza Modicana, originaria del Nord Africa, ha la stessa dimensione socioantropologica e produttiva del bovino Podolico e dal suo latte, ricco di grasso e proteine, si ricava il caciocavallo Ragusano, dal non trascurabile peso di 25 chili. Il latte, per la qualità della flora dei pascoli dell’Altipiano modicano e l’allevamento brado, conferisce a questi formaggi caratteristiche organolettiche uniche; basti ricordare, infatti, che ai tempi delle grandi migrazioni verso il Nuovo mondo, il formaggio Ragusano era il più esportato. A fine stagionatura, quando si apriva, lasciava colare tanto di quel grasso, fortemente aromatico, tanto che occorreva far uso di una bacinella per raccoglierlo. Grazie al valore aggiunto di tale trasformazione del latte è stato possibile salvare questa razza dall’estinzione. Attualmente sia il caciocavallo Podolico sia quello Ragusano si producono anche con il latte di altre bovine.

Suini: bianchi, rossi e neri. I suini hanno subito una notevole erosione genetica. Delle poche razze rimaste non tutte godono di buona salute, nonostante l’impegno di allevatori e ricercatori che le studiano caso per caso: per il Nero friulano si è raggiunto un numero adeguato di maschi riproduttori, mentre il Nero di Parma e la Nera romagnola, detta anche Mora romagnola, sono al centro di attività di recupero cui partecipa Roberto Spigaroli, profondo conoscitore della zootecnia e dell’agricoltura, insieme a Giovanni Ballarini dell’Università degli studi di Parma. Anche in questo caso la richiesta, in costante aumento, dei manufatti di norcineria di alta qualità legittima le risorse profuse nel recupero. Fuori pericolo è senza dubbio la Cinta senese, che era a rischio nel 1985, quando iniziarono le ricerche per la redazione dei diversi numeri dell’Atlante dei prodotti tipici, ma con un numero di riproduttori sufficienti per ripartire. Dopo parecchi anni l’estinzione è scongiurata, stando ai tanti allevamenti bradi sparsi in tutta Italia, dal Trentino alla Toscana, dall’Emilia-Romagna alle Marche, dall’Umbria fino in Campania, che soddisfano la richiesta, sia quella di carne fresca sia quella per la produzione di insaccati di alta qualità. C’è ancora il Nero dei monti Lepini, che deriverebbe dai bradi prima della bonifica e vive ancora libero come i suoi antenati. In provincia di Benevento si alleva la Cinta di Casaldianni, ospite del centro di recupero del Circello, affidato alla cure di Donato Matassino, in compagnia della Casertana napoletana, già restituita al mercato della gastronomia di qualità; il Dauno pugliese e il Casertano hanno ceduto alcuni dei loro geni alla Cavallina lucana, anche questa in fase di recupero insieme alla Calabrese, in provincia di Cosenza; la Sicilia è l’isola del Nero dei Nebrodi e delle Madonie, mentre il Sardo è attualmente utilizzato non solo per i salumi, ma, per la sua rusticità, anche per migliorare le altre razze suine presenti in Sardegna.

Le esperienze in corso stanno dimostrando che non è solo la razza a determinare la qualità del latte, della carne di un prosciutto o di una bistecca, ma prevalentemente il modo in cui l’animale si alimenta e viene allevato. Se l’uomo è ciò che mangia, questo vale anche per l’animale. Le razze suine si sono perse per i tentativi fatti dall’uomo di avere un suino ‘leggero’, abbassando cioè il contenuto di grassi saturi nelle carni, sia delle razze bianche sia di quelle nere; il tutto per rilanciare il loro consumo, penalizzato da una eccessiva demonizzazione, da parte della classe medica, dei grassi animali. Il tentativo in corso tra l’Associazione regionale allevatori e l’Agenzia servizi settore agroalimentare, l’Università degli studi di Camerino e l’Università politecnica delle Marche, è interessante perché, secondo la testimonianza di Carlo Renieri, genetista dell’Università di Camerino, si cerca di ricostruire l’attitudine del maiale, persa durante i decenni degli allevamenti intensivi, per rimetterlo in un equilibrato rapporto con l’ambiente naturale e riportarlo a essere un animale pascolatore. Tale obiettivo non poteva essere perseguito con le razze preesistenti, in quanto esse non esistono più oppure non sono adatte a produzioni come quelle che il consumatore desidera attualmente, cioè con pochi grassi saturi. Per la ‘costituzione’ di questo tipo di maiale – usando un concetto dei due studiosi citati, Ballarini e Matassino, secondo i quali le razze sarebbero un’invenzione, perché non solo l’uomo ma anche gli incroci spontanei hanno contribuito al mescolamento dei geni – sono state utilizzate le razze Cinta senese (rusticità), Large white (prolificità e attitudine materna) e Duroc (carne).

Questo suino è attualmente sottoposto a specifici obiettivi di selezione, da perseguire attraverso valutazioni genetiche e di performance sia della linea maschile sia di quella femminile. Si dimostra particolarmente idoneo a sistemi d’allevamento semiestensivi o estensivi e riesce a sfruttare anche ambienti agrari marginali in virtù della sua buona attitudine al pascolamento. Partendo dai numeri, se il 70% del costo di un allevamento è dato dall’alimentazione, la dorsale appenninica offre la soluzione per abbassarlo, essendo utilizzabile solo dagli animali al pascolo, se non fosse per la scarsa presenza umana. Il numero dei cinghiali, che sta distruggendo bosco e sottobosco, era rigorosamente tenuto sotto controllo dai lupi e dal fatto che i primi non partorivano più di due cuccioli alla volta, mentre attualmente gli esemplari importati dall’Est europeo partoriscono più di 10 piccoli a volta. Da qui deriva la distruzione dell’ambiente boschivo, cui nessuno sembra voler porre rimedio, e la difficoltà di organizzare qualsiasi forma di economia in grado di sfruttare gli spazi dell’Appennino.

Capre e pecore. Le capre non sono state sottoposte alla stessa selezione massiccia subita dai bovini. L’interesse dei consumatori è invece alto nei confronti dei formaggi caprini, la cui produzione è più concentrata nel Nord-Ovest dell’Arco alpino, mentre a Nord-Est, già a partire dall’inizio del 20° sec., le capre erano state gradualmente abbandonate per lasciare spazio agli allevamenti bovini. Tra le razze più produttive si annovera la Saanen, originaria della Svizzera e incrociata per il 95% con razze francesi e con la razza Taggemburg, tedesca, bionda, di bassa statura, dal pelo lungo e con le strisce sulla testa; la Camosciata delle Alpi e l’Alpina sono le altre due razze maggiormente diffuse sull’Arco alpino e la dorsale Appenninica, allevate sia per la produzione di formaggi sia per la carne. Accanto a queste, ci sono poi le razze locali, come la Valdostana, l’Orobica della provincia di Bergamo, Sondrio, del Sud della Valtellina, con le belle corna ritorte, la Verzaschese, molto nera, tipica del Canton Ticino, di Varese e Como, la Sempione, bianca a pelo lungo, la Vallesana, metà bianca e metà nera. Oltre ai formaggi le capre forniscono materia prima per soddisfare la crescente domanda di prosciutti, richiesti da coloro che non consumano carne di maiale. Scendendo a Sud, in Campania, si incontra la capra Cilentana, che si nutriva un tempo di foglie di fico; la Girgentana dalla Sicilia, il cui aspetto rimanda alla mitologia greco-romana, è in zona sicurezza, tanto quanto la Ionica dalla Puglia, che aromatizza ancora il Canestrato pugliese e molte altre tipologie casearie del Meridione; la Maltese, di taglia media, una delle razze più antiche, originaria del versante mediorientale del Mediterraneo, è arrivata in Italia in tempi remoti a seguito degli intensi scambi commerciali e delle migrazioni. La particolarità del latte di capra è quella di essere assai più digeribile di quello di mucca, e i due tipi di latte mescolati insieme, talvolta anche con il latte di pecora, producono formaggi di pregio.

Su 68 razze ovine ne sono scomparse 19, mentre 16 sono a rischio, per la diminuzione del numero dei maschi riproduttori, e per le altre il numero di allevatori impegnati nel recupero volontario sta diminuendo. Vissana, Sopravissana e Fabrianese sono le tre razze ovine dell’Appennino centrale che rifornivano le popolazioni montane di latte, carne e lana, quando sui monti viveva, secondo le varie interpretazioni statistiche, il 15% della popolazione italiana. In Campania, in provincia di Caserta, la Laticauda, pecora dalla grande coda, fu recuperata da un allevatore che scoprì, facendone analizzare il latte, un contenuto più basso in acidi grassi saturi, rispetto a quello delle altre razze. Il formaggio che si ottiene ha un gusto delicato, piace anche alle giovani generazioni, che poco gradiscono i gusti forti dei prodotti tradizionali, mentre gli anziani ne apprezzano la digeribilità. Ci sono poi la Valfortorina e la Bagnolese dalla Campania che, insieme alla Gentile di Puglia (Pecorino e Canestrato pugliese, Pecorino di Crotone ecc.), razza ovina che raggiunse la massima diffusione al tempo degli Aragonesi, contribuiscono alla qualità dei formaggi del Meridione.

Asini, muli e cavalli. Su dieci razze di asini, quattri sono estinte; tre, Asino sardo, romagnolo e dell’Asinara, sono in zona critica, mentre le restanti tre, Asino dell’Amiata, di Martina Franca e ragusano, sono a rischio estinzione. La mortadella di asino, un tempo quasi tutta prodotta a Maddaloni, in provincia di Caserta, si faceva con la materia prima fornita delle regioni meridionali: Puglia, Calabria, Basilicata. Cavalli e asini erano i due animali da tiro per eccellenza e, con lo sviluppo tecnologico del 20° sec., la loro utilità è venuta meno, ma con l’incremento del turismo rurale, asini, cavalli e muli sono ricomparsi un po’ ovunque, per ecologiche cavalcate nei boschi, per trasportare la legna dove non si può utilizzare il trattore. L’idea di servirsi dell’asino, una volta adulto per farne mortadella, come accadeva una volta, è oggi improponibile, mentre lo stesso trattamento non si è riservato per es. al Cavallo del Catria nelle Marche, allevato non solo per il traino, ma anche per la sua carne, ad alto contenuto di ferro e quindi ottima per gli anemici. Nel Veneto la carne affumicata di cavallo è una specialità ricercata per condire la polenta. Attualmente l’interesse del mercato per gli asini è tutto concentrato sul latte, che ha qualità simili a quello umano, in quanto altamente digeribile e poco allergenico, tanto che gli allevatori di asini si moltiplicano con un ritmo interessante, producendo latte per chi non tollera quello di mucca, ma anche cosmetici per la bellezza del corpo.

Polli della mezzadria. Tra gli avicoli su sei razze, Anconetana, Livorno, Padovana, Polverara Schiatta, Siciliana e Valdarno, tre sono in zona a rischio estinzione. In provincia di Padova, c’è chi ha conservato la gallina di Polverara, immortalata in un calco di gesso conservato nei Musei Vaticani. Un’altra gallina, denominata Anconetana, è oggetto di recupero nelle Marche. Era stata adottata dai mezzadri perché si mimetizzava con l’ambiente circostante, non viveva in prossimità della casa colonica, ma lungo fiumi, fossi e torrenti, lontano dagli occhi dei padroni che nell’aia volevano galline di colore bianco, che si vedessero facilmente. L’Anconetana si distingue per rusticità e resistenza alle malattie, come del resto tutte le vecchie razze. Ci sono inoltre la Bianca di Saluzzo e la Bionda piemontese, anch’esse a rischio estinzione.

Risorse ittiche di mare, di lago e di fiume. Tra le tante emergenze relative alla produzione di cibo va considerato anche il grande repertorio delle risorse del mare e delle acque dolci, oggetto di prelievi intensivi che non rispettano i tempi biologici di crescita del pesce, tanto che Greenpeace lancia, dalla rete, un grido d’allarme (Greenpeace, Abbiamo finito anche le sardine, pesce azzurro al collasso, 2012, http://www.huffingtonpost.it/2012/09/28/greenpeace-pesce-azzurro_n_192 2094.html). L’Europa è uno dei continenti del pianeta dove si consuma la maggiore quantità di pesce, e l’Italia che ne fa parte, in piena crisi economica, rigetta in mare il 30% del pescato, costituito da pesci di piccole dimensioni, contribuendo ad aggravare la situazione di degrado ecologico. I pescatori affermano che il pesce piccolo, quasi tutto pesce povero, è rifiutato dal mercato, anche se un tempo dava vita a una serie di pietanze che, ironia dei corsi e ricorsi storici, riproposte poi da chef famosi sono considerate delle vere prelibatezze. «“È un cane che si morde la coda” spiega Corrado Piccinetti, direttore dell’Istituto di Biologia marina dell’Università degli studi di Bologna, “Il pescatore non trova conveniente prendere il pesce, portarlo al mercato perchè il prezzo non è remunerativo; il consumatore non trovandolo più finisce col non richiederlo più. Se nessuno lo chiede neanche i ristoratori lo cucinano più”. E così è finito il consumo di certe specie, con conseguente perdita di sapore e tradizioni straordinarie. Il paradosso è che nel Mediterraneo vivono più di 500 specie ittiche diverse, ma quelle consumate sono più o meno una trentina. Così le altre vengono rigettate in acqua, innescando una catena ecologica perversa, molto diversa da quella naturale: la catena del detrito incentivata in modo anomalo. L’eccesso di detrito ha favorito la crescita numerica dei granchi al punto da alterare l’equilibrio biologico del mare.» (Picchi, in I “Romani pesci”. Da Paolo Giovio agli odierni ristoratori, 2011, pp. 55-56). Per riconoscere e apprezzare i vari sapori, diversi da specie a specie, come per es. il Paganello (Gobius niger jozo), che conta ben 30 specie diverse, di cui 14 nell’Adriatico), occorre un particolare palato, come quello delle donne dei pescatori, e non solo, quando nell’Adriatico se ne pescavano 2000 o 3000 t all’anno, destinati ai mercati e alle fiere paesane, fritti nello strutto e venduti nei cartocci di carta paglia ai numerosi montanari e contadini del circondario.

Ogni località marina ha le sue specie e le sue specialità gastronomiche, e sono ben noti i tanti brodetti della costa Adriatica. Ma i pesci poi si spostano da una costa all’altra con una logica incomprensibile: per es. le Triglie, i Roscioli, i Gostinelli, che si trovano sulle coste italiane in agosto e a settembre, migrano poi verso quella croata, quindi non sono più disponibili per i nostri pescatori. Ancora più misterioso il comportamento delle Sogliole che nascono sulla costa orientale dell’Adriatico, ma vengono a crescere a Ovest, per tornare a riprodursi ancora a Est. Seguendo i ritmi delle stagioni, passano sotto gli occhi dei pescatori che, come i lavoratori della terra, parlano di stagionalità anche dei prodotti ittici. Continuando a «pescare poche specie e sempre le stesse», stigmatizza Piccinetti, «il quantitativo totale pescato in Italia è sceso e continua a scendere, costringendo gli operatori del settore all’importazione di pesce privo di spine: Seppie, Calamari, Totani, Polipi» (p. 56). I Gamberi di allevamento e di pesca, il Tonno, il Salmone, il Pesce spada sono pratici da cucinare e in quasi tutti i ristoranti le specie offerte sono ovunque le stesse, anche se raramente il consumatore viene informato che il Tonno, per es. non è quello mediterraneo, di carne rossiccia, ma quello a Pinna gialla, i cui filetti sono importati sottovuoto e tagliati al momento. Quello dei nostri mari è una qualità pregiata, un tempo pescata e lavorata nelle tonnare fisse a costa».

Il caso del Tonno mediterraneo è emblematico e mostra come in Italia l’informazione non sostenga la promozione della qualità: nel Mediterraneo «[…] oltre al Tonno rosso, detto anche Bluefin, che può giungere fino a 3 m di lunghezza e 2 q di peso, c’è l’Alalunga o Tonno bianco, non più lungo di un metro: si pesca soprattutto in Sicilia. Infine c’è il Tonno tamburello o bisio che raggiunge appena i 50 cm. di lunghezza. […] Ma la grande industria conserviera utilizza insieme al Bluefin solo alcune specie di tonno, di rigorosa nomenclatura anglosassone come lo Yellowfin, il Big eye, lo Skip Jack e l’Albacore. Non per nulla si tratta di prede ricavate in lontani oceani. Il primo della lista viene sempre più importato (refrigerato o congelato) in grande quantità, per la sua carne chiara e delicata, così ricercata dal consumatore moderno, ignaro che il tonno «che si taglia con un grissino» non è certo quello di mediterranea tradizione. Una pubblicità disinvolta ha spinto a identificare la qualità del tonno con parametri non propri, come la tenerezza e il colore chiaro, pilotando le scelte del consumatore verso il prodotto di importazione e abbandonando un po’ alla volta quello nazionale, dirottato sulle mense giapponesi. Ciò ha significato il progressivo smantellamento delle attività economiche delle popolazioni costiere della Sicilia, della Calabria e della Sardegna, vissute del commercio di tonno fino a qualche decennio fa» (INSOR 2004, pp. 45-46).