Fragile Italia

Fragile Italia

Rischio e vulnerabilità

Il rischio

Gestire un rischio e le sue ipotizzabili conseguenze significa preventivamente conoscerne cause, dinamiche, impatti, strumenti e competenze di prevenzione, strumenti e competenze di mitigazione e riparazione. Il punto di partenza, per quanto apparentemente banale, consiste nella definizione di rischio perché conoscere è alla base della prevenzione. Il termine rischio, nell’immaginario di ciascuno, viene associato a situazioni diverse e differenti. Pertanto può essere utile restare nell’ufficialità e definire il rischio secondo quanto proposto dall’Ufficio del coordinatore delle Nazioni Unite per il soccorso in caso di catastrofe. Secondo questa definizione, si tratta della probabilità di perdita di valore di uno o più elementi (popolazione, manufatti, attività sociali o economiche) esposti al pericolo degli effetti prodotti da un particolare fenomeno naturale ritenuto pericoloso. Si tratta, cioè, delle conseguenze attese – meglio ancora, temute – come numero di morti, feriti, danni sociali, economici ecc., prodotte da un particolare fenomeno naturale pericoloso che, per ciò stesso, da potenzialmente calamitoso diventa una vera e propria calamità.

Esso è definito dal prodotto di tre parametri: la pericolosità, la vulnerabilità e il valore esposto, secondo la formula R=H×Vu×Va nella quale H indica la pericolosità, Vu la vulnerabilità e Va il valore esposto.

La pericolosità è la probabilità che, in un dato intervallo di tempo, l’evento si verifichi con una definita intensità in una data area. Per es., è la probabilità che un terremoto di magnitudo 7 colpisca ogni secolo l’area considerata oppure è la probabilità che una determinata area vulcanica venga investita, in un secolo, dalle lave prodotte da un’eruzione. La vulnerabilità è la stima della percentuale delle opere costruite dall’uomo che non è in grado di resistere all’evento considerato e della perdita presumibile in vite umane. Il valore esposto a rischio è valutato sia dalla perdita in vite umane sia dal prevedibile danno economico. Poiché nel rischio compare almeno un parametro – la pericolosità – che può essere espresso solo in termini probabilistici, anche il rischio è esprimibile solo in termini di probabilità. Ciò significa che R, la sua potenziale gravità, dipende soprattutto da V. E questo per un Paese come l’Italia, con elevati livelli di urbanizzazione, è un importante punto di partenza perché distribuisce in modo, per così dire, più equo le responsabilità tra natura (che predispone) e uomo (che dispone).

Che cosa, come e dove predispone la natura. Il nucleo, lo zoccolo duro, della fragilità si trova nell’Appennino che si estende dal colle di Cadibona in Liguria sino all’estrema punta della Calabria che lo studioso, uomo politico e meridionalista lucano Giustino Fortunato significativamente definì ‘uno sfasciume pendulo sul mare’ (La questione meridionale e la riforma tributaria, 1904). Questa catena montuosa che si sviluppa per ca. 1500 km lungo tutta la penisola con una larghezza massima di 250 km e minima di 30 copre una superficie di ca. 150.000 km2. Cioè quasi la metà della superficie nazionale che è di 301.340 km2, occupando uno spazio in percentuale sempre maggiore della superficie totale, via via che dal Nord si passa al Sud.

Poiché è l’Appennino a essere idrogeologicamente dissestato, sismico e, in ambiti limitati a Campania e Sicilia, sede di vulcanesimo attivo, s’intende perché è questo il nucleo principale della fragilità del territorio italiano. E non solo a causa della naturale predisposizione ai fenomeni potenzialmente calamitosi che qui si concentrano, ma anche a causa delle azioni umane che, ignorando (per colpa e per dolo) questa situazione, accelerano i tempi delle dinamiche naturali e ne amplificano i danni collegati.

La vulnerabilità

Che cosa, come e dove dispone l’uomo. In Italia lo sviluppo economico, realizzato con un uso estensivo del territorio, ha avuto come effetto abbastanza immediato l’intensificarsi dell’urbanizzazione e la progressiva sottrazione di spazio all’agricoltura. Soprattutto l’avere privilegiato un modello di sviluppo prevalentemente di pianura e preferibilmente di pianura costiera (siderurgia a ciclo integrale, impianti di raffinazione, centrali termoelettriche; alcune grandi conurbazioni; le grandi infrastrutture lineari di trasporto in senso longitudinale) ha sovraccaricato di attività residenziali e produttive la costa che sviluppa un’estensione di 43.000 km2, equivalente a circa il 13% del territorio nazionale.

La dinamica di trasformazione è stata lenta negli ultimi decenni dell’Ottocento e si è notevolmente intensificata nel Novecento, soprattutto nella seconda metà: nei 638 comuni costieri (l’8% del totale) nel 1881 risiedeva il 17% della popolazione che era di 28.953.480; nel 1951 era divenuto il 27% di 47.515.537; nel 1971 era oltre il 30% di 54.136.547; nel 1981 il 33% di 56.556.911. Alla fine del primo decennio del 2000 erano 17 milioni con una densità di popolazione di oltre 380 abitanti per km2, contro una media nazionale di 200.

Va inoltre sottolineato che questi dati riguardano la popolazione residente. Se si aggiunge la constatazione dell’uso turistico della fascia costiera e, quindi, si passa a considerare la popolazione presente, il problema dell’uso (e abuso) dell’area raggiunge dimensioni ancora più preoccupanti. Si stima, infatti, che oltre 600 milioni di persone (presenze/giorni) si affaccino sul mare nei mesi estivi. L’utilizzo della fascia costiera rappresenta dunque uno dei fattori maggiormente strategici, che coinvolgono non solo gli equilibri naturali ma anche quelli ecologici estremamente sensibili ai cambiamenti degli habitat. Ciò perché l’urbanizzazione primaria che deriva dall’elevata densità di popolazione, unitamente alle aree occupate per attività e infrastrutture, causa un elevato impatto sul sistema naturale costiero e, di conseguenza, trasforma l’erosione delle coste da fenomeno naturale in vero e proprio problema, specie in corrispondenza di quei centri urbani in cui sono messe a rischio abitazioni, infrastrutture e attività economiche. Naturalmente questo fenomeno che rende particolarmente vulnerabile un’area sensibile come la fascia costiera (8000 km di lunghezza) riguarda sempre più l’intero Paese accrescendone la vulnerabilità rispetto alla probabilità del verificarsi di fenomeni naturali dovuti al dissesto idrogeologico, alla sismicità, al vulcanesimo.

Tendenze insediative. Uso, consumo e abuso di suolo.

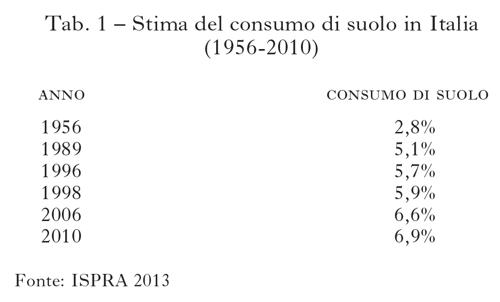

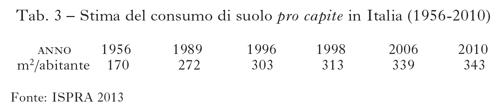

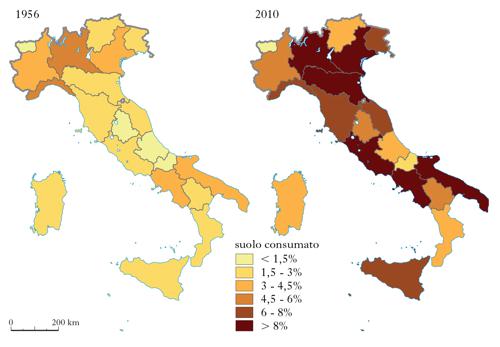

Secondo l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), tra il 1956 e il 2010 sono svaniti più di 7 m2 al secondo di suolo libero. Nel 1956 il consumo di suolo era al 2,8% mentre nel 2010 è passato al 6,9%, con un incremento di 4 punti percentuali. «Il fenomeno – si legge nel rapporto ISPRA (2013) – è stato più rapido negli anni 90, periodo in cui si sono sfiorati i 10 m2 al secondo, ma il ritmo degli ultimi 5 anni si conferma comunque accelerato, con una velocità superiore agli 8 m2 al secondo. Questo vuol dire che ogni 5 mesi viene cementificata una superficie pari a quella del comune di Napoli e ogni anno una pari alla somma di quella di Milano e Firenze». In termini assoluti, l’Italia è passata da poco più di 8000 km2 di consumo di suolo del 1956 a oltre 20.500 km2 nel 2010 e, se nel 1956 erano irreversibilmente persi 170 m2 per ogni italiano, nel 2010 il valore è raddoppiato, passando a più di 340 m2. Le regioni più interessate sono diverse: nel 1956 le più cementificate erano la Liguria, che superava di poco la Lombardia con quasi il 5% di territorio cementificato, e la Puglia (4%). Nel 2010 la Lombardia è divenuta prima nella classifica poco virtuosa, e ha superato la soglia del 10%, mentre quasi tutte le altre regioni (14 su 20) oltrepassano abbondantemente il 5% di consumo di suolo, con la Toscana intorno al 6%.

La conclusione è che bisognerebbe trovare un equilibrio tra il consumo di suolo, lo sviluppo delle città e il rapporto tra la campagna e l’area urbana. Perché è evidente che l’impermeabilizzazione del suolo, che è il risultato della cementificazione, riduce molti dei benefici del suolo libero. Per es., la riduzione dell’assorbimento di pioggia provoca una serie di effetti diretti sul ciclo idrologico e indiretti sul microclima, producendo un aumento del rischio inondazioni. E l’urbanizzazione, in termini di inurbamento della popolazione e in termini di cementificazione del territorio a sostegno di questa tendenza, accresce la vulnerabilità del territorio.

Il dissesto geoambientale

Il rischio natura

Nel quadro precedentemente trattato si incrociano e si sommano con evidenza aree di forte predisposizione al dissesto geoambientale e aree nelle quali questa predisposizione viene esaltata in termini di rischio da attività umane che agiscono da acceleratore delle dinamiche temporali (per es., per frane e smottamenti) e amplificatori dei rischi (terremoti ed eruzioni vulcaniche).

In questo quadro dal secondo dopoguerra sono molti i fenomeni calamitosi che hanno negativamente segnato l’Italia: di origine naturale e di origine umana. Il carico di vittime umane e di danni materiali è elevatissimo e non v’è stata quasi alcuna area del Paese risultatane esente. Dalle esondazioni del Po nel Polesine negli anni Cinquanta alle alluvioni che nel 2012 hanno sconvolto Toscana, Liguria, Calabria, Sicilia, passando per i terremoti del Belice, Friuli, Irpinia-Basilicata, Umbria, Marche, L’Aquila, Emilia-Romagna e alle eruzioni di Etna, Isole Eolie e Vesuvio, sono stati anni che hanno profondamente segnato le regioni coinvolte, ma l’intero Paese ne ha sopportato i costi economici e sociali.

I terremoti

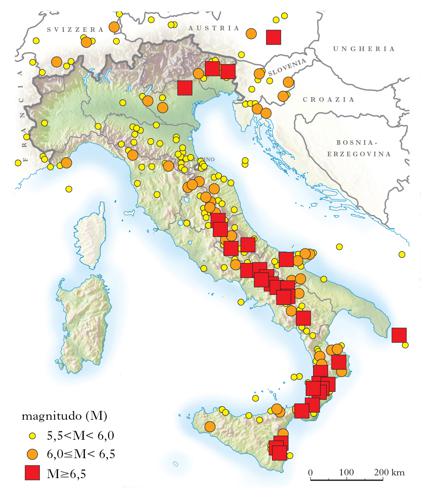

L’Italia, geograficamente posta nella zona di collisione tra le placche africana ed euroasiatica, è uno dei Paesi a maggiore rischio sismico del Mediterraneo. Questa collisione dà origine a forti spinte compressive, che causano l’accavallamento dei blocchi di roccia da cui scaturiscono la pericolosità sismica e la ricorrente probabilità di terremoti anche di forte intensità. La ‘linea della collisione’ parte dalla dorsale oceanica atlantica, passa per il Nord Africa, attraversa la Sicilia, risale la penisola lungo gli Appennini, volge a est in Veneto e in Friuli e ridiscende sino alla Turchia, al confine con la Siria. È questo il motivo per cui in Italia le aree a più rilevante rischio sismico sono l’Appennino centro-meridionale (Val di Magra, Mugello, Val Tiberina, Val Nerina, Aquilano, Fucino, Valle del Liri, Beneventano, Irpinia), Calabria e Sicilia, e alcune aree settentrionali, quali il Friuli, parte del Veneto e la Liguria occidentale. Mentre ne è praticamente esente solo la Sardegna.

Essendo terra geologicamente molto giovane, attraversata da numerose faglie sismiche, l’Italia non ha mai avuto un periodo di ‘riposo’. Negli ultimi 1000 anni si sono registrati ca. 30.000 terremoti superiori al terzo grado della scala Mercalli. Almeno 200 sono stati disastrosi e, di questi, oltre la metà (83 in Sicilia e 23 in Campania) si sono verificati nel Mezzogiorno. La restante parte si è concentrata soprattutto in Abruzzo, Toscana e Friuli. Negli ultimi duecento anni le vittime sono state più di 120.000.

Per misurare un terremoto esistono due scale: Mercalli e Richter. La Mercalli misura l’intensità del terremoto in termini di danni alle persone e ai manufatti; varia dal 1° grado, che valuta terremoti generalmente non percepiti dalla popolazione, bensì dai sismografi, al 12° grado, che misura terremoti in seguito ai quali si ha distruzione totale. La scala Richter misura l’energia (magnitudo) liberata in seguito al terremoto; varia secondo una scala da 1 a 8 gradi che misurano la magnitudo e i suoi effetti distruttivi.

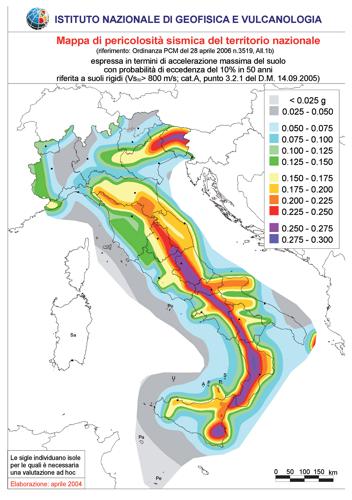

La sismicità, cioè la frequenza e la forza con cui si manifestano i terremoti, è una caratteristica fisica del territorio, e, quindi, è una causa naturale predisponente al rischio. Conoscendo la frequenza e l’energia (magnitudo) dei terremoti che caratterizzano un determinato territorio e la probabilità che un terremoto di una certa magnitudo si verifichi in un dato intervallo di tempo, si può definire la pericolosità sismica di un territorio. Maggiore è la probabilità dell’evento, maggiore è la pericolosità sismica. Ma pericolosità non è sinonimo di disastro che, invece, dipende soprattutto dalla capacità delle strutture edilizie di resistere alle scosse sismiche. Questa capacità è quella che, secondo la formula ricordata in precedenza, si definisce vulnerabilità. L’Italia ha una vulnerabilità molto elevata, non solo per la notevole fragilità del suo patrimonio edilizio, del sistema infrastrutturale, industriale, produttivo e delle reti dei servizi; ma anche perché gli elevati livelli di urbanizzazione, l’elevata densità di popolazione e la presenza di un patrimonio storico, artistico e monumentale di eccezionale valore quantitativo e qualitativo ne accrescono l’esposizione al rischio. Secondo le valutazioni dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) non c’è zona d’Italia che si possa considerare esente da rischio sismico. Degli 8101 comuni italiani, 542 sono esposti al livello massimo di rischio, per 1810 il rischio è medio, per 2258 è moderato e per tutti gli altri è considerato minimo.

Questi dati essenziali illustrano bene la situazione. Ma bisogna anche aggiungere che solo dal 1980, dopo il drammatico terremoto che il 23 novembre di quell’anno fece oltre 3000 vittime in Campania e Basilicata, esiste una precisa mappa del rischio sismico in Italia. Tale mappa, risultato della realizzazione del Progetto finalizzato geodinamica del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), ha portato a classificare il numero dei comuni a rischio da meno di 1400 a quasi 3000. Prima di allora lo Stato classificava come sismico un comune solo se era stato colpito da un sisma distruttivo a partire dal terremoto di Messina del 1908. È anche per questo motivo che, pur in un Paese tecnologicamente avanzato come l’Italia, i terremoti hanno continuato a far vittime sino a tutto il 20° secolo. Perché la scarsa conoscenza e l’imprecisa mappatura del fenomeno non hanno consentito di incidere adeguatamente sulla vulnerabilità delle costruzioni e del territorio amplificando gli effetti della pericolosità. In assenza di tutto questo si comprende perché la storia dei terremoti in Italia costellata di dolorose perdite di vite umane insieme con importanti prodotti della cultura materiale e, quindi, con inestimabili perdite economico-sociali. Infatti pur potendo disporre di serie storiche che dimostrano chiaramente la fragilità del territorio, poco e nulla si è fatto per prevenire e per farlo sistematicamente. E ciò vale per i terremoti come per il dissesto idrogeologico, che rappresentano due facce della stessa medaglia.

La carta della pericolosità sismica dà un’immagine chiara delle aree maggiormente interessate: la dorsale appenninica centro-meridionale, le Alpi orientali e le aree che, pur non essendo sorgenti sismiche, risentono comunque della sismicità di aree contigue. I terremoti più violenti si sono verificati in Sicilia e lungo gli Appennini centro-meridionali, dall’Abruzzo alla Calabria. Ma si sono registrati terremoti importanti anche nell’Appennino centro-settentrionale e nel Gargano.

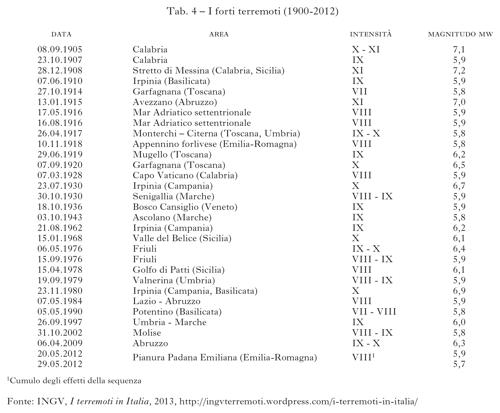

Particolarmente drammatici gli eventi dall’inizio degli anni Sessanta (21 agosto 1962 nelle province di Avellino e Benevento in Campania). L’osservazione della tabella 4 mostra con ulteriore evidenza che le regioni maggiormente coinvolte sono la Campania, la Sicilia, il Friuli, l’Umbria, la Basilicata, le Marche, il Molise e l’Abruzzo.

Le eruzioni vulcaniche

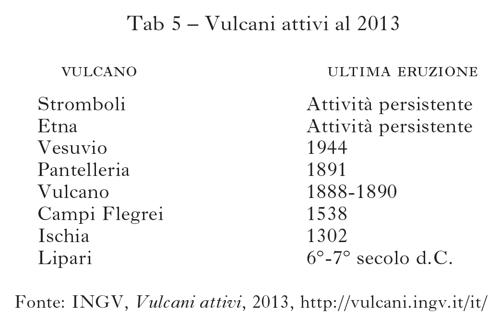

L’Italia è un Paese ad alta densità vulcanica. Insieme con l’Islanda, presenta la maggiore concentrazione di vulcani attivi in Europa ed è uno dei primi al mondo per numero di abitanti esposti a rischio vulcanico. L’addensamento si verifica nell’Italia meridionale dove esistono le aree vulcaniche attive di Vesuvio e Campi Flegrei in Campania, di Etna e Isole Eolie in Sicilia, alle quali vanno aggiunti i vulcani sottomarini sul fondo del Tirreno tra Campania e Sardegna: Magnaghi, Vavilov e Marsili. Sono vulcaniche anche le aree dei laghi di Bolsena, Vico, Nemi, Albano e Bracciano e del Monte Cimino nel Lazio ed è di origine vulcanica il Monte Amiata in Toscana, tutte regioni caratterizzate da discreta attività sismica.

Secondo la terminologia della comunità scientifica internazionale, i vulcani si possono classificare in estinti, quiescenti e attivi. In realtà è difficile poter considerare con certezza un vulcano completamente estinto, ma si fanno rientrare in questa categoria quelli la cui ultima eruzione risale a oltre 10.000 anni fa. In Italia è il caso di: Monte Amiata, Vulsini, Cimini, Vico, Sabatini, Isole Pontine, Roccamonfina, Vulture. Attivi ma quiescenti sono classificati i vulcani che hanno eruttato negli ultimi 10.000 anni, ma si trovano attualmente in una fase di riposo da tempo più o meno lungo. In Italia si tratta di: Campi Flegrei, Ischia, Vesuvio in Campania; Lipari, Vulcano, Pantelleria in Sicilia. Attivi, infine, sono i vulcani che hanno dato eruzioni negli ultimi anni. In Italia, Etna e Stromboli.

Tuttavia, il rischio vulcanico vero e proprio riguarda essenzialmente Campania e Sicilia. Entrambe le regioni ne sono esposte, ma con caratteristiche e livelli di pericolosità notevolmente diversi. La diversità dipende sia dal tipo di attività che caratterizza i vulcani siciliani e campani sia dai livelli di urbanizzazione delle aree esposte. Le Isole Eolie, nelle quali vengono considerati attivi i vulcani di Salina, Lipari, Stromboli e Vulcano, costituiscono un arco vulcanico la cui formazione ha avuto luogo in seguito al contatto tra le placche europea e nord-africana. Solo Stromboli continua ad avere un’attività persistente con esplosioni (note, appunto, come stromboliane) di bassa energia che emettono brandelli di magma che ricadono prevalentemente lungo un dirupo denominato Sciara del fuoco senza interessare la parte urbanizzata dell’isola nella quale, come nelle altre Eolie, è molto rilevante la presenza di turisti nella stagione estiva.

Il Vesuvio e i Campi Flegrei costituiscono invece la zona di massima esposizione al rischio non solo italiana, ma europea; minore è il rischio legato all’attività dell’Etna. La differenza sostanziale sta nei due diversi tipi di eruzione che caratterizzano Etna e Vesuvio. L’Etna è esemplare soprattutto di eruzioni di tipo effusivo, cioè con prevalente emissione di lave le quali possono arrecare danni anche rilevanti ai manufatti e all’agricoltura ma, per la lentezza e la prevedibilità del loro movimento, danno alla popolazione tutto il tempo necessario per mettersi in salvo senza affanno. Completamente diverso è il caso del Vesuvio le cui manifestazioni sono prevalentemente di tipo esplosivo e possono verificarsi in un territorio fortemente urbanizzato e densamente abitato.

Tra le possibili calamità incombenti su tutta la Terra le eruzioni vulcaniche hanno almeno il ‘pregio’ della discreta prevedibilità, ma non hanno le stesse possibilità di prevenzione che caratterizzano il rischio sismico. La prevedibilità, infatti, anche nel caso di eruzioni di tipo esplosivo, può consentire di mettere in salvo la popolazione, ma se l’imprevidenza umana ha densamente popolato e urbanizzato l’area esposta, i ‘beni immobili’ non possono essere salvati. Di conseguenza, il compito di chi gestisce questo rischio – il Dipartimento della Protezione civile, direttamente o in collaborazione con altri enti che fanno parte del sistema nazionale di Protezione civile – consiste essenzialmente nella sua mitigazione, adottando le misure opportune per ridurre le perdite di vite umane e di beni in caso di eruzione. Si tratta preventivamente della sorveglianza dei vulcani e della previsione delle eruzioni e, successivamente, di difesa dalle eruzioni e gestione delle emergenze.

Il rischio nell’area napoletana: Vesuvio e Campi Flegrei

Come si è detto, la regione maggiormente interessata al rischio vulcanico è la Campania, coinvolta da due pericolosità entrambe nella provincia di Napoli: Vesuvio a est e Campi Flegrei a ovest. L’assetto geologico e la morfologia dell’area napoletana sono dominati dalla presenza di quattro vulcani: lo strato-vulcano Somma-Vesuvio, le caldere risorgenti dei Campi Flegrei e di Ischia, e il campo vulcanico di Procida. Campi Flegrei, Somma-Vesuvio e Ischia sono sistemi ancora attivi.

Così scriveva il principe di Metternich, dopo una notte passata sul Vesuvio, il 3 maggio 1819: «I napoletani [...] sono come i marinai, i quali dimenticano che solo una tavola li separa dall’abisso, e, del resto si è tentati di dimenticare, al cospetto di una natura tanto bella e ridente, come il pericolo possa essere anche ravvicinato dal godimento» (P. Gasparini, S. Musella, Un viaggio al Vesuvio, 1991, p. 239). E i napoletani, infatti, ha scritto il geofisico Paolo Gasparini (2000), spesso dimenticano che la loro città ha la non invidiabile prerogativa di essere costruita su di un vulcano attivo, i Campi Flegrei, di trovarsi sotto la minaccia di un altro vulcano attivo, il Vesuvio, e di distare solo qualche decina di chilometri da un terzo vulcano attivo, l’isola d’Ischia. Questa dimenticanza è favorita dai lunghi periodi di riposo che i tre vulcani si concedono dopo più o meno brevi periodi di attività.

Il Vesuvio, innanzitutto. Il vulcano viene associato alla distruzione di Pompei, Ercolano e Stabia in seguito all’eruzione del 79 dopo Cristo. In questo modo la letteratura, la saggistica, buona parte dell’immaginario collettivo, associano il Vesuvio al concetto della distruzione. Si tratta certamente di una visione condizionata dalla consapevolezza dell’esistenza di un vulcano attivo, ma è una visione almeno quantitativamente limitata e legata a parziali quanto efficaci caratterizzazioni del passato anche più recente.

Renato Fucini definì il Vesuvio «il grande delinquente dalle bellissime forme che tutti ammirano perché è feroce, che tutti amano perché è bello» (1878, p. 121); Giacomo Leopardi, nella poesia La ginestra, ricordando che «su l’arida schiena del formidabil monte» i cespi solitari intorno sparge l’odorata ginestra, definisce il vulcano «sterminator Vesevo». Possono, dunque, essere varie le visioni del Vesuvio e delle sue città.

In sostanza, il Vesuvio comincia alla periferia orientale di Napoli, nel punto in cui una statua mostra san Gennaro con la mano tesa ad arrestare la lava perché non tocchi Napoli e arriva sin quasi a Castellammare di Stabia lungo la fascia costiera, abbracciando un territorio di 200 km2 circa nel quale risiedono quasi 600.000 abitanti. Si tratta di una vasta zona complessivamente soggetta al rischio vulcanico, la cui esposizione è stata enormemente aumentata da cinquant’anni di scempi e di rapporti suicidi con il territorio: popolazione e patrimonio edilizio sono follemente cresciuti, raggiungendo una densità di abitanti per km2 che, al lordo dell’area non urbanizzabile occupata dal Vesuvio, supera le 4000 persone e che raddoppia lungo la fascia costiera. Tutto ciò mostra come si sia andata continuamente diluendo nella memoria anche l’ultima eruzione del 1944 che fece gravi danni e 26 vittime nei piccoli comuni di San Sebastiano al Vesuvio (il più colpito) e Massa di Somma.

I Campi Flegrei

Non dissimile il discorso che riguarda i Campi Flegrei: qui l’ultima eruzione risale al 1538, ma è tuttora persistente l’attività della caldera, testimoniata sia dall’intensa attività fumarolica e idrotermale che, come suggerito dal nome di ardenti a essi attribuito dai primi coloni Greci, perdura da millenni, sia dai frequenti eventi bradisismici con deformazione del suolo accompagnata da sismicità. La caldera dei Campi Flegrei, cioè l’ampia depressione sulla quale essi si estendono, è costituita da una parte emersa e da una sommersa. La prima comprende i Campi Flegrei e la città di Napoli, la seconda include il settore nord-occidentale del Golfo di Napoli e il Golfo di Pozzuoli. L’attività vulcanica nell’area flegrea è iniziata oltre 60.000 anni fa e l’evento più recente è quello che nel 1538 ha dato luogo alla collina denominata Monte Nuovo, dopo quasi 3800 anni di quiescenza. Come per il Vesuvio, la maggior parte delle eruzioni è stata di tipo esplosivo con accumulo di materiali nella ricaduta al suolo.

Ma i Campi Flegrei sono noti anche perché caratterizzati da fenomeni vulcanici secondari come il bradisismo. Si tratta di un fenomeno di periodici, lenti, abbassamenti e sollevamenti del livello del suolo normalmente dell’ordine di un cm per anno. L’innalzamento del suolo per effetto del bradisismo è stato particolarmente intenso nel 16° sec.: nel 1538, dopo un sollevamento di circa 7 m, il fenomeno culminò con l’eruzione del Monte Nuovo. In epoca contemporanea il fenomeno si è verificato a Pozzuoli tra il 1970 e il 1972 (con un sollevamento del suolo di un m) e tra il 1982 e il 1984 (con un sollevamento di circa 2 m). In conseguenza di ciò, nel primo evento vi fu lo sgombero forzato del rione Terra (quartiere storico popolare di Pozzuoli). Trentamila persone furono evacuate da Pozzuoli e trasferite nei nuovi fabbricati costruiti nei rione di Toiano. A seguito del secondo evento, dieci anni dopo, per accogliere la popolazione sgomberata da Pozzuoli fu costruito a 3 km di distanza un nuovo quartiere appositamente realizzato in località Monteruscello. Molti dubbi sono stati espressi sull’efficacia delle misure adottate per la salvaguardia della popolazione, soprattutto perché le nuove aree residenziali rientrano sempre all’interno della caldera dei Campi Flegrei, i quali dal 2005 sono entrati in una nuova fase di bradisismo di più lieve entità.

L’area flegrea, in conclusione, è ritenuta una di quelle a più alto rischio vulcanico. Il motivo principale è che un possibile evento eruttivo sarà probabilmente caratterizzato da un’elevata esplosività. Le bocche vulcaniche potrebbero aprirsi ovunque nell’area, con il rischio di un’eruzione disastrosa in zone a elevata densità abitativa. Malgrado ciò l’area napoletana è abitata da millenni, come del resto accade nella gran parte delle aree vulcaniche della Terra. Gli insediamenti di popolazione sono andati crescendo nel tempo, nonostante i pericoli vulcanici, a causa della fertilità del suolo, della mitezza del clima e della posizione strategicamente favorevole dell’area nell’ambito del bacino del Mediterraneo. E ciò accresce notevolmente la vulnerabilità e, di conseguenza, il rischio. Negli ultimi decenni le autorità, sollecitate dalla comunità scientifica, hanno preso atto che la pericolosità vulcanica deve essere valutata e che devono essere pianificate azioni tendenti alla mitigazione del rischio. Pertanto sono state incoraggiate ricerche vulcanologiche e attività di monitoraggio e sono stati elaborati piani di emergenza da parte della Protezione civile.

Gli scenari possibili

Vi sono due possibili scenari nei quali muoversi: quello dell’emergenza e quello della programmazione. La realizzazione del primo o del secondo dipende, evidentemente, dal Vesuvio: se il rischio di cui è causa il vulcano dovesse materializzarsi nel breve periodo, lo scenario sarebbe necessariamente quello dell’emergenza; se il vulcano continuasse ancora a lungo il suo sonno, allora si avrebbe a disposizione il tempo per la programmazione economica e la pianificazione territoriale mirata alla mitigazione del rischio.

Il primo scenario può fare perno solo su uno strumento di salvezza della popolazione che non è altrimenti identificabile se non nell’evacuazione dell’area a rischio. Nel 1995, per limitare i danni alle persone, il Dipartimento della Protezione civile ha elaborato un piano per fronteggiare l’emergenza che prevede l’evacuazione della popolazione, destinata a trasferirsi per tempo in comuni di altre regioni italiane gemellati con quelli vesuviani. Il piano assume come scenario di riferimento un’eruzione con caratteristiche simili a quella ‘subpliniana’ del 1631. Tale scenario è stato elaborato dal Gruppo nazionale per la vulcanologia del CNR sulla base della storia eruttiva, del comportamento del sistema magmatico nel tempo, e dello stato attuale di attività del vulcano. Esso, che non rappresenta l’evento più probabile, ma il massimo evento atteso, prevede che la ripresa di attività del vulcano sia preceduta da fenomeni precursori (sequenze di terremoti non particolarmente intensi, che possono protrarsi per mesi con una frequenza anche di decine di scosse al giorno) che potranno essere rilevati dal sistema di sorveglianza dell’Osservatorio vesuviano.

Partendo da queste considerazioni, il territorio a rischio è stato diviso in zone di diversa pericolosità. L’area esposta a pericoli che possono produrre danni a persone e cose è di ca. 1400 km2. In base al tipo e all’entità dei possibili pericoli essa è stata suddivisa in tre zone, rossa, gialla e blu. All’interno della zona rossa (200 km2) si ipotizza che vaste aree possano essere invase da flussi piroclastici e colate di fango e che possano essere coperte da spessi accumuli di prodotti da ricaduta. Per la velocità e l’elevato potere distruttivo di questi flussi, è previsto che la popolazione abbandoni la zona rossa prima dell’inizio dell’eruzione. Nella zona gialla (1100 km2) solo un settore, non individuabile preventivamente a causa della imprevedibilità dell’altezza della colonna eruttiva e dello spirare dei venti, si stima interessato da ricaduta di particelle con carichi al suolo superiori a 300 kg su m2. In quest’area, pertanto, l’evacuazione riguarderà solo una parte degli abitanti e potrà avvenire durante l’eruzione. La zona blu (100 km2), oltre a essere interessata da ricaduta di particelle con carico superiore a 300 kg su m2, potrebbe essere invasa da colate di fango ed essere interessata da inondazioni. Nel 2013 questo piano è stato ulteriormente rivisto e perfezionato allargando i confini della zona rossa, nella quale sono stati inseriti anche i quartieri orientali della città di Napoli.

Il rischio antropico

Il rischio uomo

Il rischio antropico, cioè il rischio originato dall’uomo, si può far rientrare nelle varie categorie dell’inquinamento dell’aria, delle acque e del suolo con le conseguenze dirette sulla salute dell’uomo; della gestione del ciclo dei rifiuti; degli incidenti in impianti industriali di rilevante pericolosità. È, questa, una tipologia di rischi il cui disinnesco è strettamente legato alle tecnologie esistenti e a un’attenta pianificazione territoriale delle localizzazioni degli impianti a rischio.

In questo capitolo si prenderanno in considerazione tre tipi di rischio presenti sull’intero territorio italiano e rappresentativi di comportamenti umani colposi, dolosi o omissivi.

Le aree a rischio e la direttiva Seveso

La legge nr. 349 che ha istituito il Ministero dell’Ambiente l’8 luglio 1986 prescrive, all’articolo 7, che «Gli ambiti territoriali e gli eventuali tratti marittimi prospicienti caratterizzati da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell’atmosfera o nel suolo, sono dichiarati aree ad elevato rischio di crisi ambientale». Si tratta di una visione del rischio incentrata esclusivamente sul pericolo provocato da azioni umane. Quindi, prevalentemente, si tratta del rischio industriale e tecnologico. Ma, al di là di questa individuazione, sono varie le possibilità di definire un’area a rischio ambientale e si possono rintracciare non solo nelle alterazioni ambientali che vanno sotto il nome di inquinamento e delle quali l’azione umana è la causa scatenante, ma anche nell’insieme di caratteristiche naturali predisponenti (sismicità, vulcanesimo, dissesto idrogeologico) nelle quali l’azione umana agisce da elemento amplificatore del rischio o anche acceleratore dei suoi tempi naturali.

Tuttavia l’individuazione del Ministero dell’Ambiente costituisce la presa d’atto essenzialmente dell’impatto negativo sull’ambiente delle industrie ad alto rischio. La pericolosità che ne deriva consente, appunto, di individuare aree a elevato rischio di crisi ambientale (ai sensi della citata legge e dei successivi interventi del legislatore) e gli impianti a rischio di incidente rilevante, ai sensi della dichiarazione prevista dalla cosiddetta direttiva Seveso (d.p.r. 17 maggio 1988 nr. 175), che prende il nome dal disastro provocato dalla fuoriuscita di diossina dall’industria chimica dell’ICMESA (Industrie Chimiche Meda Società Azionaria) di Seveso il 10 luglio 1976. Le prime sono caratterizzate da un’elevata concentrazione di attività industriali e da un forte degrado delle varie componenti ambientali. Le seconde sono individuate dal citato d.p.r. nr. 175/88 modificato dal d. legisl. 17 agosto 1999 nr. 334 attraverso i quali il legislatore ha introdotto importanti novità, richiedendo la formalizzazione di un vero e proprio sistema di gestione della sicurezza, al fine di prevenire e limitare le conseguenze dannose per l’uomo e per l’ambiente di incidenti che coinvolgono stabilimenti dove sono presenti determinate sostanze pericolose. In più, sempre con riguardo agli impatti del sistema produttivo sull’ambiente, il legislatore ha individuato alcune aree denominate siti di interesse nazionale, di dimensioni minori rispetto alle aree di crisi, che sono oggetto di interventi ambientali prioritari di messa in sicurezza, bonifica e ripristino. I comuni complessivamente interessati da tutte e tre le norme e in situazioni di rischio sono 1037, pari al 13% del totale. Di questi, 707, con una popolazione di circa 12 milioni di persone, rientrano nelle aree a rischio.

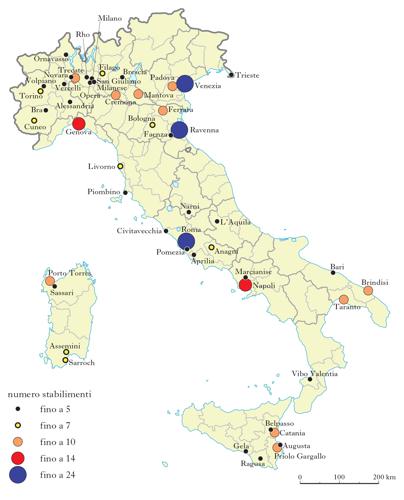

A questo riguardo il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ha elaborato un Inventario nazionale delle attività industriali, relativo alle industrie rientranti nel d. legisl. nr. 334/1999, dal quale è possibile delineare una mappa del rischio industriale in Italia: da essa risulta che gli stabilimenti a rischio di incidente per oltre il 23% sono concentrati in Lombardia, in particolare nelle province di Milano, Bergamo, Brescia e Varese. Regioni con elevata presenza di industrie a rischio sono anche il Piemonte, l’Emilia-Romagna (con circa il 10% ciascuno), e il Veneto (8% circa). In esse si evidenziano alcune aree di particolare concentrazione, quali Trecate (nel Novarese), Porto Marghera, Ferrara e Ravenna, in corrispondenza dei poli di raffinazione e/o petrolchimici, e altre nelle province di Torino, Alessandria e Bologna. Al Centro-Sud le regioni con maggior presenza di attività pericolose sono il Lazio (7% circa), la Campania (6% circa), la Sicilia (6% circa), la Puglia (4% circa) e la Sardegna (4% circa), in relazione alla presenza degli insediamenti petroliferi e petrolchimici nelle aree di Gela, Priolo, Brindisi, Porto Torres e Sarroch e alla concentrazione di attività industriali nelle province di Roma, Napoli e Bari.

Gli impianti industriali che maggiormente contribuiscono a determinare il rischio sono quelli chimici, i depositi di gas liquefatti e i depositi di liquidi, per i quali sono adottate particolari misure al fine di evitare che si verifichino sversamenti e incidenti di altro tipo. Soprattutto vi contribuisce il rischio chimico-industriale: un problema che ha assunto particolare importanza strategica a seguito dell’immane catastrofe industriale che colpì Bhopal, in India, nella notte tra il 2 e il 3 dicembre 1984, quando la città indiana fu avvolta da una gigantesca nube tossica fuoriuscita da una fabbrica americana di pesticidi, che provocò la morte di oltre 15.000 persone e la contaminazione di oltre 500.000. Questo tipo di rischio deriva da attività potenzialmente pericolose quali il deposito, la produzione, la lavorazione o trasformazione di sostanze che, per loro natura, per quantità o modalità di lavorazione, possono dar luogo allo sviluppo di incidenti di rilevante portata per la popolazione e per l’ambiente. Si tratta soprattutto di composti chimici in grado di provocare effetti nocivi sull’organismo umano in seguito a inalazione, ingestione o assorbimento per via cutanea (sostanze tossiche). Altre cause di rischio sono costituite da composti che possono liberare grandi quantità di energia termica (sostanze infiammabili) e/o di energia dinamica (sostanze esplosive). Di conseguenza, vengono definite installazioni industriali a rischio di incidente rilevante quelle in cui siano presenti determinate sostanze pericolose e condizioni operative tali da far ritenere possibile il rilascio all’esterno delle sostanze e dell’energia in esse disponibili, o che siano esposte al cosiddetto effetto domino, quello che si verifica quando un incidente in un deposito ne può creare a catena altri.

Dal censimento predisposto dalla Direzione inquinamento atmosferico e rischi industriali del Ministero dell’Ambiente in collaborazione con il Dipartimento rischio tecnologico e naturale dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (ANPA), in Italia gli impianti industriali a rischio di incidente paragonabile a quello di Seveso sono più di 400, ai quali vanno aggiunti altri 700 circa che, in caso di incendio, esplosione o fuga di sostanze tossiche, possono causare danni rilevanti alla salute umana e all’ambiente. I cittadini esposti sono oltre 5 milioni e mezzo, di cui 500.000 a rischio morte. Da uno studio effettuato nel 2001 dall’associazione ambientalista Legambiente, risulta inoltre che su circa 7000 istituti scolastici, 223 si trovano a meno di un km da aree industriali e 70 a meno di 200 m.

Gli incendi boschivi

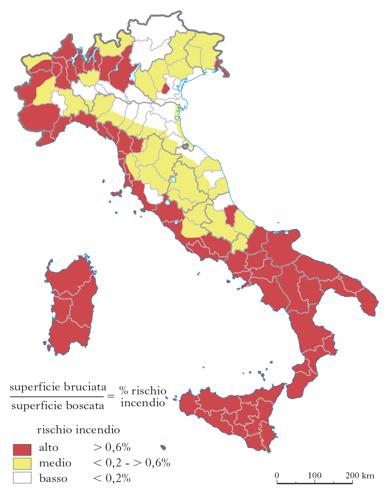

Quasi un terzo della superficie del territorio italiano è coperta da boschi per un totale di oltre 9.800.000 ettari. Si tratta di un patrimonio forestale tra i più importanti d’Europa per ampiezza e varietà di specie, che è anche di grande importanza per la sicurezza del territorio. Ogni anno, però, gli incendi ne bruciano migliaia di ettari, soprattutto per cause dolose o colpose, legate alla speculazione edilizia, o all’incuria e alla disattenzione dell’uomo. Dal 1970 al 2000, il 12% del territorio è stato distrutto da incendi con la perdita del 19% di foreste.

Nella classifica delle regioni a più alto rischio il primo posto va alla Sardegna, seguita da Sicilia e Calabria, ma nessuna può dichiararsi immune dal pericolo. Tra le regioni settentrionali sono soprattutto Liguria e Lombardia a essere colpite. Per cercare di fronteggiare la situazione la Protezione civile dispone di una flotta di aerei, tra cui una ventina di Canadair, con una capacità di oltre 6000 litri di acqua da sganciare sui luoghi dell’incendio. Intanto, però, continuano a mancare strumenti efficaci per prevenire i roghi estivi e punire i colpevoli. Dolo e comportamenti colposi sono certamente alla base degli incendi, ma i loro effetti sono amplificati dalla scarsa o nulla manutenzione dei boschi che favorisce l’innesco del fuoco. Anche l’esodo delle popolazioni montane ha portato al progressivo venir meno del presidio umano in quelle zone rendendole più sguarnite anche nei confronti del rischio incendi.

La mappa in figura riporta il rischio di incendio in Italia. Le province in rosso sono quelle in cui il rischio permanente o ciclico di incendio minaccia gravemente l’equilibrio ecologico, la sicurezza delle persone e dei beni o contribuisce all’accelerazione dei processi di desertificazione delle superfici rurali. Le province in giallo sono quelle nelle quali il rischio, pur non essendo permanente o ciclico, può minacciare in misura rilevante gli ecosistemi forestali. Le province in bianco comprendono le zone a basso rischio.

Le dighe

Un altro rischio che si può far rientrare nel filone del rischio antropico è quello legato alle dighe. Si tratta di barriere artificiali che consentono l’accumulo di acqua per usi idroelettrici, potabili, irrigui, industriali e, ancora, possono essere uno strumento di mitigazione del rischio di inondazione dei territori tramite il controllo del flusso dei corsi d’acqua durante gli eventi di piena. La pratica di costruire sbarramenti per deviare il corso dei fiumi è di antichissima data. Ma già dal 20° sec., con la disponibilità di conoscenze tecnico-scientifiche sempre più avanzate e di nuovi materiali da costruzione, è possibile costruire sbarramenti capaci di reggere la spinta idrostatica di masse di acqua equivalenti a grandi o grandissimi laghi naturali: soprattutto con il ricorso a grandi dighe. La International commission in large dams (ICOLD), istituita nel 1928, definisce in questo modo le dighe superiori a 15 m di altezza o capaci di contenere almeno un milione di m3 di acqua e quelle comprese tra 5 e 15 m di altezza con una capacità di oltre 3 milioni di m3.

L’Italia è uno dei Paesi a più alta densità di dighe della Terra: si calcola che siano circa 11.000 gli impianti esistenti, 8350 sono piccoli invasi, 552 sono grandi dighe le quali possono immagazzinare da sole oltre 13 miliardi di m3 di acqua. Gran parte dei fiumi sono sbarrati da dighe e cementificati con un impatto di rilevante portata negativa sull’ambiente, sul paesaggio e, talora, sulla sicurezza del territorio. Ma solo 800 invasi sono controllati dal Servizio nazionale dighe (SND). Da qui la necessità di un più rigoroso controllo per evitare drammi come quelli che si sono verificati in passato. Infatti, malgrado l’affinamento delle tecniche di controllo e dei sistemi di sorveglianza, la storia delle dighe è costellata anche di gravi incidenti che, in taluni casi, sono stati vere e proprie tragedie: dal Gleno, a Sella Zerbino al Vajont. Tre esperienze diverse che dimostrano la pericolosità di queste strutture e l’esigenza di riservare massima attenzione nelle fasi di controllo a tutte le componenti dell’opera: non solo alla diga, ma anche al bacino e ai versanti.

Come si legge in un’indagine del 2003 condotta dal CNR in collaborazione con il SND sulla Valutazione del rischio idraulico a valle delle dighe, si tratta di potenziali bombe d’acqua che possono provocare disastri modificando il naturale decorso di fiumi e torrenti e possono collassare a causa di difetti di costruzione e richiedono perciò una manutenzione accuratissima. Nel caso delle dighe italiane, la loro insicurezza dipende da diversi fattori. Primo fra tutti, l’elevata età media delle opere: il 60% ha oltre 50 anni; il 90% è stato costruito prima dell’entrata in vigore delle vigenti norme tecniche risalenti al 1982, e oltre il 70% è stato progettato senza tener conto della normativa antisismica all’epoca non ancora vigente. D’altra parte, va tenuto anche conto del fatto che una grande diga oltre a essere pericolosa in assoluto se rientrante in una di queste cause, lo è tanto più in relazione alla presenza di popolazione a valle dell’impianto. Queste osservazioni, peraltro, valgono anche per le dighe minori, cioè di altezza inferiore ai 15 m e con capacità di invaso inferiore a un milione di m3, che rientrano nel campo di competenza delle regioni e che sono ancora più diffuse sul territorio e su territori densamente urbanizzati.

La mappatura delle aree a rischio sismico è avvenuta in modo completo e con approccio scientificamente più valido solo dopo il terremoto del 1980 in Campania e Basilicata, così come l’attenzione alla pericolosità potenziale delle dighe è stata oggetto di apposita normativa solo dopo il disastro del Gleno del 1923. Il crollo della diga del Gleno e le tragiche vicende della diga di Sella Zerbino (1935) e della diga del Vajont (1963) hanno segnato momenti fondamentali per lo sviluppo del controllo statale sulle grandi opere di sbarramento, determinando di fatto la nascita del Servizio Dighe e del quadro normativo che si è poi evoluto fino al 1989. Sino al 3 ottobre 2006, data della sua soppressione, i compiti di vigilanza sulla costruzione e sull’esercizio delle grandi dighe e sulle condotte forzate con dighe a monte erano affidati al Registro italiano dighe (RID), istituito dall’art. 91 del d. legisl. 31 marzo 1998 nr. 112. Dal 2006, con d. legisl. 3 ott. 2006 nr. 262, convertito in l. 24 nov. 2006 nr. 286, le funzioni sono state trasferite al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Tre dolorosi esempi

Gleno. Il 1° dicembre 1923 la diga del lago di Gleno costruita su un affluente di destra del torrente Dezzo in Valle di Sclave, in provincia di Bergamo, crollò improvvisamente portando distruzione e provocando 356 morti fino alla confluenza con il fiume Oglio in Bassa Val Camonica. La diga, costruita tra il 1916 e il 1923, aveva un’altezza di 43,6 m e una capacità di circa 5,4 milioni di m3, cedette quaranta giorni dopo la prima invasatura. In circa mezz’ora 6 milioni di m3 di acqua, fango e detriti precipitarono dal bacino artificiale a circa 1500 m di quota fino al lago d’Iseo. Ciò perché cedette il pilone centrale della costruzione e le acque sbarrate dalla diga si riversarono nella sottostante vallata. Il primo borgo distrutto fu Bueggio. L’immensa massa d’acqua investì poi le centrali di Povo e Valbona e quindi raggiunse l’abitato di Dezzo che andò completamente distrutto. Le indagini seguenti il disastro chiarirono che i lavori erano stati eseguiti male e in economia e il controllo era stato svolto in modo approssimativo e superficiale.

Sella Zerbino. Tra il 12 e il 13 agosto del 1935 nel bacino del torrente Orba in provincia di Alessandria si verificò un nubifragio di eccezionale violenza che in meno di otto ore fece registrare precipitazioni superiori a 400 mm. Tra le conseguenze, un muraglione di contenimento della diga di Sella Zerbino presso Molare cedette sotto la spinta di 54 milioni di m3 di acqua. A Ovada, il primo centro investito dalla piena, furono distrutte una sessantina di abitazioni e i morti furono 97. A Capriata d’Orba l’onda di piena distrusse cascine, campi, vigneti e provocò oltre 200 vittime nell’Ovadese. La diga era stata costruita per realizzare un invaso capace di alimentare la centrale elettrica a circa 3 km a valle dello sbarramento. L’originario progetto fu modificato in corso d’opera incrementando ulteriormente l’altezza prevista dello sbarramento. Per evitare il rischio che l’acqua accumulata traboccasse nel luogo in cui l’avvallamento dei due crinali formava una sella (Sella Zerbino) si costruì uno sbarramento secondario costituito da un muro alto 14 m. In tal modo le dighe diventarono due: quella principale di Bric Zerbino e quella secondaria di Sella Zerbino. Dopo sei ore di nubifragio fu questa seconda a cedere di schianto. La massa d’acqua precipitò a valle sino alla centrale elettrica sul greto del fiume.

Il Vajont. La notte del 9 ottobre 1963, 270 milioni di m3 di roccia e detriti si staccarono dal Monte Toc, in provincia di Belluno in Friuli, e si riversarono nel bacino artificiale formato dalla diga sul fiume Vajont, affluente del Piave. La diga di 261 m di altezza era allora la più alta della Terra. Costruita in una zona di forte e nota fragilità geologica, dopo aver ricevuto nel suo bacino il materiale provocato dalla frana, produsse un’onda imponente che in due minuti sommerse i comuni di Longarone, Erto e Casso a valle della diga, uccidendo oltre 1900 persone. In seguito all’impatto della frana nel bacino artificiale si formarono due onde: la prima si diresse verso Erto, la seconda s’innalzò al di sopra della diga, distrusse le abitazioni più basse di Casso e precipitò verso la Valle del Piave. Fu questa ondata che, scavalcando la diga e trovandosi imprigionata nella profonda e stretta valle del Vajont, acquistò ancora più energia e materiale e irruppe a Longarone devastandolo.

La gestione del rischio: dalla prevenzione alla riparazione dei danni

La Protezione civile

L’Italia è un Paese fragile: per fragilità naturale e per fragilità indotta e/o accresciuta da comportamenti umani scorretti. Al fine di mitigare gli effetti, dovuti a eventi calamitosi, sulle vite umane e sulle attività economiche e sociali e gestire le fasi dell’emergenza attraverso l’individuazione delle più urgenti priorità e l’approntamento di strutture di soccorso nell’area colpita è stato istituito, con la l. 24 febbr. 1992 nr. 225, il Servizio nazionale di Protezione civile. Si tratta di un sistema complesso che comprende tutte le strutture e le attività messe in campo dallo Stato, come si legge all’art. 1, 1° co. della legge, «per tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni che derivano da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi».

Successivamente, con il d. legisl. 7 sett. 2001 nr. 343, modificato dalla l. 9 nov. 2001 nr. 401, è stato costituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento della Protezione civile e la competenza in materia di protezione civile è progressivamente passata dallo Stato agli enti locali: regioni, province, comuni. Il Dipartimento della Protezione civile indirizza le attività delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale di Protezione civile e, in caso di dichiarazione dello stato di emergenza, le coordina in accordo con i governi regionali. Anche l’istituzione di un servizio di Protezione civile nasce da eventi eccezionali. Infatti è dopo i terremoti che colpirono nel 1976 il Friuli Venezia Giulia e nel 1980 vaste zone della Campania e della Basilicata che il governo, per far fronte all’emergenza, nominò commissario straordinario, ai sensi della l. 8 dic.1970 nr. 996 (Norme sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da calamità), Giuseppe Zamberletti, che viene considerato il padre fondatore dell’attuale sistema della Protezione civile italiana. Ma è con il d. legisl. 15 maggio 2012 nr. 59 (convertito nella l. 23 luglio 2012 nr. 118) che il potere di dichiarare lo stato d’emergenza è stato tolto al Dipartimento della Protezione civile e attribuito di nuovo al Ministero dell’Interno e al segretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Poiché le situazioni relative al verificarsi di disastri sono di diversa gravità, alcune possono essere affrontate direttamente da singole amministrazioni, altre (terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, frane, incidenti rilevanti) richiedono l’intervento concertato di più amministrazioni o richiedono poteri straordinari per essere affrontate. In tal caso, la gestione delle attività spetta al Dipartimento della Protezione civile, con la dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri. L’emergenza può essere dichiarata, in accordo con le regioni, a seguito di calamità naturali da fronteggiare con mezzi o poteri straordinari «per predefiniti e temporanei periodi di tempo (di norma 60 giorni prorogabili una sola volta di ulteriori 40). Rispetto alla precedente l. nr. 225/1992, sono introdotti una durata di riferimento, ancorché non tassativa, e l’obbligo di accordo con la regione per la proclamazione dello stato d’emergenza. La gestione dell’emergenza costituisce il nucleo centrale dell’attività della Protezione civile, che si concretizza anche nel potere governativo nella nomina dei commissari straordinari.

Per quanto riguarda le situazioni che possono essere affrontate direttamente da singole amministrazioni o, comunque, i compiti che spettano agli enti locali, dalle regioni dipende, fra l’altro, l’approntamento dei piani di previsione e prevenzione e la formulazione degli indirizzi per la preparazione dei piani provinciali di emergenza. Successivamente, la l. cost. 18 ott. 2001 nr. 3, ha attribuito alle regioni anche potere legislativo in materia di protezione civile. A loro volta le province predispongono i piani provinciali di emergenza e provvedono all’attuazione delle attività di programmazione previste dai piani regionali. Ai comuni competono responsabilità simili a quelle assegnate alle province e la funzione di attivare i primi soccorsi per contrastare l’emergenza. Gli strumenti e le strutture operative per la realizzazione degli interventi di Protezione civile sono numerosi. In particolare: il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (VVF); la Croce rossa italiana (CRI); le Forze armate (FFAA); le Forze di polizia (PS, CC, GdF e Polizia locale); il Corpo forestale dello Stato (CFS); l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV); il Servizio sanitario nazionale (SSN); il Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico (CNSAS); le organizzazioni di volontariato (ONLUS di protezione civile). Tuttavia, compito della Protezione civile non è solo e, soprattutto, non dovrebbe essere solo la gestione dell’emergenza con interventi di soccorso in caso di disastri e calamità. La legge del 1992 prevede infatti espressamente che le competenze della Protezione civile si articolino in maniera complessa: non solo nella semplice gestione del dopo emergenza, ma in una serie integrata di attività che comprendono previsione-prevenzione-soccorso-ripristino.

La prevenzione

Un fenomeno naturale potenzialmente calamitoso come un terremoto o un’eruzione vulcanica non deve essere visto solo come una sciagura da subire, dalla quale fuggire con la speranza che gli enti e le istituzioni preposti alla loro gestione operino bene e per tempo. Un ruolo importante, per consentire a questi organismi di operare al meglio e anche per alleggerirli di un carico enorme di azioni e responsabilità, può essere giocato dalle politiche di previsione e, meglio ancora, di prevenzione dei danni legati a ogni catastrofe naturale o causata dall’uomo. Se invece la rassegnazione e la fuga si dovessero considerare le uniche possibilità di difesa dai disastri incombenti, non vi sarebbe quasi area d’Italia in cui la popolazione potrebbe vivere tranquilla. Il rischio, cioè, sarebbe ovunque. Infatti, dato per noto che su quasi tutta la superficie del Paese è presente H, cioè la pericolosità e la probabilità del suo manifestarsi, ed essendovi dovunque popolazione esposta con le sue opere e le sue attività, secondo la formula prima ricordata dando la definizione di rischio, R sarebbe dovunque. Invece oggi, potendo efficacemente intervenire su Vu (l’insieme delle opere costruite dall’uomo e delle vite umane che possono soccombere), si può notevolmente ridurre Va, il valore esposto a rischio.

Per lungo tempo ciò non è stato possibile, ma le cose sono progressivamente cambiate ed è diffusa la consapevolezza di poter convivere con molti fenomeni naturali riducendone il rischio perché i successi della ricerca scientifica e le sue applicazioni tecnologiche consentono – o potrebbero consentire – abbastanza agevolmente la pratica della convivenza con eventi naturali pericolosi. Per es., durante i terremoti il numero delle vittime si è notevolmente ridotto grazie ai progressi compiuti nella sismologia come nell’ingegneria sismica. Lo dimostra il dato globale planetario secondo il quale mentre sino al 1950 oltre l’80% dei morti per terremoti si era registrato in Cina, Giappone, Italia, Turchia, URSS e Iran, nella seconda metà del secolo le vittime si sono concentrate ancora in Cina, Turchia, Iran e URSS, ma non più in Giappone e Italia, il cui posto è stato preso da Guatemala e Perù. Ciò non perché si sia ridotta la sismicità dei primi due o sia aumentata quella dei due Paesi americani, ma perché i Paesi del primo mondo sono diventati, nei confronti alle scosse sismiche, meno vulnerabili rispetto al passato. È un dato che evidenzia come le innovazioni nei campi dei sensori sismici, dei sistemi di preavviso, dell’ingegneria sismica e delle tecniche di costruzione in genere hanno consentito ad alcuni Paesi a elevata vulnerabilità sismica potenziale, quali Giappone e Stati Uniti, di ridurre molto sensibilmente le perdite di vite umane e di beni immobili. Cioè hanno consentito a quei Paesi di realizzare in concreto l’obiettivo della convivenza con il rischio. Un obiettivo di grande portata, la cui realizzazione può notevolmente svuotare di drammaticità il ricorrente riproporsi del rischio di una catastrofe.

Va aggiunto che esso è proponibile per i rischi di origine naturale; non deve esserlo per quelli di origine umana. Non ci si può, cioè, proporre di convivere con l’inquinamento nelle sue varie componenti; con la insalubrità o nocività di molti ambienti di lavoro e di vita domestica; con modi di produzione industriale e con l’uso di materiali pericolosi nell’industria; con la indiscriminata diffusione della chimica in agricoltura; con la crescente produzione di rifiuti non biodegradabili, tossici e nocivi; con la proliferazione di campi elettromagnetici. Non ci si deve proporre la convivenza con queste attività perché quasi sempre la loro pericolosità è il frutto di una scelta di convenienza e, di conseguenza, si tratta di attività generalmente e doverosamente disinnescabili all’origine del loro potenziale carico di rischio. In questi casi occorrerebbe dedicare massima attenzione e massimo sforzo di ricerca alla individuazione delle aree di maggiore concentrazione di questo tipo di rischio; delle cause del rischio; dei suoi rapporti con ambiente e territorio circostanti e con la popolazione che in essi vive; delle possibilità di disinnescare del loro carico di rischio molte attività, soprattutto produttive, che non sono pericolose in assoluto ma lo diventano in relazione al carico di popolazione e alla qualità dell’ambiente.

Malgrado ciò è sempre vivo un approccio a questi problemi che si potrebbe definire ‘difensivistico’ e che sottende una filosofia la quale – anche nei fatti – tende a non dare il dovuto peso ai margini esistenti nella possibilità di prevenzione dei danni. Una filosofia che, di fatto, privilegia il momento della protezione della popolazione a valle dell’evento piuttosto che quello della prevenzione dei danni a monte dello stesso. Insomma non è cambiata di molto la tendenza a intervenire sempre a valle dei disastri, espressione di una ‘politica del rattoppo’ capace di mettere pezze, tamponare falle, ma mai rimuovere le cause che avevano provocato morti e danni. O di realizzare concretamente gli interventi di difesa preventiva, detti anche di messa in sicurezza del territorio, capaci di prevenire non i fenomeni naturali, ma i danni a essi collegabili.

Molti studi e ricerche (si pensi ai fondamentali lavori della Commissione De Marchi) hanno ripetutamente indicato una strada che non è stata mai seguita. Il risultato è che al posto di quegli interventi doverosamente e tecnicamente realizzabili in termini di messa in sicurezza e che, ancorché costosi, si sarebbero configurati come spese di investimento, si sono realizzati i citati interventi di rattoppo con una spesa che improduttivamente si ripete nel tempo. Ne è un esempio particolarmente significativo il rischio sismico. Un rischio assolutamente imprevedibile al quale, come si è visto, l’Italia è esposta in quasi tutte le regioni. Riguardo ai danni che comporta, i sismologi sono soliti affermare che ‘non uccide il terremoto, ma la casa che crolla’. E la casa crolla perché costruita male o in modo non adeguato a rispondere alle sollecitazioni di una scossa sismica. Poiché i terremoti non si verificano in tutte le aree esposte con le stesse caratteristiche di intensità, è di fondamentale importanza la classificazione delle aree (quella, appunto, avvenuta in Italia dopo il 1980) perché a essa possano adeguarsi le norme per le costruzioni antisismiche. Ciò non solo per la costruzione di edifici e infrastrutture in grado di resistere ai terremoti, ma anche per intervenire sull’edilizia più antica; sui beni architettonici e monumentali; sui centri storici; contrastare, di conseguenza, l’abusivismo edilizio e operare un riassetto del territorio che tenga conto del rischio sismico.

Anche la normativa antisismica è il risultato delle esperienze negative maturate in seguito a disastri, in particolare dopo il terremoto del 1980, quando fu adottata la riclassificazione del territorio nazionale in tre categorie sismiche risultate dalla mappatura del Progetto finalizzato geodinamica del CNR. Questa classificazione in aree di differenti livelli di sismicità richiede obbligatoriamente il rispetto di specifiche norme per le costruzioni. Tanto più dopo il terremoto del 2002 in Puglia e Molise, in seguito al quale si è provveduto a una nuova classificazione del territorio nazionale in quattro zone a diversa pericolosità, comprendendovi tutte le regioni.

La prevenzione del rischio vulcanico

Se la regola è che i terremoti non sono prevedibili, buoni margini di prevedibilità sono, invece, attribuiti alle eruzioni vulcaniche. Di conseguenza, mentre per il rischio sismico un ruolo fondamentale tocca alla prevenzione dei danni collegati a un terremoto, per quanto riguarda le eruzioni la prevenzione dei danni può essere utilmente integrata dalla possibile previsione dei tempi e delle modalità dell’evento. Prevedere un’eruzione vulcanica significa sapere con buona approssimazione dove, quando e di che tipo sarà l’eruzione. Il livello di approssimazione della previsione sarà tanto migliore quanto più e meglio i vulcani saranno monitorati. In Italia questo ruolo, la sorveglianza dei vulcani, è affidato all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia tramite le sue sezioni di Napoli, ‘Osservatorio vesuviano’, di Catania e di Palermo.

Diversamente da quanto si è visto per il rischio sismico, la prevenzione dei danni risulta meno agevole per quanto riguarda immobili e infrastrutture. In questo caso previsione e prevenzione sono strettamente collegate e il loro successo si basa molto sulla conoscenza della storia eruttiva dei vulcani monitorati (in Italia, Vesuvio, Campi Flegrei, Eolie, Etna). Questa ricostruzione consente di prevedere quale sarà il più probabile tipo di eruzione attesa. Ne risulterà la possibilità di predisporre scenari eruttivi e di elaborare le relative mappe di pericolosità e rischio. A ogni differente scenario corrisponde una diversa strategia di intervento di prevenzione. In presenza di situazioni particolarmente complesse per il tipo di eruzione attesa e per la vulnerabilità dell’area esposta, come nel caso di Vesuvio e Campi Flegrei, lo strumento con il quale si tende a dare risposte più rassicuranti per la popolazione sono i piani di emergenza. Questi sono redatti sulla base di uno o più scenari eruttivi e delle corrispondenti mappe di pericolosità, prevedono tutte le azioni da intraprendere in caso di crisi e generalmente contemplano l’evacuazione della popolazione dalle aree esposte a pericolo. È quanto, come si è visto, è avvenuto per l’area napoletana massimamente esposta al rischio vulcanico e massimamente vulnerabile per concentrazione di popolazione e di importanti prodotti della cultura materiale.

In aggiunta a questi esistono anche piani comunali redatti in accordo con quelli nazionali. Ma la vera prevenzione consiste in una pianificazione dell’uso del territorio che tenga conto della sua esposizione al rischio vulcanico e, quindi, della necessità di alleggerire il più possibile il carico di popolazione, di strutture edilizie e di infrastrutture presenti nell’area.

L’early warning. Sicurezza e gestione del tempo

Molto si può prevedere, moltissimo si può prevenire e prevenire è più conveniente che prevedere perché consente di realizzare al meglio la convivenza con il rischio. Generalmente la previsione di un evento naturale calamitoso ha per soluzione la fuga in tempo per mettersi in salvo, e certamente questa è l’unica possibilità in presenza di fenomeni, quali eruzioni vulcaniche, uragani, tsunami, valanghe e simili, con i quali la convivenza non è possibile. In questo caso la possibilità di prevenire gli effetti calamitosi di tali eventi consente di rendere meno drammatici gli eventi stessi. Paradossalmente è più tranquillizzante il caso di fenomeni non prevedibili, come i terremoti, nei confronti dei quali però ci si può difendere realizzando le opportune opere di salvaguardia preventiva.

Tutt’oggi, nel secondo decennio del 21° sec., non è possibile definire la probabilità del verificarsi di un evento di una certa intensità in una determinata località. Sono però ben note le aree sismiche della Terra nelle quali è più probabile che avvengano i terremoti. La drammaticità dell’evento ha, infatti, lasciato tracce ricorrenti e significative nelle cronache e nelle storie dei luoghi colpiti. Tracce utilissime per la più recente ricerca sismologica, che ha potuto avvalersi anche di quelle notizie per redigere mappe attendibili delle aree a rischio sismico. Non solo per quanto riguarda l’esposizione al rischio, ma anche per quanto riguarda l’intensità e i periodi di ritorno degli eventi. Anche per questo si può ragionevolmente sapere che i terremoti in una determinata regione si ripetono più o meno regolarmente con lo stesso ritmo. Questo è il massimo della prevedibilità, ma costituisce anche un elemento di conoscenza di fondamentale importanza per intervenire proficuamente sul versante della prevenzione.

Diverso è il caso delle eruzioni vulcaniche, soprattutto di quelle esplosive caratterizzate da maggiore energia e perciò anche le più pericolose. In questo caso i resoconti disponibili non sono sufficienti a definire, con metodi scientifici, l’evoluzione di questi fenomeni via via che si avvicina il momento dell’eruzione. Il fenomeno, perciò, va capito tesaurizzando l’esperienza del comportamento di altri vulcani. Le informazioni migliori provengono da quattro vulcani: il vulcano Usu in Giappone, il Monte St. Helens (eruzione del 1980) negli Stati Uniti occidentali, il Pinatubo nelle Filippine (eruzione del 1991) e la caldera di Rabaul, in Papuasia-Nuova Guinea (eruzione del 1994).

Le analogie con il comportamento di questi vulcani consentono di effettuare attendibili previsioni sulla imminenza di un’eruzione e di avvertire la popolazione per permetterne l’evacuazione. Per poter effettuare una rapida evacuazione è necessario disporre di una ricostruzione, anche se approssimata, della sequenza di fenomeni che precederanno l’eruzione. In base a essa le autorità potranno predisporre i piani di emergenza. Dunque, per le aree vulcaniche, di vulcanesimo attivo, non c’è alternativa all’evacuazione della popolazione. In questo caso però la prevenzione, se realizzata, può ridurre la potenziale drammaticità dell’evacuazione rendendola più agevole e sicura. E la prevenzione consiste essenzialmente nella pianificazione urbanistico-territoriale dell’area esposta con l’obiettivo di non superare determinati livelli di densità di popolazione. Le aree vulcaniche sono particolarmente appetite perché estremamente fertili e, di conseguenza, hanno anche questo elemento di attrazione per gli insediamenti umani. Ma i pianificatori del territorio e gli amministratori della cosa pubblica devono sapere che quelle aree sono manifestamente a rischio e per tutelare la vita della popolazione esposta occorre che questa sia presente nella minore quantità possibile. Si è visto come questo non sia il caso del Vesuvio, uno dei vulcani più pericolosi della Terra.

In ogni caso la popolazione, gli operatori economici, gli operatori sanitari e tutti coloro che operano nelle aree esposte al manifestarsi di un rischio vanno tempestivamente informati. Il tempo deve essere sapientemente gestito. Talora anche pochissimi secondi possono essere di vitale importanza. È, perciò, fondamentale poter effettuare nel miglior modo possibile l’allerta preventivo o early warning. Questa pratica consiste nell’insieme di azioni che possono essere attuate nell’intervallo di tempo che va da quando si è in possesso della ragionevole certezza che un fenomeno catastrofico sta per avvenire a quando effettivamente si manifesta. La precocità dell’avvertimento è sempre di grandissima importanza. Lo è soprattutto con riguardo ai terremoti, evento imprevedibile per eccellenza, nei confronti dei quali è importantissima la gestione del tempo, anche dei pochissimi secondi che vanno dal manifestarsi del terremoto nella zona epicentrale al propagarsi dell’onda sismica in luoghi lontani decine di chilometri.

In queste situazioni, l’allerta tempestivamente data può consentire di ottenere importanti risultati di mitigazione del danno, soprattutto con la possibilità di far scattare procedure automatiche di attivazione o di blocco di particolari attività. Casi di questo tipo sono, per es., quelli delle linee ferroviarie, nell’ambito delle quali è esemplare l’esperienza condotta in Giappone sin dal 1965 con il blocco della circolazione dei treni ad alta velocità quali il famoso Shinkansen; degli ospedali, nei quali si può fare in modo di tutelare le attività in corso in termini di interventi operatori o di monitoraggio della salute (TAC ecc.); della erogazione del gas, il cui blocco è di fondamentale importanza per prevenire scoppi delle condotte e conseguenti incendi; degli impianti industriali, primi fra tutti le industrie chimiche a rischio di incidente rilevante e gli impianti nucleari. In tutti queste situazioni è necessario non solo che le tecniche a disposizione siano le più efficaci possibile, ma anche che le modalità dell’informazione siano le più attendibili possibile, per evitare falsi allarmi e conseguente perdita di credibilità degli avvertimenti.

In sintesi, l’early warning non costituisce un sistema di previsione, ma di prevenzione. Perciò è anche massimamente affidabile nel caso dei terremoti (l’allarme viene dato quando il terremoto è già avvenuto e bisogna solo essere in grado di valutarne l’effettiva pericolosità), mentre lo è molto meno nel caso di eventi quali le eruzioni vulcaniche, la cui prevedibilità varia da ore a settimane accrescendo il rischio di falso allarme, per es. nella evacuazione della popolazione esposta al rischio. In Italia un progetto pilota per la sperimentazione di un sistema di early warning sismico e per la valutazione rapida dello scenario di danno atteso in seguito a forti terremoti è stato realizzato in Campania, regione tra quelle a più elevata sismicità.

La convivenza

Come si è visto, i comuni interessati da tutte le norme previste dalla direttiva Seveso e, quindi, in situazioni di rischio, sono 1037, il 13% del totale; su 8101 comuni italiani 4610 sono a rischio sismico, una trentina a rischio vulcanico e 2875 quelli interessati da frane e smottamenti, e in molti casi tutte queste tipologie di rischio umano e naturale si sommano. L’annotazione di tutte queste situazioni induce a preoccupate considerazioni sull’esistenza di luoghi nei quali vivere tranquilli in Italia. Obiettivamente ne esistono pochissimi, ma il problema si alleggerisce del suo carico di potenziale angoscia quando si riflette sul fatto che il quesito da porsi è, soprattutto, se e come è possibile convivere con queste situazioni. Insomma, in un Paese come l’Italia, sismico e vulcanico, con un Appennino fragile e instabile, popolato da 60 milioni di persone, in che modo è possibile restringere l’ecumene di tanti abitanti fino a non far coincidere le residenze e le attività produttive con il possibile manifestarsi dei fenomeni prima ricordati? È praticamente impossibile, ma teoricamente realizzabile. È impossibile perché, come si è visto, non vi è quasi regione esente dai rischi in questione; è però realizzabile perché oggi, come dimostrato in precedenza, è sempre più agevole centrare l’obiettivo, proprio delle civiltà culturalmente, socialmente e tecnologicamente più avanzate, di convivere con il rischio. A condizioni ben definite si può serenamente convivere con il rischio dell’imprevedibile manifestarsi di un terremoto; si può controllare la prevedibile ripresa di un’attività vulcanica; si può di molto ridurre il rischio di essere travolti da una frana o di morire affogati in un’alluvione.

Queste ben definite condizioni consistono – molto semplicemente, ma non tanto semplicisticamente – nel rispetto delle regole antisismiche nelle costruzioni e nella scelta delle attività produttive in aree dichiaratamente sismiche; in una gestione dei territori vulcanici che consenta la salvezza della popolazione quando le eruzioni dovessero verificarsi; nella sistemazione montana e collinare dell’Appennino; nella lotta al diboscamento indiscriminato e agli incendi; nella sistemazione idraulica della pianura; nel rispetto delle aree fluviali. Non è certamente poco e non è certamente semplice perché realizzare tutto ciò richiede tempi non brevi e investimenti di grande portata; è tuttavia l’unica possibilità a disposizione per colmare decenni di malgoverno – anzi di distruzione – di ambiente e territorio e per costruire un futuro, per così dire, ‘sostenibile’ per l’uno e l’altro e quindi per le generazioni future. Non solo: è anche l’unica possibilità per superare la vecchia e antieconomica politica di riparazione dei danni, di ‘rattoppo’ di situazioni compromesse, per cessare di piangere morti e di ripetere l’abusato slogan secondo il quale la catastrofe era annunciata e si sarebbe potuta evitare.

In una preziosa pubblicazione di Vincenzo Catenacci (1992) è stato valutato che il costo dei fenomeni calamitosi registrati in Italia dal 1950 al 1990 è stato di 142.000,103 miliardi e 200 milioni di lire in 15.600 giorni. Vale a dire 273 miliardi al mese, 9 miliardi al giorno. Nello stesso periodo e per gli stessi fenomeni sono morte 7688 persone, cioè 15 al mese. Il quadro che ne deriva è quello di un Paese particolarmente esposto al rischio ambientale; la morale è che, se con questo rischio si vuole realisticamente convivere, esistono le condizioni scientifiche e tecniche perché l’obiettivo si possa realizzare.

D’altra parte il discorso non si esaurisce in queste annotazioni. Se i fenomeni appena ricordati si possono, per quanto impropriamente, definire ‘calamità’ naturali, naturali non sono certamente le calamità derivanti dall’inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, dell’udito. Con queste calamità convivere è impossibile, per via dei rischi che ne derivano per la salute degli esseri umani e degli animali nonché per la sicurezza degli stessi prodotti animali e di quelli vegetali: l’obiettivo deve essere appunto quello di eliminarle; accettarle significherebbe legalizzare l’omicidio dell’ambiente e dei suoi abitanti.

La resilienza

Resta il fatto che, o perché non si riescono a realizzare le condizioni per la convivenza o perché taluni eventi, per quanto prevedibili e prevenibili negli effetti calamitosi, possono manifestarsi con caratteristiche di eccezionale violenza, quando ciò avviene la popolazione ne subisce gravemente le conseguenze. Si presenta in questi casi un problema di ripresa anche psicologica delle persone colpite. Il modello al quale si ricorre per esemplificare queste situazioni è quello dei materiali e della loro capacità di resistere a urti improvvisi senza spezzarsi e ritornare allo stato originario dopo aver subito uno shock. Naturalmente non tutti i materiali hanno questa possibilità e non tutti allo stesso modo. Ma se il ‘materiale’ è quello umano e, quindi, dal campo della fisica si passa a quello delle scienze sociali, la domanda è: che cosa succede alle persone dopo uno shock traumatizzante causato da un disastro naturale o da un attentato terroristico con il loro carico di morti e danni materiali? Le reazioni sono diverse; la ricostituzione dello stato originario – appunto, la resilienza – avviene in modi e tempi differenti e consiste nella capacità umana di affrontare le avversità della vita, superarle e uscirne trasformati o addirittura rafforzati.

Innanzitutto, diversa è la reazione se lo shock colpisce soggetti preparati: soggetti, cioè, che, per avere già vissuto l’esperienza, ne hanno la percezione, sanno di che cosa si tratta. Un terremoto in Giappone, California, Irpinia, Friuli, Belice ha effetti profondamente diversi sugli abituali residenti di queste aree geografiche e su quanti, residenti in zone non sismiche, si dovessero trovare per caso a subire l’evento. Altrettanto vale per attentati terroristici e altri fenomeni calamitosi naturali e/o d’origine umana. La percezione del rischio, basata su esperienze vissute, è una discriminante importante nel determinare tempi e modi della resilienza. E, al contrario del materiale fisico, quello umano può non farcela da solo. Ha bisogno di un aiuto. Dopo un terremoto non si ricostruiscono solo le case: più impegnativo alle volte è ricostruire le menti, le coscienze turbate e talora sconvolte dall’evento.

Anche in questo caso un ruolo importante può essere svolto dall’informazione veicolata da una sapiente comunicazione. Un’informazione corretta consente interventi efficaci e migliore capacità di resilienza, ma anche maggiore capacità di prevenzione e, quindi, minore necessità di interventi riparatori, cioè minore necessità di resilienza. In conclusione, è importante introdurre il concetto di resilienza come ulteriore elemento di gestione del rischio durante e dopo il suo verificarsi.

Il concetto è nato negli Stati Uniti e se ne è cominciato a riparlare con particolare attenzione dopo la sciagura delle Torri gemelle. Ma il problema è sempre vivo e incombente perché si propone all’indomani di ogni disastro: specialmente dopo i disastri naturali, in particolare terremoti, eruzioni vulcaniche, uragani. L’eccezionale numero di vittime in eventi come l’attentato alle Torri gemelle, i terremoti in Belice, Friuli e Irpinia, l’uragano Katrina, gli tsunami nelle Filippine e in Giappone, per quanto elevatissimo, sottostima la realtà perché non tiene conto delle ‘vittime superstiti’, dei sopravvissuti agli eventi disastrosi. Non tiene conto, cioè, di quanti per anni potranno avere negli occhi e nella mente l’aereo che trapassa le torri; la scossa che scuote le abitazioni e quanto c’è dentro; il vento che solleva auto e case; il mare che travolge tutto quanto trova lungo la sua strada.

Esiste in Italia il ‘progetto Orfeo’, che ha lo scopo di tutelare i parenti delle vittime e i superstiti delle sciagure verificatesi nel Paese. L’organismo si propone di non far perdere la memoria delle vittime, ed essere un punto di riferimento per i sopravvissuti e uno stimolo per le istituzioni. È un obiettivo importante, ma se il recupero della memoria è fondamentale per evitare che si ripetano certe sciagure, per i sopravvissuti vi sono anche altre problematiche legate al modo in cui si supera quell’esperienza. È, appunto, quella che si chiama ‘capacità di resilienza’, che consente di reagire di fronte alle situazioni di sofferenza. D’altra parte non va trascurato che la fine di una situazione dolorosa non coincide con la fine delle sofferenze e delle preoccupazioni, ma talora segna proprio il momento del loro inizio. Di più, ciascuno può imparare dalle persone che sono state colpite e che, con il loro esempio, possono indicare se e come è possibile risanare le ferite subite. L’approccio e l’approfondimento del discorso sulla resilienza è di ordine squisitamente sociopsicologico e riguarda il comportamento degli esseri umani come risposta a una sofferenza scatenata da un evento doloroso. Ma non è solo l’essere umano a trovarsi di fronte a questo problema in seguito a un evento traumatizzante: lo sono anche l’economia, la società nel suo complesso o una più piccola comunità, lo è la politica internazionale o locale. Possono esserlo anche, e lo sono specialmente a valle di un evento calamitoso, l’ambiente e il territorio.