Fisionomia elettorale delle regioni italiane

Fisionomia elettorale delle regioni italiane

«Se v’è in Italia un ente sociale che si chiama provincia di Pisa o di Cremona, v’è anche un altro ente più grande e non meno reale, che si chiama la Toscana, la Lombardia, la Sicilia. E ognuno di codesti Stati o regni uniti non è un corpo meramente amministrativo, ma comprende un intero edificio amministrativo. L’accentramento potrebbe [...] sconnetterlo [...] introdurvi la contraddizione, e mutar l’ordine in caos [...]. I molteplici consigli legislativi, e i loro consensi e dissensi, e i poteri amministrativi di molte e varie origini, sono condizioni necessarie di libertà. La libertà è una pianta dalle molte radici» (C. Cattaneo, Antologia degli scritti politici, a cura di G. Galasso, 1962, pp. 148, 150).

Questo scriveva nel 1860, alla vigilia dell’Unità d’Italia, Carlo Cattaneo, il grande intellettuale laico e liberale milanese, una delle coscienze più critiche del Risorgimento, ma nello stesso tempo voce isolata a sostegno di un’impostazione federalista della nascente nazione italiana. In questo saggio si cercherà di esplorare il permanere (o meno) nella cultura politica italiana delle ‘molte radici’ regionali della ‘pianta’ nazionale, in un periodo storico ormai molto lontano da allora. Oggetto di questo studio sono, infatti, i cambiamenti avvenuti dal 1946 in poi nell’omogeneità politica del Paese, assumendo il comportamento elettorale come suo indicatore empirico e le regioni come unità d’analisi.

La nazionalizzazione della politica è un lento processo storico che ha accompagnato nei Paesi occidentali la formazione e il consolidamento degli Stati-nazione, mediante la nascita di partiti nazionali attorno alle grandi fratture sociali e la successiva progressiva convergenza nazionale del comportamento elettorale, espressione di una cultura politica condivisa in tutta la nazione. Non si tratta tuttavia di un processo lineare. Negli ultimi anni gli osservatori della politica europea hanno notato come diversi fattori abbiano indebolito le strutturazioni nazionali della politica, al punto che si è cominciato a parlare di inversione di tendenza e di denazionalizzazione della politica. L’Italia non è immune da questo processo e la problematica italiana s’inserisce pienamente nel contesto europeo. Dovunque in Europa la crisi dei partiti tradizionali ha fatto emergere partiti-rappresentanze locali, al punto che da qualche tempo i politologi si chiedono se l’asse territoriale non sia diventato la più importante divisione (cleavage) per strutturare la politica nelle società postindustriali. Per oltre un secolo, nelle nazioni europee occidentali, l’asse funzionalista ha prevalso su quello territoriale: ma da un certo punto in poi parrebbe che le cose non stiano più così, o perlomeno non più con le stesse modalità e la medesima intensità di prima. In Italia l’asse territoriale è sempre stato importante, ma, anche grazie alla sua parziale sovrapposizione con quello di classe e religioso, è stato a lungo relegato in secondo piano. Si tratterà di capire se l’indebolimento delle divisioni politiche basate sulla classe e sulla religione ha comportato il rafforzamento del territorio come agente di identificazione politica.

L’importanza del territorio nella politica italiana

«Ho notato sovente nelle elezioni – scriveva nel 1913 il sociologo-storico-geografo francese André Siegfried nell’introduzione del suo pionieristico Tableau politique de la France de l’Ouest sous la troisième République – che le opinioni politiche sono soggette a una ripartizione geografica. Ogni partito, o più esattamente ogni tendenza, ha il suo dominio; e con un po’ di attenzione si distingue che ci sono delle regioni politiche come ci sono delle regioni geologiche o economiche, e dei climi politici come ci sono dei climi naturali». Esattamente un secolo dopo troviamo analoghe affermazioni nel libro The revenge of geography (2012), nel quale il politologo statunitense Robert Kaplan conduce un’analisi geopolitica dei conflitti del mondo contemporaneo, affermando la straordinaria capacità euristica della geografia e ricordando che «nel 18esimo e 19esimo secolo, prima dell’insediamento della scienza politica come specialità accademica, la geografia era un’onorata disciplina, e politica, cultura ed economia venivano concepite e strutturate a partire da una mappa geografica» (p. 27).

Se c’è una nazione europea nella quale la geografia ha sempre avuto una fondamentale importanza politica, questa è l’Italia. La nostra storia, anche per il ritardo nella costruzione della nazione rispetto alle altre grandi nazioni europee, è fatta di storie regionali. Robert Putnam, nellla ricerca Making democracy work (1993), fa risalire le profonde differenze di cultura politica fra le regioni settentrionali e quelle meridionali a una storia addirittura millenaria. Secondo lo studioso americano, al Centro-Nord l’esperienza ‘repubblicana’ dei comuni ha favorito l’instaurarsi di forme di governo autonome e lo sviluppo di meccanismi di partecipazione civica e di collaborazione fra i cittadini; mentre le dinastie che si sono succedute nel Sud d’Italia fino ai Borboni hanno sempre mantenuto una netta separazione fra governanti e governati, contribuendo alla formazione di un senso di estraneità nei confronti della cosa pubblica, che si è poi sviluppato nell’età moderna in una cultura politica caratterizzata dal rapporto clientelare e dal malgoverno.

Senza andare così indietro nel tempo e con riferimento più specifico all’oggetto dell’analisi ‒ e cioè ai risultati elettorali ‒ questa continuità territoriale della politica italiana è stata messa in luce dall’importante ricerca sul comportamento elettorale degli italiani condotta dall’Istituto Cattaneo a metà degli anni Sessanta del secolo scorso, sul periodo che va dalle elezioni per l’Assemblea costituente del 1946 alle elezioni politiche del 1963. Malgrado le straordinarie trasformazioni della società italiana di quegli anni (dimezzamento degli addetti all’agricoltura e raddoppio del terziario, cambiamenti profondi in termini di natalità, migrazioni, urbanizzazione, scolarità ecc.), i ricercatori del Cattaneo rilevarono una fortissima continuità e persistenza territoriale nel comportamento elettorale; e questo non solo nel periodo studiato, ma con riferimento anche alla storia elettorale prefascista. Scriveva Giorgio Galli: «si è venuta enucleando l’ipotesi interpretativa centrale del nostro lavoro, secondo la quale l’elettorato italiano si distribuisce nel 1946 secondo modalità di comportamento che già in gran parte sono quelle manifeste nelle elezioni prefasciste del primo dopoguerra» (Capecchi, Cioni Polacchini, Galli et al. 1968, p. 16).

Continuità nel tempo e permanenza nello spazio, dunque. E con riferimento alla dimensione strettamente geografica i ricercatori dell’Istituto Cattaneo individuavano sei zone geopolitiche in cui poteva suddividersi l’Italia. Le quattro fondamentali erano: Nord-Ovest, «la zona nella quale lo sviluppo del movimento socialista si accompagna all’incipiente sviluppo industriale della fine dell’Ottocento»; Nord-Est, «la zona nella quale non vi è stata la forte concentrazione industriale del ‘triangolo’ Torino-Genova-Milano e massiccia vi è l’influenza del clero: si tratta cioè di una ‘zona bianca’»; Centro, «la zona nella quale i successivi movimenti mazziniani, bakuniani e socialisti si sono sviluppati nel corso dell’Ottocento, con caratteristiche fortemente anti-clericali e nel quadro di una società nettamente agricola: si tratta cioè di una ‘zona rossa’»; Sud, «la zona nella quale il movimento culturale, politico e sindacale, tanto socialista che cattolico, non si era generalizzato prima del fascismo, sviluppandosi solo in alcune isole circondate dal mare del clientelismo semi-feudale e conservatore» (p. 75). Seguivano poi a parte, nell’analisi dei ricercatori dell’Istituto Cattaneo, Sicilia e Sardegna, con loro peculiarità segnate anche da motivi fortemente autonomistici.

La rilevanza del territorio (si potrebbe anche dire ‘la forza della geografia’) nella caratterizzazione del voto in Italia emerge anche nelle ricerche più recenti. In un’analisi condotta attraverso una serie storica di inchieste campionarie sul quarantennio 1968-2008, nella quale è stata analizzata la variazione nel tempo dell’influenza sul voto delle tre tradizionali «fratture politiche» presenti nella società italiana (classe, religione e territorio) e delle tre più importanti variabili sociodemografiche (genere, età e istruzione), è emerso che il processo di indebolimento della relazione fra variabili sociali e voto ha investito tutte queste variabili con l’eccezione del territorio, che è «l’unica variabile a mantenere una relazione stabile con il voto» (Corbetta, Cavazza 2009, p. 386).

Anche Ilvo Diamanti ha posto il territorio alla base delle analisi sulla politica italiana e sul comportamento elettorale in particolare. E tuttavia, sulla persistente stabilità geografica del voto nel nostro Paese assume una posizione che egli stesso definisce problematica. Nella prima edizione della sua ricerca sulle «mappe dell’Italia politica», che si ferma alle elezioni del 2001, pur riconoscendo «la continuità del voto in ampie zone dell’Italia», Diamanti afferma anche l’avvento di una «politica senza territorio». In breve, dopo l’Italia «bianco-rossa» caratterizzata dalla contrapposizione di Democrazia cristiana (DC) e Partito comunista italiano (PCI), entrambi fortemente connotati territorialmente, e dopo il nuovo protagonismo del territorio nell’Italia «verde» delle Leghe autonomiste e in particolare della Lega Nord, secondo Diamanti con l’avvento dell’«Italia azzurra» berlusconiana il territorio perde rilevanza come fonte di radicamento politico. La politica italiana «è segnata dall’affermazione di Forza Italia, un attore politico che per autodefinizione non ha un marchio territoriale definito e regionalizzato» (Diamanti 2003, p. 22). La leadership di Silvio Berlusconi (come tutte le leadership forti) è centralizzata, la comunicazione non necessita di mediatori territoriali in quanto è fondata sullo strumento televisivo. Partito personale e comunicazione mediatica non hanno bisogno del territorio e fanno di Forza Italia – il nuovo protagonista politico – l’esatto opposto del partito territoriale di una volta. Questa era l’analisi di Diamanti del 2003. Tuttavia nella nuova edizione della ricerca, pubblicata nel 2009, l’autore sostiene, con riferimento a quello che è successo dopo il 2001, che «il territorio non scompare, ma torna a essere importante», in quanto ci sarebbe «un ritorno del territorio nel discorso politico e nella risposta elettorale», e la «geografia elettorale degli ultimi anni [dimostrerebbe] molti punti di contatto, numerose analogie con le fasi precedenti» (Diamanti 2009, p. 12).

Quanto il rapporto della geografia con la politica possa essere ambiguo nel Paese appare anche dalle citate analisi dell’Istituto Cattaneo condotte sull’Italia bianco-rossa del primo ventennio repubblicano. Da una parte i ricercatori del Cattaneo avevano messo in luce la presenza in Italia di due zone geopolitiche fortemente distinte – la zona bianca a egemonia DC e la zona rossa a egemonia PCI – caratterizzate da persistenti tradizioni subculturali individuabili anche nell’Italia prefascista. Nello stesso tempo affermavano l’esistenza di una «tendenza all’unificazione della geografia elettorale d’Italia». E citavano questi fatti: nel 1946 erano visibilissime due Italie politicamente contrapposte, quella del Centro-Nord, dove la monarchia aveva ottenuto un terzo dei voti e la sinistra oltre il 55%, e quella del Mezzogiorno da Roma in giù, dove la monarchia aveva raggiunto i due terzi dei voti e la sinistra non era arrivata al 30%. Ma nel 1963 questa differenza si era praticamente annullata, e affermavano che «lo scarto tra le due Italie si è ridotto sin quasi a sparire completamente» (Capecchi, Cioni Polacchini, Galli et al. 1968, p. 52).

Per cui, la rilettura – condotta sempre all’interno dell’Istituto Cattaneo ma venti anni dopo – delle vicende elettorali di quegli anni, poteva affermare che «la tesi allora avanzata nascondeva due ipotesi di segno opposto: mentre da una parte si sosteneva l’annullamento delle specificità regionali, dall’altra si riaffermava la persistenza delle tradizioni sub culturali» (P. Corbetta, A.M. Parisi, H.M. Schadee, Elezioni in Italia. Struttura e tipologia delle consultazioni politiche, 1988, p. 35).

In questo quadro complesso e non privo di contraddizioni, appare utile riaffrontare il problema dell’omogeneità/disomogeneità politica della nazione e il suo andamento nel tempo, introducendo nelle analisi fin qui condotte tre novità: a) un arco temporale ormai amplissimo, (quasi settant’anni di storia elettorale, dal 1946 al 2013), con una buona estensione anche del periodo della cosiddetta seconda repubblica (quasi vent’anni); b) una nuova strumentazione metodologica, per i passi avanti fatta dalla statistica in questo campo; c) un nuovo livello di analisi, in quanto la nostra unità di analisi sarà rappresentata dalla regione, mentre tradizionalmente gli studi di geografia elettorale si sono focalizzati o su aggregati di regioni (le ‘zone’ che abbiamo menzionato, per l’appunto), o sulle province. Assumere le regioni come unità di riferimento per un’analisi di questo tipo appare giustificato soprattutto dagli anni Settanta del secolo scorso, dal momento in cui la regione, in seguito all’attuazione della riforma regionalista, ha assunto un ruolo e autonomo e sempre più rilevante di istituzione di governo.

La nazionalizzazione della politica versus le istanze regionaliste

Parlare di omogeneizzazione geografica del voto di una nazione, e cioè della progressiva attenuazione delle specificità regionali sia in termini di ridimensionamento o scomparsa dei partiti regionali sia in termini di distribuzione equilibrata attorno alla media dei partiti nazionali, significa parlare del processo di nazionalizzazione della politica. Un processo che in Europa si è sviluppato nel corso di due secoli, attraverso il quale «la politica altamente localizzata e territorializzata che ha caratterizzato le prime fasi della competizione elettorale nel diciannovesimo secolo viene sostituita da ‛allineamenti’ nazionali sia a livello di governo che di opposizione. Le specificità periferiche e regionali scompaiono. Attraverso lo sviluppo di organizzazioni centrali di partito i candidati locali sono assorbiti in strutture e ideologie di carattere nazionale. I programmi e le politiche assumono una prospettiva nazionale ed è cancellata – o se non altro ridotta – la portata dei problemi locali. Questo processo di integrazione politica si traduce nella omogeneizzazione territoriale del comportamento elettorale» (Caramani 2004, p. 1).

Nazionalizzazione del voto significa dunque nazionalizzazione della politica. Ma nazionalizzazione della politica significa anche costruzione della nazione. Infatti la formazione di partiti nazionali è andata di pari passo con la creazione di assemblee legislative nazionali, con la formazione di amministrazioni centrali e di una burocrazia statale, con l’omogeneizzazione di culture e di tradizioni a seguito del rimescolamento delle genti dovuto alle migrazioni della rivoluzione industriale e con la formazione, infine, di identità nazionali.

Il punto di partenza per una sia pur breve riflessione sul processo di costruzione delle nazioni in Europa è inevitabilmente rappresentato dalla teoria dei cleavages («fratture») del politologo norvegese Stein Rokkan (Party systems and voter alignments, 1967; Rokkan 1970), che ha ricostruito i processi di formazione delle nazioni europee e la genesi dei rispettivi sistemi partitici riconducendone la varietà a un quadro unitario che ha come fondamento la consapevolezza del peso delle eredità storiche e delle differenze geografiche. Si tratta di un processo che si è sviluppato fra la fine del 19° sec. e la Prima guerra mondiale, e che attorno agli anni Venti del 20° sec. si poteva definire concluso nella maggioranza delle nazioni europee. Alle sue spalle si pongono due rivoluzioni: la rivoluzione nazionale innescata dagli eventi francesi del 1789 e poi diffusasi in tutta Europa a seguito delle guerre napoleoniche, e la rivoluzione industriale, che ha avuto origine in Inghilterra e che si è anch’essa diffusa poi in tutte le nazioni europee a partire dagli ultimi decenni dell’Ottocento. Queste rivoluzioni hanno dato luogo a quattro fratture sociali. La rivoluzione nazionale – che ha innescato i processi di costruzione dello Stato e della nazione – ha generato la frattura fra Stato e Chiesa e quella fra centro e periferia. La rivoluzione industriale ha dato origine alla frattura fra città e campagna (cioè fra gli interessi legati al commercio e all’industria e quelli agrari) e a quella fra capitale e lavoro, cioè alla frattura di classe.

Queste divisioni sociali sono anche all’origine dei partiti politici, che hanno strutturato sul piano dell’organizzazione i gruppi sociali da esse stesse generati, dando sbocco politico ai loro interessi e identità politica alle masse, mantenendo attraverso le generazioni le lealtà elettorali, in un processo definito di «congelamento» delle fratture sociali. Così che Rokkan e Lipset nel 1967 potevano scrivere che «i sistemi politici degli anni Sessanta riflettono, con poche ma significative eccezioni, le spaccature strutturali degli anni Venti» (Party systems and voter alignments, 1967, p. 50). Esattamente quello che i ricercatori dell’Istituto Cattaneo avevano trovato nel confronto fra le elezioni italiane del secondo dopoguerra e quelle dell’epoca prefascista.

Nel ripercorrere la teoria dei cleavages di Rokkan è importante, ai fini della nostra focalizzazione sulla geografia elettorale, quanto scrive Caramani quando distingue fra: a) fratture che potremmo definire ‘frammentanti’ (sul piano territoriale), e cioè le divisioni preindustriali, prevalentemente culturali, fra le quali menziona le diversità religiose, etnolinguistiche, urbano-rurali, fra centro-periferia; b) fratture ‘omogeneizzanti’ (sempre sul piano territoriale) di origine socio economica, fra le quali evidenzia la divisione sinistra-destra e quella fra liberali e conservatori ‒ innescata dai processi di secolarizzazione e democratizzazione (2004, p. 7).

La sociologia politica parla a questo proposito, rifacendosi a una distinzione di Max Weber (1864-1920), anche di divisioni ‘territoriali’ contro divisioni ‘funzionali’. Le prime, proprio per il loro radicamento sul territorio, sono le principali responsabili delle diversità nella geografia politica della nazione e sono quelle che hanno offerto resistenza ai processi di nazionalizzazione; mentre le seconde hanno diviso le masse lungo assi nazionali (il riferimento è soprattutto al conflitto di classe, ma anche alle rappresentanze di interessi come sindacati, ordini professionali, gruppi di pressione di tipo economico), favorendo i processi di annullamento delle differenze territoriali (si pensi solo al celebre slogan «proletari di tutto il mondo unitevi»). E in effetti il processo di nazionalizzazione della politica, che ha portato all’erosione delle divisioni territoriali, è stato in gran parte il risultato dell’egemonia della frattura sinistra-destra sulle fratture etnolinguistiche, religiose, di centro-periferia e urbano-rurali, ovverossia le principali divisioni di origine preindustriale.

In questa prospettiva le specificità politiche locali si attenuano, all’appartenenza al territorio si aggiunge e poi si sostituisce l’identificazione con la nazione, la politica nazionale sostituisce la politica locale, i temi politici dominanti tendono a nazionalizzarsi e a perdere il carattere localistico iniziale.

Le cause di questi cambiamenti sono sociali e politiche. Sociali, in quanto si realizza un processo di crescente integrazione della società: ogni nazione vede rapidamente aumentare il grado di interdipendenza delle diverse articolazioni (territoriali e funzionali) a seguito dei processi di industrializzazione, urbanizzazione, migrazione, comunicazione territoriale e mediatica, sviluppo tecnologico e culturale. Politiche, perché i partiti assumono progressivamente una dimensione nazionale che si sviluppa su due piani: quello dell’organizzazione (che si centralizza, emerge una leadership nazionale) e quello della formulazione dei programmi politici (che assumono come riferimento la competizione nazionale).

È in questo quadro interpretativo che si deve collocare il processo di nazionalizzazione del voto in Italia. Tra l’altro tale processo non è stato omogeneo né ha seguito lo stesso passo in tutte le nazioni europee, e ognuna di queste è segnata da una sua specificità e una sua storia; ma il quadro di fondo di questo approccio teorico è quello che abbiamo delineato. In tale prospettiva «la sopravvivenza di territorialità nella politica odierna può essere spiegata principalmente attraverso cleavages culturali che hanno resistito ai processi di omogeneizzazione» (Caramani 2005, p. 318).

Ma questa non è l’unica ‘narrazione’.

La teoria della nazionalizzazione del voto, qui delineata, è stata accusata di ‘funzionalismo’, di essere ispirata da una visione evolutiva della storia che «riteneva che solo il cammino verso l’omogeneità potesse garantire la stabilità dei sistemi politici e l’efficienza dei loro governi»; in questa prospettiva, «nei processi di formazione degli Stati moderni e nel loro costituirsi come Stati-nazione, le formazioni locali e regionali, con le loro strutture e istituzioni e con le loro culture e tradizioni [...] sono state considerate residui e cascami della storia [...] e i regionalismi apparivano, laddove erano faticosamente sopravvissuti o venivano nutriti dalla nostalgia, il frutto di un’ideologia conservatrice, addirittura reazionaria [...] erano i residui dell’ancien régime» (Caciagli 2003, pp. 120, 147). Secondo Mario Caciagli, lo studioso italiano che più di altri ha affrontato il problema delle «regioni d’Europa», nella costruzione dello Stato democratico le culture politiche regionali dovrebbero essere valorizzate, in quanto la maggior parte degli Stati europei è una somma antica di piccole patrie; ed è quindi errato prefigurare una cultura politica unitaria e assumerla normativamente a riferimento, in quanto le «culture politiche sono plurali e distinte, e non solo hanno pari spessore a pari dignità, ma hanno pari possibilità di sopravvivenza» (p. 120).

In altre parole, secondo questa prospettiva non si deve guardare al processo di nazionalizzazione della politica come a un fenomeno naturalmente positivo, in quanto le culture politiche regionali possono essere, invece che demonizzate come elementi di divisione e indebolimento degli Stati nazionali, valorizzate quali strumenti di integrazione di individui e masse popolari. Né la nazionalizzazione della politica è necessariamente legata alla modernità. Né infine il processo di omogeneizzazione politica, nella storia della costruzione della nazione, va dato per scontato, in quanto l’emersione dei regionalismi in anni recenti dopo anni di latenza dimostra che, i sistemi politici, ‘nazionali’ forse non lo sono mai stati fino in fondo.

In breve, il dibattito sulla nazionalizzazione/regionalizzazione della politica, non solo in Italia ma con uno sguardo esteso a tutte le nazioni europee, si è sviluppato lungo due assi ideologici: quello che ha privilegiato una lettura positiva del processo di nazionalizzazione vedendo in questa omogeneizzazione un aspetto della costruzione della nazione e di integrazione in essa delle masse popolari; e quello, invece, che ne ha dato un’interpretazione negativa, vedendo all’opposto nella salvaguardia delle tradizioni politiche regionali la valorizzazione di importanti canali di integrazione sociale e partecipazione politica.

In questo quadro interpretativo articolato, ci si affiderà ai dati per valutare con elementi documentali la vicenda italiana. La nostra analisi verrà sviluppata su tre differenti livelli. Innanzitutto si documenterà l’andamento nel tempo dell’omogeneità/ disomogeneità fra le regioni del risultato elettorale per le elezioni della Camera dei deputati dal 1948 al 2013: è questa l’analisi più importante in quanto riguarda la ‘risposta’ elettorale dei cittadini italiani. Successivamente si affronterà, nella stessa prospettiva diacronica, l’aspetto della ‘proposta’ offerta agli elettori dai partiti regionalisti e localisti. Infine dall’analisi sulle elezioni politiche si passerà al loro confronto con le elezioni regionali, per studiare come cambia il voto degli italiani quando dall’arena nazionale passano al contesto regionale.

Omogeneità/eterogeneità del voto fra le regioni

Per nazionalizzazione del voto si intende il processo di omogeneizzazione territoriale del risultato elettorale. Il voto è perfettamente nazionale se, nei vari territori (nel nostro caso le regioni) di cui si compone una nazione, la distribuzione del voto fra i partiti è identica: il partito A prende, per es., il 35% in tutte le regioni, il partito B il 28%, e così via. In altre parole il risultato elettorale di ogni regione corrisponde a quello nazionale.

Sono state proposte nel tempo diverse misure dell’omogeneità territoriale del voto di una nazione. L’indice statistico più efficiente, e al quale sono approdate le ultime ricerche in questo campo applicativo, è rappresentato dal coefficiente di Gini, ampiamente utilizzato per studiare le diseguaglianze nella distribuzione della ricchezza (Corbetta 1999). Se 10.000 euro sono distribuiti fra cinque persone nella misura di 2000 euro pro capite, allora questa ricchezza è perfettamente equidistribuita e l’indice assume il valore 0. Se viceversa tutti i 10.000 euro sono nella tasca di una persona e nelle altre quattro l’ammontare è nullo, allora siamo al massimo della concentrazione, e il coefficiente assume il valore 1. Si collocherà fra 0 e 1 nei casi intermedi. L’esempio può essere esteso ai territori: se la ricchezza è distribuita fra le regioni in maniera proporzionale alla loro popolazione (la regione che ha il 10% di popolazione ha anche il 10% di ricchezza, e così per tutte le regioni), allora la ricchezza è equidistribuita. E può essere esteso ai partiti: se il partito A ottiene il 35% a livello nazionale e ottiene lo stesso valore in tutte le regioni, allora possiamo dire che è equidistribuito sul territorio, e cioè è un partito nazionale; l’opposto vale per un partito che prende i suoi voti solo da poche regioni, e che quindi possiamo definire partito regionale (si pensi alla DC degli anni Settanta del secolo scorso, o all’opposto alla Lega Nord). Questo indice di omogeneità territoriale si può calcolare per ogni singolo partito per poi da questi ricavare, per somma ponderata, un indice di omogeneità di tutto il sistema partitico.

Poiché il coefficiente di Gini è un indice di ‘concentrazione’, mentre in questa sede ci interessa ragionare facendo riferimento al suo opposto, ossia l’equidistribuzione (o omogeneità territoriale), verrà utilizzato il complemento a 1 dell’indice. Lo si utilizzerà poi nella formulazione proposta da Daniel Bochsler (2010) il quale lo pondera per numero e dimensione degli aggregati territoriali, al fine di poter confrontare nazioni diverse: nel nostro caso la ponderazione non è necessaria (le regioni sono le stesse per l’intero periodo studiato), ma essendo ininfluente l’abbiamo comunque applicata per adeguarci alle misure consolidate nella comunità scientifica internazionale.

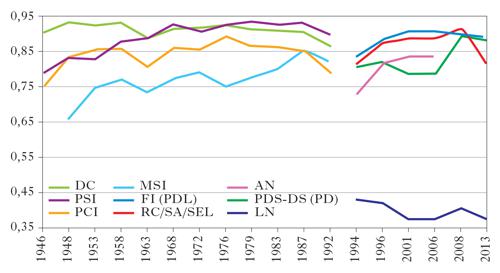

L’indice che viene utilizzato offre dunque una misura della nazionalizzazione del voto in Italia nel periodo 1946-2013, a partire dai risultati elettorali che si sono avuti nelle regioni nelle elezioni per la Camera dei deputati (Assemblea costituente per il 1946). I valori dell’indice sono riportati in figura 1, e possiamo individuare nel suo andamento tre periodi.

Una prima fase è quella che va dal 1946 al 1976, e si potrebbe definire fase della nazionalizzazione della politica. L’omogeneità politica del Paese cresce con una progressione regolare (si nota un balzo all’insù particolarmente forte solo fra il 1946 e il 1948, ma si tratta di un evidente assestamento iniziale del novello sistema partitico). Siamo nella fase del consolidamento politico dei partiti nazionali, sorti sulle ceneri del fascismo.

La seconda fase si colloca nel periodo che va dal 1976 al 1992, cioè fino alla fine della prima repubblica. Si innesca in questi anni un processo di vera e propria denazionalizzazione del voto, che inizia nella seconda metà degli anni Settanta, continua nella prima metà del decennio successivo e poi si accentua sensibilmente nelle elezioni del 1992. È la fase del risveglio dei regionalismi europei, e in Italia il fenomeno come è noto trova la massima espressione nell’ascesa della Lega Nord. Ma sulla interpretazione di questo processo si tornerà più avanti.

La terza fase è quella della cosiddetta seconda repubblica. Si parte nel 1994 da un livello di omogeneità territoriale del voto assai bassa, che si spiega con l’esistenza di nuove formazioni politiche non ancora territorialmente omogenee. Poi l’omogeneizzazione del voto fra le regioni cresce fino al 2006, per stabilizzarsi nelle due elezioni successive.

L’analisi fin qui condotta va articolata in due direzioni. La prima è quella dei partiti, la seconda è quella delle regioni. Sul primo punto si può dire che l’indice di omogeneità territoriale del voto può essere applicato, oltre che al sistema dei partiti, anche ai singoli partiti. Un partito diffuso in maniera simile in tutte le regioni, senza forti differenze di percentuali di voto fra l’una e l’altra, è un partito nazionale (indipendentemente dalla sua dimensione). Vale l’opposto se è forte in alcune regioni e debole in altre, o se addirittura è presente solo in alcune regioni.

In figura 2 si presenta l’indice di omogeneità regionale del voto dei principali partiti e il suo andamento nel tempo. Si distinguono nell’analisi i tre periodi già emersi nella precedente trattazione sull’intero sistema partitico. Si vede che nell’immediato dopoguerra, nelle elezioni del 1946 e del 1948, c’è un partito più ‘nazionale’ degli altri, la Democrazia cristiana (DC), che conserva nel tempo questo tratto caratteristico. Il Partito comunista italiano (PCI) resta sempre collocato su un livello di omogeneità territoriale inferiore a quello della DC, ma nella fase espansiva, che dura fino al 1976, cresce di più là dove era più debole. Interessante è il caso del Partito socialista italiano (PSI), che parte da forti diversità di insediamento nelle regioni, sebbene la sua distribuzione si omogeneizzi rapidamente (superando per omogeneità territoriale quella della DC): è nota la penetrazione progressiva nel tempo del PSI nelle regioni meridionali, nelle quali invece era inizialmente assai più debole. Anche il Movimento sociale italiano (MSI) presenta una dinamica di omogeneizzazione crescente. In sintesi possiamo dire che nel trentennio 1946-1976 la nazionalizzazione del sistema politico italiano è trainata dalla stabile omogeneità territoriale della DC e da quella crescente di tutti gli altri partiti.

Nel periodo successivo, il processo di regionalizzazione (o denazionalizzazione) della politica è generato da due dinamiche: inizialmente dalla diminuzione di omogeneità territoriale di PCI (soprattutto) e di DC, e poi dall’ingresso nel sistema politico italiano della Lega. Il caso del PCI, che si omogeneizza territorialmente nel periodo di crescita fra 1946 e 1976 e che si regionalizza nella fase di declino fra il 1976 e il 1992, è indicativo di una regola di carattere generale: quando i partiti crescono elettoralmente, si espandono più che proporzionalmente nei territori ‘nuovi’, nei quali erano in partenza più deboli; quando si contraggono, iniziano la loro contrazione nei territori dove sono più deboli, mentre tengono le posizioni nelle loro roccaforti.

Questo processo di denazionalizzazione del voto inizia subito dopo il 1976, si accentua nelle elezioni successive e trova il massimo compimento quando interviene la seconda delle due dinamiche, e cioè l’irruzione – sulla scena politica nazionale nelle elezioni del 1992 – della Lega (allora Lega lombarda) che prende l’8,7% dei voti validi (Passarelli, Tuorto 2012). Come riportato nel grafico generale (fig. 1), l’eterogeneità territoriale del voto tocca nel 1992 il punto culminante di tutta la prima repubblica.

Con le elezioni del 1994 inizia la seconda repubblica. Si è visto dalla figura 1 che si parte da un livello basso di omogeneità territoriale del voto, ma che questa progressivamente cresce. La figura 2 mostra che questa ripresa della nazionalizzazione del voto è dovuta a tutti i partiti: Forza Italia (FI), Alleanza nazionale (AN), Popolo della libertà (PDL), Partito democratico (PD), Rifondazione comunista (RC) mostrano indici crescenti di equilibrio elettorale fra le regioni.

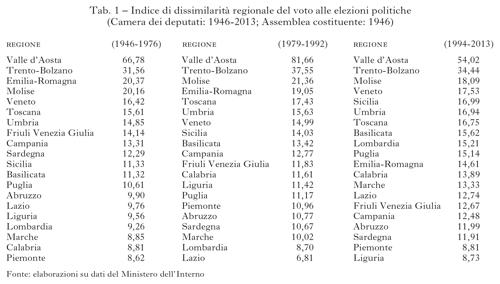

Fin qui l’interrogativo è stato: quali sono i partiti che hanno trainato i processi di nazionalizzazione o denazionalizzazione del voto? Ora ci si chiede: quali sono le regioni meno nazionali, e cioè più diverse dalla media nazionale e come tali maggiormente responsabili dei processi di denazionalizzazione del voto? E quelle invece più vicine alla media nazionale? Abbiamo calcolato (per la formula si veda più avanti quanto detto per la fig. 5) un indice di dissimilarità fra il risultato elettorale di ogni regione e quello nazionale (più l’indice è elevato più la regione presenta un risultato elettorale diverso dalla media nazionale); e per ogni regione sono state riportate le medie di questo indice per i tre periodi nei quali abbiamo distinto l’analisi (tab. 1).

La tabella 1 mostra l’ovvia lontananza dalla media nazionale di Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige (la prima dotata di un sistema elettorale diverso da quello nazionale, la seconda che include l’Alto Adige caratterizzato dalla presenza egemone del partito regionalista Südtiroler Volkspartei). Quanto alle altre regioni, se si sofferma l’attenzione sulle cinque in testa alla graduatoria della diversità, si trovano per tutta la prima repubblica (1946-1992) regioni a egemonia comunista (Emilia-Romagna, Toscana, Umbria) e regioni a egemonia democristiana (Molise e Veneto). Per la seconda repubblica quattro su cinque di queste regioni rimangono in cima alla graduatoria. Per Toscana e Umbria si tratta di una permanenza dell’egemonia elettorale della sinistra. Ma come spiegare la perdurante specificità elettorale di Molise e Veneto, la cui anomalia era nella prima repubblica dovuta alla DC, partito ormai scomparso? Il fatto è che all’egemonia elettorale democristiana si è sostituita in Veneto quella della Lega e in Molise quella dell’Italia dei valori (IDV). Questo a dimostrazione di come le specificità territoriali siano perduranti e, quando un partito egemone scompare dalla scena politica, lascia un vuoto che non si distribuisce fra gli altri partiti portando alla normalizzazione della regione anomala; ma più facilmente viene riempito da un’altra formazione a radicamento locale che prolunga nel tempo la specificità elettorale di quel territorio.

La ‘proposta’ politica regionalista e localista

È stato già introdotto nell’analisi il ruolo dei partiti nei processi di nazionalizzazione e denazionalizzazione della politica, ma si tratta di un punto sul quale è opportuno ritornare. Infatti, nell’analizzare il comportamento elettorale occorre aver sempre presente il fatto che il voto è una risposta a una proposta, e che quindi «prima della risposta degli elettori viene la proposta dei partiti». Questo punto di vista è in contrasto con la trasposizione nel campo politologico della concettualizzazione mutuata dall’economia della «domanda» e «offerta», che vede la domanda precedere l’offerta. Per cui, anche sul piano terminologico, abbiamo preferito utilizzare la coppia concettuale «proposta-risposta» piuttosto che quella «domanda-offerta» (Cavalieri e fanti, 1997, p. 11).

La proposta dei partiti naturalmente interagisce con la cultura politica del territorio, e una proposta politica, pur avendo carattere nazionale, può avere rese elettorali molto diverse da regione a regione. I due partiti principali dei primi anni della Repubblica, DC e PCI, erano forze profondamente nazionali, sia per la frattura sociale sulla quale fondavano il proprio radicamento (quella religiosa e quella di classe), sia per la struttura organizzativa profondamente accentrata. Tuttavia, proprio per la storia che li precedeva e alla quale abbiamo accennato, erano presenti in maniera profondamente diversa nelle regioni, al punto che si è potuto parlare di ‘regioni bianche’e di ‘regioni rosse’.

Dunque, una proposta partitica nazionale non necessariamente genera omogeneità politica fra le regioni. Ma non è vero l’opposto, nel senso che una proposta territorialmente connotata genera eterogeneità fra le regioni. E in questo paragrafo l’analisi si concentra appunto sui partiti regionali: più precisamente si parlerà di ‘liste’ invece che di ‘partiti’, essendo il primo termine più generico e attribuibile anche a formazioni prive di vere e proprie organizzazioni strutturate.

Si distinguerà fra liste regionaliste e liste localiste. Le prime hanno alle spalle un’identificazione territoriale e una cultura condivisa, una genesi, in una parola, collettiva; le seconde hanno alle spalle un gruppo oppure, assai frequentemente un notabile, locale: la loro genesi si può definire individuale. Dal punto di vista operativo, abbiamo definito liste regionaliste quelle che nel loro simbolo o nella loro denominazione si richiamano a un’identità territoriale (tipicamente: il Partito sardo d’azione o la Lega Nord). Mentre chiameremo liste localiste semplicemente quelle che si sono presentate, nella specifica elezione considerata, in una sola regione, senza approfondire i caratteri del loro appello politico (il solo fatto che non superino i confini regionali certifica del loro localismo). Le due categorie di liste non sono mutuamente esclusive: una lista che si richiama a un territorio e nello stesso tempo si presenta in una sola regione, entra nel novero sia delle regionaliste che delle localiste.

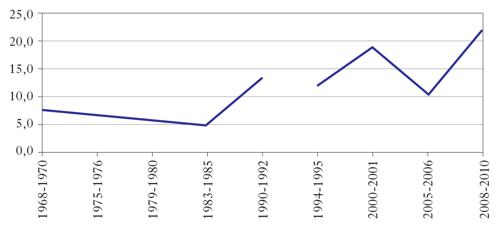

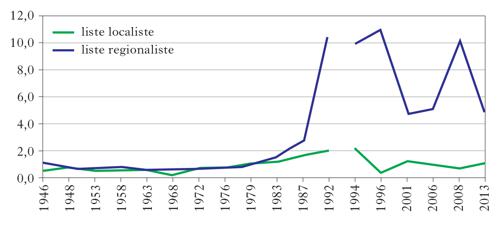

In figura 3 è riportato il numero di liste che si sono presentate per la Camera dei deputati (e Assemblea costituente) dal 1946 al 2013. Prima di passare alle considerazioni sulle liste regionaliste e localiste, si può osservare l’andamento nel tempo del totale delle liste, che mette in luce il problema della frammentazione del sistema partitico: trattandosi di un fenomeno di livello nazionale, non ha a che fare direttamente con la ‘nazionalizzazione/regionalizzazione’ del voto, ma come si vedrà esistono delle connessioni.

Come per l’analisi precedente sull’indice di omogeneità territoriale, l’intera fase storica esaminata può suddividersi in tre periodi (con la stessa scansione temporale). Fra il 1948 e il 1976 il numero complessivo delle liste si riduce progressivamente, attraverso il compattamento dei partiti attorno alle principali opzioni e la perdita lungo il percorso di quelle marginali. Nel periodo successivo fra il 1976 al 1992 la frammentazione partitica balza alle stelle: dalle 21 liste del 1976 si arriva alle 48 del 1992. La seconda repubblica nasce nel 1994 all’insegna della massima frammentazione partitica (67 liste), che tuttavia scendono rapidamente fin dal 1996 per poi però risalire nell’ultima consultazione qui considerata (51 nel 2013).

C’è un parallelo quasi perfetto con la vicenda dell’omogeneità territoriale evidenziata nel paragrafo precedente e nella figura 1: frammentazione territoriale e frammentazione politica vanno di pari passo. Quando il Paese si compatta politicamente (nazionalizzazione politica) abbiamo contemporaneamente riduzione del numero di partiti e riduzione delle diversità territoriali. Quando la politica si divide e si articola abbiamo frammentazione partitica e aumento delle diversità fra le regioni.

Veniamo al tema specifico delle liste localiste e regionaliste. Le liste localiste seguono un trend parallelo a quello del complesso delle liste: tendenzialmente scendono nella fase 1948-1976, toccano il punto più basso nel 1976, poi prendono a salire, raggiungono i punti più alti nel 1994 e 1996, e poi scendono (per risalire, tuttavia, di nuovo nel 2013, quando sono 23).

La vicenda delle liste regionaliste è un po’ differente. La Repubblica, come si spiegherà nella parte conclusiva di questo saggio, nasce in uno spirito politico di unità nazionale che lascia pochissimo spazio alle istanze regionali. Le liste regionaliste, che fino alla fine degli anni Settanta si attestano su poche unità (4-6), crescono però alla fine degli anni Ottanta, sulla base della spinta regionalista che investe tutte le nazioni europee, collocandosi sul livello stabile di 10-11 liste (12 nel 2013).

Fin qui per quanto concerne il numero delle liste regionaliste. L’entità del voto regionalista invece mostra un altro andamento (fig. 4). Fino al 1976 il voto a liste regionaliste resta sotto all’1%. Cresce lievemente negli anni Ottanta (2,8% nel 1987), ma poi balza alle stelle negli anni Novanta (attorno al 10%). Il fatto è che, anche se il numero di liste regionaliste non aumenta, tuttavia fra i partiti regionalisti ce n’è ora uno dal grande successo elettorale, la Lega Nord. È evidente come il suffragio alle liste regionaliste si colloca su livelli assai elevati (circa il 10%) nelle elezioni del 1992, 1994 e 1996, crolla nel 2001, risale poi ai livelli degli anni Novanta nel 2008, ma scende ancora nettamente nelle ultime elezioni esaminate (5,3% nel 2013).

Si può concludere su questo punto. Si è parlato in precedenza del ruolo avuto nella nazionalizzazione della politica dai grandi partiti nazionali (in primis i partiti di massa). Ma non si deve dimenticare la spinta opposta che è venuta dai partiti regionali. Essendo il voto la risposta dell’elettore alla proposta dei partiti, è evidente che la regionalizzazione del voto, cioè l’eterogeneità e il suo differenziarsi da regione a regione, dipende anche dall’esistenza e dalla forza delle liste regionali. Abbiamo distinto le liste regionali in liste localiste e liste regionaliste. Si tratta di due fenomeni differenti. Le prime richiamano semplicemente una proliferazione delle proposte partitiche che fa seguito alla frammentazione del sistema partitico. Le seconde evocano un fenomeno più complesso, e cioè l’espandersi nella società e nella coscienza collettiva di appartenenze a comunità e culture diverse da quella nazionale. I due fenomeni sono andati sostanzialmente di pari passo: complessiva irrilevanza fino alla metà degli anni Settanta; incremento molto marcato a partire dagli anni Ottanta ma soprattutto nelle due elezioni di passaggio fra prima e seconda repubblica (1992 e 1994); normalizzazione nel corso della seconda repubblica, con una tendenza tuttavia all’incremento nell’ultima elezione del 2013 che resta ancora da spiegare.

Voto nazionale e voto regionale

L’obiettivo di questo saggio è quello di studiare le differenze regionali di cultura politica in Italia e il loro andamento nel tempo, utilizzando come indicatore il comportamento elettorale. La differente distribuzione del voto fra le regioni a sostanziale parità di stimolo (elezioni politiche), è un’effettiva misura di quanto il voto sia nazionalizzato o meno. Questo problema è stato precedentemente affrontato. C’è tuttavia un altro modo per guardare al comportamento elettorale dei cittadini dal punto di vista delle regioni: confrontare come essi votano alle elezioni per l’Assemblea rappresentativa regionale e come votano alle elezioni per il Parlamento nazionale.

Il problema non è qui sapere se e quanto le regioni siano omogenee/diversificate politicamente; ma sapere se esiste una dimensione politica regionale autonoma da quella nazionale. Una nazione può essere perfettamente omogenea sul piano politico (le regioni votano tutte nello stesso modo alle elezioni politiche), ma nello stesso tempo può trovarsi nella situazione che il comportamento elettorale alle elezioni per l’amministrazione regionale differisce profondamente da quello alle elezioni politiche per il governo nazionale.

Ci si trova di fronte alla questione dell’autonomia politica delle regioni: se e quanto la politica regionale (l’arena regionale, quindi l’istituzione regione) è percepita autonoma dalla politica nazionale. Da sempre in Italia le elezioni amministrative sono state accusate di essere un duplicato delle politiche. Arturo Parisi qualche anno fa riportava lo stupore del politologo inglese Roy Pryce (The Italian local elections 1956, 1957) di fronte alle elezioni comunali italiane del 1956: «tecnicamente esse erano elezioni amministrative, purtuttavia un visitatore casuale in qualsiasi località della penisola avrebbe potuto pensare di trovarsi nel mezzo di un’elezione politica [...] manifesti, comizi, bandiere [...] e tutti gli annessi e connessi di un’elezione generale erano mobilitati per l’occasione» (Parisi 1987, p. 29).

Con riferimento alle elezioni regionali, ci si chiede se e quanto – con l’assestarsi istituzionale delle regioni e con la progressiva devoluzione di competenze dal livello statale a quello regionale – il voto regionale in Italia si è, nel tempo, reso autonomo da quello politico. Il processo di istituzionalizzazione delle regioni in Italia ha ormai alle spalle ben quattro decenni e non si deve dimenticare che con istituzionalizzazione, per un’organizzazione, si intende innanzitutto la sua capacità di distinguersi ed essere percepita come distinta.

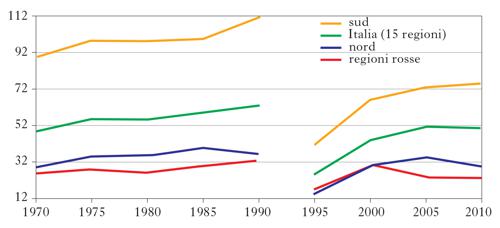

L’analisi fa qui riferimento al periodo 1970-2010 e alle quindici regioni a Statuto ordinario. In ogni regione si sono messi a confronto i risultati di una elezione regionale con quelli dell’elezione politica (per la Camera dei deputati) temporalmente più prossima, e si è calcolato un indice di dissimilarità fra i due risultati elettorali. Utilizzando la media ponderata (per dimensione della regione) degli indici di dissimilarità regionali è stato calcolato un indice di dissimilarità nazionale fra elezioni per la Camera dei deputati ed elezioni per l’Assemblea regionale.

In dettaglio, l’indice di dissimilarità (fra voto per la Camera e voto per l’Assemblea regionale) per regione:

D(r)=(1/2)∑k|pk(r)–pk(p)|

dove k=1, ..., K sono i partiti; pk(r) è la percentuale di voto presa dal partito k alle elezioni regionali; pk(p) è la percentuale di voto presa dal partito k alle elezioni politiche.

L’indice di dissimilarità nazionale è la media degli indici di dissimilarità regionali ponderati per dimensione della regione:

D(n)=(1/15)∑D(r)∙Vr/Vt

dove r=1, ..., 15 sono le regioni; Vr = voti validi della regione; Vt = voti validi in totale.

Si è provveduto a raggruppare i partiti in modo da poter avere gli stessi partiti (o aggregati di partiti) per la Camera e per la regione; e inoltre lo stesso numero di partiti in tutte le coppie di elezioni considerate, al fine di poter effettuare confronti nel tempo (il valore dell’indice di dissimilarità risente del numero di partiti). Gli aggregati sono stati i seguenti: - per il periodo 1970-1990: Sinistra ‘estrema’ (Manifesto, Democrazia proletaria ecc.), PCI, Partito socialista italiano (PSI), Laici (Partito socialdemocratico italiano-PSDI, Partito liberale italiano-PLI, Partito repubblicano italiano-PRI), DC, MSI (+ Partito democratico di unità monarchica-PDIUM), altri; per il periodo 1994-2010: Sinistra, PDS (poi PD dal 2008), Italia dei valori, Popolari-Margherita (poi PD dal 2008), Unione democratici di centro, Forza Italia (poi PDL dal 2008), Lega Nord, Alleanza nazionale (poi PDL dal 2008), altri.

L’indice è stato calcolato anche per misurare (tab. 1) singolarmente per ogni regione, la dissimilarità fra distribuzione del voto nella regione e la distribuzione dello stesso voto (per la Camera dei deputati) a livello nazionale. In questo caso nella formula (1):

Pk(2) pk(r) è la percentuale di voto presa dal partito k nella regione considerata;

Pk(P) pk(p) è la percentuale di voto presa dal partito k sul totale nazionale.

Tornando alla dissimilarità fra voto per la Camera e voto per le assemblee regionali, bisogna mettere nel conto che il confronto risente della sfasatura temporale fra le due elezioni: il comportamento di voto nelle due arene elettorali può essere diverso perché nel tempo intercorso fra le due elezioni il clima politico nel Paese è cambiato. Si tratta di un inquinamento del dato che tuttavia nel lungo periodo non dovrebbe alterare le linee tendenziali del fenomeno.

I risultati di questa analisi sono riportati in figura 5. Maggiore è il valore dell’indice, più difforme è il risultato delle elezioni regionali da quelle politiche, e quindi maggiore è l’autonomia del voto regionale da quello politico. L’andamento dell’indice ripropone una periodizzazione che in parte ricalca quella emersa nei paragrafi precedenti (figg. 1 e 3): un primo periodo fino alla fine degli anni Settanta; un secondo fino alla fine della prima repubblica, e poi un terzo che copre l’arco della seconda repubblica.

Il primo periodo è caratterizzato da una bassa autonomia delle elezioni regionali rispetto a quelle politiche, che addirittura tende a calare per tutti gli anni Settanta e fino ai primi anni Ottanta. Alle sue origini vediamo due fattori. Innanzitutto il fatto che il processo di istituzionalizzazione delle regioni – e quindi di autonomizzazione dalla politica nazionale – è ancora ai primi passi.

Poi va considerato che gli anni Settanta sono anni di radicalizzazione dello scontro politico e di contrapposizione fra DC e PCI, e la politicizzazione del voto regionale è certamente associata alla rilevanza del conflitto politico: ricordiamo che furono proprio le regionali del 1975 a essere definite un «terremoto» politico (Ghini 1976), quando conferirono al PCI la prospettiva di un «sorpasso» sulla DC. E in effetti – come scritto in merito alle elezioni regionali del decennio 1970-1980 – «in corrispondenza delle fasi di radicalizzazione del confronto fra i partiti è riconoscibile un processo di semplificazione delle dinamiche elettorali [...] che ha come conseguenza una minore differenza fra il voto amministrativo e quello politico» (Corbetta, Parisi 1984, p. 67).

Con l’inizio degli anni Ottanta si apre una fase di progressiva e crescente autonomia del voto regionale rispetto a quello politico: l’apice del valore dell’indice di dissimilarità viene raggiunto nel 1990-1992, ed è quasi il doppio di quello rilevato nel 1968-1970. Siamo negli anni vincenti del regionalismo, nel periodo di diversificazione politica delle regioni (fig. 1) e di crescita del voto localista e regionalista (figg. 3 e 4).

Più complessa è l’analisi del terzo periodo, con il quale si entra nella seconda repubblica. L’autonomia del voto regionale rispetto a quello politico mostra una linea tendenziale crescente, ma con la vistosa eccezione di un forte calo nel 2006. Come spiegarlo? Si potrebbe forse – anche in questo caso – invocare la radicalità dello scontro politico. La popolarità del governo Berlusconi era già in crisi nel 2005, e alle elezioni regionali di quell’anno le opposizioni diedero un forte significato politico nazionale al voto, intendendolo come una spallata contro il centro-destra in vista delle elezioni politiche dell’anno successivo. Questa politicizzazione delle elezioni regionali potrebbe aver provocato un’assimilazione temporanea del voto regionale a quello politico, in controtendenza con il processo generale. Ma sulle ambiguità e contraddizioni elettorali di tutto il periodo della seconda repubblica si tornerà più avanti, nelle conclusioni.

Il voto di preferenza

L’intensità con cui una popolazione ricorre all’uso del voto di preferenza rivela molto della sua cultura politica, in quanto la sua maggiore o minore utilizzazione significa anche maggiore o minore diffusione di un rapporto personalizzato con la politica. In questo paragrafo porremo due interrogativi: a) quali siano le differenze fra le regioni in termini di diffusione del voto di preferenza; b) se, nel quadro generale delle trasformazioni che hanno investito la cultura politica italiana negli ultimi decenni, l’uso del voto di preferenza abbia subito delle modifiche e se queste abbiano comportato un avvicinamento fra le regioni o un incremento delle loro diversità.

Le vicende di questa particolare forma di espressione del voto sono note. Il voto di preferenza in Italia è stato adottato per le elezioni politiche tra il 1946 e il 1992 (solo per la Camera dei deputati). Ogni elettore aveva la facoltà di esprimere, oltre al voto per una lista, fino a quattro (a seconda della circoscrizione) voti di preferenza per i candidati della lista prescelta. Nel 1991 attraverso un referendum è stata abrogata la preferenza multipla, rendendo possibile indicare non più di un candidato. Dal 1994 il voto di preferenza è stato completamente eliminato per le elezioni politiche. È rimasto tuttavia per le elezioni regionali: dal 1970 la legge per l’elezione delle assemblee regionali ha consentito agli elettori di esprimere un voto per il candidato preferito all’interno della lista di partito prescelta. La riforma del 1995, ha introdotto l’elezione diretta del presidente della giunta, ma ha conservato il voto proporzionale di lista con la possibilità di esprimere un voto di preferenza per la selezione dei consiglieri (solo una regione, la Toscana, ha eliminato il voto di preferenza dal 2005).

Si è detto che l’uso del voto di preferenza comporta un rapporto più personalizzato con la politica: l’elettore non si accontenta di porre una croce su un simbolo, ma aggiunge un nome, operando così una duplice scelta, una sulle liste e una sulle persone. Nel corso della prima repubblica, si è discusso molto della valenza positiva o negativa del voto di preferenza, sulla base di due interpretazioni opposte, che sono state definite di «maturità» o di «arretratezza» (per una ricostruzione del dibattito si veda Cartocci 1990, pp. 104 e segg.). L’interpretazione del voto di preferenza come espressione di «arretratezza» politica si è presto affermata ed è rimasta dominante per tutto il periodo che ha preceduto il referendum del 1991. In buona sostanza in questa interpretazione si poneva l’equazione voto di preferenza = voto clientelare, attribuendogli quale motivazione dominante non tanto la volontà di scegliere il candidato più convincente sotto il profilo personale, ma quella di sostenere il candidato più utile ai fini particolaristici dell’elettore, al punto di vedere nel voto di preferenza un «incentivo alla corruzione e alla degenerazione dei rapporti tra eletti ed elettori» (p. 106). In realtà la personalizzazione della politica non comporta necessariamente la degenerazione clientelare, e tutt’oggi c’è chi invoca un ritorno al voto di preferenza come strumento di difesa contro lo strapotere delle gerarchie di partito nel meccanismo opposto delle liste bloccate.

Al di là di queste interpretazioni positive o negative, la diffusione del voto di preferenza è indicatore di una cultura politica personalizzata. Da questo punto di vista, da sempre le regioni italiane hanno presentato fra loro notevoli differenziazioni. Gli studi elettorali condotti fra gli anni Settanta e gli anni Novanta documentano con dovizia di dati la diffusione maggiore nel Mezzogiorno e minore nelle regioni ‘rosse’ del Centro (D’Amico 1987). L’analisi della variazione territoriale e nel tempo del voto di preferenza è stata poi quasi completamente abbandonata per la sua scomparsa dalle elezioni politiche a partire dalla seconda repubblica. Ma, come già detto, il voto di preferenza è rimasto nelle elezioni regionali, e la sua analisi offre interessanti spunti sulle diverse culture politiche delle regioni.

La tabella 2 riporta il tasso di preferenza delle regioni, nei termini di medie delle elezioni per i due periodi della prima (1970-1990) e della seconda repubblica (1995-2010). I tassi di preferenza consistono nel rapporto tra il totale di voti di preferenza espressi e il totale di voti validi moltiplicato per 100: è evidente che se si può dare più di un voto di preferenza il tasso può anche superare il valore di 100. Poiché nel primo periodo si potevano esprimere fino a quattro voti di preferenza e nel secondo uno, i valori dei due periodi non sono confrontabili. Ma le graduatorie interne sono perfettamente in grado di ordinare le regioni a seconda del maggiore o minor uso di questa opzione elettorale.

Si vede dalla tabella 2 che nei due periodi le regioni in testa alla graduatoria sono sempre le stesse, ossia le regioni meridionali, nessuna esclusa. In fondo alla graduatoria le regioni ‘rosse’ (Emilia-Romagna e Toscana) più la Lombardia. È naturale chiedersi, come si è fatto per tutti gli altri indici in questo saggio, qual’è stato l’andamento nel tempo del fenomeno. La figura 6 offre questa informazione, che è stata articolata anche per zone geopolitiche. Per tutto il periodo 1970-1990 il ricorso al voto di preferenza non subisce variazioni nel tempo: si può notare dalla rappresentazione grafica il profondo distacco che separa stabilmente le regioni meridionali dalle restanti (Nord e ‘regioni rosse’ hanno profili quasi sovrapposti). Il periodo successivo (i cui valori del tasso di preferenza sono assai più contenuti, in virtù del fatto che l’elettore dispone di una sola opzione) mostra invece l’esistenza di un chiaro trend ascendente. Permangono le differenze fra Sud e restanti regioni: ma oltre a ciò emerge dal grafico che i voti di preferenza crescono: soprattutto nel Sud, ma anche, con un incremento minore, nel Nord (restano tendenzialmente stabili nelle ‘regioni rosse’).

È possibile a questo punto tirare brevemente le somme su questa analisi del voto di preferenza. Storicamente la politica italiana ha presentato caratteri distintivi diversi nel Sud rispetto al Nord (più precisamente Centro-Nord). Si tratta di una diversità che si innesta su caratteri culturali su cui sono state scritte migliaia di pagine di analisi storico-socio-antropologiche. La scomparsa del voto di preferenza dalle elezioni politiche aveva fatto accantonare agli studiosi questo indicatore di cultura politica. Nella nostra analisi l’abbiamo ripreso dalle elezioni per le assemblee regionali, e sono emersi due elementi: a) la perdurante diversità fra le regioni nell’uso del voto di preferenza, nel senso che si ricorre a questo strumento in misura maggiore nelle regioni meridionali, senza attenuazioni (semmai accentuazioni) nel tempo; b) la crescita complessiva anche negli anni più recenti dell’utilizzazione del voto di preferenza.

Il primo punto non sorprende: anche in altri settori (economia, cultura, costumi ecc.) e in anni assai recenti è emersa l’irriducibilità delle differenze fra Nord e Sud (Il divario incolmabile, 2013). Il secondo punto è più intrigante, in quanto, dopo la demonizzazione del voto di preferenza portata avanti su tutti i fronti politici dalla seconda metà degli anni Ottanta e la conseguente eliminazione dalle elezioni politiche, si poteva immaginare un suo trend decrescente di popolarità fra gli elettori. Questo non è successo, e possiamo avanzare alcune interpretazioni.

Innanzitutto nel nostro Paese la personalizzazione della politica è cresciuta esponenzialmente nel corso di tutta la seconda repubblica: basti pensare alle campagne elettorali dal 1994 al 2013, e addirittura all’obbligo – previsto dalla legge del dicembre 2005 che regola l’elezione della Camera e del Senato – per i partiti e le coalizioni di «dichiarare il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica». Questo processo di personalizzazione, che al momento pare ineluttabile, si è rispecchiato anche nel voto di preferenza per i candidati al Consiglio regionale.

Si tratta di un processo di carattere generale, che ha investito tutte le democrazie occidentali, al quale tuttavia possiamo aggiungere alcuni tratti specifici del caso italiano. Si pensi all’effetto personalizzante indotto su tutto il sistema dalla figura di Berlusconi e alla frammentazione del sistema partitico: questa fa aumentare la competizione, e la personalità del candidato rientra tra i fattori giocati per catturare il voto.

Dalle spinte regionaliste all’omogeneità territoriale del voto

La nostra analisi empirica è stata sviluppata lungo tre linee principali. Innanzitutto si è presa in considerazione l’omogeneità/eterogeneità territoriale del voto nelle elezioni più importanti, quelle ‘politiche’ per il Parlamento nazionale. L’Italia, come ricordato, è un Paese dove la geografia ha sempre giocato un importante ruolo politico, nel quale esistono profonde diversità di cultura politica fra le regioni, frutto di sedimentazioni storiche. Per ridurre la complessità è stato utilizzato il comportamento elettorale come indicatore-espressione della cultura politica di ogni regione; quanto alla diversità fra le regioni, è stata operativizzata in un indice nazionale che ha permesso di rilevarla in ogni elezione e quindi di coglierne l’andamento nel tempo.

In secondo luogo, poiché il voto è la risposta degli elettori alla proposta dei partiti, si è misurata l’intensità nel tempo della ‘proposta’ elettorale regionalista o localistica, per valutare il peso che nel sistema politico italiano hanno avuto nel tempo i partiti che hanno fatto della difesa degli interessi regionali o, più semplicemente, locali il punto centrale dell’appello elettorale.

In terzo luogo si è studiata la diversità di risultato elettorale fra elezioni regionali ed elezioni politiche, fatto questo che ha permesso di misurare l’autonomia delle istituzioni regionali, e cioè se e quanto i cittadini percepiscono la politica regionale distinta da quella nazionale.

Le tre analisi hanno restituito un quadro complessivamente coerente. La storia dei sessantasette anni che vanno dal 1946 al 2013 appare divisa in tre fasi. Un primo periodo, che copre i trent’anni esatti fra l’istituzione della Repubblica e le elezioni del 1976, è caratterizzato da un processo di nazionalizzazione della politica, nel corso del quale le diversità politiche fra le regioni progressivamente si attenuano, in un processo di costruzione politica e partitica della nazione che in Italia si compie più tardi rispetto agli altri Paesi europei, sia per la storia della nostra nazione fatta di piccole patrie, sia per l’interruzione operata dal fascismo nell’itinerario di costruzione dei grandi partiti di massa del Novecento.

Il secondo periodo copre i quasi vent’anni che vanno dal 1976 al 1994, ed è segnato da una vigorosa ripresa delle diversità politiche fra le regioni. In questo caso il processo italiano si iscrive a pieno titolo nello scenario europeo: a partire dagli anni Settanta del Novecento in tutta Europa si sono sviluppati un processo culturale che ha portato alla scoperta o riscoperta di identità regionali, un processo istituzionale che ha trasferito competenze e funzioni a istituzioni regionali, una dinamica politica che ha favorito l’affermazione di movimenti e partiti regionalisti.

Il terzo periodo inizia con le elezioni della cosiddetta seconda repubblica, e appare tuttora in corso. I quasi vent’anni che vanno dal 1994 al 2013 sono caratterizzati innanzitutto dal declino delle spinte regionaliste. Il loro venir meno comporta, quasi naturalmente, una maggiore omogeneità territoriale del voto. Questa, tuttavia non nasce dall’effetto unificante dei grandi partiti nazionali (come era stato nel primo periodo fino al 1976), ma convive con tendenze alla frammentazione che riprendono vigore soprattutto nelle ultime elezioni qui considerate, quelle del 2013.

Come interpretare questo andamento complessivo della omogeneità/eterogeneità politica territoriale del voto nel nostro Paese? Quali sono i fenomeni di lungo periodo che possiamo individuare alle sue spalle?

Non c’è da stupirsi che la formazione dello Stato italiano sia avvenuta all’insegna del centralismo e dell’ostilità nei confronti delle culture politiche regionali. Il modello ispiratore al quale guardavano i politici e gli intellettuali risorgimentali era quello francese di origine napoleonica, e un forte accentramento politico e amministrativo era considerato necessario per la costruzione della nazione e più in generale per il progresso democratico. Le culture politiche regionali erano considerate retaggio del passato, anti-italiane e reazionarie, in quanto si opponevano al ‘naturale’ sviluppo della storia e della modernità. Una delle poche e autorevoli voci a favore di un’impostazione federale fu quella di Cattaneo, rimasta sostanzialmente isolata.

Questa visione di fondo, accentratrice sotto il profilo politico e amministrativo, ostile alle tradizioni regionali sul piano culturale, rimase a lungo egemonica: all’iniziale paura di disgregazione del neonato Stato nazionale si aggiunse, successivamente, l’accentramento del periodo fascista. Ma anche nell’immediato secondo dopoguerra, alla nascita della Repubblica prevalse, almeno inizialmente, una forte tensione positiva nella direzione della nazionalizzazione della politica. L’Italia del secondo dopoguerra era fortemente divisa sul piano territoriale, per la sovrapposizione delle fratture ‘funzionali’ su quella territoriale: le divisioni più profonde erano di classe e di religione, ma erano anche radicate su specifici territori (la ‘zona bianca’ nel Nord-Est e quella ‘rossa’ nel Centro di cui si è dato conto nella ripartizione dell’Istituto Cattaneo), e ciò metteva potenzialmente a rischio la tenuta della nazione. In quel contesto, il fatto che i due partiti ideologicamente contrapposti ed egemoni sui due fronti, DC e PCI, fossero partiti nazionali (guidati da un’ideologia nazionale anzi internazionale, con organizzazione e classe dirigente centralizzata) ha impedito che il pur aspro conflitto potesse assumere caratteri territoriali di regioni contro regioni. D’altra parte la ricerca politologica, ha più volte messo in evidenza come nelle nuove democrazie, quando marcate fratture (etniche, nazionali, religiose) vengono a coincidere con il territorio, il fatto che i maggiori partiti abbiano un carattere nazionale può evitare la formazione di tentazioni separatiste (Lijphart 1977; Politics in developing countries, 1990).

È solo con gli anni Sessanta che in Italia si comincia a parlare concretamente di assemblee e governi regionali (anche se la Costituzione del 1948 li prevedeva, erano stati attuati solo per le cinque regioni a Statuto speciale). Fu con i governi di centro-sinistra (dal primo, quello presieduto da Aldo Moro nel 1963) che il tema della riforma regionale entrò nel dibattito politico nazionale; e la proposta istitutiva dei consigli regionali eletti a suffragio universale passò alle Camere nel febbraio 1968. Per la prima volta dall’inizio dell’esperienza dei governi di centro-sinistra i comunisti votarono per una proposta di legge governativa, e questo assicurò un’ampia base parlamentare alla riforma. Votarono contro solo le destre (liberali, monarchici e missini). La sinistra (e in particolare il PSI dentro il governo) aveva fortemente voluto questa riforma, il cui significato politico andava ben oltre il semplice progetto di decentramento amministrativo. I regionalisti italiani vedevano nell’autonomia regionale un fondamentale canale di rinnovamento sociale e politico del Paese, che avrebbe aperto la via non solo a una maggiore efficienza amministrativa (con la responsabilizzazione delle burocrazie regionali); ma che avrebbe portato vantaggi anche alla modernizzazione economica (con una programmazione regionale meglio connessa all’economia locale), alla partecipazione politica (con un potere più vicino ai cittadini e una democrazia ‘dal basso’), e perfino al contrasto al clientelismo politico (che si immaginava più facile nell’opacità di un sistema amministrativo centralizzato). I decreti delegati del 1972, che definirono il contenuto dei poteri delegati alle regioni, lasciarono profondamente delusi i regionalisti per la modestia della loro portata, ma il clima politico nei confronti delle regioni era ormai cambiato rispetto alla diffidenza dei primi anni del dopoguerra.

Dagli anni Settanta la vicenda del regionalismo italiano va inserita nel quadro più generale europeo, e in particolare in quello che Mario Caciagli (2003) ha definito il «risveglio dei regionalismi» europei. Questo risveglio, seguendo l’analisi di Caciagli, constava allora di tre componenti: a) decentramento politico-amministrativo, attraverso la creazione o il rafforzamento nelle nazioni europee di istituzioni di governo locale, che si ponevano sul territorio a livello intermedio fra lo Stato centrale e i comuni (alle quali attribuiremo per comodità il termine comune di regioni); b) consolidamento e sviluppo del processo di integrazione europea, che ha comportato un progressivo riconoscimento sia culturale che istituzionale delle realtà regionali europee; c) emersione di movimenti politici di rivendicazione di autonomie regionali, che hanno spesso portato alla formazione di veri e propri partiti etnoregionalisti.

Tutti e tre gli aspetti contribuirono al progressivo differenziarsi della politica regionale da quella nazionale. Sul piano strettamente elettorale probabilmente è il terzo quello che ha avuto il maggior impatto sull’eterogeneità del voto fra le regioni. I movimenti di rivendicazione regionalista nacquero in un primo momento come rivolta della provincia contro il ‘colonialismo’ interno ed espressione delle regioni emarginate, con manifestazioni iniziali anche violente (si pensi ai movimenti sudtirolese, basco e corso e in parte anche alle ‘rivolte’ violente di Reggio Calabria e L’Aquila). Tuttavia, nel breve arco di pochi anni, dell’istanza autonomista si sono impossessate anche le regioni più moderne e sviluppate e la spinta antinazionale è arrivata fino alla formazione di partiti regionalisti talvolta non privi di tendenze secessioniste (si vedano i casi emblematici della Lombardia e della Catalogna).

Questo nuovo protagonismo delle regioni nelle rispettive realtà nazionali europee si sviluppa su un arco temporale abbastanza ampio e con un andamento crescente. Non è qui importante definirne con precisione la scansione temporale, ma non è inappropriato localizzarne l’inizio nella seconda metà degli anni Settanta. Filippo Tronconi (2009), che ha specificatamente studiato i partiti etnoregionalisti europei sulla scia dei principali studi degli anni Ottanta, ha costruito una tabella sinottica assumendo a punto di riferimento, per ognuno, la fondazione e la prima rappresentanza parlamentare; e si vede che, a parte pochi partiti di antica storia e insediamento, la nuova ondata di partiti etnoregionalisti si manifesta in Europa a partire dalla fine degli anni Settanta, con un vigoroso ampliamento negli anni Ottanta. Il quadro di riferimento della politica europea (e italiana) dell’ultimo decennio del 20° sec. e del primo del 21° è dunque profondamente mutato. Si è parlato apertamente di un processo di denazionalizzazione del voto. Come ha scritto Jonathan Hopkin, «la configurazione elettorale delle maggiori democrazie occidentali sembra diventare sempre più ‘denazionalizzata’: i partiti non-nazionali sono fortemente cresciuti e le richieste di decentramento hanno portato a forti mutamenti istituzionali in molte nazioni [...] la nascita di partiti sub-nazionali o etnoregionalisti e la sfida che questi pongono all’ordine esistente [...] è una delle tendenze più dirompenti nella storia politica dei partiti dell’Europa occidentale» (Hopkin 2003, pp. 1-2).

A questo processo di denazionalizzazione del voto hanno concorso diversi fattori. Innanzitutto il crollo delle ideologie e l’indebolimento dei partiti basati su un forte impianto ideologico. Si è già parlato del fatto che il processo di nazionalizzazione degli elettorati e dei sistemi di partito è in gran parte il risultato del prevalere delle fratture ‘funzionali’ su quelle ‘territoriali’, le prime indotte dal processo di modernizzazione e le seconde ereditate dal passato preindustriale. Fra le fratture funzionali, la prima e la più importante è certamente la frattura di classe, alla quale è conseguita la divisione sinistra-destra. Analogamente la frattura religiosa, quando non consiste in divisioni fra gruppi religiosi territorialmente connotati (come per es. fra i protestanti del Centro-Nord e i cattolici della Baviera in Germania), ma divide i religiosi dai non religiosi (come ad es. è stato in Italia), assume una valenza di omogeneizzazione politica nazionale. Il conflitto di classe e quello religioso, dando luogo a partiti nazionali, rompono le barriere territoriali: i proletari del Nord votano lo stesso partito dei proletari del Sud, e lo stesso vale per il voto verso il partito religioso. L’indebolimento di questi partiti, a seguito dei processi di deideologizzazione e di secolarizzazione, ha rappresentato una potente spinta alla denazionalizzazione della politica, e gli elettori ‘liberati’ da queste appartenenze rappresentano un territorio disponibile per appelli di carattere territoriale.

Un secondo fattore di indebolimento delle spinte nazionalizzanti è rappresentato dai processi di decentramento istituzionale. Se ne è già parlato come una delle manifestazioni del nuovo clima favorevole alle regioni che si è instaurato in Europa dalla seconda metà degli anni Settanta. Ma ci si trova in questo caso di fronte a una situazione dove causa ed effetto si rafforzano a vicenda. Si prenda il caso dell’Italia: un certo clima intellettuale e politico ha portato all’istituzione delle assemblee e dei consigli regionali alla fine degli anni Sessanta; le prime elezioni si tennero nel 1970. Nacquero allora i governi regionali, e la loro istituzione con le prime devoluzioni dei poteri ha sempre più incrementato nell’opinione pubblica la legittimità delle regioni come organo di governo politico. Si è trattato di una «reazione a catena» (Caciagli 2003, p. 11) che dal piano politico (governi regionali e rappresentanza politica) è passata a quello amministrativo (la distribuzione sul territorio di competenze e apparati burocratici) e infine a quello culturale della valorizzazione-riscoperta-creazione delle identità regionali.

In terzo luogo, fra i fattori della denazionalizzazione politica, dobbiamo menzionare l’avvento dell’Unione Europea. Anche in questo caso siamo davanti a un processo che si autoalimenta. Il progressivo consolidamento dell’Unione Europea ha sottratto competenze agli Stati-nazione per cui, al trasferimento di potere dallo Stato alle regioni appena menzionato, si è sommato anche il trasferimento di competenze dai governi nazionali a Bruxelles. A ciò si è aggiunta una specifica tendenza dell’Unione Europea nei confronti della valorizzazione dell’«Europa delle regioni», che ha incoraggiato le regioni a diventare soggetti attivi delle politiche europee, fino a creare organismi di rappresentanza e difesa dei propri interessi a Bruxelles, sottraendo agli Stati «il ruolo di esclusivi attori delle relazioni internazionali», e facendo dell’Europa comunitaria «il punto di riferimento, addirittura un’opzione ideale del mondo frammentato delle regioni» (Caciagli 2003, p. 12).

Questi ultimi due processi – decentramento politico ed effetto dell’Unione Europea – hanno un evidente impatto sulla denazionalizzazione del voto. Sul piano della ‘proposta’ e cioè dei partiti, vengono incoraggiate la formazione e il rafforzamento di partiti regionali e in linea generale si apre una finestra di opportunità per tali formazioni politiche. Sul piano della ‘risposta’ e cioè degli elettori, si diffonde la percezione di un diminuito potere del governo e dei partiti nazionali: i cittadini si sentono meno vincolati ai partiti e al dibattito politico nazionale, e possono essere tentati da opzioni elettorali regionaliste oppure da partiti geograficamente concentrati nella propria regione, verso la quale nutrono un sentimento di identificazione.

Più complesso è l’effetto, con specifico riferimento alla realtà politica italiana, del processo di deideologizzazione del voto. Occorre distinguere quando la specificità regionale del voto è dovuta a partiti nazionali con un diverso radicamento territoriale, oppure a partiti regionali. In Italia il Nord-Est ha sempre avuto una sua specificità elettorale: ma nei primi anni della Repubblica questa era dovuta all’accentuazione regionale di un partito nazionale (la DC), mentre negli anni Novanta al forte suffragio per un partito regionalista (la Lega Nord). Il «tramonto delle ideologie» ha avuto due effetti contrapposti sulla regionalizzazione del voto in Italia: da una parte ha comportato la fine delle specificità dell’Italia ‘bianca’ e ‘rossa’, con un esito quindi di omologazione nazionale. Ma, nello stesso tempo, ha aperto nuovo spazio a interessi locali e a partiti regionalisti: è questo, per es., il caso della Lega, la cui geografia elettorale coincide quasi esattamente con quella della precedente Democrazia cristiana (Diamanti 2009).

Nell’Italia ‘bianca’ e nell’Italia ‘rossa’ c’è stata una diversa evoluzione della rilevanza politica (che, si noti bene, si è mantenuta) del territorio. Nel Nord-Est la subcultura cattolica è stata sostituita da quella leghista, la quale ha potuto radicarsi territorialmente proprio perché in quelle regioni esisteva una cultura politica sensibile al territorio. C’era, in altre parole, un territorio ricettivo a una nuova occupazione politica: l’ideologia era tramontata, ma l’identificazione territoriale era rimasta (e la Lega se ne è fatta imprenditrice politica). Nelle regioni ‘rosse’ del Centro, la coloritura ‘di sinistra’ della politica locale è sostanzialmente rimasta fino ai giorni nostri (pur nella forte attenuazione rispetto al primo trentennio repubblicano) per due motivi. Sia per la minor radicalità della crisi che ha colpito il PCI (trasformato da PCI a PDS, Partito democratico della sinistra, a DS a PD, ma pur sempre ‛vivente’) rispetto alla DC (‘deceduta’ nell’arco di due anni fra il 1992 e il 1994). Ma sia anche, e soprattutto, per la capacità di adattamento del partito di sinistra alle trasformazioni sociali: fin dall’inizio la sua classe gardée non era rappresentata solo (né principalmente) dal proletariato di fabbrica, ma anche dai lavoratori agricoli e in particolar modo dai mezzadri; e il partito aveva saputo accompagnare e favorire la trasformazione di regioni agricole in regioni industriali, e aveva saputo mantenere a sé fedeli gli ex operai o ex mezzadri che si erano trasformati in piccoli imprenditori. E nello stesso tempo era riuscito a formare un’efficiente classe politica ben radicata nelle amministrazioni locali e in grado di controllare politicamente l’ampio bacino dell’impiego pubblico. Il che induce Caciagli a parlare di «socialismo municipale», che diventa il nuovo cardine della cultura territoriale (per un approfondimento si rimanda a Caciagli 2003, cap. 6). Tutto questo per dire che lo scongelamento dei cleavages non genera necessariamente nazionalizzazione del voto: ma in alcuni casi può generare altri tipi di diversità politica fra le regioni.