epidemie e pestilenze

epidemie e pestilenze

Malattie che si diffondono in una popolazione

La malattia infettiva è una condizione nella quale un individuo viene contagiato da un microrganismo e può trasmetterlo ad altre persone. Quando un'infezione si diffonde all'interno di una popolazione si parla di epidemia. Le epidemie possono verificarsi in presenza di determinate condizioni igieniche e ambientali. Nel corso della storia alcune epidemie sono state particolarmente devastanti: è stato questo il caso della peste e dell'influenza. Oggi esistono mezzi efficaci per difendersi dalle infezioni, ma esistono anche epidemie legate a nuove malattie

Cos'è un'epidemia

Il termine epidemia (dal greco epì "sopra" e dèmos "popolo") definisce una malattia infettiva che colpisce nello stesso momento più individui appartenenti alla stessa comunità. L'epidemia può essere classificata come una pandemia se è molto estesa, o come un'endemia se è presente costantemente in una certa area geografica; un'epidemia è invece sporadica se colpisce un numero limitato di persone e solo raramente. La pestilenza è un particolare tipo di epidemia in cui la malattia che si diffonde è la peste.

Il termine infezione deriva dal latino inficere "tingere" e quindi "inquinare, corrompere". L'infezione si realizza quando interagiscono due esseri viventi: l'agente che infetta e l'ospite che viene infettato. L'infezione ha sempre origine da un contagio, ossia da una contaminazione da parte di microrganismi (virus, batteri, miceti o funghi, protozoi) o di parassiti (vermi, acari). In alcuni casi i microrganismi entrano nel corpo dell'ospite tramite vettori, organismi che rappresentano 'mezzi di trasporto' per l'agente infettante, per esempio alcuni insetti come zanzare o pulci.

Il parassita è un organismo che vive a spese di un altro, l'ospite, cui 'ruba' le sostanze nutritive necessarie. I parassiti possono vivere solo dentro l'organismo ospite (parassiti obbligati: sono i principali responsabili delle malattie dell'uomo); oppure possono diventare parassiti solo se ci sono condizioni particolari (parassiti facoltativi); infine, ci sono organismi che diventano parassiti se l'ospite è particolarmente vulnerabile (parassiti occasionali).

Come si diffonde una malattia

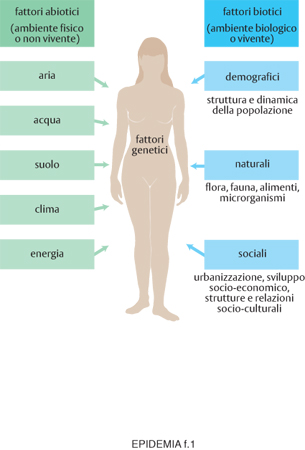

Un'epidemia si determina quando un agente infettivo riesce a propagarsi diffusamente all'interno di una popolazione. La gravità dell'epidemia dipende da quanti individui vengono in contatto con l'agente infettivo e da quanti tra loro si ammalano. Per capire quale sarà la diffusione di una malattia infettiva si devono prendere in considerazione alcuni fattori che possono facilitarne l'insorgenza: le caratteristiche dell'agente infettivo (o patogeno), dell'individuo e dell'ambiente.

Lo sviluppo di una malattia infettiva è determinato innanzitutto dalla capacità infettante (detta virulenza) degli agenti patogeni, cioè la capacità mostrata da tali agenti di attaccare nuovi organismi e di riprodursi, causando lo stato di malattia.

Il secondo fattore riguarda la capacità dell'ospite di difendersi dall'aggressione. Gli agenti patogeni in grado di determinare epidemie possono subire modificazioni che ne aumentano la virulenza, quando vengono trasmessi da un individuo all'altro e nell'intervallo di tempo tra un'infezione e la successiva. La possibilità di essere colpiti da un'infezione dipende anche dalle caratteristiche proprie di un individuo: come testimonia la maggiore suscettibilità a contrarre infezioni propria di bambini, anziani, soggetti denutriti o sottoposti a gravi stress.

Infine, sia il clima sia le condizioni igieniche hanno un ruolo determinante: alcune infezioni sono più frequenti in certe stagioni oppure in presenza di scarsa igiene. Quest'ultima condizione è particolarmente importante laddove sussistono condizioni di povertà, sovraffollamento, mancanza di acqua, assenza di reti fognarie e così via.

L'uomo stesso e gli animali possono costituire dei serbatoi di infezione, capaci di mantenere attivo un focolaio infettivo. È questo il caso dei cosiddetti portatori cronici, individui che, dopo la guarigione clinica, continuano a ospitare e soprattutto a diffondere nell'ambiente l'agente infettante, di cui rappresentano un serbatoio costante. Nei paesi sviluppati, nei quali le condizioni igieniche e sanitarie sono migliori, determinate malattie continuano a diffondersi veicolate dai portatori sani.

In situazioni di cattive condizioni igieniche, invece, sono sempre stati gli animali il mezzo di diffusione di molte malattie. La loro stretta convivenza con l'uomo ha permesso a veicoli biologici di agenti infettivi, come zecche e pulci, di passare dai loro ospiti abituali, per esempio i ratti, agli uomini.

Le epidemie nella storia

La storia e l'evoluzione del genere umano sono strettamente connesse con la storia delle malattie infettive. Lo sviluppo e la propagazione di alcune infezioni ha uno addirittura causato il crollo di imperi secolari. Le prime notizie sulle malattie contagiose si trovano nella Bibbia, che testimonia il terrore e la morte che esse provocarono tra gli Egizi nel 1320 a.C. In molti grandi romanzi si trovano riferimenti alle epidemie: dal celebre "dagli all'untore" nei Promessi sposi di Alessandro Manzoni (venivano chiamati untori coloro che si pensava diffondessero volontariamente la malattia spargendo particolari unguenti malefici); ai versi di Petrarca che narrano il dolore per la scomparsa, nell'epidemia del 14° secolo, dell'amata Laura, la figura femminile ispiratrice dei suoi canti; al significato di 'male' assoluto che l'epidemia assume in La peste di Albert Camus, pubblicato nel 1948.

La peste. La prima descrizione della peste è dello storico greco Tucidide che nel 5° secolo a.C. trattò con toni tragici il tramonto economico e sociale di Atene che fino al 430 a.C., anno della pestilenza, era stata la più potente città del bacino mediterraneo. La peste è una malattia infettiva acuta provocata dal batterio Pasteurella pestis, e trasmessa accidentalmente all'uomo mediante la puntura di pulci che infestano i ratti ammalati. Una volta colpito, l'uomo rappresenta una fonte di contagio per l'intera comunità. Fortunatamente, dopo la scoperta degli antibiotici, la peste è ormai una malattia quasi totalmente scomparsa.

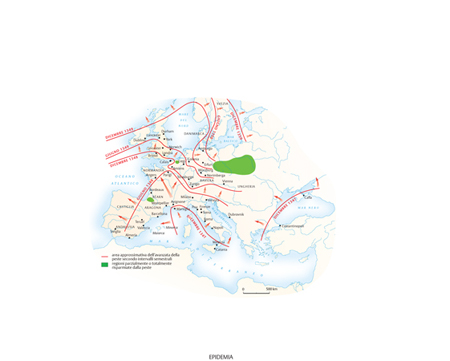

Sicuramente fu peste anche quella che colpì l'imperatore Giustiniano nel 542 d.C., descritta dallo storico bizantino Procopio come "pestis inguinaria". Ma la più diffusa e terrificante epidemia di peste in Europa si verificò in diverse ondate successive nel 14° secolo (v. fig.): la pestilenza peggiore si ebbe in Italia nel 1348. Si stima che morì tra il 30 e il 50% dell'intera popolazione europea. Un'altra grave pestilenza si verificò in Europa tra il 1629 e il 1630.

L'influenza. Un'altra malattia infettiva ha pesato in modo drammatico sui destini della popolazione mondiale: si tratta dell'influenza, con le sue ricorrenti epidemie di diversa gravità.

Il termine indica l'effetto (l'influenza, appunto) delle condizioni atmosferiche sull'uomo; si pensava infatti che le malattie contagiose avessero origine dalle condizioni climatiche o ambientali: secondo la teoria miasmatica sviluppatasi nel Medioevo, l'insorgenza delle malattie era dovuta ad alterazioni della qualità dell'aria. I primi indizi dell'esistenza dell'influenza risalgono al 15° e al 16° secolo, nel periodo in cui i colonizzatori portoghesi e spagnoli conquistarono l'America Meridionale (conquistadores). Le popolazioni indigene non erano mai venute a contatto con il virus e la diffusione del morbo diede un fondamentale aiuto ai conquistatori. Lo stesso avvenne nella seconda metà dell'Ottocento con la conquista inglese e francese dell'America Settentrionale.

Una drammatica epidemia di influenza fu la terribile spagnola, che nel 1918-19 uccise oltre 21 milioni di persone solo in Europa, un continente già stremato dalla Prima guerra mondiale. Questa epidemia deve il suo nome alla Spagna, che riconobbe per prima l'emergenza sanitaria.

Le epidemie di influenza più importanti, in seguito, si verificarono dopo la Seconda guerra mondiale: nel 1957 la asiatica e nel 1968 la Hongkong, ma si trattò di forme decisamente meno gravi, anche perché in questi casi molte complicazioni della malattia hanno potuto essere evitate con la somministrazione di antibiotici.

Stop alle epidemie

Oggi la medicina possiede due armi che hanno profondamente modificato l'impatto delle malattie infettive sulla popolazione mondiale e diminuito il rischio di epidemie: la prevenzione (o profilassi) e gli antibiotici.

La prevenzione consiste in un insieme di norme igieniche adottate per impedire le malattie ed evitare la loro propagazione. Le regole per la prevenzione sono stabilite da leggi dello Stato; in casi particolari di malattie molto contagiose e pericolose (come peste, lebbra, tubercolosi, alcuni tipi di polmonite) valgono i provvedimenti internazionali regolamentati dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS, che ha sede a Ginevra). Per prevenire le malattie infettive bisogna seguire quelle pratiche igienico-sanitarie che servono a eliminare l'agente infettante e i suoi vettori dall'ambiente: disinfezione, sterilizzazione e disinfestazione. Inoltre le malattie infettive devono essere denunciate e i malati vanno isolati nel periodo in cui sono contagiosi.

Le vaccinazioni. La diffusione delle vaccinazioni è stata fondamentale per la profilassi. La vaccinazione consiste nell'inoculazione di microrganismi o di materiale di origine microbica (le tossine) resi poco o per nulla dannosi per l'uomo, ma che stimolano le difese organiche e la produzione di anticorpi (la risposta immunitaria) senza però esporre l'organismo ai pericoli di un'infezione naturale.

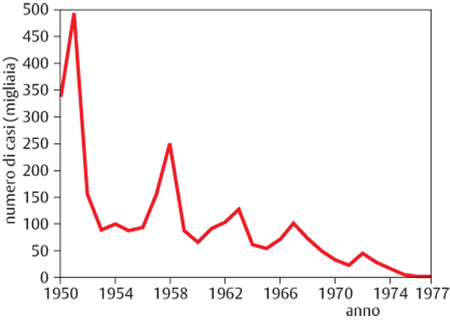

La prima malattia per la quale si è avuto a disposizione un vaccino fu il vaiolo, trasmesso da un virus: il medico inglese Edward Jenner (18°-19° secolo) osservò che le persone contagiate da una forma di vaiolo che colpisce i bovini non venivano poi infettate da altre persone ammalate di vaiolo. Pensò quindi di tentare l'inoculazione sperimentale nell'uomo di materiale virale prelevato da pustole di individui affetti da vaiolo bovino, come protezione dal vaiolo umano, e inventò così la vaccinazione. Lo sviluppo di nuove metodologie ha consentito la preparazione di vaccini specifici, come quello contro l'epatite B. In Italia sono obbligatorie nell'infanzia le vaccinazioni antipoliomielitica, antitetanica, antidifterica e antiepatite B, mentre la vaccinazione antivaiolosa è stata abolita dall'OMS nel 1981; infatti il vaiolo è stato eliminato in tutto il mondo (v. fig.).

Gli antibiotici. Gli antibiotici sono farmaci che eliminano i batteri o bloccano la loro attività. Con gli antibiotici si possono evitare le conseguenze di molte infezioni: in un tempo non lontano malattie come la broncopolmonite erano spesso causa di morte. La scoperta del primo antibiotico è merito del medico inglese Alexander Fleming. Nel 1929 osservò casualmente che una muffa impediva la crescita di batteri stafilococchi. La muffa si chiamava Penicillium notatum e la sostanza da essa estratta fu chiamata penicillina. La penicillina ha consentito di sconfiggere numerose gravi infezioni; da questo primo antibiotico sono derivati poi molti di quelli oggi disponibili.

Le nuove epidemie

Il pericolo delle epidemie è presente ancora oggi. Pur non essendo in genere così rapidamente devastanti come quelle dei tempi passati, alcune sono capaci di provocare ugualmente moltissime vittime ed evocare paura nella comunità umana.

Rispetto al passato, è tuttavia cambiato il modo in cui la società affronta gli attacchi degli agenti infettivi: le grandi organizzazioni internazionali (l'OMS, il CDC, Control disease center di Atlanta negli USA, e così via) che sorvegliano le malattie infettive hanno infatti permesso un controllo migliore dei focolai epidemici nel mondo; d'altra parte il progresso scientifico ha portato a identificare, solo negli ultimi decenni, più di trenta nuovi agenti responsabili di malattie. Tra questi c'è anche il virus HIV, responsabile della sindrome da immunodeficienza acquisita, più nota come AIDS.

Questa malattia è stata capace di suscitare nell'uomo paure simili a quelle prodotte dalle grandi epidemie del passato. L'AIDS, malattia infettiva virale, si trasmette per contatto mediante scambio di liquidi biologici (per esempio il sangue) e attraverso i rapporti sessuali. A tutt'oggi non esiste ancora una cura definitiva per l'AIDS. Ma nei paesi sviluppati si riesce a tenere abbastanza sotto controllo la diffusione dell'infezione, grazie all'informazione sui metodi per prevenire il contagio e all'impiego di costosi farmaci in grado di rallentare il progredire della malattia. Invece tra le popolazioni povere dei paesi meno sviluppati l'epidemia sta letteralmente decimando intere generazioni: in alcune aree sino al 30-50% della popolazione è infettato dal virus e milioni di persone hanno perso la vita.

All'inizio del nuovo millennio si è affacciata una nuova epidemia di influenza poi riconosciuta come SARS, cioè come sindrome respiratoria acuta. Originata in Cina, si è poi diffusa in molti paesi del Sud-Est asiatico e in Occidente, accompagnata da una paura irrazionale che si è ripercossa sul turismo e sul commercio internazionali, determinando talvolta atteggiamenti xenofobi, nel caso particolare nei riguardi delle persone di origine asiatica.

Anche l'impiego non accorto degli antibiotici ha portato alla selezione di ceppi batterici resistenti e più aggressivi che potrebbero dar luogo a nuove epidemie se non verranno trovati nuovi antibiotici in grado di combattere efficacemente questi microrganismi.

Anche se lo spettro delle grandi pestilenze del passato sembra definitivamente allontanato, le precarie condizioni economiche e igienico-sanitarie di molte regioni povere del mondo non permettono ancora di estendere a tutto il Pianeta questa conquista.