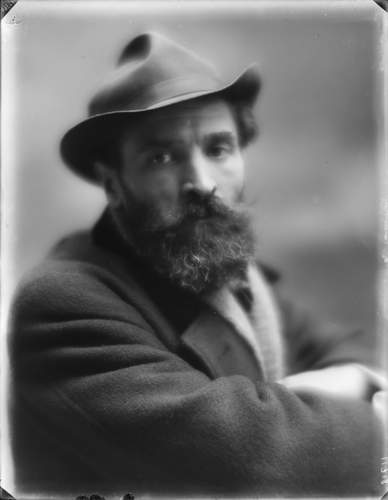

Pèa, Enrico

Scrittore italiano (Seravezza 1881 - Forte dei Marmi 1958). Dopo i primi lavori di poesia e di teatro (una poesia descrittiva e narrativa, con echi dannunziani, evidenti nella sensuale ricerca di risalto verbale e di vocaboli rari e ricordi pascoliani, palesi nell'attenzione alle cose e al paesaggio agresti), P. si è affermato come narratore attratto dal gusto per l'intrigo e il peccato, delineando, nelle sue opere, figure di umile condizione ma dalle travolgenti passioni.

Vita

Da giovane fu marinaio e meccanico, e, emigrato in Egitto, vi dimorò a lungo commerciando. Ha collaborato a molti giornali e periodici, fra i quali La Voce, L'Italia letteraria, Pègaso, Pan, Gazzetta del Popolo e Nuova Antologia.

Opere

Dopo alcuni volumi di versi d'impianto narrativo e descrittivo, con tracce dannunziane (Fole, 1910; Montignoso, 1912; Lo spaventacchio, 1914; poi raccolti in Arie bifolchine, 1943), scrisse testi teatrali (Giuda, 1918; Prime piogge d'ottobre, 1919; Rosa di Sion, 1919, ecc.), nei quali, sotto un eloquio cadenzato e simbolico che ricorda P. Claudel e M. Maeterlinck, già si profilano quelle caratteristiche che saranno poi del narratore: un gusto malizioso per l'intrigo; una voluttuosa tenerezza per la donna e per il peccato, come corrispettivo di un biblico senso del male, di un bisogno di espiazione, di catarsi; un'affettuosa curiosità per le figure di umile condizione ma eccezionali per le passioni, le avventure o le sventure. Tali le figure che nel lungo racconto Moscardino (1922) P. rappresenta non nella continuità logica e psicologica delle vicende, ma in atteggiamenti riassuntivi o allusivi, quasi da parabola, donde un contrasto fra l'aspirazione all'essenzialità e il crudo realismo di certe situazioni, fra l'intenzione costruttiva e il procedimento frammentistico. Tale contrasto si è attenuato nelle successive opere narrative: Il volto santo (1924); Il servitore del diavolo, seguito da La figlioccia, che è forse il suo capolavoro (1931); Il forestiero (1937); La Maremmana (1938); Il trenino dei sassi (1940); Solaio (1941); Lisetta (1946); Malaria di guerra (1947); Zitina (1949); Peccati in piazza (1956). P. raccolse parte dei propri racconti e romanzi in La figlioccia e altre donne (1953); da ricordare anche il volume di memorie Vita in Egitto (1949). Nel 2008, in occasione del cinquantenario della morte, è stato riedito Il Romanzo di Moscardino, costituito di quattro parti (Moscardino, Il volto santo, Magoometto e Il servitore del diavolo) e pubblicato per la prima volta nel 1944, che per la densità narrativa e per l'acuto lirismo si colloca tra i capolavori del Novecento letterario italiano.