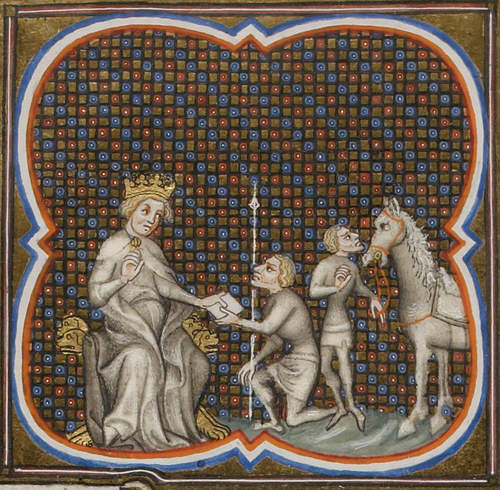

Enrico I di Lusignano re di Cipro

Enciclopedia on line

Figlio (1217-1253) di Ugo I e di Alice di Champagne, successe al padre nel 1218 e fu sotto la reggenza della madre e dello zio Philippe d'Ibelin sino al 1228, quando Federico II, sbarcato a Cipro durante la sua crociata, reclamò per sé la tutela di Enrico. Scoppiò una lunga guerra, in cui Jean d'Ibelin, fratello di Philippe (m. 1228), e il nipote omonimo ebbero il sopravvento sugli imperiali, tanto che il regno di Cipro si sciolse dai legami di vassallaggio verso l'impero. Nel 1246 E. fu investito del potere della Siria, col titolo di signore di Gerusalemme. Nel 1248-49 accompagnò nell'impresa di Damietta Luigi IX di Francia.