Emergenza Lampedusa

Emergenza Lampedusa

Il domino delle rivolte nordafricane ha innescato reazioni a catena, imponenti e tuttora in pieno svolgimento, anche sul terreno migratorio.

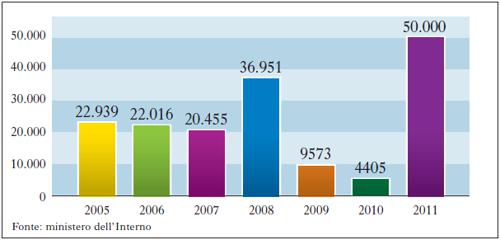

A nord del Mediterraneo, è prevalsa la percezione che fosse l’Europa il fulcro di questa emergenza. Non è così. Da metà gennaio a inizio giugno 2011 dal Nord Africa sono arrivate in Italia, via mare, circa 40.000 persone, di cui oltre 24.000 tunisini e il resto per lo più dell’Africa subsahariana. Si tratta di un numero considerevole, ma non di un picco storico, come quello che venne toccato nel 1999, con 50.000 arrivi dal Kosovo in guerra. Inoltre, gli sbarchi in Sicilia nel 2011 non rappresentano più del 10% dell’ondata totale di profughi che il conflitto in Libia ha spinto verso i paesi vicini: almeno 180.000 fuggitivi hanno trovato rifugio in Tunisia, pochi di meno in Egitto. La piccola repubblica tunisina, pur impegnata in un travagliato processo di ricostruzione nazionale dopo la cacciata di Ben Ali, accoglie ancora oltre 80.000 rifugiati libici, per lo più ospitati da famiglie e comunità locali. Considerato il fatto che si tratta di un paese di 10 milioni di abitanti, è come se l’Italia ricevesse in pochi mesi mezzo milione di persone.

Come sempre, le emergenze rivelano molto di chi le affronta o le subisce, enfatizzandone punti di forza e debolezze.

La cosiddetta ‘primavera araba’, con il suo strascico migratorio, ha messo in evidenza, in primo luogo, quanto sia scarso il potenziale di accoglienza dell’Europa, anche in confronto a paesi ben più poveri e persino di fronte a flussi di persone rispetto alle quali il diritto internazionale impone chiari obblighi di protezione, come quello dei perseguitati africani in fuga dalla Tripolitania.

Il secondo dato impietosamente svelato riguarda la fragilità dell’imponente apparato di controllo sulle migrazioni irregolari e clandestine che l’Europa aveva messo a punto nel corso degli ultimi vent’anni. A fine 2010, la ‘lotta contro l’immigrazione illegale’ sembrava vinta e gli arrivi indesiderati sulle coste europee erano ridotti a poche centinaia di persone. Il problema è che quell’edificio, costoso e complesso, poggiava su fondamenta fragili: in ultima istanza, esso dipendeva infatti dalla disponibilità a cooperare di un pugno di dittatori, che avevano solo l’apparenza dell’incrollabilità. La terza rivelazione che ci viene dalla tempesta che ha investito il mondo arabo riguarda la debolezza dei vincoli di fiducia su cui si fonda la costruzione europea. Tra i grandi progetti europei, Schengen era apparentemente uno dei più riusciti: meno fondamentale dell’euro, ma meno controverso; di minore portata simbolica dell’allargamento a est, ma assai meno costoso. Eppure, sono bastati 20.000 giovani tunisini fuoriusciti da un paese nel caos per mettere il sistema in ginocchio. L’Italia, resa fragile da anni di propaganda sulla fatale minaccia dei ‘clandestini’, non ha saputo governare l’emergenza. O meglio, l’ha saputa gestire bene a livello umanitario, riducendo grandemente il numero – comunque alto – dei morti in mare, ma eludendo la sfida, sul piano politico, con l’espediente dei permessi di soggiorno concessi nella consapevolezza e con l’auspicio dichiarato che i titolari li usassero per proseguire il viaggio verso altri lidi. Il fatto che i partner e le istituzioni europee avessero concesso all’Italia, che custodisce le frontiere esterne in nome e per conto di tutti, una solidarietà poco più che nominale, rappresenta una attenuante solo parziale. La crisi che ne è scaturita nei rapporti con la Francia, breve ma acuta, è stata superata solo sulla base di un’ipotesi di riforma del sistema Schengen, che permetterà di ristabilire i controlli alle frontiere interne ogni volta che flussi anomali suscitino inquietudine. Di un sistema di solidarietà, che permetta di ridistribuire i rifugiati dai paesi periferici di arrivo nel resto dell’Unione (la richiesta iniziale dell’Italia e di altri Stati ‘di frontiera’) non si parla più. Quella solidarietà europea che, sebbene per mero calcolo, i governi hanno messo in campo di fronte al rischio di default greco, qui non è scattata. Forse perché si ha la percezione che il ‘rischio migratorio’ possa essere contenuto più efficacemente all’interno di confini definiti. Forse questo è vero nel breve termine, ma nel lungo periodo le interdipendenze tra europei, anche su questo terreno, sono profonde. Se la ‘fortezza Europa’ rappresenta un modello difficilmente sostenibile, un agglomerato di piccole fortezze è una ricetta sicura per un declino rapido e conflittuale.

Minaccia o risorsa?

L’atteggiamento europeo nei confronti dei profughi in arrivo dall’Africa settentrionale dopo le rivoluzioni del 2011 non è senza precedenti, tutt’altro. Negli anni Trenta, i rifugiati europei in fuga dal nazismo e dal fascismo che si dirigevano verso gli Stati Uniti incontrarono a volte un’accoglienza altrettanto negativa: all’indomani della grande depressione, i nuovi arrivati erano percepiti come sgraditi concorrenti per i pochi posti di lavoro creati da un’economia che si rimetteva in moto con grande fatica. Oltretutto, molti di essi si concentravano in aree relativamente limitate del paese: gran parte degli ebrei tedeschi e austriaci emigrati negli Stati Uniti, per esempio, si stabilirono a New York, e nelle università americane si parlò di ‘invasione europea’ in riferimento al flusso di intellettuali che, ostracizzati dai paesi d’origine, arrivavano negli atenei statunitensi. Tuttavia, i rifugiati europei giunti negli USA si rivelarono ben presto una formidabile risorsa, non una minaccia, per il paese d’accoglienza. L’arrivo di accademici europei spesso di altissimo livello (basti ricordare Enrico Fermi) fu, per esempio, uno dei fattori che permisero alle università statunitensi di acquisire la leadership mondiale. Tra le famiglie ebree tedesche stabilitesi a New York negli anni Trenta, vi era quella di Henry Kissinger, futuro segretario di Stato sotto l’amministrazione Nixon. In tutti i casi la capacità di accogliere un gran numero di immigrati necessitò l’elaborazione di politiche di integrazione non ideologizzate. È dunque auspicabile che i profughi che giungono oggi dal Nord Africa si rivelino anch’essi una risorsa, e non un problema, per i paesi che li accolgono talvolta a malincuore.

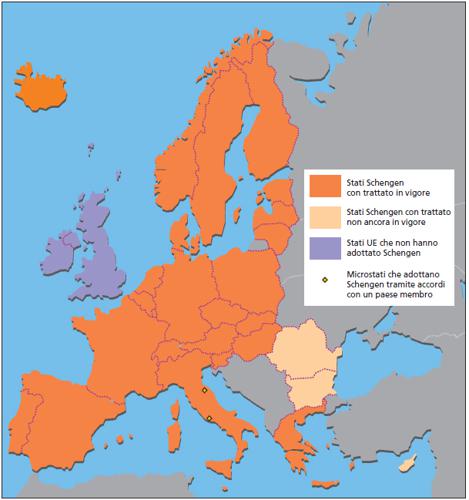

Il trattato di Schengen

Complesso di accordi che intendono favorire la libera circolazione dei cittadini e la lotta alla criminalità organizzata all’interno dell’Unione Europea, mediante l’abbattimento delle frontiere interne tra gli Stati partecipanti e la costituzione di un sistema comune di controllo alle frontiere esterne alla Comunità. Dopo un primo accordo siglato a Schengen nel 1985 da Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi, fu elaborata una Convenzione di attuazione (1990), entrata in vigore nel 1995. Ulteriori accordi hanno permesso l’adesione al sistema degli altri Stati dell’Unione (l’accordo di adesione dell’Italia è del 1990), tranne Regno Unito e Irlanda. Con il trattato di Amsterdam (1997, entrato in vigore nel 1999) le norme e le strutture previste dagli accordi sono state integrate nell’Unione Europea. Dell’area Schengen fanno parte anche tre paesi non aderenti all’Unione (Islanda, Norvegia, Svizzera).

Il libro

Caritas/Migrantes

Immigrazione 2010.

Dossier statistico XX Rapporto sull’immigrazione

Nato agli inizi degli anni Novanta, come prima raccolta organica dei dati statistici sull’immigrazione, suscitò grande interesse perché favoriva una conoscenza del fenomeno migratorio libera da pregiudizi e contrapposizioni partitiche. Una raccolta di dati di grande interesse per conoscere la dimensione del fenomeno.