elettromiografia

elettromiografia

Metodica diagnostica elettrofisiologica che registra l’attività elettrica prodotta dal muscolo durante la sua contrazione. I muscoli scheletrici sono innervati da grosse fibre nervose, che costituiscono i prolungamenti (assoni) dei motoneuroni alfa, situati nelle corna anteriori del midollo spinale. Il punto di contatto dell’assone con il muscolo è detto placca motrice o sinapsi neuromuscolare. L’unità funzionale del muscolo è l’unità motoria (UM), costituita dal motoneurone alfa spinale, dal suo assone e da tutte le fibre muscolari da esso innervate. L’esame elettromiografico rappresenta una valutazione funzionale del potenziale d’azione dell’unità motoria (PUM). Il potenziale d’azione è il potenziale di membrana registrato da una cellula eccitabile quando questa viene attivata, ossia quando in essa insorge o viene condotto un impulso. Il PUM ha una forma bi-trifasica regolare, con durata 5÷11 ms e ampiezza 300÷1.000 µV. Nella pratica clinica, l’esame elettromiografico (EMG) può essere considerato un’estensione dell’esame obiettivo neurologico in quanto è quest’ultimo che orienta il tipo di EMG e la sede anatomica da esplorare. Nel più recente uso, l’e. comprende l’insieme delle metodiche elettrofisiologiche impiegate per valutare il sistema nervoso periferico (radice nervosa, plesso nervoso, nervo periferico, placca neuromuscolare, muscoli), compreso pertanto anche l’esame elettroneurografico (ENG), che studia la velocità di conduzione nervosa periferica.

L’esame elettromiografico

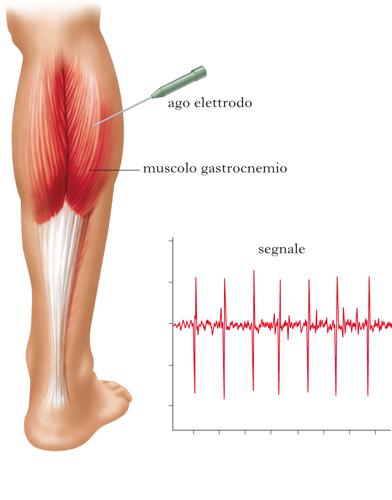

La registrazione elettromiografica avviene mediante l’inserimento nel ventre muscolare di un ago-elettrodo. I segnali elettrici acquisiti mediante l’ago elettrodo vengono visualizzati in tempo reale previa amplificazione direttamente su monitor e, contemporaneamente, amplificati e diffusi tramite altoparlante sotto forma di caratteristici rumori. Le apparecchiature di cui si avvale l’e. sono pertanto rappresentate da elettrodi, siano essi ad ago (quelli di regola usati nella routine clinica, classificati in monopolari, coassiali o bipolari) o di superficie, e da un elettromiografo, composto da amplificatori, monitor, sistemi di registrazione del segnale e altoparlanti. L’EMG si snoda in varie tappe volte a valutare la presenza o meno di attività elettrica spontanea in condizione di riposo, la morfologia dei PUM e il tipo di reclutamento muscolare. Si studia pertanto prima il muscolo in condizioni di riposo e poi si valuta l’attività muscolare volontaria.

Le tappe possono essere così distinte: studio dell’attività di inserzione, studio dell’attività elettrica a riposo, analisi della morfologia dei PUM, e valutazione del tipo di reclutamento muscolare e della distribuzione delle eventuali anormalità. Allo stato di riposo il muscolo sano è silente, ossia non presenta alcuna attività elettrica. Talora si possono osservare sporadici PUM dovuti a incompleto rilasciamento muscolare o piccoli potenziali aritmici quando la punta dell’ago-elettrodo è posizionata in prossimità della placca neuromuscolare. Durante la contrazione volontaria non massimale, si cerca di mettere a fuoco l’UM muovendo lentamente l’ago nel ventre muscolare e cercando di registrare i PUM con la massima ampiezza e la morfologia più costante nel tempo; i PUM si caratterizzano infatti per tre parametri fondamentali: ampiezza, durata e morfologia. Successivamente, si passa allo studio del reclutamento muscolare durante sforzo muscolare via via crescente e si possono distinguere tre tipi di pattern di contrazione volontaria: singole oscillazioni, transizione (intermedio), interferenza. Nel muscolo normale, per sommazione spazio-temporale, durante la contrazione massimale i singoli PUM non sono più distinguibili e il tracciato viene definito d’interferenza. Un quadro viene detto di singole oscillazioni quando il numero dei PUM è scarso e non si verifica sommazione spazio-temporale. Tra questi due pattern estremi vi sono diversi gradi di reclutamento, detti di transizione (povero o ricco).

Alterazioni elettromiografiche

Le alterazioni elettromiografiche che si possono riscontrare possono consistere in segni elettrici di denervazione, ossia potenziali elettrici spontanei, quali potenziali di fibrillazione e potenziali di fascicolazione. Altre alterazioni possono riguardare il reclutamento muscolare. Nelle lesioni miogeniche (polimiositi e miotonia), l’ampiezza dei potenziali d’unità motoria è diminuita in modo rilevante e il quadro di reclutamento delle unità motorie è precoce. Nelle sofferenze muscolari neurogene, in cui si verifica la perdita di alcune o di molte unità motorie, si riscontra un quadro di singole oscillazioni intermedio in corso di massima contrazione muscolare. Una particolare metodica elettromiografica è l’EMG di singola fibra muscolare, che studia i tempi di contrazione di due singole fibre muscolari all’interno della stessa unità motoria. In modo particolare valuta il jitter, ossia la differenza media di tempo tra gli intervalli interpotenziali consecutivi (valori normali 10 e 50 µs). Tale metodica è impiegata per valutare la presenza di alterazioni nella trasmissione neuromuscolare e trova particolare applicazione nello studio delle patologie della placca neuromuscolare, per es., la miastenia gravis, per la diagnosi della quale l’e. di singola fibra è considerata più sensibile della stimolazione nervosa ripetitiva.