EGITTO

Egitto

(XIII, p. 537; App. I, p. 542; II, i, p. 819; III, i, p. 511; IV, i, p. 645; V, ii, p. 38)

di Anna Bordoni

Popolazione

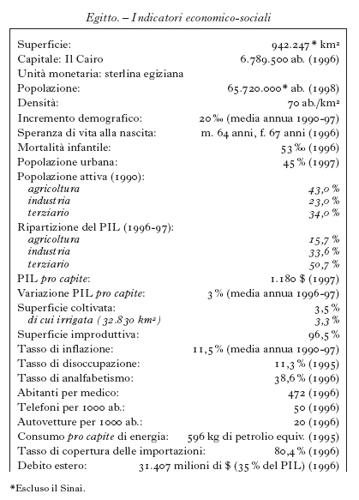

La popolazione ha registrato un elevatissimo incremento, per cui gli abitanti che erano 48.254.200 al censimento del 1986 sono saliti in un decennio del 24,8% (65.720.000 ab. a una stima del 1998), secondo una tendenza già delineatasi negli anni precedenti (+26% tra il 1976 e il 1986). A determinare questo incremento galoppante è stata quasi unicamente la componente naturale, con un tasso di natalità ancora molto alto (29,7‰ nel 1994, ma era 38,8‰ nel 1987), cui fa riscontro una mortalità scesa al 7,2‰. Questa situazione di sovraccarico demografico ha fatto dell'E. un paese di emigrazione; soprattutto nel corso degli anni Settanta, si sono avute cospicue correnti di manodopera dirette verso paesi vicino-orientali ed europei. Tale fenomeno ha registrato un'inversione di tendenza a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta, a causa delle difficoltà degli Stati arabi produttori di petrolio, e più ancora nei primi anni Novanta, in seguito all'invasione irachena del Kuwait, per cui molti emigrati sono stati costretti a rimpatriare (ma nel 1997 erano ancora 2,3 milioni gli egiziani che lavoravano all'estero).

La densità media di 70 ab./km² è assai poco significativa. In realtà la popolazione si addensa nella valle e nel delta del Nilo (e in alcune oasi) la densità rapportata a tale spazio sale a oltre 1000 ab./km², valore tra i più alti del mondo. La popolazione urbana, soprattutto quella dell'immenso agglomerato del Cairo, è andata crescendo - negli ultimi decenni - a un ritmo molto sostenuto per una serie di fattori concomitanti: il forte incremento naturale, l'abbandono delle campagne, l'esodo dal Sinai e dalla fascia del Canale di Suez occupati dagli israeliani, la fine dei lavori per la diga alta di Assuan, che avevano richiamato da diverse aree rurali manodopera poi riversatasi nelle maggiori città. Notevolissima è stata l'espansione del Cairo, che al censimento del 1996 contava 6.789.500 ab. nella città vera e propria e oltre 16 milioni nell'intera agglomerazione urbana, e di Alessandria, che ha superato i 3,3 milioni di abitanti.

Condizioni economiche

Con un reddito medio pro capite di 1180 dollari annui, l'E. rientra nel novero dei paesi poveri, peraltro con poche prospettive di sviluppo, in quanto gravato dalla fortissima pressione demografica, dalla scarsità delle risorse naturali, a cui si aggiungono i problemi economici legati ai fermenti integralisti. Gli anni Ottanta sono stati segnati da un lento ma costante declino economico, in larga parte dovuto al ribasso dei prezzi petroliferi sui mercati internazionali e al rigido dominio del settore pubblico. I principali indicatori macroeconomici sono divenuti sempre più negativi: la bilancia dei pagamenti registrava un cronico disavanzo, il debito estero alla fine del 1989 aveva quasi raggiunto i 40 miliardi di dollari, il tasso di disoccupazione si aggirava tra il 20 e il 22% della forza lavoro, l'inflazione, che nel periodo 1980-89 si era mantenuta mediamente intorno all'11%, saliva a circa il 25% nel 1990. Nel 1991 il governo ha introdotto un severo programma di riforme economiche, con una larga apertura al settore privato e una contestuale riduzione delle imprese pubbliche, e già alla metà del decennio si sono avuti alcuni risultati positivi: la crescita, nel 1995, è stata del 2,4%, il deficit di bilancio rispetto al PIL si è stabilizzato intorno al 2,6%, l'inflazione ha segnato un ribasso; gli aiuti statunitensi, che da anni costituiscono un considerevole sostegno all'economia egiziana, si sono mantenuti sui 2,1 miliardi di dollari, 1,2 dei quali di aiuti militari (dopo Israele, l'E. è il secondo paese beneficiario dell'aiuto americano nel mondo).

Per quanto riguarda i diversi settori produttivi, l'agricoltura fornisce circa il 16% del PIL (1995), occupa poco più del 40% della popolazione attiva e contribuisce in larga misura alle esportazioni. Cresce la produzione (+3% nel 1995), ma solo grazie al miglioramento dei rendimenti, in quanto l'aumento di terreno agricolo, negli ultimi anni, è stato assai modesto. Tra le colture destinate al fabbisogno interno primeggiano i cereali (frumento, mais e riso), mentre tra le colture commerciali è il cotone a mantenere un ruolo di primo piano, anche se la superficie a esso destinata si è contratta notevolmente (425.000 ha nel 1985, 298.000 nel 1995), come pure si sono contratti i raccolti, oggi inferiori alla richiesta estera. Sempre di scarso rilievo economico allevamento e pesca.

La produzione di petrolio, esportata per quasi due terzi, ha compiuto un notevole balzo in avanti, passando dai 7,4 milioni di t del 1974 ai 46 milioni di t del 1996, grazie alla restituzione (1975) da parte israeliana di alcuni campi del Sinai, nonché grazie all'apporto di tecnologie estere e alla scoperta di nuovi giacimenti nel Deserto Occidentale e (off-shore) nel Golfo di Suez. Buone prospettive presenta il gas naturale (12.233 milioni di m³ nel 1995), mentre tra le altre risorse del sottosuolo rivestono una certa importanza anche i minerali di ferro e i fosfati, questi ultimi in parte esportati, in parte utilizzati nell'industria nazionale dei fertilizzanti.

Le attività manifatturiere sono piuttosto diversificate, ma con una netta prevalenza del comparto agroalimentare (25% del valore aggiunto industriale), seguito dal tessile, che tuttavia è in regresso (rappresenta oggi il 17% del valore aggiunto industriale contro il 35% nel 1970), e dal chimico.

A partire dagli anni Ottanta il turismo si è rivelato uno dei settori più dinamici dell'economia egiziana, in grado di assicurare buone entrate di valuta estera, ma - negli ultimi anni - un ulteriore sviluppo del settore è stato compromesso dagli attentati degli integralisti islamici contro gli stranieri. Il passivo della bilancia commerciale è in aumento e nel 1996 ha raggiunto i 9480 milioni di dollari; gli Stati Uniti rappresentano la principale fonte delle importazioni (20%) e il maggiore mercato di esportazione (13%).

bibliografia

G. Stauth, Remigration. Households, consumer styles and cultural transformation. An approach to the study of rural change in Egypt, in Actes du II séminaire universitaire tunisino-allemand, Tunis 19-26 octobre 1989, in Cahiers du CERES (Centre d'études et de recherche économique et sociale), Série Sociologie, 1991, 18, pp. 91-113.

L'économie egyptienne. Libéralisation et insertion dans le marché mondial, éd. J. Blin, Paris 1993.

World Bank, Arab Republic of Egypt. An agricultural strategy for the 1990s, Washington (D.C.) 1993.

F.A. Hassan, Climatic change, Nile floods and civilization, in Nature and resources, 1998, 2, pp. 34-40.

Storia

di Guido Valabrega

La situazione determinatasi con l'avvio dei negoziati tra Arabi e Israeliani, sotto l'egida statunitense, favorì l'assunzione, da parte dell'E., del ruolo di mediazione nell'area. In particolare, il Cairo, valendosi della pace con Israele, per un verso, e degli specifici legami di Y. ῾Arāfāt con la realtà egiziana, per un altro, poté proporsi come importante punto di riferimento per quello che avrebbe dovuto essere il nuovo assetto complessivo dello scacchiere. Tale orientamento era confortato dalla convergenza ormai consolidata con gli Stati Uniti. Il ruolo dell'E. si può, dunque, riassumere nel duplice impegno a smussare i contrasti tra Arabi e Israeliani e tra Washington e il Vicino Oriente.

In questo ambito sono da ricordare gli incontri che avvennero tra il presidente Ḥ. Mubārak e l'israeliano I. Rabin il 21 luglio 1992 al Cairo e il 14 aprile 1993 a Ismailia, preceduto quest'ultimo da una visita, il 6 aprile, di Mubārak alla Casa Bianca. D'altro canto, sul piano interno l'E. era impegnato a cercare di consolidare le proprie strutture economiche (inizio della bonifica della regione del Halaib nel maggio 1993) e politiche, pur nella persistente carenza d'un autentico sviluppo democratico (il 24 ott. 1993 le elezioni presidenziali confermarono Mubārak con il 96% dei suffragi e ῾A. Ṣidqī poté dare vita al suo terzo ministero). Gli sforzi per favorire sviluppi positivi nei rapporti interregionali continuarono, comunque, intensi: nel settembre 1994 fu ospitata al Cairo la iii Conferenza mondiale dell'ONU sulla popolazione, che vide un dibattito dai vasti echi su aborto, contraccezione e libertà della donna; da segnalare, inoltre, l'incontro di Alessandria con i capi di Stato di Siria e Arabia Saudita sul processo di pace con Israele (28-29 dic. 1994) e il vertice del Cairo tra E., Israele, Palestina e Giordania (2 febbr. 1995), per avviare la collaborazione contro l'integralismo e il terrorismo.

In effetti il problema della violenza terroristica da anni si presentava in E. in termini drammatici, con una spirale di azioni omicide promosse dai gruppi estremistici alle quali facevano riscontro le repressioni poliziesche. Cresciuta specialmente nelle regioni dell'Alto E., più arretrate e dove il controllo era reso difficile dalle peculiarità geografiche, l'ondata dell'estremismo d'impronta islamica si era diffusa un po' ovunque, trovando possibilità di radicamento soprattutto nella periferia della capitale. Tra le cause del profondo disagio di alcune cerchie si possono annoverare il malessere economico, il venir meno dei valori tradizionali, l'intolleranza fanatica per atteggiamenti giudicati paganeggianti. Tra i gesti di violenza più clamorosi si rammentano il fallito attentato a Mubārak ad Addìs Abebà, ove si era recato il 26 giugno 1995 per il vertice dell'OUA (Organisation de l'Unité Africaine), con uno strascico di indagini e accuse, e l'uccisione al Cairo di 17 turisti greci (18 aprile 1996). Nel 1997, oltre agli attentati contro intellettuali, esponenti copti e delle forze di sicurezza, proseguirono quelli contro i turisti stranieri, nonostante il governo avesse risposto all'ondata di violenza prorogando di tre anni (23 febbr. 1997) lo stato di emergenza già in vigore: il 18 settembre vi furono dieci vittime per un'azione davanti al Museo del Cairo e il 17 novembre si arrivò al grave attentato a Luxor, dove perirono 68 turisti.

Molteplici e nel complesso contraddittori furono i tentativi di spiegare e arginare il fenomeno. Si tentò di individuare le organizzazioni clandestine considerate responsabili: secondo l'ipotesi più probabile dietro le violenze c'erano sostanzialmente due gruppi, al-Ǧamā῾a al-Islāmiyya, o Gruppo islamico, e al-Damār wa 'l-taḥrīb ("Distruzione e sabotaggio"), forse derivato dal primo. Si insistette nel preservare l'ordine costituzionale con la tornata elettorale del 29 novembre e 6 dicembre 1995 (ma restano pesanti gli interrogativi sulla piena correttezza di tale consultazione), che rinnovò l'Assemblea nazionale confermando la maggioranza assoluta dei deputati al Partito nazionale democratico al potere. A ciò fece seguito la designazione quale primo ministro di Kamāl al-Ǧanzūrī (3 gennaio 1996). Gli obiettivi principali del nuovo esecutivo furono il rilancio dell'economia e la lotta al terrorismo, cui corrispose anche un'accentuazione della politica repressiva nei confronti delle forze di opposizione. Da segnalare, inoltre, l'adesione egiziana all'iniziativa promossa da B. Clinton con la conferenza a Šarm al-Šayh̠ (13 novembre 1996), alla quale parteciparono 29 capi di stato e di governo, per un impegno congiunto contro il terrorismo. Nel corso del 1998 venne inasprita la censura sulla stampa e nel maggio 1999 fu approvata una legge, fortemente contestata dalle opposizioni, che conferiva al governo il potere di controllare l'attività delle associazioni che si occupavano della tutela dei diritti umani.

bibliografia

G.A. Amin, Egypt's economic predicament, Leiden-New York 1995.

M. Hala, I movimenti islamisti sotto Mubarak, in Il dilemma dell'Islam, a cura di L. Guazzone, Milano 1995.

B. Lia, The society of Muslim Brothers in Egypt, Reading 1997.

M. Emiliani, Faraoni e turbanti. La questione islamista nei paesi arabi, in il Mulino, 1998, pp. 353-66.

E. Farahian, L'Egitto dopo l'attentato di Luxor, in La civiltà cattolica, 1998, quaderno 3544.