Economia e società tra legale e illegale

Economia e società tra legale e illegale

Temi e coordinate dell’analisi

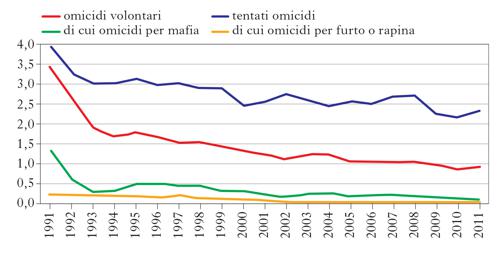

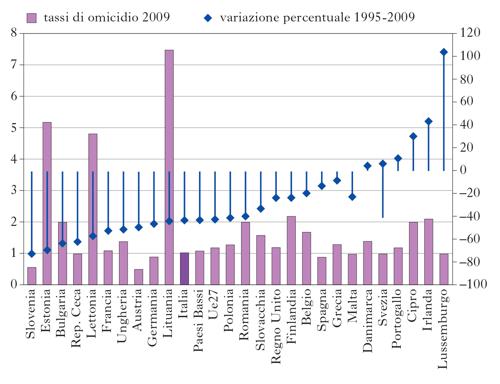

L’illegalità è uno dei fattori che più incidono sui processi di sviluppo economico, sui livelli di coesione sociale e sulla qualità della democrazia. Fa parte di quell’insieme di vincoli e di resistenze che creano inefficienza economica, disuguaglianze sociali e territoriali, distorsioni ed effetti perversi nella produzione di beni per la collettività. In questa prospettiva, la presenza di una vasta area di illegalità diffusa e di economia criminale viene considerata come una delle più rilevanti specificità dell’Italia in confronto agli altri Paesi del mondo occidentale: una peculiarità che contribuirebbe a spiegare il ritardo della modernizzazione italiana e che viene spesso richiamata come chiave di lettura per rappresentare una situazione di modernizzazione ‘incompiuta’, ‘bloccata’ o – meglio ancora – ‘disuguale’; di essa vengono sottolineati «gli squilibri […], le disuguaglianze tra diversi settori della società e i differenti ritmi di cambiamento nelle diverse aree del paese» e, più precisamente, «il divario tra sviluppo socio-economico e cambiamento istituzionale e culturale» (A. Martinelli, A.M. Chiesi, La società italiana, 2002, p. 22). La storia italiana appare dunque caratterizzata dalla coesistenza di una serie di dicotomie e linee di frattura, tra le quali compare quasi sempre quella tra le sfere della legalità e dell’illegalità: un dualismo che genererebbe una distinzione tra una società che avanza lungo la linea dello sviluppo e un’altra che resta indietro. In questa ottica, l’illegalità è vista sovente come una delle componenti di una sorta di tara originaria, ereditata dal passato, che avrebbe impedito o, comunque, ritardato e distorto la modernizzazione del nostro Paese. Essa sarebbe dunque un’anomalia che produce effetti di lungo periodo e a largo raggio. A ben vedere, tuttavia, l’Italia non si distingue per livelli eccezionali di delittuosità rispetto alla maggior parte dei Paesi occidentali. I tassi dei principali reati non si discostano in modo significativo dalla media europea, anzi in alcuni casi sono nettamente inferiori. Considerando delitti di particolare gravità, come gli omicidi e i tentati omicidi, la situazione appare in miglioramento negli ultimi anni. Dopo il picco registrato nel 1991, il numero di omicidi è infatti diminuito in modo consistente, arrivando nel 2011 a un tasso pari a 0,9 per 100.000 abitanti (era 3,4 nel 1991), e una tendenza analoga si osserva anche per i tentati omicidi (fig. 1). Nello stesso periodo gli omicidi sono diminuiti anche nell’Unione Europea a 27, passando da una media di 2,1 per 100.000 abitanti nel 1995 a una media di 1,2 nel 2009, un valore comunque superiore a quello italiano (fig. 2). Il numero di omicidi continua a essere più alto non solo nei Paesi dell’Europa dell’Est, ma anche in Francia, Regno Unito, Olanda e Portogallo, e ancor più in Danimarca, Belgio, Irlanda e Finlandia.

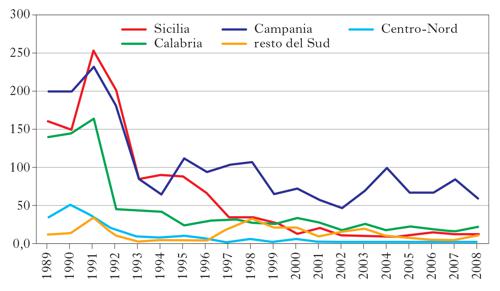

I valori assoluti non riescono però a dare conto di alcune specificità che, in prospettiva storica, rendono il quadro italiano complesso e preoccupante. Fino a un recente passato, la differenza più rilevante tra l’Italia e gli altri Paesi europei era data dal numero straordinariamente elevato di omicidi imputabili alla criminalità organizzata di tipo mafioso, che non solo incidevano fortemente sul totale ma risultavano in grandissima parte concentrati nelle regioni di insediamento tradizionale delle mafie. Basti pensare che nel picco del 1991 furono ben 700 gli omicidi riconducibili alle organizzazioni mafiose (Ministero dell’Interno, Rapporto sulla criminalità in Italia. Analisi, prevenzione, contrasto, 2006). Allargando il quadro temporale, secondo alcune stime nel periodo 1975-92 il numero totale di morti per mafia oscillerebbe tra i 5000 e i 6000 (S. Lupo, Antipartiti. Il mito della nuova politica nella storia della Repubblica (prima, seconda e terza), 2013, p. 170), secondo altre, negli anni fra il 1981 e il 1993, considerando soltanto le province della Sicilia e quelle di Reggio Calabria e Napoli, le vittime di omicidio per cause di mafia sarebbero state superiori a 7000 (E. Deaglio, Patria. 1978-2008, 2009, p. 405). Si tratta senza dubbio di cifre impressionanti, che non hanno eguali nel mondo occidentale, forse comparabili soltanto con situazioni di ‘guerra civile’. Dal 1992 in poi, dopo le stragi mafiose che causarono la morte dei magistrati Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e delle loro scorte, a cui seguì una forte offensiva repressiva da parte degli apparati di contrasto, anche gli omicidi di mafia diminuiscono drasticamente, raggiungendo valori minimi a partire dal principio degli anni Duemila, fatta eccezione per quelli consumati in Campania (fig. 3).

Comunque sia, non è soltanto la quantità di delitti, neppure di quelli più gravi e violenti, a fare la differenza tra l’Italia e gli altri Paesi europei. La peculiarità italiana, infatti, non si rileva in modo netto dalle statistiche sulla delittuosità, va piuttosto rintracciata sul piano qualitativo, allargando e al tempo stesso precisando il campo di osservazione. Un primo tratto distintivo del nostro Paese è dato dalla diffusione di una gamma ampia e assai eterogenea di fenomeni che si manifestano non solo nell’ambito della criminalità e dell’illegalità esplicita, ma che si sviluppano anche attraverso processi di ibridazione e commistione tra sfera legale e illegale. Ne emerge un quadro caratterizzato da gradi diversi di illegalità e da differenti livelli di accettazione sociale di condotte e attività borderline. La fenomenologia a cui è possibile fare riferimento riguarda principalmente: l’economia sommersa, il lavoro nero, l’evasione fiscale, l’abusivismo e l’illegalità ambientale, la criminalità organizzata di tipo mafioso, la corruzione politica e amministrativa, la criminalità economica e dei ‘colletti bianchi’. Sono questi i fronti su cui l’Italia mostra una situazione peculiare rispetto alla gran parte dei Paesi occidentali, soprattutto per quanto riguarda la persistenza e la pervasività di questi fenomeni nel tessuto economico e sociale, nonché per gli intrecci e le interdipendenze che spesso li tengono insieme. Un secondo tratto distintivo è dato dal fatto che questi fenomeni presentano un’intensità variabile su diversi piani: innanzitutto su quello geografico, con differenze marcate a livello territoriale (come mostrano, per es., i dati sugli omicidi di mafia), ma anche su quello economico, a seconda del settore di attività, e su quello sociale, interessando trasversalmente gruppi, ceti e categorie professionali. Un altro tratto distintivo, che costituisce una sorta di frame a cui possono essere ricondotti i fenomeni ora presentati, riguarda ciò che in questo contributo definiremo la questione delle regole, vale a dire una ‘crisi normativa’ che impedisce di riconoscere le regole, di seguirle, o di produrne in coerenza con criteri universali (Donolo 2011, p. 7). Tale questione sarà messa puntualmente a fuoco nel paragrafo successivo; ci limitiamo qui a premettere che il tema fa riferimento a una scarsa credenza e fiducia nella legalità (Sapelli 1994), rafforzata a sua volta da una diffusa tolleranza nei confronti di chi non segue le norme, riesce ad aggirarle e anche a manipolarle a proprio vantaggio: «una cultura delle regole debole e opportunistica rinvia al fatto che le regole non sono credute, e prima ancora, spesso, non sono conosciute […], e comunque ritenute un onere e un vincolo» (Donolo 2011, p. 54). Tutto questo su uno «sfondo condiviso di pratiche sociali ostili alle regole»: una situazione in cui l’offerta politica di regole è carente, in ogni caso sempre in ritardo oppure di tipo emergenziale, ma anche la domanda di regole è scarsa, fatta eccezione per quelle finalizzate a proteggere interessi corporativi (p. 55). Ulteriore peculiarità, strettamente connessa alle precedenti, è infatti la tendenza ad appropriarsi di risorse e beni pubblici per fini privati: un orientamento che, al di là delle sanzioni giudiziarie, non sempre tempestive ed efficaci, il più delle volte non è sufficientemente stigmatizzato a livello sociale e morale. Detto in altri termini, spesso condotte illegali o al limite della legalità in campo economico e politico, anziché essere discriminate e suscitare una reazione di rigetto, sono accettate e riconosciute come appropriate, quindi legittimate sul piano culturale e sociale.

Abbiamo così delineato alcuni aspetti fondativi dei temi che indagheremo – in modo selettivo – nel presente contributo. Prima di delineare la struttura del capitolo, è d’obbligo un’ultima premessa riguardo alla scelta di campo. Il tema delle regole si presta a essere declinato in due modi diversi, con il focus rivolto ora alle condotte degli attori singoli, ora alle variabili strutturali (L. Sciolla, La sfida dei valori. Rispetto delle regole e rispetto dei diritti in Italia, 2004). Al netto di queste distinzioni, si tratta comunque di un fenomeno sociale complesso, che non ammette scorciatoie. Se in Italia politica, economia e società entrano in frizione producendo spazi di informalità, se non di vera e propria illegalità, siamo di fronte a un fenomeno socialmente costruito nello spazio e nel tempo. Pertanto, esso non può essere semplicisticamente compreso invocando il moloch dell’ethos degli italiani. Viceversa, si tratta di ricostruire come abbiano preso forma assetti differenziati a livello territoriale, che hanno spesso combinato dinamismo nella sfera privata con orientamento al free riding (ovvero il comportamento di chi ‘viaggia senza biglietto’, usufruendo di un bene senza contribuirvi) in quella pubblica (Trigilia 1995).

Focalizzando l’attenzione principalmente sui processi economici, il presente saggio propone come prima cosa un approfondimento della questione della legalità e delle regole, a cui segue una preliminare ricostruzione della distribuzione nel territorio della penisola di sviluppo e di coesione sociale. Ancorché questi ultimi due concetti non siano centrali nel capitolo, forniscono un’immagine sintetica di alcune differenze salienti all’interno del Paese. In modo analogo, si proverà in seguito a delineare un ritratto della distribuzione territoriale di alcune dimensioni rilevanti dell’economia ‘non osservata’, individuando alcuni aspetti significativi dell’economia sommersa, illegale e propriamente criminale. L’ultima parte del capitolo, di taglio più analitico, affronterà la questione mercato-Stato-politica cercando di fare emergere la tesi secondo cui una certa tolleranza verso comportamenti economici di tipo informale e/o illegale ha costituito: 1) una delle componenti del compromesso che ha garantito mobilità sociale e dinamismo economico, producendo tuttavia ingenti costi sociali e politici (Ceto medio. Come e perché occuparsene, a cura di A. Bagnasco, 2008); 2) una leva del consenso politico e un fattore che ha calmierato il conflitto sociale, in particolare nelle zone economicamente meno vitali del Paese; 3) un elemento fondamentale di un capitalismo basato su orientamenti acquisitivi di tipo politico e non di mercato, che è sfociato in alcuni contesti in un ‘capitalismo politico-criminale’ (P. Asso, C. Trigilia, Mafie ed economie locali, in Alleanze nell’ombra, 2011, p. XXI) e, più diffusamente, in un ‘affarismo’ come modello di political economy (Donolo 2011, p. 94). Le questioni e i temi affrontati sono dunque riconducibili – questa la nostra tesi di fondo – a un quadro esplicativo che chiama in causa al tempo stesso sia le scelte di regolazione sia le pratiche di rappresentanza degli interessi.

Un Paese senza regole?

La crisi finanziaria iniziata nel 2008 ha avuto sull’Italia un effetto deflagrante, evidenziando, a tratti in modo parossistico, una serie di nodi irrisolti. Innanzitutto, la grande estensione del debito pubblico ha costituito la precondizione perché le turbolenze sui titoli di Stato avessero conseguenze gravi. Queste dinamiche, giunte al culmine nell’estate del 2011, non sono state peraltro contrastate da un’azione di governo efficace. Inoltre, la crisi si è dimostrata un mostro a più facce, che ha interessato anche l’economia reale: livelli di produttività bassi, ritmi di ripresa inferiori a quelli medi dell’Unione Europea, tassi di disoccupazione giovanile elevati sono gli indicatori di una realtà in forte stallo. A questi vanno poi aggiunti i malanni della politica, oggetto di una sfiducia crescente e segnata da un’incapacità cronica a rinnovarsi e a favorire processi di selezione virtuosi. Non dimentichiamo, infine, gli effetti della crisi sulla stratificazione sociale: le diseguaglianze di reddito aumentano, avvicinando l’Italia al polo dei capitalismi anglosassoni, in assenza però di alcuni tratti virtuosi di quei modelli, quali l’elevata competitività e i consistenti standard di innovazione economica.

In una parola, molti osservatori guardano l’Italia pensando che sia oggetto di un processo di declino, forse non irreversibile, ma comunque ben innestato in una serie di lacune strutturali. In questa prospettiva, la crisi finanziaria sarebbe stata uno shock esogeno che ha svolto la funzione di acceleratore e moltiplicatore di dinamiche già in atto e rimaste in parte latenti.

Se si accetta questa diagnosi, ovvero che il paziente – fuor di metafora, l’Italia – soffre di una malattia degenerativa che può essere letale – espressamente, il declino socioeconomico –, allora ci si deve confrontare con il tentativo di identificarne l’origine. Il tema è scivoloso e oggetto di interesse ricorrente da parte di studiosi delle diverse scienze sociali. Storici e politologi si sono interrogati sui momenti di frattura nelle vicende recenti della Repubblica italiana, ovvero quando si sarebbe arrestata la crescita virtuosa conosciuta negli anni del miracolo economico, soppiantata da un atteggiamento predatorio verso il bene pubblico (Crainz 2012). Economisti e sociologi indagano le precipue difficoltà di un modello di capitalismo sofferente di fronte alla competizione globale, in quanto fortemente esposto alla concorrenza di costo dei Paesi in via di sviluppo e inerte di fronte ai processi di innovazione economica. Va da sé che – riprendendo la metafora epidemiologica – identificare la causa ultima di tale patologia è pressoché impossibile, ammesso che esista. Più realistico è pensare che operi un combinato di fattori, che si innestano su un contesto recettivo. Non è quindi un caso che le concrete spiegazioni avanzate dagli studiosi siano differenziate, anche se non mancano alcuni denominatori comuni. Al di là delle differenze, pare che – in estrema sintesi – un fattore usualmente evocato riguarda l’effetto negativo che avrebbe un certo disprezzo delle regole. Si tratta ovviamente di un’espressione di senso comune, che fa riferimento a un’ampia fenomenologia che concerne la sfera della politica, dell’economia, nonché quell’insieme di atteggiamenti e comportamenti – che si ritengono più diffusi tra gli italiani che nel resto d’Europa – contraddistinti da un orientamento al breve periodo e all’interesse individuale. In questa prospettiva, più che un vero e proprio fattore fondativo del malessere del Paese, la questione delle regole appare come un motivo centrale in alcune indagini sulle problematiche italiane: una famiglia di interpretazioni che, con differenti sfumature, pongono quest’ultima tematica al centro delle loro analisi. Vediamo di fare ordine.

In questa sede non è necessario sviluppare una disamina approfondita del concetto di regola, basterà identificare alcune coordinate funzionali all’analisi che svilupperemo nelle prossime pagine. Normalmente se ne propone in sociologia una definizione più ampia di quella comune, che distingue due tipi: regolative e costitutive. Le prime sono quelle che determinano ciò che è prescritto e ciò che, viceversa, è proscritto, dando indicazioni vincolanti a cui corrispondono, in caso di trasgressione, sanzioni formali. Le seconde, per contro, riguardano le modalità con cui si considera appropriato svolgere determinate azioni o adempiere a determinati compiti. In altri termini, si tratta di una serie di codici a cui ci si conforma, anche in assenza di sanzioni formali, per pressioni esercitate dai propri orientamenti normativi o perché è ritenuto corretto da parte di un gruppo sociale a cui si aderisce. Con riferimento a quest’ultimo aspetto è evidente che assumere un comportamento ritenuto inopportuno all’interno di un gruppo sociale può compromettere la reputazione, mettendo al limite a rischio l’appartenenza al gruppo medesimo.

Il presente saggio si propone di sviluppare entrambi i registri di analisi evocati – regolativo e costitutivo – essendo parimenti centrali nella questione delle regole. Chiariamo con un esempio. Se un politico commette un illecito nell’esercizio delle sue funzioni, viola una regola regolativa. Può però verificarsi anche la circostanza in cui, in assenza di un illecito, un uomo politico faccia leva sulla sua capacità di influenza per fare ottenere un determinato beneficio a una persona collocata nella sua rete relazionale. La vicenda può anche non costituire un illecito, ma essere oggetto di una sanzione sociale che compromette la credibilità del politico interessato, fino a minacciarne la carriera. I circuiti in cui possono circolare questi tipi di incentivi e sanzioni negative sono principalmente due: l’opinione pubblica e la cerchia di riferimento a cui aderisce il politico. Si tratta apparentemente di concetti astratti, ma che aiutano a chiarire due aspetti centrali nel discorso pubblico sulla questione delle regole, per come esso si sviluppa nel nostro Paese: 1) la considerevole diffusione di malaffare e corruzione; 2) la crescente difficoltà a regolare in modo efficace i processi economici e a mettere in squadra i rapporti tra Stato, mercato e politica. Un’idea, quest’ultima, che rinvia al concetto di organizzazione sociale, ovvero al processo di tessitura che emerge dall’interazione tra attori individuali e collettivi collocati in contesti definiti da regole sociali, culturali e istituzionali. Ancora una volta, siamo di fronte non tanto a fatti circoscritti quanto a due ‘contenitori tematici’, che rimandano a un’ampia gamma di problematiche e fenomeni.

Con riferimento al primo, si intende in generale quell’insieme di pratiche mediante le quali una minoranza di attori trova un accordo per impadronirsi di beni o per dirottare impropriamente risorse di mercato, che apparterrebbero alla collettività (A. Vannucci, Atlante della corruzione, 2012). Si tratta dunque di scambi occulti che interessano un numero limitato di contraenti. Secondo molti osservatori, tuttavia, il fenomeno ha assunto nel nostro Paese un carattere sistemico (F. Cazzola, Della corruzione. Fisiologia e patologia di un sistema politico, 1988). Pertanto, esso comporta la formazione di reti di relazioni stabili in cui sono collocati politici, funzionari, attori economici che – in funzione di norme non scritte ma di comune accettazione e conoscenza all’interno di quella cerchia – regolano la divisione dei profitti, l’attribuzione di cariche, i processi di carriera, la distribuzione delle tangenti, l’emarginazione di chi non si adegua, l’estromissione degli organi di controllo (Vannucci, cit.).

Il fatto che tale fenomeno nel nostro Paese sia più diffuso che nella media dell’Unione Europea può dipendere da due fattori principali: l’ipertrofia normativa che rende laboriosi i processi decisionali e incrementa i margini di discrezionalità; l’accountability, ovvero la minore efficacia delle sanzioni, in particolare di quelle sociali, e dei costi morali che deve sostenere un individuo coinvolto in vicende di questo tipo (Vannucci, cit.). Altrettanto rilevante sarebbe poi una dilagante ‘confusione di ruoli’ (W. Mapelli, G. Santucci, La democrazia dei corrotti, 2012), che determina una serie di microconflitti di interessi di tipo epidemico (G. Rossi, Il conflitto epidemico, 2003): secondo questa interpretazione un volano della corruzione è costituito dall’elevato numero di decisori a livello locale che assumono su di sé ruoli politici, istituzionali e imprenditoriali (Mapelli, Santucci, La democrazia dei corrotti, cit., p. 24). Al riguardo, una proposta di particolare interesse è quella avanzata da Peter Evans (Embedded autonomy: States and industrial transformation, 1995), che incrocia il grado di embeddedness («radicamento») dei funzionari dello Stato, vale a dire le loro connessioni con la società e l’economia, con il loro grado di autonomia, ovvero la loro capacità di prendere decisioni in modo autosufficiente e di introdurre chiare linee di separazione tra le diverse sfere di potere. La situazione più virtuosa è caratterizzata da un alto livello di embedded autonomy, ovvero di connessioni stabili tra Stato, politica ed economia ma in una situazione di reciproca indipendenza.

Alla luce di queste categorie analitiche, il nostro Paese pare contraddistinto da elevati livelli di embeddedness a cui però non si accompagnano standard di autonomia altrettanto consistenti: una situazione che rischia di deprimere la crescita e lo sviluppo economico, generando altresì un terreno favorevole a pratiche di malaffare (Evans, Embedded autonomy, cit.). A loro volta, queste componenti strutturano il campo di azione dei decisori pubblici secondo una logica contraddistinta da legalità debole (A. La Spina, Mafia, legalità debole e sviluppo del Mezzogiorno, 2005).

Come si sarà notato, già solo riflettendo sul tema della corruzione abbiamo allargato l’ottica di analisi, assumendo implicitamente un punto di vista prossimo a quello della political economy, con cui si osserva come i fattori politici e istituzionali influenzano le attività economiche. Manteniamo questo punto di vista per introdurre la seconda macrotematica evocata, ovvero la difficoltà a regolare i processi economici. Abbiamo già fatto riferimento ad aspetti che riguardano l’outlook negativo dell’economia italiana, da cui si deduceva che il nostro Paese sta mostrando scarsa capacità di adattamento ai vincoli e alle opportunità poste dalla globalizzazione. Con riferimento alla questione delle regole, si può sostenere che una limitazione alle chances di crescita dell’Italia derivi da una serie di fattori, tra cui: un eccesso di pratiche informali, come la bassa fedeltà fiscale e l’elevata incidenza del lavoro nero; la mancanza di trasparenza nelle condizioni di accesso e permanenza nei mercati; il fatto che la criminalità organizzata sia stata capace di costituire in alcune zone del Paese una spessa coltre di area grigia, rendendo opaco lo svolgimento delle attività economiche (Alleanze nell’ombra, 2011); le difficoltà istituzionali e politiche a definire una cornice stabile all’interno della quale prenda forma il gioco economico e la regolazione degli interessi. In relazione a quest’ultimo aspetto, secondo molti osservatori, l’Italia avrebbe prodotto una sorta di compromesso vizioso, al ribasso, contraddistinto da un’elevata normazione, ma scarsamente efficiente. Una situazione che sterilizzerebbe le virtù dell’economia coordinata di mercato, impedendo allo stesso tempo di godere dei benefici di quella non coordinata: vincoli mal posti nel primo caso, mancanza di adeguati gradi alla libertà di azione economica nel secondo.

Alla luce di questo quadro, si parla dell’Italia come di un Paese senza regole e, persino, di una «società senza Stato» (Cassese 2011; cfr. anche S. Cassese, Governare gli italiani. Storia dello Stato, 2014). Alle interpretazioni che enfatizzano la debolezza dello Stato si contrappongono quelle che sottolineano invece un eccesso di Stato, identificabile in particolare nell’espansione della sfera pubblica in economia. Vero è che dopo l’unificazione non fu data la giusta rilevanza ai problemi dell’amministrazione, del sistema giudiziario, dei rapporti tra poteri pubblici e cittadini: «i primi governi unitari si preoccuparono meno dello State building e più della creazione di un mercato, meno della costruzione di un apparato di organi e regole amministrativi, più dell’unificazione economica» (Cassese 2011, p. 55). Una tendenza che si riscontra, con le dovute trasformazioni, anche nella prima fase della Repubblica (Storia del capitalismo italiano, 2010). Sabino Cassese individua una serie di tratti distintivi della storia politica italiana: oltre a una costituzionalizzazione debole, è rilevante per la nostra analisi «il distacco tra società e Stato, Paese reale e Paese legale, cittadini e autorità», per cui – in assenza di una forte identità nazionale – la società finisce per dominare lo Stato, non il contrario, quindi si determina una situazione di assenza dello Stato (2011, p. 72). Altro tratto caratteristico della vicenda istituzionale italiana è la giuridicità debole, prodotta da una ‘legislazione derogatoria’ che intendeva affrontare i dislivelli di sviluppo tra le diverse aree del Paese. Si prevedevano così amministrazioni e procedure che operavano in parallelo a quelle ordinarie e ne costituivano deroga o integrazione, attenuando di fatto la generalità delle leggi. Ma è soprattutto con la nascita del sistema delle partecipazioni statali che si avvia il circuito perverso «della straordinarietà in passivo, della maladministration e della cattiva politica» (L. D’Antone, «Straordinarietà» e Stato ordinario, in Storia del capitalismo italiano, 2010, p. 606), che si basa su un uso sempre più discrezionale delle risorse pubbliche e finisce per favorire la diffusione di corruzione e illegalità.

Riprendendo un’espressione di Piero Calamandrei (1889-1956), lo stesso Cassese parla di «illegalesimo legale», in quanto si sarebbe affermata «una sorta di disobbedienza legale fatta da norme speciali, straordinarie, eccezionali, derogatorie, che rappresentano altrettante evasioni ed erosioni del diritto codificato, richiedendo o suggerendo sempre nuovi adattamenti a casi specifici» (2011, p. 84). Viene così favorita una continua negoziazione tra centro e periferie, insieme a una sovrabbondanza di norme e di leggi. Ne deriva un ordinamento giuridico caratterizzato da un elevato grado di incertezza, che a sua volta invita a trovare la legge più adatta o profittevole e ad applicare, in modo discrezionale, quella più favorevole al caso concreto:

uno stato di a-legalità legale, nel quale la molteplicità delle norme applicabili a uno stesso caso rende possibile ogni tipo di negoziazione, legittima e illegittima, tra cittadino e Stato […]. A questo stato di a-legalità legale si aggiungono l’imperfezione delle norme, la trascuranza nell’eseguirle e la destrezza nell’eluderle (p. 85)

Un’ulteriore peculiarità dei poteri pubblici in Italia è data dalla porosità dello Stato, dalla sua «natura intrinsecamente corporativa» e dalla sua «incapacità di rendersi autonomo rispetto agli interessi costituiti» e, quindi, di tutelare gli interessi collettivi o pubblici (p. 90). Come si diceva poc’anzi, una situazione che dà luogo a una configurazione altamente embedded e scarsamente autonoma della pubblica amministrazione.

In un’ottica complessiva, è tuttavia fuorviante affrontare la questione dello Stato in Italia in termini di ‘troppo’ o ‘troppo poco’: il problema è che coesistono diversi livelli di statalità, che non risultano integrati tra loro e non si compensano a vicenda, ma si sovrappongono creando equilibri perversi e poco efficienti. Nondimeno, sarebbe riduttiva una lettura deterministica e assolutizzante. È vero che siamo in presenza di processi di lunga durata, fortemente path dependent (ovverosia condizionati dagli eventi pregressi), ma è altrettanto vero che nella storia della Repubblica la capacità statuale di promuovere interessi generali e una regolazione efficiente dell’economia è segnata da discontinuità territoriali e storiche. I vizi e le fragilità costitutive dello Stato italiano non hanno sempre, e inevitabilmente, prodotto gli esiti viziosi di cui si è detto. In certe fasi essi sono stati accompagnati, e talvolta superati, da scelte progettuali di sostegno allo sviluppo, in cui interessi particolari hanno trovato un’adeguata ricomposizione collettiva. Non è questa la sede per approfondire il tema, ma è importante sottolineare che la storia economica del Paese è stata caratterizzata anche da rilevanti processi di innovazione – e non solo negli assetti dei sistemi produttivi locali – e da una presenza vitale nei settori trainanti dell’economia. Un dato che, indubbiamente, registra una progressiva decrescita almeno a partire dagli anni Settanta (Crainz 2012). Fatta questa precisazione, non si può comunque negare che sussista nel Paese una cronica difficoltà, ora carsica ora palese, a trovare un ‘buon amalgama’ di società, economia e politica.

D’altro canto, delineando la storia del capitalismo italiano, Fabrizio Barca parla di «compromesso senza riforme» e focalizza l’attenzione sul duplice aspetto che può assumere la regolazione. Da un lato, essa può indicare «la fissazione delle regole, dei diritti e dei doveri, nel ‘gioco’ fra gli interessi di individui e classi diversi, al fine di dare loro certezze e parità di opportunità»; dall’altro, può invece fare riferimento all’intervento continuo dello Stato «che, proprio in assenza di eque regole del gioco, tuteli di volta in volta gli interessi dell’uno e dell’altro gruppo sociale, dell’uno o dell’altro individuo» (F. Barca, Compromesso senza riforme nel capitalismo italiano, in Storia del capitalismo italiano, 2010, p. 57). In Italia si rinuncia al primo tipo di regolazione, il che favorisce – e, di fatto, richiede – il secondo tipo di intervento regolatorio. Pare essere questa anche una delle matrici più importanti per comprendere sul lungo periodo il carattere parziale e negoziato delle regole e, in definitiva, la persistenza di una legalità debole come tratto distintivo del Paese.

Elementi di uno scenario

Nelle scienze sociali esiste una lunga tradizione di ricerca sulle diverse articolazioni produttive che interessano l’Italia a livello territoriale. In questo quadro, possiamo innanzitutto collocare le indagini volte a mettere a fuoco le profonde differenze che contraddistinguono il Nord e il Centro del Paese, da una parte, e il Sud, dall’altra. È fuor di dubbio che il ‘Nord-Sud divide’ fornisca un’immagine di sintesi a tutt’oggi persistente in relazione alle problematiche territoriali dello sviluppo italiano (C. Trigilia, Non c’è Nord senza Sud. Perché la crescita dell’Italia si decide nel Mezzogiorno, 2012). Ciò però vale se si accetta di ragionare con un grado di astrazione elevato: è altrettanto noto, infatti, che se si adotta un fuoco di analisi circoscritto emergono distinzioni a livello locale. Quest’ultima considerazione è tanto più valida in anni recenti, durante i quali la varianza socioeconomica interna alle macroaree è andata crescendo. Una tendenza registrata dagli studi sullo sviluppo locale, che hanno mostrato la progressiva differenziazione dei sistemi produttivi, inclusi i distretti industriali, sia nelle capacità reattive alla crisi economica sia nelle loro articolazioni tra mercato, competizione e cooperazione. Con il concetto di ‘sistema produttivo’ facciamo qui riferimento a «territori definiti dalla specificità delle risorse in essi prodotte e dalla specificità del modo in cui tali risorse vengono prodotte e allocate: il modo di produzione e di allocazione dipende dalle caratteristiche […] della società locale nella quale l’economia è radicata» (A. Pichierri, I sistemi socioeconomici locali, 2007, p. 113).

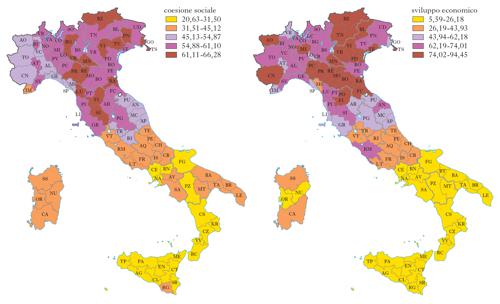

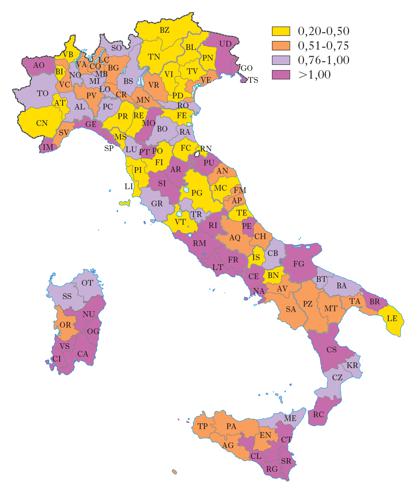

Come primo obiettivo dell’analisi, pertanto, proviamo a fare ordine su tali questioni, proponendo una rappresentazione cartografica della distribuzione provinciale di sviluppo economico e coesione sociale, in cui al valore maggiore o minore di queste due dimensioni corrisponde un colore diverso (fig. 4). L’intento, ovviamente, è di proporre un’immagine sintetica dei territori, tenendo conto di aspetti relativi sia allo stato dell’economia sia alla qualità della vita, secondo un approccio ormai consolidato (Busso, Storti 2013).

Lo scarto fra le due metà del Paese emerge in modo palese. Tuttavia si notano anche differenze interne alle macroaree, che destano un certo interesse. Come si evince dalla figura 4, in riferimento alla coesione sociale emerge un tendenziale ‘primato’ del Nord-Est. All’interno di quest’area si stagliano poi, distribuite a macchia di leopardo, alcune nicchie territoriali in cui la coesione si innalza ulteriormente: tra queste, Ravenna, Reggio Emilia, Parma, Vicenza, Treviso, Siena, Livorno (Busso, Storti 2013, p. 205). Si tratta di province tipiche del Centro-Nord-Est, che hanno come capoluogo centri urbani di medie dimensioni, catalizzatori tradizionalmente di equilibrio sociale e benessere economico. Per quanto riguarda, invece, lo sviluppo economico svetta all’interno del Nord un insieme di province identificabili sulla base di un meccanismo di contiguità territoriale. Esse si addensano lungo l’asse emiliano, che incrocia – a sua volta – un asse che scende dal Trentino lungo la Pianura Padana, intercettando il Veneto occidentale e la Lombardia orientale. Sono le zone storicamente contraddistinte dalla presenza dei tessuti diffusi di piccola e media impresa e dai distretti industriali, che residuano un ricco bacino di sviluppo economico, riconducibili al modello della Terza Italia. A queste vanno aggiunte, uniche nel Nord-Ovest, l’area metropolitana di Milano e le province di Cuneo e Aosta. Inoltre, i dati confermano che «il Mezzogiorno resta il più grande nodo irrisolto dello sviluppo del paese» (C. Trigilia, Perché non si è sciolto il nodo del Mezzogiorno? Un problema di sociologia economica, «Stato e mercato», 2011, 1, p. 41). Nondimeno, il Mezzogiorno non è una realtà indifferenziata, contraddistinta solo da stagnazione. La varianza provinciale è elevata (M. Franzini, Divario Mezzogiorno: modi di leggere il Sud e l’Italia, «Meridiana», 2008, 61, pp. 9-20): rapportato alle altre macroripartizioni territoriali, il Sud costituisce il cluster di province internamente meno omogeneo (Busso, Storti 2013). In dettaglio, si nota maggiore vivacità nella dorsale adriatica, che interessa la Puglia e soprattutto il Molise e l’Abruzzo, dove si rileva la presenza di tessuti di impresa nel settore manifatturiero, mentre la situazione è più critica nelle province campane, calabresi e siciliane: le tre regioni che fanno maggiore fatica a imboccare il sentiero dello sviluppo autonomo. Nel complesso, le acquisizioni empiriche sollecitano quadri di sintesi articolati: se puntiamo la lente di ingrandimento sul Mezzogiorno, emerge, infatti, l’esistenza di «più di un Sud» (C. Trigilia, Come sostenere i Sud che si muovono. Ovvero perché non bisogna «tornare al Mezzogiorno», «Meridiana», 2008, 61, pp. 169-88).

Dall’esigenza di avere rappresentazioni sottili della distribuzione territoriale di variabili socioeconomiche rilevanti non sfugge neppure la questione dell’economia sommersa. Con quest’ultimo concetto facciamo riferimento ad attività che possono essere opportunamente contabilizzate nel Prodotto interno lordo (PIL), ma che sfuggono dalle stime ufficiali in quanto riguardano la produzione informale di beni legali, piuttosto che di beni propriamente illegali. L’attenzione è qui rivolta principalmente alla dimensione dell’economia sommersa che si riferisce alle attività produttive realizzate violando, almeno in parte, la normativa sulla contribuzione, al fine di ridurre i costi di produzione (ISTAT 2011). Si tratta di un fenomeno che viene notoriamente ritenuto – quantomeno nel dibattito pubblico – piuttosto diffuso in Italia. Da questo punto di vista, i riscontri comparati tra la situazione dell’Italia e quella di altri Paesi dell’Unione Europea parlano chiaro (Eurobarometer 2014). Ben più controversa, ovviamente, è la riflessione riguardo alle cause di tale fenomeno. Al riguardo, pare invece che le categorie prevalenti nel dibattito pubblico siano largamente insoddisfacenti, facendo leva su una lettura ingenuamente culturalista: gli italiani avrebbero una minore propensione al rispetto delle regole e una più elevata disponibilità a sottrarre parte dei loro guadagni all’erario dello Stato. Si tratta di spiegazioni circolari che trascurano totalmente variabili di carattere strutturale. Se non altro, è necessario sottolineare che alcune peculiarità della struttura produttiva del Paese costituiscono – ceteris paribus – un fattore di vulnerabilità a pratiche informali. Al riguardo possiamo ricordare la prevalenza di imprese di piccole dimensioni, soprattutto la sovrarappresentazione delle microimprese, e l’alta incidenza dei settori tradizionali. L’effetto combinato di questi due fattori rende più erta la via alta allo sviluppo, lasciando invece scoperta e percorribile la via bassa, lastricata di tagli ai costi di produzione, conseguiti anche con modalità informali. Al di là dell’eziologia del fenomeno, cerchiamo – per quanto possibile – di fornirne un sintetico ritratto, analizzando alcuni dati significativi, con attenzione alle articolazioni territoriali.

Innanzitutto è possibile stimare che il valore aggiunto dell’economia sommersa si colloca – con riferimento al 2008 – all’interno di un range variabile tra 255 e 275 miliardi di euro (ISTAT 2011, p. 11), incidendo pertanto su una quota del PIL che raggiunge il 17,5%, secondo l’ipotesi massima, e il 16,3% secondo quella minima. Se si osserva il dato in termini longitudinali, emergono alcuni elementi di interesse, pur limitando l’arco cronologico di osservazione ai primi anni del Duemila. Dopo aver toccato il culmine nel 2001, l’incidenza del sommerso è interessata da un trend decrescente che si inverte, con una nuova ripresa di quota, nel 2007 (ISTAT 2011). Proporre un’analisi compiuta di questo andamento è assai difficoltoso, nondimeno si può sostenere che la flessione sia stata assecondata da alcune iniziative legislative, in primis la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari, mentre la ripresa del sommerso potrebbe essere un precoce indicatore dell’effetto crisi. Non è infatti un caso che a crescere sia soprattutto quella componente del sommerso legata alla «correzione del fatturato e dei costi intermedi» (ISTAT 2011, p. 11).

Al di là dell’immagine di sintesi, può essere utile – come già sottolineato – provare a identificare alcune differenze di taglio territoriale. A tal fine utilizzeremo alcuni dati sensibili dell’economia sommersa: il lavoro nero e l’evasione di due specifiche imposte, l’Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e l’Imposta sul valore aggiunto (IVA). Riguardo al primo parametro, se si prendono in considerazione la diffusione e la distribuzione dei tassi di irregolarità delle unità di lavoro, si nota un tratto coerente con lo scenario poc’anzi descritto: si assiste, infatti, a una tendenziale diminuzione dei valori medi, che dal 13,8% del 2001 scendono fino all’11,8% del 2007. All’interno di macro ripartizioni geografiche il dato risulta piuttosto differenziato. Appare evidente che il risultato del Mezzogiorno è peggiore di quello del Nord: se prendiamo in considerazione il più recente dato disponibile, relativo al 2007, l’area più virtuosa è quella del Nord-Est (8,6%), seguita dal Nord-Ovest (9,2%), che precede il Centro (10,2%), con il Sud in coda (18,3%). Merita tuttavia di essere segnalato che il Centro e il Mezzogiorno sono le due ripartizioni territoriali che nel primo decennio degli anni Duemila conoscono la più alta flessione in punti percentuali di irregolarità lavorativa (rispettivamente, 2,9 e 2,8%), a dispetto dell’1% e dell’1,2% del Nord-Ovest e del Nord-Est (ISTAT 2010, p. 5). L’eterogeneità territoriale emerge in forma ancora più nitida se si assumono le regioni come unità di rilevamento. L’Emilia-Romagna risulta quella più virtuosa (8,1%), precedendo Lombardia, Veneto e Trentino. In coda troviamo invece la Calabria (27,3%), preceduta da Basilicata (19%), Sicilia (18,8%), Sardegna (18,8%) e Campania (17,3%). Tra queste, però, Sicilia e Campania hanno messo in luce a partire dal 2000 un trend di decrescita del lavoro irregolare superiore a quello medio nazionale. Fa purtroppo eccezione la Calabria che, già maglia nera a inizio degli anni Duemila, ha ulteriormente peggiorato le sue performance. Ovviamente, per rendere più pregnante la comparazione tra regioni, e altrettanto quella tra macroaree, andrebbe identificato un criterio di ponderazione delle diverse incidenze dei settori economici, con la loro differenziata esposizione all’occupazione irregolare (notoriamente più elevata in agricoltura e nei servizi, piuttosto che nell’industria e, all’interno di quest’ultima, presente nelle costruzioni più che nell’industria in senso stretto). Coerentemente, la disaggregazione dei dati per settore e macroripartizioni territoriali mostra uno scenario non banale (tab. 1).

In buona sostanza vediamo all’opera due dinamiche. Indubbiamente agisce una sorta di effetto settore, del tutto coerente con quanto affermato poc’anzi: il fatto che alcuni settori abbiano una maggiore vulnerabilità di fronte a pratiche informali è testimoniato dalle più contenute oscillazioni a livello territoriale. Basta osservare, in primo luogo, l’andamento dell’agricoltura e quello, seppur meno intenso, dei servizi. Nondimeno, si può rintracciare una sorta di effetto Sud che si riflette in modo particolare negli ambiti economici in cui la diffusione del lavoro irregolare assume una più forte connotazione territoriale: è questo il caso dell’industria, sia nelle costruzioni sia nelle attività industriali in senso proprio. Questi ultimi due riscontri si prestano a un’ulteriore specificazione analitica. È rilevante il fatto che lo scarto maggiore tra Mezzogiorno e resto d’Italia, in relazione alle unità di lavoro nero, si riscontri nell’edilizia. Si tratta di un settore peculiare, che mette sotto stress l’anello di congiunzione tra Stato e mercato, in quanto fortemente plasmato dai processi politici di regolazione dell’economia e dalle scelte discrezionali di allocazione delle risorse. Il dato segnala, pertanto, una ben nota difficoltà locale, più accentuata nel Sud che nel resto del Paese, a mettere in squadra il triangolo economia-politica-società. Per quanto riguarda, invece, la maggiore incidenza di unità lavorative irregolari nell’industria in senso stretto, potrebbe essere un riflesso della composizione della struttura produttiva del Sud, laddove – in confronto al Nord – vi è uno sbilanciamento ancora più forte nella percentuale di addetti in imprese che contano un numero massimo di nove dipendenti (Busso, Storti 2011, p. 77).

Un ultimo tassello, che permette di arricchire lo scenario che stiamo delineando, attiene al fenomeno dell’evasione fiscale. Ancor più che non la generica riflessione sull’economia informale, la discussione pubblica sull’ingente somma di denaro sottratta illecitamente all’erario ogni anno (il cosiddetto tax gap) costituisce un tema caldo, al centro dell’agenda politica da diversi decenni, anche se con alterne vicende (A. Santoro, L’evasione fiscale, 2010). Che l’evasione fiscale sia un male da estirpare è una issue generica, che crea ampio consenso da parte di politici, intellettuali, giornalisti e opinion leaders. Ma se si approfondisce il tema, le differenti sensibilità emergono. Innanzitutto ci si divide nella proposta delle misure con cui combatterla. Al di là degli aspetti tecnici, possiamo rintracciare due grandi distinzioni. Da una parte, chi affronta la lotta all’evasione esortando controlli più efficienti, ma sottolineando altresì quanto si tratti di un comportamento adattativo. Al limite, ‘uno strappo alla regola’ tollerabile se non supera una certa entità, se compiuto in fase recessiva o se utilizzato in funzione anticiclica, o ancora come strumento di accumulazione di capitale per sostenere un’eventuale crescita dimensionale della propria attività. Dall’altra, chi ritiene che, accanto alle pratiche repressive, la lotta all’evasione debba diventare centrale in un processo di ridefinizione di ciò che – tanto dall’opinione pubblica, quanto dalla politica e dalle classi dirigenti – viene ritenuto legittimo, accettabile, tollerabile, o viceversa soggetto a severe sanzioni di carattere sociale e culturale, oltre che formale.

È evidente che in funzione della prima prospettiva l’evasione fiscale, se non eccede una certa soglia, appare come un tassello del ‘compromesso sociale’, con cui si delineano i rapporti tra società-mercato-politica (R. Sciarrone, N. Bosco, A. Meo, L. Storti, La costruzione del ceto medio, 2011). Si tratta ovviamente di un compromesso sociale dimostratosi molto costoso per il Paese, fortemente iniquo da un punto di vista generazionale e tendenzialmente non sostenibile nel lungo periodo. L’evasione fiscale, infatti, è – sul fronte delle mancate entrate – una delle leve che ha alimentato la formazione del debito pubblico. Sul versante delle uscite, viceversa, un ruolo rilevante è stato notoriamente giocato da una spesa pubblica cresciuta a ritmi intensi soprattutto a partire dagli anni Ottanta, strutturata intorno a interessi particolaristici e scarsamente produttiva. Una questione su cui torneremo in seguito. In funzione della seconda prospettiva, invece, l’evasione fiscale costituisce, oltre che un comportamento da reprimere e sanzionare, un ostacolo a una crescita economica che produca innovazione e incremento di competitività. In tal senso, essa è sia ingiusta sia inefficiente in una logica di lungo periodo.

In questa ottica, un’ulteriore elemento di riflessione riguarda il modo in cui l’evasione fiscale viene messa in relazione al sistema della tassazione nel suo complesso. Che esista un rapporto tra l’elevata pressione fiscale, da una parte, e l’evasione, dall’altra, è un dato tendenzialmente condiviso, ma la relazione di tale correlazione – ovvero l’antecedente e la conseguente tra le due variabili in gioco – non è scontata. Al riguardo possiamo ricostruire due retoriche complementari: da una parte troviamo chi sostiene che tutti debbano pagare le tasse, sconfiggendo così l’evasione, e generando le condizioni per un futuro abbassamento delle tasse medesime. Dall’altra si collocano coloro i quali ritengono che abbassando le tasse si creino le condizioni per disincentivare l’evasione, facendola quindi emergere e riducendola a livelli fisiologici; di qui si genererebbero le condizioni per un’ulteriore diminuzione del carico tributario. L’idea che anima il primo fronte è: «pagare tutti per pagare meno»; mentre il secondo è sensibile all’istanza: «pagare meno per pagare tutti» (D. Pesole, F. Piu, Il patto. Cittadini e Stato: dal conflitto a una nuova civiltà fiscale, 2008, p. 102). Coerentemente, chi tende verso il primo polo identifica nell’evasione il principale problema del sistema fiscale italiano; viceversa, chi tende verso il secondo ritiene piuttosto che il nodo più rilevante sia l’eccessivo livello di tassazione (M.C. Guerra, Gli italiani e l’evasione fiscale, http://www.lavoce.info/archives/date/2010/11/page/5/). Notoriamente, le due retoriche non sono politicamente neutre, ma più vicina al polo progressista la prima e a quello conservatore la seconda. Altrettanto differente è la matrice teorica da cui originano, essendo prossima a un’ispirazione neokeynesiana la prima e a una monetarista la seconda.

Il quadro si complica ulteriormente se si pensa che, oltre alla difficoltà di indentificare la variabile indipendente, il rapporto tra entità della pressione fiscale ed evasione non è necessariamente lineare. Infatti, il divario tra pressione fiscale apparente (peso delle imposte sul PIL, sommerso incluso) e pressione fiscale effettiva (peso delle imposte sull’economia emersa) – che costituisce un indicatore della quota di evasione – si può ridurre anche in presenza di un aumento delle tasse. In anni recenti ciò è accaduto soprattutto in concomitanza di alcuni governi: Amato I e Ciampi (1992-94), Prodi I e D’Alema I (1996-99). In assenza di indagini specifiche è molto difficile trovare la causa di questo effetto: bisognerebbe ovviamente stimare quale tipo di aumento della pressione fiscale si verifica (quali imposte e verso quale platea) e ricostruire i dati del ciclo economico. Tuttavia, è ragionevole supporre che l’andamento del divario tra pressione fiscale effettiva e apparente sia sensibile anche a variabili relative alle congiunture politiche (S. Livadiotti, Ladri. Gli evasori e i politici che li proteggono, 2014; F. Fiorillo, M. Gallegati, Contribuenti ed evasori: chi, dove e quando, «Lavoce.info», 10 giugno 2008). In altri termini, non è solo una riduzione del fisco a suscitare una maggiore disponibilità dei cittadini a corrispondere le imposte, ma anche – a parità di tutte le altre condizioni – la credibilità dell’offerta politica.

Veniamo ora ai riscontri di carattere quantitativo. Come premesso, cercheremo di delineare qualche dato in relazione principalmente all’evasione di due imposte, IVA e IRAP, con attenzione alle distinzioni a livello territoriale. La scelta di concentrare la nostra analisi su queste imposte risponde a due principali criteri. In primo luogo, esse sono strettamente legate al processo economico, rispettivamente all’attività di consumo e a quella produttiva; in secondo luogo, si tratta di tributi intorno ai quali è ragionevole supporre che si annidi parte consistente dell’evasione. A differenza di altre forme di prelievo fiscale, infatti, l’IRAP e in parte l’IVA sono registrate a valle, sulla base della dichiarazione del contribuente e non vengono prelevate alla fonte, come nel caso dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche).

Dapprima prendiamo in considerazione l’IVA. Osservando il dato in modo sincronico (a partire dal 1980 fino al 2010), notiamo che il gap di gettito dell’IVA non scende mai sotto al 25%, raggiungendo la quota massima intorno alla metà degli anni Ottanta e nel pieno degli anni Novanta (un valore prossimo al 40%). Al netto di fluttuazioni erratiche, si registra comunque un trend positivo, che segnala un calo (Corte dei conti 2012, p. 74). Pur constatando questa diminuzione, il dato rimane comunque elevato: si stima che la media della propensione a non dichiarare l’IVA negli anni 2007-2009 sia pari al 29,3%, equivalente – in valore assoluto – a un mancato gettito di più di 38 miliardi di euro (Corte dei conti 2012). Si tratta di un dato imponente, che colloca l’Italia dopo Messico e Turchia, tra i Paesi di area OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), mentre nell’Unione Europea il gettito reale dell’IVA è mediamente sottostimato rispetto a quello atteso del 12%, una percentuale che l’Italia sopravanza grandemente. Al pari di quanto emerso con riferimento alle unità lavorative irregolari, anche i dati sull’evasione sono contraddistinti da rilevanti differenze territoriali, che si allineano alle aspettative: la più bassa propensione a evadere l’IVA si registra, infatti, nel Nord-Est (24,5%), seguito dal Centro (24,6%) e dal Nord-Ovest (25,7%), e chiude il Sud (40,1%). Il dato è però ribaltato se dai valori in percentuale passiamo a quelli assoluti: posta la maggiore estensione del volume dell’economia del Centro-Nord è inevitabile che in questa area del Paese si concentri la quantità più ingente di miliardi di euro indebitamente sottratti all’erario (Corte dei conti 2012). Anche in tale circostanza, comunque, non possiamo legittimare letture stereotipate: parte consistente della varianza territoriale non è meramente riconducibile alla differenziata distribuzione tra gli italiani della fedeltà fiscale, che sarebbe cronicamente più bassa al Sud che al Nord. Viceversa, entra significativamente in gioco la diversa conformazione strutturale del sistema produttivo. Ovvero, anche in questo caso la maggiore incidenza di attività agricole e la scarsa presenza di unità produttive di grandi dimensioni hanno un impatto forte. Quest’ultimo fattore, in particolare, sembra rilevante: in termini relativi, infatti, l’evasione al Sud è più concentrata nell’industria, a differenza di quanto accade al Nord, dove si annida soprattutto nei servizi. Se dunque gioca un ruolo la più alta presenza di attività produttive residuali, sia per classe dimensionale sia per organizzazione produttiva, si può desumere che sussiste una quota di sommerso per ‘sopravvivenza’ (Fiorillo, Gallegati, Contribuenti ed evasori, cit.). Nondimeno, se si volesse sondare efficacemente l’ipotesi del ‘differenziale territoriale della fedeltà fiscale’, questa andrebbe assunta in modo accorto e non deterministico. In tale prospettiva, la dimensione del fenomeno non sarebbe espressione di una non meglio definita tendenza atavica all’individualismo e alla disattenzione al bene collettivo, propria della mentalità del Sud, quanto l’esito di un processo di costruzione sociale complesso, alimentato – tra le altre cose – dal deficit di efficacia delle politiche e dall’inadeguatezza delle classi dirigenti locali, sia dell’élite politica sia di quella economica.

Poniamo ora attenzione all’IRAP. Il dato aggregato suggerisce un’evasione pari al 19,4% rispetto al gettito atteso, per un totale che supera gli 8 miliardi di euro mancanti (Corte dei conti 2012). Considerato il tipo di imposta, strettamente connesso alle attività produttive, ha un certo interesse approfondire le disaggregazioni per settore. Al riguardo, si notano alcune considerevoli discrepanze. Secondo le attese, il dato più allarmante è quello dell’agricoltura (37,8%), significativamente peggiore di quello del commercio (32,7%) e delle costruzioni (17,9%). Neppure questo tipo di imposta fa eccezione allo scenario territoriale che abbiamo sopra ricostruito in relazione ad altri parametri dell’economia informale: il Sud si attesta in ultima posizione (29,4%), precedendo il Centro (21,4%), il Nord-Est (17,5%) e il Nord-Ovest (12,7%).

Scendendo ulteriormente di dettaglio, possiamo registrare alcuni dati di pertinenza regionale. I riscontri che presentiamo di qui a breve sono alquanto datati, risalendo al 2001. Tuttavia, sono l’unica base di dati che prevede una disaggregazione territoriale così raffinata. Inoltre, le stime sull’evasione, al netto della riduzione che abbiamo segnalato, sono soggette a una certa inerzia. Per queste ragioni abbiamo deciso di includerle nell’analisi.

L’entità maggiore di evasione dell’IRAP si registra in Lombardia e in Calabria, ma se si osserva l’intensità del fenomeno evasivo lo scenario muta radicalmente. La Regione Lombardia balza in testa, in quanto territorio a più bassa intensità, precedendo Emilia-Romagna e Veneto; dall’altro capo della classifica si situano invece Calabria, Sicilia, Puglia e Campania (Agenzia delle entrate 2006, p. 13). I dati in nostro possesso permettono un’analisi dinamica, utile per evitare rappresentazioni semplicistiche. Anche in rapporto all’evasione dell’IRAP si denota negli ultimi anni una tendenza positiva. Non fanno eccezione neppure le regioni del Sud, Sicilia e Campania incluse, che conoscono una riduzione dell’intensità dell’evasione (Agenzia delle entrate 2006, p. 12).

Ulteriori riferimenti ai dati provinciali aiutano ad arricchire l’analisi. Innanzitutto, la misura dell’estensione dell’evasione dell’IRAP mette in crisi la dicotomia Nord-Sud, mostrando una sensibile varianza interna alle macroaree. Il territorio della penisola risulta a macchia di leopardo. Non è quindi opportuno identificare patterns di diffusione territoriale con riferimento a questo tipo di dato, essendo – come più volte rimarcato – fortemente influenzato dal volume delle attività produttive che si svolgono in una determinata area. Merita però di essere segnalato che anche regioni relativamente virtuose, come quelle di buona parte del Nord, alimentano una riduzione del gettito che in quantità assoluta non è secondo a quello di molte zone del Sud. Più ordinata è l’immagine di sintesi che si ricava comparando a livello provinciale i dati sull’intensità. Ancora una volta, tuttavia, il quadro è meno scontato di quanto si potrebbe credere. È un fatto che al Sud si addensano i territori contraddistinti da una più alta intensità di evasione dell’IRAP. Non mancano però province che sgretolano l’idea del Nord virtuoso. In particolare, emerge un asse che dalle province occidentali della Liguria si estende verso il Nord, sconfinando in Piemonte nelle province di Asti, Verbania e Vercelli.

Esaurito il focus su IVA e IRAP, forniamo alcuni riscontri sul mancato gettito fiscale totale di ogni territorio. Ne emerge un dato che, con riferimento all’anno 2006, pesa l’8,6% del PIL ufficiale, con alcuni squilibri territoriali nell’intensità evasiva conformi al quadro che abbiamo delineato in relazione alle due imposte specifiche. La regione più virtuosa è la Lombardia, seguita da Emilia-Romagna e Veneto. Un secondo cluster è costituito da Friuli, Lazio, Piemonte e Trentino. Tutte le regioni del Sud sono sotto la media nazionale, ma anche due regioni del Nord (Valle d’Aosta e Liguria) e tre regioni del Centro (Toscana, Marche e Umbria). La regione del Mezzogiorno più virtuosa è l’Abruzzo (L. Ricolfi, Il sacco del Nord, 2010, pp. 107-108). Sempre mantenendo l’attenzione sull’evasione complessiva, ma disaggregando a livello provinciale, si riscontra la presenza di profili territoriali ulteriormente differenziati. È utile a tal fine richiamare un recente rapporto dell’Agenzia delle entrate (2014), che distingue le aree del Paese in base ai loro livelli di ‘pericolosità’ sociale e fiscale. Sotto questa lente di ingrandimento, denotano un alto livello di pericolosità fiscale, in presenza di strutture economiche vitali ma in contesti in cui cresce il disagio sociale, le aree metropolitane di Roma e Milano. Per il resto, emerge una certa relazione tra lo scarso livello di dinamismo produttivo e il rischio evasione, in particolare nelle province calabresi, in quelle costiere della Campania e della Puglia. Meno allarmante, anche se in un quadro di bassa fedeltà fiscale, è il dato delle province di Rieti, Avellino, Benevento, Isernia, Campobasso, Potenza, Matera, Enna, Nuoro e Oristano. I dati meno preoccupanti si registrano invece nell’Italia ‘di mezzo’, vale a dire le province del Centro-Nord, contraddistinte dalla presenza di centri urbani di medie dimensioni. Complessivamente, pur rimanendo a livelli saldamente inferiori a quelli medi europei, la compliance fiscale è caratterizzata da un trend di crescita (Agenzia delle entrate 2014, p. 5).

È interessante chiudere il cerchio di questa perlustrazione su alcuni nodi rilevanti del sommerso richiamando un indice elaborato dal Centro studi sintesi e Unioncamere Veneto, che misura – con dati aggiornati al 2009 (fig. 5) – il grado di coerenza tra reddito e consumo nelle province italiane (Sciarrone, Dagnes 2014). Chiaramente, quanto più le due dimensioni discordano tanto più è estesa la sfera informale: consumi non sostenibili con i redditi dichiarati indicano la disponibilità di risorse non contabilizzate. A prima vista, il quadro territoriale pare riproporre la distinzione Sud-Nord, con le province meridionali che si distinguono per la più bassa congruenza tra redditi e consumi. A uno sguardo più ravvicinato, si scorgono però differenze interne alle grandi aree: Aosta, Grosseto, Brescia e – in misura meno accentuata – Imperia, Como, Varese e Novara mostrano scarsa coerenza, con i consumi che sopravanzano i livelli di reddito, mentre al Sud l’Abruzzo, la Basilicata, il Molise, la Puglia settentrionale e alcune province calabresi e siciliane – Catanzaro, Enna e Palermo – denotano un saldo tra ricchezza e consumi più congruente rispetto al territorio di riferimento (Sciarrone, Dagnes 2014, p. 59). In altri termini, anche questi ultimi riscontri – al pari di molti altri dati esaminati – suggeriscono un uso temperato e critico dell’immagine sintetica del Nord-Sud divide.

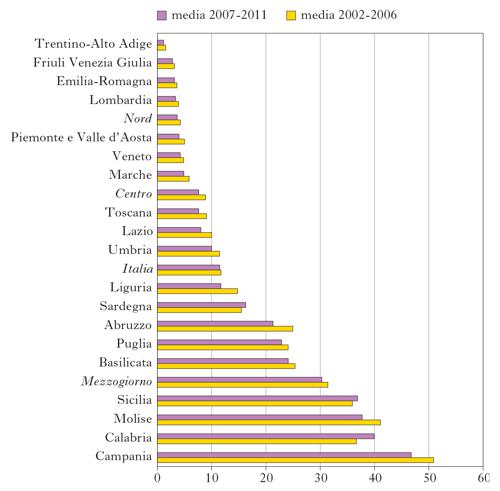

Un altro ambito molto importante per cogliere dinamiche rilevanti dell’economia sommersa e illegale riguarda l’uso del suolo e il governo del territorio. Il regime immobiliare italiano ha un forte carattere speculativo ed è stato fortemente condizionato dalla rendita fondiaria urbana, con effetti negativi di lungo periodo. Questo regime, sin dal primo periodo della ricostruzione postbellica, ha infatti privilegiato «la massima raccolta immediata di rendita urbana, il massimo guadagno nel più breve tempo possibile […], piuttosto che sviluppare capacità imprenditoriali che garantissero vantaggi economici e produttivi più solidi e generalizzati per tutti» (F. Oliva, L’uso del suolo: scarsità indotta e rendita, in Storia del capitalismo italiano, 2010, p. 545; S. Settis, Paesaggio Costituzione cemento, 2010). Ne è derivata una carenza di regolazione e di governo del territorio che ha favorito la crescita esponenziale del fenomeno dell’abusivismo edilizio (A. Berdini, Breve storia dell’abuso edilizio in Italia dal ventennio fascista al prossimo futuro, 2010), che ha raggiunto in Italia proporzioni con pochi riscontri nel resto d’Europa e conseguenze che si ripercuotono pesantemente in diverse sfere rilevanti per il benessere individuale e collettivo: dallo sviluppo urbano alla qualità del paesaggio, dall’economia alla sicurezza del territorio (CNEL-ISTAT 2013, p. 193). Al pari dell’evasione fiscale, questo fenomeno ha inoltre beneficiato di una soglia di tolleranza molto alta sul piano politico e sociale. Anche in questo caso troviamo forti differenze a livello territoriale (fig. 6): il peso dell’abusivismo edilizio è pari a circa il 5% della produzione legale nel Nord, al 10% nel Centro e al 30% nel Sud. Negli ultimi anni, in concomitanza alla crisi economica, l’indice di abusivismo ha registrato un ulteriore incremento nelle regioni meridionali. La massima intensità del fenomeno si rileva in Campania, dove si stima che nell’ultimo decennio la quota di abitazioni abusive sia stata pari a poco meno della metà del costruito legale. Incrementi preoccupanti si osservano in diverse regioni del Mezzogiorno, in particolare in Calabria, dove si stima che nel 2011 il numero delle abitazioni costruite illegalmente sia stato pari a oltre due terzi del costruito legale. Le regioni più virtuose, tutte con indici medi inferiori al 5%, sono quelle settentrionali, con la significativa eccezione della Liguria (p. 194).

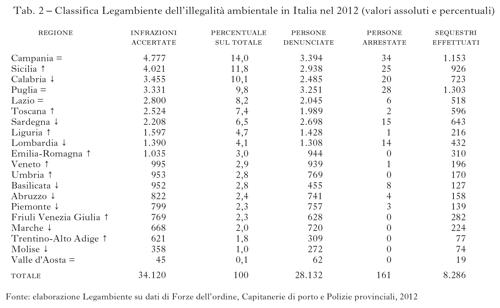

La debolezza con cui lo Stato ha regolato il rapporto tra diritto di proprietà e diritto di edificabilità, tra attori pubblici e privati nel mercato del suolo, ha progressivamente favorito rapporti di complicità e accordi collusivi tra esponenti delle organizzazioni criminali, imprenditori e rappresentanti delle istituzioni locali e regionali (G. Corona, R. Sciarrone, Il paesaggio delle ecocamorre, «Meridiana», 2012, 73-74, pp. 13-35). Ne è risultato un quadro di illegalità sempre più ampio, in cui l’ambiente e il territorio sono stati considerati come risorse da depredare piuttosto che come beni pubblici da tutelare e regolamentare. L’illegalità in materia ambientale è in forte crescita: secondo i dati di Legambiente (Ecomafia 2013. Le storie e i numeri della criminalità ambientale, 2013), nel solo 2012 sono state accertate più di 34.000 infrazioni, con oltre 28.000 persone denunciate (tab. 2); oltre il 45% delle infrazioni risulta concentrata in quattro regioni del Mezzogiorno (Campania, Sicilia, Calabria e Puglia). Considerando soltanto i fenomeni di corruzione che riguardano le due filiere illegali di maggiore impatto ambientale, vale a dire il cemento e i rifiuti, nel periodo compreso tra gennaio 2010 e maggio 2013, la prima regione per numero di inchieste è invece la Lombardia, che da sola pesa quasi per il 15% del totale nazionale. Seguono Campania (12,6%), Calabria (11,9%) e Sicilia (11,1%), ma subito dopo con quasi il 9% troviamo la Toscana. Prendendo in esame nello stesso periodo il numero di persone sottoposte a ordinanza di custodia cautelare, il maggior numero di arresti si registra in Calabria (280), a cui seguono la Campania (232), la Lombardia (228), la Toscana (213) e il Piemonte (210), mentre le regioni più virtuose sono la Sardegna, la Basilicata e le Marche (Ecomafia 2013, cit., pp. 66-68).

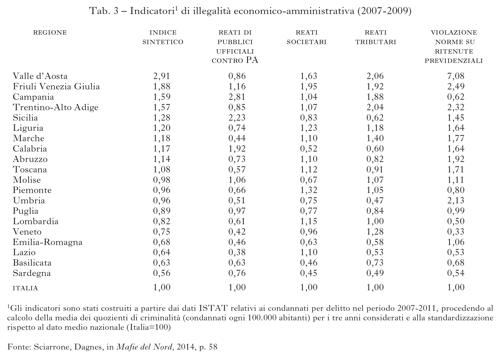

È ora opportuno offrire un’immagine di sintesi della presenza di illegalità di tipo economico-amministrativo nelle diverse regioni, prendendo in esame i reati commessi da pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, i reati societari e tributari, la violazione delle norme sulle ritenute previdenziali, e considerando un indice aggregato che esprime la media dei quozienti dei quattro tipi di delitto (Sciarrone, Dagnes 2014). La distribuzione territoriale dell’illegalità economico-amministrativa non rispecchia la classica ripartizione Nord-Sud (tab. 3): i livelli più elevati si registrano infatti nelle regioni a statuto speciale del Nord (Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige) e in quelle regioni del Sud che si contraddistinguono come aree di insediamento tradizionale delle mafie (Campania, Sicilia e Calabria). Il fenomeno mostra valori superiori alla media nazionale anche in Liguria, Toscana, Marche e Abruzzo. I reati di tipo tributario e previdenziali sono più concentrati nelle regioni del Centro-Nord, mentre quelli interni alla pubblica amministrazione pesano maggiormente in alcune regioni del Mezzogiorno. Da sottolineare che la presenza diffusa di scambi occulti e pratiche illegali sul piano economico-amministrativo risulta uno dei fattori che favorisce i processi di espansione territoriale delle organizzazioni mafiose (Sciarrone, Dagnes 2014, pp. 58-59).

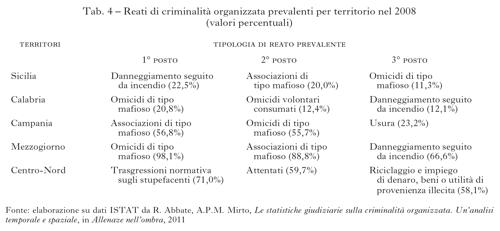

Per completare questa ampia panoramica sull’illegalità, volgiamo adesso l’attenzione proprio alla criminalità organizzata di tipo mafioso, che indubbiamente costituisce la peculiarità più evidente della situazione italiana rispetto a quella degli altri Paesi ad alto benessere. Osserviamo innanzitutto alcuni tipi di reato prevalenti in diverse aree territoriali (tab. 4). Nel Mezzogiorno primeggiano i delitti riconducibili alle organizzazione mafiose, ma con differenze significative tra le regioni caratterizzate da un insediamento storico di questo tipo di criminalità: in Calabria pesano di più gli omicidi e, in particolare, quelli di tipo mafioso, in Sicilia i danneggiamenti seguiti da incendio, mentre in Campania si concentra ben oltre il 50% dei reati di associazione mafiosa e degli omicidi di tipo mafioso, ma significativo è anche il peso dell’usura. Il Centro-Nord detiene invece la quota prevalente del traffico di stupefacenti, degli attentati e dei reati connessi al riciclaggio.

Al di là dei dati ufficiali sulla delittuosità, l’aspetto più preoccupante delle organizzazioni mafiose è la loro capacità di riprodursi sia nelle aree di genesi storica sia in quelle di nuova espansione (Sciarrone 2009). Negli ultimi anni si rileva inoltre una crescente commistione tra criminalità organizzata ed economie locali non solo nel Sud, ma anche nel Centro-Nord (Alleanze nell’ombra, 2011; Mafie del Nord. Strategie criminali e contesti locali, 2014). La presenza di una vasta ed eterogena area grigia in cui prendono forma rapporti di affari, di collusione e complicità tra mafiosi, imprenditori, politici, liberi professionisti e funzionari pubblici è ormai un problema che riguarda – sia pure con intensità variabile – tutto il Paese.

Rispetto al fuoco della nostra analisi può essere interessante prendere in esame i reati che riguardano il riciclaggio e l’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (fig. 7), avvertendo che i dati disponibili si riferiscono soltanto ai delitti denunciati, quindi rivelano soltanto la parte emersa del fenomeno (presumibilmente molto contenuta rispetto a quella effettiva, anche a causa dei limiti degli strumenti di contrasto previsti in materia nel nostro Paese). Le attività di riciclaggio, spesso connesse a forme strutturate di criminalità organizzata, si distribuiscono a macchia di leopardo sul territorio italiano. In particolare, sono ravvisabili in ordine di maggiore intensità in Liguria (soprattutto nelle province di Genova e Imperia), in Friuli Venezia Giulia (Trieste), Campania (Napoli e Caserta), Calabria (Reggio Calabria), Lazio (Frosinone, Latina e Roma), Puglia (Foggia), Valle d’Aosta e Sicilia (Catania).

Più in generale, risulta in forte crescita la criminalità economica, soprattutto quella definita dei ‘colletti bianchi’ o dei ‘potenti’, in quanto riguarda soggetti che occupano posizioni di responsabilità (nel mondo dell’impresa e della finanza) e sono contraddistinti da una grande disponibilità di risorse, oltre che dalla capacità di dettare regole di comportamento e di sottrarsi alle imputazioni di devianza (V. Ruggiero, Delitti dei deboli e dei potenti, 1999). Al fine di garantirsi l’impunità, questi soggetti si mobilitano infatti per cambiare la definizione della realtà o per oscurarla, mettendo in atto strategie di negazione o di neutralizzazione, di giustificazione o di normalizzazione, o ancora di vera e propria decriminalizzazione (O. Vidoni Guidoni, Come si diventa non devianti, 2000).

Questo tipo di criminalità ha conseguenze rilevanti sugli assetti e sul funzionamento del sistema economico. Con riferimento al nostro Paese è stato infatti osservato che la «singolare propensione delle imprese italiane (soprattutto le grandi) all’illecito e alla corruzione politica costituisce un fattore ambientale di estrema importanza che condiziona le scelte di investimento e di sviluppo della generalità delle imprese» (M. Onado, Gli scandali finanziari: il catalogo è questo, 2011, p. 204). Tanto che tratti peculiari del capitalismo italiano sarebbero proprio «la frequenza e la continuità con cui la finanza (bancaria e delle imprese) è stata usata per puri scopi di corruzione» (p. 192). Scandali finanziari sono infatti presenti anche in altri Paesi, ma non con la stessa ampiezza e intensità, e soprattutto non con le medesime connessioni emerse in Italia con fenomeni di corruzione politica. Questa criminalità dei colletti bianchi riguarda prevalentemente attività che si dispiegano negli spazi di intersezione tra Stato e mercato, comunque soprattutto a ridosso dell’azione pubblica (per es., risultano molto permeabili all’illegalità le società ‘partecipate’), determinando ancora una volta una dilapidazione di risorse collettive e ostacolando di fatto scelte di innovazione e di ampliamento della base produttiva.

I confini mobili della legalità

Lo scenario ricostruito restituisce un’immagine caratterizzata da forme pervasive e durature di illegalità. La storia della Repubblica è contrassegnata da una serie di fattori eversivi (i tentativi di colpo di Stato, il neofascismo, il terrorismo rosso, le mafie, la loggia massonica P2, il sistema della corruzione, la lunga serie di scandali finanziari), che hanno visto come protagonisti gruppi e organizzazioni che, pur avendo avuto tra loro contatti e scambi reciproci, non sono riconducibili a un quadro unitario (A. Silj, Malpaese. Criminalità, corruzione e politica nell’Italia della prima repubblica. 1943-1994, 1994; Crainz 2012). Non è dunque plausibile la tesi dell’esistenza di un ‘Grande vecchio’ che manovra da dietro le quinte un insieme complesso di trame occulte (Sciarrone 2009, pp. 152-55). Parimenti, i diversi fenomeni richiamati non costituiscono un unico e organico sistema criminale, espressione di strategie di tipo cospirativo nei confronti dell’ordinamento democratico. Si tratta piuttosto di fenomeni che appartengono alla sfera opaca della politica e del potere invisibile, in cui si articolano diverse ‘società parziali’, che spesso agiscono come ‘potentati quasi sovrani’ sottraendosi al controllo democratico e al controllo giurisdizionale (N. Bobbio, Il futuro della democrazia, 1994). Una situazione che tende a manifestarsi in tutti gli Stati democratici, nei rapporti tra «potere emergente (o pubblico), semisommerso (o semipubblico) e sommerso (o occulto)» (p. 96).

Ma in Italia vi è una dimensione ulteriore. Come si è infatti mostrato, i confini tra legale e illegale costituiscono una linea di frattura che attraversa l’economia e la politica a diversi livelli, intrecciandosi su svariati piani: «La società è come se si dividesse in due componenti, spesso in precario equilibrio, tra civile e incivile. Ma non sono due blocchi contrapposti chiaramente identificabili: è la coabitazione a prevalere» (Donolo 2011, p. XII). Non è ovviamente agevole individuare in modo netto i fattori e i nessi causali tra le diverse variabili che hanno contribuito a produrre un contesto di questo tipo. La questione è spesso ricondotta alla presenza di specifici orientamenti culturali e valoriali, in particolare con riferimento all’assenza o debolezza di cultura civica (R.D. Putnam, Making democracy work, 1993), vista in relazione a differenti forme e livelli di fiducia e di partecipazione politica (L. Sciolla, La sfida dei valori, cit.). Bisogna però distinguere tra la mancanza o insufficienza di fiducia e la sfiducia nelle istituzioni: quest’ultima «è un atteggiamento d’insoddisfazione e diffidenza piuttosto generale, consolidato da ripetute delusioni di aspettative riguardanti i principi legittimanti dell’istituzione» (L. Sciolla, Quando sono le istituzioni a generare sfiducia, «Sistemi intelligenti», 2013, 1, pp. 171-72). Il problema non è quindi il quantum di fiducia, ma il suo contenuto, vale a dire il paradosso che essa possa essere fondata su clientelismo, favori, conoscenze, corruzione (C. Castelfranchi, La paradossale «sfiducia» degli italiani nelle istituzioni, «Sistemi intelligenti», 2013, 1, pp. 113-21). In altri termini, la sfiducia nelle istituzioni è, in realtà, una fiducia perversa nell’uso distorto e particolaristico delle istituzioni.

Quando si parla di illegalità è anche molto ricorrente il richiamo al concento di «familismo amorale», coniato negli anni Cinquanta da Edward Banfield (The moral basis of a backward society, 1958; trad. it. 1976), per indicare la propensione a concentrarsi sugli interessi materiali immediati del proprio gruppo familiare, senza preoccuparsi dell’interesse della collettività. Si tratta però di una categoria troppo ampia e generica, che finisce per ricomprendere fenomeni assai eterogenei, perdendo di utilità euristica. Peraltro il familismo è diventato uno degli stereotipi più diffusi per spiegare la presunta sindrome particolaristica del nostro Paese (L. Sciolla, Italiani. Stereotipi di casa nostra, 1997). Sarebbe, dunque, opportuno distinguere la presenza di diversi tipi e gradi di familismo, che possono essere più o meno appropriati e compatibili con lo spirito civico e la legalità (A. Bagnasco, Taccuino sociologico, 2012).

L’obiettivo conoscitivo di questo contributo è soprattutto quello di cogliere le relazioni tra legale e illegale, e i loro rapporti di ibridazione, assumendo un punto di vista che si colloca all’incrocio di politica ed economia, quindi in una prospettiva che mette in tensione pubblico e privato, Stato e mercato, ovvero ‘ordinamenti sociali’ – in senso weberiano – che poggiano su criteri diversi e producono tipi differenti di beni. In questa ottica, legalità e illegalità possono essere viste in connessione con specifici meccanismi di regolazione che riguardano la creazione non solo di beni pubblici, ma anche di public bads (Pichierri 2014). D’altro canto, intendere la stessa legalità come forma di regolazione sociale implica sottolineare «come gli attori, i principi e le modalità che ispirano e guidano l’allocazione delle risorse abbiano un peso determinante per la costruzione e la decostruzione della legalità» (P. Fantozzi, Introduzione, in Legalità in crisi, 2012, p. 23). Richiamando ancora Max Weber, è tuttavia opportuno precisare che la legalità effettiva «si misura verticalmente in livelli, maggiori, minori o minimi, e non soltanto orizzontalmente, nei termini antitetici di presenza/assenza» (A. Costabile, L’analisi sociologica della legalità, in Legalità in crisi, cit., p. 56). Come abbiamo mostrato, il problema dell’Italia non è tanto l’assenza dello Stato o della legalità, quanto la sua debolezza, o più precisamente la compresenza di diversi livelli di illegalità.

Sul piano storico, secondo diversi osservatori, è da collocare alla fine degli anni Sessanta, in coincidenza con «la prima vera fase di benessere che il nostro paese abbia mai vissuto», quella «grande mutazione genetica» che ha portato «una società operosa e dinamica» a trasformarsi «in un immenso verminaio collettivamente dedito alla dilapidazione delle risorse e al malaffare fatto sistema» (E. Scalfari, Comincia il gioco dei quattro cantoni, «La Repubblica», 16 gennaio 1994). In quel periodo diventa evidente la degenerazione degli strumenti di intervento pubblico da mezzi di governo a veicoli di clientele: «la mediazione non era più con ceti, con partiti rappresentativi di interessi, attraverso misure di diffuso valore compensativo, ma si esauriva tutta nei rapporti palesi e sotterranei con i gruppi svariati di interesse, con i potentati locali, con i centri influenti del potere privato» (Il governo dell’industria in Italia, a cura di G. Amato, 1972, p. 49). Com’è noto, l’istituzione delle regioni non arresta queste tendenze, anzi alimenta ulteriormente logiche spartitorie, clientelismo e circuiti illegali (Crainz 2012, p. 25), che raggiungono il culmine negli anni Ottanta. Proprio nel 1980 l’evasione dell’IVA sfiora il 50% e ben il 70% negli esercizi pubblici, mentre l’introduzione delle ricevute fiscali provoca resistenze e proteste. Da Nord a Sud si scoprono centinaia di aziende che fanno ricorso a fatture false, grazie a una rete ampia e trasversale di complicità (G. Crainz, Autobiografia di una Repubblica. Le radici dell’Italia attuale, 2009, p. 140). Il decennio, fortemente contrassegnato dal ‘craxismo’, è costellato da una lunga sequenza di indagini giudiziarie che svelano una diffusione capillare e sistemica di pratiche di corruzione, che poi troverà la sua massima evidenza nell’inchiesta ‘mani pulite’ della Procura di Milano. Come sappiamo, da una parte tangentopoli, dall’altra le stragi mafiose di Capaci e via D’Amelio a Palermo, con i successivi attentati a Firenze, Roma e Milano, sanciranno la fine della cosiddetta prima repubblica. Negli anni successivi, la rappresentanza politica offerta dalle coalizioni guidate da Silvio Berlusconi ha avuto – secondo numerosi analisti – come componente fondamentale un atteggiamento indulgente verso le attitudini particolaristiche dei cittadini: «Alle loro diffidenze verso la dimensione pubblica, agli egoismi di corporazione, alle elusioni fiscali; all’irritazione provocata dal rigorismo e dagli eccessi normativi, ai disturbi somatici generati dall’intrusività dei legislatori, all’invidia per la capacità altrui di sottrarsi all’imperio delle regole» (E. Berselli, Post italiani: cronache di un Paese provvisorio, 2003, p. 81). Il berlusconismo avrebbe interpretato al meglio e, quindi, amplificato sul piano politico e culturale questo tipo di inclinazioni (Berlusconismo. Analisi di un sistema di potere, a cura di P. Ginsborg, E. Asquer, 2011).