Dieci, cento, mille musei delle culture locali

Dieci, cento, mille musei delle culture locali

Cenni storici sui musei regionali demoetnoantropologici italiani

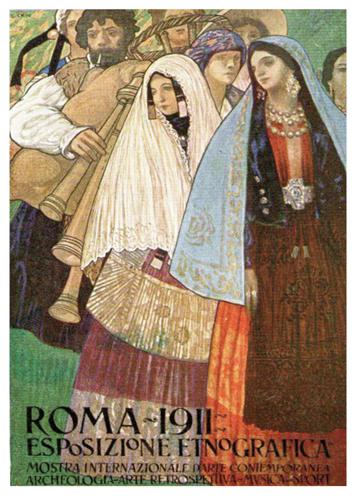

L’analisi del processo culturale che nella seconda metà del Novecento – soprattutto, e non casualmente, a partire dagli anni Settanta – ha prodotto la sorprendente proliferazione di musei locali di interesse demoetnoantropologico (DEA) non può prescindere da alcune considerazioni preliminari. La forma regionalistica prospettata per lo Stato italiano dalla Costituzione repubblicana, approvata il 22 dicembre 1947, liberò molte energie culturali esistenti a livello territoriale, rinvigorì le risorse proprie della tradizione nazionale degli Studi sociali e storici, ma neutralizzò in modo irrevocabile le possibilità di compimento del Museo di etnografia italiana concepito all’inizio del 20° secolo. Ideato nel 1906 a Firenze da Lamberto Loria (1855-1913), uno dei padri della museografia italiana, rilanciato nel 1911 con l’Esposizione etnografica di Roma per il cinquantenario dell’Unità d’Italia (fig. 1) e caldeggiato al primo Congresso di etnografia italiana di quello stesso anno, nel 1923 venne istituito e trasferito a Roma in ragione del suo rango ‘nazionale’. Di fatto, il progetto di Loria rimase però un’opera incompiuta durante tutto il Novecento, al punto che, quando nel 1956 si trovò finalmente uno spazio per ospitarne le collezioni (rimaste fino ad allora praticamente senza sede), e il Museo nazionale delle arti e tradizioni popolari (MNATP) aprì i battenti, quest’ultimo continuò a rincorrere una plausibile missione sovralocale, senza riuscire però a legittimare chiaramente la sua natura ‘nazionale’. Nel 2007 questa ambizione si è riaffacciata e il Museo è stato trasformato in Istituto centrale per la demoetnoantropologia (d.m. 7 ott. 2008). Le sue alterne e sfortunate vicende (cfr. Arti e tradizioni. Il museo nazionale dell’EUR, a cura di S. Massari, 2004) hanno finalmente trovato una conclusione con la disposizione dell’art. 1 del citato decreto, firmato dal ministro per i Beni e le Attività culturali Sandro Bondi, in base al quale il nuovo Istituto «subentra al Museo nazionale delle arti e tradizioni popolari, conseguentemente soppresso».

Gli esiti di questa parabola sono un punto di osservazione utile per comprendere origini e sviluppi della museografia regionale italiana, a partire dal secondo dopoguerra: di fronte alla progressiva maturazione del dettato costituzionale in materia di decentramento politico e alla conseguente proliferazione di collezioni etnografiche territoriali, il MNATP si è sempre più rivelato inattuale, cioè non più rappresentativo della missione assegnatagli dai padri fondatori e, comunque, mai sufficientemente attrezzato per affrontare i grandi cambiamenti sociali e culturali del Paese e dell’Europa, verificatisi nell’ultimo ventennio del 20° secolo.

Le piccole e medie realtà museali, che hanno partecipato all’epoca d’oro della museografia demoetnoantropologica italiana (corrispondente all’ultimo trentennio del Novecento), riverberano l’eco del grande fallimento progettuale del Museo di etnografia italiana. Per diversi aspetti esse sono il frutto di esperienze locali parallele al progressivo affermarsi del nuovo assetto regionale del Paese, e che hanno interpretato più modestamente, ma con coerenza e audacia spesso sorprendenti, le potenzialità della prospettiva antropologica applicata al museo, inteso come luogo di riconoscimento e di comunicazione delle identità locali. Si è trattato di un processo culturale iniziato alla fine degli anni Sessanta e accompagnato anche da una ripresa d’interesse per i musei da parte degli studi demoetnoantropologici italiani, che rifocalizzarono l’attenzione sul tema della documentazione e della rappresentazione delle tradizioni popolari, dopo un periodo di vuoto sia teorico sia pratico. Tale processo fu contraddistinto da due orientamenti fondamentali: da un lato, la ricerca di radici identitarie nelle pieghe della cultura materiale, sopravvissuta alla modernizzazione del Paese; dall’altro, il diverso modo di pensare le tradizioni popolari, così come era promosso, secondo studi sempre più emancipati, dalla folcloristica e come veniva sperimentato dalle nuove generazioni coinvolte nella ricerca storica e sociale territoriale (Il patrimonio museale demoetnoantroplogico, 2002).

Nella Storia degli studi delle tradizioni popolari in Italia (1947) di Giuseppe Cocchiara è prefigurata la parabola del Museo di etnografia italiana, fin dall’anno dell’approvazione della Costituzione repubblicana. In appendice al volume è presente un paragrafo dedicato ai musei etnografici (già apparso nella «Zeitschrift für Volkskunde» del 1939), che prende spunto dallo stallo del progetto varato da Loria. Cocchiara rievocava «la via crucis del Museo di etnografia italiana, il quale, malgrado le proposte e le proteste, non ha ancora avuto una degna sistemazione» (p. 240). L’antropologo palermitano ne riferiva in rapporto alla vivace situazione più diffusamente territoriale, segnalando come quel ‘nobile tentativo’, in fondo, per lo stesso Loria, non avesse rappresentato l’unico punto di riferimento da cui partire. Infatti, da un lato, c’era già stata l’impresa compiuta da Giuseppe Pitrè (1841-1916) con il suo Museo etnografico siciliano, primo vero esempio da imitare in altre parti della penisola; dall’altro, c’erano le promettenti ricerche locali, da incoraggiare e disciplinare nelle diverse regioni italiane, proprio a partire dall’auspicata affermazione del museo fiorentino (L. Loria, Com’è sorto il Museo di etnografia italiana in Firenze, 1907).

Il Museo di etnografia italiana è stato [...] un malato a cui soltanto oggi le cure dei medici pare che vogliano ridare una nuova vita. Questa nuova vita, però, ha pulsato e pulsa nelle arterie dei nostri Musei provinciali, ciascuno dei quali può essere davvero considerato come una pagina della nostra storia, come una sinfonia, direi, nella quale si ricompongono le note del nostro passato. Ciascuno di questi Musei è sorto per l’iniziativa di un privato. E di questo privato, che in un primo tempo ne ha assunto la direzione, il Museo regionale risente la preparazione e la cultura (G. Cocchiara, Storia del folklore in Italia, 1981, p. 241).

Nella breve, ma significativa, rassegna sui musei etnografici italiani, Cocchiara registrava il Museo di Perugia, con la sua preziosa raccolta di amuleti ed ex voto curata da Giuseppe Bellucci; le otto sale del Museo etnografico di La Spezia, che ospitavano le collezioni etnografiche della Lunigiana, ordinate da Giovanni Podenzana e Giovanni Sittoni; il Museo delle tradizioni popolari della Capitanata, fondato a Foggia nel 1930 da Ester Loiodice; la sezione etnografica del Museo diocesano di Bressanone, risalente al 1897; il Museo etnografico di Tolmezzo; il Museo civico di Bolzano; la collezione di presepi del Museo di San Martino a Napoli; la collezione di stampe raccolte da Bertarelli al Castello sforzesco di Milano; e poi naturalmente gli oltre 20.000 oggetti del Museo etnografico siciliano, ordinati da Pitrè a Palermo nel 1892.

La rassegna proposta da Cocchiara è del 1939, anno in cui il Comitato – nominato nel 1938 dal ministro dell’Educazione nazionale Giuseppe Bottai per occuparsi delle sorti del Museo di etnografia italiana – era impegnato nel riordinamento e completamento delle raccolte Loria, provvisoriamente depositate a Villa d’Este a Tivoli. Il romanista e bibliografo Giuseppe Ceccarelli (Ceccarius, 1889-1972), Gugliemo De Angelis d’Ossat (1907-1992), all’epoca giovane funzionario dell’amministrazione delle Antichità e belle arti, e il folclorista Paolo Toschi (1893-1974) erano stati incaricati di preparare un’importante mostra del costume italiano, suggerita dallo stesso ministro Bottai al capo del governo Benito Mussolini, da realizzarsi nell’ambito dell’Esposizione universale di Roma (EUR) per celebrare nel 1942 il ventennale della rivoluzione fascista. Conclusa la manifestazione, la mostra sarebbe rimasta in forma di museo permanente del costume e delle arti popolari, nel palazzo appositamente edificato per ospitarla (G. Ceccarelli, Il futuro Museo di etnografia italiana e il suo materiale, 1942). Alla pianificazione museologica – come testimoniano i documenti contenuti nel citato volume di Stefania Massari – si applicarono in modo particolare Ceccarelli e Toschi, i quali proposero un allestimento tematico finalizzato a dare una visione unitaria del folclore italiano, e superando le divisioni regionalistiche, senza tuttavia trascurare di coinvolgere i direttori dei musei etnografici regionali e locali, i soprintendenti e i singoli studiosi di specifiche competenze.

L’iniziativa era stata anticipata dalla pubblicazione, a cura del Comitato nazionale italiano per le arti popolari, delle Norme generali per la raccolta degli oggetti e dei documenti di arte popolare (1936), corredata di questionari, indicazioni e appunti per il rilevamento, la ricerca e la catalogazione; ed era suffragata dall’apparizione della l. 1° giugno 1939 nr. 1089 sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico, che proprio da Bottai prese il nome e che accoglieva tra le ‘cose’ da salvaguardare anche il patrimonio etnografico.

L’entrata in guerra dell’Italia, nel giugno 1940, fece naufragare il programma dell’E42, e con esso il proponimento di trasferire l’etnografia italiana in uno degli edifici già terminati nel 1938 in occasione dell’evento. Non si trattò certo di una banale interruzione, poiché gli anni del dopoguerra furono assai difficili per quanti si dovettero impegnare anche nella rinascita dei musei, affrontando prima la ricostruzione degli edifici danneggiati dalle bombe e, in seguito, l’adeguamento delle strutture museografiche interne. Per avere un’idea dello sforzo compiuto si possono scorrere le eloquenti immagini fotografiche pubblicate nel volume Musei e gallerie d’arte in Italia. 1945-1953 (1953), presentato da De Angelis d’Ossat, nel frattempo direttore generale delle Antichità e belle arti, con le seguenti parole rivolte al ministro della Pubblica istruzione Antonio Segni:

Onorevole Signor Ministro, l’interesse che sempre più vivo si suscita intorno al nostro patrimonio artistico invita a far meglio conoscere, sia pure nelle sue grandi linee, l’opera compiuta in Italia nel dopoguerra per la migliore sistemazione dei Musei e delle Gallerie d’arte. È una vasta ed organica mole di lavoro che specialmente in questi ultimi anni – sedata l’urgenza dei problemi di restauro monumentale – ha potuto ricevere larghi sviluppi e significative adesioni [...]. Il rinnovamento di circa centocinquanta musei – studiato e attuato con amore – onora indubbiamente il nostro Paese ed io, più che avere il privilegio di portarvi un modesto contributo, sono assai lieto che questa occasione mi dia modo di segnalare al Suo apprezzamento l’attività delle nostre Soprintendenze e dei bravi funzionari che vi sono preposti; tutti ben degni di elogio, assieme a quanti – in altri uffici dello Stato e di alcune amministrazioni comunali – hanno contribuito, quasi sempre con mezzi assai limitati, a realizzare un’opera di valorizzazione e di rinnovamento che costituisce, nel suo insieme e per le circostanze che l’hanno determinata, una vera ed alta affermazione dello spirito.

Nella relazione veniva auspicata la ‘prossima sistemazione’ del Museo di etnografia italiana. Ma si segnalava anche l’importanza delle collezioni etnografiche, di folclore e di arte popolare, meritevoli di essere recuperate e valorizzate a livello territoriale, al pari delle altre raccolte d’arte e di antichità.

Il 1953 fu comunque l’anno decisivo perché il deposito del Museo di etnografia italiana a Villa d’Este a Tivoli venisse, finalmente, ricollocato e disvelato. Paolo Toschi venne incaricato di integrare la Mostra dell’arte nella vita del Mezzogiorno, programmata al Palazzo delle esposizioni di via Nazionale a Roma, con una sezione sul folclore da allestirsi nel Palazzo dei congressi dell’EUR, proprio a due passi da quell’edificio ‘delle tradizioni popolari’, che prima della guerra era in predicato di accogliere le raccolte del Museo di etnografia italiana, e che poteva essere reclamato quale sede deputata a ospitare il nuovo Museo nazionale delle arti e tradizioni popolari. Incoraggiato da De Angelis d’Ossat, che nel 1954 lo aveva nominato presidente di una nuova commissione, Toschi riuscì a sfruttare l’occasione favorevole e a concretizzare quel disegno di trasferimento nel 1956.

Il progetto nazionale del Museo di etnografia italiana si realizzava proprio mentre la l. 10 febbr. 1953 nr. 62, concernente l’applicazione della Costituzione e il funzionamento degli organi regionali, ‘scongelava’ il decentramento previsto dai padri costituenti e ancora inattuato per le diffidenze nei confronti delle limitazioni politiche che avrebbe procurato; lo Stato italiano si avviava a realizzare quel regionalismo che avrebbe preso una forma concreta prima nel 1968, con l’approvazione della legge per l’istituzione delle regioni a statuto ordinario, e poi nel 1977, con le leggi di delega sulle competenze territoriali, anche in materia di musei e beni culturali (Pizzorusso 1995, pp. 113-50).

Benché gli annosi problemi del Museo di etnografia italiana avessero trovato una positiva risoluzione e la direzione fosse stata affidata all’antropologo Tullio Tentori (1920-2003), all’indomani della pubblicazione della memoria di Toschi sulla storia del MNATP, comparsa nel 1957 sulla rivista «Lares» (13, 1-2, pp. 49-68), la museografia demoetnantropologica praticamente scompariva dalle pagine della letteratura scientifica per un buon decennio.

Si ritrovò attenzione per l’argomento nel 1967, anno in cui l’Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari e l’Istituto di composizione architettonica della facoltà di Architettura della locale università organizzarono a Palermo il Seminario di studi Museografia e folklore, durante il quale Alberto Mario Cirese (1921-2011) presentò una relazione introduttiva, ritenuta fondativa di un nuovo modo di pensare alle raccolte di tradizioni popolari e al ruolo dei musei (A.M. Cirese, I musei del mondo popolare: collezioni o centri di propulsione della ricerca?, «Architetti di Sicilia», 1968, 17-18, pp. 13-21; poi con il titolo Le operazioni museografiche come metalinguaggio, in A.M. Cirese, Oggetti, segni, musei. Sulle tradizioni contadine, 1977, pp. 37-56). Il seminario, organizzato non casualmente nella Sicilia di Pitré, riconduceva a Cocchiara e alla sua decentrata prospettiva di osservazione della museografia etnografica italiana. La regione, il territorio, non più la nazione, quali centri propulsivi di una museografia (e di una disciplina), di cui si avvertiva – e Cirese soprattutto – la necessità di un completo ripensamento. Non si trattava, evidentemente e semplicemente, di andare oltre Loria e di prendere le distanze dal suo progetto di Museo di etnografia italiana, peraltro articolato su base regionale a dispetto dell’ambiziosa natura nazionale. Piuttosto, bisognava dare un senso più attuale alla dialettica Stato/Regioni, che aveva accompagnato la storia stessa del museo fiorentino, e che restava implicita nella forma istituzionale del museo inaugurato a Roma nel 1956. Quella dialettica era, infatti, difficilmente archiviabile. Andava semmai ripensata, come, per es., Cirese propose nel suo intervento al seminario, connettendo le più recenti esperienze di Toschi (MNATP) con quelle di Pitré e Cocchiara (Museo etnografico siciliano), ma anche di Antonino Uccello (Casa museo di Palazzolo Acreide) e di Gaetano Perusini (Museo etnografico di Udine). Proprio la presenza di questa positiva dialettica induceva Cirese a riflettere sui compiti dei musei di folclore: ‘collezioni o centri di propulsione della ricerca?’. Reclamare nuovi compiti per i musei etnografici aveva il senso di ridefinire il rapporto tra antropologia e musei, dunque significava anche tornare a esprimere delle preferenze sulle caratteristiche del loro ordinamento. Rivalutando la posizione manifestata contro l’ordinamento regionale da alcuni studiosi al primo Congresso di etnografia italiana del 1911, ed espressa principalmente da Francesco Baldasseroni, Cirese trovava nella sistemazione delle collezioni per soggetto o per materia «l’esemplificazione concreta (ed autorevole) di quel passaggio dal vivo vitale al vivo museografico» di cui i musei etnografici avevano bisogno. Quelli regionali avrebbero potuto aderire ai progetti di ricerca antropologica (proponendo una «lettura del reale attraverso linee di conoscibilità: variare degli usi attraverso il tempo, a seconda delle zone e nella dimensione sociale»), mentre il museo nazionale avrebbe potuto funzionare da «ricapitolazione» e «sintesi a raggio più ampio» di quanto a livello regionale e locale veniva proposto (p. 48).

Il peso e la fortuna del contributo di Cirese sono ampiamente riconosciuti (P. Clemente, Vent’anni dopo. Alberto M. Cirese scrittore di musei, «La ricerca folklorica», 1999, 39, p. 8). La ripresa d’interesse scaturita in Italia attorno al tema del rapporto tra musei e studi antropologici deve molto a quella riflessione, che segnò in modo significativo la tradizione italiana di studi, sino a quel momento circoscritta agli strascichi di un’impresa estenuante, e tutto sommato sterile, per l’istituzione di un museo di etnografia nazionale.

Tra nazione e regione: antropologia dell’Italia e musei

I decenni che anticipano la svolta sancita dal titolo V della Costituzione permettono di fissare quattro date: 1947 (approvazione della Carta ed elogio della museografia regionale da parte di Cocchiara); 1957 (primo anno di vita del MNATP, salutato dal suo ‘eroe eponimo’ Toschi); 1967 (svolgimento del seminario di Palermo e contributo di Cirese); 1977 (pubblicazione della raccolta di saggi di Cirese Oggetti, segni, musei, e varo della legge delega alle regioni).

Il decennio 1967-77 fu per molti aspetti strategico e segnò l’inizio di una stagione veramente epocale per la museografia demoetnoantropologica, che ricevette un’attenzione particolare persino da quanti si preoccuparono di riordinare l’assetto istituzionale dei beni culturali sul piano nazionale. Con l’introduzione negli anni Cinquanta del concetto di bene culturale nel linguaggio giuridico internazionale, la materia sembrò aver assimilato la dimensione olistica del concetto antropologico di cultura. Benché ancora non si parlasse diffusamente di patrimonio, l’antropologia aveva già acquistato un ruolo orientativo, che si rifletteva, per sensibilità e sollecitazioni, nelle stesso processo di ripensamento dell’universo dei beni culturali.

I membri della Commissione parlamentare incaricata nel 1964 (l. 26 aprile 1964 nr. 310) di studiare un assetto amministrativo per tali ‘beni’ (un’organizzazione che nel 1974 avrebbe preso la forma di un ministero specifico), dimostrarono grande attenzione per la dimensione etnografica del patrimonio culturale (Per la salvezza dei beni culturali in Italia. Atti e documenti della Commissione d’indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio, 1° vol., 1967). Nell’indagine svolta dalla Commissione presieduta da Francesco Franceschini, e alla quale prese parte anche l’antropologo Tullio Tentori (1920-2003), si suggeriva persino di tradurre sul piano istituzionale le prospettive di ricerca delineate in questo specifico settore dagli studi scientifici. Al bene materiale veniva addirittura associato il bene ‘non materiale’, inteso come documento della vita sociale e di produzione, o di manifestazioni ludiche e cerimoniali, anticipando in pratica quasi di quarant’anni l’assunzione dei cosiddetti beni intangibili tra le ‘cose’ da salvaguardare (Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage, UNESCO, Parigi, 17 ottobre 2003). La Commissione aveva ben recepito il lavoro avviato nel 1962 dalla Discoteca di Stato in collaborazione con l’università, sui beni definiti da Cirese ‘volatili’, e cioè: «canti, fiabe, feste e spettacoli, cerimonie e riti, le musiche, gli elementi cerimoniali e rituali, le feste, le immagini audiovisive, le testimonianze orali e le storie di vita che non sono né immobili né mobili perché per essere fruiti più volte devono essere ri-eseguiti o “ri-fatti”» (A.M. Cirese, Le discipline umanistiche: l’antropologia, «La ricerca folklorica», 1991, 23, pp. 79-86). Quel lavoro nel 1970 avrebbe prodotto il Catalogo delle registrazioni dell’Archivio etnico-linguistico e musicale (AELM), e, in seguito, un programma di ricerca nazionale sulle fiabe e altre tradizioni orali dal titolo Tradizioni orali non cantate (a cura di A.M. Cirese, L. Serafini, 1975).

Mentre i lavori di messa a punto dell’Amministrazione dei beni culturali proseguivano a carico di una nuova Commissione parlamentare (presieduta da Antonino Papaldo), la l. 17 febbr. 1968 nr. 108 diede finalmente applicazione al dettato costituzionale: furono istituite 15 regioni a statuto ordinario e fissate al 1970 le prime elezioni regionali. Il processo, iniziato nel 1948 con la creazione delle prime regioni a statuto speciale, veniva quindi portato a compimento, in un clima di retorica partecipativa non esente da attriti e resistenze, tuttavia ampiamente orientato dalla dinamica politica e sociale del tempo. Di lì a poco, la nuova forma dello Stato si concretizzò con la messa a punto dei singoli statuti regionali e con la produzione delle leggi sulle devoluzioni previste: nel 1975 il governo fu delegato a completare il trasferimento delle funzioni spettanti alle regioni (l. 22 luglio 1975 nr. 382), e il 24 luglio 1977, con il d.l. nr. 616, fu concluso il trasferimento di competenze (Rugge 1995, pp. 213-95).

L’antropologia italiana, di fronte a questo mutato scenario, ha cercato di valorizzare le proprie competenze e risorse conoscitive. Giovanni Battista Bronzini (1925-2002), per es., che proprio negli anni Settanta iniziava a rivolgere un interesse specifico al mondo dei musei, di fronte al compimento del processo di regionalizzazione, richiamò l’attenzione sul fatto che le culture regionali sino ad allora erano state messe ai margini della cultura ufficiale dalla «duplice tendenza nazionalistica e idealistica della cultura italiana della prima metà del ‘900», la quale considerava «la regionalità del fatto o prodotto folclorico come una riduzione di nazionalità e come un dato empirico estraneo al suo valore estetico, storico, filologico» (Cultura popolare e regione, «Lares», 1976, 42, 2, pp. 151-63). In realtà il regionalismo in ambito demologico era testimoniato dall’esistenza di pregevoli studi. Gli studi regionali di Giovanni Crocioni e la sua tesi sul regionalismo culturale (Le regioni e la cultura nazionale, 1914) aveva persino influenzato positivamente la riforma Gentile del 1923 sull’insegnamento. Inoltre, Bronzini segnalava il lavoro pionieristico di Pitrè in Sicilia, o di Gennaro Finamore e Antonio De Nino in Abruzzo, iniziatori di studi regionali postunitari, divenuti in seguito modelli di riferimento per gli studiosi locali; e ricordava anche alcune raccolte di folclore regionale, significative ancorché ispirate da un nazionalismo formale e retorico, e mirate «ad offrire un campionario da vetrina» delle tradizioni regionali. Secondo Bronzini, anche la «mal posta antitesi (politica e culturale) di regione contro nazione», emersa nel 1911, nelle pieghe del citato dibattito sull’organizzazione del Museo di etnografia italiana, aveva contribuito a far crescere negli anni successivi l’antiregionalità dei demologi italiani, alimentata anche dalla «super-regionalità delle correnti di cultura attraverso cui lingue e tradizioni circolavano e trasmigravano». L’antitesi tra regione e nazione poté dunque essere facilmente strumentalizzata dal fascismo, che in nome di un’artificiosa unità delle tradizioni popolari italiane, esaltò un «retorico e sterile folclorismo patriottico», a dispetto delle smentite, già allora fornite dalle ricerche etnografiche svolte negli anni Trenta da studiosi come Paul Scheuermeier o Gerhard Rholfs (in K. Jaberg, J. Jud, Sprach-und Sachatlas Italiens und der Südschweiz, 1928-40; trad. it. Atlante linguistico ed etnografico dell’Italia e della Svizzera meridionale, 1987).

L’affermazione della nuova forma regionale dello Stato alla fine degli anni Settanta permise all’antropologia italiana di rinnovare la propria tradizione di studi, cominciando a leggere su scala ridotta i processi di trasformazione e di modernizzazione in atto, cogliendo sul nascere, al loro interno, i fenomeni di differenziazione provocati dall’uso politico localistico dei beni culturali (i musei demo-etno-antropologici) e dal revival della cultura popolare, che proprio all’indomani delle leggi di delega amministrativa cominciarono a mobilitare le comunità territoriali. L’oggetto di studio specifico dell’antropologo divenne in sostanza la regione stessa come Istituzione che promuove cultura e azioni sociali, tramite iniziative (musei, archivi, eventi ecc.) che «contribuiscono a costruire identità nuove» nel quadro dei rapporti tra tradizione e modernità (P. Clemente, Le regioni dal punto di vista dell’antropologo. Note su culture locali e processi di trasformazione, in Cultura nazionale cultura regionale, comunità italiane all’estero, a cura di F. Schino, 1988, p. 69-81).

La stagione d’oro della museografia demoetnoantropologica regionale

Le leggi regionali fornirono un quadro di riferimento alla fase localistica della museografia etnografica italiana, germinata ‘dal basso’ alla fine degli anni Sessanta, fondata su un collezionismo oggettuale orientato a valorizzare le identità territoriali. Al sorgere e al diffondersi delle raccolte locali di cultura materiale, l’Amministrazione centrale dei beni culturali, organizzata nel Ministero dei Beni culturali e ambientali con il d.p.r. 3 dic. 1975 nr. 805, rispose con un’attenzione orientata in modo particolare alla predisposizione degli strumenti necessari per la catalogazione dei beni demoetnoantropologici, indispensabile per orientare e sostenere l’attività di una museografia che proliferava in modo esponenziale.

Nel complesso, il clima nazionale degli anni successivi alle cosiddette leggi delega fu decisamente vivacizzato dalle iniziative promosse dai privati e dai movimenti cooperativi o associativi, i quali traevano stimoli dalla legislazione regionale incipiente, ovvero la incalzavano. Il dialogo con le regioni spinse anche le realtà più piccole a scoprire la possibilità di emanciparsi dalla condizione di semplice collezione oggettuale. Questo processo – come si vedrà – avrebbe dato i suoi frutti più maturi soprattutto nel decennio a cavallo tra 20° e 21° sec., quando i programmi di accreditamento della museografia regionale iniziarono a richiedere il rispetto degli standard minimi di qualità raccomandati a livello nazionale. Se però alle soglie del 2000 la situazione si presentava già molto dinamica e promettente, ciò vuol dire che le esperienze, per così dire pionieristiche, di molte regioni avevano evidentemente già fatto scuola.

In effetti: nel 1972 la Regione Lombardia si era dotata di un Servizio cultura del mondo popolare, la Regione Sardegna di un Istituto superiore regionale etnografico, la Provincia autonoma di Trento aveva istituito il Museo degli usi e costumi della gente trentina, creato da Giuseppe Šebesta (1919-2005) nel 1968, e gli Istituti culturali Trentino, Ladino e Mocheno-Cimbro; nel 1977 la Regione Sicilia aveva varato le Norme per la tutela, la valorizzazione e l’uso sociale dei beni culturali e ambientali e istituito le Soprintendenze uniche per i beni culturali e ambientali, con sezioni tematiche anche relative ai beni etnoantropologici; nel 1978 la Regione Piemonte si era dotata di una legge per la tutela, la valorizzazione e l’utilizzazione dei beni culturali (l. reg. 28 ag. 1978 nr. 58), e poi, nel 1995, aveva avviato la promozione e il sostegno di una fitta rete di ecomusei. Nel 1980 la Regione Toscana aveva costituito un suo sistema museale; nel 1981 la Regione Lazio, sulla base di un Piano per il censimento e la catalogazione dei beni culturali e ambientali del Lazio (1979), aveva istituito un Centro regionale per la documentazione dei beni culturali e ambientali e poi, nel 1997, definito le linee di indirizzo e programmazione per musei, biblioteche, archivi; la Regione Molise aveva incluso le norme in materia di musei, archivi storici e biblioteche degli enti locali in una legge del 1980; la Campania si era dotata, nel 1983, di una normativa riguardante musei, biblioteche e settori dell’educazione. Nel 1990 la Regione Emilia-Romagna aveva emanato le norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale (ridefinite in seguito con la l. reg. 24 marzo 2000 nr. 18), e affidato l’attività di ricerca e valorizzazione dei beni culturali all’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali (IBC), nato già nel 1974 come strumento della programmazione regionale e organo di consulenza degli enti locali nel settore dei beni culturali. Ancora nel 1990 la Regione Umbria aveva emanato le Norme in materia di musei, degli enti locali e di interesse locale e istituito il Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica umbra (CEDRAV), che affiancava il Centro di documentazione delle tradizioni popolari e delle botteghe artigiane dell’Umbria, già istituito nel 1974; la Regione Liguria aveva emanato la l. reg. 2 maggio 1990 nr. 32, specificatamente dedicata ai beni DEA immateriali; nel 1995 la Regione Veneto aveva istituito il Sistema regionale veneto dei musei etnografici.

Questo nuovo corso nelle politiche regionali sui beni culturali italiani ha ricevuto un ulteriore decisivo impulso nel 1998. Infatti, con d. legisl. 31 marzo 1998 nr. 112, le regioni e le province autonome sono state chiamate a operare in materia di beni e attività culturali con ruolo sussidiario e complementare a quello statale: nelle attività di conservazione, catalogazione e restauro (art. 149); nella gestione di musei e beni culturali statali (art. 150); nella promozione di attività culturali (art. 153).

Una delle prime conseguenze di quel decreto è stata la produzione (art. 150, 6° co.) dell’Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei (d. m. 10 maggio 2001). Scaturito dall’impegno congiunto della Conferenza delle regioni, degli enti locali, del Ministero per i Beni e le Attività culturali (MIBAC) e dal comitato nazionale italiano dell’ICOM (International Council of Museums), questo documento ha disegnato una visione del museo inteso fondamentalmente come servizio pubblico, capace di adeguarsi a una differenziata utenza, divisa per classi d’età, per genere, provenienza e formazione. Tutto questo ha finito per produrre una sensibilità maggiore verso un’etica nei confronti del pubblico e ha richiamato l’attenzione sull’importanza di strumenti quali le ‘carte dei servizi’ e le ‘carte dei diritti’.

Sì è aperto così un fronte d’azione che ha lasciato emergere, a fianco dello Stato e degli enti locali, le principali associazioni rappresentative dei musei e dei professionisti museali, tutte interessate a incoraggiare l’accreditamento, nel rispetto degli standard, delle tante realtà museali esistenti a livello regionale e locale. Tali organismi associativi nel 2004 hanno pertanto dato vita a una Conferenza permanente delle Associazioni museali italiane, composta da ICOM-Italia; SIMBDEA (Società Italiana per la Museografia e i Beni Demoetnoantropologici); ANMS (Associazione Nazionale Musei Scientifici); AMEI (Associazione Musei Ecclesiastici Italiani); ANMLI (Associazione Nazionale Musei Locali e Istituzionali); AMACI (Associazione Musei d’Arte Contemporanea Italiani); Commissione musei della CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane). All’insegna del principio di sussidiarietà introdotto dalla stagione riformatrice degli anni Novanta, insieme hanno avviato un processo senza precedenti nella storia della museografia nazionale, che ha potuto far guadagnare ai musei italiani lo statuto di ‘istituti della cultura’. Con il Codice dei beni culturali e del paesaggio (d. legisl. 22 genn. 2004 nr. 42), il museo ha cessato di essere uno statico contenitore di oggetti o di collezioni di oggetti, ed è diventato «una struttura permanente che acquisisce, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio» (art. 101); e dunque deve dotarsi di uno statuto e di un regolamento, deve rispettare determinati criteri tecnico-scientifici e avere un’organizzazione e delle professionalità che lo facciano vivere (R. Tucci, Il Codice dei beni culturali e del paesaggio e i beni etnoantropologici: qualche riflessione, «Lares», 2005, 71, 1, pp. 57-70). Uno dei principali impegni assunti dalla Conferenza permanente delle associazioni museali è stato di conseguenza quello di lavorare a una Carta nazionale delle professioni museali, pubblicata nel 2006 da ICOM-Italia, con l’obiettivo di promuovere un corpo tecnico della tutela e della valorizzazione unitario, in grado di condividere metodologie, competenze e obiettivi.

Il sorprendente movimento scientifico e ideologico che ha alimentato la museografia locale, come si è visto, in gran parte è stato determinato dall’evoluzione del quadro legislativo e istituzionale, soprattutto regionale, entro il quale i beni culturali di interesse demoetnoantropologico hanno trovato spazio e pieno riconoscimento.

Alla luce della situazione contemporanea, che vede la ricca galassia dei piccoli musei etnografici potenzialmente aggregabile, quando non già integrata, al sistema di rappresentazione istituzionale (l’Atto di indirizzo, il Codice, la Carta delle professioni), e tuttavia esposta quotidianamente alla complessità delle strategie gestionali e alla fragilità delle governance locali, è forse lecito chiedersi se l’ultimo atto del processo di decentramento avviato dai padri costituenti (l. 112 del 1998), sia in grado di dare effettiva forza ai processi di sviluppo locale e alla loro sostenibilità, ovvero non abbia svelato una prospettiva tutto sommato incompatibile con la natura stessa dell’universo ‘museale’ demoetnoantropologico, in fin dei conti estraneo alle imprescindibili esigenze strutturali del museo-istituto culturale.

Primato caotico

Nel 2013 l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ha pubblicato i risultati dell’indagine I musei, le aree archeologiche e i monumenti in Italia, frutto di un rilevamento che ha come anno di riferimento il 2011. I dati offerti restituiscono forte l’idea dell’Italia quale «paese del “museo diffuso”» («Statistiche report», 28 nov. 2013, p. 2). Su un totale di 3847 musei censiti (il 45,9% si trova nel Nord della penisola e con 550 la Toscana detiene il primato assoluto degli istituti), la tipologia prevalente è quella etnografica e antropologica (16,9%), seguita da quella archeologica (15,5%). Circa un comune su tre ospita un museo. Il 63,8% delle strutture è costituito da musei pubblici, e di queste il 41,6% (1909 unità) sono comunali. L’80% dispone di non più di 5 addetti ai servizi d’istituto. Il 16,9% dei musei è dislocato in comuni con meno di 2000 abitanti. Il 47,9% (2199 casi) è stato inaugurato tra il 1960 e il 1999; 1565 dopo il 2000. Il patrimonio museale nazionale appare, nel complesso, piuttosto giovane.

L’indagine, che dà conto della distribuzione dei 53,9 milioni di visitatori che hanno avuto accesso ai musei italiani, mostra come quelli d’arte siano stati capaci di attrarre il 41,2% del totale (pur costituendo l’11,9% del patrimonio complessivo), mentre i musei etnografici si sono attestati su un più modesto 7,4% (pur essendo la tipologia più rappresentata): poco meno di quanto abbiano totalizzato quelli storici (il 7,8%) e qualcosa in più rispetto ai musei di storia e scienze naturali (5,3%). Stando alle stime gli istituti di grandi dimensioni e prestigio (come la Galleria degli Uffizi e simili) attirano, da soli, più di quattro visitatori ogni dieci (p. 3). Il ‘modello italiano’, secondo il rapporto, appare caratterizzato da:

organizzazioni di piccolissima dimensione (meno di 1000 visitatori) presenti anche nei centri urbani più piccoli, tendenzialmente isolate, deboli nei mezzi […] e nella capacità di animazione culturale […] e nella capacità di generare risorse finanziarie […]. Si tratta di strutture di cui sono titolari soprattutto i Comuni (nel 46,1% dei casi) o soggetti privati (40,1%). In questa classe di grandezza, le collezioni esposte sono frequentemente (nel 22,2% dei casi) di contenuto etnologico o antropologico, legate al territorio e alla storia locale. Strutture di questo tipo esprimono, però, un servizio puntuale di portale culturale nei confronti della propria realtà geografica (fornisce informazioni sulle risorse esistenti nel circondario il 40% delle unità più piccole, contro il 61% di quelle più grandi) e una capacità di attrazione del pubblico giovane e anziano nettamente superiore alla media (p. 9).

Il piccolo museo locale capillarmente diffuso, ‘aperto’ al territorio, sofferente ma vivace, appare come – se non il più conosciuto – il più significativo aspetto del sistema museale italiano. I musei etnografici – anche alla luce delle considerazioni qui introdotte – possono essere considerati come una rappresentazione plastica di questo mondo.

Alla pubblicazione dei dati sopra riportati ha fatto seguito, sul domenicale del «Corriere della sera - La lettura» del 15 dic. 2013, un articolo dal titolo Mille musei etnografici un caotico primato italiano, firmato da due antropologi (Adriano Favole e Vincenzo Padiglione), nel quale si proponeva una storicizzazione del processo che ha portato alla loro nascita, si segnalavano problemi e se ne ribadiva l’importanza in termini di democrazia culturale (p. 17).

Il titolo dell’articolo, scelto dalla redazione del quotidiano, sembrava voler sporcare una fastidiosa supremazia, un gesto che indica bene come vengono visti tali musei da coloro che appaiono, peraltro, i più benevolenti nell’ambito dell’opinione pubblica: musei ‘cenerentole’ che partecipano con un patrimonio minore (demoetnoantropologico) al Codice dei beni culturali e del paesaggio. A loro appare necessario ricordare – sembra affermare il titolo, ma non il contenuto dell’articolo – di restare all’angolino, di tenere sempre presente la loro condizione plebea di origine. Anche quando raccontano altro i musei DEA ‘puzzano’ di rustico, evocano mondi arcaici e tradizioni di paese. Per i molti che esaltano una generica bellezza – è doloroso constatarlo – essi non sono un bello spettacolo.

Un panorama articolato e sfuggente

Nel 1980 venne pubblicato sulla nuova serie del «Bollettino di informazione dell’archivio etnico linguistico nazionale» l’Elenco dei musei italiani relativi alla cultura popolare (1980, 12, 23-24, pp. 31-44). I risultati della ricerca, realizzata da Elisabetta Silvestrini, Alessandro Perolini e Fiorella Perolini, erano aggiornati a dicembre 1979. La ricognizione dà conto di un totale di 275 emergenze. Nell’elenco, articolato in quattro macrosezioni (Musei e raccolte della cultura popolare, 157 occorrenze; Musei delle minoranze, 13; Musei territoriali, 47; Musei specializzati, 58), compaiono enumerate alcune tra le realtà più longeve e rilevanti del panorama museale DEA: il Museo del lino di Pescarolo e Uniti (Cremona), la raccolta del Centro di documentazione del lavoro contadino (poi Museo della mezzadria senese) di Buonconvento (Siena), la Casa-museo di Palazzolo Acreide (Siracusa), il Museo civico polironiano di San Benedetto Po (Mantova), il Museo etnologico della montagna pistoiese di Rivoreta di Cutigliano (Pistoia), il Museo della civiltà contadina della Valle dell’Aniene (Roma), il Museo delle arti e tradizioni popolari del Gargano ‘G. Tancredi’ di Monte Sant’Angelo (Foggia), il Museo del carretto siciliano di Terrasini (Palermo). Nel 1985 Roberto Togni pubblicò sulla rivista «Lares» un articolo dal titolo Primo censimento dei musei etno-agricoli in Italia, lavoro nato dall’esperienza di esplorazione fatta in Lombardia dal Centro studi e ricerche di museologia agraria, a partire dagli anni Settanta (1985, 51, 3, pp. 330-74). Da quel periodo anche enti di altre regioni cominciarono a muoversi in quella stessa direzione. Tra musei e collezioni, tra realtà di matrice pubblica e privata, allestite o in corso di allestimento, le occorrenze risultarono 150.

Nel 1997 la Guida ai musei etnografici italiani (di Togni, Gaetano Forni e Francesa Pisani) censì 476 strutture ripartite in 19 regioni: dai 70 musei del Piemonte ai 3 della Basilicata (l’unica regione in merito alla quale non vennero fornite informazioni fu la Valle d’Aosta). Nel 1998, ancora su «Lares» (64, 2, pp. 275-98), venne pubblicato – a cura di Pisani – un primo aggiornamento dei dati pubblicati in monografia l’anno prima. Esso consentì di individuare 43 nuove strutture. Nel 2000, ancora Pisani, sulle pagine della medesima rivista, ha offerto i risultati di una ulteriore revisione del censimento («Lares» 2000, 56, 4, pp. 769-90). I musei di nuova istituzione sono risultati essere 47. Nel 2008, infine, è stata pubblicata la terza edizione (aggiornanta al 2007, le edizioni precedenti erano del 2002 e 2004) del volume Il patrimonio museale antropologico, a cura del Comitato nazionale per i beni demoetnoantropologici della Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici del MIBAC. Si tratta del repertorio più autorevole e aggiornato in relazione al quale è possibile imbastire una riflessione di portata generale rispetto al panorama museale DEA contemporaneo. In tutto sono state censite 1606 strutture, tra musei già realizzati e in corso di allestimento. L’edizione del 2002 ha segnalato 1159 presenze tra musei di ente pubblico, musei privati, collezioni, strutture in fase di progettazione o di restauro. Tra la prima e la terza edizione si registra, dunque, un incremento di 447 unità. Il Piemonte è la regione che, stando all’ultima rilevazione, conta il maggior numero di musei (17 nel 1985, 313 nel 2008), seguita da Lombardia (da 19 a 146), Sicilia (da 9 a 134), Campania (da 2 a 122) e Toscana (da 12 a 114). Fin dal computo del 1985 il Piemonte si è rivelato tra le regioni a più alta densità museale rispetto alle altre (anche se l’Emilia-Romagna contava, al 1979, 46 segnalazioni).

Il dato numerico restituisce l’immagine di un panorama articolato e sfuggente, visione che trova conferma laddove si voglia riflettere sui musei a partire dalle denominazioni con le quali appaiono contrassegnati: museo etnografico, di civiltà (o condizione) contadina, ma anche delle arti e/o tradizioni (variamente aggettivate: popolari, di locali), degli usi e costumi. Denominazioni che lasciano emergere esperienze, percorsi e riferimenti molteplici, che vale la pena trattare come differenze da valorizzare e non come anomalie da normalizzare.

La categoria entro la quale i musei, solitamente definiti demoetnoantropologici, sono classificati a livello internazionale è, per lo più, quella di ‘museo etnografico’; questo nell’accezione odierna si configura come luogo di convergenza

tra ricercatori e curatori di collezioni esotiche ed occidentali, di testimonianze materiali ed immateriali. Sono [i musei] accomunati nel riconoscimento della rilevanza della prospettiva antropologica, dal privilegiare allestimenti contestuali, e dalla propensione a rimettere in discussione i fondamentali (arte, museo, patrimonio, ma anche categorie come matrimonio, economia…) in collaborazione con i portatori delle culture locali (V. Padiglione, Etnografico nome di museo, «AM Antropologia museale», 2005, 12, pp. 41-46).

Per lungo tempo i musei etnografici italiani sembrano aver resistito al cambiamento indotto dai rivolgimenti teorici ed epistemologici, che a partire dagli anni Settanta del Novecento hanno attraversato la disciplina, rimanendo ancorati – almeno fino agli anni Novanta – a pratiche espositive e categorie perentorie (arte, cultura). L’altra grande famiglia è quella dei musei di civiltà contadina, musei nati sul modello di quello istituito nel 1976 a San Marino di Bentivoglio, strutture basate su «collezioni di oggetti poveri, senza spese di allestimento e per volontà di gruppi di base o di ex contadini» legati tramite un «rapporto mai subalterno con il mondo accademico e per lo più fondato su una comune militanza culturale» (V. Padiglione, Etnografico nome di museo, in Padiglione 2008, p. 136).

Una prima analisi del patrimonio museale di pertinenza demoetnoantropologica può essere tentata dal punto di vista dei macrotematismi entro i quali è possibile ricondurre i musei etnografici sparsi lungo la penisola. Prima di procedere in questa direzione, tuttavia, va fatto un cenno alle difficoltà che incontra chi si cimenti in un lavoro di questo tipo. Difficoltà dovute alla natura delle collezioni e dei musei, spesso politematici e dunque di complicata classificazione (Becucci, in Il patrimonio museale antropologico, 2002, 20083, p. 171), e che costituiscono, inoltre, un universo di tipo fluido e in costante trasformazione (Varroni, in Il patrimonio museale antropologico, 2002, 20083, p. 229). Difficoltà riconducibili alle denominazioni sovente ambigue, a volte generiche, altre – almeno nelle intenzioni – di forte impatto evocativo, che gli istituti museali hanno scelto per rappresentarsi. Si ha così un Museo etnografico c’era una volta ad Alessandria, un Museo delle rimembranze a Cosenza, un Museo delle memorie del passato a Casalnoceto (Alessandria), il Museo delle contadinerie di Castigliole d’Asti, e dentro contenitori così denominati si possono trovare collezioni (ma anche allestimenti e ordinamenti) estremamente eterogenee. Questo stesso discorso potrebbe essere allargato ai vari musei ‘etnoantropologici’ (l’appellativo è diffuso soprattutto in Sicilia, come, per es., i musei di Ficarra e Cefalù) o a quelli contrassegnati da altre etichette-contenitore di questo tipo (Museo dell’uomo di Susegana, Treviso; Museo di interesse locale di Crespadoro, Vicenza) e che in molti casi finiscono con essere nulla più che musei di impianto vagamente storico-sociale. Uno stato di cose, quello appena richiamato che – non essendo possibile una dettagliata verifica sul campo degli oltre 1500 musei DEA censiti – obbliga chi abbia intenzione di proporre un quadro di sintesi a qualche approssimazione. A tutto questo va aggiunta la disomogeneità dei criteri e dei parametri utilizzati nella redazione proprio dei repertori sopra citati – opere prevalentemente frutto del lavoro di più gruppi di ricerca –, i quali non di rado risultano essere costruiti in maniera poco coerente, tramite l’impiego di metri differenti, sulla base di sensibilità diverse, con il risultato di non offrire al loro utilizzatore dati di immediata comprensione o – se non di semplice, almeno efficace – confrontabilità. Fatte queste premesse, e con la debita cautela, appare possibile operare alcune generalizzazioni.

Le due Italie

Diversi interpreti hanno suggerito l’esistenza, almeno a livello stratigrafico, di una ‘spaccatura’ tra l’Italia del Nord e quella del Sud, frattura che emerge in modo chiaro alla luce di un’indagine di tipo diacronico. L’Italia centrosettentrionale per decenni ha visto prevalere vistosamente musei di oggetti dotati di caratteristiche funzionali, mentre in quella meridionale erano più frequenti raccolte di tappeti, abiti tradizionali, maschere carnevalesche, gioielli e amuleti. Mentre le seconde affondano le radici in un passato più remoto, le prime – fatte di oggetti per lo più abbandonati e di scarso valore venale – hanno iniziato a prendere forma a partire dagli anni Sessanta. Secondo Togni, l’impronta che caratterizza (almeno nella fase iniziale del periodo preso in considerazione) il patrimonio museale del meridione come «di più lunga tradizione», consiste in una più significativa presenza «di materiale rituale, folcloristico» con musei che «talvolta rivelano una impostazione maggiormente attenta ad aspetti antropologici, estetici ed etnologici vecchia maniera» (Togni in Togni, Forni, Pisani 1997, pp. 28-29).

Quanto detto può essere considerato un dato di partenza all’inizio di quel processo che ha portato alla nascita e al moltiplicarsi dei musei etnografici del meridione, a partire dagli anni Settanta. Tra i ‘contenuti’ dei musei siciliani, secondo gli ultimi aggiornamenti (D’Agostino, Vibaek Pasqualino, in Il patrimonio museale antropologico, 2002, 2008, pp. 428-32), prevale nettamente la ‘civiltà contadina’, e solo in maniera sporadica rimangono riferimenti a collezioni di ex voto e apparati processionali (14 su 213 musei; in Lombardia sono 4 su 146), oppure a forme di arte popolare (sono 5 i musei di pupi e simili). Sembrerebbe dunque che, con il passare degli anni, anche il movimento dei musei del Sud si sia orientato verso il tema centrale della museografia di interesse DEA: il mondo contadino.

I temi cardine

In Italia, quella che è uso comune chiamare museografia spontanea ha preso forma grazie alle collezioni nate alla fine degli anni Sessanta e costituite di oggetti che venivano abbandonati dalle famiglie e dagli artigiani, che lasciavano i paesi e le campagne per andare nelle città. La nascita di questi musei viene messa in relazione con «la prima grande crisi energetica e con il disagio che consegue al massiccio esodo dalle campagne per la concentrazione in aree urbane, sulla spinta di un favorevole processo di industrializzazione che, spesso, è avvenuto in modo da poter essere definito “selvaggio”» (Togni in Togni, Forni, Pisani 1997, p. 22). Cirese interpretò – aprendo così un ampio dibattito – l’ondata generatrice dei musei di cultura materiale come reazione a questo abbandono, ascrivendo la loro apparizione alla ‘coscienza dei prezzi pagati’ al diffuso benessere economico (1977).

La nascita spontanea dei musei, senza alcun tipo di coordinamento, di regia, ha fatto sì che questi presentassero frequentemente tratti ridondanti, anche se, come fa notare Bronzini, nella presentazione alla già citata Guida ai musei etnografici italiani (Togni, Forni, Pisani 1997, pp. 5-10),

la somiglianza o uguaglianza o identicità degli oggetti presentati in un museo a quelli del museo del paese vicino o attiguo viene avvertita dall’esterno, osservandoli in serie e confrontandoli in una medesima area territoriale. Diverso è il rapporto che si stabilisce, all’interno di ogni comunità, fra le cose e i loro diretti fruitori locali di ieri e di oggi: un rapporto legato al vissuto di ciascuno di essi e dei rispettivi padri, che non dev’essere infranto e che va rispettato, al di là dell’aspetto di ripetitività e omogeneità che può stancare il turista in cerca di novità e infastidire l’osservatore colto (p. 6).

Nei musei ‘spontanei’ molto spesso viene posta al centro delle pratiche allestitive e di quelle discorsive la cultura locale e, di frequente, oggetti diffusi un po’ ovunque finiscono con l’essere considerati qualcosa di tipico, unico. Si tratta di musei che per lo più documentano oggetti attinenti al mondo del lavoro e della vita quotidiana. Ma sono anche musei di oggetti, dopotutto, non così lontani dall’esperienza contemporanea di alcuni mestieri e attività, specialmente artigianali o agricole. Non veri e propri musei antropologici, dunque, nel senso di istituti intenti a rappresentare forme di vita, culture, bensì luoghi all’interno dei quali vengono documentate particolari condizioni tecnologiche e saperi connessi con l’ambiente naturale.

Una esperienza che si è discostata da questo modello, pur affondando le radici in un retroterra comune, è stata quella di Ettore Guatelli (1921-2000), il cui stile allestitivo ha avuto grande risonanza, in campo museografico e anche in quello degli studi. Il Museo Ettore Guatelli di Ozzano Taro (Parma) rappresenta il caso di un’opera museografica «tutt’altro che ingenua» e «tutt’altro che artificiosa», improntata a un allestimento di fortissimo impatto scenografico caratterizzato da graffiti materici tramite i quali Guatelli – attento raccoglitore di storie e testimonianze oltre che di oggetti – ha potuto scrivere «il mondo dei padri e dei nonni con gli oggetti del lavoro appesi alle pareti» (P. Clemente, I confini del museo, il museo dei confini: un viaggio nell’opera di una vita di Ettore Guatelli, in Clemente, Rossi 1999, pp. 69, 75).

Il grande protagonista della museografia locale di natura DEA, di quell’intenso proliferare di iniziative museali locali che si avvia dalla fine degli anni Sessanta, è rappresentato dalle attività legate alla lavorazione della terra, all’agricoltura. Seguono poi la sfera del mondo pastorale, delle attività artigiane e le pratiche e gli oggetti legati alla vita domestica. Si può immaginare l’agricoltura come il macroinsieme – ma sarebbe il caso di parlare di un ‘insieme sfocato’ (fuzzy set) – che racchiude al proprio interno sottoinsiemi a loro volta ulteriormente articolabili (i vari ‘cicli’, quali quello della canapa o del lino, o le particolari specializzazioni colturali, come per es. la vite e l’olivo). Eppure la lettura dei repertori – pur con i limiti precedentemente dichiarati – lascia intravvedere qualche possibile scenario inedito.

Tendenzialmente i musei tematici nascono laddove esiste una specifica vocazione territoriale o culturale. È il caso dei vari musei della vite e dell’olivo, che – almeno a una prima impressione – sembrerebbero essere presenti in modo massiccio nelle aree più marcatamente legate (predisposte) a questo tipo di coltivazione. Vale la pena, tuttavia, essere molto cauti nel proiettare nel passato (il ‘passato’, spesso non meglio definito, è l’orizzonte temporale al quale i musei locali fanno di solito riferimento) attività e pratiche colturali (indotto annesso) che oggi la retorica delle eccellenze italiane (soprattutto quelle legate all’alimentazione) lascia immaginare aver sempre allignato in quei territori. Si veda, per es., il Piemonte. Come leggere il dato secondo il quale il tema della viti-vinicoltura è trattato in maniera esclusiva (o comunque preponderante) in 20 tra musei e collezioni? Sono ‘soltanto’ 20 oppure ‘ben’ 20? In che misura, in che modo i musei piemontesi cosiddetti di ‘civiltà contadina’, di ‘lavoro contadino’ e simili dedicano al proprio interno uno spazio significativo all’attività viti-vinicola che viene attualmente presentata così rilevante in quella regione?

Anche i dati relativi alla Toscana appaiono interessanti. Ci si aspetterebbe di trovare, su 114 musei, un buon numero di realtà dedicate a prodotti profondamente connaturati a quel paesaggio: la vite e il vino, l’olivo e l’olio. Eppure solo due musei sono dedicati all’olio (Rapolano e Massa Marittima), e solo quattro (nella terra del Chianti, del Brunello, del Nobile, del Morellino, della Vernaccia, del Bolgheri ecc.) alle attività vitivinicole. Il dato lascia spiazzati, specie se si prende atto della presenza di ben 16 emergenze legate alle attività estrattive e minerarie, alle quali si potrebbero aggiungere, per arricchire il quadro, tre connesse con la castagna e due con il mestiere del carbonaio. Si coglie, insomma, uno sfasamento. Come se l’immagine che i mezzi di comunicazione di massa, il marketing territoriale e la pubblicità offrono della Toscana non trovi sovrapposizione (o la trovi in maniera molto parziale) con l’autorappresentazione che le realtà locali, le ‘comunità’, hanno inteso dare di sé stesse attraverso i musei.

Ancora a proposito della Toscana, assunta qui a cartina di tornasole della realtà museale DEA del Paese, e della difficoltà di elaborare per essa chiavi interpretative univoche e sistematizzanti, si possono fare altre considerazioni. È singolare notare come la lettura dei dati del censimento, pubblicati nel volume Il patrimonio museale antropologico (2002, 2008), non consenta di cogliere nella sua effettiva rilevanza la specificità territoriale più importante legata all’agricoltura di quella regione: la conduzione dei poderi in base al contratto di mezzadria. Il riferimento a questo termine compare soltanto nella denominazione di due musei: in quello di Buonconvento e nel caso del Museo etnografico del bosco e della mezzadria di Sovicille-Orgia (Siena). A questi si potrebbe aggiungere il Centro studi (e non ‘museo’) sulla cultura contadina mezzadrile di Bagno a Ripoli (Firenze). Appare improbabile che non si parli di mezzadria nei 14 generici musei della civiltà/cultura contadina/rurale elencati, o presso gli altri musei etnografici della regione; eppure i dati offerti dal censimento non consentono di cogliere questo ‘dettaglio’. Ci si deve interrogare su questa mancanza. Su 37 occorrenze, emerge che presso il Museo della civiltà contadina di casa d’Erci si parla di modi di vita dell’agricoltura mezzadrile (Togni, Forni, Pisani 1997). Ma il quadro cambia di poco.

In Umbria poi, altra regione ad aver visto in passato una larga diffusione di questo tipo di contratto agrario, non emorgono dati che lascino pensare che nei musei DEA del suo territorio si affronti la questione. Anche in Emilia-Romagna nessun museo ha come ‘ragione sociale’ la mezzadria, ma appare molto poco realistico pensare che il tema non venga affrontato da nessuno dei musei di civiltà contadina segnalati in quella regione. Si tratta – come appare probabile – di un problema intrinseco al modo in cui sono stati fatti i censimenti e di come sono state raccolte le informazioni? Quanto dalla denominazione di un museo locale di interesse demoetnoantropologico si può capire di quello che espone, di che cosa si occupa? Quanto, più in generale, del patrimonio museale antropologico si conosce veramente? Quanto si sa delle articolazioni e delle attività di quel tipo di musei?

Accanto alle vocazioni generate da particolari contesti naturali ve ne sono altre di tipo marcatamente culturale. In una regione come il Molise «molti musei esprimono contenuti che pur essendo in continuità culturale con il mondo agropastorale e con il sentire popolare, individuano rami e argomenti specifici peculiari di determinate aree o di singoli paesi, ponendoli talvolta in una dimensione di extraterritorialità, di scambio e di confronto» (Caccia, Tamaro, in Il patrimonio museale antropologico, 2002, 2008, p. 278). Gli esempi che vengono richiamati sono quelli del Museo della zampogna di Scapoli, del Museo dei ferri taglienti di Frosolone, del Museo della campana di Agnone, tutti in provincia di Isernia. Altro caso di vocazione culturale è quella che ha portato alla nascita, tra il 2006 e il 2012, di tre musei etnografici nel Lazio dedicati al tema del brigantaggio (il Museo del brigantaggio del basso Lazio di Itri, Latina; il Museo del brigantaggio di Cellere, Viterbo; il Museo della terre di confine di Sonnino, Latina). Esempio, questo, di un’attenzione ai fenomeni sociali – in particolare alle forme di ribellismo e di conflitto sociale – maturata, in epoca recente, in quei territori.

Tra le vocazioni culturali meritano uno spazio a sé quelle legate alla presenza – sia al Nord sia al Sud d’Italia – di gruppi etnici o linguistici minoritari. Non di rado la presenza di gruppi di questo tipo ha generato la nascita di musei o centri di documentazione assimilabili a musei, ai quali è stato affidato il compito di conservare e documentare sia la cultura materiale delle comunità sia le testimonianze relative al patrimonio linguistico e immateriale. I casi più rilevanti sono quelli della Valle d’Aosta (cultura walser), del Trentino-Alto Adige (cultura ladina, cimbra e mòchena), della Calabria (cultura arbëreshe e grecanica) e della Puglia (grecanica).

Infine, un rapido accenno a quelle che potrebbero essere definire le vocazioni neglette, quelle che non hanno trovato spazio nei musei Demoetnoantropologici. Per es., tra gli ambiti tematici non particolarmente rappresentati c’è quello che ruota attorno al mare, dato singolare se si considera la conformazione della penisola. Le voci ‘marineria’ e ‘pesca’ in Liguria, per es., compaiono solo due volte, e come temi all’interno di contenitori complessi ed eterogenei. Tra i 74 musei del Veneto più che di navigazione in mare si parla di pesca in 4 occasioni (per lo più in laguna o fluviale), della fluitazione (trasporto fluviale) del legname in 4 casi, di navigazione, sempre lagunare, in un solo caso. In Sicilia un Museo delle attività e delle tradizioni marinare a Castellammare del Golfo (Trapani), un Museo del mare a Furci Siculo e uno della tonnara e ‘del lavoro marinaro’ a Olivieri (entrambi in provincia di Messina) e altre testimonianze sparse in musei di diverso indirizzo principale. Certamente va detto che un intero volume, la Guida europea ai musei del mare del bacino mediterraneo (pubblicato nel 1993 dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo e coordinato da Macrina Marilena Maffei), è stato dedicato alla restituzione degli esiti di un censimento dei musei del mare che ha coinvolto Italia, Spagna, Grecia e altri Paesi, e che da questa ricognizione risultano, per l’Italia, 74 segnalazioni. La maggior parte di esse rimanda a musei di istituti per la formazione professionale ai mestieri del mare (musei didattici, scolastici), a quelli civici con sezioni tematiche, ad altri che trattano tematiche affini (per es., quella del corallo) e non a veri e propri musei etnografici del mare, cioè quelli che indagano la cultura del mare e dei mestieri marinari con sguardo etnografico. Molti dei musei inclusi in questo elenco – il che non è un dettaglio – sono del tutto esclusi da quello elaborato dal MIBAC nel 2008. Ancora una volta, come già accennato, emerge che censire, in maniera univoca e al di là di possibili fraintendimenti, l’universo dei musei etnografici, tenuto conto soprattutto della componente ‘spontanea’ riscontrabile al suo interno, è lavoro estremamente difficoltoso.

La postura testuale dell’accademico e lo spontaneismo etnografico

A rendere indisciplinato il campo culturale dei piccoli musei etnografici ha contribuito la mancata connessione tra loro e gran parte della comunità degli antropologi, a partire dal secondo dopoguerra sino agli anni Ottanta. Si può parlare di un disconoscimento reciproco. Le logiche seguite, soprattutto nell’allestimento, hanno spesso perso di vista le linee principali e più aggiornate dell’evoluzione della prospettiva antropologica. In particolare, a livello museale, si sono applicate le nozioni di etnografia e di tradizione con modalità ormai desuete e osteggiate dagli antropologi contemporanei (V. Padiglione, Per una centralità dell’etnografia nei musei, in Padiglione 2008, pp. 93-105). Ma il rapporto difficile, problematico, degli antropologi con i piccoli musei etnografici locali nella seconda metà del 20° sec., sembra doversi attribuire anche a una cresciuta refrattarietà verso le pratiche museali (complici, negli anni Sessanta e Settanta, le antropologie simboliche poco propense verso quelle che apparivano come semplificazioni della complessità interpretativa), che torneranno a essere parte del centro culturale e politico dell’antropologia solo negli anni Novanta.

La mancanza di una costante mediazione da parte della comunità antropologica, soprattutto di quella del mondo accademico, che per lungo tempo ha mostrato, tranne alcune eccezioni, una sostanziale indifferenza, non può dirsi del tutto estranea alla rappresentazione negativa dei musei locali presso l’opinione pubblica. O meglio, si può affermare che, negli anni Sessanta, Settanta e Ottanta, alla vivace messa in forma visiva e oggettuale operata dai musei locali di interesse demologico, il mondo universitario dell’antropologia ha risposto o con estraneità e diffidenza, o posizionandosi su un codice alternativo per lui più congeniale, scegliendo, cioè, la scrittura testuale nelle modalità della schedatura, del saggio o della relazione convegnistica. Solo dagli anni Novanta si avranno casi di coinvolgimento diretto di docenti di antropologia nella progettazione (Cirese, Bronzini, Clemente, Padiglione, Gianpaolo Gri), nella pratica museografica, nella direzione di musei in sintonia e in alleanza con una nuova generazione di antropologi museografi professionisti, affermatasi nel frattempo (Lattanzi, Mario Turci, Giovanni Kezich, Gianfranco Molteni, Daniela Perco, Paolo Piquereddu).

Gli anni Sessanta, e quelli immediatamente successivi, sono stati caratterizzati da un dilagare di azioni espressive che avevano per referente temi e stili della cultura popolare, senza per nulla sottostare ai dettami e alle logiche discorsive di discipline come l’Antropologia culturale e la Storia delle tradizioni popolari, che proprio in quegli anni stavano finalmente ottenendo un riconoscimento accademico. Furono anni di uno spontaneismo etnografico che diede origine ai primi musei etnografici locali, e che dialogava e si contestualizzava con altri convergenti simpatetici fenomeni presenti nella scena artistica; prima di tutto per l’eco che ricevette il revival di musica popolare (laddove popolare si univa e confondeva sino a sovrapporsi al folclorico, così usufruendo di un ricco e variegato repertorio regionale, e al proletario, caricandosi di nuova forza eversiva, ribelle nella scena politica). A intraprendere questo recupero in lavori di ricerca e di riproposizione furono innumerevoli gruppi musicali e teatrali di base, nati d’improvviso in quel periodo un po’ ovunque, sulla scia delle indagini svolte in Italia dal neonato Istituto Ernesto de Martino (legato ai nomi di Cesare Bermani, Franco Coggiola), e che trovarono rappresentazioni nel Canzoniere italiano e nel primo scandaloso “Ci ragiono e canto” (1964) diretto da Dario Fo (il titolo originariamente era: “Nasco, piango, grido, ammazzo, mi faccio ammazzare, faccio all’amore, rido, mi affatico, credo, prego, non credo, crepo, ci ragiono e canto”), nelle esperienze della Nuova compagnia di canto popolare e del Circolo Gianni Bosio. In un paesaggio caratterizzato da una plurale eterogeneità di presenze spicca una figura che ha mantenuto negli anni un’influenza culturale tanto speciale da permettere di connettere fenomeni diversi focalizzati sulla cultura popolare. È importante intravedere nello scrittore e pittore Carlo Levi un iniziatore e un attivatore di discorsi collocati su piani diversi, conoscitivi ed espressivi, aventi, comunque, per tema il mondo contadino e i suoi grani di alterità culturale (V. Padiglione Visualizzare un pensiero: la cinematografia demartiniana, «Ossimori», 1997, 8, pp. 69-74). È noto che de Martino trasse ispirazione da Cristo si è fermato a Eboli (1945) per dirigere la sua ricerca su argomenti in parte simili, ma affrontati da una diversa prospettiva.

Anche Rocco Scotellaro, sindaco ricercatore e poeta, fu molto vicino a Levi. Le sue indagini, che hanno fatto conoscere l’uso delle biografia in campo socioantropologico, mostrano come l’impegno conoscitivo rivelasse radici solide in istanze etico-politiche, indicando una direzione di ricerca che troverà sempre più rilievo negli anni Settanta, contribuendo a legittimare il nascente movimento dei musei etnografici e della civiltà contadina. Ma anche un altro convergente orientamento contribuì a formare un clima favorevole alla nascita della museografia dal basso, e anche in questo caso Levi ebbe un ruolo di iniziale primo piano. Il riferimento va non solo a letterati segnati dall’andare verso il popolo, ma ad artisti che dal dopoguerra in poi, in un crescendo culminato negli anni Settanta, intrapresero una ricerca espressiva, ponendo al centro il mondo contadino: occupazione delle terre, lotte sociali, emigrazioni, alterità contadina in confronto al mondo urbano ormai vincente. Temi che si ritrovano, per es., nel catalogo della mostra Arte e mondo contadino (a cura di M. De Micheli, 1980) che significativamente si spostò da Torino a Matera. Si coglie in molte opere quel particolare nesso che lega realismo e populismo, nostalgia e attesa, risarcimento e percezione di un trapasso ormai avvenuto, che certo è presente come una matrice evocativa in molti musei etnografici e della civiltà contadina.

Per la museografia etnografica queste sperimentazioni artistiche si attestarono nel ruolo di sfondo simpatetico, purtroppo non di agente operativo, di connessione pragmatica e programmatica. Così è da considerare per essa inoperosa quell’attenzione – già forte dagli anni del dopoguerra – che l’arte contemporanea rivolse alla cultura popolare e che, al di là degli esiti sempre forti della poetica leviana e del realismo, tornò a esprimersi negli anni Sessanta in relazione al ‘teatro povero’ di Jerzy Grotowski e all’‘arte povera’ di Alberto Burri (e altri artisti), ovvero alla focalizzazione tematica e stilistica sulla storicità della materia, sugli oggetti e i paesaggi densi di vissuto.

Il farsi del bene. Epopea e declino della schedatura

L’avvicinamento ai musei per molti giovani antropologi usciti dall’università di massa tra gli anni Sessanta e Settanta avvenne quando convergenti orientamenti museografici, in Francia (George Henry Rivière) e in Italia (Cirese), iniziarono a predicare la centralità della ricerca, e l’antropologia cominciò a impegnarsi a elaborare strumenti scientifici per l’ordinamento di collezioni e musei. Fare ricerca per un museo o per un territorio significava formarsi all’opera di schedatura e documentazione, avere a disposizione un terreno etnografico complesso in termini di fonti (persone, oggetti, scritture) e la possibilità di instaurare un rapporto di tipo nuovo, che prevedesse la restituzione e dunque anche una valutazione da parte di quanti, altrove o in etnologia, seguitavano a essere chiamati ‘indigeni’, ‘nativi’. L’impegno a eseguire una schedatura scientifica era considerato, nel mondo accademico, un modo per affiancare e completare quell’opera di documentazione un po’ ‘selvaggia’ che, in quegli anni, veniva spesso iniziata e intrapresa in modo diffuso da enti regionali e da gruppi di base, e che, centrata sul recupero della cultura popolare, si alimentava di una vibrante tensione etico-politica (G. Kezich, Il museo selvaggio. Note per uno studio di antropologia museale, «La Ricerca folklorica», 1999, 39, pp. 51-55).

Vale la pena di sottolineare che di frequente l’interesse degli accademici era rivolto, più che ai musei e ai loro oggetti, all’opera di costruzione e validazione della documentazione scientifica, ovvero a costituire e salvaguardare le fonti. Ed è stato forse opportuno, poiché non vi è dubbio che il riconoscimento dell’esistenza di un ‘bene’ specifico, detto demoetnoantropologico, si deve – come per gli altri beni – all’esistenza di schede di catalogo specifiche. Così ‘il farsi del bene DEA’ ha previsto una lunga fase di gestazione, ovvero un’enfasi sulla documentazione e sulla sperimentazione di forme di schedatura, in un rapporto di collaborazione spesso creativo tra mondo universitario (Cirese, Gian Luigi Bravo, Enrica Delitala), enti statali (Discoteca di Stato) e centri regionali, che poi lentamente è venuto meno. Le schede di catalogo FKN (narrativa), FKM (musica) e FKC (cerimonie), messe a punto dal Museo nazionale delle arti e tradizioni popolari d’intesa con l’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, furono sperimentate soprattutto a livello regionale e, già alla fine degli anni Settanta, fu possibile fare un primo bilancio del lavoro svolto dalla museografia territoriale (Ricerca e catalogazione della cultura popolare, a cura di S. Biagiola, D. Carpitella, O. Ferrari, 1978). Questa attenzione per la documentazione proseguì nei decenni successivi fino a meritare una più sistematica e funzionale ridefinizione con la produzione di una nuova scheda per il patrimonio oggettuale (2000), denominata Beni demoetnoantropologici materiali (BDM), e di una complementare scheda per il patrimonio intangibile da utilizzare in modo intensivo, soprattutto sul territorio, denominata Beni demoetnoantropologici immateriali (BDI) e realizzata tra il 2002 e il 2006 (R. Tucci, G.L. Bravo, I beni culturali demoetnoantropologici, 2006). L’‘epopea della schedatura’ in questo ambito si comprende con l’impegno ad attribuire valore documentario a beni che non lo esibivano in modo evidente, e ad accreditare nel campo scientifico patrimoniale un nuovo ordine di pratiche conoscitive, come, per es., l’etnografia, che entrerà in modo rilevante, rispetto alle competenze filologiche, soprattutto con la scheda BDI. Dalle prime schede dette FKO (Folklore oggetti), che sul modello di quelle storico-artistiche e archeologiche avevano per referenti oggetti mobili e immobili, si è passati – in materia di catalogazione – a progettare e rendere operativa la scheda BDI.

Un percorso simile hanno mostrato i musei etnografici che, all’inizio degli anni Novanta, abbandonarono la centralità della cultura materiale per dare rappresentazione al patrimonio immateriale, costituito da performance, feste, saperi e narrazioni. Si palesa in queste svolte un cambio di paradigma teorico in direzione interpretativa. Si abbandonarono le illusioni positivistiche spesso attive nel rendere la scheda di catalogo qualcosa di più di una carta di identificazione dell’oggetto, continuamente soggetta a essere aggiornata in virtù delle prevedibili reinterpretazioni, e, al tempo stesso, si aprì all’individuazione e alla schedatura non solo di ‘oggetti esemplari’ (Solinas 1989), ma anche di ‘oggetti di affezione’: cose il cui valore non consiste nell’essere rappresentative a livello di collettività, ma dense di significato per i singoli individui, in grado, cioè, di invitare a esplorare i modi in cui la storia di vita delle persone si intreccia con la storia e la vita sociale degli oggetti (P. Clemente, “Un fiore di pirite”: introduzione ai nostri “oggetti d’affezione”, in Clemente, Rossi 1999, pp. 151-58). Una prospettiva che avrà effetti molto rilevanti sulla museografia etnografica locale, invitando a completare esposizioni di cultura materiale con indagini in direzione dell’immateriale, delle narrazioni, e, dunque, liberandola dalla ripetitività. In questo diverso scenario anche il fare ricerca per i musei e per il patrimonio cambiò direzione e prospettiva, perdendo la retorica della scheda. Si cominciarono ad accogliere più diversificate pratiche conoscitive e a non sottoporre l’efficace lavoro della documentazione nei territori al modello accademico razionale, deduttivo e generalizzante, allora prevalente (Clemente 1996). Ma con queste posizioni siamo ormai in pieni anni Novanta, quando la refrattarietà tra antropologi e musei locali era in via di superamento.

Il dibattito museologico: la questione degli ordinamenti

Negli anni precedenti la trasparenza dei conflitti tra mondo accademico e piccoli musei si manifestò attraverso relazioni e saggi in occasione di congressi. Distanza critica, moniti, inquadramenti teorico-metodologici, polemiche, riconoscimenti benevoli e parziali nei confronti dei piccoli musei etnografici furono espressi dagli antropologi accreditati, attraverso le scritture riservate ed esclusive della comunità accademica.

Quando nel 1967 Cirese prese la parola in occasione della sua relazione introduttiva al seminario di Palermo Museografia e folklore, aveva ben chiaro questo fenomeno e le interpretazioni forti – di fatto veri e propri correttivi rispetto alla museografia corrente – che egli lanciò sarebbero rimasti riferimenti scientifici (ma non necessariamente impegni museografici) sino agli anni Novanta: a) museo della condizione contadina versus museo della civiltà contadina (impianto marxiano versus impianto romantico); b) museo discorso versus museo collezione (museo come luogo della ricerca versus museo pura raccolta oggettuale); c) museo metalinguaggio versus museo vita (museo come riflessione tramite propri linguaggi sulla vita versus rappresentazione naturalistica dell’esistente).

La tesi che avrà più successo equipara il museo a un metalinguaggio che in quanto dispositivo conoscitivo deve essere fatalmente discontinuo rispetto al flusso della vita. È da considerare che l’esplicito bersaglio polemico di Cirese era il museo all’aperto inaugurato nel 1891 da Artur Hazelius nei pressi di Stoccolma, ma quello implicito e interno (si era a Palermo) era Cocchiara, che aveva promosso negli anni Trenta un rinnovamento del museo etnografico, proprio puntando su ‘contesti e oggetti vivi’ per segnare la differenza netta e specifica rispetto ai musei archeologici (G. D’Agostino, Antropologia e museografia in Sicilia. Uno sguardo da lontano, in Museo e cultura, a cura di J. Cuiseneir, J. Vibaek, 2002, pp. 113-32). Cocchiara e Raffaele Corso avevano in mente un museo etnografico legato alla contemporaneità e a oggetti ancora in uso. È anche vero che quando Cirese scriveva, gli oggetti e i contesti vivi dei borghi rurali non sarebbero restati tali a lungo per effetto della modernizzazione, e ogni richiamo al vitalismo romantico era divenuto assai sospetto, a causa dell’uso politico che il fascismo aveva fatto del folclore nelle retoriche ruraliste e nazionaliste. L’eredità fascista fu un fardello assai ingombrante e duraturo che impedì di discernere senza sospetto e con grani di ragione le proposte di rivitalizzazione del folclore pubblico e le ricostruzioni di scene e di ambienti.

Quanto detto poco sopra si collega al tema degli ordinamenti museali. Assumere i criteri di esposizione degli oggetti – o meglio, dei documenti (Cirese 1977, p. 12) – quali oggetto di riflessione, può rivelarsi particolarmente efficace come chiave di lettura delle museo-logiche retrostanti, soggiacenti la formazione di quelli che si è soliti definire musei spontanei, che hanno caratterizzato almeno due decenni pieni del Novecento: gli anni Settanta e Ottanta (V. Padiglione, Piccoli etnografici musei, «AM Antropologia museale», 2002, 1, pp. 20-24).

La questione della disposizione dei materiali dell’impianto allestitivo che si dà a una collezione, è un aspetto tutt’altro che secondario nella riflessione museologica e museografica, anche di matrice antropologica. Cirese in entrambi i suoi più celebri saggi, raccolti in Oggetti, segni, musei, affronta questo tema, e lo fa – in prima battuta nel saggio Le operazioni museografiche come metalinguaggio – richiamando la discussione che prese vita in occasione del primo Congresso di etnografia italiana tenutosi a Roma nel 1911 (Cirese 1977, p. 47). In quel contesto furono due le posizioni a fronteggiarsi: quella sostenuta da Luigi Pigorini a favore di un ordinamento basato su un principio geografico-areale, e quella per categorie di oggetti sostenuta da Francesco Baldasseroni.