Dall'assistenza all'empowerment dei cittadini

Dall'assistenza all'empowerment dei cittadini

Il welfare italiano nel contesto europeo

Per comprendere le politiche di welfare adottate nel nostro Paese è utile allargare lo sguardo all’Europa perché, al di là delle differenze sottolineate da gran parte della letteratura di taglio sociologico e politico, resta il fatto che l’Italia partecipa attivamente alla costruzione di un sistema di welfare europeo in cui i diritti sociali sono considerati un elemento cruciale dei più vasti diritti universali dell’uomo.

La novità che matura negli anni Quaranta del Novecento non è la comparsa o diffusione di sistemi di protezioni sociale, ma l’emergere di un collegamento fra questi ultimi e i diritti di cittadinanza (Nullmeier, Kaufmann 2010). Le società, nelle diverse epoche storiche, si erano sempre confrontate con l’emergere di variegate situazioni di bisogno, trovando soluzioni originali e a volte persino efficaci, se non altro a livello locale. Già negli ultimi decenni dell’Ottocento, parallelamente al rafforzamento dell’identità nazionale, era emersa la convinzione che a guidare ‘la libertà dal bisogno’ dovesse essere lo Stato centrale. Furono soprattutto Germania, Francia e Regno Unito a guidare il processo, sia perché Paesi economicamente più avanzati sia perché con una cultura nazionale più radicata e omogenea. Anche l’Italia si mosse sulla scia di quanto proposto nel resto d’Europa tanto da rendere obbligatorie nel 1898 l’assicurazione contro gli infortuni, nel 1919 quella contro l’invalidità e la vecchiaia e nel 1928 quella contro la malattia. Inoltre nel 1888 con la legge Crispi era già stata proposta la prima politica nazionale sanitaria, che a dispetto di un certo grado di centralizzazione, assegnava ai comuni la parte operativa nonché l’onere finanziario.

I regimi totalitari che si affermarono in Europa nel periodo fra le due guerre avevano in genere continuato a offrire servizi di welfare alla popolazione, in continuità con l’epoca precedente, ma con motivazioni politico-ideologiche profondamente diverse dal passato. Così fece l’Italia fascista che legò la protezione sociale all’obiettivo di affermare la grandezza della nazione e la superiorità della razza. Anche in osservanza a tale ideologia si favorì il rafforzamento del ruolo dello Stato centrale nell’erogazione di tali servizi a fronte del depotenziamento delle amministrazioni locali (Vicarelli 1997). La novità più interessante di quegli anni fu la creazione di una varietà di nuovi enti pubblici di matrice assistenziale: le diverse casse mutue, l’Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia (ONMI) nel 1925, l’Ente comunale di assistenza (ECA) nel 1937 e tanti altri (Stato e infanzia nell’Italia contemporanea, 2007).

Una nuova concezione della protezione sociale emerse durante il secondo conflitto mondiale come componente di quel nuovo ordine internazionale economico e sociale voluto dalle potenze che poi risulteranno vincitrici. Non a caso il punto quinto della Carta atlantica, firmata da Franklin Delano Roosevelt e Winston Churchill nel 1941, esprimeva il desiderio che la collaborazione fra le nazioni rendesse possibile ottenere «un miglioramento delle condizioni di lavoro, l’avanzamento economico e la sicurezza sociale». È all’interno di questo nuovo mondo culturale e ideologico che nella seconda metà del Novecento le politiche di welfare vennero potenziate in tutta Europa e conobbero anche una qualche fortuna negli Stati Uniti degli anni Cinquanta.

L’Italia partecipò a questo percorso condiviso da quasi tutta l’Europa occidentale, nonostante nelle comparazioni internazionali il suo modello sia spesso risultato di difficile interpretazione. Valga per tutti la differenza fra la lettura del modello italiano proposta da Gǿsta Esping-Andersen nel suo saggio del 1990 The three worlds of welfare capitalism, che associa l’Italia ad Austria, Francia e Germania e quella proposta da Maurizio Ferrera nell’articolo contenuto nell’Oxford handbook of welfare state del 2010, che invece vede elementi di contatto con Grecia, Spagna e Portogallo. In particolare, nel primo caso si definiva quello italiano come un welfare corporativo in cui in realtà nessuna componente della società aveva mai contrastato l’idea che lo Stato si facesse carico di garantire i diritti sociali pur differenziando le prestazioni sulla base della classe di appartenenza o dello status dei cittadini. I legami familiari e una Chiesa forte e radicata consentivano poi di creare comunque una notevole coesione sociale. Nel secondo caso, invece, l’Italia veniva assimilata agli altri Paesi del Sud Europa, dei quali condivideva il ritardo nel processo di industrializzazione, la diffusione delle posizioni massimaliste negli schieramenti politici e, in tempi più recenti, la tendenza alla regionalizzazione. Alle caratteristiche di tipo politico ed economico venivano poi associate le particolarità del modello di welfare progressivamente adottato, vale a dire schemi molto generosi per le pensioni e quasi assenza di altre forme di sostegno come l’indennità di disoccupazione o le provvidenze per le famiglie.

L’esistenza di letture così antitetiche ben illustra le difficoltà che gli studiosi hanno incontrato nel dominare l’esperienza italiana; Esping-Andersen in un commento sull’esperienza dell’Emilia-Romagna aveva affermato che il sistema elaborato da questa regione risultava più simile ai Paesi scandinavi che agli altri Paesi del centro Europa o del Mediterraneo. Si introduceva così un nuovo elemento di riflessione relativa all’esperienza italiana, quale l’eterogeneità territoriale.

In questo saggio offriremo un quadro evolutivo della protezione sociale nel nostro Paese, tenendo conto delle due caratteristiche che per tutta la seconda metà del Novecento l’hanno differenziata dall’Europa centrale e settentrionale: la maggiore arretratezza della sua economia, con la conseguente differente periodizzazione delle politiche sociali, e il persistere di forti identità e tradizioni locali, le quali condizionarono la costruzione di modelli diversificati a livello regionale.

Una periodizzazione dello stato sociale italiano

Le periodizzazioni includono spesso anche le tesi interpretative. Questo vale a maggior ragione quando si vuole raccontare l’evoluzione di fenomeni così ampi come quello delle politiche di welfare per le quali effettivamente non è stata sino a ora prodotta una cronologia condivisa né per l’avvio del processo di sviluppo né per la fase di declino o stabilizzazione. Basti ricordare che alcuni autori vedono nella Seconda guerra mondiale, e nell’elaborazione culturale ideologica che essa comportò, l’origine del welfare state europeo (Nullmeier, Kaufmann 2010), mentre secondo altri essa interrompe un processo che si era già avviato all’inizio del secolo e che poi riprenderà con il ritorno alla pace (Flora, Alber 1981; Pierson 1998). Divergenze analoghe sono presenti nell’individuazione dell’origine di una fase di stabilizzazione per non dire di vera e propria contrazione di tali voci di spesa che alcuni autori collegano alla crisi del 1973 mentre altri agli eventi del 1989 e al crollo dell’Europa comunista.

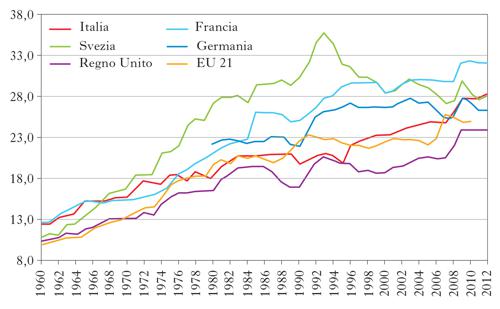

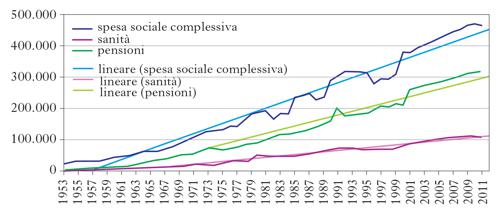

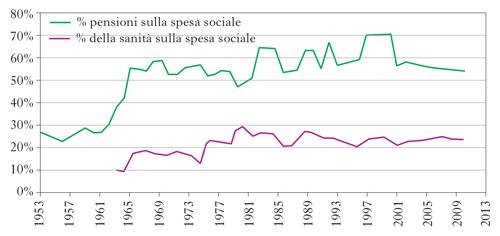

Il problema si pone ovviamente anche per l’esperienza italiana, in cui la periodizzazione è resa più complessa dal ritardato sviluppo economico del Paese. Pur condividendo la visione che non si possa ragionare di stato sociale solamente prendendo in considerazione l’ammontare della spesa, essendo questa lo strumento e non il risultato delle politiche di welfare, può essere utile ricostruire alcuni fatti, stilizzandoli attraverso l’ausilio di tre figure relative agli anni 1953-2012: la figura 1, che posiziona l’Italia rispetto ai principali Paesi europei, in termini di incidenza della spesa sociale sul Prodotto interno lordo (PIL); la figura 2, che descrive l’andamento della spesa sociale italiana a prezzi costanti e la figura 3 che indica l’incidenza di sanità e pensioni.

Interessante è anche il confronto con gli altri grandi Paesi europei e con la media dell’Unione Europea del rapporto spesa sociale/PIL. Infatti, l’Italia si colloca stabilmente al di sopra del Regno Unito e dell’Europa nel suo complesso e al di sotto di Francia, Svezia e Germania. All’interno di tale posizionamento è però visibile una dinamica molto precisa: negli anni del miracolo economico, quando la letteratura sul caso italiano ci descrive uno stato sociale con molti limiti, in realtà il Paese dedica a questa voce di spesa una quota di PIL simile a quella degli Stati più generosi. Al contrario negli anni Settanta e Ottanta, quando Francia, Germania e soprattutto Svezia impressero una evidente accelerazione alla spesa sociale (se parametrata al PIL), l’Italia si mantenne sullo stesso trend dei decenni precedenti e così il divario aumentò. Anche questo risultato è piuttosto controintuitivo, visto che unanimemente si riconosce che il welfare state italiano venne completato proprio negli anni Settanta e Ottanta.

Infine si può osservare che lo Stato italiano progressivamente costruisce una copertura molto ampia per due tipologie di bisogno, la vecchiaia e la malattia, alle quali negli anni Ottanta sono dedicate rispettivamente circa il 55-70% e il 25% della spesa sociale. Per tutti gli altri interventi, dagli asili ai sussidi di disoccupazione, dalle politiche per la casa agli assegni familiari, non rimane che il 10-20% tenendo conto che all’interno di quest’ultima voce si trovano le pensioni sociali, d’invalidità, di guerra, vale a dire un 4%-5% di sussidi permanenti. Altre componenti, più variabili, che pure nei primi anni Cinquanta rivestivano un ruolo importante nelle politiche pubbliche, come gli assegni familiari (sino al 1969 rappresentano sempre più del 13% della spesa sociale complessiva), dagli anni Settanta in poi diventano sempre meno importanti. In Italia, quindi, la costruzione di un welfare nazionale legato all’idea di cittadinanza prende progressivamente la forma dei sussidi permanenti per la fascia più anziana della popolazione: nel 1955 alle pensioni andava il 24% della spesa sociale, nel 2000 si raggiunge il 70% e nel 2010 si scende al 55% .

Il sistema pensionistico nazionale pubblico

Il tema della previdenza diventa presto centrale nel dibattito italiano sul welfare, che come negli altri Paesi europei inizia già durante il conflitto, come dimostra l’istituzione, con regio decreto del 15 marzo 1944, di una speciale commissione, anche se mai divenuta operativa (Mazzini 1980). Solo nel 1947 su proposta del ministro del Lavoro Giuseppe Romita, venne costituita la Commissione per la riforma della previdenza sociale (presieduta da Ludovico D’Aragona) perché delineasse alcune linee guida sulla base di quanto sperimentato negli altri Paesi. I lavori si conclusero con l’indicazione di quattro obiettivi: l’estensione della copertura a tutti i lavoratori dipendenti e autonomi; la copertura globale dei principali rischi in modo automatico, indipendentemente dalla storia contributiva del lavoratore; il collegamento delle prestazioni erogate al reddito, in modo proporzionale, anche se con aliquote decrescenti; il passaggio dal sistema a capitalizzazione (in cui ciascuno riceve in base a quanto versato negli anni precedenti) a quello a ripartizione (in cui la generazione attiva garantisce le prestazioni di quella in stato di bisogno). Si trattava indubbiamente di un modello che l’Italia appena uscita dal conflitto non poteva permettersi, e nei vent’anni successivi trovò applicazione soprattutto quanto suggerito dalla commissione in materia di pensioni.

Sostenuti da un PIL in crescita, i governi in carica negli anni Cinquanta e Sessanta adottarono la strategia di un miglioramento progressivo della protezione sociale esistente, intervenendo sulle principali emergenze. Per quanto riguarda la previdenza, vennero via via ampliati gli schemi di copertura senza modificare l’impianto della legge del 1919, che aveva istituito l’obbligatorietà dei versamenti pensionistici per 12 milioni di lavoratori, e facendo proprie anche le novità introdotte nel 1939 dal governo fascista (come la riduzione dell’età pensionabile a 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne e la reversibilità a favore dei congiunti del pensionato). L’allargamento fu il risultato di una successione di leggi, ciascuna delle quali introdusse l’assicurazione obbligatoria per singole categorie di lavoratori: nel 1957 per i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni, nel 1959 per gli artigiani e nel 1966 per i commercianti, sempre con creazione di gestioni autonome amministrate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Inoltre nel 1963 venne data alle casalinghe la possibilità di costruirsi una pensione su base volontaria. Infine, con una vera e proprio fioritura legislativa si istituirono casse pensioni per ciascuna categoria di professionisti. Il percorso così tracciato si completò con la l. 30 apr. 1969 nr. 153 che, tra le altre cose, introdusse la pensione sociale per tutti i cittadini di età superiore ai 65 anni, indipendentemente dalla loro storia contributiva, purché non disponessero di altri redditi (Conti, Silei 2005).

Si determinò dunque un sistema molto complesso affidato a una molteplicità di enti, il più importante dei quali, l’INPS, amministrava anche quattro fondi speciali per i coltivatori diretti, gli artigiani, i commercianti e il clero, oltre a numerosi altri fondi minori per gli addetti di particolari settori (per es. i pubblici servizi di telefonia o le miniere): nel complesso vennero organizzati oltre una cinquantina di distinti regimi pensionistici. Tanti piccoli cambiamenti generarono alla fine una svolta radicale, quale il passaggio dal sistema a capitalizzazione a quello a ripartizione nonchè l’abbandono del metodo contributivo (in cui le pensioni sono determinate in relazione ai contributi versati) a favore di quello retributivo (in cui sono calcolate sulla base delle retribuzioni percepite negli anni precedenti il pensionamento). Il primo ingresso del principio della ripartizione si era avuto tra il 1945 e il 1947. Con la guerra e la conseguente inflazione si era infatti ridotto il valore reale delle riserve matematiche accantonate attraverso il versamento dei contributi e, di conseguenza, quello delle pensioni elargite. La scelta compiuta dal governo di rivalutarle nel 1945 e nel 1947 e di coprire tale spesa anche attraverso l’aumento dei contributi versati dai lavoratori introdusse un primo elemento di solidarietà fra le generazioni.

Ma l’evento determinante fu la decisione presa in occasione dell’allargamento della copertura a nuove categorie: si riconobbe il diritto alle prestazioni non solo a coloro che erano all’inizio dell’attività lavorativa, ma anche a chi era prossimo all’età della pensione o addirittura l’aveva superata. Solamente un regime a ripartizione avrebbe potuto consentire la realizzazione di tale progetto: per questa ragione le gestioni speciali per i coltivatori diretti, gli artigiani e i commercianti adottarono sin dalla loro creazione tale soluzione. La struttura per categorie fece emergere ben presto un nuovo ordine di problemi. In un sistema a ripartizione l’equilibrio di ciascun fondo dipendeva infatti dal mantenimento di un certo equilibrio fra lavoratori assicurati e pensionati.

La trasformazione secolare dell’economia italiana con il passaggio dall’agricoltura all’industria non poteva tuttavia che generare un disequilibrio sistematico nel fondo di gestione dei coltivatori diretti, dove il numero degli assicurati era di poco superiore a quello dei pensionati. Proprio per ovviare ai problemi di disavanzo dei singoli fondi si avviò nella seconda metà degli anni Cinquanta una pratica destinata a una notevole diffusione, vale a dire il ricorso alla ‘mutualità fra le categorie’, di cui il fondo dei coltivatori diretti fu uno dei maggiori beneficiari, ma che riguardò molte gestioni. Non mancò comunque anche l’intervento diretto dello Stato con versamento di contribuiti ai vari fondi. In generale, quindi, sin dall’inizio i fondi pensione si confrontarono con squilibri più o meno grandi e la costruzione di un sistema pensionistico a suo modo universale fu il frutto di un generale processo di solidarietà fra categorie e fra generazioni, non è chiaro quanto consapevole e quanto frutto del rapporto di fiducia fra i cittadini e i grandi partiti ideologici.

Al modello retributivo si passò con la già citata legge 153, che collegò la pensione alla retribuzione annua media percepita nei tre anni più favorevoli per l’assicurato, scelti fra gli ultimi cinque. Inoltre la stessa legge dispose un’indicizzazione automatica dell’intero ammontare delle pensioni con riferimento al costo della vita. La strategia ventennale di progressiva estensione della copertura pensionistica trovò così il suo completamento nel 1969: la legge 153 codificò in modo universalistico il diritto alla pensione e nello stesso tempo indebolì il legame fra storia contributiva e prestazioni. In questo modo si consegnava agli anni Settanta sia una conquista sociale, la pensione per tutti, sia un sistema complesso che pur avendo spezzato il collegamento fra contributi e prestazioni, non garantiva alcuna uguaglianza e di cui nessuno aveva analizzato la sostenibilità di lungo periodo. O meglio di cui già gli esperti dell’epoca denunciavano l’insostenibilità (Castellino 1976).

Non si comprenderebbero le ragioni di quella scelta se la si riducesse a un dibattito tecnico sulla sostenibilità economica, perchè le pensioni rappresentarono in quegli anni il principale ammortizzatore sociale per accompagnare il completamento della rivoluzione industriale. Infatti, il Paese stava vivendo la più intensa trasformazione strutturale della sua storia, con un settore agricolo che se nel 1951 aveva contribuito per il 25% al PIL, nel 1971 si collocava sotto al 9%.

Gli anni Settanta resero ancor più generoso il sistema: con il d.p.r. 29 dic. 1973 nr. 1092 vennero istituite le ‘baby pensioni’ nel pubblico impiego – le donne coniugate con prole potevano ottenerle dopo 14 anni, 6 mesi e 1 giorno, mentre il dipendente civile, che cessava il servizio per raggiungimento del limite di età o per infermità non dovuta a causa di servizio, aveva diritto alla pensione normale solo se compiuti 15 anni di servizio effettivo; nel 1976 si dispose la rivalutazione delle pensioni non più secondo l’indice del costo della vita, ma secondo un meccanismo composito che collegava le pensioni minime all’indice delle retribuzioni contrattuali nell’industria, mentre per le pensioni superiori al minimo erano previsti adeguamenti percentuali decrescenti all’aumentare del loro importo. Paradossalmente, quest’ultimo meccanismo di contenimento venne abolito nel 1983 perchè ritenuto iniquo: portava all’appiattimento delle pensioni. Ancora una volta le pensioni furono lo strumento scelto dello Stato centrale per accompagnare la trasformazione della società: le baby pensioni furono di fatto uno strumento perverso attraverso il quale si cercò di riconoscere ad alcune categorie di lavoratrici il valore sociale della maternità. Contemporaneamente, quando a seguito della crisi petrolifera si rese necessario accompagnare la ristrutturazione di alcuni settori industriali, ancora una volta si scelsero le pensioni, e più precisamente l’anticipazione della pensione come ammortizzatore sociale.

La strategia di continua estensione dei benefici pensionistici si interruppe solamente in occasione di una seconda grave crisi che colpì il Paese, quella del 1993, che rese sempre meno governabile il pesantissimo disavanzo dell’INPS. Le preoccupazioni si legarono soprattutto all’andamento demografico e al progressivo invecchiamento della popolazione. È in questo ambito che venne emanato il d. legisl. 30 dic. 1992 nr. 503, che iniziò ad alzare l’età pensionabile con l’obiettivo di portarla progressivamente a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne, in un contesto di forti scontri con il mondo sindacale. La questione delle pensioni ha accompagnato dagli anni Novanta la vita italiana e si è rivelata una spina nel fianco per tutti i governi, come dimostrano i frequenti interventi legislativi: la l. nr. 335 dell’estate 1995, promossa dal governo di Lamberto Dini, avviò il ritorno al metodo contributivo; nel 1997, durante il governo Prodi, si inasprì il requisito anagrafico per accedere alla pensione di anzianità e si cancellarono alcuni benefici di cui godevano i dipendenti pubblici; nel 2004, durante il secondo governo Berlusconi, una nuova legge cercò di innalzare l’età pensionabile; nel luglio 2006, il secondo governo Prodi dilazionò nel tempo l’innalzamento dei requisiti per accedere alle pensioni di anzianità, infine nel 2012 il governo Monti varò la riforma Fornero con la quale si è ritornati al sistema contributivo. Gli interventi dell’ultimo decennio, pur senza ridurre la spesa sostenuta per le pensioni hanno per la prima volta portato la percentuale sulla spesa sociale complessiva al di sotto del 60%. Si tratta di un cambiamento di prospettiva importante, che segna la fine di un modello in cui la famiglia veniva aiutata sostenendo le fasce di età più elevate.

Fu veramente un welfare di Stato?

Se è innegabile che per tutta le seconda metà del Novecento la sicurezza sociale nel nostro Paese assunse una connotazione marcatamente pubblica non è altrettanto vero che lo Stato centrale ne sia sempre stato il principale artefice. Si è finora rinunciato a una vera e propria periodizzazione, anche in virtù del fatto che l’andamento della spesa sociale non ha conosciuto alcuna soluzione di continuità. Tuttavia se è possibile indicare una cesura, questa va individuata proprio nel ruolo dello Stato centrale, che comincia a delinearsi a fine Ottocento, si amplia nel periodo fascista e continua a crescere sino alla fine degli anni Settanta. In questo decennio, tuttavia, qualcosa comincia a cambiare, anche se in modo non lineare. In particolare si assiste da un lato al rafforzamento del ruolo dello Stato centrale nella copertura sanitaria e contemporaneamente al suo ritirarsi a favore degli enti locali nel settore dell’assistenza.

Il provvedimento di riferimento di tale trasformazione è la creazione delle regioni ordinarie con la l. 16 maggio 1970 nr. 281, con la quale si crea una nuova architettura istituzionale, in cui il coordinamento delle attività comunali non viene più necessariamente demandato allo Stato. Anche in materia di assistenza la nascita delle regioni fu seguita da molti altri cambiamenti, in primo luogo la soppressione degli enti pubblici non economici ritenuti inutili con la l. 20 marzo 1975 nr. 70 e successivo d.p.r. 24 luglio 1977 nr. 616. Inoltre la nuova architettura influenzò la principale riforma sociale degli anni Settanta, l’istituzione del Servizio sanitario nazionale con l. 23 dic. 1978 nr. 833. Lo stato sociale italiano in senso universalistico trovò la sua realizzazione contemporaneamente all’avvio del processo di decentramento di una serie di competenze alle regioni. L’esito di lungo periodo sarà l’emergere di numerosi modelli di welfare profondamente diversi, in relazione al grado di sviluppo, alle dinamiche familiari e alle capacità operative delle diverse regioni. A fine Novecento sarà molto difficile parlare del modello italiano di welfare per la convivenza di soluzioni profondamente diverse sia nell’organizzazione della sanità sia per quanto riguarda l’assistenza.

Un sistema sanitario universale su base regionale

Terminato il conflitto, per quanto riguarda la tutela della salute si seguì la strategia dell’ampliamento progressivo delle prestazioni gratuite. Il dopoguerra aveva ereditato dall’epoca precedente un sistema organizzato per casse mutue distinte per categorie professionali, il quale si finanziava sia attraverso ritenute al personale (l’iscrizione era obbligatoria) sia grazie ai contributi dello Stato. La già citata Commissione D’Aragona individuò numerose carenze in questo modello di assistenza sanitaria e propose la fusione delle varie gestioni in un unico ente (ma continuando a escludere disoccupati e sottooccupati): questa proposta non ebbe però seguito.

Una successione di leggi, tra il 1952 e il 1960, estese l’assistenza sanitaria ai lavoratori domestici (1950), ai coltivatori diretti, ai coloni e ai mezzadri (1954), agli artigiani (1956), ai lavoratori a domicilio e ai pescatori (1958) e ai commercianti (1960). Inoltre tra il 1953 e il 1955 era stata introdotta la copertura sanitaria per i pensionati. Complessivamente i beneficiari dell’assistenza sanitaria passarono dai due terzi della popolazione nel 1955 a oltre il 90% nel 1965: di fatto si era lentamente arrivati a un sistema molto simile a quello universalistico.

Restavano però esclusi coloro che non appartenevano ad alcuna categoria di lavoratori e non erano famigliari di lavoratori: a loro provvedevano i comuni nell’ambito degli aiuti ai poveri. Infatti, sin dal 1890, con la l. 17 luglio nr. 6972 (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), era stato previsto l’obbligo di soccorso da parte dei comuni non solo per i loro residenti, ma anche per tutti coloro che vi avessero preso dimora da almeno cinque anni. (art. 72). Nasceva così l’istituto del domicilio di soccorso nell’ambito del quale ricadeva anche il carico delle spese di ospedalizzazione ai comuni per gli indigenti. Si trattava di un impegno non di poco conto: la Relazione generale sulla situazione economica del Paese, 1954 (pubblicata dal Ministero del Bilancio nel 1955) rilevava che nel 1951 circa i 3/4 della spesa assistenziale dei comuni erano stati assorbiti dall’assistenza sanitaria. Tale percentuale era poi progressivamente diminuita man mano che l’istituzione di nuove mutue aveva esteso la copertura sanitaria. Al termine del processo restava però una grande disomogeneità nelle prestazioni sanitarie, poiché ciascuna mutua proponeva proprie modalità di erogazione e di garanzia dei servizi.

Tra il 1960 e il 1972 si ebbe anche l’espansione del sistema ospedaliero con la creazione di 100.000 posti letto e un forte aumento del tasso di ricovero, che consentì al Paese di allinearsi rapidamente ai livelli degli altri Paesi europei. Restavano anche in questo caso numerosi problemi irrisolti: il divario fra le diverse aree del Paese e un meccanismo di finanziamento degli ospedali basato su rette giornaliere concordate con gli enti mutualistici che stimolava il prolungamento delle degenze. Il riordino del sistema ospedaliero venne tentato da due leggi nel 1968 e nel 1969, le quali da un lato cercarono di introdurre una maggiore uniformità – per es. fissando un rapporto minimo tra il numero dei dipendenti e quello dei degenti – ma dall’altro produssero un forte incremento della spesa ospedaliera, stabilendo che le rette di degenza fossero fissate dai singoli ospedali sulla base dei costi da essi sostenuti: tra il 1968 e il 1972 gli ospedali, di fatto senza più vincoli di bilancio, incrementarono il loro personale di 108.000 unità.

Nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese del 1975 si denunciava proprio il fatto che la crescita della spesa sanitaria, prodotta dagli interventi legislativi citati, «non si fosse tradotta in un miglioramento delle condizioni di salute dei cittadini». È in un contesto di spesa crescente e di insoddisfazione per l’efficacia delle politiche sanitarie che matura la riforma del 1978 con la quale si crea il Servizio sanitario nazionale istituendo un’unica assicurazione nazionale estesa a tutti i cittadini in sostituzione delle mutue.

Furono necessari tre anni per poter passare dal vecchio al nuovo sistema, che cancellò le vecchie mutue e insediò come strutture di riferimento le Unità sanitarie locali (USL), organizzazioni di base dei servizi sanitari facenti capo ai comuni e a loro volta divise in distretti che si occupavano di erogare i servizi. La ripartizione delle funzioni fra Stato e regioni, vedeva assegnata a livello nazionale la pianificazione delle politiche sanitarie e alle regioni l’organizzazione e la gestione delle USL mediante leggi, la predisposizione di piani regionali e la verifica dell’efficienza e dell’efficacia delle USL. Nel lungo percorso della sanità pubblica italiana la legge innovava su due fronti fondamentali: l’universalità dei diritti e la priorità conferita alla prevenzione.

Verso la fine degli anni Ottanta alcuni elementi di insoddisfazione emersero rispetto al tema del rapporto fra politica e management (quest’ultimo in particolare sembrò godere di un’autonomia troppo limitata) e della deresponsabilizzazione finanziara di USL e regioni (queste ultime erano i centri di spesa mentre le entrate erano tutte a carico della fiscalità generale).

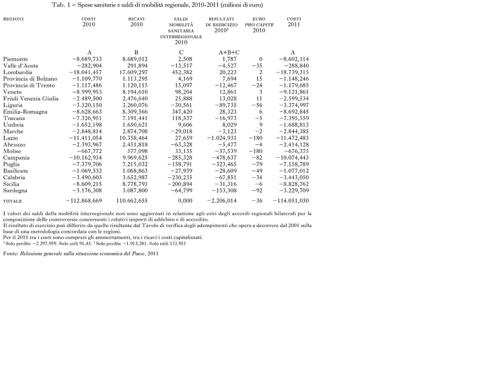

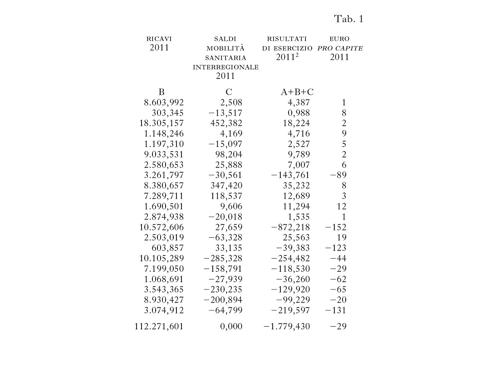

In un clima di gravissima crisi economica e politica del Paese, negli anni 1992 e 1993 una serie di interventi legislativi modificò il modello organizzativo della sanità italiana in due direzioni: da un lato si cercò di introdurre elementi di concorrenza nei meccanismi di fornitura dei servizi sanitari, in sintonia con quanto si stava sperimentando negli altri Paesi europei; dall’altro ci si orientò verso un modello federalista che permise alle regioni di disegnare con larga autonomia modelli di concorrenza amministrata piuttosto diversi. Sul finire degli anni Novanta cominciarono le riforme della riforma, in concomitanza con l’alternarsi dei governi. Tali interventi, più profondi e incisivi di quelli adottati negli altri Paesi europei, contribuirono a creare «un sistema meno integrato (40%) e più contrattuale», che «consentiva un buon controllo sulla spesa, la valorizzazione economica delle attività e l’esplicitazione di obiettivi, tetti e penalità» (C. Ugolini, Verso una rilettura del modello di concorrenza amministrata?, «La rivista delle politiche sociali», 2004, 4, pp. 197-212). Inoltre le USL e i maggiori ospedali adottarono la forma aziendale diventando Aziende sanitarie locali (ASL). Non tutte le regioni si portarono su sentieri virtuosi, tanto che nel 2006 per Sicilia, Campania e Lazio si rese necessaria una rinegoziazione con lo Stato del debito sanitario maturato negli anni precedenti. Tuttavia, come si vede nella tabella 1, il problema si ripropose negli anni successivi.

uello che si è costruito negli ultimi vent’anni è stato un sistema sanitario universale su base regionale, che ha fatto emergere modelli diversificati sia in termini di governance sia di rapporto fra pubblico e privato. In particolare la Regione Lombardia ha scelto un modello di regolazione di tipo competitivo, con completa separazione fra acquirente e produttore (il modello della ‘ASL pagatrice’, cioé della ‘concorrenza a prezzo fisso’), basato sulla competizione tra le organizzazioni sanitarie; Emilia-Romagna, Toscana e Veneto hanno preferito adottare meccanismi basati più sulla cooperazione o sulla programmazione (modello della ‘concorrenza negoziale’), in cui la ASL gestisce direttamente la maggior parte dei servizi sanitari, compresi quelli ospedalieri; tutte le altre hanno mantenuto un modello gerarchico integrato (modello della ‘programmazione e pianificazione’) senza introdurre meccanismi proconcorrenziali in cui i poteri pubblici (in questo caso la regione) detengono un forte controllo sulla pianificazione e assegnazione delle risorse.

Ma, soprattutto, il sistema sanitario universale su base regionale ha avuto esiti assai diversificati quanto a efficienza e a efficacia. Accanto a regioni virtuose, che non solo hanno i conti sanitari generalmente in ordine (Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto) ma che per l’efficienza del loro sistema attirano malati da tutta Italia, ve ne sono altre dove la gestione della sanità risulta deficitaria non solo in termini finanziari ma anche per la scarsa fiducia dei cittadini sulla qualità dei servizi erogati (Campania, Puglia, Sicilia e Calabria), con conseguente esodo verso le strutture ospedaliere di altri territori.

La riforma sanitaria resta però a tutt’oggi il migliore prodotto del welfare italiano, in considerazione del fatto che si tratta di uno dei pochissimi settori in cui nelle classifiche internazionali il Paese si colloca ai primi posti, come emerge anche dalla pubblicazione dell’OECD, Health at a glance, del 2012.

Un sistema di assistenza sociale su base comunale e regionale

Nell’immediato dopoguerra, in un contesto dominato dall’emergenza e dalla necessità di garantire la distribuzione alla popolazione degli aiuti internazionali, si ebbe un forte impegno dello Stato centrale nelle politiche di assistenza della popolazione; non solo si mantennero in vita i molti enti nazionali creati nel periodo fascista, come l’ONMI risalente al 1925 oppure l’ECA nato nel 1937, ma se ne crearono di nuovi come l’Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo nel 1949 (anche se era nato da un gruppo di privati nel 1945), l’Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (ENAOLI) nel 1948.

Questi enti continuarono a far parte del sistema di welfare italiano sino alla seconda metà degli anni Settanta, quando con la legge 1975 sul riassetto del parastato e il d.p.r. 24 luglio 1977 nr. 616 sul trasferimento di funzioni a comuni e regioni, molti di essi, fra cui ECA e ONMI, vennero soppressi mentre le loro funzioni, competenze, personale e beni passarono ai comuni o alle regioni. In particolare, fra le altre, vennero trasferite alle regioni le competenze nel comparto della beneficenza pubblica e dell’assistenza. In questo modo si concludeva una delle esperienze più originali dell’assistenza pubblica italiana, costruita come una miscela di volontariato, organizzazione burocratica dello Stato centrale e influenza della politica comunale, avviata nel periodo fascista e poi fatta propria dallo Stato repubblicano.

Diversi studi storici hanno riportato l’attenzione su questi enti di assistenza (Stato e infanzia nell’Italia contemporanea, 2007; Paniga 2012; Battilani, Fauri in Consumare il welfare, 2013) e sul contributo da essi fornito per fronteggiare le situazioni di povertà e di bisogno a livello locale. Ancora una volta è emersa una grande varietà: così se a Milano ECA e amministrazione locale contribuirono insieme alla costruzione del welfare ambrosiano, a Bologna tale collaborazione terminò assai presto, costringendo l’ECA a un ruolo sempre più marginale nell’insieme dei servizi di assistenza proposti sul territorio. In tutti i casi i vari enti di assistenza esaurirono la capacità innovativa ben prima che se ne decidesse la loro soppressione. In presenza di una duplicazione delle competenze, la scelta del legislatore fu, infatti, di concentrare nelle mani delle amministrazioni comunali e delle regioni, le funzioni di assistenza.

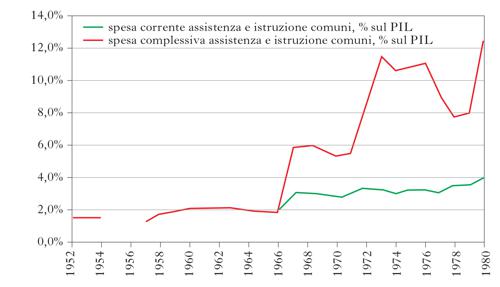

D’altra parte i comuni si erano fatti particolarmente attivi nel settore assistenziale e dell’educazione scolastica proprio negli anni Sessanta, quando tali spese erano rapidamente cresciute rispetto al PIL (fig. 4): era l’effetto dei massicci investimenti in edifici scolastici, strutture per gli interventi sociosanitari e altro ancora.

Il caso di Bologna

Emblematico è il caso di Bologna, il capoluogo di quella regione che Esping-Andersen associa al modello scandinavo. Superata l’emergenza degli anni Quaranta, l’amministrazione comunale rivolse una particolare attenzione all’infanzia, tanto che nel 1955 l’assessore alla sanità, igiene e assistenza dell’epoca, Giuseppe Beltrame, poteva affermare che «l’amministrazione comunale aveva creato un vero servizio sociale per la protezione morale e materiale dell’infanzia più bisognosa della nostra città [...]. Educatori, scuole materne, vigilanza sanitaria, refezione scolastica, educatori estivi o colonie diurne, campi solari, scuole speciali all’aperto, biblioteca per ragazzi» (Battilani, Fauri in Consumare il welfare, 2013, pp. 136-37).

Eppure proprio nel comparto dell’assistenza e dell’educazione dei bambini non si era che agli inizi. Il passaggio successivo maturò, infatti, negli anni Sessanta e coincise con il potenziamento delle scuole materne, le quali non vennero più pensate come un approdo per i figli delle donne che lavoravano ma come una scuola pubblica, gratuita e universale. Si passò così dai 5000 bambini (età 3-6 anni) del 1961 ai 13.000 del 1974-75. Poi venne la fase degli asili nido: nel 1969 l’amministrazione comunale inaugurò il primo da essa direttamente gestito. La loro crescita fu piuttosto rapida, tanto che nel 1972 erano diventati sei mentre entro il 1975 si prospettò l’attivazione di ben 50 unità, con una capacità di accoglienza di 3000 bambini, pari al 17% (Battilani, Fauri in Consumare il welfare, 2013). La città si poneva obiettivi ben diversi e molto più ampli di quelli fissati dal governo nazionale e che nelle diverse città venivano perseguiti attraverso l’ONMI. Anche la l. 6 dic. 1971 nr. 1081, con la quale venne lanciato un piano nazionale per la costruzione di 3800 nidi su tutto il territorio nazionale (in media un nido ogni due comuni) limitava la funzione di queste strutture alla temporanea custodia dei bambini, per assicurare una adeguata assistenza alla famiglia e per facilitare l’accesso della donna al lavoro.

Al contrario la strategia perseguita dall’amministrazione comunale di Bologna fu di fare di queste strutture una tappa per la crescita dei bambini, così come era avvenuto per le scuole materne, adottando i modelli più avanzati a livello internazionale. La città elaborò un proprio modello di welfare indirizzando l’impiego delle risorse soprattutto verso i bambini, ma nel contempo offrendo un sistema integrato di assistenza che accompagnava i cittadini in tutte le fasi della loro vita, compresa la vecchiaia per la quale vennero sperimentate modalità di aiuto che consentissero agli anziani di restare il più a lungo possibile nello loro case. I due riferimenti ideologici attorno ai quali esso venne costruito furono universalismo e qualità dei servizi.

Poiché il modello era quello della gestione diretta da parte dell’amministrazione comunale, l’ampliamento della gamma dei servizi offerti impose anche la creazione di una macchina organizzativa in grado non solo di rispondere ai bisogni che la città andava esprimendo, ma anche di intercettarli. Così l’ufficio assistenza assunse l’aspetto di un centro motore e di coordinamento dei servizi di assistenza presenti sul territorio. La tecnostruttura comunale si completò nei primi anni Sessanta con l’avvio del cosiddetto decentramento amministrativo, termine con il quale si indica la suddivisione della città in 14 quartieri in ciascuno dei quali non vennero solamente insediati gli uffici esecutivi delle politiche comunali ma anche gli organismi democratici come i consigli di quartiere. In tale occasione prese corpo l’organizzazione periferica dell’assistenza: nel 1965 era già presente un’assistente sociale in ciascuno dei 14 quartieri in cui venne divisa la città. Inoltre l’assessorato all’assistenza invitò, con apposita circolare, i diversi enti di assistenza che operavano sul territorio ad avvalersi delle assistenti sociali comunali, le quali avevano anche il compito di coordinarsi con essi.

Era evidente che l’amministrazione comunale aveva ormai assunto un ruolo di guida e di coordinamento di tutta l’assistenza offerta in città e che i diversi enti si limitavano a occupare le caselle a loro assegnate. Il desiderio di innovare gli interventi di assistenza offerti si manifestò negli anni Sessanta anche in alcuni enti di assistenza cittadini. Nella seconda metà degli anni Sessanta, il comitato amministrativo dell’ente comunale di assistenza di Bologna in più di un’occasione espresse la convinzione che la pubblica assistenza fosse da intendere come un intervento che attraverso un aiuto personalizzato e qualificato mirasse al reinserimento della persona nella società e che occorresse sostituire il soccorso standardizzato con forme di volta in volta adattate al bisogno della persona e alla dignità e al decoro dell’assistito (Battilani, Fauri in Consumare il welfare, 2013). Tuttavia la mancanza di personale di tipo tecnico con capacità innovative e i forti vincoli di bilancio impedirono di realizzare modalità diverse di offrire aiuto alle famiglie in difficoltà.

Gli enti di assistenza, dall’ONMI all’ECA all’ENAOLI, vincolati nell’esercizio del loro mandato dal testo legislativo, non potevano competere con la carica innovativa dei comuni che in un contesto di crescita economica e in presenza di una certa libertà di bilancio, non solo potenziavano i servizi all’infanzia e alla famiglia, ma stavano riscrivendo le caratteristiche dell’assistenza offerta nel nostro Paese.

L’istituzione delle regioni rese poi inutili gli enti pubblici anche rispetto alla funzione di coordinamento. Tuttavia per tutti gli anni Ottanta l’organizzazione dell’assistenza restò piuttosto complessa soprattutto per l’assenza di una legge quadro che assegnasse obiettivi chiari a regioni e comuni. Iniziò così una fase in cui tutti si muovevano in ordine sparso e dove, ancora una volta, si rafforzarono le differenze fra i diversi territori.

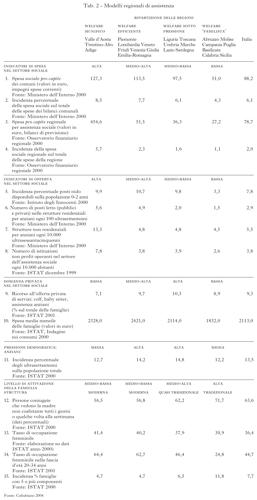

Come rivela un’indagine relativa al 2001 sulle caratteristiche dei servizi di assistenza, basata sul confronto di indicatori relativi alla spesa sociale comunale e regionale, alla diffusione dei servizi per bambini e anziani e al livello di attivazione della famiglia, nel nostro Paese si erano sviluppati almeno quattro distinti modelli (tab. 2): il welfare munifico di alcune regioni a statuto speciale, come Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige, dove la generosità dell’offerta era stata resa possibile dalla grande disponibilità di risorse finanziarie delle province autonome; il welfare efficiente di Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia-Romagna, che si caratterizzavano per elevati standard di prestazioni assistenziali in gran parte finanziate direttamente dai comuni e dove le famiglie ricorrevano spesso anche al mercato privato per servizi integrativi; il welfare sotto pressione di Toscana, Marche, Liguria, Sardegna, Umbria, Lazio, dove si offrivano minori servizi di quelli che sarebbero stati necessari, tanto da spingere le famiglie a spendere più della media nazionale per acquistarne sul mercato privato; il welfare ‘familista’ delle regioni dell’Italia meridionale, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, in cui i servizi di assistenza erano di fatto offerti gratuitamente dalle donne all’interno delle famiglie (donne che ovviamente non riuscivano poi a entrare nel mercato del lavoro) sia per la limitatissima offerta di servizi assistenziali pubblici sia per il basso livello di reddito che impediva di ricorrere al mercato privato (Caltabiano 2004).

In conclusione, anche nel settore dell’assistenza, l’Italia sembra caratterizzarsi per una pluralità di modelli regionali, che vanno dall’estremo di un welfare molto generoso, sulla falsariga di quello scandinavo, a quello dell’assenza quasi completa di servizi per le famiglie.

Il legislatore provò poi con la l. 8 nov. 2000 nr. 328 a stimolare un’offerta di servizi legati all’assistenza più omogenea sul territorio nazionale, pur preservando l’autonomia municipale, mediante l’individuazione di standard di assistenza che diventava necessario garantire su tutto il territorio nazionale.

Due furono le novità più importanti introdotte con la legge del 2000. In primo luogo con essa emerse una diversa concezione dell’utente dei servizi sociali, non più visto come portatore di un bisogno specialistico ma come una persona da valorizzare. L’obiettivo dell’intervento sociale di conseguenza non si limitava più alla rimozione del bisogno ma si estendeva alla promozione, all’empowerment della persona partendo dalla capacità di cui essa disponeva, in modo da aiutarne la promozione e il pieno inserimento nella società. Si entra in questo modo in quello che è stato definito il modello della community care, cioè l’idea di un welfare in cui tutte le componenti della società, dall’amministrazione pubblica alle imprese private al mondo del non profit, interagiscono a livello territoriale per creare reti di assistenza per i membri più deboli di una comunità. Esso rappresenta la ‘presa in carico della comunità da parte della stessa comunità’.

Questa nuova visione rimanda alla seconda novità introdotta con la legge del 2000, cioè il riconoscimento del positivo ruolo che il Terzo settore (vale a dire il mondo del non profit e dell’economia sociale) può svolgere nel comparto dell’assistenza. In particolare la legge prevede che in ottemperanza al principio di sussidiarietà enti locali, regioni e Stato promuovano azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel Terzo settore anche attraverso politiche formative e interventi per l’accesso agevolato al credito e ai fondi dell’Unione Europea.

L’altro welfare

A proposito di welfare, il rapporto pubblico-privato può avere molteplici chiavi di lettura: possono essere private le imprese che forniscono i servizi, distribuiti poi gratuitamente dal pubblico (come è nel caso della Sanità in Lombardia), può essere privata la società che offre la copertura assicurativa per specifiche situazione di bisogno (così erano molte delle casse mutue degli anni Sessanta), oppure possono essere private le società che si fanno carico della stessa elargizione (come nel caso di imprese che concedono particolari benefits ai propri dipendenti).

Nella lunga storia del welfare italiano tutte le situazioni ricordate hanno trovato una loro collocazione. Sembra perciò utile completare il percorso sulle trasformazioni del welfare, offrendo alcuni spunti sul coinvolgimento delle imprese private sia convenzionali sia cooperative.

Il welfare aziendale

Anche se su questo fenomeno non esistono dati aggregati che consentano di definirne la dimensione, è tuttavia innegabile che anche numerose imprese abbiano partecipato alla fornitura di servizi di welfare.Tuttavia nella Relazione generale sulla situazione economica del paese, pubblicata ogni anno, vennero occasionalmente fornite informazioni sulle provvidenze al personale da parte di imprese pubbliche e private, offrendo una stima per l’anno 1960 e per gli anni 1975-79 pari all’1,5% della spesa sociale dell’epoca. Per gli anni Cinquanta abbiamo un dato territorialmente limitato alla sola Lombardia che ci segnala 270 aziende attive su un complesso di 2000 progetti (Trezzi 2012). Come ricorda Benenati (1999) le tante forme di cura messe in atto dalle aziende negli anni Cinquanta venivano apprezzate dai dipendenti, i quali anche attraverso questa tipologia di servizi vedevano migliorata la loro condizione di vita in un’epoca in cui i salari erano mediamente piuttosto bassi. La gamma dei servizi proposta era la più disparata e andava dalla pensione integrativa all’assicurazione sanitaria, dall’attivazione di asili nidi di fabbrica all’organizzazione di soggiorni in colonia, dalla mensa aziendale alle attrezzature sportive, dalla promozione dell’educazione degli operai o dei loro figli ai servizi abitativi.

In diversi casi l’impegno sociale dell’impresa portò alla creazione di apposite società, come fecero per es. la Dalmine, che creò già nel 1935 la pro Dalmine, e l’Alfa Romeo che a partire dal 1944 concentrò la gestione di un vasto insieme di provvidenze nella Fondazione XXV aprile. Al dibattito se il welfare aziendale fosse un residuo del vecchio mondo patriarcale o feudale oppure se rientrasse già in un sistema di moderne relazioni industriali (Opere sociali e responsabilità d’impresa. Casi e temi del Novecento, a cura di A. Carera, 2009) non si è trovata una risposta univoca, anche perchè differenti erano le situazioni e gli approcci dei vari imprenditori: vi era anche chi osteggiava apertamente la opere sociali aziendali, come Angelo Costa, presidente di Confindustria dal 1945 al 1955, che sempre osteggiò l’ingresso del welfare aziendale nell’ambito della contrattazione, preferendo concepirlo come frutto della benevolenza degli imprenditori.

Quel che è certo è che negli ultimi decenni del Novecento e ancor più a inizio Duemila, parallelamente al processo di deindustrializzazione e di riduzione della dimensione media delle imprese, questa tipologia di assistenza e previdenza sembra essersi progressivamente ridotta come emerge dallo studio di diversi casi aziendali: i cantieri navali dell’Adriatico cessano di offrire tali servizi nel corso degli anni Settanta, la Dalmine li trasferisce progressivamente a carico dell’amministrazione comunale (Martinelli 2009), la Fondazione XXV aprile dismette una parte delle attività e abbandona la gestione diretta di quelle che continuano a essere da essa governate, ormai completamente staccata dall’Alfa Romeo che nel frattempo era stata venduta alla Fiat (Martinelli 2012). Nel complesso la letteratura sul welfare aziendale italiano ha messo in evidenza almeno tre aspetti: il suo legame nel lungo periodo con l’andamento del settore industriale e delle imprese di grande e media dimensione; una disomogenea distribuzione territoriale conseguente alla concentrazione dell’industria in un numero limitato di regioni; una generale tendenza a ritirarsi nel corso degli anni Settanta a fronte del sempre maggiore protagonismo delle amministrazioni comunali.

Le imprese sociali

La società italiana degli anni Sessanta e Settanta seppe esprimere una grande creatività che si manifestò con un forte impegno nella collettività e con la nascita di numerose nuove associazioni. Contribuì a tale fervore la svolta che il Concilio Vaticano II impresse all’insegnamento sociale della Chiesa, non più finalizzato alla semplice beneficenza quanto alla ricerca di interventi innovativi, che potessero contribuire in modo migliore a un mondo socialmente giusto. La nascita nel 1971 della Caritas diocesana, dopo che la Pontificia opera di assistenza era cessata nel 1968, ben rappresenta questa svolta e che costituì uno stimolo a creare nuove organizzazioni non profit in area cattolica.

Inoltre vi contribuì la trasformazione culturale degli anni Sessanta e Settanta che spinse i giovani a un forte protagonismo sociale, in parte sostenuto da nuove visioni filosofiche, come l’esistenzialismo, che vedevano nell’impegno a favore della società lo sbocco principale di quel senso di responsabilità che caratterizza l’uomo e dal quale l’uomo non può fuggire.

Nel complesso l’epoca storica che sancisce il passaggio dall’associazionismo di élite a quello di massa è caratterizzata da una forte spinta all’innovazione sociale che poi consente di generare comunità che accolgono e affrontano diversi tipi di disagio, associazioni o cooperative che facilitano l’ingresso nel mondo del lavoro a persone svantaggiate. Si può ricordare il Gruppo Abele, fondato a Torino nel 1965, impegnato a creare e gestire centri di accoglienza e comunità alloggio. Oppure il centro comunitario Agape, nato nel 1968 in Calabria per accogliere in case-famiglia i giovani ricoverati nell’ospedale psichiatrico. Anche se la maggior parte di tali iniziative prese la forma della fondazione, alcune si indirizzarono subito verso formule più snelle come quella della cooperativa. Nascevano così le cooperative di solidarietà sociale, per opera di gruppi di cittadini desiderosi di attivarsi direttamente nella produzione di servizi sociali ricorrendo sia a soci lavoratori sia a soci volontari, come la San Giuseppe, costituitasi nel 1963 a Roé Volciano in provincia di Brescia oppure la Santa Gemma Galgani nel 1966 a San Benedetto del Tronto, nelle Marche. Un secondo tipo di cooperativa fu quella integrata, sperimentata soprattutto nell’area di Trieste e Gorizia, dove sin dagli anni Sessanta aveva operato Franco Basaglia (1924-1980), promotore della riforma della psichiatria in Italia. Fra il 1973 e il 1979 in quelle province presero corpo diverse iniziative, tra cui la Cooperativa lavoratori uniti, la Monte San Pantaleone, Il posto delle fragole, finalizzate a inserire nel mondo del lavoro le persone con disagio psichico che sino ad allora erano state confinate nei manicomi (Ianes 2009). Si trattava in genere di cooperative di lavoro che includevano fra i lavoratori e a volte anche fra i soci le persone in difficoltà in modo da consentire loro di guadagnarsi un reddito. Un terzo tipo di cooperativa era quello che semplicemente operava nel settore sociosanitario, in genere perseguendo la finalità di creare occupazione. Appartiene a questo terzo tipo la Cooperativa per l’assistenza domiciliare agli infermi, anziani, infanzia (CADIAI) di Bologna, costituitasi nel 1974 per volontà di un gruppo di donne impegnate in lavori di cura a favore di anziani, bambini, ammalati (Maluccelli 2007).

Da queste miriade di iniziative prese pian piano corpo il mondo della cooperazione sociale, la quale formalmente venne riconosciuta solamente con la l. 8 nov. 1991 nr. 381. Molte delle iniziative di questa stagione si riveleranno durature e per lungo tempo andranno a integrare l’offerta di servizi del settore pubblico. Con tale normativa veniva introdotta una nuova tipologia di cooperative, che aveva lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociosanitari ed educativi (di tipo di A) oppure lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (di tipo B). Inoltre si trattava di una cooperativa multistakeholder, perchè poteva annoverare tra i suoi soci sia gli utenti sia i lavoratori. La tabella 3 fornisce un quadro sintetico della dimensione della cooperazione sociale nel corso dell’ultimo decennio, rivelando quanto sia diventata importante in termini non solo di realizzazione di servizi, ma soprattutto per l’integrazione dei lavoratori svantaggiati. Il suo sviluppo è ovviamente parallelo all’affermarsi della concezione del community care, di cui è in molte regioni italiane uno dei protagonisti più importanti.

Conclusioni

Sembra utile, in chiusura, portare l’attenzione sui tre aspetti sui quali più si è esercitata la letteratura internazionale: la periodizzazione, la molteplicità dei modelli, la copertura offerta.

L’evoluzione del welfare nel nostro Paese non sembra essere attraversato dalla cesura del 1973, cioè della crisi economica dovuta all’aumento dei prezzi petroliferi, ma nemmeno dalla svolta del 1989, vale a dire la caduta del muro di Berlino. Eppure un cambiamento di prospettiva lentamente emerge dagli anni Novanta, se non altro per il fatto che il tema della sostenibilità viene prepotentemente proposto nel dibattito pubblico. Ma a scandire le scelte in termini di politiche sociali sembra essere soprattutto il cammino europeo e la necessità di rispettare i parametri fissati per l’adozione della moneta unica. Il primo intervento finalizzato a frenare il continuo aumento della spesa pensionistica, infatti, è proprio legato alla crisi che nel 1993 il nostro Paese attraversa e che mette a rischio la partecipazione dell’Italia al progetto di unione monetaria.

Tuttavia, a livello aggregato la spesa sociale continua a crescere, pur restando rispetto al PIL a livello inferiori degli altri Paesi.

Se una cesura si vuole individuare questa non va ricercata nell’andamento della spesa quanto nelle modalità di erogazione dei servizi. Ancora una volta la cronologia degli eventi porta ai primi anni Novanta, quando si avvia il processo che consentirà di passare da un modello di erogazione tutto incentrato sulla gestione diretta da parte di regioni, enti locali o Stato a uno in cui si richiede l’apporto dell’impresa privata e in generale la collaborazione di tutti coloro che operano in un territorio. Questo si esprime nella sanità con l’adozione di soluzioni di concorrenza amministrata o nel comparto dei servizi sociali con il ricorso all’opera delle cooperative sociali o in altri casi di imprese private. In altri termini da una visione del welfare in cui il pubblico gestisce e amministra tutti i servizi direttamente si va verso un modello in cui il pubblico coordina e governa le politiche sociali e sanitarie le quali possono anche essere fornite da privati. In sintesi, nella lunga storia del welfare italiano, la svolta che matura negli anni Novanta non può essere indicata come l’avvio di una fase di crisi o di ripiego, in quanto non viene messo in discussione il carattere universale della copertura né il ruolo di guida da parte degli enti locali o dello Stato. Si tratta, invece, di una svolta finalizzata al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia del sistema.

Riguardo alla questione delle pensioni, invece, una riduzione delle prestazioni è maturata proprio di recente, con il passaggio al sistema contributivo. Uno dei tratti più evidenti del sistema italiano è la centralità delle pensioni nelle politiche di redistribuzione del reddito. Su questo aspetto, sorprendentemente, non si è molto esercitata l’analisi storica. Sembra però che due elementi possano essere richiamati per comprendere il senso e l’origine di tale soluzione. Il primo è legato a quello che S. Pollard definiva il ‘differenziale della contemporaneità’, cioè il fatto di compiere scelte analoghe a quelle degli altri Paesi in un contesto strutturale ed economico profondamente diverso. Ebbene gli anni in cui il nostro Paese va verso una visione universalistica della protezione sociale, sono quelli in cui occorre ricollocare milioni di contadini, che vista l’età e la formazione è spesso impossibile inserire in altri settori. A loro si dà una pensione. L’altro elemento è legato alle dinamiche famigliari e al basso tasso di occupazione femminile che a livello nazionale non fa mai diventare urgente e pressante la questione dei servizi per la famiglia, se non limitatamente ad alcuni contesti regionali. In altre parole, la centralità delle pensioni sembra il risultato di un duplice ritardo, nella conquista di un ruolo sociale da parte delle donne e nell’industrializzazione del Paese. Gli anni che verranno ci diranno se il contenimento che si attende in futuro della spesa pensionistica assumerà l’aspetto di una riduzione delle politiche di welfare o un loro riposizionamento fra le generazioni e le tipologie di bisogno.

In una comparazione internazionale, tuttavia, quello che forse più stupisce dell’esperienza italiana è la molteplicità dei modelli. È noto che il Paese non sia mai riuscito a colmare se non in parte e relativamente ad alcune fasi storiche, l’enorme divario regionale che lo caratterizza. Non stupisce quindi che anche quando si prendono in esame le politiche di welfare, emergano differenze significative. Tanto più che dalla creazione delle regioni e poi soprattutto a seguito delle scelte legislative compiute negli anni Novanta e Duemila, si è andati verso un modello decentrato sia per quanto riguarda la sanità sia per l’assistenza. In questo modo le differenze si sono ampliate senza che la maggiore autonomia consentisse alle aree meno efficienti di elaborare soluzioni che migliorassero la qualità e la copertura dei servizi offerti. L’Italia del welfare, a dispetto delle istanze universalistiche della sua legislazione, risulta spaccata in due, con le regioni del Centro-Nord che offrono un gradiente di servizi più o meno alto ma di standard europeo e le regioni del Sud intrappolate in un modello fragile e familista.

È proprio in virtù di tali differenze che ci sembra di poter dire che la collocazione dell’Italia nella tassonomia internazionale, per quanto differenziata, è paradossalmente sempre corretta. Perchè è vero che in alcune regioni prevale il modello corporativo descritto da Esping-Andersen, in altre il modello Mediterraneo di Ferrara e in altre ancora quello familista. Ma forse allora sarebbe più corretto parlare di ‘welfare region’ piuttosto che di welfare state.

Bibliografia

O. Castellino, Il labirinto delle pensioni, Bologna 1976.

D. Fausto, Il sistema italiano di sicurezza sociale, Bologna 1978.

F. Mazzini, Il sistema previdenziale in Italia fra riforma e conservazione: gli anni della Costituente, in Amministrazione pubblica e istituzioni finanziarie tra Assemblea costituente e politica della ricostruzione, a cura di A. Orsi Battaglini, Bologna 1980, p. 534.

P. Flora, J. Alber, Modernization, democratization and the development of welfare states in Western Europe, in The development of welfare state in Europe and America, ed. P. Flora, A.J. Heidenheimer, New Brunswick 1981.

G. Esping-Anderson, The three worlds of welfare capitalism, Cambridge 1990.

G. Vicarelli, Alle radici della politica sanitaria in Italia. Società e salute da Crispi al fascismo, Bologna 1997.

C. Pierson, Irresistible forces, immovable objects: post-industrial welfare states confront permanent austerity, «Journal of European public policy», 5/4, 1998.

E. Benenati, Cento anni di paternalismo aziendale, in Tra fabbrica e società. Mondi operai nell’Italia del Novecento, a cura di S. Musso, Milano 1999.

C. Caltabiano, Il prisma del welfare: analisi dei regimi socio-assistenziali nelle regioni italiane, Roma 2004.

F. Conti, G. Silei, Breve storia dello stato sociale, Roma 2005.

L. Maluccelli, Lavori di cura. Cooperazione sociale e servizi alla persona. L’esperienza di Cadiai, Bologna 2007.

Stato e infanzia nell’Italia contemporanea. Origini, sviluppo e fine dell’Onmi 1925-1975, a cura di M. Minesso, Bologna 2007.

A. Ianes, La cooperazione sociale come storia d’impresa, «Imprese e storia», 37, 2009.

N. Martinelli, Fra paternalismo e politiche sociali: la Dalmine negli anni Cinquanta, in Opere sociali e responsabilità d’impresa. Casi e temi del Novecento, a cura di A. Carera, Milano 2009.

M. Ferrara, The south european countries, in The Oxford handbook of the welfare state, ed. F. Castles, S. Leibfried, J. Lewis et al., Oxford 2010.

F. Nullmeier, F. Kaufmann, Post-war welfare state development, in The Oxford handbook of the welfare state, ed. F. Castles, S. Leibfried, J. Lewis et al., Oxford 2010, pp. 81-101.

N. Martinelli, Dipendenti, direzione aziendale e opere sociali all’Alfa Romeo: la Fondazione XXV aprile, 1946-1991, in Comunità di lavoro. Le opere sociali delle imprese e degli imprenditori tra Ottocento e Novecento, a cura di L.Trezzi, V. Varini, Milano 2012, pp. 143-76.

OECD, Health at a glance, 2012.

M. Paniga, Welfare ambrosiano. Storia, cultura e politiche dell’Eca di Milano (1937-1978), Milano 2012.

L. Trezzi, La questione delle opere sociali integrative delle imprese in Lombardia tra primo e secondo dopoguerra, in Comunità di lavoro. Le opere sociali delle imprese e degli imprenditori tra Ottocento e Novecento, a cura di L.Trezzi, V. Varini, Milano 2012.

Consumare il welfare. L’esperienza italiana nel secondo Novecento, a cura di P. Battilani, C. Benassi, Bologna 2013 (in partic. P. Battilani, F. Fauri, Il welfare locale dagli anni Cinquanta agli anni Ottanta: Bologna e Verona a confronto; M. Troilo, Il dibattito economico sul welfare state in Italia e all’estero dagli anni Cinquanta ad oggi).