Crisi e ordine globale. Verso il declino dell'ordine multilaterale occidentale?

di Carla Monteleone

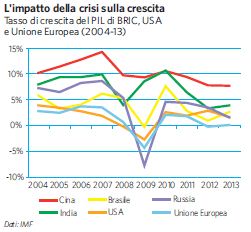

La crisi finanziaria partita negli Stati Uniti nel 2007, e poi propagatasi in Europa, ha messo alla prova la tenuta dell’organizzazione del sistema politico internazionale. Promossa dagli Stati Uniti, con il sostegno della coalizione occidentale (o transatlantica), a seguito della vittoria nella Seconda guerra mondiale, con la fine della Guerra fredda tale organizzazione si era allargata a paesi in precedenza non appartenenti al blocco occidentale. A essere messe in discussione sono l’autorità di quell’ordine e la legittimità delle sue istituzioni, ritenute non più rappresentative e ormai incapaci di fornire risposte adeguate. A fronte di un indebolimento della coalizione occidentale, la crisi ha creato le condizioni perché si manifestassero una latente insoddisfazione nei confronti del sistema e richieste di cambiamento. Queste ultime sono state avanzate soprattutto da potenze economiche emergenti. Nonostante le stime sulla crescita dei cosiddetti Brics siano oggi considerate sopravvalutate e si parli di nuove potenze emergenti, la capacità di questi stati di reclamare una ridefinizione dei ruoli nell’organizzazione del sistema e di aggregare consenso intorno alle proprie richieste suggerisce alcune riflessioni sulla capacità di adattamento dell’ordine multilaterale occidentale.

L’ordine multilaterale occidentale e la sfida dei BRICS

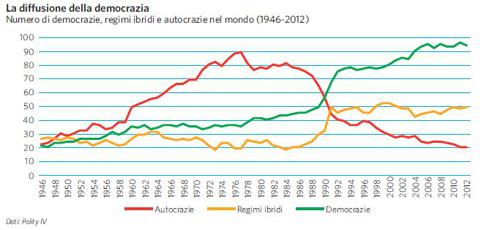

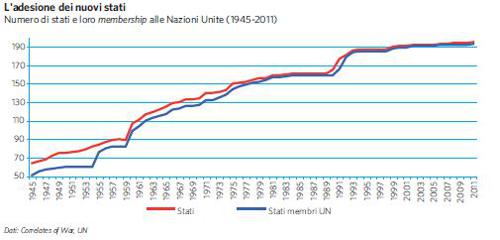

Come sostenuto dal politologo statunitense John Ikenberry, l’organizzazione del sistema internazionale istituita dalla coalizione occidentale guidata dagli Stati Uniti alla fine della Seconda guerra mondiale si basa su un sistema di regole e di istituzioni multilaterali costruite a partire dal principio di non discriminazione. Ciò non soltanto rappresenta un’innovazione rispetto alle pratiche precedenti, ma ha dato a quell’organizzazione un carattere sostanzialmente costituzionale: la coalizione dominante emersa vincitrice dal conflitto ha cioè preferito limitare l’esercizio del proprio potere e creare regole, diritti, salvaguardie e impegni consensuali e istituzionalizzati che non si limitano a cristallizzare i rapporti di potere esistenti e assicurano che nessuno possa controllare tutto permanentemente, né esserne escluso. Influenzata dal processo di diffusione della democrazia e dall’emergere di un’opinione pubblica globale, la scelta del multilateralismo viene compiuta per rispondere più efficacemente a problemi la cui portata è sempre più globale, e finisce per costruire una base democratica per l’organizzazione del sistema. Come evidenzia Fulvio Attinà, la scelta del multilateralismo introduce un ordine che si fonda su una leadership basata su istituzioni internazionali che immettono procedure formali nel governo del sistema, sviluppando un legame tra istituzioni legali-formali, legittimità politica e democrazia. Questo crea l’aspettativa che i processi decisionali siano inclusivi e democratici, o che tali siano destinati a divenire. Le Nazioni Unite nel campo politico e della sicurezza e le istituzioni di Bretton Woods nel campo economico sono il frutto di questa scelta. Pur concedendo maggiore peso agli Stati Uniti e ad alcuni membri della coalizione occidentale nei processi decisionali più importanti, tali istituzioni introducono il principio di eguaglianza formale tra gli stati membri.

Dietro la spinta degli Stati Uniti, le istituzioni multilaterali hanno conosciuto un rapido processo di crescita dopo la Seconda guerra mondiale. Per esempio, sono state create velocemente organizzazioni intergovernative con membership ampie e non limitate geograficamente. Gli stati di nuova formazione, inoltre, hanno preferito aderire a istituzioni esistenti piuttosto che crearne di nuove. Le istituzioni multilaterali hanno poi acquisito nel tempo sempre maggiore attivismo e intrusività. Gli effetti di questi cambiamenti sono stati ampliati, dopo la fine della Guerra fredda, dalla progressiva estensione della membership a stati che precedentemente adottavano altri modelli politici e da una partecipazione più attiva e meno vincolata alla logica dei blocchi. Questo è accaduto nel campo economico, con la prescrizione di riforme interne improntate al Washington consensus da parte della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale ai paesi destinatari di prestiti. È accaduto anche nel campo della sicurezza, con la proliferazione di operazioni di pace autorizzate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla base del capitolo sette della Carta e senza il consenso delle parti, ma anche con l’incremento dell’attenzione nei confronti dei diritti umani sino all’adozione della ‘responsabilità di proteggere’, che consente l’ingerenza umanitaria. Soprattutto, l’evoluzione del multilateralismo ha portato a istituzioni meno controllabili persino dal leader globale che le aveva promosse. A questi cambiamenti, che incidono profondamente sulla sovranità degli stati, non ha però corrisposto né un aumento di inclusività nei processi decisionali né una maggiore efficacia nella soluzione dei problemi. Alla lunga ciò ha generato una crisi di legittimità delle istituzioni multilaterali esistenti.

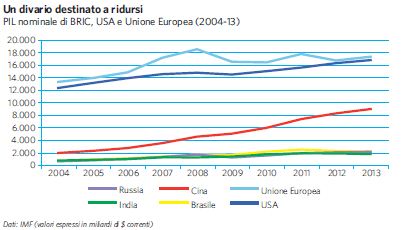

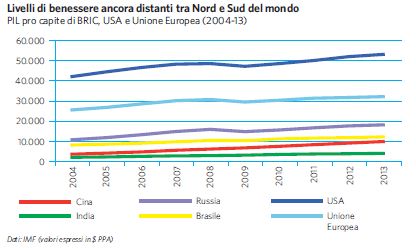

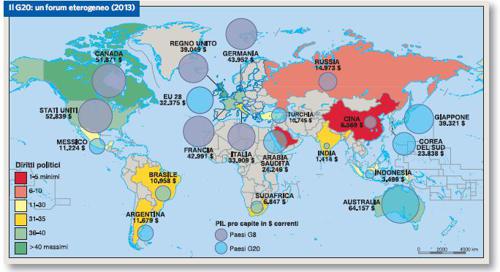

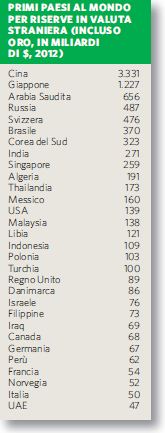

Anche le tensioni nella coalizione occidentale, esplose nei primi anni Duemila in occasione della guerra in Iraq e dell’allontanamento degli Stati Uniti dalla scelta del multilateralismo, unitamente alla percezione di un declino egemonico americano, hanno contribuito all’indebolimento delle istituzioni esistenti. Se dopo la crisi del 2007-09 gli Stati Uniti sono riusciti a riagganciare la crescita economica, anche grazie alla scoperta di nuove fonti energetiche, permane latente la percezione di un loro declino relativo in campo economico, legato alla riduzione del pur ampio divario nei confronti dei principali nuovi competitori: secondo la Banca mondiale, nel 2012 il pil statunitense era circa il doppio di quello cinese, mentre il pil pro capite della Cina era circa un ottavo di quello degli Stati Uniti. Questo si unisce alla percezione di una debolezza politica, ciclicamente riproposta nei dibattiti sul declino dell’egemonia americana, dovuta alla maggiore difficoltà nell’aggregazione del consenso e nel controllo dei processi decisionali. Per quanto gli Stati Uniti rimangano l’unica superpotenza militare e il loro divario con gli altri paesi appaia difficilmente colmabile, le esperienze in Iraq e Afghanistan hanno evidenziato i limiti di queste capacità. Più debole appare la situazione dei paesi europei. Il pil pro capite dei paesi dell’Unione Europea (Eu) ancora nel 2012 era circa il quintuplo di quello cinese e la crisi dell’eurozona ha imposto un riordino dei conti pubblici che induce taluni osservatori a ipotizzare che l’Europa possa uscire più forte dalla crisi. Le prospettive di crescita rimangono però deboli e a breve è previsto il sorpasso di Regno Unito e Germania da parte di Brasile e India. Inoltre, sebbene l’ingresso della Croazia e le proteste di Kiev del 2013 testimonino che il potere d’attrazione dell’Eu non si è esaurito, la crisi dell’eurozona ha assunto contorni tanto economici quanto politici, per i quali la recente decisione di stabilire un’unione bancaria non è che una soluzione parziale.

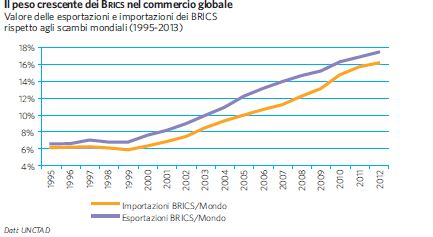

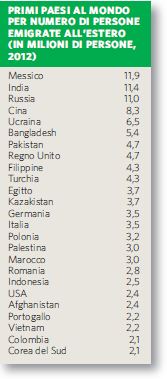

In questo contesto di indebolimento relativo dei membri della coalizione occidentale si è aperta una finestra di opportunità per le richieste di cambiamento avanzate dalle potenze emergenti. Identificate con la sigla Brics, queste ultime sono riuscite a far leva sui cambiamenti avvenuti in campo economico e sulla capacità di presentarsi come ponte tra il Nord e il Sud del mondo, traendo sostegno dall’insoddisfazione diffusa nei confronti dell’ordine esistente tra i paesi periferici rispetto al sistema. Presentandosi come un gruppo coordinato, i Brics sono talvolta riusciti a esercitare il ruolo di veto player. Dietro la sigla, usata ambiguamente in riferimento talvolta a Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, talaltra ai soli primi quattro paesi, si nasconde però una varietà di caratteristiche, posizioni e motivazioni che non sempre rendono agevole o voluto né il coordinamento tra i paesi in questione per formare una coalizione duratura a livello internazionale, né l’identificazione di questi paesi come realmente emergenti. Che la Russia sia un paese emergente o totalmente antioccidentale, per esempio, è da molti ritenuto discutibile. Al contrario, la sua politica estera sembra volta a ritrovare un ruolo perso e, nella gestione dei problemi di sicurezza più importanti, la Russia ha nella coalizione transatlantica il suo interlocutore d’elezione. L’importanza del settore energetico per la sua crescita economica rende gli interessi russi in questo campo opposti a quelli degli altri paesi del gruppo. La presenza a fasi alterne in questo gruppo del Sudafrica testimonia la difficoltà ad assimilare questo paese agli altri per crescita economica e rilievo politico, se non in parziale rappresentanza del continente africano, altrimenti escluso. Se in campo economico il paese esprime la richiesta di una revisione limitata dell’ordine esistente, in campo politico ha sposato una posizione di marcata identificazione con i paesi in via di sviluppo e di sfida, quanto meno in termini di riequilibrio del divario tra grandi potenze e paesi in via di sviluppo. Quanto al Brasile, nonostante le dichiarazioni anti-egemoniche dell’ex presidente Lula riguardo alla democratizzazione del sistema internazionale come priorità della politica estera brasiliana e la maggiore enfasi sui legami con i paesi emergenti del Sud, il paese si presenta spesso come ponte tra Nord e Sud più che come rappresentante di quest’ultimo. Anche l’India mostra insoddisfazione nei confronti dell’ordine esistente, ma finisce per giocare il ruolo di un rule taker selettivo e sembra aver abbandonato il suo ruolo storico di leader dei non allineati per proteggere e promuovere invece i propri interessi nazionali. Dal riconoscimento da parte degli Stati Uniti del suo status nucleare e della sua legittima aspirazione a diventare membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, poi, l’India mantiene una posizione più altalenante. La Cina, infine, ha sinora articolato la propria insoddisfazione nei confronti del sistema in modo non destabilizzante per il sistema stesso, tendendo a reinterpretare e adattare le regole ai suoi interessi, piuttosto che a stravolgerle, e a muoversi ‘dentro’ il sistema. Anche la comune retorica sulla richiesta di una democratizzazione del sistema viene declinata da questi paesi in modo profondamente diverso.

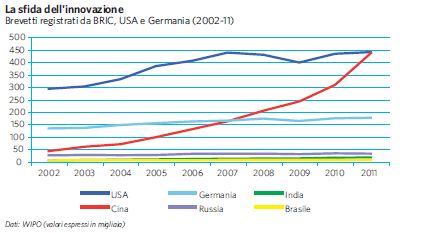

Questi paesi, o almeno alcuni tra loro, presentano dunque capacità economiche (e nel caso di Cina e India anche militari) crescenti. E registrano una storia comune di appartenenza alla periferia del sistema e al Sud del mondo, così come un’aspirazione comune a esercitare maggiore influenza, sommata a una limitata volontà di assumere maggiori responsabilità nella fornitura di beni pubblici globali. Eppure le loro numerose differenze, a partire da quelle riguardanti il regime politico interno e la capacità di innovare e di attrarre investimenti dall’estero, rendono le loro relazioni improntate sia alla cooperazione sia alla competizione e le loro agende riformiste non del tutto conciliabili. Da qui l’atteggiamento coalizionale variabile sinora riscontrato e la tendenza a creare a seconda delle tematiche una molteplicità di gruppi con membership soltanto in parte sovrapponibili. Da qui anche la difficoltà a comprendere se questi paesi ambiscano a creare una nuova coalizione di governo o soltanto a chiedere per sé ruoli di governo del sistema. Non è poi facile intuire se la loro crescita spinga verso un cambiamento del sistema o soltanto verso un cambiamento, se non un accomodamento, all’interno dell’organizzazione del sistema politico internazionale esistente.

, , , , , , , , ,

Dall’ordine costituzionale alla crisi delle istituzioni multilaterali?

Sostenuta dalla marcata riduzione del pil nei paesi del G7 (dal 72% del pil mondiale nel 2000 al 53% nel 2011) e dalla rapida crescita economica dei paesi in via di sviluppo, Brics in testa (dal 23% del pil mondiale nel 2000 al 33% nel 2011), la richiesta di un maggiore coinvolgimento nei processi decisionali delle principali istituzioni multilaterali ha portato all’adozione di riforme volte a rendere le istituzioni esistenti più rappresentative e inclusive, più efficaci e quindi più legittime.

Molto criticato per la sua inadeguatezza già a seguito della crisi asiatica del 1997 e della richiesta di una ‘Nuova architettura finanziaria internazionale’ (Nifa), il Fondo monetario internazionale è forse l’istituzione multilaterale che ha maggiormente risentito, dopo la crisi del 2007, di una richiesta di cambiamento. All’interno del Fondo gli Stati Uniti hanno potere di veto e i G5 (Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Giappone e Francia) hanno tradizionalmente controllato il board esecutivo. I primi cambiamenti erano già avvenuti nel 2006, con la decisione di incrementare le quote di paesi sottorappresentati come Cina, Corea del Sud, Turchia e Messico, e nel 2008 con riforme finanziarie e nella governance volte a ricostruire la credibilità e la legittimità dell’istituzione. Questo ha portato, nel 2010, all’adozione di un pacchetto di riforme che includono un raddoppiamento e contestuale spostamento delle quote verso i paesi emergenti: i Brics, dunque, ma non solo. Ciò offre loro la possibilità di incidere maggiormente sul processo decisionale e impone cambiamenti nella composizione del board esecutivo che servono a incrementare la rappresentatività dell’istituzione. Le riforme hanno ridotto il potere decisionale dei paesi europei, sino ad allora sovrarappresentati, e hanno consentito alla Cina di diventare il terzo maggiore detentore di quote (dopo gli Stati Uniti e il Giappone) e a India, Russia e Brasile di rientrare tra i dieci maggiori detentori di quote. Al di là dell’enfasi retorica sul riequilibrio del Fondo a favore delle nuove potenze emergenti e dei paesi in via di sviluppo, però, come sottolinea Robert Wade, la perdita di quote dei paesi economicamente avanzati e che già prima controllavano il processo decisionale è minima, dal 57,9% al 55,3% circa. Nel caso del gruppo dei paesi africani si ha persino il paradosso di una riduzione di quote dal 5,9% al 5,6%. Anche la riduzione del potere di voto degli Stati Uniti prevista dal pacchetto di riforme consente a questi ultimi di continuare a mantenere il potere di veto sulle decisioni più importanti. Ancora nel 2013, però, l’implementazione delle riforme era bloccata dalla mancata ratifica da parte del Congresso americano. Dal punto di vista del comportamento delle potenziali coalizioni, gli Stati Uniti hanno fortemente sostenuto la riduzione della presenza e del potere di voto dei paesi europei, ma, in accordo con la tradizione, hanno poi appoggiato la candidatura di un europeo alla direzione. Al contrario, i paesi emergenti hanno sostenuto tutti insieme la richiesta di cambiamenti del Fondo, ma si sono poi spaccati al momento della scelta del candidato alla direzione.

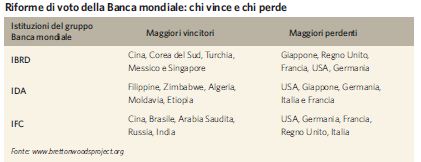

Le richieste di riforma hanno riguardato anche la Banca mondiale, in cui gli Stati Uniti – da soli – e i paesi europei – collettivamente – potevano esercitare un potere di veto sulle decisioni importanti, e i paesi a economia più avanzata e non fruitori dei prestiti della Banca (Part I) controllavano più della metà dei voti. Anche in questo caso la richiesta di riforme ha preceduto la crisi e si è manifestata con il ‘Monterrey consensus’ del 2002, che prevedeva un incremento della voice dei paesi in via di sviluppo, principali fruitori dei prestiti della Banca (Part II). Il pacchetto di riforme approvato nel 2010 riguarda soprattutto la cosiddetta ‘voice reform’. Se gli Stati Uniti hanno giocato un ruolo importante nella riforma della Banca, è anche perché hanno subordinato la richiesta di incremento di capitale – in ultima analisi modesto – a una riforma interna dell’organismo. Come evidenziato da Jakob Vestergaard e Robert Wade, però, a fronte di una richiesta dei paesi Part II di avere parità di voto rispetto ai paesi Part I, la riforma aumenta la quota dei paesi in via di sviluppo soltanto dal 42,6% al 47,19%, mentre riduce quella dei paesi a economie avanzate dal 57,4% al 52,81%. A perdere maggiori quote di voto sono i paesi europei come gruppo e il Giappone come singolo paese. A ottenere i maggiori vantaggi sono Cina, Brasile e Turchia. Anche la Russia avrebbe dovuto perdere quote, ma è riuscita a mantenere la propria posizione grazie alla minaccia di far saltare le riforme. Soprattutto, la Banca ha ottenuto questo risultato attraverso una riclassificazione dei paesi ad alto reddito (Corea del Sud, Singapore, Arabia Saudita, Ungheria, Polonia, Kuwait) come paesi a medio reddito, più che con un reale spostamento del peso decisionale. I risultati, già inferiori alle richieste, sono poi stati erosi dalle variazioni nei contributi di capitale necessari per la sottoscrizione delle quote. In attesa della revisione della riforma nel 2015, a fronte di una mancata sottoscrizione da parte dei paesi più poveri, quelli che avevano perso di più nella riforma hanno sottoscritto quote non allocate. Il risultato finale vede quindi Giappone, Germania e Canada guadagnare quote rispetto al 2010 e Regno Unito e Francia mantenere la loro posizione, con uno spostamento complessivo reale di potere di voto dai paesi ad alto reddito ai paesi a medio e basso reddito soltanto dello 0,4%. Ancora una volta, i cambiamenti vedono gli Stati Uniti mantenere sostanzialmente stabile la propria posizione all’interno dell’organizzazione e sostenere la riduzione – per quanto limitata – del ruolo degli europei, ma vedono anche i Brics spaccarsi, con la Russia intenta a difendere la propria posizione e soltanto la Cina pronta a cedere parte delle sue quote a paesi del gruppo Part II. Al momento della nomina del vertice dell’organizzazione, però, la coalizione occidentale, seguendo la tradizione, si è compattata intorno al candidato degli Stati Uniti, mentre gli altri non sono riusciti a compattarsi attorno a una candidatura alternativa, neppure in presenza di candidati di peso e spessore.

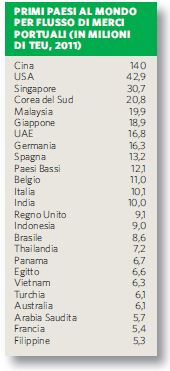

Erede del Gatt, anche l’Organizzazione mondiale del commercio (Wto) è stata investita da richieste di riforma soprattutto a partire dal 2005, ma ha risentito meno della crisi finanziaria, adattandosi meglio delle altre istituzioni ai cambiamenti in corso. Tra i cambiamenti principali rientra l’accesso di Cina (dal 2008), Brasile e India nei centri del processo decisionale informale tradizionalmente dominati da Stati Uniti, Europa, Canada e Giappone. La Russia è diventata membro nel 2012. Pur rimanendo talvolta ai margini della visione liberista promossa dall’organizzazione, tanto da suggerire la formula del ‘Beijing consensus’, le nuove potenze emergenti hanno sposato le regole di questa istituzione in modo convinto, anche in virtù del loro crescente potere commerciale. Il Wto è un’istituzione in cui le preferenze coalizionali degli stati sono particolarmente interessanti. Se i round negoziali precedenti erano caratterizzati da una chiara capacità di Stati Uniti e Unione Europea di imporre le proprie preferenze agli altri membri stabilendo l’agenda, a partire dal Doha Round è emersa la nascita di altri gruppi (aggregati sotto una pletora di sigle: G20, G33, ecc.) in grado di chiedere e ottenere ‘voce’ nel processo negoziale. È emerso, però, anche il ruolo di particolare importanza di India, Brasile e Cina, paesi in grado di giocare ripetutamente il ruolo di veto players. Come evidenzia Amrita Narlikar, all’interno del Wto, Brasile e India hanno una storia di attivismo concertato, manifestato attraverso la loro azione da potenze economiche, capaci di adattarsi alle regole dell’istituzione, di aggregare il consenso dei paesi in via di sviluppo in coalizioni durature, di esercitare leadership e persino di passare dalla richiesta alla proposta. La Cina, membro del Wto dal 2001, ha dapprima lavorato dietro le quinte e poi si è unita all’India nel 2008 per bloccare l’accordo negoziale proposto. Nel caso del Wto, i tre paesi mostrano ora non soltanto maggiore capacità negoziale e coalizionale, ma anche capacità di agenda-setting. La coesione è riuscita a imporre nel 2013 un candidato brasiliano al vertice dell’organizzazione.L’importante accordo raggiunto nel dicembre 2013 a Bali rende evidente però che, a fronte del rischio del permanere della situazione di stallo in un’organizzazione il cui processo

decisionale si basa sul consenso, e quindi di un rischio di irrilevanza per il Wto, Brasile e Cina hanno preferito non sposare la posizione dell’India, manifestando così una diversità di visioni e interessi all’interno del gruppo. L’esperienza del Wto testimonia inoltre che l’inserimento delle potenze emergenti nei più importanti processi decisionali non basta a ridurre la percezione di illegittimità dell’organizzazione, se il risultato è quello di un processo decisionale più lento – o in stallo – e di una maggiore difficoltà a produrre risultati. Non a caso, l’esperienza del Doha Round ha spinto verso la negoziazione di accordi commerciali regionali e interregionali, tra i qualiparticolare importanza assumono la Transatlantic Trade and Investment Partnership e la Trans-Pacific Partnership. Se dovessero andare in porto, tali accordi ridarebbero di fatto agli Stati Uniti e ai paesi della loro tradizionale coalizione di sostegno la possibilità di continuare a definire le norme e gli standard industriali a livello globale.

Molti dei cambiamenti precedentemente descritti traggono origine o hanno trovato nuova spinta a partire dall’istituzionalizzazione del G20 come forum principale per la cooperazione economica internazionale. Istituito dopo la crisi asiatica, è solo a seguito della crisi finanziaria che il G20 coinvolge direttamente i leader e si affianca al G7/G8 in prospettiva di una possibile sostituzione. Il G20 nasce dunque in risposta alla crisi di rappresentatività ed efficacia delle istituzioni economiche e finanziarie multilaterali esistenti. E si basa sulla consapevolezza che il superamento della crisi finanziaria passa attraverso un maggiore coinvolgimento di attori sino a quel momento tenuti ai margini. La scelta, tuttavia, privilegia una soluzione minilaterale, sino ad ora complementare e non alternativa a quella del multilateralismo. Il G20 rappresenta circa l’85% del pil mondiale, più del 75% del commercio mondiale e due terzi della popolazione mondiale. Si è imposto come il principale organismo in grado di incidere sull’agenda della governance economica mondiale, ma anche come sede di risposta alle emergenze e luogo di formazione del consenso. Nel corso del vertice di San Pietroburgo del 2013, il G20 ha anche allargato la sua agenda a temi di politica estera occupandosi, seppure ai margini, della crisi siriana. Superata la fase della crisi finanziaria americana del 2007-09, però, il G20 si è mostrato meno capace di fornire risposte efficaci, finendo col lasciare spazio politico al G8. Anche la maggiore rappresentatività del G20 è stata fortemente messa in discussione dagli esclusi. La selezione dei membri del G20, di fatto pilotata dai membri del G7/G8, non si è basata soltanto su criteri di centralità sistemica o potere economico. Ciò ha portato gli esclusi a rivendicare il diritto di partecipare o a negare legittimità e autorità al nuovo organismo, che già di per sé non può emanare provvedimenti cogenti, limitandone ulteriormente l’efficacia. Il dialogo avviato con stati e organizzazioni non membri e la pratica dell’inserimento di invitati permanenti sono misure prese per limitare il rischio di una forte delegittimazione, ma a oggi si sono dimostrati poco efficaci. Come evidenzia Wade, per quanto la capacità di coordinamento di Brasile, Sudafrica, India e Cina all’interno del G20 sia notevole, questi paesi hanno avuto difficoltà a entrare

nella logica e nelle pratiche dell’organismo. Sono riusciti a creare coalizioni di blocco molto efficaci, ma hanno lasciato che la capacità di dominare l’agenda rimanesse in mano agli Stati Uniti, spesso con il sostegno di Canada e Australia, e ai paesi europei. D’altra parte, americani ed europei si sono frequentemente trovati in coalizioni diverse, specialmente in relazione alle decisioni sulle riforme degli organismi di Bretton Woods.

, , , , , ,

Il Consiglio di sicurezza e la tenuta della coalizione transatlantica

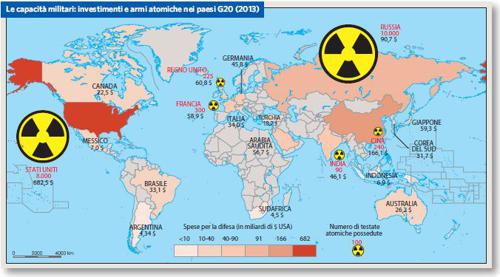

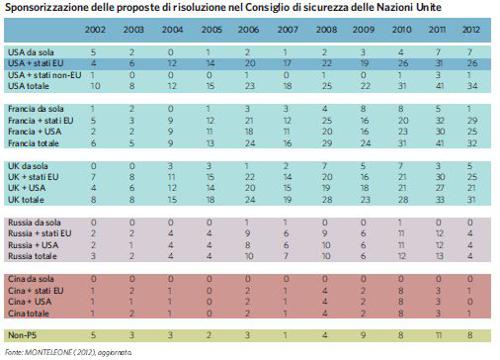

La forza delle potenze emergenti risiede nelle loro capacità economiche, ma dal punto di vista militare il divario con gli Stati Uniti rimane tutt’ora notevole, nonostante la rapida crescita della Cina, che a oggi sembra però orientata soprattutto ad acquisire capacità utili per potenziali conflitti regionali e per impedire l’accesso all’area agli Stati Uniti. Ciononostante le richieste di cambiamento coinvolgono anche le istituzioni di questo settore. Le Nazioni Unite rappresentano l’istituzione politica e di sicurezza più importante dell’organizzazione del sistema politico internazionale, ma anche quella maggiormente sottoposta a richieste di riforma. Dopo una serie di riforme amministrative nel decennio passato, a essere oggetto di attenzione è soprattutto il Consiglio di sicurezza, l’istituzione che gestisce i conflitti più importanti e le cui risoluzioni sono vincolanti. Richieste di cambiamento riguardano in particolare il potere di veto, quindi il diverso potere di voto dei membri, ma anche la rappresentatività, inclusività ed efficacia del Consiglio. Integrando l’analisi di voto (solitamente all’unanimità) con l’analisi delle proposte di risoluzione, è stato rilevato il comportamento coalizionale degli stati membri. Emerge in particolare la forte preferenza della coalizione transatlantica (in particolare Stati Uniti, Regno Unito e Francia) per una strategia d’azione comune, a prescindere dalla questione in agenda. Anche in caso di tensioni, i membri della coalizione tendono a rimanere inattivi, ma non costruiscono coalizioni alternative. Sponsorizzando la maggior parte delle risoluzioni presentate, la coalizione transatlantica riesce a stabilire l’agenda del Consiglio di sicurezza.

Pur essendo membri permanenti, Russia e Cina hanno un’attività più limitata e tendono a promuovere risoluzioni con altri membri europei e/o con gli Stati Uniti sulla base di una occasionale condivisione di interessi o responsabilità. I due paesi figurano però in cima alla lista degli oppositori alle risoluzioni proposte dagli Stati Uniti o da paesi europei. Negli ultimi anni, inoltre, i due paesi hanno coordinato maggiormente la propria attività per bloccare proposte occidentali, ponendo il veto congiuntamente, sostenendo reciprocamente eventuali emendamenti proposti e persino tentando di presentare proposte di risoluzione congiunte che controbilanciassero quelle occidentali. Il coordinamento dei Brics all’interno del Consiglio di sicurezza risulta problematico dal momento che Russia e Cina, già membri permanenti, si oppongono a qualsiasi ipotesi che possa portare a una loro perdita di potere anche relativo, mentre Brasile e India chiedono a gran voce di diventare membri permanenti. Tentativi di coordinarsi più da vicino includendo anche il Sudafrica sono stati portati avanti occasionalmente e ci sono stati episodi di opposizione ad alcune proposte di risoluzione di paesi della coalizione occidentale. Nel complesso, però, Brasile, India e Sudafrica non hanno formato una coalizione controegemonica con Russia e Cina. Al contrario, a fronte di esplicite menzioni russe ai Brics, nel 2011 il Brasile preferiva fare riferimento ai partner Ibsa (India, Brasile e Sudafrica), così marcando una distanza politicamente significativa e testimoniando una posizione volatile delle nuove potenze emergenti, non necessariamente destinata a produrre un allineamento stabile.

È anche significativo ripercorrere i temi maggiormente conflittuali. A parte il sostegno a Israele, tema sul quale gli Stati Uniti tendono tradizionalmente a trovarsi isolati o occasionalmente sostenuti dai paesi europei, la maggior parte delle tensioni nell’ultimo decennio riguarda questioni legate al sovranazionalismo, ossia alle capacità e ai poteri delle Un, alla loro possibilità di sfidare la sovranità nazionale e il principio di non ingerenza negli affari interni degli stati. Queste risoluzioni sono solitamente promosse dai paesi europei che siedono in Consiglio, spesso sostenuti dagli Stati Uniti. Cina e Russia si trovano al contrario sul fronte opposto, di recente con il sostegno di Brasile, India e Sudafrica.

A fronte di divisioni che si ripetono e approfondiscono nel Consiglio di sicurezza, la coalizione transatlantica sembra non aver perso il controllo del processo decisionale, dal momento che negli anni 2011 e 2012 più del 50% delle risoluzioni approvate erano state presentate dalla stessa coalizione transatlantica. Questo non esclude dissensi interni alla coalizione né modifiche, soprattutto in relazione ai membri periferici, ma suggerisce che la coalizione dominante sia stata indotta a incrementare la propria coesione e forza in presenza di un contesto maggiormente competitivo.

, ,

Conclusioni

La crisi finanziaria del 2007 ha creato una finestra di opportunità per l’avvio di un processo di riforma delle istituzioni internazionali volto a riflettere i nuovi equilibri esistenti e risolvere la crisi di autorità e legittimità delle istituzioni dell’ordine occidentale. Particolare rilievo in questo processo hanno avuto i Brics che, forti di una notevole crescita economica proprio nel periodo in cui gli Stati Uniti prima e i paesi europei poi affrontavano un’importante crisi, sono riusciti a costituire tra loro gruppi sufficientemente coesi, in grado di alimentare l’erosione della fiducia nel modello di sviluppo occidentale e di imporre l’ascolto delle proprie richieste. Pur in un momento di fluidità delle coalizioni, però, le riforme delle istituzioni sinora realizzate non rappresentano ancora un cambiamento ‘del’ sistema. Le riforme chieste vanno verso una maggiore democraticità, da intendersi però soltanto nel senso dell’incremento del numero di stati destinati a incidere maggiormente sui principali processi decisionali. In questo senso, il collegamento tra alcuni Brics e i paesi del Sud del mondo appare talvolta tenue, quando non strumentale. Pur chiedendo cambiamenti nei ruoli, i Brics hanno sinora mostrato scarso interesse a sobbarcarsi responsabilità legate alla fornitura di beni pubblici del sistema, se non in pochi settori, e si sono limitati a una accettazione selettiva delle regole esistenti. Le incertezze circa la capacità di questi paesi di continuare a crescere ai ritmi registrati negli anni scorsi, le differenze interne, la capacità di inserimento all’interno delle istituzioni esistenti e la limitata capacità coalizionale sinora dimostrata rendono difficile dire se questo gruppo possa in futuro creare una coalizione in grado di rappresentare una sfida più radicale, magari facendo leva sui ‘Next Eleven’ o altri paesi con potenzialità di crescita.

Con la parziale eccezione del Wto, i Brics non hanno fatto sino ad ora il salto dal ruolo di veto player a quello di agenda setter. Quest’ultimo rimane ancora saldamente in mano alla coalizione transatlantica, che ha però maggiori difficoltà rispetto al passato nel controllo dei processi decisionali. Anche all’interno della coalizione transatlantica, inoltre, sono presenti cambiamenti interni che portano i membri a compattarsi soltanto in presenza di un incremento della competizione o per poste in palio importanti. Sinora gli Stati Uniti e la coalizione transatlantica hanno risposto alle richieste di riforma e inclusione concedendo un adattamento delle istituzioni principali del sistema del tutto parziale e che consente agli Stati Uniti di mantenere una posizione di preminenza. Resta da vedere se, alla luce dei cambiamenti minori a oggi realizzati, le potenze emergenti (e quelle che emergeranno) continueranno ad accontentarsi di chiedere un ruolo all’interno delle istituzioni multilaterali esistenti, e quindi a chiedere cambiamenti nel sistema, o se inizieranno a valutare strategie d’uscita.

,

Le coalizioni

Per coalizione si intende un allineamento di stati che condivide affinità nei sistemi interni e convergenza di interessi e strategie. Le coalizioni sono qualcosa di più di semplici gruppi di stati che occasionalmente mostrano preferenze simili, perché creano legami interni e aspettative circa il comportamento degli altri membri della coalizione. Sono però meno vincolanti e formalizzate delle alleanze, che si basano su un impegno e un beneficio reciproco di tutti i membri e prevedono un costo in caso di interruzione o di mancato rispetto degli obblighi assunti.

L’inarrestabile crescita dei BRICS?

L’acronimo BRIC venne coniato nel 2001 per riferirsi a Brasile, Russia, India e Cina come paesi emergenti che si trovavano allo stesso stadio di sviluppo economico, che avevano cambiato il proprio sistema politico per adattarsi alla scelta del capitalismo e che erano in grado, sia pure in prospettiva, di sostituire le attuali economie avanzate. Il Sudafrica è stato inserito successivamente, nonostante performances economiche meno promettenti e dimensioni più limitate.

Dopo una fase di crescita rapidissima (dal 1993 al 2007 la Cina ha registrato una crescita media del 10,5% all’anno, l’India del 6,5%), però, le economie dei BRICS hanno subito un rallentamento. Dopo aver registrato nel 2007 una crescita del 14,2% in Cina, del 10,1% in India, dell’8,5% in Russia e del 6,1% in Brasile, secondo il Fondo monetario internazionale nel 2013 la Cina è cresciuta del 7,8%, l’India del 5,6%, la Russia e il Brasile del 2,5%. Come nota il settimanale britannico The Economist, se nel 2008 i quattro paesi contribuivano a due terzi della crescita del PIL mondiale, nel 2011 contribuivano alla metà, nel 2012 a meno della metà. Nel lungo periodo si prevede che il loro contributo sia destinato a diminuire ulteriormente. Anche il livello di sviluppo raggiunto vede il passaggio da economie a scarsa innovazione a economie che puntano sull’innovazione, ma i livelli già raggiunti riducono i margini di crescita e rendono improbabile che questi paesi possano tornare a livelli di crescita a due cifre.

Sono stati identificati alcuni rischi sulla strada della crescita dei BRICS. A fronte di una crescita del PIL così rapida, infatti, i BRICS – Cina inclusa – mantengono ancora un livello di PIL pro capite assai più basso rispetto a quello dei paesi occidentali, una contraddizione potenzialmente foriera di tensioni interne nel lungo periodo, considerando anche la riduzione dei tassi di crescita in prospettiva. Nel caso della Cina, poi, l’incremento delle tensioni legate alle contese territoriali rischia di drenare risorse sinora legate a investimenti produttivi.

Tra cooperazione e competizione: i summit dei BRICS

Le riunioni dei ministri degli esteri dei BRICS iniziano nel 2006. Dal 2008 promuovono un dialogo basato su interessi comuni e somiglianza di approcci nella gestione dei problemi dello sviluppo globale, sostenendo un sistema internazionale più democratico fondato sullo stato di diritto e sulla diplomazia multilaterale come ‘imperativo dei nostri tempi’, e il rafforzamento del multilateralismo, con le Nazioni Unite in un ruolo centrale.

Nel 2009 ha origine la pratica dei summit annuali a livello di leader. Il primo incontro sostiene le attività del G20 e la riforma delle istituzioni finanziarie internazionali per riflettere i cambiamenti nell’economia mondiale e dare maggiore voce e rappresentanza alle economie emergenti e in via di sviluppo. Tra i principi alla base della riforma dell’architettura economica e finanziaria richiamati, il primo è un processo decisionale e di implementazione democratico e trasparente. Viene anche espresso il sostegno per un ordine dichiaratamente multipolare più democratico e giusto. Dal 2010 viene incluso il Sudafrica. La dichiarazione congiunta esplicita la condivisione di una visione comune della governance globale verso un ordine multipolare, egalitario e democratico; richiama Banca mondiale e Fondo monetario internazionale a occuparsi urgentemente dei loro problemi di deficit di legittimità attraverso la riforma profonda delle strutture di governance; promuove dialogo e cooperazione tra i paesi del gruppo in molti settori, incluso quello della sicurezza. Nel summit del 2011 l’enfasi delle dichiarazioni precedenti sembra venir meno, mentre nel 2012 la dichiarazione include esplicitamente temi di sicurezza tra cui Medio Oriente e Nord Africa, Siria, Iran e Afghanistan e stabilisce un piano dettagliato di incontri regolari settoriali e nuove aree di cooperazione da esplorare. Nella dichiarazione del summit del 2013 viene previsto esplicitamente l’obiettivo che i BRICS diventino un meccanismo di coordinamento su un’ampia gamma di questioni economiche e politiche chiave, con nuovi livelli di consultazione regolare e un piano d’azione.

Nonostante la maggiore attenzione nei confronti dei temi economici e finanziari, i summit hanno dunque visto la discussione anche di temi legati alla sicurezza e alla governance globale. Costanti sono state le richieste di riforma delle istituzioni esistenti, ma nel rispetto del multilateralismo. Altri temi regolarmente sollevati riguardano la lotta al terrorismo, il sostegno alle Nazioni Unite e a un ruolo maggiore (non necessariamente un seggio permanente) per India e Brasile nel Consiglio di sicurezza.

Oltre i BRICS: gli altri paesi emergenti

‘Next Eleven’ (N-11) sono i paesi identificati nel 2005 dalla Goldman Sachs come potenziali grandi

economie del 21° secolo insieme ai BRICS: Bangladesh, Egitto, Indonesia, Iran, Messico, Nigeria, Pakistan, Filippine, Turchia, Corea del Sud e Vietnam. I paesi in questione presentano popolazioni in rapida crescita e capacità o potenziale industriale significativo. Molti di loro sono produttori di petrolio. Gli N-11, però, presentano anche grandi differenze di sviluppo e di reddito pro capite e persino una maggiore eterogeneità rispetto al gruppo dei BRICS in relazione ai sistemi politici interni e al rischio politico. Al momento i paesi di questo gruppo mostrano interessi e preferenze di politica estera assai diversi e non convergenti. Ci sono però motivi per ritenere che gli N-11 non possano avere lo stesso impatto dei BRICS, a partire dal fatto che la somma delle loro popolazioni ammonta a metà di quella dell’India e hanno un potenziale di crescita inferiore. Più di recente è stato lanciato anche l’acronimo MINT, per un gruppo di questi paesi: Messico, Indonesia, Nigeria e Turchia.

Dal Washington consensus al Beijing consensus?

Secondo il politologo ed economista Scott Kennedy, la convergenza della Cina sulle prescrizioni del ‘Washington consensus’ è forte in relazione a disciplina fiscale, tasso di cambio competitivo, liberalizzazione del commercio e liberalizzazione dell’investimento diretto estero. È, invece, graduale in relazione al riorientamento della spesa pubblica da sussidi a beni pubblici che favoriscono la crescita, quali istruzione primaria e investimenti infrastrutturali; alla riforma del sistema impositivo, alla facilitazione dell’ingresso nel proprio mercato e al rafforzamento dei diritti di proprietà. Mostra infine qualche progresso persino in relazione alla liberalizzazione dei tassi di interesse e alla privatizzazione.

Ciononostante si è iniziato a riflettere sulla possibilità di un ‘Beijing consensus’ che si incentrerebbe su riforme incrementali piuttosto che ‘terapie shock’; innovazione e sperimentazione; crescita basata sulle esportazioni; capitalismo di stato che fa pesantemente leva su imprese di stato e allocazione di risorse attraverso meccanismi non necessariamente competitivi; autoritarismo. Secondo Randall Schweller e Xiaoyu Pu, inoltre, l’acquisizione di legittimità dei sistemi politico ed economico cinese come base per un migliore modello sociale per il mondo costituisce uno degli elementi di una visione embrionale di un nuovo ordine. E tale visione sarebbe volta a minare la legittimità dell’egemonia statunitense. Altri elementi sono la filosofia tradizionale cinese e la costruzione di una società imperniata sulla ‘grande armonia’ nella quale l’enfasi viene posta sul welfare e sui beni pubblici.

Nonostante i molti dubbi sull’esistenza di tale consenso o modello, le dichiarazioni di alcuni leader africani (tra cui l’etiope Meles Zenawi, il ruandese Paul Kagame e il gabonese Ali Bongo Ondimba)

testimoniano la crescente ammirazione che il modello di sviluppo economico cinese, in combinazione con un regime autoritario, riesce a destare.

I principali risultati del summit di San Pietroburgo del G20

Il summit di San Pietroburgo del 5-6 settembre 2013 ha segnato il quinto anniversario del G20. I principali risultati hanno riguardato: il piano d’azione di riforme per la crescita; l’impegno a non introdurre nuove misure protezionistiche fino alla fine del 2016; il sostegno al piano d’azione dell’OECD sull’erosione della base impositiva fiscale; l’adozione del rapporto sui progressi in relazione agli impegni verso lo sviluppo presi nel 2010; il sostegno al piano di priorità nel campo dello sviluppo; l’estensione del mandato della task force sull’impiego; l’impegno a identificare e avviare un insieme di azioni specifiche per migliorare gli ambienti di investimento interni; la riaffermazione dell’impegno alla realizzazione di riforme nei regolamenti finanziari e del Fondo monetario internazionale. A margine, i leader hanno discusso della questione della Siria.

Per saperne di più

AA.VV. (2011) Emerging Powers and Multilateralism in the 21st Century, ‹‹Global Governance››,

17, 3.

AA.VV. (2013) Foreign Policy Strategies of Emerging Powers in a Multipolar World, ‹‹Third World Quarterly››, 34, 6.

F. ATTINÀ (2011) The Global Political System, Palgrave Macmillan, Houndmills.

G.J. IKENBERRY (2001) After Victory. Institutions, Strategic Restraint and the Rebuilding of Order after Major Wars, Princeton University Press, Princeton; trad. it. Dopo la vittoria. Istituzioni, strategie della moderazione e ricostruzione dell’ordine internazionale dopo le grandi guerre, Vita e Pensiero, Milano 2003.

G.J. IKENBERRY (2011) Liberal Leviathan. The Origins, Crisis and Transformation of the American World Order, Princeton University Press, Princeton; trad. it. Leviatano liberale. Le origini, le crisi e la trasformazione dell’ordine mondiale americano, Utet Università, Torino 2013.

S. KENNEDY (2010) The Myth of the Beijing Consensus, ‹‹Journal of Contemporary China››, 19, 65, pp. 461-477.

C. MONTELEONE (2012) La coalizione transatlantica nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, in C. Monteleone Politiche di sicurezza e cambiamento globale, Franco Angeli, Milano, pp. 55-75.

A. NARLIKAR (2010) New Powers in the Club: The Challenges of Global Trade Governance, ‹‹International Affairs››, 86, 3, pp. 717-728.

E. NEWMAN, R. THAKUR, J. TIRMAN (2006) Multilateralism Under Challenge? Power, International Order, and Structural Change, United Nations University Press, Tokyo.

V.E. PARSI (2006) L’alleanza inevitabile. Europa e Stati Uniti oltre l’Iraq, Università Bocconi Editore, Milano.

J.C. PEVEHOUSE, T. NORDSTROM, K. WARNKE (2004) The COW 2 International Organizations Dataset Version 2.0, ‹‹Conflict Management and Peace Science››, 21, 2, pp. 101-119.

J.G. RUGGIE (1993) Multilateralism Matters, Columbia University Press, New York.

R.L. SCHWELLER, X. PU (2011) After Unipolarity. China’s Visions of International Order in an Era of U.S. Decline, ‹‹International Security››, 36, 1, pp. 41-72.

S. SLAUGHTER (2013) Debating the International Legitimacy of the G20: Global Policymaking and Contemporary International Society, ‹‹Global Policy››, 4, 1, pp. 43-52.

THE ECONOMIST (2013) When giants slow down, 27 luglio 2013, pp. 17-19.

J. VESTERGAARD, R.H. WADE (2013) Protecting Power: How Western States Retain The Dominant Voice in the World Bank’s Governance, ‹‹World Development››, 46, pp. 153-164.

R.H. WADE (2011) Emerging World Order? From Multipolarity to Multilateralism in the G20, the World Bank, and the IMF, Politics & Society, 39, 3, pp. 347-378.

Approfondimento

L’Unione Europea (EU) ha sempre perseguito una politica commerciale in cui è stato dato un notevole peso sia ai negoziati commerciali multilaterali in ambito WTO, sia ai negoziati bilaterali con singoli paesi o gruppi di paesi. Nel 2013 l’EU risultava avere accordi commerciali preferenziali con oltre una trentina di paesi. In questo quadro si inserisce la Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), l’accordo preferenziale di libero scambio in corso di negoziazione tra EU e USA. L’interesse per un accordo di questa portata è evidente: gli USA e l’EU sono partner commerciali molto stretti, sono i due maggiori attori sui mercati mondiali (insieme i due paesi generano quasi un terzo degli scambi commerciali mondiali) e i rispettivi mercati sono i più importanti del mondo. Non sorprende quindi che l’ipotesi di un accordo sugli scambi economici con gli USA sia già emersa in passato in più di un’occasione. L’idea di un accordo preferenziale sembra concretizzarsi adesso anche grazie all’evoluzione recente dello scenario internazionale. In primo luogo, il lungo stallo subito dai negoziati multilaterali del WTO negli ultimi dieci anni ha fatto sì che molti paesi cercassero nuovi mercati attraverso accordi con partner specifici. Anche gli USA, che in passato non erano particolarmente attivi negli accordi commerciali bilaterali, negli ultimi anni hanno in parte cambiato la loro strategia commerciale, firmando un buon numero di accordi preferenziali. In secondo luogo, l’importanza strategica dell’asse commerciale transatlantico è aumentata con la perdita di peso di USA e EU sui mercati mondiali in seguito alla crescita dei paesi emergenti, e in particolare della Cina. Le previsioni a medio termine mostrano che i mercati asiatici diventeranno sempre più centrali negli scambi mondiali, e l’accordo TTIP può essere visto come un modo per mantenere più a lungo possibile la rilevanza degli scambi transatlantici.

Sia per l’EU sia per gli USA, la negoziazione con un partner di analogo peso in termini economici e di grado di sviluppo comporta alcuni vantaggi, dal momento che si condividono una serie di interessi e preoccupazioni, ma anche alcune incertezze, perché una parte molto rilevante del negoziato riguarda ambiti nuovi. Negli aspetti più consueti della politica commerciale, l’accordo non risulta problematico: sia l’EU sia gli USA vantano economie piuttosto aperte per quanto riguarda le tradizionali barriere agli scambi commerciali. Il livello medio dei dazi applicati agli scambi transatlantici è intorno al 3%, e quindi la loro eliminazione non comporterebbe grandi sconvolgimenti. Tuttavia, tra le due aree esistono ancora molte barriere che impediscono o rendono difficili gli investimenti diretti esteri: differenze di regolamentazione che complicano l’accesso ai mercati dei servizi, modalità di organizzazione delle gare negli appalti pubblici che rendono costoso o in alcuni casi completamente escluso (come per la maggior parte dei trasporti pubblici interni negli USA) l’accesso per le imprese estere. Queste barriere ‘nascoste’, anziché ridursi nel corso del tempo, come è avvenuto per i dazi, sono diventate sempre più rilevanti, sia perché la complessità delle regolamentazioni è aumentata, sia perché l’importanza dei settori investiti da queste barriere è cresciuta molto, soprattutto in questi stessi paesi. Parallelamente è aumentato il peso dei relativi scambi, in particolare nei servizi, che oramai ammontano a oltre la metà del valore degli scambi di merci.

Ma anche nel caso delle merci, molte delle barriere sono di tipo non tradizionale. Gli ostacoli allo scambio più rilevanti, secondo molte imprese, vengono dalle differenti misure fitosanitarie applicate ai prodotti agricoli (per esempio le regolamentazioni diverse in materia di utilizzo di organismi geneticamente modificati, o sugli ormoni nelle carni), dalle regole sulla tracciabilità dei prodotti, o da altre norme tecniche applicate a molti prodotti di consumo o industriali. La questione cruciale, dunque, coinvolge ciò che avviene oltre le frontiere, sui mercati, e questo rende i negoziati più complessi.

Ovviamente, l’esistenza di queste regolamentazioni è in molti casi del tutto legittima e desiderabile: si tratta di misure che tutelano la salute dei consumatori e dei lavoratori che utilizzano determinati prodotti, e che limitano la circolazione e l’utilizzo di prodotti che, non rispettando alcune regole, vengono ritenuti poco sicuri. Non casualmente, la Commissione europea insiste sul fatto che l’accordo con gli USA non sarà una corsa al ribasso, dato che per l’Europa la tutela della sicurezza dei propri cittadini (come consumatori e come lavoratori) e dell’ambiente sono priorità assolute. Quindi l’accordo non deve abbassare queste tutele. Anche negli USA, alcune lobbies appaiono preoccupate per problemi analoghi. La questione quindi relativa alla riduzione delle barriere non tariffarie non riguarda l’eliminazione di queste misure, ma piuttosto la loro armonizzazione tra i paesi coinvolti. Il costo aggiuntivo per le imprese nell’accedere a un mercato estero regolamentato è dato soprattutto dalla differenza nelle regole e nelle procedure. Questo purtroppo non semplifica le trattative, perché come procedere verso un’armonizzazione accettata da entrambe le parti non è assolutamente chiaro. La posta in gioco però è molto alta, non solo per le potenziali ricadute commerciali del raggiungimento di un accordo in queste materie che faciliterebbe gli scambi. Se EU e USA riuscissero a creare una convergenza sulle regolamentazioni adottate e sul riconoscimento degli standards, questo potrebbe creare un precedente di notevole importanza anche per futuri accordi internazionali, e aprire la strada a una nuova generazione di negoziazioni tra paesi anche a livello multilaterale.

Per l’EU, la complessità negoziale deriva anche dalla sua stessa struttura. L’EU ha competenza esclusiva sulla politica commerciale dei suoi membri, ma non sempre all’interno dell’EU è facile raggiungere la convergenza sulle decisioni di politica commerciale, che vanno approvate dalla maggioranza. Ciò deriva dal fatto che gli interessi dei vari paesi possono essere diversi, con preoccupazioni specifiche su alcuni ambiti da tutelare. Questi problemi sono già emersi nell’ambito delle trattative TTIP, per esempio con la Francia, che ha chiesto di escludere dalle trattative alcuni prodotti culturali, o con la centralità posta dall’Italia sul riconoscimento dell’identificazione geografica di provenienza dei prodotti alimentari. Per via delle differenze esistenti nelle strutture produttive dell’EU, ci si aspettano anche ricadute differenziate tra i vari paesi in termini di potenziamento dei loro scambi, qualsiasi sia l’accordo eventualmente raggiunto. Anche in vista di ciò i paesi EU hanno posizioni negoziali non perfettamente allineate.

Vi è dunque ancora una notevole incertezza sui possibili contenuti dell’accordo TTIP, e anche sul suo effettivo raggiungimento in tempi ragionevoli. Nonostante ciò, gli studi che sono stati fatti nel’ultimo anno per stimare gli effetti dell’accordo sono unanimi nel mostrare effetti positivi sia in termini di aumento degli scambi tra le due aree, sia in termini di crescita dell’attività economica e dei redditi. E questo sia per i paesi EU che per gli USA (e, questione non secondaria, senza danni per gli altri paesi fuori dall’accordo). Gli studi fatti sottolineano anche come l’entità dei benefici dipenda in modo cruciale dal livello di liberalizzazione raggiunto, e come la semplice eliminazione delle tariffe produca effetti positivi, ma limitati. La parte più significativa del beneficio verrebbe invece dall’eliminazione delle barriere non tariffarie e frizionali.

di Lucia Tajoli

Approfondimento

«Tutti gli uomini sono creati uguali». Dalle parole con cui inizia la Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti discende la modernità politica, fondata innanzitutto sull’uguaglianza intesa come rifiuto del privilegio. Uguali e quindi tutti ugualmente liberi, liberi perché uguali gli uni agli altri. Non c’è nessuna necessaria opposizione tra il principio di uguaglianza e quello della libertà, perché senza uguaglianza la libertà si chiama privilegio. L’uguaglianza di tutti è l’essenza della democrazia dei moderni, tanto quanto l’uguaglianza tra i pochi era il principio su cui si reggeva la democrazia degli antichi. Se quella di Pericle implicava l’esclusione, quella di Jefferson postula l’inclusione. Il progressivo allargamento della base politica ed economica delle nostre società è passato attraverso l’uguaglianza. Quest’ultima ha consentito di costruire le due istituzioni che più di ogni altra hanno caratterizzato la modernità occidentale, fino a rappresentarne il canone e il paradigma: la democrazia politica di massa e l’economia di mercato fondata sui consumi di massa.

Nell’esperienza occidentale, democrazia e mercato si sono sostenuti e rafforzati a vicenda, non perché postulassero lo stesso principio o predicassero la medesima virtù, ma perché il mercato allevia e corregge i difetti e gli eccessi della democrazia, esattamente come la democrazia allevia e corregge i difetti e gli eccessi del mercato. L’alleanza tra queste due formidabili istituzioni si stabilì proprio all’epoca delle grandi rivoluzioni, quella americana e quella francese, quando la forza del mercato venne impiegata per svellere i privilegi delle società dell’‘antico regime’. L’uguaglianza che in premessa la democrazia postulava, e la cui immediata implicazione economica era quella di stabilire un campo di gioco libero da barriere artificiali in grado di ostacolare il dispiegarsi dell’azione economica, non era più sufficiente. Proprio perché associata al mercato, la democrazia doveva porsi anche il problema del preservare condizioni capaci di rendere l’uguaglianza qualcosa di diverso da un lontano e perduto momento originario. La premessa dell’uguaglianza doveva cioè essere completata dalla promessa dell’uguaglianza. La sostanza della promessa democratica dell’uguaglianza consisteva – e ancora consiste – nel fare sì che i vecchi privilegi, abbattuti grazie all’azione congiunta di democrazia e mercato, non venissero sostituiti da nuovi privilegi, questa volta costruiti proprio dall’azione economica mercatistica. La società dell’uguaglianza non avrebbe mai più dovuto cedere il passo al ritorno della società dei privilegi.

Da alcuni anni a questa parte sembra che sia andata perduta la consapevolezza che, privati ognuno del sostegno dell’altro, la democrazia e il mercato possono essere travolti dai loro stessi difetti, non più alleviati dalla reciproca interazione. Si dimentica che la combinazione tra democrazia di massa e mercato di massa ha rappresentato la possibilità offerta a milioni e milioni di cittadini occidentali di uscire da una miseria plurisecolare, di nutrire finalmente una speranza di riscatto individuale anche dal punto di vista materiale e di sperimentare concretamente che l’abolizione dei privilegi, contro i quali si erano scagliate le rivoluzioni borghesi, era una promessa che riguardava anche loro, gli appartenenti alle classi più umili. Si era uguali non perché si potessero consumare le stesse cose nelle stesse quantità, ma perché nessun oggetto di consumo – materiale ma anche culturale – era più appannaggio esclusivo di un ceto o di una classe.

L’associazione di democrazia di massa e consumi di massa ha portato allo sviluppo di quella middle class democracy, la democrazia dei ceti medi, che oggi appare sempre più pericolante. Fu una realizzazione innanzitutto americana, perché furono gli Stati Uniti del New Deal a vincere dapprima

la battaglia interna, volta a restaurare il patto originario stabilito nel 1776 e a esportare, dopo il 1945, questo modello verso un’Europa che nel frattempo aveva scelto di tentare il suicidio. L’azione di Roosevelt fu esplicitamente rivolta alla creazione di quella democrazia del ceto medio, fondata sulla possibilità concreta dell’esercizio esteso a tutti dei diritti civili e politici e sull’allargamento della base sociale dei consumi: cittadino ‘e’ consumatore, non cittadino ‘o’ consumatore. Oggi, le scelte di politica economica con cui cerchiamo di uscire da una crisi la cui durata sta ormai superando il lustro saranno decisive per determinare il modello di organizzazione politica che diverrà il nuovo canone occidentale per i decenni a venire.

I dati che ci parlano della continua flessione dei consumi, dell’erosione del ceto medio, della polarizzazione dei redditi e della crescita della disuguaglianza dovrebbero quindi inquietarci innanzitutto dal punto di vista politico. Se non ci sarà più ceto medio, allora non sarà possibile nessuna middle class democracy e una nuova società dei privilegi prenderà il posto della società degli uguali la cui bandiera è stata innalzata dalle rivoluzioni settecentesche.

di Vittorio Emanuele Parsi