Consumi e pratiche culturali nelle regioni italiane

Consumi e pratiche culturali nelle regioni italiane

Il consumo culturale come pratica sociale

Esaminare il consumo culturale in Italia, e in particolare nelle regioni italiane, dal secondo dopoguerra a oggi significa focalizzare lo sguardo su un insieme di pratiche, beni, luoghi la cui rilevanza strategica nella costruzione delle identità collettive e nella produzione della ricchezza, su scala sia nazionale sia regionale, è stata sistematicamente misconosciuta o sottovalutata dalla classe politica così come da buona parte degli intellettuali, inclusi gli stati maggiori della ricerca storica e di quella sociologica. Si tratta di un universo su cui in realtà non mancano certo dati e informazioni (sin troppe), ma abbondano anche le distorsioni, le facili letture, gli aneddoti, i pregiudizi, le opinioni personali spacciate per certezze. Si pensi al mito dell’italiano totalmente assorbito nel suo tempo libero dalla televisione e dalla radio, mito che ha preso forma negli anni Cinquanta grazie alla stampa e alla stessa RAI (Radio Audizioni Italia), e che ha continuato a segnare il dibattito sulla cultura nazionale nonostante l’evidenza empirica dicesse poi altro (Mannucci 1962). O all’opinione, largamente diffusa nei primi anni del nuovo millennio, secondo cui i consumi culturali erano significativamente aumentati nel corso degli ultimi due decenni del Novecento, grazie soprattutto alla frequentazione di musei (Pasquali 2002).

Il confronto con le evidenze empiriche è del resto in questo campo particolarmente arduo, e non solo per mancanza di solide ricerche. Da un lato, quello dei ‘consumi culturali’ è un campo estremamente frastagliato e dai confini instabili (e perciò incerti). Dall’altro, è la stessa qualità dell’evidenza empirica disponibile a favorire la costruzione di stereotipi e la circolazione di immagini distorte. Le informazioni sui consumi culturali abbondano, ma raramente si precisano le condizioni del loro utilizzo in sede di analisi. Le fonti sono numerose e non sempre congruenti; le stesse fonti sono poi mutevoli nel tempo, nel senso che sono cambiati negli anni i criteri di aggregazione e le categorie attraverso cui si tenta di ‘misurare’ qualcosa – la cultura appunto – che per sua natura non si presta a facili misurazioni: che esisterebbe anzi, secondo il filosofo Theodor W. Adorno (1903-1969), precisamente in quanto si sottrae alla misurazione, cioè alla sua oggettivazione e reificazione.

Per quanto evanescente e per così dire etereo, luogo per antonomasia dello spirito, il mondo della cultura può tuttavia essere osservato e almeno in parte misurato. Certo non tutto della cultura può sottomettersi allo sguardo oggettivante del sociologo o dell’economista, e perde necessariamente qualcosa di essenziale chi parla di cultura riducendola a un oggetto di fruizione o di consumo, o a una categoria di spesa. Ma anche queste sono dimensioni o aspetti della pur complessa fenomenologia culturale, tanto più importanti in quanto ormai parti integranti del discorso contemporaneo sulla cultura ovvero sulle sue funzioni e i suoi impieghi, sia quelli pubblici sia quelli privati. Non è quindi negandoli che si rende un servizio alla cultura, ma prendendoli semmai in seria considerazione, e sottoponendo a vaglio critico le informazioni che comunque esistono e circolano.

Cominciamo quindi con il fare un po’ di ordine. Il campo dei consumi culturali include un insieme di pratiche e beni non solo eterogenei ma anche particolarmente complessi come leggere (libri o quotidiani) e ascoltare musica (a casa o a un concerto), andare al cinema e guardare programmi alla televisione sino a navigare nel web. Ma cosa vuol dire ‘leggere’? Cosa facciamo quando leggiamo? Che tipo di competenze sono messe all’opera nell’atto della lettura? E come si producono emozioni positive a partire da una pratica che impone disciplina e concentrazione, oltre che una serie di posture corporee non sempre naturali? Leggere quotidiani è come leggere libri, e leggere libri di narrativa è come leggere articoli scientifici? E cosa è un libro? In cosa consiste l’ascolto musicale? Come cambia l’ascolto a seconda del mezzo con cui ascoltiamo musica, e del luogo? Che tipo di competenze implica l’ascolto? Come si costruiscono queste competenze, e come si coltivano? Come si guarda la televisione? Con quali livelli di attenzione? Come interpretiamo ciò che vediamo? Guardare un programma di quiz è come guardare un film? Posto che la televisione è un oggetto tecnologico, come ci si rapporta a esso, e quali usi si possono fare di questo oggetto, al di là dei contenuti che la televisione trasmette? Ecco alcune delle molte domande che la riflessione sul ‘consumo culturale’ sollecita e a cui non è agevole dare risposte soddisfacenti in assenza di ricerche basate su osservazioni affidabili dei comportamenti di consumo.

Ma se cultura è un «insieme complesso» (secondo la classica definizione antropologica che risale all’etnologo vittoriano Edward Burnett Tylor), e se consumare è tutt’altro che una pratica elementare e meccanica, ne può solo derivare che i consumi culturali sono tutto tranne che un insieme omogeneo di pratiche e oggetti (o beni) facili da decifrare e analizzare nella loro fisionomia, nella loro logica, nella loro struttura e nella loro dinamica. Anche per questo, gli studi sui consumi culturali tendono a risolversi per lo più nel «computo empirico dei gusti e delle opinioni del pubblico» (Canclini 1998, p. 100), ovvero nella misurazione statistica dei livelli aggregati di esposizione o partecipazione individuale a questa o quella istituzione culturale (il teatro, la biblioteca, la sala da concerto) o a uno dei possibili media (il cinema, la televisione, la radio, il web, il libro). Gli studi più recenti parlano di pratiche, di modi cioè consolidati e situati di utilizzo di beni e servizi culturali, ponendo così in questione almeno due assunti a lungo dati per scontati nella riflessione teorica e nello stesso dibattito pubblico: la passività della fruizione e la sua individualità. In quanto modi di fare situati e contestuali, le pratiche si aprono all’uso creativo di ciò che pure viene precostituito e prefabbricato e come tale offerto – sia esso una soap opera, una canzone registrata o un romanzo d’avanguardia.

Il consumo culturale è una forma di produzione; ossia produzione di significati per mezzo di segni iscritti o depositati in prodotti culturali (artistici, di intrattenimento). Il confine tra consumo e produzione culturale si offusca: il consumo culturale è in effetti autoproduzione di cultura da parte dei suoi stessi attori, ovvero utenti, utilizzatori, fruitori (Peterson 2000). In quanto pratiche sociali, i consumi culturali non avvengono mai a livello del singolo individuo, ma in contesti o reti di più ampie relazioni sociali. Andare a un concerto implica partecipare a un evento collettivo, come andare al cinema. Anche la lettura in solitudine di un libro non è mai davvero così solitaria, implicando un tessuto di relazioni e di vita sociale che il lettore porta con sé nell’atto pur individuale della lettura. E soprattutto, leggere è una pratica sociale, che abbiamo appreso e coltiviamo insieme ad altri, che ci è stata trasmessa da qualcuno e che noi stessi trasmettiamo ad altri, anche solo con il nostro esempio, che abbiamo imparato a gestire adattandoci a un mondo di pratiche e oggetti (il libro stesso in quanto strumento culturale) che travalica i nostri confini corporei e la nostra biografia.

La ricerca socioantropologica ha negli ultimi decenni dimostrato e documentato (con i mezzi che le sono propri), ma anche precisato, ciò che la filosofia, la pedagogia e la letteratura hanno da tempo intravisto o suggerito, e cioè che i consumi – in particolare, ma non solo, quelli culturali – operano sia come dispositivi di espressione e costruzione del sé, e quindi delle identità, sia come mezzi rituali di classificazione e distinzione sociale (Sassatelli 2007). Dimmi cosa leggi (o cosa guardi, o cosa ascolti, anche cosa mangi) e ti dirò chi sei – e dicendotelo ti posiziono però anche nella gerarchia del gusto e della competenza culturale, nel sistema degli status che organizzano e strutturano ogni cosmo sociale secondo scale di valori e livelli di qualità. Il consumo culturale (il consumo di beni e servizi ad alto contenuto simbolico) è, non a caso, un potente – o ritenuto tale – strumento e criterio di classificazione e gerarchizzazione sociale.

Riassumendo: consumo culturale è consumo/fruizione/utilizzo di beni complessi, insieme simbolici e materiali, oggetti cioè che oltre a essere incorporati in qualche supporto incorporano e veicolano significati e che per questa loro proprietà sono tipicamente ‘consumati’, ovvero fruiti e utilizzati. In quanto beni simbolici, essi hanno la caratteristica di significare, e sono i loro significati a essere ricercati da chi li consuma. Significati che solo in piccola parte possono ritenersi iscritti nei beni stessi, rimandando piuttosto alla capacità che hanno i loro utilizzatori di attribuire a essi contenuti anche al di là delle intenzioni dei loro produttori. I processi di consumo sono in fondo processi di costruzione del significato tramite pratiche che sono anch’esse significanti – per i soggetti come per i loro osservatori. Leggere un libro è una pratica significante (che dice qualcosa su chi sta leggendo) anche indipendentemente dai possibili significati, essi stessi molteplici, che possono attribuirsi o associarsi a un particolare libro in quanto testo o discorso. Ma i beni culturali hanno anche una forma, un design, un’oggettualità, spesso una tecnologia, che non è priva di valore per chi li consuma, e che anzi contribuisce alla costruzione finale dell’oggetto culturale (Magaudda 2012). Questa materialità del consumo culturale sussiste anche nel caso di spettacoli: non ci sarebbero concerti senza la mediazione molto materiale di strumenti musicali, apparecchi di amplificazione, luci, attrezzature varie, spazi specificamente dedicati o utilizzati per l’occasione. Consumare musica dal vivo, per proseguire con l’esempio, implica non solo l’impiego di competenze di decodifica di valori estetici, ma anche pratiche molto materiali di appropriazione e condivisione dello spazio, nonché pratiche sensoriali di riconoscimento visivo oltre che uditivo di strumenti e strumentisti, anch’essi variamente localizzati.

Con queste premesse, ci accingiamo in questo capitolo a costruire un quadro, necessariamente selettivo, della struttura e della dinamica del consumo di beni e servizi culturali nell’Italia contemporanea, a partire dai primi anni Cinquanta del secolo scorso sino a oggi, a metà del secondo decennio del Duemila. La dimensione territoriale sarà strategica, ma non unica. Ci interessa vedere come si è trasformato nel corso del tempo l’atteggiamento degli italiani nei confronti della cultura ovvero di una serie di pratiche e beni che sono comunemente classificati (nelle società occidentali, industrializzate e moderne ovvero postmoderne) come ‘culturali’. Per economia di spazio, abbiamo selezionato sette principali sfere del consumo culturale: la fruizione di programmi televisivi e radiofonici, l’ascolto di musica, il teatro, la lettura in particolare di libri, la visita a musei e mostre, e l’uso di Internet. Questi domini o sfere non esauriscono il campo del consumo culturale, ma ne rappresentano senz’altro una porzione strategica e quantitativamente importante.

Per cogliere le logiche di cambiamento, anche territoriale, sarà necessario scorporare i dati aggregati in modo da identificare variazioni significative tra categorie e gruppi sociali. Se c’è un risultato ormai acquisito della ricerca sociologica sui consumi, questo è l’aver messo in luce (cercando di individuarne i meccanismi generativi) le forti disparità che segnano queste pratiche nello spazio, da un lato, e nella traiettoria biografica, dall’altro. Ciò non significa solo che a diverse categorie di reddito, di istruzione, di età e di genere corrispondono tendenze e stili e anche oggetti di consumo diversi. È che queste stesse categorie si costituiscono, acquisiscono forza e identità attraverso processi di consumo, attraverso pratiche di utilizzo e appropriazione di beni e servizi diversificati (Sassatelli 2007). Nelle pagine che seguono saremo spesso obbligati a restare in superficie, a non entrare nella ‘scatola nera’ dei significati, a darli per noti o irrilevanti. I nostri dati non consentono di dipanare i fili delle reti di significato che intorno al consumo di oggetti culturali si tessono e si intrecciano, talvolta si lacerano, qualche altra volta si spezzano per far posto a nuovi fili, a nuove trame. Non era questo in ogni caso l’obiettivo della nostra analisi.

Spendere in cultura

Informazioni utili per misurare le dimensioni, nel tempo e nello spazio, dei consumi culturali nel nostro Paese sono offerte dalle stime della contabilità nazionale, che contemplano tra gli altri i consumi di carattere ricreativo e culturale, ovvero la spesa per ricreazione, spettacoli, istruzione e beni e servizi culturali vari, anche se la composizione del paniere di spesa cambia in realtà nel corso del tempo, rendendo difficile il confronto e approssimativa comunque l’informazione. Questa fonte consente di estendere lo sguardo indietro sino all’immediato secondo dopoguerra, pur con un importante limite: il cambiamento sostanziale nel metodo di calcolo e di rilevazione attuato nei sistemi di contabilità nazionale nei primi anni Settanta impone di spezzare in due serie distinte ciò che idealmente sarebbe un unico trend. A emergere chiaramente dalla figura 1 è un dato ampiamente trattato dalla storiografia contemporanea, e cioè il declino della quota della spesa per consumi alimentari (consumi di base) sul totale dei consumi, che le famiglie italiane hanno esperito a partire dai primi anni Sessanta in coincidenza con il cosiddetto miracolo economico. Il trend è negativo, quindi in riduzione, anche per l’altra categoria di spesa basilare, quella per l’abitazione. Di fronte però a una crescita seppur ridotta delle spese per trasporti e per la salute, quella per i consumi culturali e ricreativi resta sostanzialmente costante, aggirandosi intorno al 6,5% e segnando addirittura un lieve calo nella seconda metà del decennio, entrato nella storia come il periodo della ‘rivoluzione culturale’ (Marwick 1998). Negli anni Settanta e Ottanta, la spesa delle famiglie per ricreazione, spettacolo e cultura tende ad aumentare seppure in modo irregolare, giungendo a superare il 7,5% della spesa totale alla fine degli anni Ottanta per poi diminuire però nei due decenni successivi, assestandosi intorno al 7%.

Non dobbiamo sovrastimare però il contenuto informativo di questi dati. Di fronte a una situazione apparentemente di stallo registrata dai dati della contabilità nazionale, abbiamo pur sempre l’ampia evidenza empirica (oggettiva e soggettiva) di un campo in fermento, segnato dalla comparsa di nuovi stili, di nuove domande e soprattutto di nuovi strumenti di intrattenimento e di partecipazione culturale, a cominciare dalla diffusione della televisione, per proseguire con il boom del mercato discografico che proprio negli anni Sessanta conosce la sua età d’oro, con la diffusione del microsolco e dei juke-box.

È questo in effetti il periodo storico in cui la stessa nozione di cultura viene sottoposta a una complessa e non indolore operazione di riconfigurazione dei suoi contenuti e valori, ovvero di ridefinizione semantica che rende sempre più incerti i confini tradizionali che distinguevano chiaramente solo pochi anni prima le pratiche e le opere cosiddette serie o colte – quelle da tempo entrate nel canone – da quelle minori dello svago e della ricreazione. Cultura (alta) e costume – categoria molto usata in quegli anni in Italia per intendere ciò che nel mondo anglosassone veniva indicato come popular culture – prendono a compenetrarsi, lentamente si integrano in una nuova cultura pubblica, che agli ‘apocalittici’ fa gridare alla fine della cultura e al ritorno della barbarie. Un dibattito, questo, di cui resta testimonianza, sopravvissuta alla polvere e all’oblio che ha segnato la vicenda di altri testi (a questo assimilabili per intento se non per intelligenza), il celebre Apocalittici e integrati, pubblicato nel 1964 da Umberto Eco, allora giovane professore di estetica nonché attivissimo organizzatore e critico culturale.

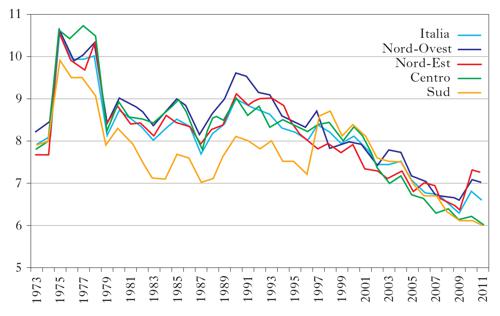

Parzialmente diverso il quadro che emerge dalla seconda fonte ufficiale disponibile in Italia sui bilanci familiari, e cioè l’indagine sui consumi delle famiglie condotta dall’ISTAT. Nel 1973, primo anno per cui il dato inizia a essere disponibile in modo continuo e sistematico, la spesa media per consumi di tipo culturale in senso ampio (quindi non solo spettacoli, ma anche istruzione e servizi ricreativi vari) era pari al 7,9% della spesa per generi non alimentari, attestandosi al sesto posto nella classificazione dei tipi di spesa previsti dall’ISTAT, e in particolare ben dopo la spesa per abitazione (20%), abbigliamento e calzature (17%), arredamenti, elettrodomestici e servizi per la casa (12,5%) e il generico ‘altri beni e servizi’, ma prima della spesa per tabacco e per combustibile. L’impennata che si registra nella seconda metà degli anni Settanta è di breve durata e prelude a un andamento segnato da forti irregolarità e comunque tendenzialmente declinante. Diciassette anni dopo, nel 2000, l’incidenza della spesa per cultura sul totale delle spese non alimentari resta sostanzialmente invariata (8,1%), così come la graduatoria (spese per la cultura sempre al sesto posto). Nel 2011 la spesa media per istruzione, tempo libero e cultura incide meno che agli inizi degli anni Settanta (6,6%, quindi -1,3%) ma la graduatoria è cambiata: la cultura è al quarto posto, a pari merito con l’abbigliamento, e segue nell’ordine la spesa per abitazione (sempre la voce più alta, giunta ormai al 35%), trasporti e comunicazioni, e il generico ‘altri beni e servizi’. Come mostra la figura 2, la curva non evidenzia significativi scarti in termini di differenze territoriali, con l’eccezione del Sud, tipicamente sotto la media nazionale sino alla seconda metà degli anni Novanta (con l’avvertenza peraltro che i dati relativi agli anni 1997-2011 non sono direttamente confrontabili con quelli degli anni precedenti, a seguito della profonda modifica del disegno e degli strumenti di indagine).

A giudicare da questi dati, l’Italia ha seguito dunque solo in parte il trend registrato in Europa e in genere nelle società occidentali nella seconda metà del Novecento: una crescita consistente delle spese per consumi culturali dagli anni Sessanta e un’accelerazione proprio negli anni Ottanta e Novanta. Come altrove, in Italia si è avuta una crescita dell’incidenza delle spese per la cultura dall’anno 1960. Il trend è stato positivo e crescente, seppure di poco, per tutti gli anni Settanta, per tornare però lentamente nel corso dei tre decenni successivi ai valori degli anni Sessanta. Se l’incidenza rispetto alla spesa complessiva è andata seppur di poco crescendo (in concomitanza con un declino irreversibile della spesa per alimenti), quella sul totale delle spese per generi non alimentari è andata invece significativamente declinando a partire dai primi anni Novanta. In sostanza, per la cultura si spende oggi comparativamente più di quello che si spendeva venti-trent’anni anni fa, ma in proporzione progressivamente calante rispetto ad altri consumi come quelli culturali non finalizzati all’alimentazione. Il quadro come al solito si presenta però meno monolitico di quanto queste cifre, riferite alla media nazionale o a macro-aggregati territoriali, lasciano intendere.

La differenziazione regionale della spesa familiare per consumi culturali persiste nel tempo, riproducendo la tradizionale dicotomia tra Centro-Nord (sopra la media nazionale, a esclusione di Valle d’Aosta, Umbria e Lazio) e Sud (tutte le regioni sotto la media). Vale la pena osservare la posizione eccentrica della Provincia autonoma di Bolzano, notoriamente in testa, come vedremo anche in seguito, nelle classifiche di partecipazione culturale: segno evidente del limitato valore informativo degli indicatori di spesa.

Per quanto indicativi di tendenze reali, questi dati economici, e i relativi indicatori, vanno infatti trattati e interpretati con molta cautela. Almeno due osservazioni sono qui opportune. La prima si riferisce al raggio d’azione degli indicatori di spesa, che fanno evidentemente riferimento a pratiche di consumo che presuppongono l’esistenza di mercati formalizzati e quindi di processi di ‘mercificazione’ dei beni e servizi culturali. Ma sappiamo bene che ci sono forme e modi del consumo culturale che prescindono dal mercato, per scelta (ideologica) o per mancanza di opportunità. C’è tutto un universo di produzioni di beni e servizi culturali che seguono la logica del dono o quella della redistribuzione dal centro (in altre parole, sono finanziate dallo Stato, o dal ‘pubblico’): questo universo sfugge completamente, per definizione, alla presa degli indicatori economici di spesa. Seconda avvertenza: la spesa, anche nel caso di oggetti e servizi che sono sul mercato, dice qualcosa ma non esaurisce certo ciò che vorremmo sapere sulle pratiche concrete di individui e gruppi nelle diverse sfere o campi in cui la cultura si dà, e sulle loro trasformazioni. Per conoscere queste occorrono altri dati, altre fonti, ed è a esse che faremo riferimento nei prossimi paragrafi.

Struttura e dinamiche del consumo culturale dal dopoguerra a oggi

La vicenda del consumo culturale in Italia nel secondo dopoguerra riflette una serie di complesse e variegate trasformazioni che hanno investito il Paese nell’arco di questi decenni cruciali per la sua modernizzazione. Queste trasformazioni sono il risultato di differenti fattori, che riguardano sia i mutamenti della struttura sociale, sia l’ampliamento della popolazione con un livello medio-alto di istruzione, sia ovviamente la profonda evoluzione del panorama dei media e dei formati culturali disponibili. Come vedremo, le dinamiche del consumo culturale italiano sono legate non solo all’evoluzione del rapporto tra gli italiani, la cultura e le istituzioni culturali sia private sia pubbliche, ma anche alle trasformazioni che riguardano il rapporto tra tempo di lavoro e tempo libero, le forme di socialità e perfino le routine della vita familiare. Come si vedrà, la dinamica del consumo culturale rappresenta anche una particolare prospettiva per leggere non solo la diversificazione regionale della società italiana, ma anche il modo in cui queste differenze si sono accentuate o ridotte nei decenni che seguirono la nascita della Repubblica.

In questo paragrafo ricostruiamo in termini generali, attraverso i principali dati strutturali disponibili, le dinamiche e tendenze di lungo periodo relative a quattro specifiche forme di consumo culturale: la lettura di libri, la fruizione di spettacoli dal vivo e in particolare teatro e concerti, il cinema, la TV. Se certamente queste forme non esauriscono l’ampio spettro di offerta e consumo culturale di cui gli italiani hanno potuto disporre dal dopoguerra a oggi, esse ci permettono, anche in base alla comparabilità dei dati che le riguardano, di tratteggiare un primo quadro complessivo e strutturale dell’evoluzione del rapporto tra gli italiani e il consumo di oggetti o prodotti culturali.

Il consumo di cultura per antonomasia: il possesso e la lettura di libri

La lettura, e in particolare la lettura di libri, costituisce una delle forme di consumo culturale ritenute più importanti e maggiormente in grado di rendere conto del livello culturale di un Paese. L’enfasi sull’importanza della lettura, insieme ai frequenti allarmi rispetto alla scarsa propensione a leggere della popolazione italiana, si è accompagnata, nel corso del Novecento, prima alla necessità di portare a compimento il processo di alfabetizzazione della popolazione della penisola e in una seconda fase al completamento dell’unificazione linguistica della nazione, processo che tuttavia si compirà soprattutto attraverso la diffusione della cultura televisiva. Se agli albori dell’Unità d’Italia, nel 1881, gli analfabeti rappresentavano il 67% della popolazione, agli inizi degli anni Venti del Novecento tale quota si era pressoché dimezzata, pur ammontando ancora a più di un terzo degli italiani, mentre nel 1950 era scesa al 13%, pari a circa un italiano su otto, con forti disparità regionali che rendevano l’analfabetismo una questione ancora pressante in alcune zone del Paese, specialmente nel Sud (De Mauro 1963).

Questa traiettoria di lungo periodo dell’alfabetizzazione non è ovviamente ininfluente rispetto alla diffusione della lettura e al possesso di libri nel periodo qui considerato. Come hanno notato gli storici inglesi David Forgacs e Stephen Gundle (2007; trad. it. 2007, p. 65), ancora negli anni Cinquanta l’Italia scontava un forte ritardo rispetto ad altri Paesi europei in fatto di lettura anche se, a dispetto di una scarsa diffusione dei libri tradizionali, era assai elevata la circolazione di letture di ‘serie B’ come i fumetti, le riviste illustrate e i fotoromanzi – in particolare «Grand Hotel», lanciato nel 1946, che agli inizi degli anni Cinquanta vendeva più di un milione di copie (Bravo 2003). E tuttavia, ancora a metà degli anni Sessanta solo una famiglia su tre possedeva in casa almeno un libro e solo il 16,6% della popolazione di età superiore agli 11 anni aveva letto almeno un libro (non scolastico o comunque non legato al lavoro) nel corso dell’anno precedente (tab. 1).

È in questo contesto che, a partire dagli anni Sessanta, il rapporto tra gli italiani e i libri segna una netta trasformazione anche in conseguenza dell’avvicendarsi delle nuove generazioni, che si erano scolarizzate nel periodo postbellico. Peraltro, anche le trasformazioni editoriali hanno un loro effetto: nel 1955 inizia le pubblicazioni la collana Universale economica di Feltrinelli, mentre la collana degli Oscar Mondadori esordisce nel 1965 – con la prima edizione di Addio alle armi di Ernest Hemingway, record di vendite con 60.000 copie andate esaurite il primo giorno (Cadioli 1981, pp. 111-17) – aprendo inoltre definitivamente le porte della distribuzione dei libri di narrativa in edicola. È anche grazie a questa nuova forma di distribuzione che il possesso e la lettura di libri iniziano a prendere rapidamente piede nelle abitudini e nelle case italiane. Nel 1973 gli italiani che leggono sono già il 25%, per passare al 38,1% a metà degli anni Novanta, diventando nel 2010 il 46,6%, ovvero quasi un italiano su due.

Ancora più sorprendente è osservare come, nel medesimo periodo, si trasformi anche la presenza dell’oggetto libro nelle case italiane. Se nel 1965 le famiglie che dichiaravano di possedere in casa almeno un libro erano il 35,6%, meno di dieci anni dopo, nel 1973, la loro quota era salita al 57,4%, per arrivare a circa il 74% alla fine degli anni Ottanta e stabilizzarsi intorno al 90% negli anni più recenti. Altrettanto significativa appare la crescita della disponibilità di libri entro le mura domestiche. Agli inizi degli anni Sessanta, infatti, le famiglie che possedevano in casa più di 100 volumi rappresentavano una vera e propria rarità: solo una su 25 (il 4%). Con il passare degli anni, la quota di famiglie con alto capitale librario stenta a crescere, diventando il 6,2% nel 1973 e il 14% nel 1987, per finalmente assestarsi, a partire dagli anni Novanta, attorno al 25%, pari a una famiglia su quattro. In breve, nell’arco di circa mezzo secolo i libri sono passati da essere un oggetto raro a divenire una presenza diffusa, e non di rado abbondante, nelle case delle famiglie italiane.

Certamente, lettura e possesso di libri non si distribuiscono in modo omogeneo sul territorio nazionale e per certi versi è possibile sostenere che, più di altre forme di consumo culturale, i tassi di diffusione dei libri riflettano in modo diretto disparità economiche e sociali di lungo periodo, sia nelle differenze di partenza nel periodo considerato, sia rispetto alle dinamiche di incremento. Se le disomogeneità in fatto di possesso di libri tra regioni del Nord e quelle del Sud erano assai evidenti negli anni Sessanta (42% nel Nord-Ovest contro 24,4% nel Sud), esse sono rimaste assai marcate e si sono solo parzialmente affievolite nei decenni successivi (rispettivamente 92% e 84,2%).

Le differenze regionali risultano ancora più evidenti quando dal possesso di libri si passi a considerare la percentuale di lettori effettivi. Nell’arco degli ultimi vent’anni, la quota di italiani che hanno letto almeno un libro per svago è andata costantemente aumentando in tutte le regioni, passando dal 38,1% nel 1993 al 46% nel 2012. Tuttavia, è indubbio che si legge molto di più nelle regioni del Nord del Paese, che fanno registrare tassi di lettori costantemente superiori al 50% (con un picco in Trentino-Alto Adige), mentre tutte le regioni del Sud e insulari (con la parziale eccezione della Sardegna) difficilmente superano la soglia di un lettore ogni tre residenti.

In sintesi, nel consumo di libri e nel rapporto con la lettura, a partire dal dopoguerra si è verificata quella che possiamo a ragione considerare una vera e propria rivoluzione in termini quantitativi e di diffusione. Pur tuttavia, il consumo di libri riflette ancora oggi profonde differenze tra il Nord e il Sud del Paese, sia per quanto riguarda la centralità del libro come bene culturale nella vita domestica, sia in relazione alla lettura di libri come pratica culturale abituale.

Peraltro, i tassi di incremento nel rapporto con i libri hanno iniziato a raffreddarsi già a partire dagli anni Novanta: mentre la quota di coloro che non possiedono nemmeno un libro a casa è ferma intorno al 10% da metà degli anni Novanta, gli ultimissimi anni – anche in seguito alla recente diffusione delle nuove tecnologie digitali personali – hanno fatto registrare lievi ma evidenti flessioni nella percentuale di lettori in molte regioni del Paese.

Il consumo di spettacoli dal vivo

Per proseguire nella costruzione di un quadro generale del consumo culturale nelle regioni italiane del dopoguerra, uno degli strumenti informativi più utili e ricchi è certamente l’archivio della SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori). Già in epoca fascista, nel 1936, la SIAE iniziò a raccogliere una dettagliata serie di dati relativi a molteplici forme culturali e di intrattenimento, mossa soprattutto dalla finalità di tutelare i diritti d’autore, in particolare in relazione ai concerti musicali dal vivo e agli spettacoli teatrali. Concentrandosi sui dati relativi ai biglietti venduti per spettacoli teatrali e musicali si costruisce un significativo quadro d’insieme dell’evoluzione del consumo culturale a partire dal dopoguerra. Certamente, i dati raccolti dalla SIAE non sono una fotografia neutra e trasparente delle attività culturali sul territorio nazionale; essi dipendono, infatti, anche da fattori che hanno apparentemente poco a che vedere con la produzione e il consumo culturale, come per es. l’efficienza degli organi regionali della Società, e non comprendono, inoltre, una serie di attività culturali non assoggettate al pagamento dei diritti (e vi è peraltro anche da aggiungere che criteri, settori e regolamenti per la registrazione degli eventi sono mutati nel tempo). Nonostante queste avvertenze, come adesso vedremo, elaborazioni basate su questi dati permettono di tracciare un quadro storico d’insieme tutt’altro che approssimativo rispetto al consumo culturale in Italia.

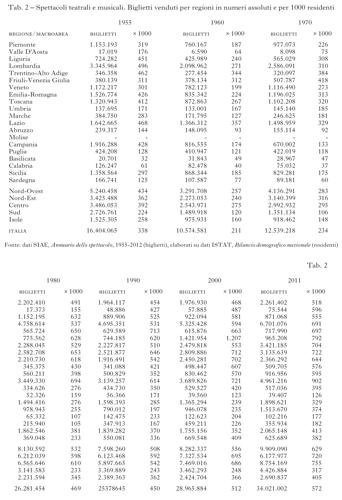

Partendo dalla metà degli anni Cinquanta possiamo notare almeno due fenomeni particolarmente interessanti. In primo luogo, il periodo postbellico costituisce, per gli spettacoli di intrattenimento dal vivo, la coda di un’epoca di notevole successo, che aveva raggiunto il proprio apice nel corso degli anni Trenta e che, anche in relazione alla successiva concorrenza del cinema, aveva iniziato a diminuire dopo la guerra. Se nel 1937, per es., il totale dei biglietti venduti per spettacoli teatrali e musicali superava i 21 milioni, nella prima metà degli anni Cinquanta questa cifra, pur leggermente diminuita, continuava ad assestarsi tra i 16 e i 19 milioni di biglietti, un volume assai superiore a quello registrato nei due decenni successivi. Nel 1955 si vendevano infatti 16,6 milioni di biglietti per spettacoli teatrali e musicali, con una media di 338 biglietti ogni 1000 residenti; era questa una quota nettamente superiore ai 211 biglietti per 1000 residenti venduti nel 1965, ma anche ai 234 su 1000 ‘staccati’ nel 1970. Si deve attendere almeno la metà degli anni Settanta perché la frequentazione di teatri e concerti torni ai livelli degli anni Cinquanta, per poi continuare a crescere negli anni successivi (tab. 2).

La notevole diffusione del consumo di spettacoli musicali e teatrali negli anni Cinquanta è certamente lo specchio della natura profondamente popolare e socialmente trasversale delle attività concertistiche e soprattutto teatrali tra gli anni Trenta e il periodo bellico (Forgacs, Gundle 2007). Il declino della fruizione di spettacoli dal vivo, durato fino almeno agli anni Settanta, coincide con il coevo successo di cinema e televisione, come vedremo meglio più avanti, e segna il passaggio di questo tipo di spettacoli da un forte radicamento popolare a una sua connotazione più elitaria. La crisi delle presenze a teatro degli anni Cinquanta, a seguito della diffusione dei nuovi mezzi di comunicazione ‘di massa’, è molto forte, soprattutto per i generi più ‘leggeri’, come il teatro di rivista, che vede più che dimezzarsi in un decennio il pubblico pagante. Come osservava un noto critico e organizzatore musicale di quegli anni, «le attività teatrali hanno resistito là dove era più marcata la componente culturale, mentre il mercato delle produzioni di svago cede inesorabilmente il passo alla maggiore efficienza industriale della concorrenza cinematografica e della comodità dello spettacolo televisivo» (Guazzotti 1966, p. 29). A tal riguardo, un caso assai emblematico di questa crisi è quello del teatro dialettale: mentre nel 1937 faceva registrare ben 2,9 milioni di biglietti venduti, quasi vent’anni dopo, nel 1955, raggiungeva a malapena i 600.000; anche il teatro di prosa, il genere più seguito, vedeva nello stesso periodo diminuire in modo drastico i suoi spettatori (paganti), scesi da 7,2 a 4,7 milioni (tab. 2).

Non diversamente dai decenni precedenti, il quadro del consumo di intrattenimenti dal vivo della metà degli anni Cinquanta evidenzia una netta differenziazione tra le varie aree regionali del Paese. La macroarea trainante in termini di frequentazione è il Nord-Ovest, ovvero l’area allora economicamente più dinamica che, grazie alla forte industrializzazione, nel secondo dopoguerra ha conosciuto un rilancio. Le restanti regioni del Nord e del Centro del Paese vantano comunque presenze relativamente alte, mentre quelle dell’Italia meridionale registrano cifre di scala differente: basti dire che nel 1955 in Calabria si ‘stacca’ circa un ottavo dei biglietti per eventi culturali (in rapporto alla popolazione) contabilizzati nelle regioni del Nord del Paese; in Basilicata questa proporzione si riduce ancor di più, giungendo a circa un quindicesimo.

A fronte di queste differenze iniziali, nel corso dei decenni successivi le distanze tra regioni più dinamiche del Nord e quelle culturalmente più depresse del Sud sono andate progressivamente riducendosi. Se rimane evidente e profondo lo scarto – che possiamo registrare tutt’oggi – tra Centro-Nord e Sud del Paese, le differenze più ampie vanno progressivamente smussandosi.

Per es., le regioni del Sud storicamente più deboli, come la Calabria e la Basilicata, già dagli anni Ottanta fanno registrare un evidente aumento di spettatori; pur non raggiungendo i livelli del Nord, tali regioni si sono con il tempo avvicinate a tassi di frequentazione simili, seppur ancora inferiori, a quelli di altre regioni storicamente più propense a queste forme di consumo culturale.

Mentre le differenze strutturali tra Sud e Centro-Nord rappresentano un fenomeno in un certo senso scontato e ben noto, più sottile è stato, invece, lo spostamento del ‘baricentro culturale’ del Paese, avvenuto prima dal Nord-Ovest verso le regioni più orientali del Settentrione, quindi verso le regioni del Centro. Se, infatti, negli anni Cinquanta l’area del Paese che faceva registrare la maggior quota di biglietti venduti era il Nord-Ovest, guidato in termini numerici assoluti dalla Lombardia, a partire dagli anni Settanta a primeggiare sono le cosiddette regioni rosse, con l’Emilia-Romagna e la Toscana in cima alla classifica, e ciò attesta il dissolversi delle differenze, inizialmente marcate, tra regioni del Nord e regioni del Centro.

Uno sguardo complessivo all’evoluzione della frequentazione di spettacoli teatrali e concerti musicali ci restituisce quindi il quadro di un Paese che, dal secondo dopoguerra, pur con nette differenze, che segnano negativamente in particolare le regioni del Sud – ma anche la distanza tra capoluoghi, grandi centri e comuni di provincia (cfr. il paragrafo finale Una dimensione trasversale: le differenze tra città e provincia) –, nel corso dei decenni è certamente riuscito a trasformare i propri modelli di offerta e consumo culturale, rendendoli più omogenei e meno squilibrati.

Il cinema: dal consumo di massa degli anni Cinquanta alla crisi

«Noi non avevamo un teatro degno del nome, nella nostra città. Il vecchio, costruito chissà quando da un’antica accademia, l’Accademia degli Industri, era ormai una cadente topaia, abitata da sorci, pipistrelli e gechi. Nessuna compagnia, se non di guitti o di ballerinacce, avrebbe mai accettato di recitarvi. Ma il cinema invece… Il cinema era lo stesso dappertutto. Cominciammo a far le cose sul serio» (Bianciardi 1957, 19744, p. 50). Non c’è forse miglior esempio dell’evoluzione del cinema per comprendere come media, culture e abitudini diffuse tra la popolazione italiana siano fortemente cambiate nel corso dei decenni successivi al secondo dopoguerra. Sono infatti questi gli anni in cui il cinema, inteso come pratica culturale che si materializza nella frequentazione di sale cinematografiche, dopo aver svolto il ruolo di protagonista tra le forme di intrattenimento di massa diventa solo una delle molteplici possibilità a disposizione del pubblico (Brunetta 1993).

L’evoluzione del consumo di cinema nelle sale è l’attività culturale di cui i dati proiettano un’immagine di costante e netto declino dal periodo del dopoguerra fino ai giorni nostri. Gli anni Cinquanta rappresentano infatti l’apice della frequentazione delle sale cinematografiche, che all’epoca facevano registrare numeri sorprendenti di biglietti venduti per l’osservatore odierno, in assoluto e ancor di più se rapportati alla popolazione. Nel 1955 si vendettero infatti più di 800 milioni di biglietti per circa 48 milioni di italiani: una situazione in cui, in media, ogni italiano entrava in una sala cinematografica sedici volte l’anno, quasi una volta e mezzo al mese. Fu certamente questa l’epoca d’oro della storia sociale del cinema, che non rappresentava solamente uno schermo su cui si proiettavano film, ma costituiva ancora uno dei principali luoghi di socialità e di partecipazione alla vita pubblica, soprattutto nelle città di provincia.

La centralità della sala cinematografica nella vita sociale di quegli anni è stata celebrata in alcuni celebri film italiani che alla fine degli anni Ottanta hanno raccontato il rapporto tra italiani e cinema con un senso di nostalgia dei tempi andati: si pensi a Nuovo cinema Paradiso (1988) di Giuseppe Tornatore, vincitore del premio Oscar come miglior film straniero, che mette in scena l’importanza di una sala cinematografica nella vita collettiva di un paesino della Sicilia della fine degli anni Quaranta, o a Splendor (1989) di Ettore Scola, incentrato sulla vita di un cinema in una cittadina della provincia laziale. Del resto, sono questi gli anni in cui le sale cinematografiche non propongono solamente film di fantasia, ma costituiscono anche, insieme alla radio, i principali veicoli di diffusione delle notizie, dell’attualità e del costume, grazie alla formula dei cinegiornali. Diffusisi in modo massiccio già nel periodo prebellico, con i noti filmati di propaganda di regime dell’Istituto Luce, nel dopoguerra questi formati vivono una nuova stagione, ottenendo peraltro un notevole successo, come nel caso della “Settimana INCOM”, avviato nel 1946 e trasmesso nelle sale fino al 1965.

Dalla fine degli anni Cinquanta la frequentazione delle sale cinematografiche prende a declinare in modo costante in tutto il Paese. Dagli 800 milioni di biglietti del 1955 si scende ai poco più di 500 milioni nel 1975, per assistere in breve a un vero e proprio tracollo del cinema quale principale forma di intrattenimento popolare. In appena cinque anni, tra il 1975 e il 1980, le entrate cinematografiche si dimezzano, arrivando a circa 240 milioni di biglietti venduti, e dopo altri cinque, nel 1985, si dimezzano un’altra volta, scendendo a 123 milioni, per toccare il minimo storico della frequentazione del cinema nel nostro Paese nel corso degli anni Novanta, quando si vendono appena 90 milioni di ingressi in sala, ovvero circa un biglietto e mezzo all’anno per ogni italiano di qualsiasi età. Oggi, nonostante la frequentazione delle sale cinematografiche abbia iniziato con il nuovo millennio ad aumentare timidamente, dopo mezzo secolo di costante declino (con circa 110 milioni di biglietti venduti nel 2011), non è esagerato dire che la maggior parte degli italiani non solo non frequenta più il cinema, ma probabilmente non vi mette piede nemmeno una volta all’anno.

Se il cinema ha smesso di rappresentare una forma di intrattenimento diffusa e trasversale è certamente anche a causa delle nuove tecnologie e forme di intrattenimento che hanno in modi differenti investito il cinema: in un primo tempo la televisione, poi il videoregistratore e più di recente la possibilità di scaricare, anche abusivamente, film dalla rete Internet.

Il consumo televisivo e le basi di una rivoluzione culturale

«“Credete sia utile la televisione?” “C’è da apprendere.” “Sì, ma non credo sempre. Quali sono i programmi più istruttivi?” “Tutti i programmi: Il Musichiere, Lascia o Raddoppia, film, lo sport.” “E cosa si impara a vedere il Musichiere?” “C’è il divertimento, una soddisfazione per la persona”». (De Rita 1964, p. 60).

La centralità della televisione come forma culturale nella storia recente italiana è stata oggetto di innumerevoli riflessioni. Certamente, l’importanza culturale e sociale della televisione non nasce con la diffusione delle TV private commerciali negli anni Ottanta, ma affonda le radici nelle trasmissioni televisive pubbliche degli albori, avviate nei primi anni Cinquanta. Solo pochi anni dopo l’inizio delle trasmissioni regolari, il 3 gennaio 1954, la televisione già inizia a svolgere un ruolo cruciale nella vita culturale e sociale degli italiani. I circa 24.000 abbonati privati – ovvero famiglie – coinvolti sperimentalmente agli inizi del 1954 diventano circa 70.000 alla fine del medesimo anno (cui vanno aggiunti circa 16.000 esercizi pubblici) e si moltiplicano esponenzialmente per divenire circa 2 milioni nel 1960. Raggiunta quota 11 milioni nel 1970, nel corso degli anni Ottanta raggiungono la soglia dei 15 milioni e nel 2011 toccano quasi la cifra di 17 milioni di abbonamenti TV ufficialmente registrati.

Nei suoi primi anni la televisione era invero assai poco nazionale. Agli inizi delle trasmissioni, il segnale dell’unico canale disponibile raggiungeva meno della metà del territorio italiano, lasciando scoperte soprattutto le regioni del Sud e le zone montane (Luci del teleschermo, 2004, p. 53). Nel 1960 al Nord il tasso di penetrazione della televisione in famiglia era circa il doppio rispetto alle regioni meridionali e insulari, anche se tale differenza è andata riducendosi progressivamente nel corso degli anni. Le indagini sulle pratiche culturali degli ultimi vent’anni ci mostrano anzi una penetrazione della televisione altissima tra le famiglie italiane, che arriva a circa il 95%, con lievissime differenze, che vedono però in questo caso il Centro-Sud in leggero vantaggio.

Il successo del nuovo mezzo di comunicazione è stato notevole e pressoché immediato. Nei suoi primi dieci anni la televisione registrò in Italia un tasso di adozione forse perfino maggiore di quello che si sarebbe avuto quarant’anni dopo con la diffusione di Internet: in un decennio gli abbonamenti TV passano infatti da meno di 100.000 a più di 5 milioni, per raddoppiare nei cinque anni successivi. La rapidissima diffusione della televisione fu anche conseguenza della convergenza tra domanda di intrattenimento e diffusione del benessere economico, che rendeva il televisore un bene di consumo sempre più ambito e accessibile al pari, soprattutto al Centro-Nord, di altri status symbols domestici, come la lavatrice, il frigorifero e l’automobile (Ginsborg 1989, p. 326).

Rispetto al sistema della produzione e del consumo culturale italiano degli anni Sessanta la televisione ebbe effetti dirompenti, come abbiamo accennato in relazione al declino in quel periodo degli spettacoli dal vivo e delle sale cinematografiche. È difficile individuare un altro mezzo di comunicazione che abbia rivestito un ruolo tanto importante nella vita culturale e sociale degli italiani, dal dopoguerra a oggi, un mezzo che abbia esercitato sulla stessa vita politica un’influenza altrettanto pervasiva e trasversale. Senza dubbio anche negli ultimi vent’anni la televisione ha rappresentato il più diffuso strumento per accedere a informazioni e intrattenimento; a partire dagli anni Novanta, la percentuale dei telespettatori si è sempre mantenuta a livelli estremamente alti, compresi tra il 93% e il 96% dell’intera popolazione italiana di età superiore ai 3 anni.

Al di la dei numeri, il portato principale della diffusione della televisione nell’Italia del dopoguerra è stato quello di aver molto rapidamente generato l’irruzione della modernità industriale fra tutte quelle fasce della popolazione italiana ancora saldamente ancorate a un orizzonte culturale di tipo contadino, in particolare nelle regioni del Sud e nelle zone montuose del Paese. Come ha documentato Lidia De Rita (1964) in uno studio sull’impatto della TV sulla vita rurale della Basilicata negli anni Sessanta, la televisione ebbe profonde ricadute emotive e psicologiche su un mondo culturalmente e socialmente ancora legato alle proprie origini rurali e locali. Agli albori della diffusione della televisione, scrisse acutamente il critico culturale Piero Dallamano, «la televisione, piaccia o non piaccia ai signori che ne detengono le chiavi e la vorrebbero stupida e addormentatrice, sta lentamente minando nelle campagne, sulle montagne e nelle isole, tutto un modo di vivere quieto e immobile da secoli» (Luci del teleschermo, 2004, p. 117).

Sin dal suo avvento negli anni Cinquanta, la televisione ha avuto conseguenze rilevanti sia sulla circolazione delle forme culturali sia sulla promozione di modelli inediti di consumo culturale. Il mandato educativo dei primi programmi della RAI si tradusse in strategie finalizzate alla diffusione di libri, spettacoli teatrali e film tra le masse – ovvero in gruppi sociali che altrimenti ne sarebbero stati esclusi. Fin dall’inizio delle trasmissioni, per es., la RAI offrì programmi dedicati ai libri e alla lettura, come “In libreria” (1954) e il successivo “Uomini e libri” (1955). La televisione fu anche cruciale per la diffusione di una cultura del consumo e di immaginari consumistici in una società, come quella italiana del dopoguerra, ancora fortemente segnata in senso tradizionale. “Carosello”, il noto programma che a partire dal 1957 (e fino al 1977) ospitava ogni sera le pubblicità commerciali diffondendole nell’ora di maggiore audience, divenne ben presto, intorno al 1960, il programma televisivo più seguito in assoluto alla televisione. Il momento della pubblicità televisiva scandiva in quegli anni un’abitudine diffusa e diventata mitica per molti bambini, quella di ‘andare a letto dopo il Carosello’. Se nell’arco degli ultimi trent’anni la TV come forma culturale ha subito notevoli trasformazioni di linguaggio, diventando un intreccio di codici e tendenze note come neotelevisione, per la centralità assunta nei processi politici ed elettorali, oltre che economici e ‘di mercato’, essa resta probabilmente la più diffusa e influente forma di consumo culturale, al di là di ogni pregiudizio estetico e stigmatizzazione intellettuale.

Generazioni e genere nel consumo di cultura

Per comprendere le trasformazioni di lungo periodo che hanno investito il rapporto tra gli italiani e i consumi culturali sono almeno due le dimensioni che, per differenti ragioni, meritano un particolare approfondimento. La prima riguarda la partecipazione culturale delle differenti fasce d’età e generazioni, che conosce notevoli cambiamenti nel corso del tempo. Partendo dal secondo dopoguerra e dagli anni immediatamente successivi, a segnare un decisivo cambiamento è stato il prepotente emergere della categoria dei ‘giovani’ quale bacino sempre più rilevante di fruizione culturale, con le conseguenze che questa innovazione ha prodotto in termini di stili, preferenze, gusti e tendenze. In un secondo e più recente periodo, che coincide di fatto con gli ultimi vent’anni, la mappa dei consumi culturali, viceversa, ha visto progressivamente crescere l’importanza e il peso delle fasce d’età meno propense alla partecipazione culturale, ovvero quella degli anziani e, più in generale, della popolazione pensionata.

La seconda dimensione è invece quella del genere, che si è tradotta in particolare in una crescita del coinvolgimento della popolazione femminile nei processi del consumo culturale. A partire dal dopoguerra, e in modo più marcato dagli anni Sessanta, per un verso le donne hanno iniziato a rivestire un sempre maggior peso quantitativo nei processi di consumo culturale, riducendo progressivamente, e in qualche caso volgendo a proprio vantaggio, le differenze rispetto alla controparte maschile, soprattutto in relazione alle forme di consumo culturale considerate più ‘legittime’ e ‘prestigiose’, come la lettura. Per un altro verso, si è comunque assistito con il tempo a un affievolirsi di quegli aspetti più marcati di relazione diretta tra appartenenza di genere e accesso a particolari forme culturali, per cui la partecipazione alla cultura appare sempre meno connotata in questo senso.

Generazioni, giovani e anziani di fronte alla cultura

Dal punto di vista generazionale, uno dei fenomeni che hanno segnato la dinamica dei consumi e delle pratiche culturali è stato senza dubbio l’identificazione (qualcuno direbbe addirittura l’invenzione) della categoria del ‘giovane’ quale attore cruciale delle trasformazioni sociali in atto. A partire soprattutto dagli anni Sessanta, infatti, non solo gli adolescenti sono divenuti la fascia d’età più rilevante per l’industria culturale e le sue politiche di mercato ma, da un altro punto di vista, la stessa identità giovanile delle nuove generazioni si è costruita, nei primi decenni postbellici, attraverso nuove pratiche e stili di consumo, in opposizione ai propri genitori e spesso proprio attorno a consumi prettamente culturali. Il migliore esempio di questa innovazione è probabilmente rappresentato dalla musica pop e rock, e in particolare dal successo, di costume ancor prima che discografico, ottenuto dalla band inglese dei Beatles tra il 1964 e il 1970, cioè in un arco temporale breve, nel quale però il rapporto tra l’identità delle nuove generazioni giovanili e il successo dei prodotti culturali dell’industria internazionale dell’intrattenimento assunse – sia quantitativamente sia dal punto di vista qualitativo – configurazioni del tutto inedite e produttive di effetti anche di lungo termine.

Nella società italiana in rapida trasformazione sotto le spinte del boom economico degli anni Sessanta i giovani iniziano per la prima volta ad acquisire il ruolo sociale di categoria autonoma, che si manifesta in quegli anni anche nella conquista di un protagonismo politico con i movimenti studenteschi del 1968 e successivamente del 1977. Il nesso tra giovani e consumi diviene in quel periodo cruciale per la centralità che il consumo di cultura assume nella costruzione di una nuova identità giovanile, che prende le distanze dalle tradizioni familiari. Ciò diventa evidente attraverso la definizione di specifiche culture giovanili, in parte importate dall’estero attraverso i contenuti dell’industria culturale, in particolare statunitense e inglese (il beat, il rock and roll, il punk), e in parte frutto dell’adattamento delle innovazioni culturali alle peculiarità del contesto italiano, come nel caso dei cantanti ‘urlatori’ rappresentati da Adriano Celentano, o della categoria sociale dei giovani ‘capelloni’, che avrebbe attirato le attenzioni, peraltro assai critiche, di Pier Paolo Pasolini, o dell’invenzione di un’autoctona categoria estetica, ma con forti connotazioni sociopolitiche, come quella della ‘canzone d’autore’ (Santoro 2010).

Se il periodo compreso tra gli anni Cinquanta e Settanta trova nell’emergere della categoria giovanile il proprio tratto caratteristico, gli ultimi tre decenni a partire dagli anni Ottanta sono invece stati caratterizzati dall’acquisto di centralità nel mondo del consumo di cultura da parte della popolazione anziana e delle fasce di popolazione non più attive dal punto di vista lavorativo. Ciò non dovrebbe stupire, poiché da differenti punti di vista le fasce di popolazione di età più elevata sono quelle che hanno incontrato le maggiori trasformazioni sociodemografiche, non solo in Italia, ma in generale in tutte le società a economia avanzata. In primo luogo, infatti, si è allungata la vita media della popolazione italiana: mentre nel 1950 l’aspettativa media di vita degli italiani era di appena 66 anni, nel 2012 è arrivata a 82. Peraltro, insieme all’aumento dell’attesa di vita è mutata anche la qualità della vita stessa in età avanzata, e soprattutto nel periodo di vita caratterizzato dalla pensione. Inoltre – e ciò è ancora più rilevante per comprendere le trasformazioni dei consumi culturali – le nuove generazioni arrivate alla soglia della pensione negli ultimi due decenni sono state le prime ad aver goduto in massa non solo di un’istruzione di base, ma anche di migliori redditi, grazie al robusto sistema pensionistico che ha accompagnato le persone nate a cavallo della Seconda guerra mondiale.

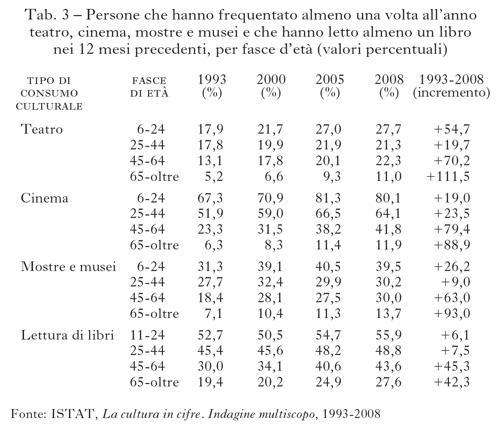

L’aumento di centralità delle fasce d’età più anziane del Paese è rilevabile con molta chiarezza dalle statistiche a disposizione sull’evoluzione della partecipazione culturale durante le ultime due decadi, confrontando i tassi di incremento di coloro che consumano differenti tipi di cultura per gruppi di età (tab. 3). Se prendiamo in considerazione la frequentazione degli spettacoli teatrali, troviamo dunque che, tra il 1993 e il 2008, mentre nella fascia di età che comprende bambini e giovani si registra un incremento di circa il 50%, in quella degli ultrasessantacinquenni questo stesso dato supera il 100%, mettendo in evidenza una tendenza all’aumento della partecipazione anziana che si rileva anche in altri settori culturali. Se consideriamo, per es., la frequentazione delle sale cinematografiche, vediamo che, nel medesimo arco temporale, a fronte di un aumento di circa il 20% tra i giovani e gli adulti con meno di 45 anni, la crescita è stata invece di quasi il 90% tra la popolazione in età di pensione.

Un dato simile si ricava anche dalle statistiche sulla frequentazione di musei e mostre artistiche. In questo caso, se la crescita della partecipazione a tali eventi, sempre nel periodo tra il 1993 e il 2008, è stata del 26% tra coloro che hanno meno di 24 anni, ha superato invece il 90% tra la popolazione ultrasessantacinquenne, passando dal 7,1% al 13,7%, anche grazie alla maggiore possibilità di mobilità turistica che ha contraddistinto negli ultimi decenni proprio le fasce d’età più anziane. Infine, anche un’attività culturale tradizionale come la lettura di libri ci riporta un quadro complessivo di distribuzione del consumo che mette ancora una volta in risalto il crescente peso culturale della popolazione più avanti con l’età. Sebbene, infatti, le fasce più propense alla lettura rimangano quelle dei più giovani e dei giovani adulti – tra i quali circa la metà legge almeno un libro all’anno – il loro tasso di crescita è rimasto relativamente stabile dagli anni Novanta, facendo registrare una variazione compresa tra il 6% e il 7%. È invece tra la popolazione sopra i 45 anni che la propensione alla lettura di libri è cresciuta in modo consistente, aumentando più del 40% nell’arco di tempo considerato.

Una lettura complessiva di queste dinamiche suggerisce l’esistenza di un doppio movimento, che in realtà può essere (ma i dati non consentono di dirlo con certezza) espressione della stessa trasformazione: un primo periodo di centralità delle nuove generazioni, quelle nate a cavallo della guerra e nei primi anni del dopoguerra, che attorno ai consumi culturali hanno costruito parte della loro identità sociale, anche come ‘giovani’. E un secondo periodo di crescita, a cavallo del millennio, del consumo culturale tra le fasce d’età più avanzate (in gran parte ‘popolate’ dalle stesse generazioni che avevano sperimentato la nascita di una ‘cultura giovanile’ negli anni Cinquanta e Sessanta), che se, da un lato, riflette a sua volta un generale invecchiamento medio della popolazione, dall’altro, segnala una fatica da parte dei giovani del nuovo millennio, dei ‘nuovi giovani’, nel trovare un proprio ruolo nella nuova società italiana.

Consumi culturali tra maschile e femminile

Se, come abbiamo osservato nelle pagine precedenti, una prima trasformazione rilevante è legata al mutato rapporto tra consumi culturali e corso della vita, una seconda dimensione altrettanto cruciale è certamente quella del genere, vale a dire la differente relazione con la vita culturale di uomini e donne. Anche nei consumi culturali, difatti, l’Italia repubblicana dell’immediato dopoguerra rifletteva le profonde differenze che avevano a lungo segnato le opportunità di partecipazione alla vita pubblica di maschi e femmine, testimoniate dal ritardo con cui, per es., si è riconosciuto alle donne il diritto al voto (nel 1945 appunto). La modernizzazione sociale ed economica avviata in quegli anni si tradusse anche nella crescente partecipazione delle donne ad attività culturali da cui erano state sino ad allora emarginate se non escluse.

L’espansione della partecipazione femminile al consumo di beni e servizi culturali può essere ricondotta ad almeno due macrofenomeni che hanno accompagnato l’intera evoluzione della società italiana. In primo luogo, il crescente affrancamento delle donne dagli uomini e dalla struttura familiare tradizionale, che si è tradotto tra l’altro in una loro sempre maggiore partecipazione al mondo del lavoro. Questa cresciuta autonomia offriva alle donne più occasioni di frequentazione della sfera pubblica, e quindi una maggiore libertà di gestione del proprio tempo libero (da un lato, cresciuto per la riduzione delle incombenze domestiche, dall’altro, diminuito per l’assunzione di nuove responsabilità lavorative), così come le risorse economiche per riempirlo di contenuti. In secondo luogo, soprattutto dagli anni Sessanta in poi, le ragazze hanno aumentato i loro tassi di accesso all’istruzione formale, anche superiore, favorendo in questo modo la successiva espansione dei consumi culturali entro il genere femminile.

Per dare una rappresentazione in cifre delle notevoli trasformazioni di lungo periodo che hanno segnato il rapporto tra consumi culturali e genere nel nostro Paese a partire dalla modernizzazione degli anni Sessanta si possono considerare i tassi di lettura di quotidiani e di libri rilevati in differenti decenni dall’Istituto nazionale di statistica. A metà degli anni Sessanta la lettura, come la maggior parte delle attività culturali, rimane saldamente legata agli uomini e ai ruoli sociali maschili. Per quanto riguarda la lettura specificamente di libri, però, assistiamo a partire da quel decennio a una netta e rilevante trasformazione che incide sulla divisione del lavoro culturale tra i generi sessuali. Infatti, mentre fino agli anni Settanta la lettura di libri costituisce una pratica a predominanza maschile, a partire da allora si inizia a registrare nella società italiana una netta inversione di tendenza nell’associazione tra lettura e genere, che negli ultimi decenni segnerà in modo decisivo la natura e l’evoluzione di questa pratica culturale. Se nel 1965 tra gli uomini i lettori erano circa il 18% contro il 15% circa delle donne, alla fine degli anni Ottanta la proporzione si era già invertita: le donne rappresentavano quasi il 40% del totale dei lettori a fronte del circa 34% dei maschi. Nel corso degli ultimi due decenni questa tendenza si è andata ulteriormente accentuando, facendo sì che oramai più della metà della popolazione femminile legga almeno un libro l’anno, a fronte di circa quattro uomini lettori su dieci.

Differente, ma non meno significativa è la trasformazione che ha riguardato la relazione tra uomini, donne e la lettura di giornali quotidiani. In questo caso possiamo riscontrare, per un verso, una crescita ancora più marcata della proporzione di donne che sono diventate lettrici di giornali a partire dagli anni Sessanta. Mentre in quel decennio meno di due donne ogni dieci leggevano regolarmente i giornali quotidiani, già a partire dagli anni Novanta le lettrici di stampa quotidiana sono divenute più della metà del totale della popolazione femminile. In questo caso, tuttavia, non si è assistito a un sorpasso tra femmine e maschi come nel caso della lettura di libri, in parte anche poiché nel nostro Paese il tasso di lettura di quotidiani – in generale comunque più basso della media europea – è influenzato in misura consistente dalla diffusione di quotidiani sportivi, i cui lettori sono in larghissima parte uomini (la «Gazzetta dello Sport», il terzo quotidiano nazionale italiano per tirature, ha un pubblico di lettori composto all’89% da maschi, secondo i dati Audipress 2013). In ogni caso, rispetto alla lettura sia di libri sia di stampa quotidiana, nel lungo periodo le trasformazioni del consumo hanno accompagnato in parte le più generali trasformazioni sociali del ruolo femminile nella società.

Se dalla lettura ci spostiamo ad altre forme culturali e ci focalizziamo sugli ultimi due decenni, troviamo in effetti una situazione variegata in fatto di relazioni tra consumo culturale e genere. I dati statistici disponibili per gli ultimi vent’anni ci mostrano almeno due tendenze rilevanti di massima. Per un verso, ancora oggigiorno si rileva la presenza di una serie di durature differenziazioni nel consumo culturale tra maschi e femmine, in relazione a diverse forme culturali e pratiche di fruizione della cultura. Per un altro verso, è possibile tuttavia rilevare che ancora in anni recenti alcune delle differenze più marcate tra i sessi sono andate comunque affievolendosi (tab. 4).

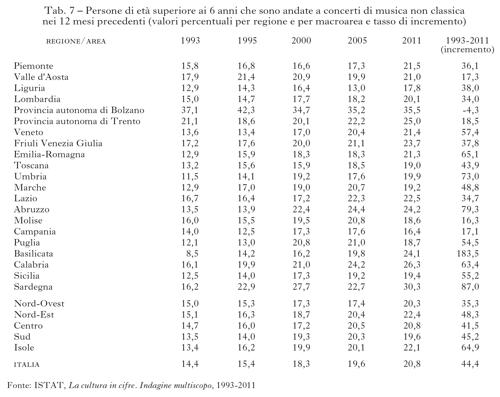

Guardando alle tendenze principali degli ultimi vent’anni possiamo in primo luogo riconoscere attività culturali che sono state e rimangono caratterizzate da una prevalenza più o meno marcata di consumatori di genere maschile. È il caso dei concerti musicali non classici, ovvero quelli di musica rock, pop, jazz, che sono stati storicamente caratterizzati da una predominanza maschile e che tutt’oggi fanno rilevare una propensione di ragazzi e uomini, seppure meno accentuata di vent’anni addietro. Così, mentre nel 1993 gli spettatori dei concerti erano circa il 17% tra i maschi e il 13% tra le femmine, nel 2010 la differenza persiste ma con uno scarto più ridotto, nel quadro peraltro di un’espansione della partecipazione (22,5% contro 20,5%). Una situazione simile è quella che riguarda la fruizione di sale cinematografiche, storicamente frequentate più da uomini che da donne, che ha visto nel corso delle ultime due decadi salire la partecipazione femminile all’attuale 50,2% rispetto al 54,5% dei maschi.

Vi sono invece attività culturali che già nel corso degli anni Novanta hanno vissuto l’inversione di tendenza osservata in dettaglio rispetto alla lettura. Sia per quanto riguarda la lettura di libri, sia nel caso della frequentazione degli spettacoli teatrali non solo possiamo registrare infatti una costante prevalenza del consumo tra le femmine rispetto agli uomini, ma possiamo notare come tale differenza si sia addirittura intensificata, seppur leggermente, dagli anni Novanta in poi. Ci troviamo così di fronte a una situazione in cui le differenze a favore degli uomini in alcuni ambiti culturali (quelli di carattere meno ‘colto’, come i concerti di musica popular e il cinema) sono andate assottigliandosi, riflettendo una tendenza generale di convergenza nei modelli di consumo tra generi. Mentre altre forme culturali, connotatesi nel tempo come formati a maggior presenza femminile (peraltro quelli tradizionalmente più vicini alla cultura legittima: teatro e lettura di libri in testa) non solo sono rimasti associati in prevalenza alle donne, ma hanno visto rinforzare questa connotazione di genere.

Paradossalmente, i dati sulla diffusione dei nuovi media elettronici – il cui utilizzo è cresciuto notevolmente come noto proprio nel corso dell’ultimo decennio – dicono che le differenze tra uomini e donne persistono proprio rispetto a uno dei principali strumenti di partecipazione sociale e culturale oggi disponibili, il più ‘moderno’ se non ‘postmoderno’. Tra il 2001 e il 2012, la quota di uomini che utilizzano la rete Internet è sempre stata superiore a quella delle donne di almeno dieci punti percentuale. Mentre le profonde disuguaglianze di utilizzo che caratterizzano il rapporto con Internet dei giovani rispetto agli anziani ha evidenti e comprensibili ragioni tecniche, le differenze di genere nell’uso di Internet sembrano invece rimandare a differenze culturali più profonde, e ancora radicate nei rapporti di genere della società italiana. Le differenze di genere nell’uso di Internet che i dati disponibili evidenziano ci dicono che la transizione ai media digitali nel campo dei consumi culturali non ha in questi anni annullato le disuguaglianze esistenti, ma ha piuttosto contribuito a riprodurre – su un altro terreno – alcune delle principali linee di differenza già esistenti.

Una questione di classe? Il caso dell’ascolto musicale

Una delle questioni che hanno segnato il dibattito sugli usi e le funzioni della cultura nei Paesi occidentali dal secondo dopoguerra a oggi è sicuramente quello delle disuguaglianze sociali: non solo disuguaglianze nell’accesso al consumo o alla fruizione di beni e servizi culturali, ma anche disuguaglianze come effetto più o meno diretto del consumo culturale in quanto veicolo di partecipazione sociale e, soprattutto, dispositivo di distinzione. La cultura, ha notato il sociologo francese Pierre Bourdieu, è infatti un’arma sociale, uno strumento nella costruzione e nella difesa del privilegio economico e sociale, una risorsa nella lotta di classificazione (delle persone e dei loro modi di essere e di sentire, e in particolare dei loro gusti) che è il fondamento nascosto dell’ordine sociale stesso. Le classi sociali esistono in quanto esistono classificazioni di persone, di ordine economico, ma anche morale ed estetico. Tra gerarchie sociali e gerarchie culturali esisterebbero anzi profonde simmetrie e una sorta di circolarità: più alta la posizione nella struttura sociale, più alta la legittimità culturale dei propri gusti e delle proprie preferenze estetiche, e viceversa (Bourdieu 1979). Il consumo culturale si presenta così, sociologicamente, come uno dei luoghi in cui si producono le disuguaglianze e ancor di più le credenze nella legittimità delle diseguaglianze stesse. Consumare più cultura, e in particolare consumare forme culturali legittimate dal sistema scolastico e dai mondi dell’arte (essi stessi arene per lotte di classificazione degli stili, delle opere e dei generi) diventa una strategia, spesso inconscia in quanto iscritta nei corpi e nei sensi, per affermare la propria differenza, la propria superiorità, la propria distinzione.

Ad apparente sostegno di questo argomento, noto come principio dell’omologia strutturale o modello della legittimità culturale, ci sono le osservazioni e i dati raccolti in decenni di indagini sulla partecipazione culturale, in Francia come in Gran Bretagna, in Germania come in Italia, che pur nella loro diversità di impostazioni e risultati convergono almeno su un punto, e cioè l’identificazione reiterata di una forte correlazione tra la propensione al consumo di oggetti culturali e l’educazione o istruzione ricevuta. In altre parole, più alto il titolo di studio, più alta la frequenza del consumo di oggetti e servizi culturali, specie se a elevato valore simbolico come libri, musei, rappresentazioni teatrali e concerti di musica classica (detta anche ‘seria’ o ‘colta’, non a caso). E siccome la partecipazione scolastica e il rendimento scolastico sono a loro volta correlati all’estrazione sociale (cioè alla posizione sociale della famiglia di origine), l’implicazione pressoché immediata di questa associazione tra propensione al consumo culturale e istruzione è l’esistenza di un forte condizionamento sociale, e più precisamente ‘di classe’, del consumo culturale, tanto più forte quanto più si sale nella gerarchia degli oggetti e dei generi culturali, vale a dire quanto più ci si muove da forme di intrattenimento culturale scarsamente considerate come le soap opera e i fumetti, per fare solo un paio di esempi ben noti, a forme consacrate come la musica da camera o il romanzo d’avanguardia o la pittura espressionista.

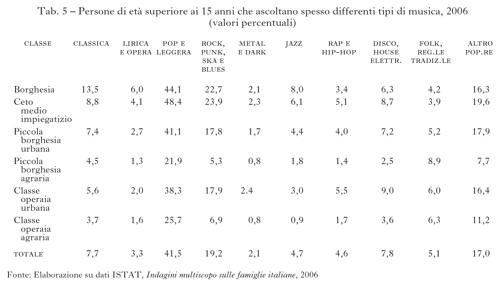

Una conferma di questa associazione tra gerarchia sociale e gerarchia culturale la possiamo trovare nei dati della tabella 5, che riporta i tassi di ascolto di diversi generi secondo la classe socio-occupazionale di appartenenza dell’ascoltatore. Da un lato, i membri della borghesia (la classe superiore) ascoltano musica classica e lirica in misura assai maggiore di quelli delle classi operaie, confermando quindi la legittimità sociale di un genere artistico nato e coltivato nei tre secoli passati nelle corti aristocratiche e nei salotti della buona borghesia. Dall’altro, forme tipicamente urbane e popolari di musica come il rap – così come generi tipicamente rurali come il folk – sono diffuse nelle classi sociali a maggior rischio di esclusione e marginalità, come la classe operaia e le classi agricole.

Accanto a questa tendenziale convergenza tra struttura sociale e struttura dei generi musicali, ciò che la tabella 5 descrive è però anche la dispersione dei gusti e delle preferenze musicali secondo principi difficilmente riconducibili a un unico modello (quello della legittimità culturale) e che rivelano piuttosto la circolazione di pratiche e forme culturali nello spazio non solo geografico ma anche sociale. In effetti, non c’è nessuna classe sociale che sembra monopolizzare e neppure egemonizzare un genere. Emergono in alcuni casi – la classica, il rap, il folk – alcune affinità elettive, mai tali però da escludere sistematicamente un qualche gruppo (o classe) dalla partecipazione culturale a un dato genere. In effetti, ciò che questi dati mostrano è ancora lontano da quella individualizzazione dei consumi culturali cui indulgono gli alfieri della società postmoderna o ‘liquida’ (cfr. Bauman 2002). Non solo persistono infatti marcate differenze di classe nell’ascolto musicale in generale (ascolta spesso musica il 78% dei membri della borghesia e della classe media impiegatizia, contro il 69% della classe operaia e meno del 50% dei membri delle classi rurali), ma anche i modelli di consumo restano differenziati, seppure secondo principi diversi da quelli tradizionali.

Analisi condotte sulla distribuzione dellepreferenze non per generi ma tra generi suggeriscono infatti che il privilegio si annida oggi meno nell’affinità dichiarata verso un particolare oggetto o una specifica tradizione culturale (la classica, la lirica, o il jazz) ma più nella tolleranza, e curiosità, per la pluralità delle tradizioni culturali rese disponibili dalla globalizzazione (con la mobilità territoriale a essa associata) così come dalla memoria storica.

Più che una gerarchia dei gusti, ciò che il consumo di musica rivela è piuttosto una diversificazione del grado di apertura a gusti diversi, che è tanto più elevato quanto più si sale nella scala sociale. Sarebbe questo un indizio della transizione che, secondo un’influente lettura sociologica, sarebbe in corso nelle società occidentali dall’ultimo decennio del Novecento, «dallo snob all’onnivoro» (Peterson, Kern 2009). In sintesi, anche in Italia, come sembra accadere negli Stati Uniti e in altri Paesi dell’Occidente sviluppato, sarebbe oggi la capacità di apprezzare più stili e generi, di consumare quindi la più ampia varietà di musiche, a tracciare il confine tra le classi sociali nei loro rapporti con il mondo della cultura.

Geografia del consumo culturale

Costruire una geografia su base regionale del consumo culturale in Italia a partire dal dopoguerra significa ovviamente fare i conti, in primo luogo, con le nette e profonde differenze che hanno caratterizzano le regioni del Nord e quelle del Sud del Paese. Tuttavia se, come abbiamo già almeno in parte osservato nelle pagine precedenti, l’asse Nord-Sud rappresenta un architrave imprescindibile per comprendere come i consumi e le pratiche culturali si articolino sul territorio nazionale, è anche importante mettere in rilievo che tale articolazione non si limita a una mera questione di latitudine e, inoltre, che il consumo culturale si alimenta anche di altre differenze regionali e geografiche legate alle tradizioni, alla storia, alle politiche specifiche a livello locale. Questa ultima sezione ci permette, dunque, non solo di mettere a fuoco in modo più definito l’aspetto più evidente dell’articolazione della geografia dei consumi culturali, ma ci dà anche modo di approfondire ed estendere alcune delle maggiori differenze strutturali nel consumo di cultura legate allo spazio.

Certamente, come abbiamo già osservato ripetutamente nel corso del capitolo, le differenze soprattutto tra Settentrione e Meridione continuano a rappresentare un tratto distintivo dell’articolazione delle pratiche culturali sul territorio nazionale. Anche nell’ultimo decennio in linea tendenziale si leggono molti più libri, si va a teatro e si utilizza la rete Internet in modo molto più diffuso al Centro e al Nord rispetto a quanto accade nelle regioni del Sud e in quelle insulari. Eppure sarebbe assai semplicistico e riduttivo pensare che i consumi culturali italiani possano essere ricostruiti sulla base di questa unica distinzione. In effetti, per sviluppare un’interpretazione geografica dei consumi culturali in Italia dovremmo mettere in luce almeno tre ulteriori dimensioni la cui considerazione non può che aumentare del resto la nostra comprensione dei meccanismi della partecipazione culturale degli italiani.

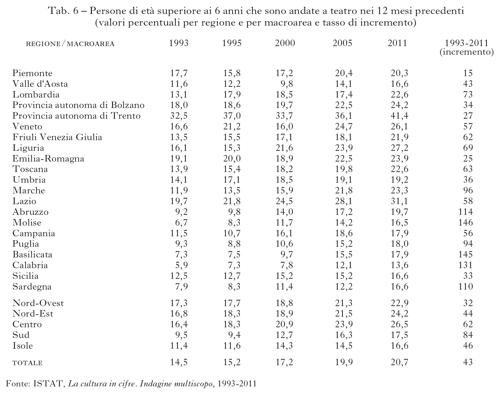

Trasformazioni temporali e macroaree regionali: il caso del teatro

Una prima questione rilevante da mettere in luce è quella che riguarda se e in che modo, a partire dal dopoguerra, le differenze più marcate tra Nord e Sud del Paese si siano modificate, anche in direzione di un parziale riassestamento dei maggiori squilibri storici nel campo dei consumi culturali e di una più omogenea diffusione delle pratiche culturali sull’intero territorio nazionale.

Ora, non ci sono dubbi che differenze ancora assai marcate nel dopoguerra tra regioni industrializzate e regioni più legate alla tradizione agricola si sono nel corso del tempo affievolite. Se torniamo alla tabella 2, in cui si traccia il quadro dell’evoluzione nel tempo delle frequentazioni degli spettacoli dal vivo, già discussa nelle pagine precedenti, possiamo in effetti osservare quali siano state le principali dinamiche a livello territoriale.

Il primo aspetto evidente riguarda lo spostamento della macroarea con la maggior frequentazione dei teatri rapportata ai residenti, che nell’immediato dopoguerra era senza dubbio il Nord-Ovest, con la Lombardia come prima regione a livello nazionale, ovvero l’area del Paese in quegli anni più industrializzata e a più alto reddito. Nei decenni successivi l’area trainante in fatto di frequentazione teatrale si sposta in modo sensibile verso il Nord-Est della penisola, un’area segnata dalla presenza del Trentino-Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia, due regioni non solo al confine con altre culture nazionali, ma anche a statuto autonomo e in grado quindi, più delle regioni limitrofe, di sostenere, con proprie risorse finanziarie, questo settore di produzione culturale. Nei medesimi anni, inoltre, anche le regioni cosiddette rosse, e in primo luogo Toscana ed Emilia-Romagna, raggiungono livelli di consumo teatrale più elevati delle regioni nord-occidentali. A questo vi è da aggiungere il Veneto che, pur in ritardo rispetto alle regioni limitrofe, almeno dagli anni Novanta in poi diventa anch’essa una delle prime regioni a livello nazionale nella mappa del consumo teatrale.