Consumi e distribuzione: una storia in cifre

Consumi e distribuzione: una storia in cifre

Una geografia storica dei consumi nell’Italia contemporanea

La storia dei consumi in Italia ha conosciuto un momento importante di svolta nel secondo dopoguerra, quando le condizioni generali dell’economia atlantica hanno reso possibile una crescita prolungata e sostenuta. In precedenza si erano sviluppate moderne subculture del consumo nelle grandi città, ma il carattere ancora prevalentemente rurale del Paese, la povertà di gran parte della popolazione e i rapporti di potere che avevano definito la storia politica italiana avevano ostacolato la crescita dei consumi e la commercializzazione della società. Durante il ventennio fascista, i consumi privati conobbero una lunga fase di ristagno che, con l’inizio della guerra, si trasformò in penuria anche nelle aree più sviluppate del Paese. L’Italia degli anni Venti e Trenta non aveva rimodellato il suo sistema economico e sociale all’insegna dell’espansione dei consumi di massa, così come era accaduto negli Stati Uniti (De Grazia 2006), e anche nel dopoguerra l’affermazione di una filosofia dello sviluppo imperniata sull’espansione dei consumi non fu immediata e venne fortemente condizionata da alcuni elementi di debolezza del sistema economico: la bassa produttività del sistema industriale; la miseria di ampi strati della popolazione, soprattutto rurale, che ricorreva ancora ampiamente all’autoconsumo; la debolezza delle infrastrutture commerciali e delle reti di trasporto e comunicazione.

All’interno di questo quadro nazionale si profilavano profonde differenze territoriali che avevano radici storiche lontane. Non si trattava soltanto dello storico divario tra Nord e Sud, ma anche delle profonde differenze tra le aree depresse del Nord-Est, ancora terre di emigrazione, e i grandi poli urbani del Nord-Ovest, attorno ai quali si andavano preparando le basi industriali del miracolo economico. Ma vi erano ulteriori linee di frattura territoriale che segmentavano gli stili di vita e i modelli di consumo, distinguendo gli insediamenti in montagna, soprattutto lungo la dorsale appenninica, dalle pianure e dalle zone costiere e creando significative differenze anche all’interno delle singole regioni.

Una geografia storica dei processi di consumo nell’Italia della seconda metà del 20° sec. deve tener conto di fenomeni che si organizzano su scala variabile, tali da frammentare le regioni al loro interno e al contempo da raccordarle a più ampi contesti nazionali e internazionali. Gli intensi processi migratori, il profondo mutamento delle strutture insediative e dei sistemi di mobilità e comunicazione, la disgregazione del mondo rurale e il rapido ciclo di ascesa e declino dell’industria furono tutti fattori che influirono profondamente sul sistema della distribuzione commerciale, sulle sue forme organizzative e imprenditoriali e sulla geografia delle sue localizzazioni. La vicenda italiana, infine, non è isolabile dal più ampio contesto di trasformazione dei sistemi commerciali e dei modelli di consumo del mondo atlantico, prima, e dai complessi percorsi della globalizzazione commerciale nei decenni più recenti. Ciò ha comportato una modulazione dei processi di scambio, circolazione e ibridazione culturale irriducibili alla linearità del cosiddetto processo di americanizzazione dell’Europa, un paradigma storiografico che per lungo tempo ha definito il coté internazionale delle trasformazioni dell’Europa del dopoguerra, ma che appare sempre più inadeguato a riassumere i complessi mutamenti negli stili di vita, nei modelli di consumo e di marketing. Se il trasferimento di tutta una serie di tecniche in ambito commerciale e pubblicitario dagli Stati Uniti all’Europa occidentale è indubbio, nondimeno assistiamo a processi di adattamento delle innovazioni sulla base delle specificità storiche e sociali dell’Italia e dell’Europa. E se guardiamo poi all’apparato simbolico costruito dalla promozione commerciale e alle pratiche di consumo possiamo ravvisare marcate tendenze alla nazionalizzazione e molteplici influenze internazionali.

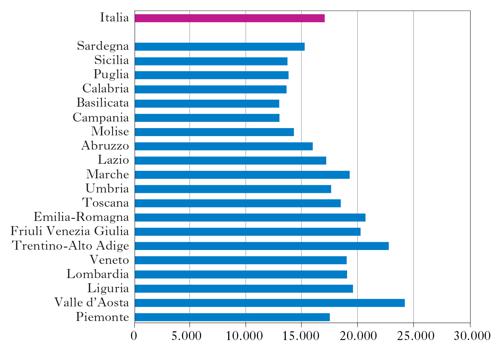

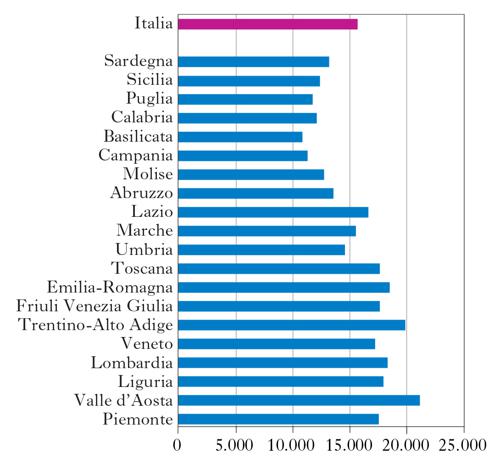

L’indagine quantitativa metterà in luce un percorso di convergenza tra i livelli di consumo delle diverse regioni del Paese che si avvia sin dalla ricostruzione e procede negli anni del boom economico. La convergenza riguarda sia la storica frattura tra Nord e Sud, sia, e in misura maggiore, il riequilibrio tra le regioni del Nord-Ovest, centro dello straordinario processo di urbanizzazione e industrializzazione che segna l’Italia degli anni Cinquanta e Sessanta, e quelle del Centro e del Nord-Est. Questo processo si accelera negli anni Settanta, quando le regioni del Centro, in particolare le Marche, e del Nord-Est, in particolare Emilia-Romagna e Veneto, continuano a crescere a tassi di poco inferiori a quelli degli anni del boom, mentre nel Nord-Ovest il rallentamento della crescita è più sensibile. Nel corso degli anni Ottanta queste regioni del Centro e del Nord-Est raggiungono i livelli più alti di consumo a livello nazionale tra le regioni a statuto ordinario, mentre alcune storiche ricche regioni del Nord, in particolare il Piemonte, segnano decisamente il passo.

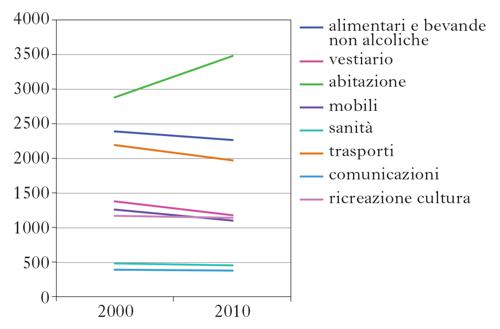

Gli anni Ottanta rappresentano uno spartiacque anche nei rapporti Nord-Sud perché la pluridecennale tendenza al riequilibrio tra le due aree del Paese si arresta e negli anni successivi vi sono segni che indicano addirittura un’inversione di tendenza. L’uscita dalla crisi degli anni Settanta, insomma, sembra avviare un periodo di disarticolazione territoriale negli standard di consumo che segue la lunga fase di nazionalizzazione dei decenni precedenti, una tendenza che si è accentuata nella crisi degli ultimi anni. Se questi sono gli andamenti della spesa, occorre ricordare che le voci di consumo si sono modificate profondamente in base anche alla struttura dei prezzi, influenzata dall’industrializzazione di alcuni settori, dall’innovazione tecnologica e dalla globalizzazione dei mercati. Per alcuni settori, come per es. quello alimentare, vi è stata un’onda lunga di calo dei prezzi che si è arrestata negli ultimi anni; quello del mobile si è giovato dell’industrializzazione nazionale nei primi decenni dopo la guerra e dell’intervento di operatori internazionali in tempi più recenti; drastico è stato il calo dei prezzi per le comunicazioni telefoniche negli ultimi vent’anni; mentre nel settore dell’automobile alla prima fase di riduzione dei prezzi resa possibile dalla produzione fordista è seguita una maggiore differenziazione dei prodotti a partire dagli anni Ottanta; discontinuo è stato l’andamento del mercato immobiliare; mentre l’abbigliamento, per quanto riguarda il segmento basso del mercato, ha conosciuto un continuo ribasso dei prezzi grazie allo sviluppo dell’industria nazionale delle confezioni negli anni del boom e alla globalizzazione produttiva negli ultimi decenni. Questi cambiamenti nella produzione sono stati accompagnati da una rivoluzione distributiva che, con la diffusione di grandi magazzini, supermercati, ipermercati e centri commerciali, ha ridotto i costi della distribuzione commerciale soprattutto di alcuni beni (alimentari, prodotti per la casa, abbigliamento) con un impatto, tuttavia, come si avrà modo di documentare, alquanto variegato dal punto di vista geografico.

Distribuzione e consumi nell’immediato dopoguerra

L’Italia uscì dalla Seconda guerra mondiale in una situazione di grave penuria, che si protrasse in un lungo dopoguerra. La crescita dei consumi di massa non era un obiettivo prioritario delle politiche economiche, né veniva individuata come motore dello sviluppo. Ancora alla fine degli anni Quaranta, di fronte ai manager del piano Marshall che chiedevano che l’Italia trasformasse la sua economia secondo un modello di sviluppo basato sulla crescita dei salari e dei consumi, Angelo Costa, il presidente dell’associazione degli industriali italiani, aveva buon gioco a sostenere che in Italia vi era abbondanza di lavoro e scarsità di capitali e che era perciò naturale che venissero remunerati i secondi più del primo (Berta 2001, pp. 202 e segg.). I salari, infatti, negli anni Cinquanta vennero fatti crescere molto lentamente rispetto ai profitti, con l’effetto di irrobustire la dotazione di capitale da investimento del Paese e di rendere competitive le esportazioni di un sistema produttivo tecnologicamente meno attrezzato di quello dei concorrenti europei. All’inizio degli anni Cinquanta, inoltre, l’agricoltura continuava a sopravanzare l’industria sia in termini di quote di occupazione (il 44% degli occupati lavorava infatti nel settore primario contro il 29% dell’industria, il sorpasso sarebbe intervenuto soltanto nel 1958), sia in termini di valore del prodotto, mentre l’inchiesta sulla miseria del 1953 restituiva ancora immagini di profonda indigenza in vaste aree del Paese. Non deve perciò stupire che i livelli di consumo in quegli anni fossero ben lontani da quelli degli altri Paesi dell’Europa avanzata e che in molte aree d’Italia il ricorso al mercato per soddisfare le proprie necessità materiali fosse ancora limitato a ben selezionate tipologie di prodotti.

Negli anni dell’immediato dopoguerra, i bilanci di molte famiglie erano impegnati per il 70-80% nell’acquisto di generi alimentari. Gli approvvigionamenti dei generi di prima necessità erano regolati dalle carte annonarie e dal mercato nero, considerato un ineliminabile complemento del sistema di razionamento. Dal punto di vista territoriale, questo doppio canale di approvvigionamento produceva effetti profondamente diversi. Mentre i prezzi stabiliti dalle carte annonarie rendevano il regime di consumo abbastanza omogeneo sul territorio nazionale, al mercato nero venivano registrate variazioni molto sensibili.

Nella tabella 1 vengono messi a confronto i prezzi del pane sul mercato razionato e sul mercato libero in alcune città italiane. Si può vedere facilmente come i prezzi previsti dalle carte annonarie non mostrino rilevanti differenze territoriali. Si tratta normalmente di variazioni dell’ordine del 10-15%, con il minimo a Bologna e Ancona, 20 lire al kg, e il massimo a Milano, 24 lire al kg. I prezzi al mercato nero segnalano invece differenze molto marcate, talvolta superiori al 100%: dal minimo di Padova, 70 lire al kg, al massimo di Genova, 199 al kg. L’andamento dei prezzi era condizionato da influenze locali che non disegnano una chiara geografia: non vi sono infatti differenze omogenee tra Nord, Centro e Sud, né precise distinzioni sulla base della taglia delle città, sebbene nelle grandi città vi fossero normalmente prezzi più alti che in quelle medie. Qualche maggiore regolarità si registra relativamente allo zucchero il cui prezzo regolato era di circa 150 lire al kg, mentre al mercato nero variava da 600/700 lire al kg nelle città di provincia, a 700/800 a Roma e Napoli fino a più di 1000 nelle grandi metropoli del Nord: Milano, Torino e Genova. I prezzi di altri prodotti potevano essere condizionati dalla vicinanza ai mercati e quindi dalla maggiore facilità con la quale potevano essere introdotti nel mercato nero. L’olio di oliva, per es., costava quasi 1000 lire al litro a Torino, vale a dire quanto un kg di burro o 8 kg di pane; a Bari costava invece meno di 500 lire, vale a dire metà di un kg di burro e meno di 3 kg di pane.

Ciò che è certo è che questa struttura del mercato e dei prezzi enfatizzava le differenze di classe nelle possibilità di consumo perché il cibo razionato era insufficiente a coprire l’intero bilancio alimentare. Con le carte annonarie venivano assicurati circa 6-7 kg di pane al mese, 300 g di zucchero e quantità variabili di pasta/riso e grassi, per un totale di calorie che variava tra 900 e 1100, e il rimanente andava reperito al mercato libero o alla borsa nera.

I commercianti erano fortemente critici nei confronti di questo prolungamento del sistema distributivo di guerra oltre la fine del conflitto. Essi chiedevano lo smantellamento del sistema di controllo statale dei prezzi e dell’apparato distributivo non commerciale.

Quest’ultimo era già presente durante il fascismo, e anche prima, ma si era ingrossato nelle ristrettezze della guerra e del dopoguerra: i consorzi agrari; le cooperative di consumo; gli enti a carattere assistenziale come l’ENAL (Ente Nazionale Assistenza Lavoratori; erede dell’OND, Organizzazione Nazionale del Dopolavoro); sindacati e associazioni come le ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani) erano tutte istituzioni che avevano un ruolo nella distribuzione di determinati beni e contribuivano perciò a ridurre le quote di mercato lasciate alla intermediazione commerciale privata.

La legge del 1926 aveva regolato l’esercizio del commercio con una licenza comunale che veniva rilasciata in base a una valutazione dei parametri di carattere demografico, urbanistico e di mercato. Tuttavia erano valutazioni fortemente permeabili anche a considerazioni generali di carattere economico-sociale, se si pensa che a fronte di consumi stagnanti, il numero degli esercenti nel periodo fascista era passato da 1,1 a 1,6 milioni (Zamagni 1981, p. 17), il che fa pensare a un settore a bassa produttività che assorbiva quote di lavoro marginale. Con la crisi intervenuta nel periodo bellico e nell’immediato dopoguerra il numero dei commercianti diminuì, per ricominciare una vivace crescita negli anni Cinquanta. Un sistema distributivo poco efficiente finiva per gravare sui prezzi al consumo, e nelle condizioni di disoccupazione e bassi salari del dopoguerra ciò penalizzava le condizioni di vita dei lavoratori.

Nel dibattito sulle politiche commerciali più efficaci per far fronte al carovita si confrontavano diverse prospettive di regolazione: a un fronte liberista, che contava tra le sue fila numerosi imprenditori industriali, che chiedevano una immediata liberalizzazione del commercio al dettaglio, si contrapponeva, da parte degli ambienti sindacali, la richiesta di uno specifico sostegno alle forme di distribuzione non commerciali (Scarpellini 2001, pp. 47-49). I commercianti avversavano entrambe queste prospettive perché volevano difendere le proprie attività dai rischi della liberalizzazione e al contempo chiedevano di eliminare ogni forma di distribuzione non commerciale. Se in una prima fase nell’area di governo prevalsero orientamenti liberisti, nel corso degli anni Cinquanta i commercianti riuscirono a conquistare influenza, soprattutto a livello locale, per impedire un’efficace liberalizzazione del settore commerciale e contrastare la diffusione della grande distribuzione.

Mantenendo il sistema delle licenze, lo Stato perpetuava una barriera in entrata che limitava la concorrenza e rallentava la diminuzione dei prezzi. Ciò permetteva anche ai commercianti a bassa produttività (Sylos Labini 1974, pp. 9 e segg.) di rimanere a galla, seppure con difficoltà e con profitti spesso molto modesti, così che il commercio al dettaglio finiva per assumere una funzione di ammortizzatore sociale e, indirettamente, di stabilizzatore politico (Pizzorno 1980, pp. 318 e segg.), secondo un modello di welfare che, in assenza di strumenti efficaci di compensazione degli squilibri del mercato del lavoro, si affidava a questi strumenti informali. Questo tipo di assetto aveva rilevanti implicazioni sul piano territoriale, perché il commercio al dettaglio come ammortizzatore sociale veniva tanto più utilizzato laddove gli squilibri dello sviluppo si facevano sentire in modo più marcato, vale a dire nelle regioni meridionali e in altre aree depresse del Paese.

Con queste condizioni di mercato e di regolazione del commercio, non deve stupire che, tra gli anni Quaranta e Cinquanta, la grande distribuzione in Italia avesse un ruolo ancora estremamente limitato. Essa era rappresentata solamente dai grandi magazzini e dai magazzini a prezzo unico, in particolare la Rinascente, Upim e Standa. Mancavano invece totalmente i self-service alimentari che stavano rapidamente conquistando quote di mercato oltre Atlantico.

I grandi magazzini avevano come principale ambito di vendita quello dell’abbigliamento e furono uno strumento fondamentale nella diffusione del vestiario di produzione industriale. Grazie allo stretto collegamento con le imprese industriali e all’efficienza del modello distributivo, i grandi magazzini erano competitivi sul prezzo e potevano fornire un maggiore assortimento data l’ampia superficie commerciale della quale disponevano.

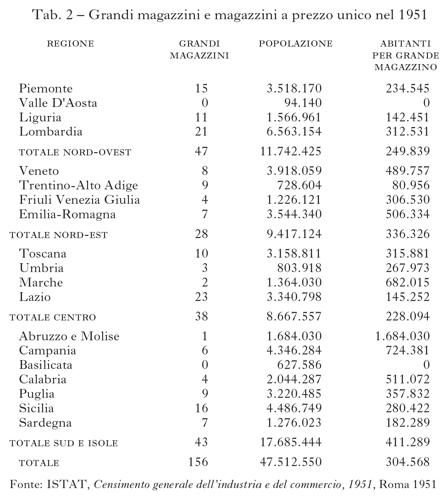

Nel censimento del commercio del 1951, tuttavia, venivano contati ancora soltanto 156 grandi magazzini in tutto il Paese e occorre precisare che si trattava di esercizi molto eterogenei in quanto a estensione, volume di affari, numero di addetti. Nella tabella 2 vengono raggruppati per regione in modo da fornire una prima geografia della distribuzione moderna nella fase della ricostruzione.

Mettendo in relazione il numero dei grandi magazzini con la popolazione si ottiene una media di circa un grande magazzino per trecentomila abitanti a livello nazionale; si trattava perciò di un sistema distributivo ancora estremamente limitato e marginale per gran parte della popolazione italiana. Nella distribuzione geografica dei grandi magazzini non si registra una chiara gerarchia tra Nord e Sud, ma delle differenze marcate tra varie regioni: Liguria, Trentino, Lazio e Sardegna presentano un’alta concentrazione di grandi magazzini rispetto alla popolazione; all’opposto Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise, Campania e Calabria ne sono scarsamente provviste; mancano del tutto i grandi magazzini in Valle D’Aosta e Basilicata; le altre regioni si allineano sulla media nazionale. Dato anche il basso livello di mobilità e di comunicazioni interne, si può dire che la quota di popolazione che poteva rivolgersi alla grande distribuzione era estremamente esigua e che in molte aree interne della provincia italiana era del tutto assente. La maggiore frattura geografica nel sistema della distribuzione passava tra grandi aree urbane e provincia rurale.

L’epoca della lunga crescita

L’analisi quantitativa delle tendenze del consumo nell’Italia del dopoguerra che verrà condotta in questo contributo si basa sulla contabilità nazionale e, a partire dagli anni Settanta, regionale. Dagli anni Settanta si può contare anche sulle indagini a campione dell’ISTAT, che non offrono tuttavia una suddivisione per singole regioni. Nel corso del dopoguerra, le modalità di elaborazione della contabilità nazionale sono cambiate varie volte e sono state perciò effettuate ricostruzioni delle precedenti serie dei dati nazionali. Tuttavia, dato che l’interesse di questo saggio riguarda precisamente le differenze geografiche nei processi di consumo, si è preferito fare uso dei dati statistici originali non rielaborati che permettono, sebbene su periodi circoscritti, un confronto tra le varie realtà regionali.

Ciò ha condizionato, dato il carattere essenzialmente quantitativo di questa analisi, anche la periodizzazione attraverso la quale è stata organizzata la trattazione, che è stata fatta essenzialmente dipendere dalla disponibilità di dati coerenti.

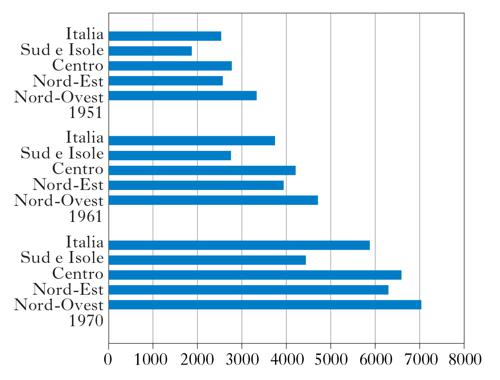

Tendenze territoriali del consumo tra gli anni 1950-70

Negli anni Cinquanta, l’incremento della spesa per consumi è ragguardevole, pari a circa il 4,8% annuo, un dato che permette di uscire con una certa rapidità dallo stato di penosa miseria nel quale l’Italia era precipitata nel decennio precedente. Questa fase di consistente e continuativa crescita avvia anche un processo di parziale riequilibrio delle notevoli differenze territoriali che caratterizzano la geografia dei consumi della penisola. L’area più ricca, infatti, il Nord-Ovest, cresce del 4,1% annuo, mentre Nord-Est e Centro crescono più del 5% annuo e il Sud del 4,7%. Le differenze rimangono tuttavia elevate, soprattutto tra Nord e Sud: il Sud, che aveva una spesa pari al 56% di quella del Nord-Ovest all’inizio del decennio, si porta al 58,5% all’inizio degli anni Sessanta. Più marcato è il riequilibrio tra le altre aree del Paese. Il Nord-Est, che aveva il 77,2% della spesa del Nord-Ovest, si porta all’83,5% all’inizio degli anni Sessanta, mentre il Centro passa dall’83,4% all’89,4%.

La gerarchia territoriale nelle spese di consumo manteneva perciò il suo assetto: un Nord-Ovest saldamente al comando, la cui crescita più lenta va messa anche in relazione al mutamento della composizione sociale portato dall’impetuosa industrializzazione e dalle migrazioni interne; un Centro sempre più prospero, sul quale pesava sensibilmente la concentrazione di ricchezza che si andava formando nella capitale; un Nord-Est con una crescita consistente, ma un livello di consumi ancora significativamente più basso di quello delle regioni limitrofe del Nord; mentre al Sud la crescita, pur consistente, era ancora del tutto insufficiente a compensare l’enorme divario con le altre aree del Paese.

Il confronto con i Paesi industrializzati è a prima vista impietoso: nel 1961 i consumi in Italia erano poco più della metà di quelli di Francia e Germania e un quarto di quelli americani. Tuttavia, la situazione di arretratezza restituita dal quadro nazionale può essere scomposta alla luce delle differenze interne: se isoliamo il Nord-Ovest, infatti, vediamo come la spesa per consumi fosse pari a quella olandese, vale a dire il 70% di quella di Francia e Germania e che perciò le regioni epicentro del miracolo economico fossero pienamente inseribili, seppur in posizione di arretratezza relativa, nel quadro dei consumi dell’Europa avanzata; al Sud, invece, il livello, pari al 40% di quello della Francia, era talmente basso da allontanare irrimediabilmente quelle regioni dai livelli dell’Europa del Nord (ISTAT 1971, p. 220).

Il sostenuto e continuo incremento registrato dai consumi nell’arco degli anni Cinquanta, seppur con marcate differenze di classe, finì con il coinvolgere l’intero Paese: la crescita fu particolarmente consistente all’inizio, quando i consumi crebbero più del 6% annuo, per attestarsi successivamente tra il 3 e il 4%, con due anni di ristagno, il 1954 e il 1958.

Questo sensibile incremento permise di ridurre la quota spesa per generi alimentari e bevande, un dato che rappresenta un significativo, anche se un po’ generico, indice di prosperità: a livello nazionale si passa dal 47 al 43%, il Sud passa dal 52 al 47%, il Nord-Ovest dal 45 al 41%, il Nord-Est dal 46 al 44%, il Centro dal 43 al 41%. A questa diminuzione della quota delle spese per generi alimentari sul totale dei consumi corrispondono significativi incrementi della spesa in termini assoluti, cosa che testimonia un miglioramento della dieta degli italiani rispetto alle ristrettezze dell’immediato dopoguerra. In altri termini, pur impegnando una quota inferiore del proprio budget per le spese alimentari, nel corso degli anni Cinquanta gli italiani potevano spendere di più per gli alimentari. Le differenze, in termini assoluti, sono considerevoli: al Sud si spendono circa i due terzi delle cifre del Nord-Ovest, senza marcate variazioni nel corso del decennio; mentre al Centro e nel Nord-Est gli anni Cinquanta rappresentano un decennio di forte convergenza verso il livello di spesa per alimentari delle più ricche regioni del Nord-Ovest: nel 1961 si è arrivati ormai al 90%. Anche sul piano dei consumi alimentari si può perciò sostenere che nel corso degli anni Cinquanta si assistette a un significativo miglioramento al Centro e nel Nord-Est, che si avvicinarono agli standard dell’area più ricca del Paese, mentre l’incremento del Sud appariva ancora modesto e non tale da modificare significativamente il divario con le altre aree.

In questi anni si riscontra un notevole arricchimento della dieta: il consumo di carne bovina aumenta più del doppio; quello di pollame triplica; raddoppia il consumo di pomodori e altri ortaggi.

Alti risultano anche gli incrementi nel consumo di frutta: le pere raddoppiano, le mele salgono dell’80%, le pesche aumentano due volte e mezza, le banane triplicano. Crescita anche nel consumo di grassi: raddoppia l’olio di semi, aumenta dell’80% l’olio di oliva; aumenta del 70% il consumo di zucchero e del 90% quello del caffè. Sono incrementi significativi che testimoniano di una dieta più ricca e variegata e di un aumentato apporto calorico e proteico. Le pochissime voci che registrano un calo sono da ricondurre alla disgregazione del mondo rurale e allo spopolamento della montagna che facevano venire meno abitudini alimentari strettamente legate alle complesse strategie di autoconsumo e di utilizzo delle risorse locali di un’economia povera: il mais cala del 15%, i fichi secchi del 20%, le castagne del 50%; la carne ovina e caprina del 20%.

La spesa per abbigliamento ebbe un incremento in termini assoluti molto limitato, tanto che la sua quota parte sul totale delle spese per consumi si ridusse dal 13 al 10%. È una quota abbastanza omogenea dal punto di vista geografico e va messa in relazione con la crescente industrializzazione del settore delle confezioni, con una maggiore disponibilità di abiti pronti a basso prezzo. Anche la grande distribuzione aveva fatto un passo avanti, sebbene rimanesse assente da molte aree del Paese: negli anni Cinquanta i grandi magazzini passano da 156 a 281, vale a dire da 1 ogni 300.000 a 1 ogni 180.000 abitanti; si tratta di una presenza ancora marcatamente urbana, ben diffusa anche nelle principali città del Sud, mentre è assai scarsa nelle regioni montuose del Paese, in quelle alpine al Nord, in Abruzzo e in Basilicata al Sud.

Un trend opposto a quello dell’abbigliamento è seguito invece dalle spese per abitazione, combustibili ed energia elettrica che, con una media nazionale del 96% (1951-1961), aumentano tra l’80% e il 100% nelle varie aree del Paese portando la loro quota sul totale della spesa per i consumi dal 10 al 13%. Dietro a questo incremento si può vedere il miglioramento di una situazione abitativa estremamente misera, l’aumento dei costi del suolo legato al processo di urbanizzazione, la compiuta elettrificazione del Paese e il crescente utilizzo di moto e autoveicoli che comportava l’aumento della spesa per carburanti. Tuttavia, se si considera che l’incidenza dei costi di energia sul totale di questo capitolo di spesa si riduce dal 29 al 22%, si può guardare alle abitazioni come alla principale voce che giustifica l’incremento di questa categoria. Disaggregando il dato per aree geografiche, possiamo registrare un incremento che supera il 100% al Sud, è intorno al 95% nel Nord-Ovest e al Centro, inferiore all’85% nel Nord-Est. Per quanto riguarda il Centro e il Nord-Ovest si può pensare a una pressione demografica sui grandi centri metropolitani che alimenta l’ascesa dei prezzi, cosa che al Nord-Est, dove gli equilibri demografici sono ancora abbastanza stabili, si avverte molto meno. A ogni modo, la ragione principale di questo aumento è da imputare al miglioramento della situazione abitativa: negli anni Cinquanta la popolazione italiana cresce circa dello 0,6% annuo; il numero delle abitazioni del 2,1% e quello delle stanze del 2,4% (censimenti decennali abitazioni). Molte più case a disposizione e anche leggermente più spaziose, dunque, in un quadro di rapida urbanizzazione che si associa a processi di nuclearizzazione familiare e di declino delle famiglie allargate rurali: calano infatti di circa 250.000 unità le case detenute non in proprietà e non in affitto, vale a dire, prevalentemente sulla base dei contratti agrari di enfiteusi, colonie parziarie ecc., portandosi, nel corso degli anni Cinquanta, dall’11,3 al 7,5% del totale delle abitazioni (in questa cifra rientrano comunque anche alcune abitazioni urbane, date in uso ai portieri). Aumentano del 16% le abitazioni in affitto e del 39% le abitazioni in proprietà, tanto che queste ultime hanno quasi raggiunto il numero di quelle in affitto. Abitare la casa in proprietà era peraltro molto più diffuso nelle regioni del Sud che in quelle del Nord.

Strettamente collegate a questo investimento sulle abitazioni, in particolare sulla casa in proprietà che diviene il principale patrimonio di famiglia e al contempo un ambito privilegiato di investimento simbolico sull’identità familiare, sono le spese per arredamento ed elettrodomestici, che quasi raddoppiano. La formazione di nuovi nuclei familiari, che sempre più spesso andavano ad abitare una nuova casa, facevano alzare le vendite di nuovi mobili, sebbene si trattasse ancora di beni che, nella concezione dei consumatori del boom economico, venivano associati a valori come la durata, la qualità, il risparmio; negli anni Sessanta, insomma, si è ben lungi dall’aver acquisito, quantomeno riguardo alla sfera domestica, un comportamento di consumo all’americana, vale a dire orientato a un rapido ricambio dei beni posseduti (Asquer, in I consumi della vita quotidiana, 2013). Per questa voce di spesa le considerazioni che si sono fatte per il complesso dei consumi risultano enfatizzate. Si tratta infatti di un capitolo per il quale il riequilibrio tra le varie parti d’Italia risulta più marcato e al contempo le differenze rimangono ancora enormi: le spese per mobili e arredamento crescono infatti meno della media nazionale al Nord-Ovest e di più al Sud; tuttavia, in termini assoluti, la spesa al Sud rimane ancora inferiore alla metà di quella del Nord-Ovest.

Occorre ricordare che si tratta di voci di spesa che andrebbero valutate contestualmente alle differenze di prezzo tra le varie aree del Paese. Il contesto è quello di una profonda trasformazione della produzione e commercializzazione del mobile, tuttavia essa si concentrava quasi esclusivamente nelle regioni del Nord e in parte in alcuni distretti della Toscana e delle Marche. Questi cambiamenti produttivi erano in parte trainati anche dall’andamento della grande distribuzione, che tuttavia si è visto avere ancora un ruolo limitato negli anni Cinquanta. A ogni modo, la Rinascente stava potenziando il settore mobili all’interno dei propri grandi magazzini servendosi di una produzione in serie fornita da imprese che lavoravano esclusivamente per essa. Tuttavia, nelle aree del Sud lontane dai centri urbani, il circuito di produzione e commercializzazione dei mobili era ancora interamente artigianale e questo poteva in definitiva alzare il prezzo rispetto alle altre aree del Paese.

Un riequilibrio ancora più sensibile si riscontra anche nelle spese per igiene e salute, che crescono molto meno al Nord-Ovest (33%) che al Sud (83%), tanto da portare i livelli del Sud rispetto al Nord-Ovest dal 45 al 62%. Sono qui evidenti gli effetti di nazionalizzazione di questo tipo di spesa portato dalla costruzione di un più efficiente sistema di tutela sanitaria pubblico, che rendendo più omogenee le prestazioni sanitarie sul territorio nazionale ne avvicinava i livelli di spesa, pur in presenza di consistenti differenze di reddito.

Il trend al riequilibrio riguarda anche la spesa per comunicazione e trasporti che cresce più rapidamente nelle aree del Paese che all’inizio del decennio erano più indietro: cresce infatti quasi del 140% al Nord-Est e al Sud, poco più del 90% al Nord-Ovest. A ogni modo, le differenze in questo settore rimangono molto alte: il Sud spendeva un terzo del Nord-Ovest per questa voce di spesa all’inizio degli anni Cinquanta e all’inizio del decennio successivo ancora poco più del 40%. Non deve perciò stupire che, alla metà del decennio, il 40% del milione di veicoli circolanti in Italia fosse registrato nel Nord-Ovest. Lo stesso si può dire delle spese telefoniche. Se prendiamo gli abbonati della Stipel nel 1952, vale a dire quelli di Piemonte e Lombardia, troviamo 4,5 abbonati per 100 abitanti, mentre nella zona gestita dalla Set, vale a dire Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, il rapporto era pari a 0,7 su 100 abitanti. Nel 1961 gli abbonati della Stipel sono poco più che raddoppiati, mentre quelli della Set sono più che triplicati, tuttavia le cifre mostrano ancora una differenza enorme nella diffusione, con 10,4 abbonati per 100 abitanti nelle due regioni del Nord e 2,8 in quelle del Sud (Ottaviano, in I consumi della vita quotidiana, 2013, p. 160). Queste differenze non manifestavano soltanto un divario nelle possibilità di spesa tra le regioni del Nord e quelle del Sud, ma riflettono anche una profonda differenza nella qualità dell’infrastruttura e del servizio. Il servizio telefonico nelle regioni del Sud era notoriamente molto scadente, le linee erano limitate e le zone raggiunte dal servizio si concentravano essenzialmente intorno alle aree urbane, le uniche considerate redditizie dalle imprese di gestione. I passi legislativi operati negli anni Cinquanta per fare diventare la rete telefonica un servizio pubblico, cosa che comportava l’impiego di risorse da parte dello Stato per l’estensione del servizio alle zone non appetibili per le imprese private, diede i suoi frutti: nel 1954 tutti i comuni d’Italia disponevano di un collegamento telefonico. Molto più lenta fu però l’estensione della rete alle frazioni e alle borgate che, se si poteva considerare completata al Nord alla fine degli anni Cinquanta, richiese invece ancora molti anni al Sud.

Negli anni Sessanta si accentuano alcune tendenze appena delineate. La crescita complessiva dei consumi è ben più sostenuta, tra il 1961 e il 1970 è infatti superiore al 6,3% annuo e prosegue la tendenza al riequilibrio tra le aree geografiche iniziata già nel decennio precedente: la crescita al Nord-Ovest si ferma, infatti, al 5,5%; il Nord-Est cresce del 6,7%, il Sud del 6,8%, il Centro nella media nazionale. L’analisi delle singole voci riflette abbastanza fedelmente la tendenza generale al riequilibrio territoriale della spesa, sebbene i valori assoluti rimangano ancora molto distanti (fig. 2).

La voce alimentari e bevande riduce ulteriormente la sua quota sul totale che passa dal 43 al 39%. È una quota attorno alla quale convergono le varie regioni del Paese, solo al Sud la quota dei consumi alimentari rimane superiore al 40%. Tuttavia, nonostante questo riequilibrio, la persistenza di una forte variazione territoriale nei livelli di consumo, fa sì che la spesa reale al Sud sia ancora inferiore al 70% di quella del Nord-Ovest, mentre Nord-Est e Centro si portano oltre il 90%.

I capitoli di spesa che fanno registrare l’incremento più alto sono quelli relativi a igiene e salute e a trasporti e comunicazioni. Il primo dei due fa registrare una crescita superiore al 12% annuo, con una distribuzione territoriale che va dal 10,4% del Nord-Ovest al 13,5% del Sud; si tratta di un riequilibrio importante, che riflette la progressiva nazionalizzazione del sistema di assistenza sanitaria: nell’arco di vent’anni la spesa per igiene e salute al Sud è passata dal 63 al 78% della media nazionale.

Trasporti e comunicazioni è la voce che registra la crescita più significativa del decennio: 13% annuo, con la consueta tendenza al riequilibrio territoriale, si va infatti dal 10,5% del Nord-Ovest al 16,9% del Sud; tuttavia i dislivelli di partenza erano enormi e la spesa al Sud per questa voce continua a esser poco più della metà di quella del Nord-Ovest. Riguardo alle spese telefoniche, l’estensione della rete anche nelle zone interne del Sud ne incentiva l’utilizzo. Il telefono assume un’importanza particolare nelle zone che si erano spopolate nel corso del ventennio precedente a causa degli intensi flussi migratori e rappresenta uno strumento utilissimo per mantenere i contatti tra le famiglie che si erano dislocate in luoghi diversi.

Il capitolo di spesa più significativo è quello relativo ai trasporti perché l’automobile, quantomeno al Nord, sta diventando un bene di consumo di massa. A livello nazionale, nel 1971, si registrano più di 11 milioni di autovetture, vale a dire 206 auto per mille abitanti. Al primo posto per presenza di automobili si trova il Piemonte – dove ha sede la più grande industria automobilistica nazionale – con 281 vetture per mille abitanti, all’ultimo la Basilicata con 103. L’acquisto di un bene molto costoso come l’autovettura fa emergere in modo più netto le differenze economiche tra le varie regioni: tutte quelle del Sud stanno abbondantemente sotto la media nazionale, tuttavia anche regioni come il Veneto e il Trentino-Alto Adige, pur con valori superiori alle regioni del Sud, non raggiungono la media nazionale.

Mutamenti nella distribuzione negli anni della lunga crescita

L’incremento dei consumi negli anni Cinquanta è accompagnato da una lenta trasformazione del sistema distributivo. Nuove forme di commercializzazione dei prodotti risultarono cruciali, soprattutto per determinati beni. Per i cosiddetti beni durevoli, per es., la vendita a rate, ancora poco diffusa in Italia, si rivelò decisiva: in un’indagine ministeriale del 1955 si può leggere come venissero venduti a rate due terzi delle automobili, degli apparecchi radiofonici e televisivi e dei mobili (Scarpellini 2001, p. 79).

Sul finire degli anni Cinquanta, dopo il fallimento di un primo tentativo nel 1949, si diffusero anche in Italia i supermercati, i grandi negozi self-service che avevano sostenuto la rivoluzione dei consumi negli Stati Uniti già dagli anni Trenta e che richiedevano determinati presupposti per poter funzionare efficacemente: una struttura produttiva del settore alimentare adeguata alla commercializzazione dei prodotti su larga scala, una popolazione concentrata in città, integrata da efficienti reti di trasporto pubblico o che disponesse massicciamente di veicoli privati. Le difficoltà del decollo del sistema dei supermercati in Italia era in parte da imputare al settore della produzione agroalimentare ancora immaturo, alla modestia delle risorse dei consumatori, ma soprattutto alla risoluta opposizione dei piccoli commercianti che vedevano i propri affari minacciati da questo nuovo sistema distributivo. Fu verso la fine degli anni Cinquanta che alcuni dei presupposti necessari alla diffusione della grande distribuzione cominciarono a maturare: reddito e consumi erano in rapido aumento, le migrazioni interne alimentavano il processo di urbanizzazione, l’industria agroalimentare stava modernizzando impianti e organizzazione riducendo i costi e aumentando i volumi produttivi.

Il primo gruppo a entrare nella grande distribuzione alimentare faceva capo a Nelson Rockefeller, che, forte dell’esperienza maturata nel settore negli Stati Uniti, diede vita insieme a dei soci italiani alla Supermarket italiani che operò inizialmente soprattutto a Milano e Firenze. Si trattava della consapevole esportazione di un modello distributivo che perseguiva, al contempo, obiettivi commerciali e ideologici. Rockefeller era infatti fermamente convinto che sarebbero stati i consumi di massa il miglior antidoto all’espansione comunista e che il supermercato fosse un fondamentale strumento per perseguirli. Ci si rese tuttavia ben presto conto che il modello della grande distribuzione americana andava adattato alle circostanze economiche e alle abitudini di consumo italiane. La dimensione ottimale dei supermercati, per es., si rivelò sensibilmente inferiore agli standard americani; ma soprattutto in Italia la grande distribuzione dovette confrontarsi con la risoluta opposizione dei commercianti, particolarmente influenti sulla politica locale. Nel 1959, proprio per sbloccare la situazione di stallo nel settore commerciale, il ministero del Commercio spostò la competenza sulle licenze per i supermercati dai comuni alle prefetture, riservandosi così un ruolo cruciale nella promozione delle moderne forme di distribuzione. Ciò creava condizioni più adatte alla diffusione dei supermercati; il governo centrale era infatti più favorevole alla grande distribuzione rispetto agli enti locali, perché essa era vista come acceleratore nella diffusione dei consumi di massa, che rappresentò uno degli elementi fondamentali della legittimazione del sistema politico nell’Italia del dopoguerra. Occorre tuttavia ricordare che, dalla fine degli anni Cinquanta in avanti, anche la Confcommercio cercò di conciliare l’introduzione dei supermercati con gli interessi dei suoi numerosi piccoli associati, piuttosto che opporvisi frontalmente. Si realizzò una sorta di compromesso a livello geografico, cercando di limitare l’ingresso dei supermercati nei centri storici e favorendo piuttosto il loro impianto nelle zone di nuova urbanizzazione, che si stavano rapidamente estendendo nelle vaste aree metropolitane o nelle periferie delle città medie e grandi.

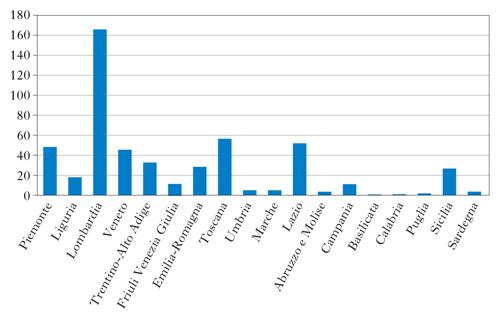

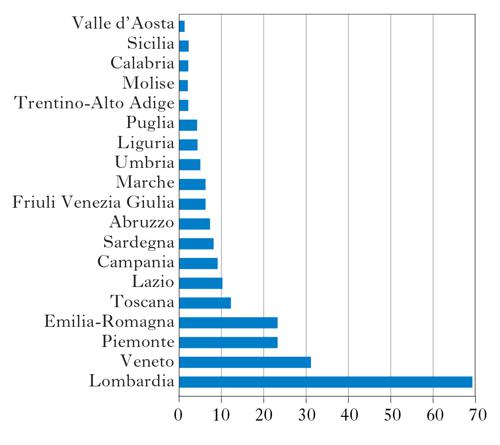

La crescita dei supermercati fu un fenomeno degli anni Sessanta, quando passarono da 82 a 522 (ISTAT, 1972-1977; i dati si riferiscono alle unità locali, senza le unità amministrative delle grandi imprese). La distribuzione regionale dei supermercati era estremamente differenziata: la Lombardia, con i suoi 166 supermercati, era di gran lunga la regione dove la loro densità era più alta, circa 1 ogni 50.000 abitanti; il Trentino-Alto Adige ne aveva un numero molto alto data la popolazione; seguiva la Toscana e, con almeno un supermercato per 100.000 abitanti, il Piemonte, la Liguria, il Veneto e il Lazio. Pressoché assenti erano invece ancora i supermercati al Sud: 11 in Campania, a fronte di una popolazione che superava i 5 milioni di abitanti; 2 in Puglia, uno in Basilicata, uno in Calabria; l’unica regione del Sud che presentava un discreto numero di supermercati era la Sicilia con 27 unità (fig. 3). Al Sud, inoltre, si trattava talvolta di minimarket, come testimonia la superficie media degli esercizi che in Puglia e Calabria non raggiungevano i 500 metri quadrati. Al Nord, invece, una regione relativamente in ritardo rispetto a quelle contigue, come l’Emilia-Romagna, dove la tradizione cooperativa si era trovata in conflitto con la grande distribuzione commerciale prima di entrare invece in diretta concorrenza con essa, sembrava sfruttare i vantaggi dell’essere un late comer. Essendo infatti partita quando il fenomeno della grande distribuzione alimentare era già efficacemente avviato, poté iniziare con unità più ampie rispetto a quelle di altre regioni: la superficie media per supermercato in Emilia-Romagna era di 900 mq, il dato più alto a livello nazionale.

La localizzazione dei supermercati negli anni Sessanta era sensibile all’attrazione dei poli metropolitani: 109 dei 166 supermercati lombardi erano in provincia di Milano, vale a dire i due terzi a fronte di una popolazione del 46%; quasi la totalità dei supermercati del Lazio erano in provincia di Roma, il 90% su una popolazione del 74%; un terzo dei supermercati veneti era in provincia di Venezia, che contava invece solo un quinto della popolazione regionale. Anche in Toscana e in Emilia-Romagna i capoluoghi regionali assorbivano una quota di supermercati ben più consistente di quella della popolazione. Più bilanciata era invece la distribuzione in altre regioni come il Piemonte, la Liguria, la Sicilia, la Campania. Dietro questi sviluppi si può scorgere l’efficacia dell’opposizione dei commercianti alla diffusione dei minimarket in provincia, mentre nelle grandi aree metropolitane l’espansione del mercato, e dello spazio urbano, creò maggiori opportunità per le nuove imprese, senza che queste entrassero in diretto conflitto con la distribuzione tradizionale.

Il sistema distributivo presentava perciò delle asimmetrie sia sul territorio nazionale, con una marcata differenza tra Nord e Sud, sia sul piano della distribuzione interna alle regioni, con una marcata differenza tra centri urbani e provincia. Tutto ciò fa pensare che, all’inizio degli anni Settanta, la diffusione dei supermercati in Italia, oltre che ancora relativamente limitata, risentisse pesantemente di circostanze in parte casuali che avevano presieduto al loro impianto. La presenza di pochi grandi gruppi che avevano scelto determinati centri urbani per iniziare la loro attività imprenditoriale condizionava fortemente la localizzazione dei supermercati, come testimoniano i casi di Milano e Firenze, dove iniziò l’avventura della Supermarkets italiani. Si stavano affermando nuovi piccoli gruppi che andavano a coprire alcuni buchi di mercato, come la Romana Supermarket nella capitale e il Gruppo Garosci a Torino. Al contempo, si stava consolidando la presenza dei grandi gruppi che progettavano più sistematiche coperture territoriali; si trattava tuttavia di un processo ancora molto limitato, che avrebbe fatto sentire i suoi effetti soltanto negli anni Settanta.

I supermercati erano uno spazio di consumo relativamente interclassista: i prezzi più bassi, anche del 15-25%, potevano infatti attirare la clientela meno abbiente. Non a caso, l’apertura di un supermercato a Sesto San Giovanni, uno dei principali centri industriali dell’agglomerazione milanese, venne fortemente voluta dalla popolazione operaia (Scarpellini 2001, pp. 170-71). Inoltre, l’anonimità della struttura incoraggiava la clientela immigrata di recente al Nord, che si sentiva esclusa dalle forme di fidelizzazione dei negozi tradizionali nei quali si celavano larvate forme di discriminazione.

Finanche dal punto di vista di genere, i supermercati segnalavano una presenza maschile nettamente maggiore rispetto al negozio tradizionale, nel quale le donne mantenevano un ruolo predominante (Scarpellini 2001, p. 119). L’ampio assortimento di prodotti, reso possibile dal superamento della limitata offerta del settore agroalimentare italiano attraverso le importazioni e le garanzie di igiene e qualità, non sempre fornite dalla distribuzione tradizionale, attiravano nei supermercati anche le classi medio-alte. La storica arretratezza dell’industria agroalimentare italiana spinse le grandi catene, come la Supermarkets italiani, a produrre in proprio alcuni generi che non potevano essere forniti con la qualità, quantità e continuità desiderate dalle piccole imprese esistenti: prodotti da forno, pasta fresca, gelati, uova, pollame e conigli; oppure faceva produrre a piccole imprese con il marchio SI, sia alimentari che generi di profumeria sotto la sua supervisione. Si trattò di una integrazione verticale che nasceva, appunto, più dalle carenze del sistema industriale esistente che dall’intento di internalizzare i profitti.

Certo, non sono mancate diffidenze e resistenze per il venire meno di un diretto rapporto sensoriale con il cibo: si trattò di un processo di mutamento antropologico nel rapporto con i prodotti alimentari con il quale si erano dovuti confrontare, già nei primi decenni del secolo, le imprese e i pubblicitari americani (Strasser 1989; trad. it. 1999). I prodotti, infatti, spesso non potevano più essere visti, assaggiati, annusati perché contenuti in confezioni, scatole, lattine, coperti dal cellofan o addirittura surgelati. Il rapporto con il cibo andava ricostruito su nuove basi, vale a dire attraverso un circuito semiotico creato da pack-aging e pubblicità che richiedevano una compiuta industrializzazione del settore agroalimentare e una distribuzione su larga scala. Il sistema dei marchi, che si venne diffondendo negli anni del boom, consentì la costruzione di nuove forme di fiducia nei prodotti, che potevano affrancarsi dalla mediazione del negoziante di quartiere conosciuto dal cliente al quale tradizionalmente ci si affidava per suggerimenti e consigli. Si trattò di uno dei veicoli di nazionalizzazione del consumo alimentare, e non solo, che ebbe nella televisione una delle fonti più importanti creando un linguaggio del consumo nazionale che conviveva, ma in parte soppiantava, le specificità regionali o locali del consumo.

Fu una sorta di circolo virtuoso che si potenziava tra industrializzazione del settore alimentare e grande distribuzione. Aumentando la diffusione di prodotti confezionati, e poi surgelati, il supermercato retroagì sia sul sistema industriale, aprendo nuovi spazi all’industria alimentare, sia sul settore distributivo tradizionale, che dovette in molti casi adeguarsi a una nuova grammatica del consumo, dettata dalla grande distribuzione e dalla pubblicità dei marchi più noti.

È possibile valutare il miglioramento dell’attrezzatura tecnologica dei negozi guardando a quelli che disponevano di un banco frigo, un’attrezzatura indispensabile per poter assecondare le nuove tendenze del consumo e che i consumatori potevano trovare ampiamente all’interno della grande distribuzione: nel 1971 erano circa un terzo (ISTAT, 1971-1977). Se guardiamo alla distribuzione regionale, possiamo osservare tutta la distanza tra Nord e Sud: tutte le regioni del Nord, e la gran parte del Centro, avevano infatti una quota dei negozi con banco frigo prossima o superiore al 40%; al Sud solo in Sicilia e in Puglia si raggiungeva il 20%, mentre nelle altre regioni ci si attestava sul 15%, o anche sotto. Si tratta della riprova che il settore distributivo del Sud era arretrato, sottocapitalizzato, a bassa produttività, e che costituiva un meccanismo di assorbimento della disoccupazione più che un dinamico settore imprenditoriale. Anche il numero degli esercizi in rapporto alla popolazione era più alto al Sud che al Nord, il che testimonia di un bassissimo fatturato di quei negozi, dato che il volume complessivo di consumi che dovevano spartirsi era ben inferiore a quello del Nord.

Il fenomeno di reciproco potenziamento tra diffusione della grande distribuzione e industrializzazione che è stato osservato per il settore alimentare era molto simile a quello che i grandi magazzini avevano provocato nel settore dell’abbigliamento, determinando il declino della sartoria artigianale e promuovendo invece la commercializzazione di abiti confezionati. Si trattava di un processo che ebbe effetti di nazionalizzazione nella cultura del vestire; i costumi regionali, infatti, persero di importanza nella vita quotidiana, rimanendo tutt’al più presenti in occasione di particolari feste religiose o popolari. Il linguaggio nazionale del vestire che si venne creando si frammentava sempre più sulla base di fratture dipendenti dall’appartenenza sociale, di generazione e di genere, mentre le differenze geografiche, soprattutto per le giovani generazioni, perdevano progressivamente di importanza. Si trattò di un processo iniziato lentamente sul finire degli anni Cinquanta; all’inizio di questo decennio, infatti, l’acquisto di abiti su misura era probabilmente ancora un’abitudine per la maggioranza degli italiani (Luzzatto Fegiz 1956, p. 1258). La trasformazione delle culture dell’apparenza nelle zone di provincia, soprattutto nel Meridione, fu certamente più lenta ed ebbe un’accelerazione soltanto negli anni Settanta.

Il numero dei grandi magazzini, che era cresciuto dell’80% negli anni Cinquanta, raddoppiò nel decennio successivo, così che all’inizio degli anni Settanta ne venivano censiti 585, uno ogni 90.000 abitanti. Si è visto come, all’inizio degli anni Cinquanta, Sicilia e Sardegna mostrassero una presenza ben più marcata di grandi magazzini rispetto alle grandi regioni agricole del Nord, come l’Emilia-Romagna e il Veneto. A Cagliari, per es., vi era uno tra i 12 maggiori grandi magazzini del Paese, quelli che avevano più di 100 dipendenti, gli altri 11 erano collocati 3 a Milano, 6 a Roma e 2 a Napoli. Anche nel 1971 non sembra esservi una chiara gerarchia territoriale tra Nord e Sud. Se si eccettua la Basilicata, infatti, dove vi erano soltanto due grandi magazzini, aperti nel corso degli anni Sessanta, regioni come Sicilia e Sardegna presentavano ancora una concentrazione di grandi magazzini in rapporto alla popolazione più alta che in Piemonte. Anche la Puglia aveva una concentrazione non lontana dalla media nazionale, più arretrata era invece la Campania; particolarmente numerose furono le nuove aperture negli anni Sessanta in regioni come il Veneto, l’Emilia-Romagna, l’Umbria, l’Abruzzo. Nella distribuzione interna alle regioni, si riproduce la dominanza metropolitana che si è notata per i supermercati, anche se appare meno accentuata. In Piemonte, Lombardia, Lazio e Campania ben più della metà dei grandi magazzini erano situati nella provincia del capoluogo di regione, con valori che raggiungono l’84% nel caso di Roma; in provincia di Venezia erano situati un terzo dei grandi magazzini del Veneto, in provincia di Bologna vi erano un quarto dei grandi magazzini dell’Emilia-Romagna, in provincia di Palermo soltanto un quinto dei grandi magazzini siciliani.

La dominanza delle metropoli del triangolo industriale era ancora indiscutibile, quasi un quinto di tutti i grandi magazzini italiani risultavano ubicati nelle tre province di Milano, Torino e Genova, tuttavia cominciava a profilarsi un’infrastruttura commerciale abbastanza diffusa, un fenomeno destinato a consolidarsi negli anni successivi. Nel caso del vestiario, il principale settore commerciale dei grandi magazzini, il conflitto con il commercio tradizionale era meno acceso che nel settore alimentare. Anzitutto, perché i grandi magazzini esistevano ormai da mezzo secolo e non era in discussione perciò la loro presenza come componente della struttura della distribuzione; in secondo luogo, perché le tipologie di prodotti che offrivano erano in parte diverse da quelle del commercio tradizionale, che poteva rivendicare una maggiore qualità del prodotto rispetto alla produzione in serie; infine, perché i grandi magazzini stavano ampliando la loro offerta in settori come l’arredamento e gli utensili per la casa, una voce in rapida espansione per la quale non vi era una capillare struttura distributiva.

Un’ultima osservazione sul sistema della distribuzione negli anni del boom riguarda il commercio ambulante, ben presente, sebbene in calo, nell’Italia degli anni Cinquanta, quando il numero degli ambulanti ammontava al 7,6% del totale degli esercizi commerciali. All’inizio degli anni Cinquanta la maggior parte degli ambulanti girava a piedi o in bicicletta, soltanto uno su sei era dotato di un mezzo meccanico; una proporzione quest’ultima che variava notevolmente nel territorio nazionale perché mentre nelle regioni del Centro-Nord gli ambulanti dotati di un mezzo meccanico erano il 20-25%, in quelle del Sud raramente raggiungevano il 10%, nel caso della Sicilia soltanto il 2%. Ciò significa che dietro questa professione vi erano situazioni molto diverse: mentre in alcune aree del Nord vi erano imprese con una qualche dotazione di capitale e un discreto raggio d’azione, al Sud si trattava di una popolazione spesso poverissima. Il calo degli ambulanti registrato negli anni Cinquanta è da imputare al miglioramento del sistema distributivo e alla creazione di opportunità occupazionali che rendevano questo lavoro dalla tanta fatica e dai magri guadagni sempre meno appetibile. Tuttavia la diminuzione non fu generalizzata: in Calabria vi fu aumento addirittura del 17%, anche in molte aree dell’Appennino centro-meridionale si assistette a un incremento del numero degli ambulanti, che potevano giovarsi di mezzi meccanici per gli spostamenti. Ancora negli anni Sessanta in alcune remote aree d’Italia l’incremento dei consumi era reso possibile dalla presenza del commercio ambulante, perché il sistema distributivo più moderno non era interessato a operare in mercati isolati, ristretti e poveri quali quelli di gran parte delle aree interne delle regioni del Centro-Sud. Tuttavia, proprio la crescita del numero di ambulanti in quelle aree depresse mostra come, a modo loro, esse partecipassero a una trasformazione complessiva dei consumi che stava investendo il Paese.

Marketing e sistema dei media nell’età della televisione

Negli anni Sessanta, l’affermazione di moderne forme della distribuzione commerciale ha perciò dovuto confrontarsi con una dinamica territoriale del consumo che presentava ancora marcate differenze regionali, persistenti fratture tra città e campagna, aree ancora isolate nelle regioni montane interne e alpine. Questa complessa articolazione dello spazio fisico della distribuzione e del consumo interagì con la ristrutturazione dello spazio virtuale creato dai media, che aprì un’ulteriore dimensione simbolica delle culture del consumo. Negli anni del boom vi fu una crescita della presenza della pubblicità un po’ in tutti i media. Le imprese di distribuzione, per es., si rivolgevano alla stampa locale per annunciare le loro aperture, le campagne promozionali, le novità; potevano servirsi anche di testate nazionali provviste di pagine locali come il «Corriere della sera», che ebbe un ruolo molto importante per il lancio dei supermercati a Milano. O ancora, la nascita o il rinnovamento di molti rotocalchi popolari negli anni Cinquanta e Sessanta, destinati a consumatori dai profili abbastanza precisi in termini di genere, generazione, estrazione sociale e culturale, erano destinatari di promozioni commerciali che miravano a specifiche nicchie di consumatori; gli investimenti pubblicitari sui periodici aumentarono costantemente arrivando a eguagliare quelli destinati ai quotidiani alla metà degli anni Settanta. Alla fine degli anni Cinquanta era ancora la carta stampata, presa nel suo complesso, in grado di raggiungere la più ampia quota del mercato, seguita dalla radio, dal cinema e dalla televisione che con l’inizio della trasmissione di “Carosello” nel 1957 inaugurò una nuova dimensione pubblicitaria.

La diffusione della televisione nelle abitazioni degli italiani fu molto più rapida di quella di altri beni durevoli. Nel 1961 gli abbonati erano già 2,6 milioni, vale a dire 53 per 1000 abitanti: possiamo perciò stimare che il televisore fosse presente circa in una casa su otto, sebbene il pubblico fosse molto più ampio data la ben documentata abitudine della visione collettiva nei bar o nelle case private. Le differenze regionali nella diffusione erano piuttosto sensibili, anzitutto per ragioni tecniche legate alla morfologia dei territori, che rendeva difficili le trasmissioni nelle aree montuose del Paese, così che il numero degli abbonati era circa la metà della media nazionale in Trentino-Alto Adige, poco più della metà in Valle D’Aosta. Di grande influenza era inoltre il costo elevato dell’apparecchio, che rendeva la geografia della diffusione della televisione molto simile a quella della ricchezza italiana. Ben al di sotto della media erano infatti tutte le regioni del Sud, in particolare quelle che al reddito modesto aggiungevano un territorio largamente montuoso: la Basilicata era all’ultimo posto con 20 abbonati per 1000 abitanti, poco sopra la Calabria con 24, le altre regioni si collocavano tra i 30 e i 35. Le regioni nelle quali la televisione ebbe una diffusione nettamente più rapida sono quelle a forte dominanza metropolitana come la Lombardia, il Lazio, la Liguria. Nei primi anni, insomma, la diffusione degli abbonamenti e degli apparecchi era ancora prevalentemente urbana. Non era infatti infrequente che più della metà degli abbonamenti registrati a livello regionale si concentrasse nel capoluogo, con punte dell’80% in Lazio e del 70% in Liguria.

Andrebbe insomma forse ridimensionato il giudizio che vede la televisione come un immediato agente di omologazione culturale del territorio nazionale. In quegli anni, la televisione era nettamente più diffusa nelle aree urbane e rinforzava alcune tendenze che vedevano già le grandi città all’avanguardia nell’innovazione dei comportamenti sociali e nell’elaborazione di nuove culture del consumo. Le città avevano la maggiore concentrazione di popolazione abbiente, stampa e pubblicità ne permeavano massicciamente l’immaginario e la grande distribuzione commerciale vi aveva la propria sede di elezione, esercitando i suoi effetti di ampliamento e innovazione dell’offerta e di stimolo alla dinamica del consumo. È proprio nel quadro della diffusione della grande distribuzione che la pubblicità televisiva si inseriva in modo virtuoso, perché costituiva un veicolo estremamente efficace per la costruzione di un rapporto diretto tra il consumatore e il marchio propagandato. Si tratta di un passaggio fondamentale nella storia dei consumi del dopoguerra, perché collega la produzione industriale di beni di consumo e il consumatore attraverso la mediazione della grande distribuzione e della pubblicità televisiva. Il consumatore si trovava così a saltare le mediazioni personali nel suo rapporto con i beni di consumo per riferirsi invece sempre più a un universo simbolico creato mediaticamente, attraverso il quale costruiva un diretto rapporto di fiducia con il marchio.

Nel 1971 il numero di abbonamenti in rapporto alla popolazione era più che triplicato (181), così che il televisore è presente in una famiglia su due, e le pur persistenti differenze territoriali si sono notevolmente ridotte: nel 1961 la regione con il più alto numero di abbonati, il Lazio, aveva più di quattro volte il numero di abbonati della regione che ne aveva meno, la Basilicata. Nel 1971, la Liguria che aveva il più alto numero di abbonati in rapporto alla popolazione (239), aveva poco più della metà degli abbonati di quella che risultava averne di meno, vale a dire la Calabria (112). Il miglioramento del grado di copertura territoriale della televisione favorì il parziale superamento del gap delle regioni montuose del Nord: la Valle D’Aosta aveva raggiunto la media nazionale, mentre Trentino-Alto Adige (160) e Friuli Venezia Giulia (144) rimanevano ancora al di sotto, ma non di molto. Nelle più ricche regioni del Nord si registrava un abbonato ogni cinque abitanti, al Sud uno ogni dieci. La televisione era ormai presente in circa due terzi delle famiglie liguri, lombarde, piemontesi, emiliane e toscane, e in circa un terzo delle famiglie calabresi, siciliane e lucane.

Se la frattura Nord-Sud appariva ancora rilevante, si era ridotta invece in modo sensibile la concentrazione metropolitana degli abbonamenti e con essa il gap tra città e campagna. Se prendiamo i dati aggregati di radio e televisione possiamo vedere come Roma aveva 225 abbonati per 1000 abitanti, mentre nel Lazio erano 218; Milano 294 contro i 262 della Lombardia; Torino 278 contro i 263 del Piemonte; Genova 272 contro i 266 della Liguria; Napoli 157 contro i 151 della Campania; addirittura risultava invertita la tendenza in Sicilia, dove Palermo aveva 123 abbonamenti per mille abitanti, la Sicilia 147. All’inizio degli anni Settanta, perciò, la televisione era in grado di dispiegare la sua funzione di promozione commerciale in modo da contribuire al superamento della frattura tra città e campagna, un fenomeno che si accentuerà nel corso dei decenni successivi anche grazie all’azione di ulteriori fattori, quali l’aumento della mobilità e del crescente utilizzo dei collegamenti telefonici.

Grazie alla pubblicità televisiva, l’universo semiotico legato alla commercializzazione della società sviluppava una vocazione nazionale e produceva degli effetti di superamento delle fratture geografiche.

“Carosello” è stato certamente un fondamentale veicolo di nazionalizzazione del linguaggio dei consumi e di promozione su scala di massa di prodotti che avevano spesso già una lunga storia locale o regionale. Un’analisi dei principali prodotti propagandati da “Carosello” ci permette infatti di modificare l’immagine del boom economico come processo di americanizzazione della società e dell’economia italiana. Certamente l’Italia si era avviata lungo la direzione della diffusione dei consumi di massa e stava seguendo un modello di economia, società e cittadinanza che si era affermato negli Stati Uniti nella prima metà del secolo; dagli Stati Uniti aveva importato inoltre il sistema della distribuzione attraverso i supermercati. Tuttavia, i prodotti e l’apparato simbolico che davano sostanza a questi processi di trasformazione materiale avevano spesso precise radici imprenditoriali e culturali italiane. Si potrebbe sostenere che “Carosello”, più che l’americanizzazione, promosse l’italianizzazione delle culture del consumo. Molte delle imprese che tra gli anni Cinquanta e Settanta comparivano in “Carosello” si erano già affermate tra Otto e Novecento e talvolta avevano anche definito in modo abbastanza preciso la propria immagine nella comunicazione pubblicitaria. Ciò che nel frattempo era profondamente mutato era il mercato, il sistema di distribuzione e gli strumenti di comunicazione pubblicitaria: tutto ciò diede un fondamentale contribuito al superamento di alcune fratture sociali e territoriali nelle culture del consumo. Attraverso “Carosello”, la televisione stimolò l’allargamento del mercato, aiutando a dare dimensione nazionale a circuiti di produzione/commercializzazione/consumo che fino a quel momento avevano avuto un carattere locale o urbano. Se passiamo in rapida rassegna i prodotti che furono oggetto di massicce campagne pubblicitarie su “Carosello” tra la fine degli anni Cinquanta e i primi anni Settanta (almeno dieci cicli di trasmissione), possiamo notare un’assai scarsa presenza di prodotti stranieri.

Iniziamo con i dolciumi. Qui vi è un prodotto, i Pavesini®, di ispirazione americana: Mario Pavesi, infatti, li ideò dopo un viaggio negli Stati Uniti che gli diede utili suggerimenti anche per elaborare il modello di autogrill sviluppato poi nelle autostrade italiane; tuttavia, Pavesi era partito da un’azienda familiare di prodotti artigianali da forno aperta a Novara negli anni Trenta. Due grandi protagonisti dell’industrializzazione del panettone avevano iniziato a competere a Milano fin dagli anni Venti, a partire, rispettivamente, dai piccoli laboratori e annessi negozi Motta e dalla celebre pasticceria Alemagna di Piazza Duomo. Il Bacio® Perugina era un’invenzione del gruppo Buitoni-Perugina, già oggetto di fortunate campagne pubblicitarie radiofoniche negli anni Trenta, mentre i celebri biscotti Plasmon erano prodotti da un’azienda fondata a Milano all’inizio del secolo da Cesare Scotti, diventata statunitense nel 1963, quando fu acquisita dal gruppo Heinz.

I principali altri marchi di generi alimentari su “Carosello” in questi anni sono: Cirio, l’industria conserviera fondata a Torino nel 1856; Star, un’impresa brianzola fondata dopo la Seconda guerra mondiale, della quale si promuove soprattutto il doppio brodo; il formaggio Belpaese® creato nel 1906 dal caseificio Galbani nei pressi di Lecco e acquisito dalla famiglia Invernizzi negli anni Trenta; latte e latticini Polenghi Lombardo, un’azienda bergamasca acquisita dalla Federconsorzi. L’unico prodotto interamente straniero era la margarina Gradina®, peraltro non di provenienza americana, ma prodotta dalla multinazionale olandese-inglese Unilever.

“Carosello” fu veicolo di promozione nazionale di amari, aperitivi, liquori che avevano già una brillante storia locale ed erano diventati parte delle culture urbane del consumo nella prima metà del secolo. Il Ramazzotti® era un amaro venduto nei caffè già nella Milano asburgica. Il Campari® si era diffuso nella Milano postunitaria a partire dal leggendario caffè Campari all’angolo tra piazza Duomo e galleria Vittorio Emanuele e segnò la storia del cartellone pubblicitario italiano grazie alla collaborazione di alcuni artisti, in particolare Fortunato Depero. Il Biancosarti® era un’invenzione di fine Ottocento della bolognese Sarti. Lo Stock 84® era prodotto da una dinastia imprenditoriale che risaliva alla Trieste asburgica, mentre la Vecchia Romagna® era stata inventata nel 1939 dalla Bouton, un’impresa bolognese che operava nel ramo fin dall’Ottocento. La China Martini® è torinese; lo Strega® è un digestivo beneventano prodotto dal 1860; antichissimo lo spumante Asti Cinzano®. I birrai italiani, frammentati in molte piccole aziende locali spesso di lunga storia, si coalizzarono per promuovere il prodotto senza marchio su “Carosello” nel tentativo di avviare una maggiore concorrenza al vino. Tra i prodotti relativamente nuovi che comparvero in queste promozioni troviamo soltanto il Cynar®, creato nel 1952 dall’imprenditore veneziano Angelo Dalle Molle.

Tra le bevande analcoliche spiccano il bitter Sanpellegrino®, di un’azienda bergamasca fondata a inizio secolo, e la Coca Cola®, tra i pochi prodotti statunitensi, che inizia a comparire in “Carosello” nel 1964. Più tarda è la pubblicità delle acque minerali: inizia la Sangemini negli anni Settanta, mentre in precedenza dominavano le polveri effervescenti come l’Idrolitina® Gazzoni, prodotta dall’azienda bolognese fin dall’Ottocento. Il caffè Lavazza, prodotto fin dall’Ottocento da un’azienda torinese, iniziò la pubblicità su “Carosello” nel 1964, mentre il Nescafé®, un’invenzione della svizzera Nestlé del 1938, aveva iniziato già nel 1958. Il Tè Ati® era commercializzato dall’Azienda Tabacchi Italiani (nata durante il ventennio grazie al sostegno pubblico), che promuoveva anche la Camomilla Montana®.

In ambito farmaceutico furono promossi Alka Seltzer®, un prodotto americano degli anni Trenta, e il digestivo Antonetto®, opera di una azienda farmaceutica torinese all’inizio del secolo. Vari erano i prodotti Carlo Erba, il principale gruppo farmaceutico italiano fin dalla metà dell’Ottocento.

Come è ben noto, gli spazi pubblicitari su “Carosello” erano rigidamente contingentati e ciò faceva sì che vigesse una politica pubblicitaria non esente da condizionamenti politici e da pressioni dovute a interessi commerciali. La limitata presenza straniera, insomma, poteva essere il risultato di un certo controllo dei grandi gruppi imprenditoriali italiani sul principale spazio della pubblicità televisiva. Se ai generi di lusso, come i gioielli, erano chiuse le porte di “Carosello” per ragioni di opportunità, in altri casi, come quello dell’automobile, erano gli interessi di una grande industria nazionale a bloccare l’accesso pubblicitario italiano alla concorrenza straniera. Più che dalla promozione degli autoveicoli, la motorizzazione di massa che investì il Paese in quegli anni, infatti, è visibile su “Carosello” attraverso le campagne dei carburanti Agip, dei pneumatici Pirelli e della Lambretta® Innocenti, tutti prodotti rigorosamente italiani.

Tra i prodotti per la casa troviamo il materasso a molle Permaflex, prodotto a Frosinone, la biancheria Movil in polipropilene, un materiale prodotto dalla toscana Montecatini. Sempre in Toscana, a Prato, aveva sede la Ruggero Benelli, che produceva la Cera Liù®. Per la tinteggiatura della casa venivano propagandati il Ducotone®, della Montesud Petrolchimica, controllata dalla Montecatini; e il Tintal® della milanese Max Meyer.

Tra i detersivi spiccava Ava®, della Miralanza, storico gruppo italiano cresciuto in seguito a numerose fusioni negli anni Venti e Trenta. Per scarpe, mobili, pavimenti si proponevano i lucidatori Brill® della Salmich, mentre il deodorante per la casa Aersana® era prodotto dal gruppo toscano Manetti & Roberts.

I frigoriferi Atlantic® del gruppo Merloni trovarono spazio su “Carosello” precocemente perché si trattava di una linea a basso prezzo, mentre per le lavatrici era presente la Candy®, un nome derivato da una canzone americana degli anni Quaranta per un prodotto brianzolo; tra le macchine da cucire era sicuramente la Singer quella più affermata.

Per la cura del corpo troviamo il bagno schiuma Vidal, dell’omonimo gruppo veneto attivo da ormai un secolo; sempre dal Veneto venivano la brillantina e la lavanda Linetti; mentre, tra i prodotti stranieri, trovavano spazio le creme del gruppo francese L’Oréal e il dentifricio tedesco Chlorodont. La lacca per capelli era un settore a forte presenza straniera con la Elnett Satin® (L’Oréal) e l’americana Helen Curtis®. Lo stesso si può dire per le lamette da barba della bostoniana Gillette e per le penne a sfera della francese Bic.

Nel settore dell’abbigliamento spiccava il gruppo Marzotto di Valdagno che, dopo una secolare storia imprenditoriale basata sulla tessitura e la filatura, entrò nella produzione delle confezioni promuovendo i propri vestiti maschili su “Carosello” con una serie di campagne che iniziano nel 1959. Simile il percorso della Lanerossi di Schio, con una lunga e gloriosa storia imprenditoriale alle spalle, che dal 1958 avviò una campagna pubblicitaria sistematica in televisione per promuovere le proprie lane, cappotti, coperte e termocoperte. I numerosi caroselli della faentina Omsa ne fecero il marchio principale per calze da donna e collant.

Se dagli Stati Uniti erano venute innovazioni negli stili di vita che comportavano un nuovo rapporto con i beni di consumo, il grande apparato simbolico dispiegato da “Carosello” sembra aver contribuito soprattutto alla creazione di uno spazio simbolico nazionale del consumo, che ha permesso ad alcuni grandi marchi di costruire un immaginario e un linguaggio del consumo parlato in tutte le aree del Paese.

“Carosello” durò per vent’anni e fu un veicolo importante delle trasformazioni della società dei consumi italiana. Contribuì tuttavia anche a frenarne la dinamica, date le ferree regole che ne limitavano lo spazio nei palinsesti e che condussero alla sua chiusura nel 1977, sotto la spinta di un’ormai imminente rivoluzione della pubblicità televisiva che avrebbe accompagnato la liberalizzazione del settore. La televisione, tra gli anni Sessanta e Settanta assorbiva soltanto il 15% degli investimenti pubblicitari (Pittèri 2006), contro il 60% della carta stampata, e se alla fine del decennio si portò sul 20% non fu in ragione dell’erosione di quest’ultima, ma del declino del cinema. Negli anni Settanta gli investimenti pubblicitari crebbero a un tasso inferiore a quello del PIL e fu solo a partire dal 1979 che si assistette a un’esplosione della pubblicità televisiva, in concomitanza con il decollo delle TV commerciali e dell’avvento del colore (Ortoleva 1995). Tra il 1979 e il 1984 si registrò l’esplosione degli investimenti pubblicitari, grazie soprattutto alla crescita delle televisioni commerciali: nel giro di cinque anni gli investimenti pubblicitari totali si moltiplicano quasi per quattro (in lire correnti), quelli televisivi quasi otto volte e sono ormai quasi la metà del totale (Falabrino 1989, pp. 30-31). Di questa apertura di spazi pubblicitari beneficiarono, soprattutto nei primi anni, non solo la grande industria, ma anche la piccola industria e gli artigiani locali, nonché i grandi negozi e i primi ipermercati che si servivano delle tv locali per fare conoscere la propria presenza nel territorio.

Il rallentamento della crescita negli anni Settanta

Nonostante siano gli anni nei quali si interrompe la fase espansiva della cosiddetta età dell’oro, gli anni Settanta in Italia, e in particolare in alcune regioni italiane, vedono perdurare una sostanziale crescita dei consumi, non più ai tassi del ventennio del boom economico, ma ben più alti di quelli ai quali l’Italia si è abituata negli ultimi quindici anni. Vi è soltanto un anno nel quale si registra un vero e proprio calo nella spesa per consumi, il 1975, che è tuttavia compensato dalla crescita consistente degli anni precedenti e successivi, tanto che l’incremento medio annuo si attesta attorno al 3,8%, mezzo punto al di sopra del PIL.

Se a livello nazionale gli anni Settanta sembrano perciò segnare un ridimensionamento della dinamica del consumo piuttosto che un’inversione di tendenza, anche sul piano del riequilibrio geografico tra i livelli di consumo prosegue la tendenza che è stata evidenziata per il periodo precedente. Le aree con i consumi più alti crescono meno della media nazionale, rispettivamente il Nord-Ovest con il 3,6% e il Centro con il 3,3%; il Sud, con il 3,9%, cresce leggermente di più della media nazionale, ma è soprattutto il Nord-Est, con il 4,8%, a continuare a crescere a tassi vicini a quelli del boom economico.

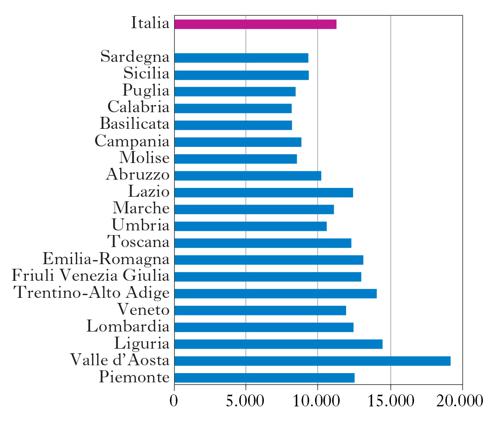

Nel 1971 la regione con i livelli di consumo più alti è la Valle D’Aosta, che supera del 60% la media nazionale in conseguenza dei privilegi fiscali garantiti dallo statuto che rende impropria la comparazione con le regioni ordinarie. Segue la Liguria che supera del 25% la media nazionale; superano di circa il 10-15% la media nazionale anche le altre due regioni del triangolo industriale italiano, Piemonte e Lombardia; su livelli simili vi sono l’Emilia-Romagna, la Toscana, il Lazio e le altre due regioni a statuto speciale del Nord: Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. I livelli più bassi di consumo vengono invece registrati in alcune regioni meridionali: Puglia e Campania sono al di sotto della media nazionale di poco più del 20%; Molise, Basilicata e Calabria di circa il 30%. Alcune di queste differenze si accentuano ulteriormente nel corso degli anni Settanta. I consumi in Valle D’Aosta crescono a una media annua del 4,8%, tanto che il suo livello di consumi nel 1981 supera del 70% quello nazionale; tra le altre regioni che già si collocavano al di sopra della media nazionale all’inizio del decennio cresce notevolmente anche il Trentino-Alto Adige, il 5,8%, tanto da portarsi al 24% in più del consumo medio nazionale per abitante; al Nord sono sostenute anche la crescita di Veneto, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia: il Veneto, che nel 1971 era ancora al di sotto della media nazionale ora la supera, mentre Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia sono ora al di sopra della media nazionale del 15%. Il rallentamento della crescita di Piemonte e Lombardia, dove la crisi industriale si fa sentire di più, fa sì che esse siano superate dall’Emilia-Romagna, segnalando un mutamento nelle gerarchie territoriali della ricchezza italiana che si andrà consolidando nel periodo successivo. Nel resto d’Italia si assiste a un riequilibrio interno. Al Centro crescono di più le regioni che erano più basse, Umbria e Marche (4,1% annuo), di quelle che erano più alte, Toscana e Lazio (poco più del 3%). Al Sud crescono notevolmente Abruzzo, Molise e Calabria; mentre crescono al di sotto della media nazionale Puglia e Sardegna. La Calabria rimane la regione italiana con il livello di consumi più basso: se nel 1971 era del 31% al di sotto della media nazionale, ora è del 27% (fig. 4).

Il riequilibrio nei consumi non è una diretta funzione dell’andamento del reddito, come dimostra il fatto che in questi anni i consumi crescono più del PIL. La disaggregazione regionale del rapporto PIL/consumi è statisticamente più problematica, ma è possibile evidenziare alcune tendenze. Si può notare, in linea generale, che le regioni con un PIL più alto destinano ai consumi una quota minore di quelle con il PIL più basso: nelle regioni più povere i consumi crescono più del PIL, mentre in quelle più ricche crescono meno del PIL. Nei suoi termini generali questa tendenza è tutt’altro che sorprendente, vale a dire che all’aumentare del reddito aumenta la quota destinata al risparmio. Tuttavia, ci si trova anche di fronte a un processo di nazionalizzazione degli standard di consumo, tale per cui nelle regioni dove i consumi sono più bassi il rapporto tra consumi e PIL sale in modo più che proporzionale: in Veneto ed Emilia-Romagna, per es., il PIL cresce in misura maggiore rispetto alla media nazionale, ma l’incremento dei consumi è ancora più alto tanto che il rapporto tra consumi e PIL passa dal 77% all’ 83-84%. In Calabria, dove il livello dei consumi è il più basso d’Italia, il rapporto va dal 94 al 100%, in Sicilia dal 92 al 99%. Anche in Liguria, dove l’incremento del PIL viene rallentato (del 2,8%) dalla crisi industriale, i consumi aumentano del 4,2% con un incremento del rapporto con il PIL che passa dal 73 all’81%.