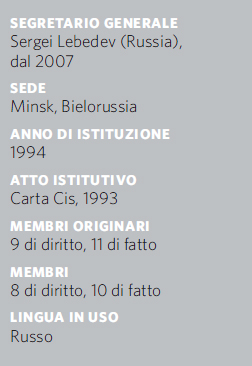

Commonwealth of Independent States (Cis)

Comunità degli stati indipendenti

Origini, sviluppo e finalità

L’8 dicembre del 1991 l’Accordo di Belavezha, firmato da Russia, Bielorussia e Ucraina, dichiarò formalmente dissolta l’Unione Sovietica (Urss) e istituì contemporaneamente la Comunità degli stati indipendenti (Cis). I dubbi relativi al fatto che una federazione potesse essere dissolta attraverso un accordo tra una parte soltanto dei suoi membri furono fugati poche settimane dopo, il 21 dicembre, quando tutte le Repubbliche dell’Urss (salvo la Georgia) firmarono i protocolli di Alma-Ata (oggi Almaty). Nei protocolli si ribadiva la dissoluzione dell’Unione Sovietica e si prevedeva contemporaneamente la creazione della Cis, cui avrebbero partecipato tutte le ex Repubbliche Sovietiche. Tutti i firmatari, eccetto le tre repubbliche baltiche (Estonia, Lettonia e Lituania), optavano infatti per la simultanea adesione alla Comunità.

Nel gennaio 1993 fu infine adottata la Carta della Comunità degli stati indipendenti, che sostituiva gli accordi precedenti e definiva formalmente sia la Comunità, sia i requisiti per potervi aderire. Tra il 1993 e il 1994 la Carta fu ratificata da tutti i paesi già membri Cis, ad eccezione dell’Ucraina e del Turkmenistan – che, comunque, prendono di fatto parte ai lavori dell’organizzazione. Nel 2005 il Turkmenistan ha convertito formalmente il suo status in quello di ‘membro associato’, condizione richiesta dalle Nazioni Unite perché ad Ashgabat potesse essere riconosciuto lo status internazionale di paese neutrale.

L’obiettivo che i leader della declinante Unione Sovietica e poi della Federazione Russa si proponevano di raggiungere con l’istituzione della Cis era quello di dotare di una cornice politica, economica e militare comune tutti quei paesi che fino a poco tempo prima erano stati parte integrante del territorio federale sovietico. Rispondendo agli interessi russi, durante gli anni Novanta la Cis servì da strumento di legittimazione di due dei quattro interventi militari russi nell’area, in Tagikistan e in Georgia (Abcasia). Sin dalla sua creazione, tuttavia, la Cis ha mancato di assurgere al ruolo cui Mosca l’avrebbe voluta destinare. Parallelamente al tentativo russo di rafforzare l’organizzazione – nel tentativo di preservare la propria influenza su quello che Mosca tutt’oggi percepisce come il proprio ‘estero vicino’ – molti membri della Cis si sono infatti opposti all’approfondimento delle prerogative dell’organizzazione, temendo l’eccessiva influenza russa.

La grave divergenza di vedute tra i membri Cis è esemplificata dalle recenti vicende georgiane. Nel 2006 la Georgia, pur dichiarando di voler continuare a partecipare alla Cis, si è ritirata dal Consiglio dei ministri della difesa, sostenendo che prendere parte alla struttura militare della Comunità sarebbe risultato incompatibile con l’intenzione di Tbilisi di rafforzare i legami del paese con la Nato. La rottura tra la Georgia e la Cis venne infine formalizzata nel 2009, quando a seguito della guerra russo-georgiana del 2008 la Georgia formalizzò la propria uscita dalla Comunità.

Malgrado ciò, i membri Cis hanno comunque acconsentito a potenziare l’integrazione e la cooperazione in alcuni specifici ambiti di competenza dell’organizzazione, come quello della sicurezza e quello dell’integrazione economica e finanziaria. Sotto il primo aspetto, infatti, è proprio a seguito di una riunione dei paesi Cis che ha visto la luce il Trattato di sicurezza collettiva, un patto di difesa firmato nel 1992 a Taškent e che si sarebbe in seguito trasformato nell’autonoma Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto).

Sotto il profilo dell’integrazione commerciale, invece, nel 1994 il Consiglio dei capi di stato deliberò in favore della creazione di una zona di libero scambio tra tutti i membri Cis. L’accordo è tuttavia rimasto sulla carta, principalmente a causa del timore – condiviso dai paesi dell’Asia centrale e da alcuni paesi caucasici – di restare eccessivamente vincolati a Mosca. Nel 2009 la ripresa dei negoziati ha condotto a un nuovo tentativo di creare una zona libera dai dazi commerciali: allo stato attuale le trattative sembrano indirizzate nella giusta direzione, ma nulla è ancora stato formalmente deciso. Vista la lentezza dell’integrazione economica e doganale, alcuni paesi hanno optato per una sorta di ‘cooperazione rafforzata’ in seno alla Comunità. Nel 1996 Russia, Bielorussia e Kazakistan hanno così firmato un accordo interno alla Cis che stabilisce la creazione di un’unione doganale (poi effettivamente entrata in vigore solo nel 2010). L’accordo ha dato poi l’avvio a un secondo filone di approfondimento delle relazioni commerciali tra un numero sempre più crescente di paesi. Quest’ultimo è stato infine istituzionalizzato in una differente organizzazione internazionale: la Comunità economica eurasiatica (la EurAsEc).

Struttura istituzionale

L’organo deliberativo della Cis è il Consiglio, che si riunisce nelle varie forme di Consiglio dei capi di stato, Consiglio dei capi di governo e Consiglio dei ministri degli esteri. Accanto al Consiglio c’è un Comitato esecutivo, che lo assiste nelle deliberazioni importanti e prepara e organizza i lavori.

Nel 1995 è stata inoltre istituita un’Assemblea interparlamentare, che ottempera a compiti meramente consultivi. Il segretario generale, infine, è per tradizione un russo o un bielorusso e il suo ufficio assicura la continuità istituzionale e amministrativa della Comunità.

I primi accordi Cis prevedevano la creazione di una struttura militare comune della Comunità. Tuttavia, già nel dicembre 1993 il Quartier generale militare della Cis fu soppresso, e al suo posto venne creato il Quartier generale per la coordinazione e la cooperazione militare. Da quel momento la collaborazione militare tra i membri è limitata ad alcuni elementi del sistema di difesa aerea, all’antiterrorismo e al coordinamento delle truppe di frontiera.

Membri

Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan (non ha ratificato; paese associato), Ucraina (non ha ratificato; partecipa di fatto).