CARTOGRAFIA

CARTOGRAFIA.

– GIS (Geographical Information System). Cartografia partecipativa. Cartografia anamorfica. Gli atlanti. Geoinfografica. Bibliografia

Seguendo una tendenza che sembra non conoscere flessioni, la c. continua ad avere, soprattutto nell’ambito della comunicazione, un ruolo di primo piano. Se sotto il profilo tecnico sta perfezionando metodi sempre più raffinati di elaborazione e di restituzione automatizzate (specie in ambito GIS, v. oltre), e se prosegue in maniera serrata la riflessione teorica sulle sue implicazioni e sulle sue valenze, è nel sempre più esteso impiego di rappresentazioni cartografiche, e poi nella produzione, ormai svincolata dalle condizioni quasi monopolistiche del passato anche recente, che è dato individuare gli elementi di maggiore novità. I produttori di c. si sono moltiplicati, la diffusione di rappresentazioni cartografiche originali in Internet è vastissima, la raccolta e l’elaborazione dei dati trovano nuovi sviluppi nei sistemi partecipativi, l’uso di c. è quasi universale e quotidiano: mappe interattive, navigatori satellitari, sistemi GPS (Global Positioning System) per iPhone e così via. Accanto a queste tendenze, tuttavia, sussistono i prodotti di taglio tradizionale, come gli atlanti (per i quali v. oltre).

GIS (Geographical Information System) di Edoardo Boria. – Si tratta della famiglia di software usata per l’analisi di dati spaziali e basata sull’integrazione tra informazioni georeferenziate e dati quantitativi. Essa ha subito negli ultimi anni una rapida evoluzione che ne ha permesso una maggiore circolazione e una più larga notorietà.

Tra le novità va registrato un utilizzo dei GIS più esteso e meno tecnico di quanto se ne facesse in passato, grazie soprattutto alla loro adattabilità a essere eseguiti su dispositivi diversi (dai computer portatili ai telefoni cellulari), al rapido processo di alfabetizzazione informatica della popolazione e alla progressiva semplificazione dell’interfaccia-utente di questi strumenti. Questi fattori fanno sì che i GIS vadano rapidamente superando quel carattere specialistico che ne limitava l’utilizzo a un’utenza ristretta, in possesso di avanzate competenze tecniche. Conseguentemente, anche le applicazioni di questi strumenti si sono negli ultimi anni ampiamente diversificate: oltre ai tradizionali campi dell’amministrazione, pianificazione, tutela e valorizzazione del territorio (in cui gli utilizzatori tradizionali sono gli uffici dello Stato), del marketing (imprese) e della ricerca applicata (in particolare negli ambiti ingegneristici, architettonici, urbanistici e ambientali), si nota infatti un uso crescente dei GIS in settori della ricerca teorica che finora vi avevano dedicato scarsa attenzione: la ricerca storica, per es., ha cominciato a mostrare interesse per questi strumenti, confermandone la loro versatilità.

I GIS hanno inoltre beneficiato dell’enorme aumento di informazione geografica accessibile in rete, spesso in forma completamente libera, come per i GIS open-source, completamente gratuiti sulla base del principio che la conoscenza deve essere aperta e condivisa. Va poi segnalata la diffusione di GIS appositamente concepiti per essere eseguiti in rete e scambiare agevolmente informazioni geografiche, tale da dare origine a una specifica famiglia di strumenti, nota come web GIS.

Cartografia partecipativa di Edoardo Boria. – Tra i più innovativi orientamenti della c. contemporanea, la c. partecipativa ha effetti sul piano sia della ricerca teorica sia dell’applicazione pratica. Essa consiste nella produzione di rappresentazioni attraverso il coinvolgimento attivo di un gruppo di individui non necessariamente in possesso di competenze cartografiche. Altri aspetti che distinguono la c. partecipativa dalla pratica cartografica tradizionale sono le finalità, esplicitamente al servizio della comunità; l’aspetto esteriore del prodotto finale, che predilige la forma digitale a quella cartacea; l’adozione di convenzioni e simbologie spesso non conformi a quelle della c. scientifica. La diffusione della c. partecipativa è stata agevolata dalle nuove opportunità di comunicazione in rete, che hanno condotto alla nascita dei web GIS.

Molte esperienze di c. partecipativa riguardano iniziative civiche a favore di comunità locali e vedono la partecipazione di individui residenti nel medesimo luogo. Altri usi diffusi di c. partecipativa riguardano l’interscambio di informazioni in tema di traffico automobilistico e condizioni meteorologiche. Inoltre, le logiche della c. partecipativa sono state adottate come strategia di resistance mapping, cioè pratiche di attivismo politico finalizzate alla produzione di rappresentazioni cartografiche esplicitamente alternative a quelle ufficiali.

Il più noto e ambizioso esperimento di c. partecipativa è OpenStreetMap, che ha per scopo la realizzazione di una dettagliata carta del mondo a uso completamente libero. Nato nel 2004, questo progetto contava nel 2012 ben 1.600.000 utenti registrati che acquisivano e condividevano tra loro dati geografici.

Le rilevanti novità introdotte dalla c. partecipativa configurano un cambiamento profondo nella concezione della c., ora decisamente orientata verso finalità sociali, e una complessiva valorizzazione dell’informazione geografica nella vita degli individui.

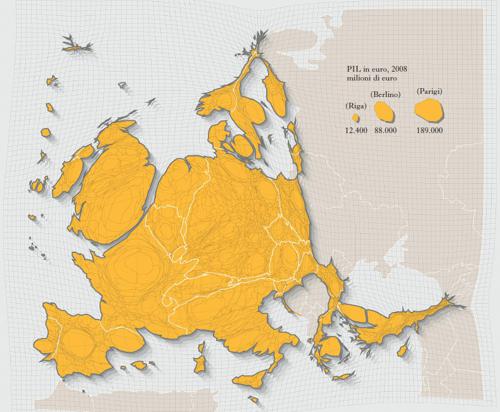

Cartografia anamorfica di Isabelle Dumont. – Si parla di c. anamorfica in senso proprio quando il cartogramma non è impostato secondo il sistema metrico euclideo e forme e posizioni vengono modificate intenzionalmente non rispettando un rapporto di scala lineare. Nella c. anamorfica non è il piano di proiezione che determina le deformazioni, bensì la variabile stessa che si vuole rappresentare, così da evidenziare un peso o una relazione. Per es., se si volesse rappresentare il reddito pro capite nei vari Paesi del mondo con una c. anamorfica, attribuendo una quantità di superficie proporzionale al reddito stesso, i confini dei singoli Paesi ne risulterebbero necessariamente modificati per adattarsi alla realtà economica per Paese: gli Stati Uniti, l’Europa occidentale e il Giappone apparirebbero assai ingranditi rispetto a una carta in scala, mentre gran parte dell’Africa (a eccezione dell’Africa del Sud) e dell’Asia pacifica quasi sparirebbero.

I primi esempi di c. anamorfica risalgono alla metà del 20° sec., ma una maggiore diffusione si è prodotta soprattutto negli ultimi decenni del secolo scorso, per arrivare agli ultimi anni in cui l’utilizzo della c. anamorfica è divenuto relativamente comune in atlanti, giornali e media in generale. I diversi metodi di trasformazione delle superfici richiamano tutti un’indiscutibile dimensione pedagogica e ludico-estetica, che ne fa eccellenti strumenti di comunicazione; dall’altro canto, riescono altresì a migliorare la visualizzazione di certi fenomeni e a far emergere le sottostanti relazioni tra di essi.

La rappresentazione di aree (per es., Stati) nella c. anamorfica classica si realizza mediante rettangoli che vanno a comporre una superficie proporzionale a un particolare dato statistico (per es., il numero di abitanti) e disegnata in modo da evocare la reale forma dell’area geografica in questione.

Ultimamente si ricorre invece più frequentemente a modelli matematici complessi, come quelli derivati dallo studio della resistenza dei materiali (dilatazione e contrazione). Un’altra opzione nel cam po delle c. anamorfica è quella di determinare le posizioni relative dei vari luoghi in funzione delle relazioni percepite tra diversi punti (distanze, prossimità ecc.), basandosi su modelli statistici ideati nei settori della psicologia, della geografia quantitativa e della c. elastica. Considerando il processo con cui queste carte vengono costruite, contrariamente alla c. tematica tradizionale (che permette analisi multiple), esse consentono generalmente l’elaborazione di una sola variabile per volta. Ulteriori limiti rispetto alla c. tradizionale derivano dal fatto che l’algoritmo utilizzato per definire la deformazione obbliga a conoscere, o quanto meno stimare, un valore numerico per ciascuna area rappresentata; in altri termini, la c. anamorfica non consente di lasciare spazi ‘vuoti’ privi di dati, poiché tali spazi scomparirebbero dalla carta, creando una visione falsata del fenomeno rappresentato. Innumerevoli carte anamorfiche sono rintracciabili oggi sui siti Internet.

Gli atlanti di Edoardo Boria. – Questo classico strumento degli studi geografici ha subito un’evoluzione in anni recenti dovuta sia al progresso tecnologico sia agli avanzamenti teorici e metodologici nell’ambito geocartografico. Prosegue la tendenza alla diversificazione tematica e formale con c. originali su argomenti in precedenza poco rappresentati, quali le disuguaglianze sociali, gli squilibri ambientali e i divari di sviluppo. Tali novità sono spesso ottenute attraverso l’impiego della geoinfografica (v. oltre) e della c. anamorfica (v. sopra), che hanno arricchito sensibilmente la varietà delle forme espressive presenti negli atlanti.

Relativamente alla diversificazione tematica, va segnalata la tendenza al crescente utilizzo del termine atlante in prodotti editoriali nei quali l’apparato cartografico risulta apprezzabile, ma quantitativamente minoritario rispetto al testo scritto. Tale fenomeno, non nuovo ma significativamente in aumento, testimonia l’estensione del ricorso allo strumento cartografico in settori degli studi umanistici che esprimono così la loro maggiore attenzione alla dimensione territoriale.

Nei prodotti per il pubblico non specialistico si segnala inoltre una novità commerciale: dopo che l’avvento del digitale aveva già prodotto la commercializzazione di atlanti su CD (Compact Disk) da cui leggere ed estrarre dati e carte, ora si tende a dotare l’utente di una chiave di accesso a un sito che fornisce una versione on-line dell’atlante, magari arricchito di contenuti aggiuntivi. Si tratta di soluzioni che vanno incontro alle abitudini di un pubblico sempre più abituato ad accedere all’informazione mediante le modalità offerte dalle nuove tecnologie della comunicazione in rete.

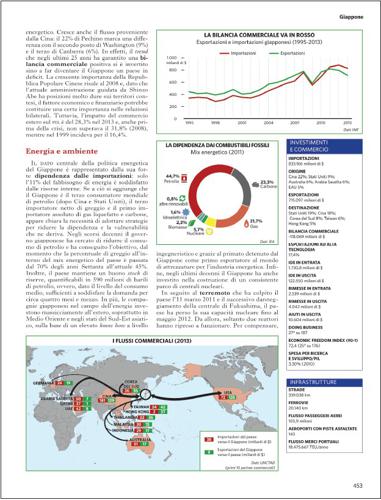

Geoinfografica di Isabelle Dumont. – Una prima accezione del termine infografica si riferisce semplicemente alle innumerevoli possibilità che i moderni supporti informatici offrono alle tecniche grafiche. Ma sempre più diffuso, in particolare nel mondo anglosassone, è l’utilizzo di tale concetto per indicare una rappresentazione visuale di informazioni, dati, conoscenze che sfrutta l’abilità della mente umana nel processare più immagini contemporaneamente e più velocemente che un testo scritto, riuscendo a trasmettere informazioni anche complesse in modo più immediato e comprensibile. In questo senso, l’infografica è solo potenziata dagli strumenti informatici, ma è realizzabile anche senza di essi, tant’è che taluni individuano nel 18° sec. l’utilizzo delle prime tecniche infografiche. L’applicazione di queste ultime alla geografia genera la geoinfografica, un’evoluzione della c. tradizionale nella quale vengono integrati fotografie, diagrammi, simbologie, immagini, tutti tra loro correlati a formare un’unica rappresentazione ipertestuale, di cui talune moderne mappe turistiche sono, fra gli altri, un tipico esempio. L’introduzione di animazioni e contenuti interattivi porta la geoinfografica a essere particolarmente indicata per applicazioni in Internet e nei media in genere. La geoinfografica può sconfinare nel cosiddetto spatial visionning quando sulla rappresentazione di dati e informazioni oggettivi prevale la volontà di comunicare interpretazioni soggettive e di evocare nuove e future visioni del territorio in oggetto, cercando di trasmettere la progettualità che su di esso viene sviluppata. Si tratta quindi di un’evoluzione della c. che può essere utilizzata con successo anche per veicolare i messaggi chiave di una pianificazione politica, economica o sociale su di un determinato territorio.

Bibliografia: S. Dühr, The visual language of spatial planning. Exploring cartographic representations for spatial planning in Europe, London-New York 2007; F. Farinelli, La crisi della ragione cartografica, Torino 2009; E. Frixa, Sul limite della mappa. Una riflessione sull’infographics, «Rivista geografica italiana», 2009, 116, pp. 23-45; E. Frixa, L’immagine infografica dell’Europa. Il caso della stampa, in Rappresentare la territorialità, Quaderni del territorio n. 1, a cura di P. Bonora, Napoli 2011, pp. 259-72 (http://storicamente.org/ quadterr1/frixa.pdf); E. Casti, Cartografia critica. Dal topos alla chora, Milano 2013.