Bosnia ed Erzegovina<br

Bosnia ed Erzegovina

'

Geografia umana ed economica

di Francesca Krasna

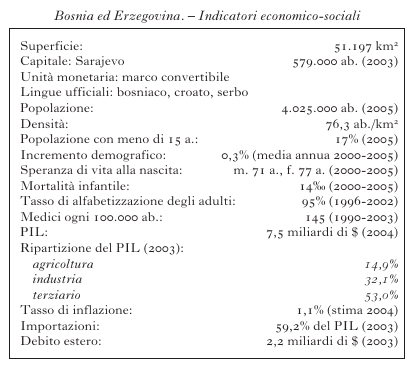

Stato dell'Europa meridionale. Dieci anni dopo la conclusione della guerra civile (1995), il Paese rimane costituito dalle due entità sub-statali (dotate cioè di piena potestà politica, legislativa e giudiziaria) nate dagli accordi di Dayton: la Federazione di B. ed E. (Federacija Bosna i Hercegovina), detta comunemente Federazione croato-bosniaca, con circa il 51% del territorio, divisa in 10 cantoni, alcuni a maggioranza musulmana (ovvero bosniaca, termine usato per evitare confusioni con l'appartenenza religiosa) e altri a maggioranza croata; la Repubblica serba (Republika Srpska), con il restante 49%, divisa in 7 regioni. Dal 1998 la città di Brčko, situata nella parte nord-orientale del Paese, è un distretto autonomo, con uno status speciale (riconosciuto dall'ONU) e un supervisore internazionale. La capitale dello Stato è Sarajevo, capoluogo anche della Federazione croato-bosniaca, mentre Banja Luka è il capoluogo della Repubblica serba. A causa della guerra civile e delle sue conseguenze, la situazione demografica del 2005 è certamente diversa da quella dell'ultimo censimento (1991), ma l'approntamento di un nuovo quadro statistico della popolazione è ostacolato dalla mancanza di dati attendibili. Alcune stime indicano un calo che va dai 4,38 milioni di ab. del 1991 ai 3,2 del 1995; alla fase di stabilizzazione immediatamente successiva sarebbe poi seguito un periodo di incremento: una stima del luglio 2005 indica circa 4,025 milioni di ab., di cui il 48% bosniaci, il 37,1% serbi, il 14,3% croati (molti croati di Bosnia sono emigrati definitivamente in Croazia) e lo 0,6% altri. Secondo l'appartenenza religiosa risultano: musulmani 40% (essenzialmente i bosniaci), ortodossi 31% (i serbi), cattolici 15% (i croati) e altri 14% (di cui circa il 4% protestanti).

Dal punto di vista economico, nonostante le perduranti conseguenze del conflitto, si cerca di ritornare alla normalità, soprattutto attraverso l'attuazione di alcune riforme, fortemente volute dalla comunità internazionale: la situazione è però complessa e difficile, soprattutto a causa della farraginosa struttura statale, da cui deriva un intreccio inestricabile di poteri paralleli e contrapposti che rende difficile qualsiasi decisione. La ripresa è ostacolata, oltre che dalla lentezza nell'attuazione delle riforme, dal perdurare di situazioni di clientelismo legate ai maggiori partiti nazionalisti, dalla debolezza del sistema imprenditoriale privato, dallo scarso rispetto dei diritti umani, dalla mancanza di un quadro legislativo favorevole agli investimenti, interni ed esteri. In queste condizioni, notevole appare il peso dell'economia sommersa (che il Fondo monetario internazionale stima pari al 38% del PIL) e modesto il tenore di vita delle famiglie, tra i più bassi dell'area, soprattutto nella Repubblica serba. Nonostante la scarsa disponibilità di dati statistici affidabili, è possibile analizzare alcuni importanti indicatori della congiuntura. Nei primi anni del 21° sec. si è registrato un notevole incremento del PIL (per es., +3,5% nel 2003, +5,3% nel 2005), che evidenzia però il ruolo trainante della Federazione croato-bosniaca (67,2% del PIL), caratterizzata da un apparato produttivo per lo più industriale (anche se debole e scarsamente competitivo), rispetto alla Repubblica serba, più arretrata e legata al settore agricolo. La dinamica inflazionistica appare sotto controllo, seppure con una differenziazione tra le due entità sub-statali, che nuovamente penalizza la Repubblica serba. Preoccupante la disoccupazione, che nella Federazione croato-bosniaca ammonta al 44% circa (dati del 2004) e nella Repubblica serba al 37% circa (2003). L'interscambio commerciale presenta un costante deficit, in peggioramento nei primi anni del 21° sec. a causa della scarsa competitività del Paese. La B. ed E. esporta principalmente prodotti della metallurgia e del legno, minerali e prodotti chimici, e importa macchinari ed equipaggiamenti, minerali e prodotti agroalimentari.

Storia

di Ciro Lo Muzio

Sul volgere del 21° sec., a cinque anni dalla firma degli accordi di Dayton (1995), che avevano posto fine al conflitto nella ex Iugoslavia e stabilito la divisione della B. ed E. in due entità confederate (v. sopra), il Paese stentava ancora a sanare il proprio assetto politico ed economico dalle devastazioni causate dalla guerra, come pure a passare dalla condizione di protettorato internazionale a quella di Stato sovrano. Il ritorno dei profughi nelle loro sedi originarie procedeva a rilento, e le riforme contemplate dagli accordi, nonché quelle imposte dall'Alto rappresentante dell'ONU in B. ed E., avevano trovato solo parziale applicazione. La cessazione dell'intervento militare della NATO in Iugoslavia nel giugno 1999 e, nel dicembre dello stesso anno, la morte del presidente croato F. Tudjman, non mancarono di avere riflessi nel Paese. Uno dei più vistosi si manifestò nelle elezioni comunali dell'aprile 2000, che segnarono un netto calo di consensi per i partiti nazionalisti: persero infatti terreno, a vantaggio del multietnico Partito socialdemocratico (Socijaldemokratska Partija), le forze politiche fino ad allora dominanti nella comunità musulmana e in quella serba, rispettivamente il Partito d'azione democratica (Stranka Demokratske Akcije) di A. Izetbegović, allora presidente della Repubblica, e il Partito democratico serbo (Srpska Demokratska Stranka); mentre la sconfitta elettorale in Croazia della Comunità democratica croata (Hrvatska Demokratska Zajednica, HDZ) si ripercosse in B. ed E. sulle sorti del partito omonimo. Esito simile ebbero le elezioni parlamentari del novembre 2000, nelle quali i partiti nazionalisti ottennero per la prima volta meno del 50% dei voti. La loro posizione, tuttavia, rimaneva influente, soprattutto nella cosiddetta Repubblica serba (nonostante la caduta del presidente iugoslavo S. Milošević nell'ottobre 2000), e il quadro politico di entrambe le entità territoriali restava complesso e, comunque, fortemente condizionato dalla gestione internazionale.

Nel novembre 2000 la decisione dell'OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe) di modificare le regole elettorali provocò la drastica reazione dei croati, che organizzarono un referendum per l'autodeterminazione della propria comunità, boicottando inoltre le istituzioni federali e proclamando, nel marzo 2001, l'auto-amministrazione delle regioni croate. La crisi, acuitasi con l'occupazione da parte dei militari della NATO (SFOR, Stabilisation Force) della sede di Mostar della Hercegovaćka Banka (legata alla HDZ) e delle caserme occupate dalle unità croate dissidenti, fu sanata tramite un accordo con il ministro federale della Difesa (maggio 2001). La situazione economica del Paese intanto rimaneva drammatica: la privatizzazione delle grandi industrie stentava a decollare, anche per lo scarso interesse degli investitori stranieri; la disoccupazione era attestata su percentuali altissime (in media il 40%, nel periodo 1999-2004), la criminalità organizzata quanto mai fiorente, anche grazie alla frammentazione delle forze dell'ordine. La sussistenza della B. ed E. dipendeva ancora, e interamente, dagli aiuti stranieri. Con l'accrescersi delle tensioni sociali, si moltiplicarono sia gli scioperi sia le manifestazioni.

Le elezioni legislative e presidenziali dell'ottobre 2002 furono caratterizzate da una percentuale di astenuti senza precedenti (circa il 45%), a tutto vantaggio dei partiti nazionalisti, che tornarono ad avere la meglio in entrambe le entità. Il disinteresse nei confronti delle istituzioni che prendeva piede nella popolazione era generato anche da uno degli aspetti più discussi della gestione internazionale degli affari politici della B. ed E., ossia il ruolo dell'Alto rappresentante (dal giugno 2002, l'inglese P. Ashdown), soprattutto la prerogativa, attribuitagli dal Peace Implementation Council di Bonn (1997), di destituire politici regolarmente eletti qualora non agissero in armonia con le linee indicate dagli accordi di Dayton; questi potevano essere rimossi nella totale assenza di garanzie giuridiche e della possibilità di ricorrere in appello. All'Alto rappresentante spettava anche la facoltà di imporre, tramite decreto, leggi redatte dalla comunità internazionale, qualora non si trovasse un accordo tra i governi locali. Considerate indispensabili all'indomani della fine del conflitto, tali misure continuarono a essere applicate anche per combattere la corruzione e la criminalità organizzata o per forzare la transizione economica (riforme del sistema fiscale, bancario, pensionistico, ecc.). L'autorità di Ashdown (che ancora nel genn. 2004 imponeva la riunificazione delle sei municipalità di Mostar) non perse terreno neanche dopo l'applicazione, a partire dal 2002, di misure tese a favorire un graduale affrancamento della B. ed E. dalla gestione internazionale, in particolare il passaggio del controllo della polizia dall'ONU all'Unione Europea e la riduzione da parte della NATO degli effettivi della SFOR. Un altro degli obiettivi prioritari degli accordi di Dayton - il ritorno dei rifugiati nelle sedi originarie - poteva dirsi solo parzialmente realizzato. Dei 2.500.000 profughi che, secondo alcune stime, avevano abbandonato il Paese nella prima metà degli anni Novanta, a quasi dieci anni dalla fine del conflitto (giugno 2005) ne erano tornati poco più di un milione, e non tutti nei loro luoghi d'origine. Non mancarono tuttavia progressi nel consolidamento delle strutture centrali, quali la costituzione di un Ministero della Difesa comune, il rafforzamento del Consiglio dei ministri, il trasferimento di diverse competenze dalle due entità al governo centrale e un accordo sull'integrazione delle forze armate, ma anche l'adozione di una moneta unica (la marka) e di un unico registro automobilistico. Nell'ottobre 2005, inoltre, i serbo-bosniaci dettero il loro consenso, dopo un lungo ostruzionismo, all'istituzione di una polizia di frontiera unica; ciò consentì la ripresa delle trattative per l'integrazione della B. ed E. nell'Unione Europea.

Tuttavia soltanto una parte dei dirigenti politici e militari imputati di crimini di guerra era stata assicurata al giudizio del Tribunale dell'Aia, e rimaneva latitante il più importante degli imputati serbo-bosniaci, R. Karadžić.Tra gli aspetti che hanno posto la B. ed E. all'attenzione della comunità internazionale si rammenta, infine, il suo coinvolgimento nel terrorismo islamico, emerso all'indomani degli attentati del 2001 negli Stati Uniti. Nel 2002, dietro forti pressioni statunitensi, la B. ed E. annunciava l'espulsione di 740 ex volontari islamici, che tuttavia, in seguito a indagini del 2005, si sarebbe rivelata parzialmente fittizia; servizi segreti di diversi Paesi (tra cui Israele e Germania) segnalavano, inoltre, la presenza di campi d'addestramento per radicali islamici.

bibliografia

Le nouvel islam balkanique, éd. X. Bougarel, N. Clayer, Paris 2001; S. Divertito, L. Leone, Il fantasma in Europa. La Bosnia del dopo Dayton tra decadenza e ipotesi di sviluppo, Verona 2004; Facing the past, facing the future. Confronting ethnicity and conflict, in Bosnia and former Yugoslavia, ed. F. Bieber, C. Wieland, Ravenna 2005.