anestesia

anestesia

Pratica terapeutica la cui finalità è di abolire il dolore connesso a manovre cruente o incruente finalizzate alla diagnostica e al trattamento di un quadro clinico. Le possibilità di ottenere questo risultato sono fondamentalmente tre: l’a. locale, quella loco-regionale e quella generale. La scelta tra queste tre possibili opzioni è correlata al tipo di intervento necessario, alla sede e alla durata della procedura oltre che alle caratteristiche del paziente e alla sua volontà qualora le tecniche possano essere indifferentemente applicate. L’anestesista, nel corso della valutazione preoperatoria, dovrà illustrare in modo esaustivo e comprensibile le caratteristiche della pratiche anestesiologiche possibili per ottenere un consenso informato (➔) al tipo di a. che poi verrà effettuata.

Anestesia locale e loco-regionale

L’a. locale può essere effettuata per via topica o tramite infiltrazione di un anestetico locale e permette il blocco sensitivo di una zona circoscritta per l’esecuzione di interventi chirurgici distrettuali. L’a. loco-regionale può essere praticata infiltrando l’anestetico locale lungo il decorso di un nervo o di un plesso nervoso che annulla la percezione dolorosa del territorio di pertinenza del nervo stesso. Ne sono esempio l’a. del plesso brachiale per la chirurgia dell’arto superiore così come l’a. del nervo mandibolare per cure odontoiatriche. Tali manovre sono descritte per i vari distretti corporei e hanno larga applicazione in chirurgia ortopedica, vascolare, oculistica e odontoiatrica. L’identificazione precisa del punto dove infiltrare l’anestetico locale si basa su precisi riferimenti anatomici e si può giovare anche di elettrostimolatori che, tramite piccoli impulsi elettrici applicati in un punto di riferimento anatomico, confermano, con il rilievo della risposta contrattile motoria, l’effettivo passaggio del plesso nervoso nel punto prescelto. All’a. loco-regionale appartengono anche l’a. subdurale (➔) e quella epidurale (➔).

Anestesia generale

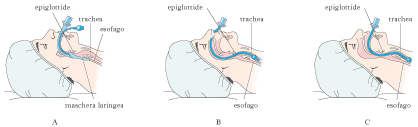

Il concetto di a. generale implica la combinazione di tre elementi: la narcosi, l’analgesia e la miorisoluzione. Le fasi relative all’a. generale sono quattro: la preanestesia, che consiste nella somministrazione preoperatoria di farmaci generalmente ansiolitici per alleviare la tensione del paziente nel periodo immediatamente preoperatorio, quando viene preparato e condotto in sala operatoria; l’induzione, che viene praticata in sala operatoria con la somministrazione di un farmaco ipnoinduttore, che induce una rapida perdita della coscienza, di un analgesico e di un paralizzante muscolare cui segue l’intubazione tracheale per assistere il respiro tramite apposite macchine durante l’intervento; il mantenimento, che costituisce la prosecuzione dello stato ottenuto nella fase induttiva durante tutte le fasi dell’intervento chirurgico; il risveglio, che si ottiene una volta eliminati gli effetti dei farmaci somministrati. Durante la fase di mantenimento il paziente è collegato a vari apparati di monitoraggio che permettono di sorvegliare la sua condizione clinica e l’anestesista deve provvedere a mantenere stabili le condizioni cliniche con opportune scelte infusionali e farmacologiche.

L’anestesia subaracnoidea è un tipo di anestesia loco-regionale. Si effettua iniettando l’anestetico locale sul fascio di nervi afferenti alla colonna vertebrale che servono il distretto degli arti inferiori e della pelvi.

Colonna vertebrale e nervi afferenti

La colonna vertebrale è costituita dalla sequenza dei corpi vertebrali. All’interno di questa struttura scheletrica si sviluppa il midollo spinale che costituisce il punto di arrivo e partenza dei nervi sensitivi e motori di tutto l’organismo. I corpi vertebrali si distinguono, a seconda del distretto anatomico che percorrono, in vertebre cervicali, dorsali o toraciche, lombari e sacrococcigee. La complessa struttura del midollo spinale termina a livello di L2, ossia della seconda vertebra lombare. Da quel punto in poi la struttura prosegue con un sottile fascio di nervi che assume il nome di cauda equina. Il fascio di nervi è costituito da nervi sensitivi, motori e dai fasci del sistema simpatico-lombare, che ricevono gli impulsi provenienti dal distretto degli arti inferiori, della pelvi e del distretto addominale inferiore (innervazione sensitiva), inviano gli impulsi per la contrazione muscolare e l’attività motoria degli arti inferiori (innervazione motoria), regolano il calibro delle arterie dello stesso distretto attraverso i meccanismi di vasocostrizione e vasodilatazione tramite il sistema simpatico lombare (innervazione simpatica).Tutta la struttura è avvolta dalla dura madre, una spessa membrana che circonda l’encefalo e prosegue fino al midollo spinale, alla cauda equina e al coccige. Lo spazio tra la dura madre e le strutture nervose è riempito dal liquido cefalorachidiano, o liquor, nel quale è immerso l’encefalo e, senza soluzione di continuità, l’intero midollo spinale.

La tecnica

L’anestesia subaracnoidea si effettua iniettando perforando la dura madre ed è chiaro che lo spazio intervertebrale scelto è quello che si trova al di sotto della seconda vertebra lombare per evitare di danneggiare il midollo spinale. Tecnicamente si procede ponendo il paziente seduto sul lettino operatorio flesso in avanti oppure coricato sul lettino operatorio sul fianco in atteggiamento fetale, con le ginocchia sollevate verso il tronco. Viene quindi individuato lo spazio tra la IV e la V vertebra lombare che corrisponde al passaggio di una linea virtuale che congiunge le due creste iliache e si procede, dopo opportuna sterilizzazione e una piccola infiltrazione cutanea di anestetico per evitare il dolore da infissione, con l’introduzione di lungo ago di calibro sottile che punge la dura madre. A questo punto si verifica la fuoriuscita di alcune gocce di liquor e si inocula una piccola quantità di anestetico locale (normalmente marcaina iperbarica). L’ago viene rimosso e, applicata una medicazione sterile, il paziente viene adagiato supino sul lettino leggermente inclinato, con le gambe più in alto del tronco (posizione di Trendelemburg) e il capo lievemente sollevato in modo da mantenere stabile la fissazione dell’anestetico locale sulla cauda equina. Il primo effetto che il paziente avverte è una sensazione di calore agli arti inferiori, seguita da una perdita di sensibilità e, da ultimo, da un blocco motorio che impedisce di muovere le gambe. Questa sequenza di effetti è dovuta al fatto che i nervi prima interessati dal blocco sono quelli più sottili (quelli del simpatico lombare), i quali inducono la vasodilatazione all’origine della sensazione di calore rilevata dal paziente. In un secondo momento sono interessati i nervi sensitivi e, quindi, quelli motori, di calibro decisamente superiore. Verificata l’avvenuta efficienza del blocco sensitivo motorio, il paziente può essere spostato nella posizione richiesta per le necessità chirurgiche, in quanto l’anestetico, una volta fissato sui recettori, non si muove più.

Applicazioni

Con questo tipo di anestesia può essere effettuato qualunque tipo di intervento che riguardi il distretto degli arti inferiori, della regione inguinale, della pelvi fino alla linea ombelicale traversa, della durata massima di due ore. È quindi indicato per interventi di chirurgia ortopedica, vascolare, urologica e ginecologica, compreso il parto cesareo. Il limite principale è costituito dalla durata temporale che, alcune rare volte e a causa di complicanze operatorie, deve essere prolungata ricorrendo all’anestesia generale. Un altro limite è che non sono mantenuti gli effetti analgesici postoperatori: quando termina l’effetto del blocco, il paziente recupera una piena sensibilità e pertanto è necessario predisporre un trattamento analgesico postoperatorio. Un effetto collaterale sgradevole (piuttosto raro e prevalente nei pazienti di giovane età) è quello di una importante cefalea postoperatoria, che può essere determinata da un’eccessiva perdita liquorale, con ipotensione del liquor stesso che, in una cavità chiusa come quella cranica, può dar luogo a un edema cerebrale generalmente modesto quanto fastidioso. Il fenomeno regredisce spontaneamente nell’arco di 24÷36 ore e si accentua se il paziente solleva il capo o si pone in posizione seduta. Per essere effettuata, questo tipo di anestesia necessita di una piena collaborazione da parte del paziente e della completa sospensione della somministrazione, per un adeguato periodo prima di eseguire la manovra, di farmaci anticoagulanti o antiaggreganti, per scongiurare emorragie nel punto di inoculazione che potrebbero determinare patologie compressive. Se il mantenimento di una condizione di veglia durante l’operazione è paventato dal paziente, all’anestesia subaracnoidea può essere associata la somministrazione di benzodiazepine o di altri farmaci ipnoinduttori. La tecnica presenta numerosi vantaggi in quanto, oltre a consentire un più rapido recupero postoperatorio, minimizza gli effetti che l’anestesia generale potrebbe indurre nei pazienti anziani (effetti obnubilativi), nei pazienti con patologie respiratorie croniche, nei pazienti diabetici che, con questa anestesia, possono evitare la fase di digiuno postoperatorio scompensante.