Amministrazione regionale e funzioni degli enti locali

Amministrazione regionale e funzioni degli enti locali

Regioni ed enti locali alla Costituente

Nonostante il testo costituzionale del 1948 dedichi solo pochi enunciati agli enti locali – si tratta in particolare degli artt. 114, 118, 3° co., 128-130, 132-133, oltre al principio sancito all’art. 5, in base al quale la Repubblica «riconosce e promuove le autonomie locali» – la loro esistenza è stata costantemente presente ai costituenti nel dettare le norme relative all’ordinamento regionale. E ciò per due ordini di motivi. In primo luogo, va tenuto presente, come ha ricordato un celebre protagonista di quelle vicende, che «la lotta contro lo stato accentrato era connaturata, al di là delle impostazioni programmatiche, a tutto l’antifascismo» (L. Valiani, Considerazioni sul tema della riforma dello stato nelle lotte politiche del primo dopoguerra, in Regioni e Stato dalla Resistenza alla Costituzione, a cura di M. Legnani, 1975, p. 327): da qui l’aspirazione a vedere moltiplicate le sedi di partecipazione politica attiva da parte della nuova dirigenza repubblicana, ben oltre l’ambito regionale. In secondo luogo, esigenze di ingegneria e di efficienza istituzionale imponevano ai costituenti di tenere presente che all’indomani dell’introduzione delle regioni sarebbero stati proprio gli enti locali i soggetti istituzionali più coinvolti dalla nuova articolazione dello Stato. È dunque attraverso questo gioco di specchi con il nuovo ente regione che gli enti locali sono stati contemplati dal dibattito costituente.

Le domande più impellenti che i costituenti si sono posti riguardavano le questioni seguenti: quali circoscrizioni territoriali si sarebbero meglio accordate con gli organismi regionali? Quale grado di autonomia concedere a ciascuna? E le risposte che di volta in volta venivano date facevano perno su alcune parole chiave volte a dimostrare che la soluzione proposta era la più consona a riportare le sedi di decisione politica a contatto con la popolazione. Si trattava di appellarsi alla tradizione, intesa come stratificazione di interessi consolidati, di sconfiggere le passate consorterie locali per dare spazio a una nuova classe dirigente aperta alla partecipazione democratica e, in stretta connessione con quest’ultima argomentazione, di superare il divario Nord-Sud (Magagnoli 1998, pp. 90-92).

Una volta scartate l’ipotesi federalista e quella che avrebbe voluto veder nascere le regioni dal basso sulla forma di un’unione di comuni, cara per es. al repubblicano Oliviero Zuccarini, il nuovo disegno istituzionale inizialmente prende forma sull’antitesi regioni / province. Artefice in prima istanza di questa soluzione è il giurista siciliano Gaspare Ambrosini, relatore del comitato ristretto della seconda Sottocommissione, incaricato di redigere l’articolato di base sulle autonomie regionali. Ambrosini rielabora e adatta alla situazione nazionale quanto stabilito già dallo statuto speciale della Regione siciliana, approvato qualche mese prima (r.d. legisl. 15 maggio 1946 nr. 455). Se quest’ultimo aveva abolito le province, trasformandole in liberi consorzi comunali, identificando la provincia, tradizionale sede della prefettura, con la circoscrizione governativa per antonomasia, Ambrosini propone di abolire la provincia in quanto corpo morale, trasformandola in una mera ripartizione amministrativa regionale e, al posto dei precedenti consigli provinciali, suggerisce di istituire, al fine di evitare una nuova gerarchizzazione burocratica, giunte elettive esponenziali degli enti locali. Per accontentare coloro che, come Emilio Lussu e Zuccarini, avrebbero voluto dare maggior spazio agli interessi locali, viene poi deciso di lasciare libero l’ente regione di esercitare le proprie funzioni amministrative in circondari minori «per un ulteriore decentramento» (art. 119 Progetto di Costituzione).

È la forte opposizione che la soppressione delle province incontra nel dibattito in Assemblea – in merito furono presentati 18 emendamenti favorevoli al loro mantenimento – che impone l’obbligatorietà costituzionale dell’esistenza dell’ente provinciale. Da qui prende anche forma l’art. 118, 1° co., Cost., che prevede l’esistenza di funzioni amministrative «di interesse esclusivamente locale», proprie delle province, dei comuni e degli altri enti locali, quasi a sottolineare una loro attività istituzionale non direttamente dipendente dalla regione.

Per comprendere questa generale levata di scudi contro il progetto di Ambrosini, è forse opportuno ricordare le forme di regionalizzazione attuate dal fascismo. È noto che, nonostante gli esiti di segno opposto, la presa del potere da parte del fascismo coincise con una richiesta diffusa di decentramento, spesso a base regionale, al fine di realizzare un rinnovamento dello Stato capace di dar voce alle forze produttive e a quelle rurali, maggiormente sacrificate e trascurate dai precedenti regimi. Fin dai lavori preparatori della riforma De Stefani (1923) venne proposta la regionalizzazione dell’amministrazione periferica statale, attraverso un decentramento burocratico volto alla semplificazione e all’efficienza dell’azione amministrativa, in vista della riduzione della spesa pubblica e dello sviluppo in senso produttivistico e liberistico delle attività del Paese. Come posto in evidenza da Ruffilli parecchi anni orsono (La questione regionale dall’unificazione alla dittatura: 1862-1942, 1968), l’opzione a favore della regione come ottimale circoscrizione periferica viene motivata con la necessità di garantire una funzionalità tecnica ai servizi in sede locale, a favore dell’eliminazione delle inutili e costose complicazioni introdotte in essi dal livello provinciale, e per il potenziamento della loro razionalità e speditezza: si potrebbe dunque suggerire che la predilezione del centro nei confronti dell’ambito territoriale regionale aveva lo scopo di liberare gli uffici periferici dalla pressione degli interessi locali, che in Italia per tradizione operavano a livello provinciale.

Da questo punto di vista il fascismo attuò diverse realizzazioni, anche se nel tempo le motivazioni che spinsero verso la regionalizzazione degli apparati furono di segno opposto rispetto a quelle appena enunciate. Alla volontà di semplificazione della pubblica amministrazione e dello snellimento della sua attività, si venne a sostituire, con la messa in cantiere dell’edificio corporativo, l’esigenza di un controllo capillare delle forze economico-sociali che, si pensava, avrebbe trovato proprio a livello regionale, la sua più efficace realizzazione. Con il r.d.l. 7 luglio 1925 nr. 1173 venne istituito in tutte le regioni meridionali (Campania, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia) un Provveditorato alle opere pubbliche di durata decennale, in sostituzione degli Ispettorati del genio civile e dell’Ente strade calabresi, che, oltre ad assumerne le funzioni svolte in precedenza da questi, aveva il compito di sovraintendere alle bonifiche.

Va notato, tuttavia, che come succederà in altre occasioni, nel decreto viene accuratamente evitato il termine regione, e si usa invece quello di compartimenti, individuati sulla base di raggruppamenti interprovinciali. Il livello regionale tornò poi, anche se di nuovo camuffato, nella l. 3 apr. 1926 nr. 563 sulla disciplina del lavoro, laddove la magistratura del lavoro viene collocata presso le corti d’appello, assumendo così lo stesso ambito giurisdizionale. Sempre a livello regionale venne organizzata l’attività, sia ispettiva sia attiva, della pubblica amministrazione in materia stradale e di bonifiche. L’Azienda autonoma statale delle strade (AASS), istituita nel 1928 (poi Azienda nazionale autonoma delle strade, ANAS), venne organizzata a livello periferico in compartimenti per la viabilità, comprendenti, dichiara la legge istitutiva, «più province» che nei fatti vennero a coincidere con l’ambito regionale (e, nonostante la privatizzazione dell’azienda, sono ancora attivi). L’anno successivo, in applicazione della legge sulla bonifica integrale, furono istituiti con il r.d.l. 18 nov. 1929 nr. 2071 gli ispettorati agrari regionali, anche se la norma istitutiva evita ancora una volta di impiegare in modo esplicito l’aggettivo che li connota in termini territoriali, limitandosi a indicare le città dove avranno sede (di fatto i capoluoghi delle singole regioni). Una circoscrizione più vasta fu invece scelta per l’organizzazione della Milizia forestale e dell’Azienda delle foreste demaniali, perché la l. 13 dic. 1928 nr. 3141 che ne fissava l’organizzazione prevedeva che entrambe a livello locale operassero attraverso «otto compartimenti, con funzioni ispettive di coordinamento e di disciplina». Che la regione poi fosse la circoscrizione territoriale che meglio si adattava alla costruzione del nuovo ordine sociale promosso dal regime sembra suggerire il r.d. 14 nov. 1929 nr. 2183, istitutivo dell’Ispettorato corporativo: il decreto infatti stabiliva che questo operava a livello periferico tramite uffici regionali titolari delle funzioni ispettive e attive fino a quel momento svolte dall’Ispettorato del lavoro e da quello tecnico dell’industria, affidandogli inoltre il delicato compito del controllo sulla miriade di enti controllati dal ministero. In parte diverse da quelle fin qui enunciate furono le motivazioni che spinsero tra il 1923 e il 1924 il ministro della Pubblica Istruzione Giovanni Gentile a sostituire i 69 provveditorati provinciali con i 19 provveditorati regionali. All’esigenza di avviare una liberalizzazione del settore, pur sotto la guida di un penetrante controllo governativo, secondo le richieste fra l’altro dei popolari, si accompagnava un’attenzione assai viva verso il regionalismo culturale, in voga tra i nazionalisti, inteso come fattore decisivo per lo sviluppo della cultura e dell’educazione nazionale (S. Cavazza, Piccole patrie: feste popolari tra regione e nazione durante il fascismo, 1997, 2003).

Non furono solo questi i provvedimenti con cui il fascismo abbandonò la tradizionale circoscrizione provinciale, perno dell’Italia liberale, a favore delle regioni: altri se ne aggiunsero negli anni seguenti volti a riconfermare o a istituire amministrazioni periferiche con una circoscrizione più ampia rispetto a quella provinciale nel campo delle belle arti, dell’ufficio del registro, delle ferrovie. Il dato però sul quale si intende attirare l’attenzione è l’arco cronologico entro il quale si attuano quelle che sono parse le riforme più significative. Sono gli anni delle ambizioni tecnocratiche del primo fascismo e in questa fase la circoscrizione regionale ricompare in un settore solitamente trascurato dalla storiografia. Si tratta dei sindacati locali, istituiti e riconosciuti in base allo ‘sbloccamento’ della Confederazione fascista del 1926. Non tutti, certo, assumono la regione come ambito della propria operatività: assente per quanto riguarda la Confederazione nazionale dei sindacati degli agricoltori e degli industriali – salvo il settore delle imprese elettriche e qualche volta delle industrie meccaniche e metallurgiche –, così come, salvo alcune attività artigianali, del tutto assente tra i lavoratori dell’industria e dell’agricoltura, la circoscrizione regionale invece è fatta propria da quella vasta galassia delle classi medie, il cui inquadramento era a cuore del progetto corporativo. Si tratta di tutte quelle professioni liberali più o meno minori (giornalisti, ragionieri, periti industriali, periti commerciali, chimici, commercialisti, architetti, infermiere diplomate) che in gran parte raggiungeranno un proprio statuto deontologico proprio con il fascismo, e delle categorie artistiche che, secondo l’ordinamento sindacale, erano con queste inquadrate (registi, musicisti, insegnanti privati, gestori di istituti d’istruzione, più alcuni tecnici specifici impiegati nel settore delle comunicazioni). La maggior parte di costoro ebbe vita breve, venendo soppresse all’indomani del secondo ‘sbloccamento’ sindacale del 1934, quello che privava le associazioni territoriali della personalità giuridica, mantenendola solo alle associazioni di categoria. Ma non tutte subirono questa sorte: le associazioni dei liberi professionisti mantennero la propria autonoma organizzazione regionale fino allo smantellamento delle ‘bardature’ fasciste del 1943 (e alcune, come quelle dei giornalisti, opteranno ancora per questo tipo di organizzazione quando saranno ricostituite su base elettiva a norma della l. 3 febbr. 1963 nr. 69).

Questo specifico utilizzo della regione da parte del fascismo avrà pesanti ricadute nel successivo lavoro costituente. Innanzi tutto, per quanto riguarda il ritaglio degli ambiti regionali menzionati nella Costituzione. Lucio Gambi (Compartimenti statistici e regioni costituzionali, in L. Gambi, Questioni di geografia, 1964, pp. 154-87) in anni ormai lontani, aveva già avvertito che le regioni elencate nel testo costituzionale non erano altro che raggruppamenti di un certo numero di province vicine, con debole contenuto di organicità economica. Derivate dai compartimenti statistici designati da Cesare Correnti e Pietro Maestri all’indomani dell’unificazione, esse vennero ridefinite «regioni» dalla Direzione di statistica del 1912 e divulgate poi con l’epiteto di storiche e tradizionali. Tuttavia Gambi dimenticava di menzionare l’utilizzazione amministrativa di quelle specifiche regioni attuata dal fascismo, che ne rendeva meno libresca la loro esistenza agli occhi della maggioranza dei costituenti. In secondo luogo, se si considera la lunga permanenza, durante il ventennio, delle associazioni regionali dei liberi professionisti, si può meglio comprendere la genesi del progetto organico di riforma del Senato presentato da Costantino Mortati alla Costituente, in cui la regione, più che essere un ente comunitario, è una mera circoscrizione in cui viene eletta una rappresentanza di gruppi di interesse, professionali e sindacali. Da ultimo, se questo è il modello accolto dalla Costituente – un aggregato di province in cui per forza di cose una città capoluogo acquista preminenza sulle altre – si può capire l’opposizione dell’Assemblea nei confronti del progetto di Ambrosini: se quelle regioni non erano affatto funzionali – secondo la definizione geografica – a molte province la loro istituzione appariva una forma di accentramento, piuttosto che un’affermazione di autonomia.

Frutto invece di un emendamento proposto dal giurista cattolico Costantino Mortati, subito fatto proprio dalla Commissione, è la norma più rilevante nei rapporti tra regione ed enti locali, quella che recita: «la Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali, e valendosi dei loro uffici» (art. 118, 3° co., Cost.). Nelle intenzioni del proponente, e dei giovani laureati cattolici presenti in Assemblea, questa norma sarebbe valsa da sola a delineare le caratteristiche salienti del nuovo ente regione: non un organismo burocratico, ma un’istituzione i cui organi centrali avrebbero avuto unicamente una funzione di impulso, di direzione, affidando il momento esecutivo alle istituzioni locali, poiché considerate le istanze maggiormente partecipate dai singoli e dai soggetti espressivi del libero pluralismo sociale.

Ed è proprio questo modello di regione – possiamo dedurre a posteriori – che ne ha ritardato a lungo l’introduzione nel nostro ordinamento: il coinvolgimento quasi obbligatorio degli enti locali nell’attività amministrativa regionale poteva infatti funzionare laddove non vi fosse alcuna conventio ad excludendum nei confronti di determinate formazioni politiche; in caso contrario – come avvenne proprio in Italia per tutto il primo trentennio di vita repubblicana – la regione sarebbe stata costretta a rispondere in sede politica dell’azione amministrativa di soggetti altri, che in qualche caso – come nei comuni dell’Emilia ‘rossa’ – perseguivano interessi politici del tutto opposti a quelli dell’ente delegante.

Probabilmente questa impasse imprevista ai costituenti deriva dalla specifica nozione di autonomia che essi erano disposti a riconoscere agli enti locali. Va infatti rilevato al riguardo che anche i costituenti più favorevoli allo sviluppo delle forze autonome locali e alla partecipazione ritenevano che i comuni (e le province, una volta deciso il loro mantenimento) erano istituti di amministrazione indiretta – ciò che la dottrina dell’epoca definiva «autarchia». Il testo congedato dalla seconda Sottocommissione definiva appunto i comuni «enti autarchici», anche se quello che giungerà poi in Assemblea – per l’intervento del presidente del Comitato di redazione, Meuccio Ruini, contrario a una definizione a suo dire discutibile e ambigua (Groppi 1994, p. 51) – definirà i comuni enti autonomi, introducendo una forte rottura con il passato.

Tuttavia, possiamo ritenere che i costituenti condividessero in maggioranza una duplice nozione di autonomia, qualora riferita agli enti locali: da un canto, come dichiara l’art. 5, la valorizzazione delle autonomie locali veniva considerata garanzia della più ampia partecipazione della popolazione alla vita politica attiva; ma, dall’altro, l’enfasi su questo capillare impegno civico non comportava alcuna ricaduta su quanto concerne l’organizzazione e il funzionamento degli enti esponenziali della popolazione locale. Da qui la pressoché nulla rilevanza che l’art. 128, che definisce province e comuni «enti autonomi nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica» ebbe nel nostro ordinamento fino all’avvento della regioni. Dalla Costituzione conseguirebbe la necessarietà degli enti (art. 114), il loro carattere esponenziale e territoriale (artt. 132-133), nonché il carattere rappresentativo dei loro organi (artt. 132, 133 e VIII delle Disposizioni transitorie), l’esclusione dell’annullamento dei loro atti per vizi di merito (art.130), ma nessuno sembrava interrogarsi se la qualificazione di autonomi, conferita agli enti locali, fosse compatibile con il richiamo alla legislazione giolittiana, ispirata a un forte accentramento, richiamata in vita con il d. legisl. luogotenenziale 7 genn. 1946 nr. 1.

Nel laboratorio delle regioni a statuto speciale

Fino all’attuazione del titolo V gli unici ordinamenti regionali furono, com’è noto, quelli retti da uno statuto speciale di cui all’art. 116 della Costituzione. I cinque statuti interessati (Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta) sanzionavano la competenza esclusiva della regione in materia di ordinamento degli enti locali, dando vita a regimi in misura notevole differenziati.

Si è già visto che lo statuto siciliano aveva previsto la soppressione delle province e la loro sostituzione con liberi consorzi di comuni. La legge attuativa di questa disposizione, varata nel 1955 (d. legisl. del presidente della Regione siciliana 29 ott. 1955 nr. 6), definiva il consorzio un «ente pubblico non territoriale» e affidava alla libera iniziativa dei comuni, in base all’affinità materiale e morale, la sua costituzione; istituito con l’elezione di secondo grado da parte dei consiglieri comunali interessati, il consorzio era considerato lo strumento principale di «decentramento dell’amministrazione regionale». Tuttavia, la mancata attivazione dei comuni, che non manifestarono esplicitamente la loro volontà di unione consortile, fece sì che questa riforma, per tanti versi innovativa, rimase per anni lettera morta.

I maggiori beneficiari dello status quo furono, paradossalmente, propri i prefetti che, soprattutto negli anni del centrismo, svolsero un fondamentale ruolo di cerniera tra enti locali e potere regionale, avallando, in nome della lotta contro le ipotetiche forze eversive, «ogni disinvolta discrezionalità nell’uso del potere locale da parte delle amministrazioni di destra e di centro (che coprivano negli anni ’50 più del ’80 per cento dell’area locale del potere)» (G. Giarrizzo, Sicilia oggi (1950-86), in Storia d’Italia. Le regioni dall’Unità a oggi. La Sicilia, a cura di M. Aymard, G. Giarrizzo, 1987, p. 610). In un clima politico profondamente cambiato sarà la l. reg. 6 marzo 1986 nr. 9 che darà finalmente attuazione all’art. 15 dello statuto regionale in materia di soppressione delle province come enti pubblici territoriali. Le nuove province regionali, definite dall’art. 4 «espressioni delle comunità operanti in territori di dimensioni sovracomunali, storicamente integrate o suscettibili di integrazioni intorno ad un unico polo di direzione, che consentano l’organizzazione delle strutture e dei servizi connessi allo sviluppo delle relative aree, nonché l’elaborazione e l’attuazione di una comune programmazione economica e sociale», sembravano operare il superamento della distinta soggettività di provincia e comuni e del loro coordinamento gerarchico, dando forma a un’unitaria organizzazione di base fondata sulla reciproca cooperazione. Va anche notato che, adottando poi un modello monista e assembleare e spostando dai comuni alla provincia la sede delle decisioni inerenti la comunità locale, la riforma aumentava enormemente il ruolo e la funzione dei partiti politici che, a questo livello provinciale, non erano costretti a subire il condizionamento delle organizzazioni civiche sorte a livello comunale.

Maggiormente legato alla tradizione è lo statuto della Regione sarda che, ben prima che l’opzione venisse accolta dall’Assemblea costituente, aveva previsto, nella bozza di statuto inviata a Roma, il mantenimento delle province, nominativamente elencate all’art. 43. Dal punto di vista degli enti locali, un’innovazione saliente però venne introdotta con la l. reg. 11 luglio 1962 nr. 7 di attuazione del «piano di rinascita» votato dal parlamento nazionale nello stesso anno (l. 11 giugno 1962 nr. 588). Per garantire il contenuto democratico della pianificazione, con questa legge venivano istituiti in tutto il territorio dell’isola comitati zonali, composti da rappresentanti degli interessi di categoria e con esponenti degli enti locali, e aventi il compito di suggerire proposte in merito alla formulazione del piano, tenendo conto sia della «suscettività propria delle strutture produttive prevalenti nella zona», sia della «situazione dell’occupazione, del reddito e dei prevedibili movimenti della popolazione» (art. 12). Pensati anche con una funzione pedagogica volta alla formazione di una «coscienza imprenditoriale moderna» (F. Soddu, Politica e istituzioni nella “cultura della rinascita”, in La cultura della rinascita. Politica e istituzioni in Sardegna (1950-1970), a cura di F. Soddu, 1992, p. 81), i comitati seguirono le sorti del piano e vennero progressivamente riconvertiti in organismi monofunzionali o settoriali (vedi per es. la l. reg. 23 marzo 1979 nr. 19 per lo sviluppo e la ristrutturazione dell’agricoltura sarda), finendo per depotenziare e ledere gli enti locali tradizionali e, dunque, mortificando l’ambizione partecipativa che era all’origine della loro istituzione.

Priva della provincia risultava naturalmente la Valle d’Aosta la cui circoscrizione territoriale veniva a coincidere con quella che in precedenza era stata propria dell’ente provinciale. Si tratta di un passaggio di consegne che sembra aver inciso sullo specifico modello regionale: sia perché la regione per i primi 15 anni di esistenza sembra sottovalutare lo strumento legislativo sia perché è l’art. 43 dello stesso statuto – approvato con l. cost. 26 febbr. 1948 nr. 4 – a conferire alla giunta regionale, unica fra le regioni a statuto speciale, il potere più rilevante affidato ai prefetti dal precedente ordinamento amministrativo, vale a dire quello di sciogliere i consigli comunali.

Ultima a entrare nell’ordinamento repubblicano, la Regione del Friuli Venezia Giulia si presenta, a norma di statuto (art. 1), come un aggregato di province e di alcuni comuni (tra cui Trieste, il capoluogo). Anticipando di qualche anno il legislatore nazionale, la regione è stata l’unica tra quelle ad autonomia speciale a dettare un’organica disciplina circa i rapporti tra essa stessa e gli enti locali, anche se lo ha fatto a circa vent’anni dall’entrata in vigore dello statuto. La l. reg. 9 marzo 1988 nr. 10 assegna alla Regione il ruolo di assicurare lo sviluppo complessivo della comunità regionale, esercitando, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale, la funzione di programmazione nelle materie individuate nello Statuto e di determinazione delle scelte concernenti l’assetto del territorio, attraverso il Piano regionale di sviluppo e il Piano urbanistico regionale. Alle province spettano funzioni di programmazione economico-sociale, partecipando alla formazione e all’aggiornamento del Piano regionale di sviluppo, e di coordinamento degli enti locali, mentre l’art. 6 riconosce al comune il ruolo di ente generale e di governo locale e assegna a esso le funzioni concernenti i servizi di base ai cittadini nelle materie di competenza regionale.

Funzioni differenziate sono poi attribuite ai comuni capoluogo di provincia e al comune di Monfalcone, in particolare attraverso il concorso, con lo strumento dell’intesa, alla formazione di programmi provinciali, in particolare in materia di edilizia scolastica, di musei, di presidi socio-assistenziali e di impianti sportivi e ricreativi. È inoltre previsto l’esercizio di funzioni in forma associata delle funzioni assegnate ai comuni, disponendo che, se in linea di massima l’esercizio in forma associata è frutto di un’autonoma determinazione dei comuni, il legislatore regionale può prevederne l’obbligo «per i comuni le cui popolazioni o il cui territorio non raggiungano il livello necessario per l’attuazione ottimale dei corrispondenti servizi» (art. 7). Rilevante appare, inoltre, il conferimento diretto agli enti locali di alcune specifiche funzioni, elencate nella seconda parte della legge, così come la previsione, in ottemperanza all’art. 54 dello statuto, dell’assegnazione di una quota annuale delle entrate regionali non vincolate. Tuttavia il flusso incessante della legislazione di settore successiva ha reso il riordinamento precocemente obsoleto.

Posto sotto l’egida di accordi di natura internazionale, e volto a garantire soprattutto le popolazioni allogene del territorio, lo statuto del Trentino-Alto Adige è l’unico che concede alle province poteri legislativi in specifiche materie elencate nello statuto (art. 11), considerate dal legislatore costituente più pertinenti al livello locale. Lo scontro con la componente sudtirolese, che segnò i primi 25 anni di vigenza dello statuto e degenerò saltuariamente in atti di terrorismo, non riguardò tanto l’applicazione di quest’articolo, quanto l’integrale attuazione dell’art. 14 che, in analogia con quanto previsto dall’art. 118, 3° co., Cost., prevedeva che la Regione esercitasse «normalmente» le proprie funzioni amministrative delegandole agli enti locali: a parere delle componenti altoatesine, era proprio quest’avverbio che avrebbe dovuto trasformare la regione in una semplice federazione tra le due Province di Trento e Bolzano. Tuttavia, sia una precoce sentenza della Corte costituzionale – si tratta della sentenza 9 marzo 1957 nr. 39 che afferma l’illegittimità costituzionale della delega alle province di una serie di funzioni amministrative in materia di agricoltura, caccia e pesca, perché a suo dire la Regione aveva trasferito oltre le funzioni anche la titolarità, modificando norme costituzionali di competenza – sia la propensione della Regione a intervenire con il proprio apparato amministrativo, sia infine il potere di controllo che la stessa si riservava sugli atti degli enti delegati, non furono in grado di pacificare le continue tensioni tra le due componenti etniche della Regione.

A compimento di un intenso lavoro preparatorio durato quasi un decennio si giunse così a una modifica dello statuto speciale, approvato dal parlamento con la l. cost. 10 nov. 1971 nr. 1. In base a questa riforma, alla Regione veniva attribuita una potestà legislativa limitata a determinare il quadro istituzionale entro cui le province dovevano operare, a queste ultime invece era affidata una tale complessità di materie da coprire la gran parte dell’intervento pubblico in campo economico e sociale per le rispettive circoscrizioni. L’art. 18 del nuovo statuto prevedeva inoltre che le province avessero facoltà di delegare le proprie funzioni ai comuni o ad altri enti locali, ma solo la provincia di Trento si è avvalsa di una tale facoltà. Con la l. prov. 20 luglio1981 nr. 10 la provincia modificava in profondità i comprensori già istituiti nel 1964 con finalità urbanistiche, trasformandoli da consortili in elettivi e definendoli comunità aventi «interessi e obiettivi propri, nel quadro della più vasta comunità provinciale» (art. 1). La stessa legge poi prevedeva che le funzioni fino ad allora attribuite, delegate o affidate ai comuni dalla legge provinciale venissero attribuite ai comprensori, tramite leggi di delega predisposte dalla provincia stessa d’intesa con la conferenza degli stessi comprensori: questi ultimi, pertanto, sono progressivamente diventati gli organi ordinari attraverso cui la provincia esercita la sua attività amministrativa.

Due altre regioni prevedevano, a norma di statuto, che le funzioni amministrative venissero esercitate in linea di massima tramite gli enti locali: si tratta della Sardegna (art. 44 dello statuto) e del Friuli Venezia Giulia (art. 11 dello statuto). Entrambe però nei primi quarant’anni di vigenza dell’autonomia hanno fatto un esiguo ricorso allo schema operativo della delega. Nel caso del Friuli, fino alla l. del 1988 già ricordata, la delega ha interessato soprattutto le province e ha riguardato un ridotto numero di materie: in particolare, si sono avute deleghe per la concessione di sovvenzioni e sussidi a comuni e altri enti per interventi relativi all’assistenza scolastica; per provvidenze a favore dell’istruzione professionale; per finanziamenti nel settore delle opere pubbliche di enti infraprovinciali. Il complesso corpus normativo della legislazione per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del maggio-settembre 1976 ha poi ampiamente utilizzato lo strumento della delega contabile per incanalare i finanziamenti statali trasformando spesso i sindaci in ‘funzionari delegati’.

Per quanto riguarda invece la Sardegna, solo a partire dagli anni Ottanta la Regione ha provveduto a delegare in qualche caso agli enti locali le proprie funzioni amministrative: si è trattato delle funzioni ispettive in ambito forestale (l. reg. 5 nov. 1985 nr. 26), delle procedure espropriative in campo urbanistico (l. reg. 19 maggio 1981 nr. 17), delle autorizzazioni per la circolazione di trasporti e veicoli eccezionali (l. reg. 8 genn. 1986 nr. 2). Probabilmente in questo secondo caso un effetto frenante sembra aver avuto una risalente sentenza della Corte costituzionale del 3 marzo 1959 nr. 11, con la quale una legge regionale sarda emanata due anni prima in materia di caccia veniva dichiarata illegittima, in quanto non indicava con precisione gli enti destinatari della delega né le funzioni oggetto della medesima. Tuttavia, com’è stato notato (Bartole 1974, p. 15), la decisione della Corte, se confrontata con la legislazione sarda sui controlli degli enti locali, «appare manifestamente ultronea». Questa infatti (art. 3 l. reg. 1957 nr. 22) prevedeva che nelle materie delegate dalla Regione le deliberazioni degli enti locali dovessero essere trasmesse entro 10 giorni al presidente della giunta regionale affinché quest’ultimo le rendesse esecutive, trasformando pertanto la delega in una sorta di atto di proposta di un decreto presidenziale.

In un certo senso, un tale dispositivo, rimasto in vigore fino al 1978, non prevedeva in sostanza alcuno spostamento di competenze, dal momento che gli enti infraregionali intervenivano in via preparatoria in atti che alla fine rimanevano in capo all’amministrazione regionale. Né la Valle d’Aosta né la Sicilia prevedevano nei propri statuti originari una norma simile a quella contenuta nell’art. 118, 3° co. della Costituzione. Addirittura lo statuto valdostano recitava testualmente (art. 4) che «la Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa, salve quelle attribuite ai comuni dalla legislazione statale». Naturalmente erano le dimensioni stesse del territorio regionale che rendevano inattuale un ricorso massiccio della delega agli enti locali. Tuttavia merita di essere ricordato che, in anticipo di un mese rispetto al legislatore nazionale, la Valle d’Aosta con la l. reg. 29 nov. 1978 nr. 60 ha introdotto i distretti sanitari in forma di consorzi, ai quali venivano delegate la gestione dei relativi servizi e di quelli socio-assistenziali. D’altra parte questa, insieme alla delega ai comuni della concessione della costruzione, esercizio e impianto dei trasporti collettivi in ambito comunale – previsti dalla l. reg. 15 luglio 1982 nr. 32 – è stata l’unica delega compiuta dal legislatore valdostano.

Per quanto riguarda invece la Sicilia, nel ritardare il ricorso alla delega agli enti locali, molto deve aver contato la tendenza a ricalcare il modello statale, come sembra suggerire l’art. 20 dello statuto che affida al presidente e agli assessori la maggior parte dell’attività esecutiva e amministrativa della Regione. Pur non essendo avara di provvidenze finanziarie a favore degli enti locali – nella forma di anticipazioni senza interesse per tutta una serie di interventi che vanno dalla nettezza urbana al pagamento degli assegni al personale – fino a tutti gli anni Settanta la Sicilia pertanto ha adottato un modello amministrativo fortemente accentrato, in cui gli assessorati erano gli unici centri di gestione dei settori di competenza regionale. La svolta è avvenuta dapprima per singoli settori normativi, come i lavori pubblici, i procedimenti espropriativi, l’urbanistica, l’edilizia residenziale pubblica; poi, sotto la spinta delle trasformazioni attuate dal legislatore nazionale, la l. reg. 2 genn. 1979 nr. 1, relativa alla «attribuzione ai comuni di funzioni amministrative regionali» ha esteso la delega in maniera più organica ai diversi servizi sociali, ai beni culturali, alla polizia amministrativa, mettendo in atto una sorta di «evoluzione centrifuga della finanza siciliana», senza però smantellare le precedenti strutture periferiche dell’amministrazione regionale (Teresi, Costantino, Portelli 1987, p. 16). In merito non va taciuto che la massiccia ondata di deleghe agli enti locali attuata in quegli anni era dettata anche da precise motivazioni politiche: così come è avvenuto nel resto del territorio nazionale con l’istituzione delle regioni, l’area locale è stata quella prescelta per le intese politiche-amministrative preparatorie – nel programma politico del Partito comunista italiano (PCI) – a un ingresso diretto nel governo regionale. Fu questo il bagaglio di ardite innovazioni, di spettacolari ritardi e, come si vedrà a breve, di tardive emulazioni con cui le regioni a statuto ordinario furono costrette a confrontarsi.

L’avvento delle regioni e le relative realizzazioni (1970-90)

Come una storiografia risalente ha più volte ribadito (R.D. Putnam, R. Leonardi, R.Y. Nanetti, La pianta e le radici, 1985; F. Rugge, Il disegno amministrativo. Evoluzione e persistenze, in Storia dell’Italia repubblicana, a cura di F. Barbagallo, 2° vol., t. 1, Le trasformazioni dell’Italia. Sviluppi e squilibri, 1995, pp. 274-76) l’introduzione delle regioni nel nostro ordinamento repubblicano va ascritta in una fase specifica della vita amministrativa italiana, caratterizzata ovunque da nuove sperimentazioni a carattere partecipativo. In questo contesto il rapporto tra regioni ed enti locali ha finito per assumere un carattere cruciale, ancora più rilevante di quello vissuto nella fase costituente.

Se, infatti, l’istituzione dell’ordinamento regionale doveva preludere a un complessivo processo di riforma dello Stato la cui struttura portante doveva basarsi proprio sulle autonomie locali latamente intese, è evidente che gli enti locali assumevano quasi una posizione originaria rispetto alla quale doveva ordinarsi e orientarsi l’iniziativa regionale. Né va dimenticato che la nascita delle regioni coincise con una fase economica in cui prevaleva la parola d’ordine della programmazione: gli enti locali in questo contesto avrebbero consentito di legare coerentemente autonomia e programmazione, dove per programmazione bisognava intendere la ricostituzione di un processo decisionale in grado di acquisire la presenza determinante di tutte le istanze rappresentative delle comunità locali e della società civile.Tant’è che gli statuti dei nuovi enti territoriali contengono spesso norme di promozione delle autonomie locali: l’art. 1 di quello dell’Abruzzo afferma, per es., che la regione «promuove la più ampia affermazione delle autonomie locali»; l’art. 63 della Toscana e l’art. 12 dell’Umbria parlano di «potenziamento effettivo dei Comuni e delle Province», l’art. 3 del Piemonte impegna la regione a operare «per l’effettiva autonomia degli enti locali e per rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla sua realizzazione»; l’art. 6 della Liguria dichiara la volontà di potenziare «gli istituti dell’autonomia locale quali mezzi per l’adeguamento delle istituzioni e del loro operare al libero sviluppo della società»; l’art. 3 delle Marche afferma che «la Regione riconosce e pone a fondamento della propria azione le autonomie locali»; il medesimo art. della Campania pone tra i principi informatori della sua azione la promozione delle autonomie locali.

Pur nella diversità delle locuzioni, ovunque la regione si autodefinisce come un contenitore di istanze partecipative più ampie che fanno capo agli enti locali. Tuttavia è anche manifesto che non era sufficiente questa concorde proclamazione di buoni propositi per dar vita a un nuovo rapporto tra il nuovo centro e le tradizionali periferie, tale da sconfessare quello organico e burocratico conosciuto fino ad allora. Centrale nella definizione di questo nuovo corso amministrativo era la definizione della nozione di «delega» menzionata nell’art. 118, 3° co., Cost., che a sua volta, considerata la disparità delle dimensioni territoriali dei comuni e delle province presenti nei differenti territori regionali, suscitava un interrogativo cruciale: quale il livello ottimale di circoscrizione territoriale a cui le regioni avrebbero dovuto delegare in via ordinaria la propria attività amministrativa? Va ricordato in premessa che, al momento del varo delle regioni, era prevalente in dottrina una nozione specifica di delega, dove gli elementi qualificanti risiedevano «nella piena competenza del delegante ad esercitare in via diretta le funzioni delegate, nel riconoscimento di ampi margini di discrezionalità del delegante sia nel determinare vincoli ed indirizzi, sia nell’esercitare controlli e statuirne la delega» (Rolla 1990, p. 1051): e come si è visto nel caso delle regioni a statuto speciale, una tale nozione era stata fatta propria anche dalla Corte costituzionale.

Fondata dunque su rapporti interorganici e soggettivi di natura gerarchica, la delega così intesa non era certo la più appropriata a garantire i diversi livelli di autonomia dell’ordinamento. Da qui una completa destrutturazione dell’istituto sia da parte della dottrina più sensibile alle ragioni dell’autonomia sia da parte della stessa Corte costituzionale, che nel 1988 (sent. 19 maggio 1988 nr. 559) arrivò ad affermare la legittimità di una delega «traslativa», in virtù della quale la titolarità di una determinata funzione può essere assegnata, seppure temporaneamente, all’ente delegato, rimanendo in capo al delegante unicamente funzioni di indirizzo e di controllo. In un certo senso la delega da strumento di regolazione di rapporti intersoggettivi ha finito per assumere il significato di dispositivo atto a valorizzare l’azione amministrativa in senso obiettivo: liberando l’amministrazione dall’appartenenza esclusiva a un soggetto, ha reso fungibile l’organizzazione amministrativa degli apparati in ragione delle funzioni che si intendono perseguire. Da qui le molte differenziazioni che la delega ha assunto nelle singole regioni, sia nelle prassi instaurate sia nell’evoluzione che ciascuna di questa ha avuto nel prosieguo del tempo. In linea generale, è tuttavia possibile delineare alcuni tratti comuni e individuare alcune linee di tendenza periodizzanti. In ossequio alla volontà di fare della regione un ente programmatorio e non amministrativo, la maggior parte degli statuti riservano norme specifiche alle deleghe agli enti locali.

Degna di nota è la scelta netta compiuta a favore della legge come strumento giuridico con cui attuare la delega, legge che, nella maggior parte dei casi, deve contenere contestualmente anche le direttive da osservare nell’esercizio delle funzioni delegate. Sette regioni su quindici – si tratta del Piemonte, del Veneto, dell’Emilia-Romagna, della Toscana, delle Marche, del Molise e della Calabria – prevedono inoltre che la delega venga conferita, sentiti gli enti interessati. Due inoltre, la Toscana e la Calabria, si spingono anche più in là, precisando (artt. 64 e 51 dei rispettivi statuti) che «gli enti locali devono essere consultati in ordine al contenuto della delega, alle modalità del suo esercizio, agli aspetti organizzativi e finanziari». Inoltre le diverse normative sembrano prevedere una netta distinzione tra titolarità ed esercizio, nel senso che gli enti locali destinatari paiono acquistare ampia discrezionalità e autonomia in ordine alle funzioni delegate. Significativo da questo punto di vista è l’art. 57 dello statuto dell’Emilia-Romagna che recita testualmente: «l’esercizio delle competenze istituzionali degli enti locali e delle funzioni amministrative ad essi delegate dalla Regione costituisce un momento fondamentale della loro autonomia».

La centralità della delega come strumento con cui ricomporre i rapporti tra i vari livelli di governo in una direzione paraordinata ha fatto inoltre sì che la Toscana e la Calabria fino dal 1973, la Campania e l’Abruzzo rispettivamente nel 1975 e nel 1980, prima di procedere a delegare in concreto singole funzioni agli enti locali, abbiano emanato leggi specifiche in materia di deleghe, al fine di vincolare la legislazione successiva al rispetto di tutte le garanzie possibili nei confronti degli enti delegati: la prima in ordine di tempo è stata la Toscana con la l. reg. 30 apr. 1973 nr. 30, seguita di lì a poco dalla l. reg. calabrese 15 dic. 1973 nr. 18. Nel caso della Toscana, che ne rappresenta l’archetipo, merita di essere precisato che la legge è stato il frutto di un compromesso con l’organo governativo di controllo, perché il testo iniziale votato inizialmente dal Consiglio regionale prevedeva, tra l’altro, che la regione potesse esercitare la delega unicamente nei confronti degli enti democraticamente rappresentativi, scartando dunque nell’espressione «gli altri enti locali» gli enti pubblici non territoriali, come le camere di commercio e i consorzi di bonifica. Ciononostante, le normative in questione sembrano realizzare al meglio le aspettative di quanti erano favorevoli a reinterpretare in chiave autonomistica i rapporti tra regioni ed enti locali: da un canto, valorizzando l’autonomia dei soggetti destinatari della delega, con ricadute anche nell’esercizio delle funzioni loro proprie; dall’altro, facendo acquisire alla regione, in modo quasi permanente e a prescindere dall’ambito della delega, poteri di incentivazione, indirizzo e programmazione.

Tuttavia gli eventi successivi si sarebbero incaricati di infrangere questo quadro idilliaco. Molto ha pesato, nel determinare questo fallimento, la disomogeneità degli enti locali in termini di dimensioni e di qualità nei servizi che, in base a queste stesse dimensioni, erano in grado di offrire. È a partire da questo dato che, per es., illustri giuristi come Massimo Severo Giannini già nel 1971 avevano ritenuto il 3° co. dell’art. 118 Cost. praticamente inattuabile: la delega di funzioni agli enti locali, secondo quest’opinione, non avrebbe comportato affatto un recupero dell’autonomia, ma un modo per bloccare in maniera definitiva la loro attività, sovraccaricandoli di un peso per il quale non erano preparati. Così, dopo la grande enfasi sulle deleghe, avvenuta in concomitanza con il primo impianto degli enti regionali, molte regioni a partire dal 1975 hanno esperito nuove forme di collegamento tra la propria amministrazione e quella comunale. Si tratta innanzi tutto dei comprensori, la cui esistenza era già prevista da 13 su 15 statuti regionali – fanno eccezione le Marche e l’Umbria – e che sono stati introdotti tra il 1975 e il 1978 in tutte le regioni settentrionali a statuto ordinario. La prima in ordine di tempo è stata l’Emilia-Romagna, a cui sembrano rifarsi di lì a poco le analoghe legislazioni emanate dalla Lombardia, dal Piemonte, dal Veneto, dalla Liguria e, unica tra le regioni meridionali, dal Molise. Soppressi quasi tutti a metà degli anni Ottanta, tali comprensori, attraverso la formula di organi decentrati della regione stessa con la partecipazione di rappresentanti degli enti locali, sembravano delineare nuovi livelli di aggregazione degli interessi locali in termini che per molti versi si potrebbero considerare alternativi alla delega. Assai differenziati per estensione (si passa dai 15 del Piemonte, comprendenti, come minimo 45 comuni e una popolazione superiore agli 80.000 abitanti, ai 49 del Veneto, con un minimo di tre comuni e una popolazione di 11.000 abitanti), la loro mancata introduzione nella maggioranza delle regioni meridionali sembra doversi imputare alla presenza degli organi statali dell’intervento straordinario che hanno reso più centralizzate, ma anche più settoriali – si pensi ai consorzi per i nuclei industriali – le sedi di concertazione della programmazione.

Una finalità identica a quella dei comprensori sembra essere perseguita dalla Regione Emilia-Romagna tramite l’istituzione nel 1974 del circondario di Rimini (l. reg. 22 genn. 1974 nr. 6), il quale, al contrario degli omologhi istituti introdotti nello stesso torno di tempo in Piemonte, in Veneto e in Lombardia che, prendendo alla lettera l’art. 129, 2° co., Cost., si presentavano come mere circoscrizioni del decentramento regionale, appariva invece un’istituzione esponenziale della comunità, volta a promuovere e a realizzare (art. 1) «la partecipazione degli enti locali e dei cittadini».

Tuttavia, va anche ricordato che non tutte le regioni hanno tradotto la formula del comprensorio allo stesso modo. Nel caso dell’Umbria (l. reg. 3 giugno 1975 nr. 40), imitata da lì a poco dal Lazio (l. reg. 12 giugno 1975 nr. 71) i comprensori sono stati istituiti nella forma di consorzi tra comuni con funzioni gestionali. In questo caso si è in presenza di una sottospecie di forma intercomunale di gestione, sperimentata da tutte le regioni. A partire dalla l. 3 dic. 1971 nr. 1102 sulle comunità montane, rispetto alla quale le neoistituite regioni hanno svolto un fondamentale ruolo propulsivo, sono state molte le sperimentazioni regionali in questo settore. Si è passati così dalla creazione delle strutture associative intercomunali per la gestione dei servizi sociali e sanitari – introdotti nel proprio ordinamento dal Veneto fin dal 1975 – con formule poi recepite quasi integralmente dalla legge nazionale di riforma del 1978 – alla creazione di associazioni intercomunali polifunzionali, come quelle introdotte dalla Toscana con la l. 17 ag. 1979 nr. 37.

Tuttavia, mentre le regioni miravano ad assicurarsi prima nuove sedi intercomunali di gestione dei servizi o di programmazione e di pianificazione territoriale per poi procedere al decentramento di funzioni, la legislazione nazionale procedeva in senso inverso. In alcuni casi lo scioglimento dei cosiddetti enti inutili non ha infatti comportato il trasferimento dei relativi compiti alle regioni, ma direttamente ai comuni: è il caso per es. della legge (l. 23 dic. 1975 nr. 698) sulla soppressione dell’Opera nazionale per la protezione della maternità e infanzia (ONMI), in base alla quale sono stati proprio i comuni i maggiori beneficiari del trasferimento. Di lì a qualche anno il d.p.r. 24 luglio 1977 nr. 616, che pure rappresenta una pietra miliare nella delega di competenze dallo Stato alle regioni, disponeva un massiccio trasferimento delle funzioni a favore dei comuni (andando anche contro l’avviso dei primi redattori, tra cui lo stesso Giannini, che avrebbero voluto che i trasferimenti venissero disposti sempre a favore delle regioni, salvo l’obbligo di queste ultime di trasferirne o delegarne in maggior parte a raggruppamenti di comuni). Si trattava di un coacervo di materie che andavano dalla polizia locale alla beneficenza – il d.p.r. prevedeva tra l’altro l’assorbimento da parte dei comuni di tutte le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, norma poi considerata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza 30 luglio 1981 nr. 173 – dall’assistenza scolastica alle attività commerciali, dal turismo all’artigianato. Tramite questi interventi legislativi statali finiva così per offuscarsi, o quanto meno per incrinarsi, quel modello partecipativo che era stato all’origine delle regioni, dando vita, com’è stato già in precedenza notato (M. Cammelli, Cent’anni di regionalismo e dieci di regioni, «Il Mulino», 1980, 2, p. 172) a un «modello triangolare» ove, tramite la negoziazione con le sedi centrali regioni ed enti locali apparivano equidistanti dallo stesso vertice, costituito dagli apparati centrali. Se a ciò si aggiunge che la maggior parte delle entrate degli enti locali era costituita da trasferimenti da parte dello Stato, su cui le regioni non avevano voce in capitolo, si comprende meglio la natura triangolare di questo rapporto.

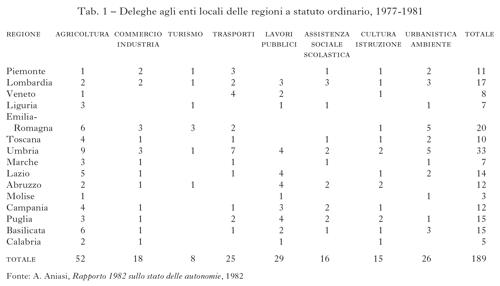

Che ruolo ha svolto la delega in questo nuovo contesto? Nella tabella sono stati rielaborati i dati relativi pubblicati dal ministro per gli Affari regionali, Aldo Aniasi, nel 1982 (Rapporto 1982 sullo stato delle autonomie, pp. 843-70) e relativi alle leggi regionali di delega emanate tra il 1977 e il 1981. Dalle 230 leggi di delega elencate nel Rapporto sono state espunte le deleghe conferite agli enti locali in forza della riforma sanitaria (l. 23 dic. 1978 nr. 833), che aveva reso obbligatoria la gestione dei servizi sanitari in capo ai comuni, singoli o associati (le Unità sanitarie locali, USL), e qualche altra legge che è parso esulasse dal settore specifico della delega – si tratta in particolare dei parchi istituiti dalla Regione Piemonte dal 1978 al 1980, la cui gestione era affidata a consorzi atipici tra gli enti locali interessati, tali da configurarli come enti pubblici regionali.

Il primo risultato che si evidenzia è la disparità di ricorso alla delega in base alle materie di intervento. Maggioritarie nel settore agricoltura (dove sono state incluse anche la caccia e la pesca), nei lavori pubblici, nell’urbanistica e nei trasporti, le deleghe sono invece sporadiche nei settori chiave che interessano la politica economica regionale. Degno di nota è il quasi inesistente ricorso alla delega nelle materie del commercio e del turismo, in cui operavano istituzioni che avevano il proprio referente nella legislazione statale (le camere di commercio e gli enti provinciali del turismo, soppressi questi ultimi solo due anni dopo la rilevazione). Va poi tenuto presente che, soprattutto in tema di agricoltura e di urbanistica, la delega è stata conferita non in merito a interi settori amministrativi, bensì riguardo a singole attività interessate al provvedimento: in questo modo l’ente locale, piuttosto che essere protagonista nella gestione di un determinata materia, è stato reso partecipe di una procedura i cui atti finali rimanevano nella sfera di disponibilità dell’ente delegante. Nella maggior parte dei provvedimenti contemplati, infatti, gli enti locali sono stati chiamati al rilascio delle autorizzazioni relative, a svolgere attività istruttorie, a erogare contributi, a comminare le previste sanzioni: quasi mai agli enti locali è stata affidata una competenza calibrata sulla diversa dimensione degli interessi che dovevano essere regolati.

Per quanto riguarda il ricorso alle deleghe delle singole regioni, non esistono differenze eclatanti tra il Nord, il Centro e il Sud della Penisola (in termini assoluti sono rispettivamente 63, 64 e 62). Una riflessione particolare va fatta invece per quanto attiene il ricorso alla delega da parte delle singole regioni. Al primo posto si colloca l’Umbria con 33 leggi di delega (pari al 17% del totale), seguita a grande distanza dall’Emilia-Romagna, che ne ha attuate 20: ultimo fanalino di coda è la Regione Molise, che è ricorsa alla delega solo tre volte nell’arco di tempo considerato. Si potrebbe pensare, tenendo presente le finalità politiche connesse con la delega fatte proprie dalla dottrina più sensibile al tema dell’autonomia, che sia esistita una proporzione inversa tra il ricorso a questo specifico istituto e l’istituzione da parte delle singole regioni di propri apparati di ‘amministrazione indiretta’: la delega, secondo questi interpreti, significava preferire sedi di mediazione e di potere in cui erano presenti le forze politiche come tali, laddove gli enti strumentali regionali apparivano portatori di interessi categoriali e corporativi, tali da soffocare le forze politiche stesse.

Tuttavia, una verifica empirica impedisce di trarre una tale conclusione. Si analizzi per es. il caso della Regione Emilia-Romagna, prima delle regioni settentrionali per numero di deleghe e, addirittura, seconda nella classifica nazionale: nel periodo di tempo interessato dalla rilevazione l’Emilia-Romagna poteva annoverare a proprio vantaggio ben dieci enti pubblici regionali istituiti all’indomani della nascita della Regione.

Probabilmente – ma la considerazione necessiterebbe di ulteriori indagini territoriali che non è possibile compiere in questa sede – per comprendere la differenza che si registra tra regioni anche limitrofe nel ricorso alla delega, piuttosto che alla specifiche ‘filosofie’ amministrative dei singoli dirigenti regionali, è più opportuno riferirsi alla dislocazione delle forze politiche allora in campo nelle amministrazioni locali della regione. Si prenda in considerazione l’Umbria e la si compari con le Marche, la più restia tra le regioni centrali a esercitare la delega. Se l’amministrazione regionale umbra, con una giunta a guida PCI, si trova di fronte un compatto fronte di amministratori locali politicamente omogenei, le Marche, che ancora nel 1980 hanno una giunta a guida Democrazia cristiana (DC), operano su un territorio molto più frastagliato dal punto di vista politico, in cui i due terzi dei comuni sono paritariamente divisi tra il PCI e la DC. Non merita poi neanche di essere ricordato che una simmetria simile a quella umbra si ritrova naturalmente nella tradizionale Emilia ‘rossa’.

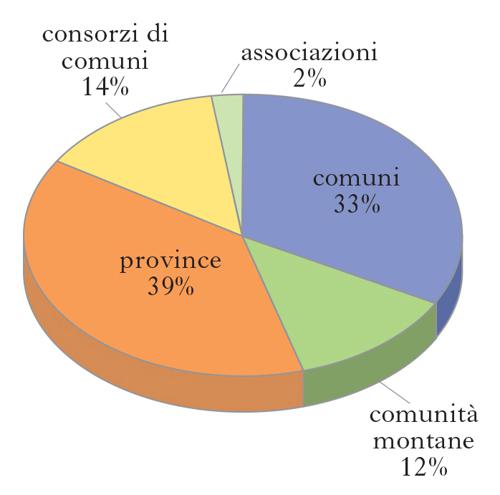

Una tale conclusione sembrerebbe avvalorare la tesi di coloro (Rotelli 1981) che all’epoca vedevano proprio nella presenza capillare dei partiti nella nostra vita politica l’ostacolo più forte all’auspicio presente nell’art. 5 della Cost. in tema di promozione delle autonomie locali. E probabilmente si deve sempre ai partiti – tenendo presente il fatto che l’allora vigente legge elettorale regionale si fondava su collegi provinciali – la rinascita del ruolo delle province, a scapito dei comprensori, avvenuto all’indomani del dpr. 24 luglio 1977 nr. 616, come dimostra la figura seguente relativa ai soggetti destinatari della delega per il quinquennio preso in considerazione.

In quegli stessi anni non casualmente prenderà avvio in parlamento il complesso iter che porterà dieci anni dopo alla votazione della legge sulle autonomie locali (l. 8 giugno 1990 nr. 142).

Nonostante quest’ultima, com’era avvenuto con il varo delle regioni, enfatizzasse il profilo della partecipazione popolare come suo principale criterio ispiratore, non va dimenticato che durante la sua lunga gestazione comuni e province si erano contrapposti alle regioni in quanto le stesse erano portatrici di interessi propri: alimentando, si può concludere, quella crescita di interessi sezionali e corporativi che due anni dopo il varo della legge avrebbe portato alla scomparsa della ‘repubblica dei partiti’.

Un modello organizzativo per comuni e province (1990-93)

Alla fine degli anni Ottanta l’omogeneità del sistema degli enti locali rispetto al sistema nazionale, di cui in passato costituiva la prosecuzione, era entrata in crisi, in quanto la carriera della classe politica non si sviluppava più lungo un cursus honorum ascendente dalle grandi città ai consessi politici nazionali; e in quanto gli stessi apparati centrali dei partiti vedevano ridotta la loro presa sulle realtà politiche regionali e locali. Matura, quindi, la necessità di dare ai comuni e alle province una struttura amministrativo-formale innovata dalla simbolica previsione di potestà statutaria e da un’implicita articolazione in due sottorganizzazioni materiali, quella ‘propria’ interna (segnata dalla distinzione, prima ignota, tra poteri politici degli organi elettivi comunali e poteri di gestione della burocrazia comunale) e quella ‘collaborativa’ con gli altri enti locali (attraverso forme di associazione e di accordo) e persino con la programmazione regionale. Questa configurazione mantiene (e anzi accentua) il distacco dell’organizzazione (sia interna sia collaborativa) dai contenuti e dagli obiettivi delle attività. La conclamata autonomia non consente affatto di scegliere i mezzi dell’azione, a seconda degli obiettivi voluti, al di fuori di misure precostituite in via generale.

Si giunge all’adozione della l. 8 giugno 1990 nr. 142, che sostituisce il testo unico della l. comunale del 1934 (r.d. 3 marzo 1934 nr. 383). Tale legge del 1990 fornisce agli enti locali nuove strutture (e, soprattutto, nuove procedure e sistemi burocratici uniformi), recependo anche le ‘proclamazioni’ autonomistiche tracciate dalla Carta europea dell’autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985 e ratificata in Italia con la l. 30 dic. 1989 nr. 439. I punti salienti della riforma del 1990 sono: il riconoscimento ai comuni e alle province della potestà statutaria; la valorizzazione della dirigenza amministrativa e la delimitazione del ruolo degli organi elettivi; la pluralità di forme (predeterminate) per la gestione dei servizi (si annuncia il superamento delle aziende municipalizzate del primo Novecento); l’incentivazione (auspicata) dei processi di fusione tra comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, attraverso la formula dell’unione, quale tappa intermedia per giungere all’unificazione (eventuale); l’individuazione di nove città metropolitane; lo sviluppo di forme di associazione e collaborazione tra comuni, attraverso convenzioni, consorzi, unioni e accordi di programma; l’abolizione dei controlli di merito sugli atti comunali e provinciali e la diminuzione degli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità. A fronte di queste (e di altre) standardizzazioni, si registra il positivo recepimento di significative figure ‘partecipative’: l’introduzione del referendum consultivo a livello locale; la garanzia della pubblicità degli atti e il diritto di accesso da parte dei cittadini e, conseguentemente, la previsione dell’azione popolare grazie alla quale ogni elettore può far valere innanzi al giudice amministrativo le azioni e i ricorsi che spettano all’ente comunitario.

Il punto irrisolto della l. nr. 142 resta quello della riforma complessiva del sistema di selezione e di scelta del personale politico degli organi elettivi, in un periodo in cui declina il sistema della selezione interna nei tradizionali partiti di massa, sempre più in crisi, e in cui si fa strada il mito della ‘società civile’.

In questo contesto la successiva l. 25 marzo 1993 nr. 81 rivoluziona i sistemi elettorali relativi all’elezione del sindaco e del presidente della provincia, prevedendo l’elezione diretta dei presidenti stessi e dei sindaci, con sistema a doppio turno nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti; ovvero con sistema a turno unico per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. Per la prima volta si introduce un sistema, estraneo alla cultura proporzionalistica, con caratteristiche maggioritarie e con un premio di maggioranza, esteso poi nel 2006, con l. 21 dic. 2005 nr. 270, al parlamento nazionale.

Con la già citata l. 25 marzo 1993 nr. 81 nasce quella che verrà definita ‘la stagione dei sindaci’, nella quale proprio nella figura del sindaco sembra incarnarsi direttamente la volontà dei cittadini e dalla quale si originano collateralismi e trasversalismi che vanno oltre il sistema centralistico dei partiti, anch’esso a suo tempo parallelo e pedissequo dello Stato (F. Pinto, Diritto degli enti locali, 20123, pp. 21-31). La distinzione tra attività di gestione, affidata formalmente alla burocrazia municipale, e attività di indirizzo, riservata al personale politico e massimamente al sindaco, consente inoltre, dal punto di vista pratico, di evitare, o quanto meno ridurre, le indagini giudiziarie sulle persone degli esponenti politici elettivi.

Il plesso normativo degli enti locali italiani nel periodo 1990-93 rifugge – come tutti gli interventi politici sino a oggi – dall’affrontare il tema della disparità di fatto tra i comuni e la formale eguaglianza del loro regime giuridico (l’uniformità del sistema municipale, di eredità piemontese) e si limita a differenziare le modalità elettorali dei sindaci e dei consigli dei comuni piccoli (e piccolissimi) e ad affidare a una burocrazia locale, soggetta a un consistente status giuridico ed economico fissato dalla cosiddetta contrattazione collettiva nazionale, la gestione di un’organizzazione delle autonomie per parte sua ‘ingessata’ e omogenea.

Da ultimo la suddetta l. 8 giugno 1990 nr. 142 nulla, sostanzialmente, innova rispetto al d.p.r. 24 luglio 1977 nr. 616, sulle funzioni degli enti locali e, in particolare, sulle funzioni trasmesse a questi dalle regioni, nel quadro di una ripetuta elencazione delle ‘materie’, che si limita ad alcuni ritocchi lessicali o ne forza ulteriormente la lievitazione rispetto alla nomenclatura dell’art. 117 della Cost.: per es., dagli originari «acquedotti» alla «difesa del suolo» e «tutela e valorizzazione delle risorse idriche»; dai «musei e biblioteche di enti locali» alla «valorizzazione dei beni culturali»; dalla «beneficenza pubblica» ai «servizi sociali».

Riguardo all’assetto degli enti locali delle regioni a statuto speciale la l. 8 giugno 1990 nr. 142 (e poi la l. 25 marzo 1993 nr. 81) produce pedisseque riproduzioni (o anticipazioni) delle principali disposizioni: in Sicilia le l. reg. 3 dic. 1991 nr. 44, 11 dic. 1991 nr. 48, 26 ag. 1992 nr. 7 e 1 sett. 1993 nr. 26; in Trentino-Alto Adige le l. reg. 4 genn. 1993 nr. 1 e 30 nov. 1994 nr. 3; in Friuli Venezia Giulia, la l. reg. 12 sett. 1991 nr. 49; in Valle d’Aosta (dopo una modifica statutaria che gli riconosceva la potestà legislativa in materia di ordinamento locale) la l. reg. 9 febbr. 1995 nr. 4; in Sardegna le l. reg. 13 dic. 1994 nr. 38 e 13 genn. 1995 nr. 4. Si tratta di una serie di leggi regionali abbastanza omogenee, che esprimono – più che una capacità di penetrazione del nuovo modello uniforme – una mancanza di iniziativa e di inventiva istituzionale delle regioni stesse.

La seconda stagione dei trasferimenti (1997-2000)

La ‘disgregazione’ del vecchio sistema politico (la cosiddetta prima repubblica) passa attraverso la questione ‘settentrionale’ e le alterne vicende di conquista e riconquista dei poteri regionali e locali, sempre meno controllati dai tradizionali partiti di massa. Il terremoto istituzionale tocca, infatti, anche la «democrazia dei partiti», con la «destrutturazione del mercato elettorale» (L. Cafagna, La grande slavina, 1993, pp. 135-36). Le pulsioni ‘federaliste’ e ‘municipaliste’ delle alternate maggioranze parlamentari esprimono l’astuzia tattica di cedere qualcosa (nuove funzioni statali e porzioni delle imprese pubbliche) rispettivamente alle periferie e alla finanza privata più aggressiva, per mantenere saldi il nucleo del fisco e delle corporazioni burocratico-sindacali che coronano e sorreggono lo Stato centrale. La seconda fase del trasferimento di funzioni statali alle regioni e della prevista loro parziale delega agli enti locali risponde, così, più che al dichiarato programma di decentramento, alla sottostante e contingente ragione di tattica politica. Ne fa fede la circostanza che il secondo scaglione di trasferimenti si realizza, di nuovo, mediante una farraginosa legislazione ordinaria delegata, sempre a Costituzione invariata, e sulla base di una interpretazione fin troppo evolutiva della lettera della Carta costituzionale.

La l. 15 marzo 1997 nr. 59 (la cosiddetta legge Bassanini) realizza, con i successivi decreti delegati, un ampio decentramento di funzioni alle regioni ed enti locali, mediante cessione dei poteri statuali verso le periferie. Tale «conferimento» di funzioni si articola: in «trasferimenti», cioè definitive dismissioni di competenze da parte dello Stato; in «deleghe», cioè cessioni a tempo indeterminato di funzioni, teoricamente revocabili; in «funzioni e compiti» ridisegnati ex novo. L’art. 1 della l. nr. 59 enuncia due criteri di trasferimento: l’affidamento della cura degli interessi alle comunità di cui gli enti rispettivi sono esponenziali (criterio sostanziale); l’affidamento di funzioni statali localizzate o localizzabili nel rispettivo territorio delle regioni e degli enti locali (criterio formale-territoriale).

L’art. 3, 2° co., d. legisl. 31 marzo 1998 nr. 112, attuativo della delega contenuta nella suddetta l. nr. 59, statuisce che la «generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai comuni, alle province e alle comunità montane […] secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale». Risultano rafforzate le province, con prevalenti compiti di coordinamento; nonché normalizzate le comunità montane, nel quadro della indefinita categoria di «altri enti locali» che la invariata Costituzione prevede agli artt. 118 e 130. Viene, altresì, ribadito il principio di separazione tra ‘politica’, espressa dal potenziato sindaco/presidente, e ‘amministrazione’, espressa dal direttore generale e dal segretario comunale/provinciale.

Le materie di trasferimento sono raggruppate, dal citato d. legisl. nr. 112, secondo grandi ‘aree’(dette ‘settori organici’): sviluppo economico e attività produttive; territorio ambiente e infrastrutture; servizi alla persona e alla comunità. Le ‘funzioni’ vere e proprie (o meglio le materie) così categorizzate e accorpate nei settori sono ancora, come già nel d.p.r. 24 luglio 1977 nr. 616, ripartite ciascuna per differenziazione dei ruoli dei vari soggetti coinvolti. È raro che vengano attribuite a unico soggetto (o livello) con le ‘funzioni e compiti’ peculiari tutto ciò che vi è connesso o complementare. Il legislatore regionale viene investito del compito di individuare le funzioni amministrative di interesse locale per dislocarle ai comuni (e agli altri enti locali), benché tale soluzione non sia affatto imposta dai vigenti artt. 117 e 118 della Costituzione. Non tutte le assemblee legislative regionali sono riuscite a rispettare i tempi previsti dall’art. 4 della l. nr. 59 per realizzare, applicando il ‘principio di sussidiarietà’ (all’uopo introdotto e mutuato dall’ordinamento comunitario), i complessi decentramenti. È allora intervenuto, per le regioni inadempienti, il riparto delle funzioni amministrative determinato in via sostitutiva dal governo con il d. legisl. 30 marzo 1999 nr. 96.

Le leggi regionali attuative del decreto delegato nr. 112 del 1998 sono caratterizzate dal mantenimento di un’importante quota di funzioni nella titolarità delle regioni e dal massiccio ricorso alla ‘delega’ (e subdelega) con l’affermazione dei correlativi poteri di direttiva e coordinamento in capo all’amministrazione regionale. Ma si tratta di leggi concepite in un contesto in movimento, inizialmente pensate come strumenti di attuazione di una riforma legislativa (a Costituzione invariata) e per questo non informate alle successive sopravvenienti nuove cogenze della prossima riforma del titolo V della Costituzione. Devono, quindi, essere considerate transitorie e parziali, da analizzare assieme a quelle che saranno assunte nel decennio successivo.

A conclusione di questo periodo decennale di riforma instabile viene adottato il d. legisl. 18 ag. 2000 nr. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, che codicizza l’organizzazione strutturale delle autonomie locali, sulla scia della l. 8 giugno 1990 nr. 142.

La riforma costituzionale del 2001 e il federalismo

Con la l. cost. 18 ott. 2001 nr. 3, si modifica integralmente il titolo V parte seconda della Costituzione, dedicato a regioni, province e comuni, che si ritrovano solennemente equiordinati allo Stato dall’art. 114 novellato della Costituzione. La nuova formulazione di tale disposizione della Costituzione fissa tassativamente le materie sulle quali lo Stato ha legislazione ‘esclusiva’, nonchè quelle ricomprese nella legislazione regionale ‘concorrente’; assegna infine tutto il settore residuale alla potestà legislativa esclusiva delle regioni. Si capovolge, in tal modo, il criterio precedente, che assegnava alle regioni solo le competenze legislative (e parallelamente amministrative) espressamente nomenclate. Non c’è più specularità tra funzione legislativa e funzione amministrativa (prevista dal testo costituzionale originario), anche perché la tecnica per attribuire le competenze legislative resta legata al criterio (pur capovolto) delle materie, mentre l’attribuzione delle funzioni amministrative fra i diversi livelli territoriali, rispettivamente rimessa alle leggi regionali e statali, è retta dal principio di sussidiarietà, temperato dai principi di adeguatezza e differenziazione.

La titolarità generale delle funzioni amministrative viene radicata (art. 118, 1° co., Cost.) al livello di governo più vicino ai cittadini, e per questo maggiormente rappresentativo, cioè al comune. Si tratta di una norma un po’ enfatica, che non trova conferma nel sistema in cui è inserita, ma che, comunque, evidenzia il riconoscimento di una posizione di primazia del comune nell’attribuzione (virtuale) della totalità delle funzioni amministrative.

L’assetto complessivo delle funzioni amministrative risultato dalla riforma costituzionale è, come è stato notato, un ‘guazzabuglio terminologico’ in cui a comuni, province e città metropolitane vengono affidate: «funzioni fondamentali» (da stabilirsi dalla legislazione esclusiva statale, art. 117, 2° co., Cost., lett. p), «funzioni proprie» (di cui sono titolari ex art. 118, 2° co., Cost.), «funzioni conferite» con la l. statale o regionale (stesso art. 118, 2° co., Cost.). E ancora, nelle stesse disposizioni costituzionali, si parla (art. 117) di «funzioni attribuite« e (art. 121) di «delega». La dottrina ha proceduto a varie e tra loro inconciliabili sistemazioni, dalle quali si possono forse trarre soltanto queste considerazioni: che esiste un patrimonio di funzioni amministrative in capo (ex Constitutione) ai comuni, sulle quali non potrebbe operare il principio di sussidiarietà (e i suoi corollari); che lo Stato può fissare con leggi le funzioni fondamentali degli enti locali, di guisa che i legislatori regionali non potrebbero diversamente ‘conferire’ dette funzioni stabilizzate. Ma il vero problema delle funzioni amministrative ‘decentrate’ agli enti locali dalle regioni, con i due scaglioni temporali del 1997-2000 e dopo il 2001, non è quello definitorio, ma quello descrittivo e ricognitivo della consistenza effettiva delle funzioni ricevute – non importa se per ‘attribuzione’, ‘conferimento’, o ancora ‘delega’ – nel contesto di una fascia amministrativa più o meno pullulante di altri soggetti protagonisti (poteri della repubblica ex art. 114 Cost. o enti, agenzie e quant’altro immaginato dal legislatore) e variamente innervata da procedimenti deambulanti e incrociatisi. Del resto è osservazione recepita sostenere, in via generale sui sistemi giuridici di oggi, che essi hanno perso i loro caratteri tradizionali (gerarchico-piramidali, lineari, arborescenti) per assumere caratteri policentrici, reticolari e plurali. (S. Cassese, La crisi dello Stato, 2002, p. 80).

Sul decentramento ‘reale’ delle funzioni amministrative regionali agli enti locali giocano, peraltro, l’allocazione delle risorse fiscali e, soprattutto, in tempo di crisi e di patti di stabilità calati sulla repubblica dall’ordinamento comunitario, i vincoli normativamente posti nella legislazione d’emergenza all’esecuzione delle prestazioni previste e delle obbligazioni contabili. La costituzionalizzazione del ‘federalismo fiscale’ nel nuovo testo dell’articolo 119 Cost. (e insieme la contestuale soppressione dei controlli regionali sugli atti degli enti locali) potrebbero far pensare, semplicisticamente, che, ‘conferita’ una funzione (o porzione funzionale di procedimento) a un ente locale, in ipotesi ‘virtuoso’ (cioè finanziariamente libero da debiti paralizzanti), l’esercizio della stessa sia ovvia e consequenziale. In altri termini, le norme regionali che, in varia guisa, decentrano funzioni amministrative agli enti locali, forniscono soltanto il segno di un’azione amministrativa ‘possibile’ (nel reticolo di pertinenza), sotto condizione della congruenza con le disposizioni del federalismo fiscale e della sostenibilità accordata da patti di stabilità e altri ‘lacci’ che infittiscono la rete primigenia, secondo contingenze emergenziali legislativamente imposte.

Del decentramento delle funzioni amministrative dalle regioni agli enti locali fa così parte rilevante anche la l. 5 maggio 2009 nr. 42, di delega in materia di ‘federalismo fiscale’. Delega attuata con decreti legislativi che hanno riaffermato che il federalismo fiscale deve intendersi come responsabile dell’autonomia di entrate e di spesa degli enti territoriali, e come sostituzione graduale, per tutti i livelli di governo del criterio alla ‘spesa storica’ con quello del ‘fabbisogno standard’; criterio, peraltro, corretto dall’istituzione (conformemente all’art. 119, 3° co., Cost.) di un ‘fondo perequativo’ per i territori con minore capacità fiscale per abitante o per l’effettuazione degli interventi speciali nelle aree sottosviluppate.

Si parla oggi soltanto, o prevalentemente, di funzioni amministrative decentrate ai (soli) comuni (e alle ‘proiezioni’ consociative municipali) in quanto il d.l. 22 dic. 2011 nr. 214 (cosiddetto decreto Salva Italia, convertito in l. nr. 214 del 2011) ha mantenuto (art. 23) alle province (assoggettate a ridimensionamento strutturale) funzioni di indirizzo e coordinamento dei comuni (nonché di programmazione) e disposto, in tempi successivi, il trasferimento ai comuni (con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze) di tutte le loro funzioni, escluse quelle che, in forza del principio di sussidiarietà (e dei suoi corollari), dovrebbero refluire alle regioni stesse. Il successivo d.l. 6 luglio 2012 nr. 95 (convertito in l. 7 ag. 2012 nr. 135) «al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dagli obblighi europei necessari al raggiungimento del pareggio di bilancio» ha disposto (art. 17) «il riordino delle province sulla base di requisiti minimi, da individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia» (fatti salvi i capoluoghi di regione). La questione del riordino (ridimensionamento del numero e delle funzioni) delle province o della loro soppressione (ma per tale misura occorrerebbe una modifica costituzionale) è in piena discussione, unitamente a quella della eliminazione (o trasformazione in consorzi) delle comunità montane.

Decentramento regionale a favore delle autonomie locali (1998-2012)

Alla fase regionocentrica che caratterizza l’avvento delle regioni ordinarie nell’ordinamento italiano (1971-90) ha fatto seguito un periodo di tentata frattura di questo andamento (simmetrico anche nelle regioni a statuto speciale) e nella quale si proclama l’opzione autonomistica e si statuisce il principio di sussidiarietà.

Il secondo e il terzo decentramento (l. di delega 15 marzo 1997 nr. 59 e riforma nel 2001 del titolo V parte seconda della Costituzione) si sono, in breve tempo, accavallati, scaricando sulle leggi regionali il momento della definizione in concreto degli ambiti di autonomia amministrativa degli enti territoriali e, dunque, il complessivo riparto di funzioni amministrative con le regioni stesse. I diversi tempi dell’attuazione legislativa regionale hanno comportato casi (normali) in cui le leggi regionali hanno dato attuazione al d. legisl. 31 marzo1998 nr. 112 prima della riforma costituzionale del 2001; casi in cui detta attuazione è successiva all’entrata in vigore della l. cost. 18 ott. 2001 nr.3; casi in cui l’iniziale intervento attuativo del d. legisl nr. 112 è stato poi adeguato con modifiche introdotte dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina costituzionale; casi di conferimento agli enti locali delle funzioni anni dopo il secondo e il terzo decentramento; casi di perdurante inerzia nel conferimento.

In rapido esame, cominciando dalle regioni settentrionali, si rileva che: la Regione Piemonte ha diligentemente conferito e poi assestato le deleghe a comuni, province e comunità montane con due leggi ad ampio spettro (nr. 44 del 2000 e nr. 5 del 2003); la Regione Lombardia vanta una complessa e assai articolata legislazione che affronta i conferimenti a comuni e province per singole materie e che li modifica e li aggiorna costantemente (l. nr. 1 del 2000, nr. 4 e 26 del 2003, nr. 16 e 34 del 2004, nr. 15 e 19 del 2007, nr. 3 e 31 del 2008, nr. 27 e 33 del 2009, nr. 6 del 2012); la Regione Veneto ha definito tutti i conferimenti a comuni e province nella l. nr. 11 del 2001; la Regione Liguria dopo primi trasferimenti con l. nr. 3 e 18 del 1999 li ha adeguati con specifiche leggi regionali (nr. 6 del 2002; nr. 12, 15, 28, 33 e 34 del 2006; nr. 7 e 25 del 2007; nr. 18 del 2009; nr. 42 del 2012); la Regione Emilia-Romagna ha conferito, con unica legge ad ampio spettro (nr. 3 del 1999), le funzioni amministrative a comuni e, con particolare riguardo, alle province, adottando pochi successivi adeguamenti con l. reg. nr. 9 e 40 del 2002, nr. 2 e 12 del 2003.