Addio allo sceriffo del mondo

Addio allo sceriffo del mondo

La crisi legata all’uso delle armi chimiche in Siria ha segnato il momento peggiore dell’amministrazione Obama. La minaccia dell’uso della forza non ha prodotto l’effetto desiderato. È diminuita la capacità della guerra di costruire le basi per un nuovo ordine.

Il 2013 potrebbe essere ricordato come l’anno in cui alla tradizionale, carsica e ricorrente riluttanza degli Stati Uniti a percepirsi come ‘lo sceriffo del mondo’ si è aggiunta la consapevolezza crescente di non essere più in grado di svolgere adeguatamente tale funzione. Paradossalmente, è stato proprio il progredire, svilupparsi e mutare dei fenomeni che abbiamo convenzionalmente chiamato delle ‘primavere arabe’ a fornire la rappresentazione più plastica di questo rilevante calo dell’influenza americana sul sistema internazionale, a partire da quel Medio Oriente allargato sul quale gli Stati Uniti erano stati egemoni solitari per molti decenni.

In particolare, la crisi legata all’uso di armi chimiche in Siria ha segnato il momento peggiore per l’amministrazione Obama, ovvero quello in cui la minaccia dell’uso della forza – uno strumento di cui l’America dispone in misura maggiore di qualunque altro attore e di cui possiede una consolidata cultura di impiego – ha prodotto un effetto decisamente inatteso.

Ha mostrato nella sostanza come, rispetto ad anni ancora recenti, il quadro interno, quello istituzionale e quello internazionale siano cambiati a tal punto da rendere l’attuazione della minaccia poco credibile e persino controproducente. In termini interni, l’opinione pubblica americana ha palesato tutta la sua radicale avversione a un nuovo coinvolgimento militare in Medio Oriente. Sul piano istituzionale si è composta l’immagine di un Congresso assai poco disponibile a seguire il presidente, persino quando questi fa ricorso alla retorica della sicurezza nazionale (immagine che si sarebbe fatta ancora più nitida qualche settimana dopo, con lo shutdown, il blocco del funzionamento dei pubblici apparati a causa del braccio di ferro sulla riforma sanitaria). A livello internazionale, infine, mai come in quei giorni è apparso lontano e sfocato il lungo ‘momento unipolare’ del sistema internazionale, quello in cui l’America era in grado di piegare alla propria volontà, di convincere o costringere, gli altri attori ad accettare la propria leadership. Proprio nell’arena internazionale la minaccia americana di impiegare la forza, invece che rimarcare la superiorità degli USA rispetto agli altri attori, ha infatti consentito alla Russia di tornare a essere un protagonista indispensabile per la soluzione della crisi siriana (per ora) e forse un player nuovamente decisivo in tutto il Medio Oriente.

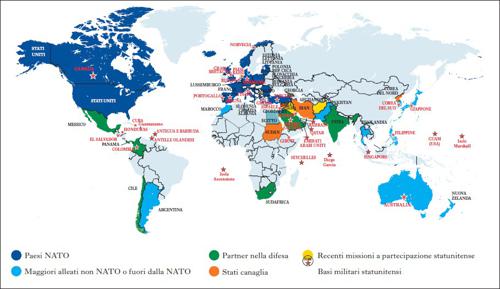

Si tratta di un risultato particolarmente urticante, se solo consideriamo che è dalla Prima guerra del Golfo (1990-91), quella che portò alla liberazione del Kuwait invaso da Saddam Hussein, che gli Stati Uniti si sono gradualmente trasformati in una potenza mediorientale, con una presenza militare importante nell’area che va dal Golfo all’Iraq e all’Afghanistan. Eppure alla crescita della presenza militare non ha corrisposto un incremento dell’influenza o dell’efficacia nel conseguimento dei propri obiettivi politici. Semmai è vero il contrario.

Se ci interroghiamo sulle ragioni di un tale risultato, dobbiamo riconoscere che la cattiva conduzione della politica estera degli USA nella regione, le incertezze e le distrazioni del presidente non spiegano tutto. Se questi anni ci hanno insegnato qualcosa, questo è che la forza è sempre meno decisiva nel risolvere le crisi internazionali. Non è che sia diminuita la capacità distruttiva del ricorso alla guerra; è piuttosto diminuita la capacità della guerra di costruire le basi per un nuovo ordine. In parte questo è legato alla difficoltà dei decisori politici di individuare gli obiettivi che l’uso della forza deve conseguire. Per dirla con Friedrich Kirchner, lo Zweck non è fissato né fisso e questo costringe i comandanti a rincorrere una serie infinita di Ziel, nessuno dei quali risulta però decisivo. La ragione di questa nuova difficoltà affonda a sua volta sia nel fatto che accanto alle minacce tradizionali si siano aggiunte minacce non convenzionali di nuovo tipo (per esempio l’impiego di armi di distruzione di massa verso la propria popolazione) sia nel moltiplicarsi degli attori capaci di portare la minaccia (terroristi, criminalità organizzata, movimenti politico-militari transnazionali).

Mentre era già risaputo che attori di questo nuovo tipo sono estremamente poco sensibili alla deterrenza, il paradosso che abbiamo verificato nella crisi siriana è che quando sono attori tradizionali (uno Stato) a mettere in atto comportamenti non convenzionali (gasare i propri cittadini) si verifica una sorta di cortocircuito, per cui la reazione convenzionale (la minaccia della punizione militare da parte americana) provoca il rischio di escalation (l’intervento russo) attraverso il più classico dei meccanismi inerziali della politica internazionale: ovvero la logica delle alleanze.

Occorre chiarire un punto importante, in conclusione. Nella tradizione occidentale, la guerra non si configura come un’esplosione di indiscriminata violenza, ma semmai come una istituzione creata per regolamentare, codificare, incanalare la violenza che è prodotta in conseguenza di situazioni di disordine e di equilibrio insostenibili. L’inefficacia dello strumento militare per risolvere dispute e affrontare le crisi internazionali non è quindi una notizia particolarmente positiva, tanto più quando un’articolazione multipolare del sistema internazionale (inedita per la qualità e la natura di alcuni suoi attori) lascia prevedere che nuove situazioni di disordine potranno verificarsi con maggiore frequenza di prima.

Armi chimiche

Cloro. Non uccide ed è reso inefficace dalle maschere antigas.

BZ. Fu utilizzato come arma bellica agli inizi degli anni Sessanta dagli Stati Uniti. È un composto inodore, solubile in acqua e in solventi organici, estremamente persistente nell’ambiente. Il BZ, ingerito o inalato, colpisce il sistema nervoso (memoria, pensiero logico, attenzione, comprensione). Altri disturbi sono: allucinazioni, atassia, disturbi psicologici, isteria, tachicardia.

CS. Sviluppato nel 1928 negli Stati Uniti. È un gas lacrimogeno non letale.

Sarin. È un gas nervino. Fu ottenuto per la prima volta nel 1939 da scienziati tedeschi. A temperatura ambiente appare come un liquido incolore o giallo-bruno ed è inodore. È volatile e può agire per inalazione o contatto, sicché possono essere inefficaci le maschere antigas. Colpisce il sistema nervoso e i danni neurologici possono essere irreversibili.

Interventi armati degli USA

1990-91, Prima guerra del Golfo: operazione ‘Desert Storm’.

1991-96, Iraq: operazione ‘Provide Comfort’, difesa della comunità curda irachena da ritorsioni del regime di Saddam.

1992-2003, Iraq: operazioni ’Southern Watch’ e ‘Northern Watch’.

1992-93, Somalia: operazione ‘Restore Hope’.

1998, Iraq: operazione ‘Desert Fox’.

1998, Afghanistan e Sudan: operazione ‘Infinite Reach’, in risposta agli attentati alle ambasciate americane in Kenya e Tanzania.

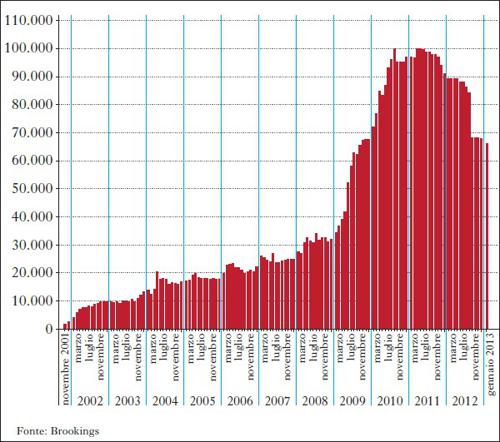

2001- , Afghanistan: operazione ’Enduring Freedom’ successiva agli attentati alle Torri gemelle di New York dell’11 settembre 2001.

2003-11, Seconda guerra del Golfo: operazione ’Iraqi Freedom’. Gli Stati Uniti guidano una coalizione cosiddetta di volenterosi (composta principalmente da Regno Unito, Australia e Polonia e con il contributo minore di diversi altri alleati statunitensi) contro l’Iraq di Saddam Hussein.

2011, Libia: operazione ‘Odyssey Dawn’, sotto la cornice della NATO ma guidata principalmente da Francia, Regno Unito e Stati Uniti, per l’imposizione di una no-fly zone sullo spazio aereo libico e la distruzione di obiettivi militari delle forze del colonnello Gheddafi.